从古至今,战争的永恒法则是:所有军事规划和作战行动的第一需求,就是设法窃取敌方的情报信息,获取并保持相对敌方的信息优势和知识优势,进而形成决策优势,最终获得军事优势。

由于无线电波具备开放性和无界性,因此通信在给己方带来便利、快捷的同时,也为敌方敞开了窃取情报信息和注入干扰信号的方便之门。因此,在通信应用于军事不久,立刻就出现了通过监听窃取情报及通过干扰扰乱通信取得战争胜利的通信电子战战例。

1.通信情报侦察与通信支援侦察

在通信发明的早期,通过对电台工作频率的搜索,很容易发现敌方的通信信号,经过监听,就轻而易举地得到了其通信内容,这称为“通信侦察”。

同样,在通信发明的早期,侦察接收机根据其天线在各个方向上接收到的信号强度(“场强”或“功率”)的不同,还可测出通信发射机(“辐射源”)辐射的信号方向(“方位线”),这称为通信测向。若经过多站(次)测向,就可逐步确定辐射源的地理位置,这称为“通信定位”。后来,随着技术的进步,还出现了更多的通信测向、通信定位方法,包括相位测向、阵列测向、频率测向、时差定位、频移定位等。由于通信测向与通信定位关系比较密切,因此通常统称通信测向与定位。从技术体制上说,通信侦察包含测向和定位的内容,但考虑到测向和定位在工作方式、关键技术、装备形态方面的特殊性,故一般分开阐述。

根据侦察结果使用方式的不同,通信侦察可以分为两类:若侦察结果是为了发现敌方辐射源并引导干扰或引导火力打击,则属于通信支援(CESM)侦察;若侦察结果是为了得到各种情报(如通信内容、敌方的电子战斗序列),则属于通信情报(COMINT)侦察。当然,从装备形态、关键技术等角度来讲,这两种侦察有诸多重叠、相通之处。例如,很多通信情报系统都兼具通信支援侦察功能,反之亦然,美国陆军的“预言家”系统就是典型代表(见图1.8)。

图1.8 “预言家”系统兼具通信情报侦察与通信支援侦察功能

为了使敌方不能轻易地对己方通信系统进行侦察、测向、定位,需要采用间断通信,加密或频繁变换通信频率、位置等方式来增加敌方侦察的难度。这样,作战双方在通信领域就展开了通信侦察与反侦察的斗争。电影《永不消逝的电波》所描述的就是通信侦察与反侦察的斗争。

2.通信干扰

无线电通信出现之后,技术发展很快,人们发明了加密手段,即使被对方搜索到通信频率并侦收到通信信号,破密也不容易。不过,通过密码专家,总能破解密码,仍可知晓通信内容,无非时间上有所耽搁而已。很多谍战影视剧都反映了破密的情形。再后来又出现了数字保密通信,即使侦收到信号,任何密码专家也无法破解通信内容,必须通过一系列高技术手段才有可能破译。除加密外,通信领域还涌现出了一系列先进的编码、调制样式,使得从信号中恢复内容并获取情报变得越来越艰难。

于是,就出现了这样一个问题:随着实时获取通信情报变得越来越难,乃至完全不可能,通信侦察该何去何从?战争的实时性要求不得不采取“即使侦听不到通信内容,也要让敌方通信不畅”的措施。让敌方通信不畅的最简单方法就是在找到其通信频率的同时,发射与之同频的干扰信号(如噪声调制的压制干扰信号或虚假通信内容调制的欺骗干扰信号),使敌方无法清晰地接收通信信号或被虚假内容欺骗,这就是“通信干扰”。在实施通信干扰的过程中,通信侦察的主要功能实际上是从通信情报侦察转向了通信支援侦察(通信干扰引导)。

为了使敌方不能轻易干扰己方,各种通信反侦察、抗干扰措施大量涌现,如采取低截获概率通信(如跳频、猝发通信)、低检测概率通信(如直接序列扩频通信)、天线调零、定向通信、功率控制等措施,使干扰效果大打折扣。于是,干扰方不得不基于侦察支援的结果生成最佳干扰样式,以及采取增大干扰功率、升空干扰、抵近干扰、帧结构薄弱环节针对性干扰等更强和更巧妙的干扰措施。

这样,作战双方就在通信领域展开了通信干扰与反干扰的斗争。

上述发生在通信领域内侦察与反侦察、干扰与反干扰的斗争,就是“电子战”的历史雏形与起源。

在第二次世界大战及其之后,在雷达、光电等领域也陆续出现了类似通信领域的斗争,使电子战的内容更加丰富,范围更加广泛(现在,水声对抗也归入电子战专业领域)。其中,在通信领域内进行的侦察与反侦察、干扰与反干扰斗争称为“通信电子战”。

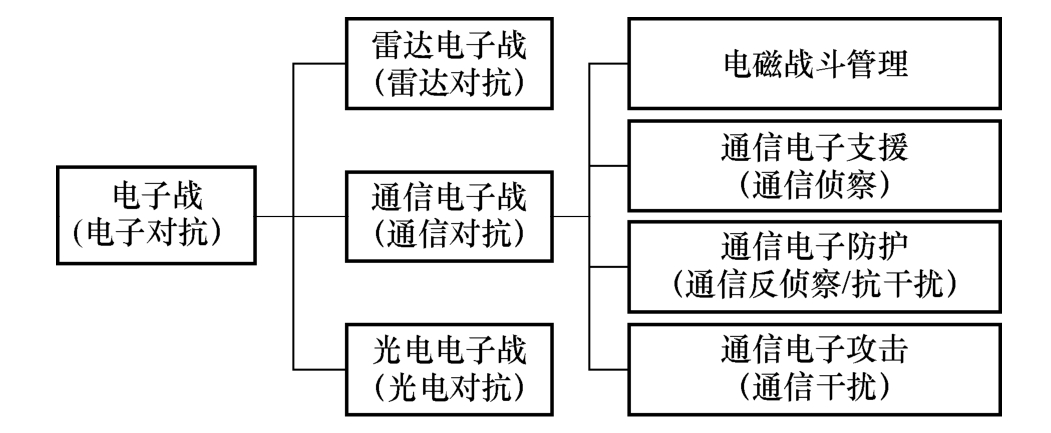

电子战主要是在通信、雷达、光电领域内展开的侦察与反侦察、干扰与反干扰的斗争,是作战双方在这些领域的博弈对抗,因此电子战又称为“电子对抗”,通信电子战也相应地称为“通信对抗”。本书采用“通信电子战”这一术语。电子战、通信电子战等的关系及主要组成部分如图1.9所示。

图1.9 电子战、通信电子战等的关系及主要组成部分

1.通信电子支援

电子支援的主要任务是:通过搜索、截获、识别、定位敌方各种电磁频谱信号,获取战略、战术情报;目的是迅速识别威胁,支援作战决策,规划未来行动,为电子攻击或摧毁提供目标指示和打击引导,以实现“运筹帷幄之中,决胜千里之外。”

具体到通信领域,通信电子支援的主要功能包括作战支援(主要是干扰引导)和情报获取(通信情报侦察)两方面。

2.通信电子攻击

电子攻击的主要任务是:使用电磁能量(如激光束、干扰信号等)、定向能量(如射频武器、粒子束等)或反辐射武器(如反辐射导弹、反辐射无人机等)扰乱甚至火力打击敌方的电子设施、信息装备和人员,目的是降低、抑制或损毁其作战能力,阻止其有效使用电磁频谱。

具体到通信领域,通信电子攻击的主要功能是实施压制干扰或欺骗干扰,进而断敌连通、乱敌指控、破敌体系。

3.通信电子防护

电子防御的主要任务有两个方面:一是采取各种措施(如电磁辐射控制、电磁屏蔽、采用战时保留模式等)保护己方电子设施、信息装备和人员的作战能力并有效使用电磁频谱;二是提高己方信息装备本身抗干扰的能力(如电磁加固等)。前者是通过外部手段实现电子防御,后者是信息设备本身设计、制造的固有性能。

具体到通信领域,通信电子防护的主要功能可总结为“系统设计方面提高己方通信的固有反侦察与抗干扰容限,技战术运用方面提高己方通信反侦察与抗干扰针对性、灵活性、协同性”。

4.电磁战斗管理(EMBM)

通信电子战的电子支援、电子攻击、电子防护这三方面的作战能力在作战运用过程中需要进行有效管理、协调,以形成体系,达到“体系对抗”的预期作战目标。实现上述功能的最主要手段就是电磁战斗管理。根据美军《JP 3-85:联合电磁频谱作战》条令的定义,电磁战斗管理指的是“对电磁频谱中作战行动的动态监控、评估、规划和指导,以支援指挥官的行动方案”。

电磁战斗管理可实现所有通信电子战功能的协调指挥,可以有序开展己方的通信电子战行动。在实施过程中,电磁战斗管理是指挥官用来协调所有通信电子战行动的一种机制。电磁战斗管理通过电磁战斗管理系统来完成,该系统由指挥官规划、指挥和控制通信电子战行动所必需的设施、设备、软件、通信、程序和人员组成。电磁战斗管理可提供通信电子战态势感知、决策支持和指挥控制等方面的支持。

通信发展日新月异,对于通信方来说,没有“抗不了”的干扰;然而,通信电子战也不断发展,通信仍逃脱不了被侦察和被干扰的命运,因为“道高一尺,魔高一丈”,对于任何一项技术,总有一个对付它的办法存在,就是说对于干扰方没有“干扰不掉”的通信。通信电子战和通信这对“矛”与“盾”在长期对决中总是交替螺旋发展、不断提高。

通信电子战依赖通信而存在,伴随着通信的发展而壮大。从这个意义上讲,通信电子战的发展无可限量,永远是通信的克星。在信息时代的今天,通信已经成了现代军事、经济和社会活动不可或缺的重要内容,因而通信电子战自然也就受到了各国日益强烈的关注和重视。当然,通信电子战的作战效果还与其战术使用密切相关。

1.能力本质是“制传输权”

从通信用于军事目的的那一刻起,很自然地便产生了一个新的任务:要千方百计地保护己方通信的畅通,并力图使其效能得到充分发挥,同时还要千方百计地削弱、阻止和破坏敌方的通信。这就是“通信电子战”的主要任务。按照《中国大百科全书》的解释,通信电子战“就是为削弱、破坏敌方无线电通信系统的使用效能和保护己方无线电通信系统使用效能的正常发挥所采取的措施和行动的总称”。因此,通信电子战的实质就是作战双方为夺取战场信息优势,在通信领域中争夺信号和信息传输的控制权进行的为作战行动直接服务的活动。简而言之,通信电子战的能力本质就是“制传输权”。

2.核心作用是“攻击与情报”

从定义来看,通信电子战的核心作用可概括为“攻击与情报”。具体地说,若条件具备,则可从侦察到的通信信号的内部特征、外部特征、信息内容中得到相关情报,即通信情报获取;若获取情报的条件不具备,且作战过程中对于快速反应要求很高(如敌方采用猝发通信,这种通常称为“时敏目标”),则直接对敌方通信实施通信电子攻击,包括压制干扰、欺骗干扰、灵巧干扰、网络攻击等。

3.终极目标是“对敌体系破击”

从电磁频谱内博弈的角度来看,电子战与其作战对象之间进行的是一种“体系博弈”,即“以己之体系,破击敌之体系”。然而,无论是指控系统,还是雷达系统等情报监视与侦察系统、GPS等定位导航与授时系统、导弹等武器系统,乃至电子战系统本身,若要构建起有效的作战体系,都必须依赖通信与网络。从这种意义上讲,作为唯一一种以敌方通信与网络为主要作战对象的作战手段,通信电子战最终极的目标就是“对敌体系破击”。这是通信电子战区别于其他电子战手段的最显著特征,也是其极端重要性的体现。