众所周知,宇宙中充斥着电磁波。而就在我们身边,陆、海、空、天乃至水下等地理空间,以及互联网、电信网、金融网、军事专用网等各种信息网络空间中也都充斥着“电磁波”。人类活动的所有领域几乎都与电磁波密切相关。

电磁波简称“电波”,有自然存在的,如电闪雷鸣等杂乱无章的“电磁噪声”;也有人为产生的,如通信、雷达、导航、遥测遥控、敌我识别、无线电引信、电子战等有规则的“电磁信号”。

通过有线传输的电磁信号称为“有线电波”,在18世纪末(1793年)就开始应用,如有线电话、有线电报等。通过无线传输的电磁信号称为“无线电波”。无线电波为人类服务已有120多年的历史,无线电通信则是首次成功利用无线电波传输信号的范例。

1900年前后,英国人马可尼和俄罗斯帝国的波波夫,各自独立用无线电波作为载体(无线通信领域称为“载波”,载波的频率称为“载频”)传送话音信号(无线通信领域称为“调制信号”)试验获得成功,从而开创了具有划时代意义的“无线电通信”新纪元,如图1.1所示。

无线电通信(本书中简称为“通信”)是现代社会中使用相当频繁的一个词语。什么是通信呢?写信就是一种最简单的通信方式。发信方是信息“来源”,称为“信源”;信件可以通过汽车、轮船或飞机送到对方,这种传递信息的“通道”(此处是汽车、轮船或者飞机)称为“邮路”;收信方收到信后获得信息,是信息的“归宿”,称为“信宿”。信件在传递过程中可能受到污损。无线电通信过程与信件的邮寄过程类似,发信方和收信方也分别称为“信源”和“信宿”,传输通道称为“信道”。同样,如同信件传递过程中可能受到污损一样,通信过程也会受到自然的和人为的影响,这些影响称为“干扰”。

图1.1 马可尼、波波夫及其发明的无线电通信机

通信出现后,迅速在世界各国投入使用,特别在军事上,无线电话、电报、传真等遍布军方各级指挥机构;卫星通信、移动通信、网络通信等现代通信手段相继出现,使指挥部、指挥所与部署在前方的作战部队之间快速传输话音、图像、视频等信息。目前,通信已成为现代文明社会不可或缺的信息传输、交换工具,就如同空气和水一样。

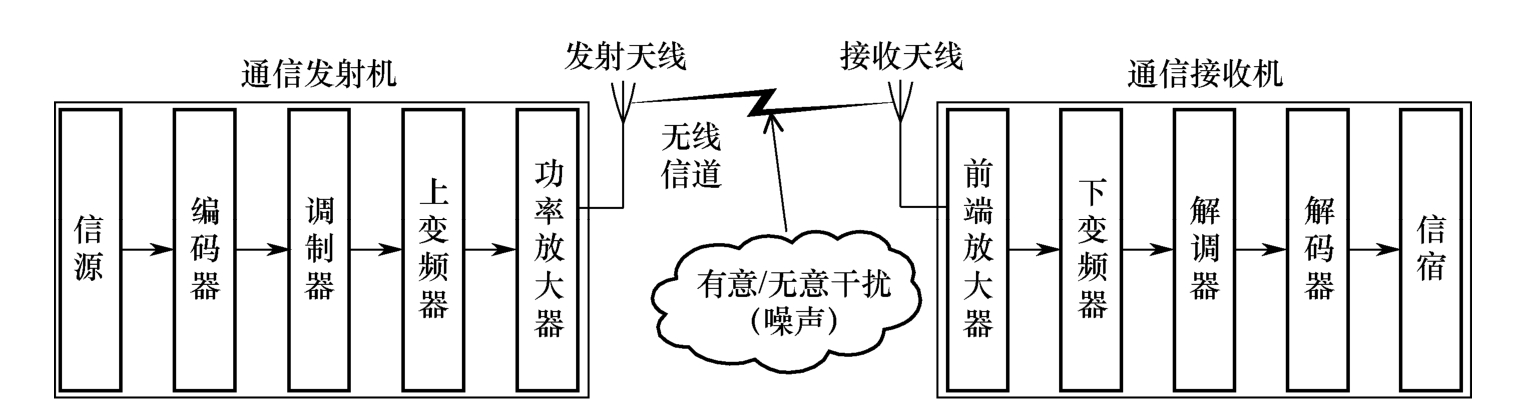

无线通信是指通信双方依靠电磁波的发射和接收来传输声音、文字、图像等信息。为了完成通信功能,需要一套装置,我们把这套能进行通信的装置称为通信系统(即收发信机,包括战术通信电台、数据链终端、卫星通信终端、战术无线网络终端等)。图1.2是双方进行无线通信时使用的典型通信系统示意。从图中可以看出,通信接收机在接收有用信号的同时,自然和人为的干扰信号(广义上都可称为“噪声”)也进入无线信道,被收信方同时接收。

图1.2 典型通信系统示意

在图1.2中,要先把需要传递的信息转换为电信号(称为“基带信号”或“调制信号”),如将声音通过麦克风转化为电信号,将文字、图像等通过计算机转换为电信号。但声音、文字、图像等电信号的频率低(人耳能听到的声频约数百赫兹至数千赫兹,人眼能看到的文字、图像的视频大致为数兆赫兹),不适合远距离、大容量传输,因此,通信发射机的作用就是将低频的电信号经调制器、上变频器变换到适合在无线信道中传输的较高频率(载频)的信号(称为“已调信号”)并经功率放大器放大后发射出去。

通信接收机的工作过程与通信发射机的工作过程相反,它把从无线信道中接收到的较高频率(载频)的信号(包括有用信号和干扰信号)经下变频器还原为低频的电信号,再将电信号经解调器变换为接收方可以听到或观看的声音、文字、图像等信息。自然界产生的电磁“噪声”和人为的干扰信号会与有用信号一起被通信接收机接收,从而对传输的通信信号产生扰乱。

可见,上述通信过程与邮寄信件的过程很相似:基带信号就好比是需要邮寄的信件,调制过程就好比是把信件放在运输工具(“载波”)上,放大过程就好比是给运输工具加满油,无线信道就好比是公路、铁路、水路、飞行航线,各种噪声则好比是路上的障碍、空中的乱流、海上的风浪等。

携带信号的载波的频率(载频)称为“通信信号频率”或“通信频率”;载频途经的空间路径称为通信“信道”或“链路”。调制在载频上的话音、文字、图像等调制信号在频率轴上所占据的频谱宽度称为调制带宽,习惯上称为“通信带宽”或“信道宽度”,简称“带宽”。话音通信的带宽较窄,如HF频段的通信仅为数千赫兹,VHF/UHF频段的通信一般为25kHz或12.5kHz;视频通信的带宽较宽,如电视为6.5MHz;现代高速数据通信的带宽则要更宽。这些概念在后面会直接使用,不再另做解释。

1.无线信号的基本参数特征

在描述无线信号时,通常会涉及一系列参数,这些参数贯穿全书。因此,本部分简单介绍一下无线信号基本参数的内涵,以免后续章节再重复介绍。

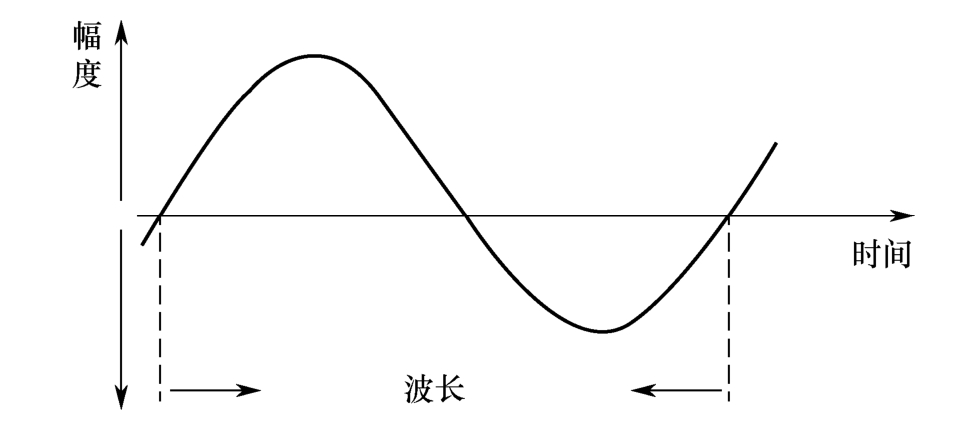

从时间维度(“时域”)来看,无线信号可以用3个参数来描述,即长短(“波长”)、高低(“幅度”)、疏密(“频率变化”),如图1.3所示。波长指的是电磁波相邻两个波谷或波峰之间的距离,通常用长度作为单位(波长不同,所用单位也有所不同,波长短的情况下可以用厘米、毫米、微米等作为单位,波长长的情况下则可能用米乃至千米等作为单位);幅度则指的是波峰的高度,用电压的单位伏(V)作为单位(因此,振幅有时也称为“电压电平”,如果用对数表示就是dBμ或dBV),但工程领域内通常用功率来表示幅度(功率可视作电压的平方),此时就会采用功率单位瓦(W)作为单位(此时振幅即为“功率电平”,如果用对数表示就是dBm或dBW);频率变化尽管从信号疏密程度上大致可以看出,但精准的变化还需要从频谱维度(“频域”)来看。

图1.3 无线信号时域示意

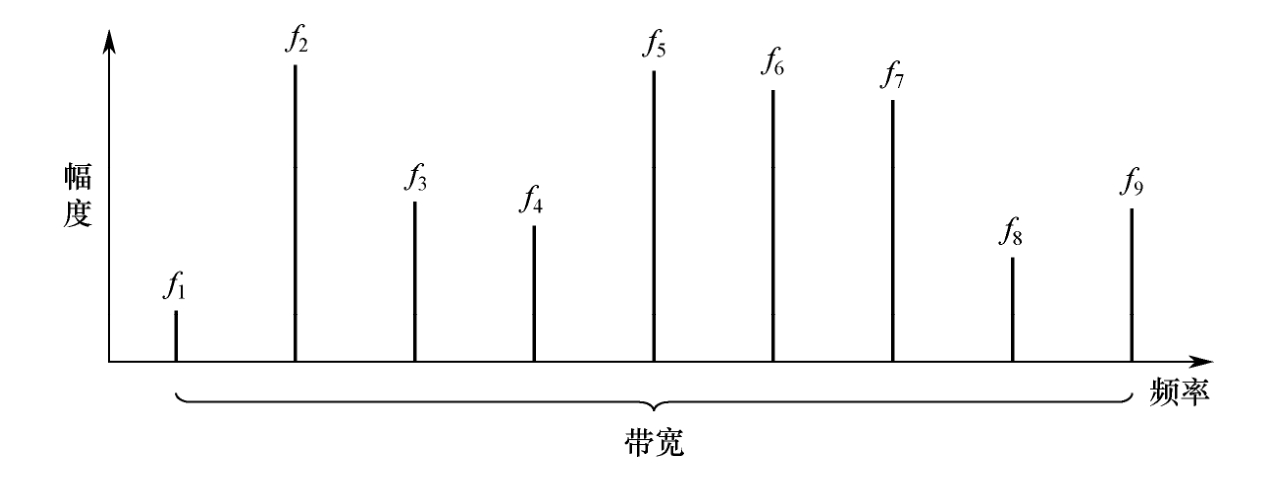

从频谱维度(“频域”)来看,无线信号可以用2个参数来描述,即频率、幅度。此外,从频率还可以推导出第3个参数,即带宽。无线信号频域示意如图1.4所示。无线信号的“频率”概念与我们日常生活中对于频率的理解差不多,即特定时间段内特定现象的发生次数。例如,一周打两次球、一年放两次假,等等。具体到无线信号领域,频率指的是在给定时间段内周期性无线信号的重复周期数,用赫兹[Hz,即每秒重复一个周期,早期频率还有个单位叫作“周每秒(cps)”,可谓非常朴素且贴切了]作为单位。然而,常用的无线信号频率都很高,因此,Hz其实用得不多,而更常用的是比Hz高很多个量级的单位,如千赫(kHz,1000Hz)、兆赫(MHz,100万Hz)、吉赫(GHz,10亿Hz),等等。此外,无线信号频谱图中最高频率和最低频率之差通常称为“带宽”,也用Hz作为单位。例如,假定图1.4中的最高频率( f 9 )为4MHz、最低频率( f 1 )为1MHz,则带宽为3MHz。频谱维度中“幅度”的概念与时间维度中的概念本质上一样,都表示信号的电平。然而,二者之间还是有区别的:时间维度上,“幅度”指的是整个信号的电平;频谱维度上,“幅度”更加细化,描述的是不同频率分量信号的电平。考虑到能量守恒,可以这样来理解:时间维度上信号的能量是该信号所有频率分量的能量之和。

图1.4 无线信号频域示意

(“频谱图”,图中信号有9个频率分量)

2.无线通信的信号传播特征

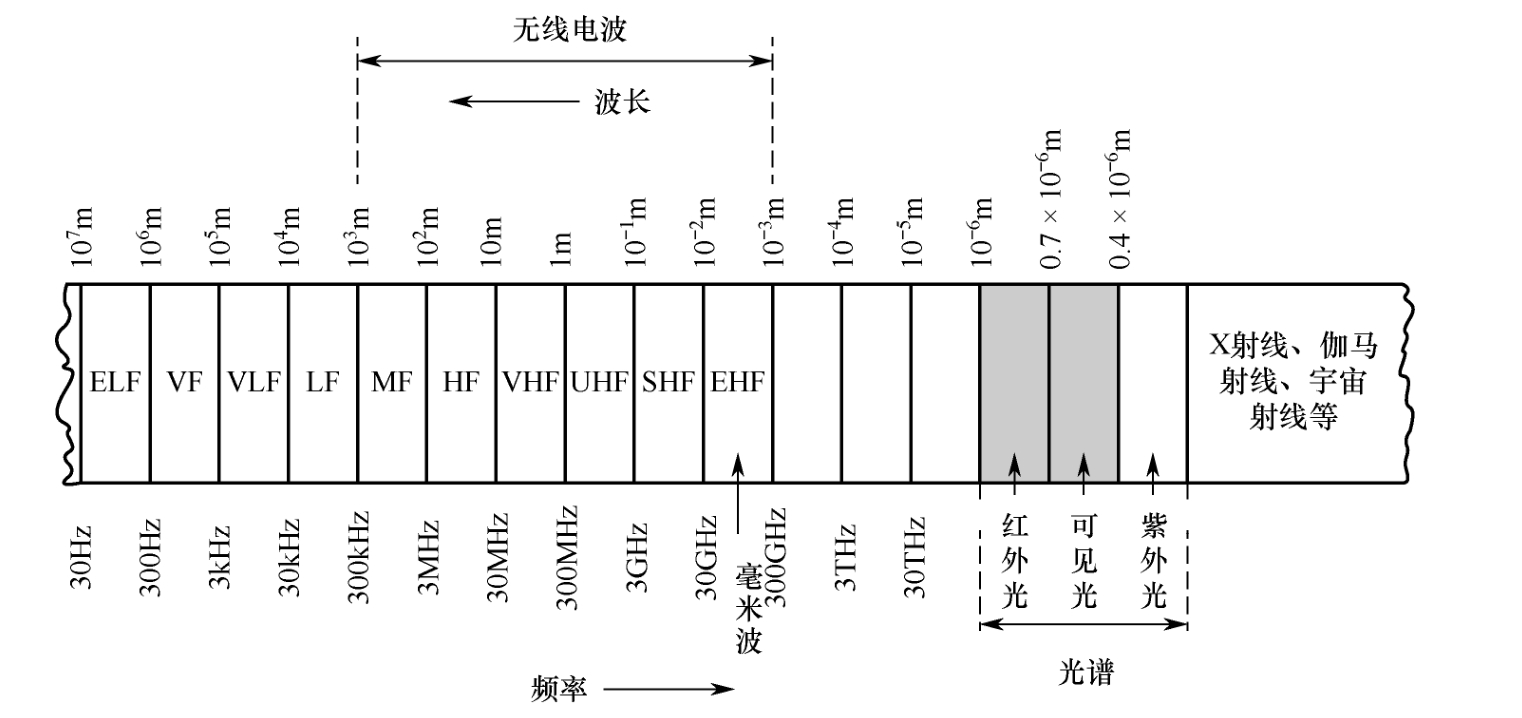

由于信号具备时域和频域两个维度上的特点,因此无线电波通常也有两种叫法:从时域上,叫作波段;从频域上,叫作频段。二者本质上没有区别,本书统一用“频段”这种说法。整个电磁频谱划分示意如图1.5所示。

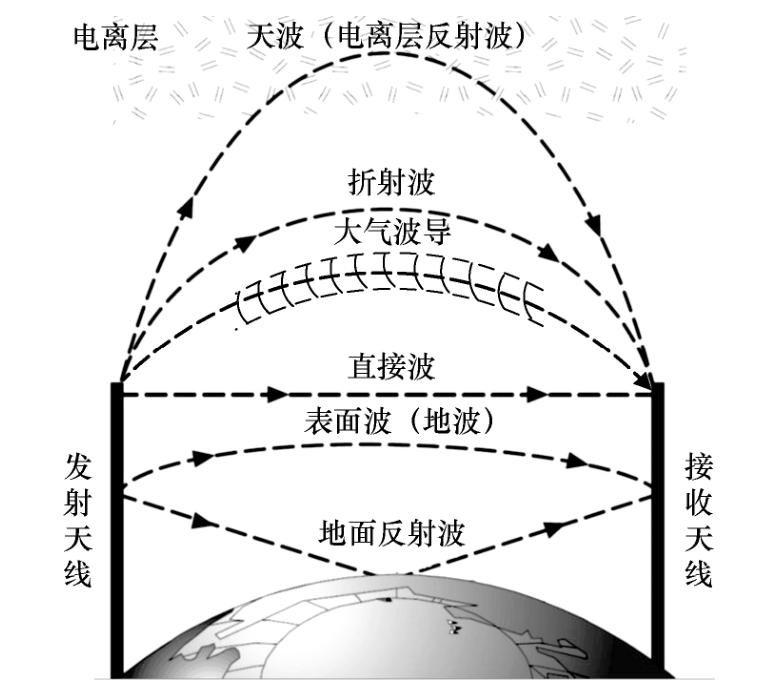

通信信号常用的频段是整个电磁频谱中的一部分,不同频段的通信信号是以不同方式传播的,具有不同的传播规律,典型的传播方式如图1.6所示。“天波”传播指的是电磁波利用电离层反射进行传播;“折射波”传播是指电磁波利用对流层散射进行传播,因此也称为对流层散射传播;“大气波导”传播简称“波导”传播,指的是对流层在特殊情况下形成了一个能够把电磁波“束缚”在里面的空间,借助该空间,电磁波可以实现超视距传播,从这种描述可知,从广义上讲,波导传播也属于“折射波”传播的一个特例;“表面波”(亦称“地波”)传播指的是电磁波沿着地球表面传播的一种方式;“直接波”传播指的是收、发天线足够高(如装在飞机上)且能够相互“看到”对方(“通视”“视距内”)的情况下,电磁波直接由发射天线传播到接收天线的方式;“地面反射波”传播通常不会独立出现,而是在特殊情况下(通常是收、发天线不够高的情况下)与直接波一起出现,此时接收天线收到的就是直接波和地面反射波合成的波(“双线传播”)。

图1.5 电磁频谱划分示意

图1.6 通信信号典型传播方式

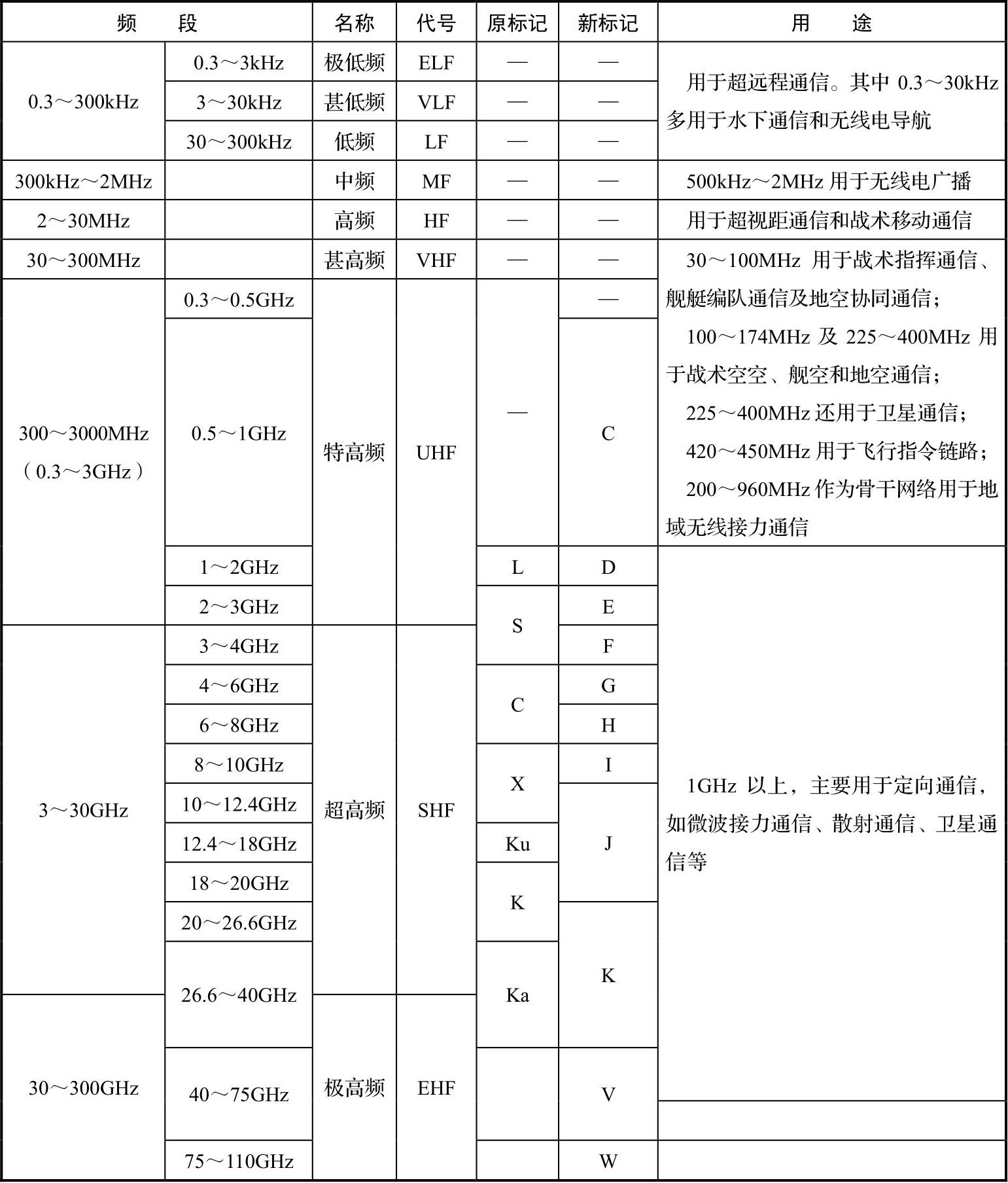

无线通信频段的划分如表1.1所示。表中同时标出了各频段的代号、标记和用途。

表1.1 无线通信频段的划分

注:表中频段的“原标记”符号在许多文章中仍普遍使用。

300kHz以下的超长波、长波(也称“极低频”“甚低频”“低频”)频段通信信号利用地波传播,对岩石和海水具有一定的穿透力。

中波(300kHz~2MHz,也称“中频”)频段通信信号以地波传播为主,天波传播为辅。

短波(2~30MHz,也称“高频”)频段通信信号以地波方式传播时,由于波长较短,衰耗大,通信距离较近;以天波方式传播时,经过电离层反射,其损耗远小于地波传播,所以即使使用较小功率的短波通信电台也能传播较远的距离。

超短波(30~300MHz,也称“甚高频”)和分米波(300~3000MHz,也称“特高频”)频段通信信号,采用鞭形天线时,仅靠地波传播,通信距离近,适用于战术通信;采用高架天线或将电台设在高处通过直接波传播时,通信距离达可视距离(“视距”)范围;当需要传播更远时,可采用接力、卫星和散射通信方式。

微波(1~300GHz,涵盖了“特高频”的一部分、“超高频”全部、“极高频”全部,又细分为了L、S、C、X、Ku、K、Ka、V、W等子频段)频段通信信号类似光的直线传播,对障碍物绕射能力很弱,适用于视距内空间波通信;可采用接力、卫星和散射方式实现远距离通信。

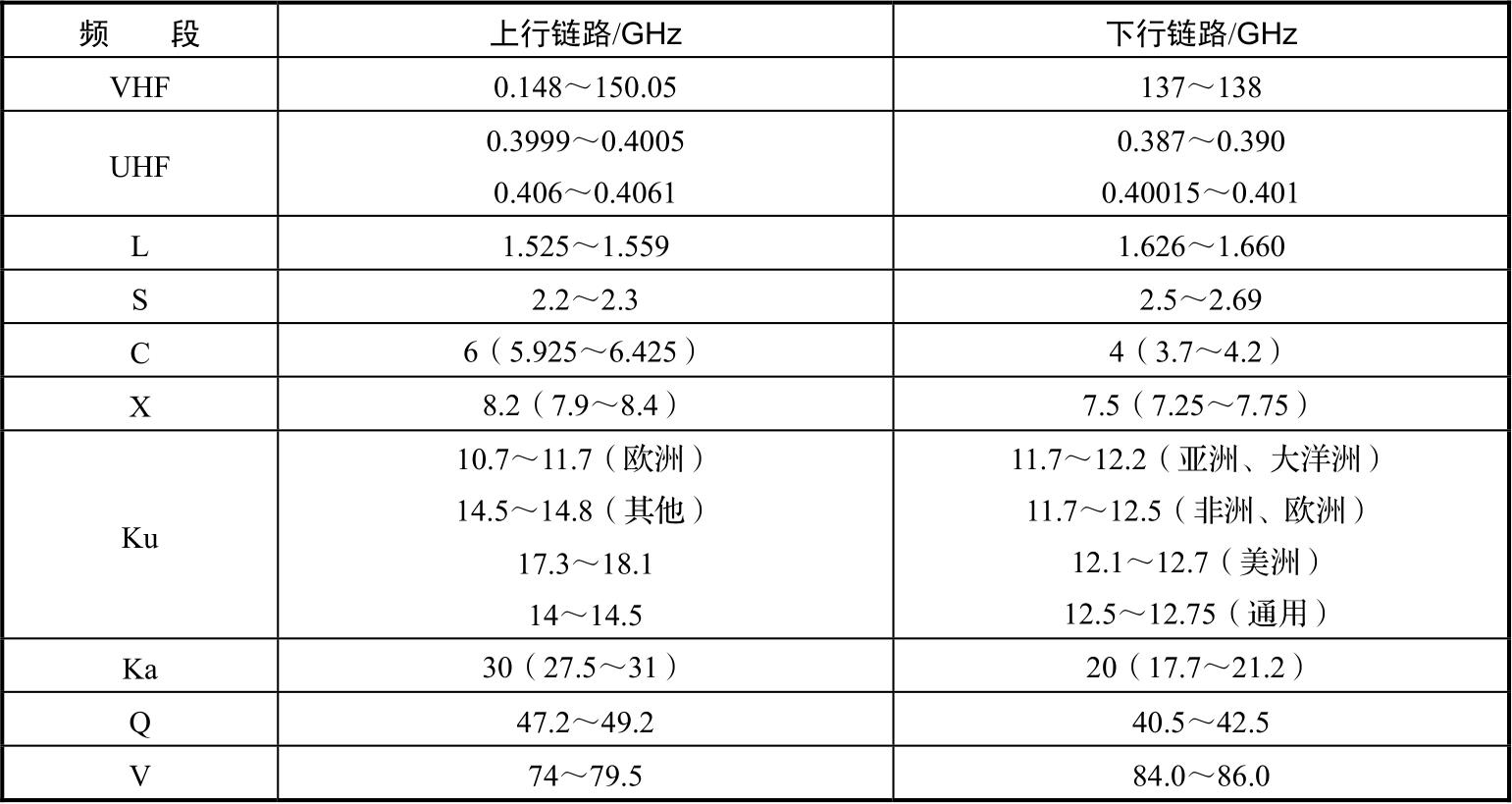

此外,在卫星通信领域,还有更加详细的频段划分,且明确了卫星的上、下行链路频率范围,如表1.2所示。卫星的上行链路指的是地球终端(包括地球站)向卫星发射信号的链路,而下行链路指的是卫星向地球终端(包括地球站)发射信号的链路。

表1.2 卫星通信频率分配

3.无线通信的调制特征

为了实现远距离可靠传输,通信双方必须按一定规则制定信号的格式,即遵循一定的调制规律,因而需要对发射的信号进行某种调制。根据基带信号的属性,调制可分为模拟调制(基带信号为模拟信号)与数字调制(基带信号为数字信号)两类。模拟调制的方法通常有调幅(AM)、调频(FM)、调相(PM)等,相对应地,数字调制的方法通常有幅度键控(ASK)、频移键控(FSK)、相移键控(PSK)等。随着技术的进步,还产生了各种更为先进的、复合的调制方法。用不同的方法调制的信号具有不同的频谱特性,接收时必须采用与之对应的解调方法,才能恢复传递的信息。

4.无线通信的协议规则特征

在通信中,双方还必须事先规定呼号、通信频率、联络时间等通信元素及勤务用语,并按一定的规则建立通信网络和确定电台之间的联络关系。

现代通信已有跳频通信、直接序列扩频通信、跳时通信、线性调频及这些方式相结合的更为先进的通信方式,数字编码复杂,调制加密诡异。这种情况下,若不知晓通信联络规律,无论是对于己方、友方通信而言,还是对于敌方通信侦察、通信干扰而言,都变得愈发艰难。

5.无线通信的反侦察与抗干扰特征

为了使通信信号清晰可懂,从通信诞生起,就不得不采取多种措施来抵御各种自然的和人为的干扰,特别是人为的干扰。这些措施的组合就是通信的反侦察(确保信号不被敌方发现)与抗干扰(确保信号在遭受敌方干扰时的性能影响尽可能低)特征。对于敌方而言,若无法发现通信信号(“侦察”),则干扰就无从谈起,从这种意义上讲,“反侦察”天然就意味着“抗干扰”。因此,“反侦察与抗干扰特征”通常也简称为“抗干扰特征”。

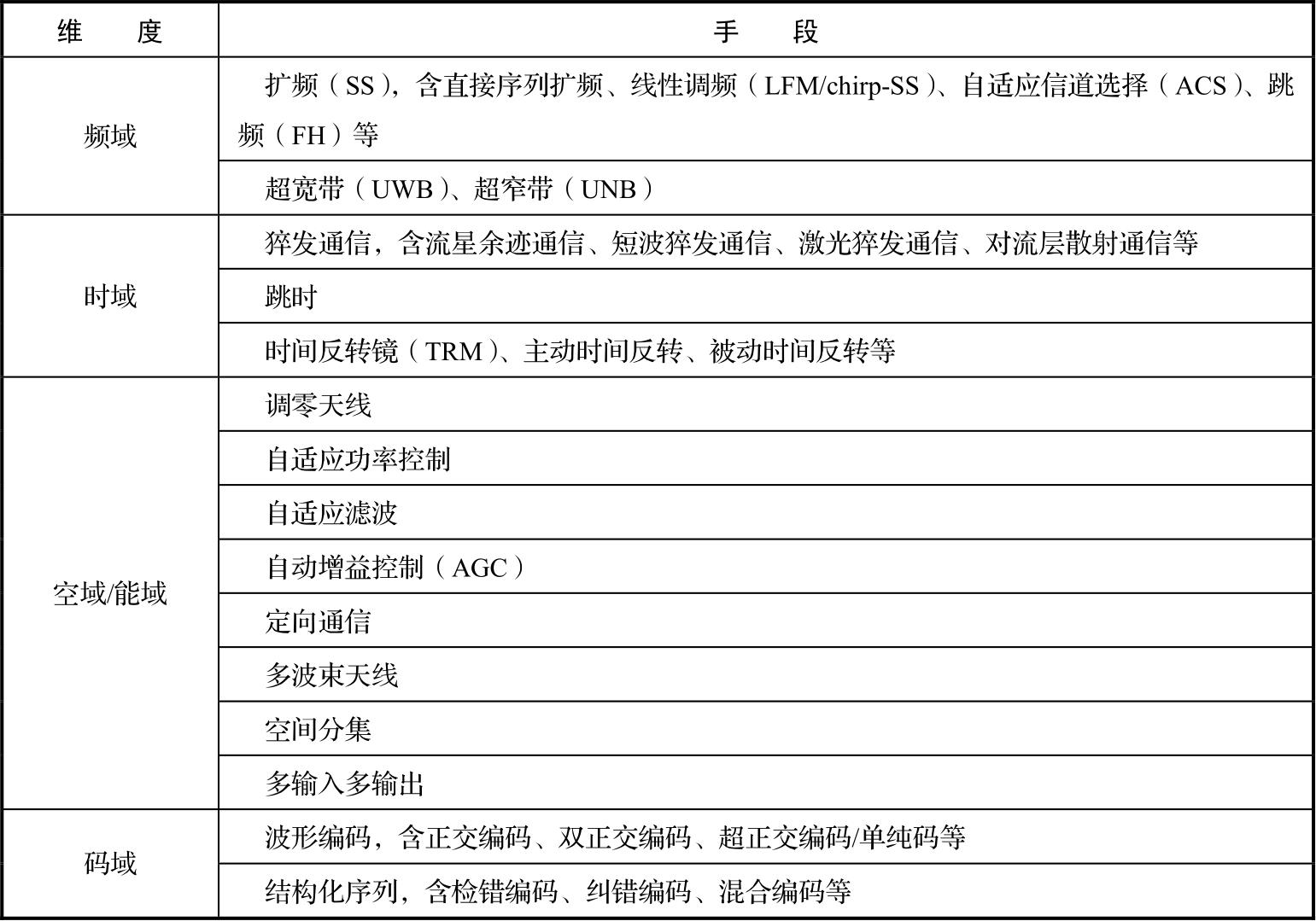

多个维度的措施、手段都可以实现通信反侦察与抗干扰,这些维度通常包括时域、频域、空域/能域、码域,如表1.3所示。

总体来看,通信反侦察与抗干扰的目标概括起来主要有信号隐蔽、干扰回避、干扰抑制及通信网络抗干扰等方法。此外,随着人工智能在电子战领域得到越来越广泛的应用,无线通信认知抗干扰(认知通信电子防护)逐渐兴起,成为一种智能化、多手段、灵巧的无线通信抗干扰方式。

表1.3 无线通信典型反侦察与抗干扰手段

1)信号隐蔽

信号隐蔽就是在通信信号与干扰共存的时域、空域、频域中,采用信号隐蔽的方法使敌方无法找到或难以发现信号。例如,跳频(FH)通信在通信过程中按一定规律快速切换载频,在超短波通信中,载频的切换速度(“跳速”)最高可达数千跳/秒至数万跳/秒。再如,直接序列扩频通信(DSSS)把载频分散在一个很宽的频段上,使每个载频携带的信号能量很小,淹没在噪声中,若事先不知道存在该信号,则根本就发现不了。

2)干扰规避

干扰规避就是在时域、空域、频域上避开干扰。例如,在时域上采用通信时间短暂而随机的猝发通信、流星余迹通信,在空域上采用不易受干扰的卫星通信,在频域上采用更高频段(超高频、极高频)通信等。

3)干扰抑制

干扰抑制就是抑制、抵消干扰信号的方法。例如,采用自适应天线调零技术(自适应干扰信号抵消技术,当接收端受到干扰时,使接收天线方向图零点自动指向干扰,以提高通信接收机的信干比)、天线方向性控制技术、多天线技术等。

4)通信网络抗干扰

与所有电子信息装备一样,随着计算机技术和微电子技术的飞速发展,借助信息技术的神奇力量,通信正向网络化、通用化、系列化、模块化和软件化的方向快速发展,使通信系统的功能可扩展,软件可升级,系统规模可大可小,具有灵活的柔性组织结构及良好的可靠性和可维修性。特别是网络化更代表了现代通信最显著的抗干扰特征。

随着战争形态向网络中心战转变,战术通信和战略通信已无明显界限,网络化通信系统(称为“通信网”)通过各种通信规程、软件协议和设备模块化、标准化,极大地方便了各种通信终端和节点(如各种电子信息装备)的接入,逐步形成了家喻户晓的“互联网”,不论人们身处何时、何地,它都使彼此的交流能力大大增强。例如,通过手机、电话、Internet或其他通信媒介的组合,可快速实现全球的通信联系,通信网成了真正的“信息高速公路”。

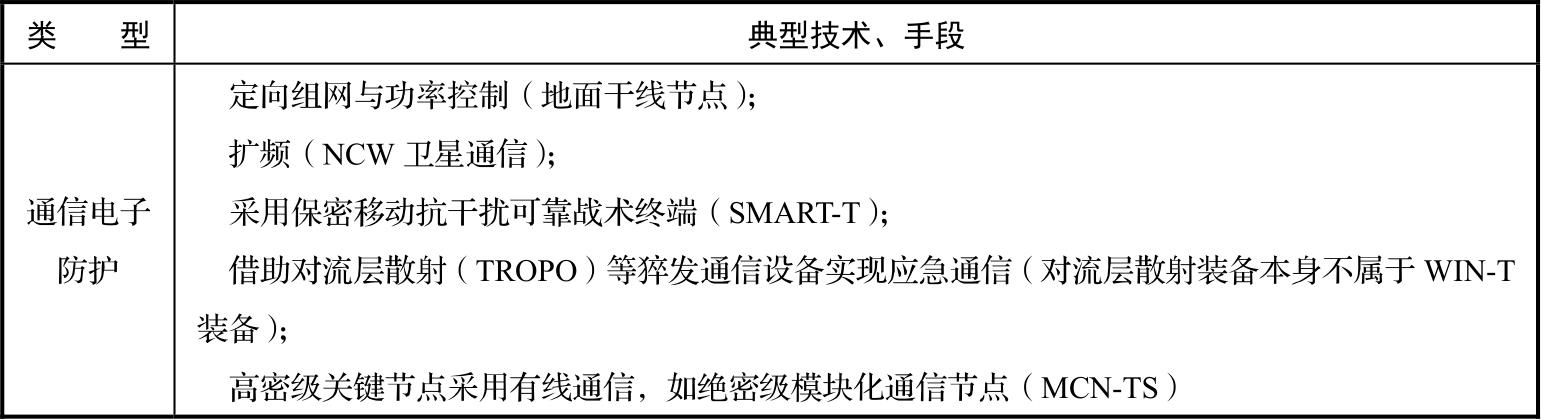

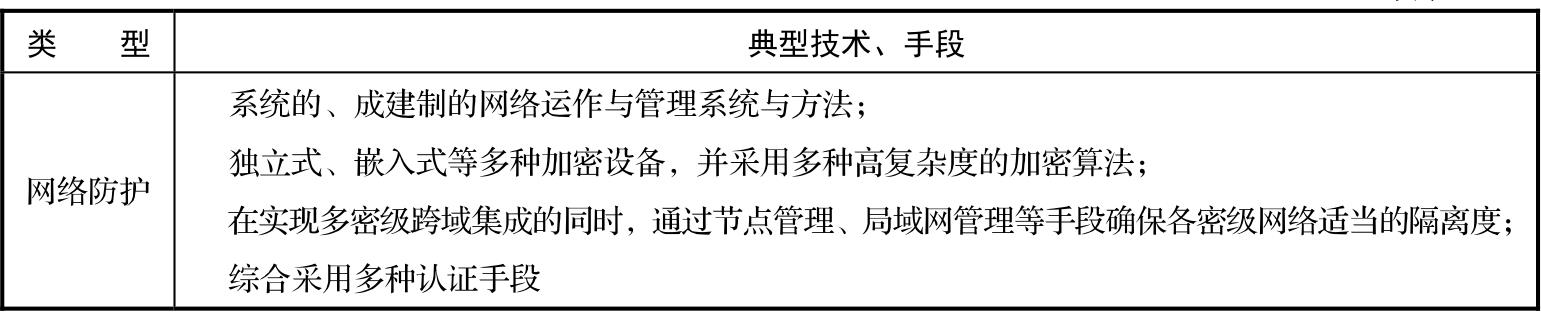

对于这种栅格状的通信网,一般的干扰已无济于事,其抗干扰能力极强。由于通信网络兼具“通信”与“网络”双重特性,因此,其抗干扰特征也兼具通信电子防护和网络防护两方面。以美国陆军的战术级作战人员信息网(WIN-T)为例,其抗干扰能力就体现出了这种特征,如表1.4所示。

表1.4 美国陆军WIN-T的通信电子防护与网络防护能力

续表

5)通信认知抗干扰(认知通信防护)

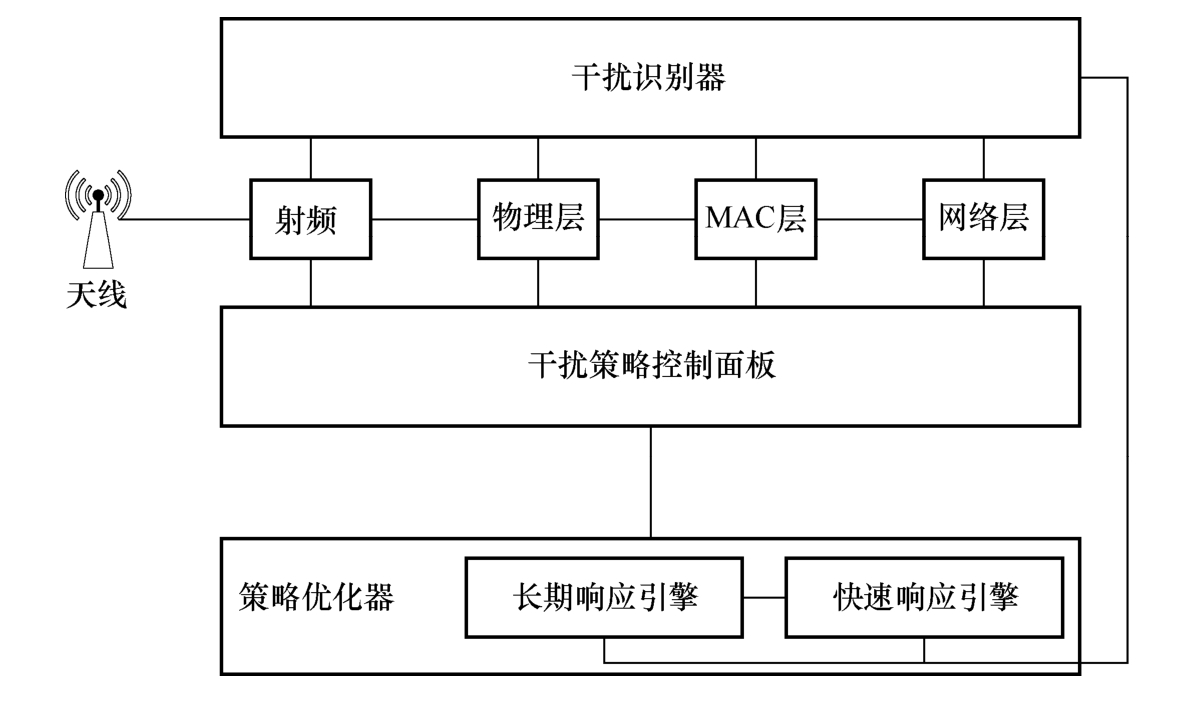

通信认知抗干扰(认知通信防护)指的是将人工智能用于通信电子防护并实现防护能力提升这种模式。在该模式中,人工智能起到的是“大脑”的作用,会根据所遭受的不同干扰类型来自主制定最优的抗干扰策略。

美国国防高级研究计划局(DARPA)开发的极端射频频谱条件下的通信(CommEx)项目就是典型的认知通信防护项目。该项目不仅致力于将认知理念用于实现通信电子防护能力,本身致力于开发的样机也是一种认知无线电系统。该项目主要开发如下技术:应对自适应认知干扰机的通信技术;应对极端的、未知的、多重干扰行为的通信技术。CommEx的系统框图如图1.7所示。图中的干扰识别器、干扰策略控制面板、策略优化器等核心功能模块均在人工智能引擎的支撑下实现通信认知电子防护(通信认知抗干扰),实时重构通信波形,甚至实时重构涵盖物理层、媒体接入控制层(MAC层)、网络层的通信网络协议。

图1.7 CommEx的系统框图