在科学殿堂里,并没有神灵,只有渺小的人类,奋力前行,不断试错,不断创新,用理性光芒一点点驱退黑暗,照亮前行的道路,从弱小到强大,从强大到永恒。

历史有无数的分叉点,过去人类社会发展由于缺乏方向的指引,只能先进行不同区域的随机试验,然后进行竞争来寻找最有效的发展路径。区域社会很容易陷入进化陷阱,中国陷入帝国制两千多年,西欧陷入宗教、封建混战一千多年,即使目前全球很多区域也处于进化陷阱之中。所谓的中等收入陷阱、福利社会陷阱、金融危机陷阱、修昔底德陷阱、卢梭陷阱、马尔萨斯陷阱、霍布斯丛林陷阱、贫困陷阱等都属于进化陷阱,此类情况数不胜数,人类因为盲目探索付出了巨大的进化成本。从约12万年前智人拥有复杂语言能力开始,人类就渴望了解未来、掌握自己的命运,无论是东方的龟甲兽骨占卜、周易卜卦、六爻、梅花易数,还是西方的塔罗牌、占星术、水晶球、鲁纳符文、动物内脏占卜术等方法,这些文明幼年时期的产物源自人类对不确定未来的恐惧与希望。无数帝王将相和普罗大众冀图借助这些文明幼年时期的方法来掌握未来的命运,趋利避害、逢凶化吉。

在未来,建立在生命进化规律基础上的未来学,将会成为像哲学、数学这样的基础科学,帮助人类最大可能地掌握具有不确定性的未来。正如军事将领利用沙盘推演战争的各种可能走向,从而选择最有利的策略,人类可以利用未来学推演未来各种可能的重点发展方向,选择最有效的策略,从而避免陷入进化陷阱。军事将领推演战争的前提是有一个能展现平原、山地、河流等战场全貌的沙盘,从而可以最大限度地利用地形、天气,推演、选择胜率最大的策略。而推演未来的前提是利用生命进化规律,拥有一个全过程、全景式、结构化的“未来沙盘”,从而可以在未来的任一时间点,根据已经出现和即将出现的各种情况,对未来的各种因素做出假设,进行加强、弱化或调整,选择出最优的发展路径。过去的未来学著作由于没有对生命进化历程进行全过程、全景式推演,无法建立起科学性、系统性的未来学,因此也无法充当人类的“未来沙盘”。本书基于人类社会发展的黄金动力三角,依据“进化隧道效应”和未来5步推导法,对未来进行全过程、全景式推导,从6条公理推导出56条定理,建立起科学性、系统性、结构化的未来学,使人类对未来的预测不再是玄学、不再是巫术、不再是科幻,而是基于逻辑、基于现实、基于规律的。这是人类把握未来发展命运的第一次飞跃,预测未来可以真正成为一门科学:未来学!

人类所有的社会进步、所有的与众不同都来自理性、来自科学,未来学也是如此。科学性、系统性、结构化的未来学可以持续进化,成为人类社会发展的雷达、灯塔与拐棍,助力人类前行。未来学的价值不在于精准预测某一事件,而是通过全过程、全景式逻辑推演,发现未来不同分叉点带来的不同后果,从而掌握未来社会的进化规律、进化脉络、发展瓶颈,从被动随机探索进化到主动目标探索,有的放矢地选择路径、创造未来、改变命运,加快发展速度,规避进化陷阱,为人类贡献巨大的社会价值、经济价值与现实价值。很多时候,只有看到了更高一层的未来,才能解决当前的困局!未来学还可以指导各学科的进化,是学科之上的学科,也是人类理性与智慧的最高结晶。

黄金动力三角、未来5步推导法、6条公理、56条定理是未来学的基本框架,随着未来学的不断发展,在此基础上可以继续进行深化、丰富与完善。例如,未来可以对基因、大脑、功能细胞、器官等进行生命科学研究发现,基于56条定理继续进行推演,可以使人类对互联网革命及未来发展趋势的认知更加清晰。当越来越多的人利用未来学看清未来的发展方向,将有助于持续性提高社会创新效率,避免盲目的随机试验耗费大量社会资源,避免社会陷入进化陷阱而动荡混乱,使未来社会发展得更有效、公平、合理与可持续。

以往的未来学著作大多立足于某一基点,从某一角度对未来进行推测或猜测。例如,《失控》以分布式思想为基点,通过蜜蜂、蚂蚁等生物的群体性行为,分析分布式的特征、优势、劣势、架构、规则、规律等属性,进而对分布式在未来的应用进行推测;《未来简史》以人文主义为基点,以人文主义在未来面临的挑战,猜想未来社会可能的阶层形态。但由于观察角度单一,难免会失之片面,而且只对某一现象、某一时段进行了推测或猜测,难以对未来进行真正的整体推演。

科学性、体系性的未来学应当基于未来整体进行构建,既包括未来全过程,又包括未来全要素,从而可以对未来进行整体、连续推演。因此,本书基于整体生命进化过程,将整个生命进化过程分解成连续、贯通的多个阶段,并明确每个阶段的发展目标,同时利用生产科技、能源科技、生产方式、社会关系、社会制度等要素的内在逻辑关系,对未来整体进行全过程、全景式推演,从而保障整个未来学体系的整体性、一致性和自洽性。

未来学不仅应该研究科技发展,还应该研究与科技发展适配的生产方式进化,以及生产方式变化导致的社会关系、社会制度进化,从而发现社会从科技到生产,再到社会、经济、文化的进化规律。

黄金动力三角、未来5步推导法、6条公理、56条定理是未来学的基本框架,随着未来学的不断发展,通过证实或证伪,在此基础上可以继续进行深化、丰富与完善。例如,未来可以围绕基因、大脑、功能细胞、器官等生命科学研究发现,基于56条定理继续进行推演,使人类对互联网革命及未来发展趋势的认知更加清晰。

有些人担心预测体系存在错误会导致其产生损失,因此就抗拒、抵触预测体系的建立与发展,这其实是错误的想法。即使没有未来学的预测体系,每个人也在不同程度地预测未来,以决定自己的行为与命运,在人类历史上,很多社会悲剧正是由于人们缺乏一个科学、完善、系统的预测体系,根据自己的“想当然”,制订出荒唐或混乱计划,并错误或胡乱作为,导致了“通往地狱的路往往由鲜花铺就”,由于没有科学、合理、连续预测体系的引导与制约,造成了更为重大的社会损失。

一个科学、完善、系统的预测体系可以帮助人们减少预测失误,大大提高决策的准确性,避免陷入各种陷阱,减少大量社会资源的无端浪费。随着未来学的不断完善,将会有越来越多的人利用未来学看清未来的发展方向,形成广泛的社会共识,这将有助于持续性提高社会创新效率,避免盲目的随机试验耗费大量社会资源,避免社会陷入进化陷阱而动荡混乱,使未来社会的发展更为有效、公平、合理与可持续。

人类从树上走到树下,从采摘走到种植,从农业革命走到工业革命,以及未来的互联网革命、机器革命,大至部落、民族、国家的兴衰成败,小至个人的死生荣辱、爱恨情仇,世间万象变化的根源就在于黄金动力三角,数万代、上千亿人都裹挟其中,概莫能外。

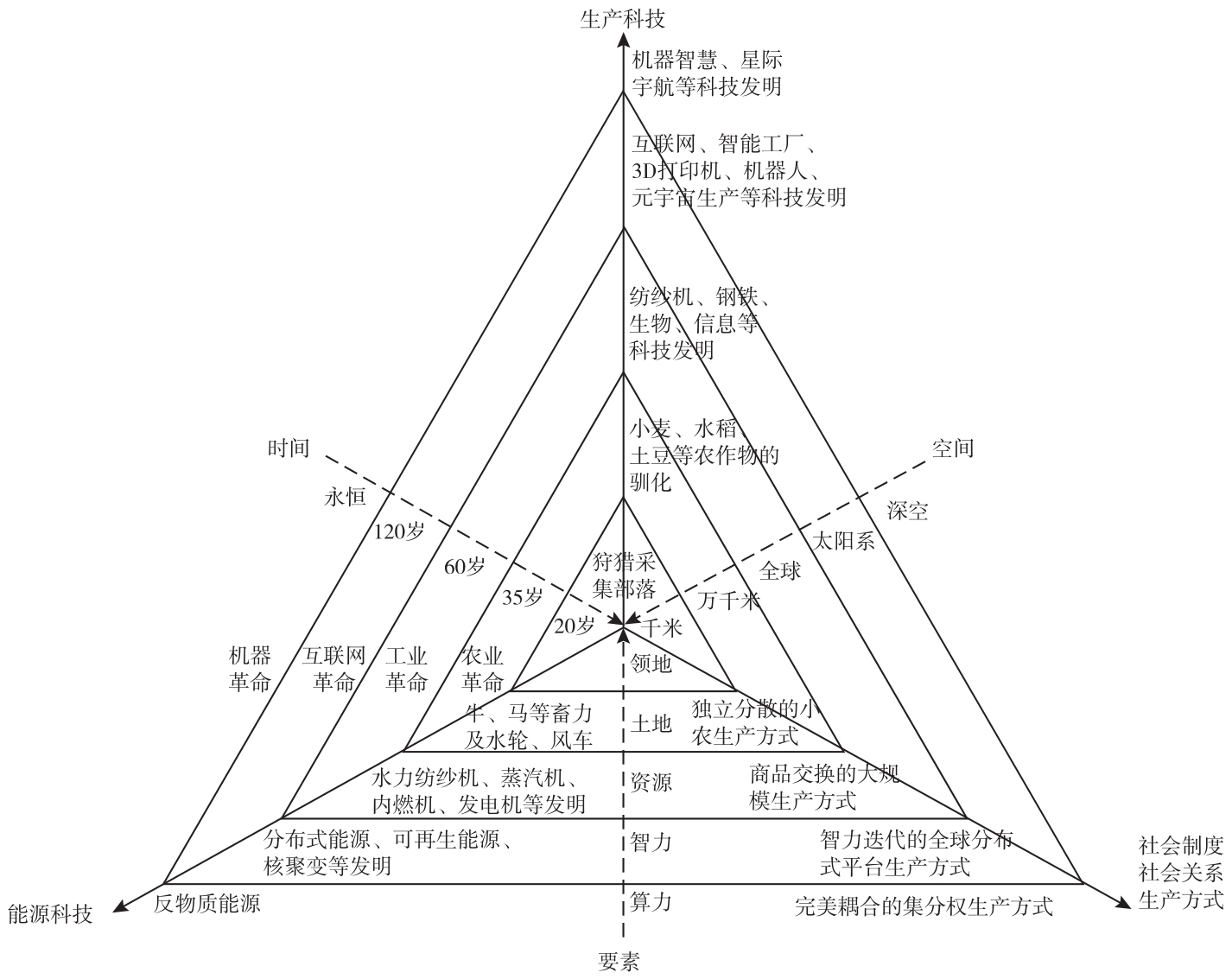

黄金动力三角包括主维3种动力、次维3种阻力。3种动力是生产科技、能源科技和生产方式,生产方式又决定了社会关系、社会制度;3种阻力是时间、空间和要素。动力推动人类社会向前进化与发展,而阻力制约人类社会的发展,人们需要利用动力不断突破阻力,实现进化。生产方式是指社会生产的组织方式,是人类社会存在和发展的基础,社会关系、社会制度都建立在生产方式之上;社会关系是指社会中个人之间的关系,包括生产、交换、分配、消费的社会关系,以及群体、民族内部及相互之间的关系;社会制度是指维护社会结构的制度总和,包括社会的经济、金融、政治、法律、文化、教育等制度。生产方式进化会导致社会关系、社会制度进化,但与生产方式不匹配的社会关系、社会制度也会对生产方式进化产生阻碍。生产科技、能源科技和生产方式围成的三角区域代表人类社会创造的价值总量,随着人类社会的进化,以及生产科技、能源科技和生产方式的创新,有序度越来越高,人类创造的价值总量越来越大。人类追求价值最大化是黄金动力三角扩张的底层驱动力。黄金动力三角如图1.1所示。

黄金动力三角区域与人口数量关系密切。随着农业、医学、生物等科技的进步,人口数量在不断增长,而科技进步要领先于人口数量的增长。如果科技增长乏力,黄金动力三角区域增长停滞,而人口数量在传统科技的保障下,随惯性还在不断增长,则每个人获得的平均价值将会下降,这将导致人类社会被拖入存量资源竞争的黑暗,陷入发展陷阱,进行零和博弈,经历社会崩溃和不断轮回。黄金动力三角区域的扩大不仅意味着人类社会价值总量的增长,还意味着每个人创造价值与获取价值的增长。人类要在人口总数不断增长的情况下,借助3种动力的帮助,平均每个人才能获得比以前更大的价值,从而实现社会的进步。

图1.1 黄金动力三角

(资料来源:作者自绘)

创新模板系列工具与黄金动力三角是一整套价值创新工具,创新模板系列工具可用于微观层面企业、中观层面区域的价值创新,黄金动力三角可用于宏观层面人类社会、中观层面区域的价值创新。黄金动力三角代表了人类整体的创新力,创新模板中的价值基础、独特价值序列对应黄金动力三角的价值区域,企业、区域的个体价值创新推动、扩大了人类社会的整体价值创新。

人类社会每一次革命都是在3种动力的支撑下,从突破达到成熟的。一般情况下,由生产科技率先取得突破,带动能源科技、生产方式进行匹配变革,生产方式的变革又引发人类社会关系、社会制度进行匹配进化,能源科技、生产方式等变革反过来支撑生产科技取得进一步的突破,从而推动革命走向成熟。因此,社会关系、社会制度变化一般要落后于科技创新,与生产科技、能源科技不匹配的生产方式、社会关系、社会制度会对科技创新产生制约。人类的每一次革命都孕育着下一次革命,每一次革命的成熟都意味着下一次革命的开始。

人类社会进化、社会生产进化存在着一种“进化隧道效应”(也可称为产业进化规律),生产科技、能源科技、生产方式的进化,就像地铁隧道一样,只能单向进化,不能回退。就如只要出现工业革命蒸汽时代的轻纺工业,随着大规模轻工业的发展,必然会出现钢铁、机械、能源、冶金、材料等重工业以支持轻工业的发展;随着重工业规模的扩大,必然会出现精细化的知识密集型信息产业,以提升重工业、轻工业的运行效率;而知识密集型信息产业需要智力、数据、运算的大规模协同,以提升生产效率,因此必然会从信息产业中诞生互联网革命,这是社会化大生产发展的必然趋势。

每一种革命性技术的爆发看似是偶然的,其实是必然的。因为只有符合产业发展需要、社会发展需要,可以增加社会价值总量的新技术构想、新技术才会被挑选出来,投入资源进行支持,而那些不符合时代需求、不能增加社会价值总量的新技术很快就会被放弃。例如,最初互联网是为了避免战争对区域通信节点的破坏而被发明出来的,此后其被发现了在人类信息沟通与协作上的巨大潜力,首先被用于教育和科研领域的沟通与协作,共享巨型计算机的运算能力。经过数十年的持续投入研发,在1991年终于出现了万维网(World Wide Web,WWW),开始了人类社会沟通与协同的革命进程。每一项革命性技术的突破其实都不是偶然的,都需要以时代需求、前人的大量社会性创新为基础,经历长期的研究与投入,最终才可能成功。

历史看似偶然,但其实是必然中的偶然——从阶段时间看是偶然的,从整体进化看是必然的。人类社会的进化、国家民族的演变、全球经济的运行,其底层规律就是黄金动力三角关联的科技、经济、管理、社会、未来等多个学科,因此将人类整体发展阶段按照内在规律进行分解,基于黄金动力三角、“进化隧道效应”,可以窥探到未来世界的发展规律。

未来学极易沦为虚构故事、科幻小说、通俗小说,因此未来学体系的重要结论将通过公理、定理等推导得出,以明确理论间的逻辑关系,以此构建未来学体系。

“进化隧道效应”的逻辑基础是黄金动力三角,创新是底层驱动力。根据黄金动力三角,作者设立了6条公理,如下所述。

第一公理(生命进化公理):人类进化以实现生命丰盛、永恒为最终目标。

第二公理(价值增长公理):价值增长是科技、生产方式进化的驱动力。

第三公理(生产科技公理):生产科技会在原基础上再次进化。

第四公理(能源科技公理):生产科技进化会推动能源科技匹配进化,以支撑生产科技再次进化。

第五公理(生产方式公理):生产科技进化会推动生产方式匹配进化,以支撑生产科技再次进化。

第六公理(社会进化公理):生产方式进化会推动社会关系、社会制度匹配进化。

未来学的所有定理都会依据这6条公理推演得出,以建立逻辑严密的未来学体系,从而与以前的虚构故事型“未来学”相区隔。

第一定理(四次革命定理):人类进化会经历农业革命、工业革命、互联网革命、机器革命,最终实现生命的丰盛、永恒。

证明:根据第一公理,人类要以实现生命丰盛、永恒为最终目标,因此人类社会的进化试验虽然是随机的,但进化的最终方向并不是漫无目的的,由此可以推导3次互联网革命及未来各阶段革命的目标。

人类社会从数万年前的狩猎采集部落开始,通过农业革命、工业革命、互联网革命、机器革命,来分别实现人类的食物丰盛、物质丰盛、精神丰盛、生命丰盛4个阶段目标。①农业革命:人类通过驯化小麦、水稻、土豆、玉米等农作物实现了食物丰盛,食物丰盛提供了最基础的生命保障,有了生命保障才能拥有更丰富的物质生活。②工业革命:人类通过集中式的大规模工业生产实现了物质丰盛,但这种物质丰盛仍然是规模化的简单生产,无论是设计、生产还是供应链,都无法充分满足人类复杂的个性化需求,此时人类仍被约束在标准化、规模化的机器工业大生产中,无法实现精神自由。③互联网革命:人类通过激活智力资源,利用个性化的设计、个性化的分布式生产满足完全的个性化需求,丰富的个性化物质生活会带来精神自由。④机器革命:人类在物质丰富、精神自由的基础上,充分认知与实践了众生(生命)平等,最终利用无机生命体拥抱多样化的生命形态,走向深空,实现完整的生命丰盛,这是生命进化的必然。

这个进化过程既是人性的觉醒,也是生命的觉醒。达尔文的进化论揭示了生物进化规律:生物体通过遗传、变异和自然选择,实现从低级到高级,从简单到复杂,生物种类从少到多的进化。其主要特征是物竞天择、适者生存,通过适应环境变化实现生物体的进化。黄金动力三角揭示的是生命进化规律:生命种族通过生产科技、能源科技、生产方式、社会关系、社会制度的进化,实现从低级到高级,从野蛮到文明,生命自由从少到多的进化。其主要特征是协同创新、迭代创新,通过社会性创新不断扩大生命自由空间。若没有食物自由,就不会有物质自由;若没有物质自由,就不会有精神自由;若没有精神自由,就不会有生命自由。每一个阶段都是下一个阶段的必由之路,每一阶段革命都是借助生产科技、能源科技和生产方式的协同创新、迭代创新,整合要素,不断突破自然界的时间、空间等先天约束,从而实现生命种族进化的跃升。宇宙中的生命种族通常要经过这4个阶段,否则即使经过数十亿年的进化,最终也会走向灭绝。在地球这颗蔚蓝色的星球上,最美丽的风景其实不是多彩多姿的平原、山川、江湖、海洋,而是波澜壮阔、璀璨夺目的生命进化历程。

人类社会发展的终点其实是明确的,但在通往终点的道路上有无数个分叉点,在这些分叉点中有一些是关键分叉点。人类只有踏入正确的分叉点,才能进入下一个阶段,否则只能在错误的分叉点中一直徘徊,直到找到正确的分叉点。例如,人类只有通过文艺复兴解放思想,才能爆发工业革命,没有找到思想解放这个正确的分叉点,就无法踏入通往工业革命的这条大道。所以对人类总体而言,未来并不存在无数可能,只存在一条由数个关键分叉点组成的大道和与无数分叉点相关的弯曲小路。有些弯曲小路的长度数倍于大道,有些弯曲小路拐了一个大弯又绕回到起点甚至会倒退。但这些弯曲小路只存在于各阶段革命的内部,而不能跨越各阶段革命,人类要想跨越各阶段革命则必须踏入正确的关键分叉点。过去的人类没有未来学的帮助,往往不能一下就找到正确的关键分叉点,所以只能不断进行区域社会随机试验与竞争,通过不同分叉点的尝试,找出正确的关键分叉点。而如今人类有了未来学的帮助,可以先利用生命进化规律找出每个阶段革命的关键分叉点,再利用“进化隧道效应”推导阶段革命内的正确分叉点,从而找出最为高效、便捷的大道,不必再通过不同分叉点进行随机试验,浪费大量社会资源。

生物进化规律和生命进化规律在机制上有一定的相似之处,但有着本质的不同。从进化方向看,目前人们认为生物进化方向是为了生存而适应环境,并没有明确的目标,而生命进化方向存在明确的目标,也就是实现生命自由。从进化机制看,目前的进化论认为生物基因突变是完全随机的,通过自然选择淘汰不适合环境变化的基因突变,从而实现生物进化。而2022年耶鲁大学和哥伦比亚大学通过合作研究发现,有机物在相似环境下会产生同样的进化结果,也就是说生物进化机制存在方向选择的主动性,但以现有人类科研水平还无法了解其具体机制。生命进化过程也存在大量的随机探索,但随着人类对生命进化规律认知的深入,建立起科学、系统的未来学体系,随机探索会逐渐被主动探索所取代。从进化方式看,生物进化是通过淘汰不适合环境的生物实现进化的,其实质是资源争夺。适应环境的生物具有更有效的资源争夺、利用能力,从而淘汰掉不适应环境的生物,获得更大的生存空间。生命进化通过以分工合作为基础的协同创新、迭代创新等社会创新扩大价值空间,实现生命自由,其实质是价值创新。生命种族通过价值创新获得更高的社会效率,其核心在于创新,而非淘汰,竞争存在底线。所以,生命进化规律与生物进化规律存在本质的不同,生命进化规律是建立在生物进化规律基础之上的更高规律,协同创新具有比单独进化更高的进化效率,生物进化的最终目标是实现生命进化。

人类在学会使用火和石器之前,由于无法抵御疾病、灾害和野兽的袭击,生活非常困难,疾病多发,婴儿死亡率高,平均寿命只有15岁。5万年前,全球人口总数还不足100万人。此后,人类在生产科技方面发明了石器、弓箭、长矛等工具,狩猎能力大大增强;在能源科技方面掌握了火,从生食到熟食降低了生病的概率;在生产方式方面也出现了初步分工,从最初男女不分工种,进化到男人负责使用工具协作狩猎,女人负责采摘及日常工作,社会效率获得了大大的提升。到一万年以前,人类的人均寿命延长到20岁,全球人口总数也增长到500万人。虽然人类逐渐走向了全球,但在人类驯化马等牲畜之前不具备长途迁徙能力。在此时期,人类生存的核心要素是猎物众多、物产丰富的领地,部落之间争夺优质领地的战争极为频繁与残酷,大部分狩猎采集部落之间会反复不断地发生冲突,但战争规模一般就是数千人。此时还处于公有制时代,部落的生产能力并不高,对劳动力并没有产生大量需求,所以俘虏往往会被杀掉,甚至沦为食物。人们为了减轻生存负担,还会抛弃部落里的老、弱、病、残。

人类首先在生产科技上取得了突破。约在公元前一万年,今天土耳其境内的原始部落驯化了单粒麦,在8000年前通过杂交培育出小麦,又逐渐驯化成功水稻、土豆、玉米等农作物,并逐步发展出刀耕火种、耒耜耕作、铁犁牛耕、土地连作制、多熟农作制、水利灌溉等生产技术。在能源科技上,人类约在8000年前驯化了牛、在5500年前驯化了马,最初只是为了得到肉食,后来是为了提高土地的耕作效率;2500年前出现了牛耕技术,在牛耕技术基础上又发展出马耕技术。牛耕适用于水田,马耕适用于旱田。除了使用畜力耕作,在1900年前古代中国还利用流水冲击水轮,利用水轮的动能完成磨粉、碾谷、灌溉、排涝等工作。公元8世纪,在中亚地区出现了第一台风车磨坊,其利用风力带动石磨碾磨谷物。在组织方式上,随着农作物被驯化,以及生产科技和能源科技的发展,粮食产量开始大幅增加,人口也随之快速增长。此时期的核心要素是优质的耕种土地,人类开始聚合成群,以获得更强的社会竞争力,以及获取更好、更多的耕种土地。民族、城邦与国家开始产生,财富的增加促使了私有制的出现。由于土地需要大量劳动力进行劳作,因此奴隶开始出现。通过战争获取的俘虏不再被随意杀死,而是成为部落、国家贵族的奴隶,被集中、统一管理进行土地耕作。随着社会的进步,统治者发现没有人身自由、经济自由的奴隶的生产效率不高,为了获得更多的物质财富,以缴纳一定数量的农作物和劳役为条件,统治者将人身自由、经济自由还给奴隶,使奴隶变为生产效率更高的农民,农民获得了经济产权。同时,统治者将土地分给农民,集中、统一的奴隶生产方式转变为独立、分散的小农生产方式,大部分人类从原始部落时期的猎人、采摘者转变为农奴、农民。

在生产方式变革的基础上,凝聚、维系、发展社会的基本关系也从原始部落时期的血缘关系、联盟关系,进化为熟人社会的道德、礼治与宗教。从道德产生微观社会的信用与人情,从礼治产生整体社会的等级与秩序,从宗教产生精神信仰的引导与约束,社会制度从部落制逐渐进化为奴隶制、分封制、帝国制。奴隶主通过生产资料私有化与驯化获得奴隶的忠诚,国王通过土地封建(分邦建国,即分封制)获得贵族的忠诚,皇帝通过流官任免获得官员的忠诚,宗教通过“灵魂救赎”获得信徒的信仰。东方社会通过流官任免加礼治,中东社会通过政教合一,西欧社会通过封建制度和教权,来维系整个人类社会的稳定。在此时期,人类在马的帮助下实现了万里远征,成吉思汗大军在第一次西征时,用两年时间行进了约10700千米,速不台率两万骑兵花费3年又行进了约4300千米,总长达到约15000千米,完成农业革命时期人类最长的行军。但大多数人仍终身被困于百里之地,与土地高度绑定。由于农业、医学技术获得了初步的发展,人类的死亡率降低,到了公元1700年,人类的平均寿命延长到35岁,总数量达到了6亿人。由于人数增多,优质的耕种土地变得相对稀缺,战争规模与烈度大幅上升,出现了数万人、数十万人的大会战。

黑格尔用主奴关系来论证自我意识的产生。他认为人类只有摆脱了主奴关系,拥有自由意志的自我意识的相互承认,才能获得真正的平等与自由,这是人类历史进化的必然。只有当奴隶变为人身自由的农民,脱离了人身、经济的依附关系,拥有了私有产权,才能获得自由意志,而自由意志是充分激发个人潜力的前提条件,充分激发每个人潜力的生产方式会使整个社会获得更高的效率。但黑格尔对这种关系变化本源的认知并不正确。黑格尔认为是劳动带来奴隶自我意识的觉醒,从而实现主奴关系的变化,但实际是社会性创新活动与社会价值推动奴隶自我意识的觉醒。从下往上看,奴隶的社会性创新推动了自我意识的觉醒。从上往下看,人类社会为了获得更大的社会价值,统治者就必须解放自由意志,构建更有序、更高效的社会关系,这种关系变化有利于社会的大多数阶层,在变化的时间点也有利于统治者自身。所以,一般社会变革既需要自下而上的个体推动力,也需要自上而下的社会制度力。为了扩大整个社会的价值总量,统治者需要赋予奴隶人身权、财产权,由此带来奴隶自我意识的彻底觉醒,最终推动奴隶社会走向灭亡。综上所述,变革一般都是自上而下的,而非自下而上的。关系变化来自人类的整体价值增长,而非个体劳动,劳动并不必然带来自我意识的觉醒。为了扩大社会价值总量,统治者需要赋予个体人身权、财产权,只有人身权、财产权才会带来自我意识的觉醒!

整个人类历史的进化过程正是不断解放自由意志的过程。中国农业革命时期经济制度以井田制为基础,逐渐进化到均田制、两税法、一条鞭法、摊丁入亩。从中可以看出,不断减轻生产者的负担,使其获得更多的自由,可以激发其活力、提高生产效率。但在旧的社会制度、社会关系(帝国制与礼治)的制约下,这种自我进化非常缓慢,不断经历轮回,而不同区域社会的竞争加速了进化过程,实现了从农业革命到工业革命的跃升。所以,价值才是推动人类社会进步、个体自我意识觉醒的关键,而价值来源于黄金动力三角区域的不断扩大。

由于农业革命时期西欧社会的土地封建加教权对社会创新的制约,要弱于东方社会的流官任免加礼治和中东社会的政教合一,因此人类工业革命首先在西欧社会爆发。人类首先在生产科技上取得突破,1765年珍妮纺织机在农业革命时期传统纺织机的基础上获得技术突破,此后各种纺织机械开始出现;第一次工业革命爆发,随后钢铁、生物、信息等科技发明相继诞生,带来第二次、第三次工业革命。在能源科技上,人类为了获得纺织机械所需的可靠生产动力,首先发明了水力纺织机,然后发明了改良蒸汽机、内燃机、发电机等,能源科技的创新使生产科技得以快速普及。在生产方式上,为了适应生产科技和能源科技,人类社会产生了立足于商品交换的大规模生产方式。生产科技、能源科技和生产方式的协同创新,推动了人类社会生产力的飞跃,带来了社会价值的极大增长。此时期的核心要素已经不再是优质的耕种土地,而是支撑大规模生产的各种资源。有了资本才能投资建设大规模的工厂,资本是首要核心要素,有了能源、矿产才能保证大规模工厂的持续运行,因此工业革命初期围绕各种资源爆发了各种战争,战争的规模与烈度进一步上升,如两次世界大战时出现了数百万人的大会战。但随着工业革命的推进,人们发现遵守商品交换规则带来的价值远大于冒险发动战争带来的价值,因此在工业革命后期,人类战争逐渐减少,全球化商业贸易大幅兴起。

在生产方式变革的基础上,社会关系、社会制度也发生了巨大变化。随着人类离开世代传承的农村土地,进入大量陌生人聚集的城市,从熟人社会的道德中产生了陌生人社会的法治,从家族与村落的信用、人情进化为人人平等、契约精神,社会制度从王国、帝国进化为现代法治国家,君权神授也进化为公民权利让渡。随着大规模生产的兴起,首先,汽车、火车、飞机等运输工具相继被发明出来,人类的足迹得以遍布全球。其次,现代医学的建立大大延长了人类的寿命,仅青霉素等抗生素的发明就让人类的平均寿命延长了近10年。在20世纪中期,人类的平均寿命达到了60岁;1950年,全球人口总数达到了25亿人。最后,大规模的工业生产使大批农民从农村转移到城市,轰轰烈烈的城市化进程开始了,持续上百年的城市化进程逐渐改变了人类生活。

黄金动力三角是人类社会进化的密码,人类社会已经发生的农业革命、工业革命遵循了黄金动力三角规律,未来的互联网革命、机器革命也将在黄金动力三角的作用下循序发生。

人类首先在生产科技上取得突破,互联网脱胎于工业革命中的信息革命,在1991年进入人类社会生活,其后,智能工厂、3D打印机(3D打印是一种增材制造技术)、机器人、元宇宙生产等生产科技将相继得到普及。在能源科技上,与分布式互联网相匹配的分布式能源、可再生能源、核聚变等发明也将相续普及。在生产方式上,将从商品交换的大规模生产方式转变为智力迭代的全球分布式平台生产方式,在商品交换的基础上,将在全球范围内通过智力接力实现生产技术、能源技术的不断快速迭代升级,通过全球分布式平台生产方式实现完全个性化生产,提高效率、降低能耗。在此时期,核心要素从资本等资源转换为更接近创新驱动力的智力资源;建立在大规模生产方式上的城市化进程,也将因为全球分布式平台生产方式逆转,人类将摆脱工作、教育、医疗等刚性束缚,自由地选择居住地,各类资源围绕人类生活质量的提高将获得更充分、更均衡的利用。

在生产方式变革的基础上,社会关系、社会制度也将发生巨大变化。在社会关系上,随着互联网的快速发展,从工业革命时期法治的陌生人社会,最终将逐步进化到互联网革命时期的全球社会——全球同在一个地球村,具有同样的基础价值理念、行为准则与沟通方式。在社会制度上,随着全球各国进化为现代法治国家,全球共识逐渐形成,战争终将灭绝,全球经济将高度耦合,大约在第二次互联网革命的中晚期,国家将消亡,取而代之的是全球统一(联合)政府、统一法律、统一税制。随着全球统一(联合)政府的成立,其除了将对互联网战略突破口进行引导、对基础设施进行必要投资、对市场失灵区域进行必要修复,还将大幅减少对市场其余区域的干预,世界经济将不会再有周而复始的“繁荣—危机—萧条—复苏”经济周期,而是进入一种长期稳定的增长状态。到了第三次互联网革命时期,全人类可能有10%~30%的人口从事知识型产业,可能有10%~20%的人口从事传统制造业、建筑业,可能有40%~60%的人口从事服务业、农业,全球互联网平台将深入渗透到人类的工作、生活中。

科学家根据端粒和细胞的分裂周期测算,人类的极限寿命为120岁左右。随着生命科学细胞修复、再生技术的突破,人类的平均寿命将在互联网革命时期接近生理极限。2021年全球人口总数已达到79亿人,未来人口数量还会继续增长,但将会受到地球资源的限制。随着可回收火箭、可循环使用宇宙飞船等航天技术的发展,航天成本降低,在全球统一(联合)政府的支持下,宇航探索将加速,人类的足迹将遍布太阳系,月球和火星将成为人类最初的两个太空基地。

尤瓦尔·诺亚·赫拉利在《人类简史》一书中认为人类之所以能站上地球食物链达成的顶端,最重要的因素是人类具有虚构故事的想象力。人类通过对这些虚构的概念达成共识实现了大规模合作,从而创造了辉煌的人类文明。实际上,动物也有虚构故事的想象力。例如,黑猩猩会假装将食物藏在灌木丛中,然后假装食用,甚至还会和其他猩猩分享想象中的食物,看它们是否会吃。虎鲸、狮子、狼等动物都会通过团队配合,围堵猎物进行捕猎。例如,虎鲸们看见海豹躲在浮冰上,就会排成一排,集体往冰面下快速俯冲,动作整齐划一,利用掀起的波浪将海豹从冰面上推下来,这说明虎鲸具有利用波浪将海豹从冰面推倒的想象力,而且是集体虚构的想象力。海豚们甚至可以配合渔民捕鱼,将鱼赶到渔民的撒网范围内。虚构故事的想象力并不为人类所独有,所以虚构故事的想象力并不是人类站上地球食物链顶端的最关键因素。

劳动不能自然而然地将人类与动物分开。在智人出现以前,原始人类主要从事采集、狩猎劳动,与动物们的采集、捕猎并没有本质的区别。使用工具并非人类独有的行为。例如,黑猩猩会利用树枝捅白蚁窝;白兀鹫会利用喙叼起卵石砸破蛋壳;中美洲巴拿马群岛的白面卷尾猴甚至会磨制简单的石器,使用石器砸开坚果,会把药草嚼碎抹在伤口上,还会使用打磨好的石器和木棍对付蛇,用完后还会将这些工具藏起来下次再用,而且懂得根据贡献多少分配食物。使用火也非人类独有的行为。例如,黑鸢会寻找火种,并将火种扔到草丛里引发火灾,当草丛里的动物四处逃窜时,黑鸢就会进行捕猎。因此,在智人之前的直立人虽然会打磨石器、使用火,但还属于动物,而非真正的“人”。而当智人出现后,他们通过大规模的交流与合作,已经具备了生产劳动能力,所以劳动只是“人”的必要而非充分条件。

猴子、大猩猩、狗等哺乳动物都具有一定的认知能力和沟通能力,表现出了自我意识和思考能力,有着丰富的感情和想象力,具有喜、怒、哀、乐等情感,会对同伴的高兴和悲伤共情。大象、虎鲸、海豚等智力最接近人类的哺乳动物甚至还有同理心,会照顾群体中的老、弱、病、幼个体,而最基本的道德准则就是同理心。人与动物的差距,其实并不像人类自己认为的那样巨大,若智人种族消失,可能只需数百万年,地球又会进化出新的“人类”。

人与动物的本质区别在于社会性创新。社会性创新是指为满足族群生存、发展的需求,利用社会群体互动进行的创造性活动。社会性创新包括黄金动力三角中的生产科技、能源科技和生产方式创新,以及以生产方式为基础的社会关系、社会制度创新。社会性创新可以持续迭代进化,人类的绝大多数创新都是社会性创新。例如,相对论是以牛顿力学、光速、广义协方差等理论为基础创立的,爱因斯坦发现了牛顿力学所不能解释的区域,利用了前人创建的广义协方差等数学理论和光速等物理理论,若没有这些理论,爱因斯坦也难以提出相对论;而牛顿力学是以伽利略发现的惯性运动和重力作用下的匀加速运动、开普勒发现的行星运动定律为基础的,若没有伽利略和开普勒的发现,同样不会有牛顿力学。孤立性、单点性创新由于无法进行社会智力接力,无法通过扩散和流传实现持续迭代进化,因此无法真正推动人类社会持续进化。人类今天的成就,实际上是上千亿名智人通过十几万年的社会性创新活动累积的成果。

大象、虎鲸、海豚等动物虽然也有大量复杂的社会性活动,如年幼的虎鲸会跟随母亲十几年,学习不同的团队捕猎技巧和语言,但这些捕猎技巧和语言是虎鲸种群通过大约100万年的时间进化而来的,只是学习与传承。虎鲸种群缺少可以迭代升级的社会性创新,没有大量的社会性创新意味着种群进化的停滞,而进化的停滞意味着无法实现食物链的跃升,无法完成地球生命进化的终极使命,最终将会走向毁灭。在地球上的所有生命种族中,只有人类能通过相互之间的交流,进行大量复杂的社会性创新,从而不断推动种族的进化、发展。

人类进行大量复杂社会性创新的前提是其具有复杂语言能力,即可以将头脑中的灵感、创意、思想与其他人沟通,形成合作,实现与推广创新,实现创新的持续迭代更新,从而涌现大量复杂的社会性创新活动,推动人类社会不断发展。根据英国遗传学专家安东尼·玛纳克(Antong Manak)教授的发现可知,对人类产生复杂语言起决定作用的“FOXP2基因突变”发生在12万年至20万年前。最初智人只能说一些简单的语言,主要的表达方式仍靠肢体动作来完成。随着基因突变,在约12万年前智人能够发出几百种清晰的声音,基本掌握了复杂语言能力,人类有了全新的思考方式和沟通方式,可以进行团队协作与创新。

复杂语言能力是人类脱离动物的关键因素,是从动物进化为“人”的充分必要条件。智人只有获得了复杂语言能力,才可能进行大量复杂的社会性创新,从而使智人逐渐远离动物,成为真正的“人”。在自然界,土拨鼠能发出100多种叫声,其语言能力仅次于人类,大象能发出70多种不同的声音,虎鲸能使用62种不同的声音与彼此进行交流,黑猩猩至少能发出32种规律化的声音,但都无法与人类相比。以汉语为例,人类能发出4200种不同的声音,动物与人在复杂语言能力上存在巨大鸿沟。大象、虎鲸、海豚等动物由于缺乏复杂语言能力,交流能力受限,难以进行大量复杂的社会性创新,社会性创新极为缓慢或停滞。

从直立人下树到智人获得复杂语言能力之前,人类在300多万年的时间里仅仅学会了打磨简陋的石器、保存和使用火种等简单技能,社会性创新极为缓慢。随着人类掌握了复杂语言能力,相互之间的协作与创新开始大量增加。约14万年前出现与邻近人群的贸易交易;约11万年前出现骨头工具、远距离投矛器;约10万年前智人强化了群体协作能力,开始捕猎大型动物,同期智人人口迅猛增长;约7万年前智人开始向全球扩张;约3万年前智人掌握了航海技术,发明了船、弓箭、油灯等工具,借助大量复杂的社会性创新活动和集体的力量,战胜了尼安德特人、娑罗人、弗洛里斯人、丹尼索瓦人、鲁道夫人等近亲,占据了地球食物链顶端。尼安德特人实际比智人更为强壮,脑容量也更大。虽然尼安德特人也拥有FOXP2基因,但其可能并未产生关键性的突变,科学家们通过对尼安德特人的骨骼化石进行研究发现,尼安德特人的声带远没有智人“精致”,这意味着其可能没有复杂的语言系统。FOXP2基因突变更像一种偶然,如果尼安德特人率先获得了这种基因突变,那么今天遍布地球的人类就不是智人,而很可能是尼安德特人。

随着智人掌握了复杂语言能力且后续获得了文字能力,其可以将头脑中已存在的思想、故事、概念描述出来,与其他人形成思想碰撞,创新不断迭代累进。这也使每个智人的概念能力、逻辑能力、思考能力、记忆能力、沟通能力获得了革命性的发展,大量复杂的社会性创新活动蓬勃兴起,使智人在团队创新中获得了“社会性”。整个智人种族的能力都在快速提升,获得了更多的资源,进而发展出更大的社会规模。智人规模的扩大、能力的增强、资源的丰富,也使智人的社会组织结构从一层直接管理逐步发展到金字塔型的多层管理,突破了罗宾·邓巴(Robin Dunbar)的“150定律”,出现了部落、国家、帝国。

随着智人社会的发展,公元前3500年左右两河流域的苏美尔人发明了最早的楔形文字,智人开始出现文明。从公元前600年的泰勒斯开始,到公元前400年,古希腊接连出现苏格拉底的道德哲学、柏拉图的理念论、亚里士多德的目的论与形式逻辑、欧几里得的《几何原本》,通过不断的继承与批判,进行持续的社会性创新接力,人类一步一步从懵懂的感性认知升华,打破了经验的牢笼,进入纯粹的理性世界。欧几里得利用5个公设推导出了465个命题,建立起人类史上第一个完整、纯粹的理性演绎体系,展示出了逻辑思维的力量,影响了后世的思维,人类的认知能力获得了极大的提高。古希腊不仅从宗教中分离出哲学、天文学,还在哲学、逻辑学、数学等学科的基础上诞生了科学。在文艺复兴后,科学理论逐渐得到发展和成熟,社会性创新不断加速,最终在欧洲爆发了工业革命。

推动人类社会进化的关键并不是劳动,而是社会性创新。目前,人类社会绝大多数的劳动都是重复性劳动,而非社会性创新。重复性劳动并不能推动3种动力创新,只能维持社会运转。随着黄金动力三角区域的固化、社会进化的停滞、人口数量的不断增长,每个人平均获得的价值越来越少,守成者的不战而胜之道就会获得主导地位,人类社会将无可避免地陷入存量资源竞争的黑暗。生产科技、能源科技和生产方式的进化本质上是创新,这三者代表了人类的整体创新力水平。只有社会性创新才可以不断产生增量价值,扩大黄金动力三角区域,激发社会进步动力,创新者的不战而胜之道才会获得主导地位,推动人类社会超越轮回、走向永恒。所以,真正推动人类社会发展的是创新者,而不是传统意义上的帝王将相。如果社会失去创新,就会陷入周而复始的“重建—停滞—崩溃”存量循环,这也是中国社会自秦以后,到辛亥革命以前,被困于农业革命2000多年的原因。中国在这2000多年里经历了1000多年的乱世,而欧洲也在中世纪的宗教、封建混战中停滞了1000多年。

人类的社会性创新随着时间的推移,交流越来越频繁,创新速度越来越快。在工业革命以前,由于交通工具和沟通工具落后,创新速度相当缓慢。工业革命在英国爆发,并快速扩散到欧洲、美洲大陆等地区,由于轮船、飞机、汽车、电话的发明,生产科技、能源科技、生产方式在原有基础上不断进行接力突破,创新速度明显加快,加速了工业革命的进程。在互联网革命时期,全球创新者借助互联网被连接在一起,通过全球智力资源的汇集,不仅在创新成果上进行协同,而且在创新思路、创新过程上也出现了协同,加强了社会性创新的协同效应,进一步加快了互联网革命的速度。正因为交通工具、沟通工具的进化,加强了人类之间的交流沟通,农业革命、工业革命、互联网革命在创新成果上呈现出不断加速的状态,未来机器革命的创新速度将比互联网革命更快。从个体来看,每个人都被困于自己的认知之中;从人类整体来看,人类的认知随着社会性创新不断扩大,永无止境。

守成者的不战而胜之道代表熵增,创新者的不战而胜之道代表熵减,两者相生相伴。人类社会正是在两种基本规律的支配下,在一个革命周期中波浪式前进,在整个发展周期中阶梯式上升。熵增会扩大黄金动力三角区域的价值总量,熵减则会缩小黄金动力三角区域的价值总量或使其增长停滞,“进化隧道效应”也正是在基本规律支配下呈现出来的产业现象,不断迭代升级的社会性创新推动人类逐渐远离动物,向真正的“人—神—超神”进化。