请想象你未来的一日生活:清晨,手机足足叫了半小时才把你闹醒。但你并不担心手机没电,因为它连充电口都没有。要迟到了,你想到老板的咆哮,咬咬牙,叫了一辆“滴滴飞车”,投入一枚“能量硬币”。飞车以十倍音速冲上亚轨道,半小时就从成都飞抵上海。公司大楼用电磁场悬浮在空中。它没有接入电网,因为用飞车运输电池的效率比电网更高。“叮咚”,你打卡成功,老板没抓你迟到。于是,你愉快地开始摸鱼。手机里新闻报道着索马里发生的“伽马射线暴闪”,疑因海盗在巷战中使用了核步枪。据此,AI助理建议你购入点云科技的股票,该公司研制的“光伞”可以为你构建无限续航的贴身防御系统,用伽马能级的激光蒸发雨滴,也可以拦截十米内的子弹。有了它,你再也不用担心恐怖分子和蚊子了。但你最终还是买了纳米医疗概念股,因为会被杀手盯上的大人物只是少数,而辐射病已经代替龋齿,成为这个时代的常见病……

这是一个不可思议的未来图景,但并非不可能实现。它们有一个共同的“基础”——超高密度储能材料。

人类文明的每一次进步,几乎都源自材料和能源的突破。从木柴、煤炭、石油到核能,每一代能源革新都会催生一轮工业革命。而下一轮的“工业革命”,就很可能来自一种被称为“核同质异能素”的超高密度储能材料。

说起引发工业革命的新能源,我们常常会想到“可控核聚变”。这种人造太阳可以释放氢核内部的能量,让人类获得几乎无限的清洁能源。但事实上,当一个无限供能的聚变电站建立后,输电和储能就成了制约产业发展的“卡脖子”问题。

电动汽车是一个很好的例子。早在1881年,法国工程师古斯塔夫·特鲁夫就发明了首辆使用可充电铅酸电池的电动汽车,比卡尔·本茨发明的燃油车还早九年。但受限于铅酸电池的能量密度低(约30~40Wh/kg)、重量大,续航里程短(通常不足100千米),很快被市场淘汰。直到1980年代锂离子电池出现,电动车才重新回到工程师们的视野。

电动车商业化的能量临界点大约是200Wh/kg(续航里程约400千米)。2000年初期,电池能量密度约为100~150Wh/kg,此时电动汽车的尝试(如通用EV1)大部分胎死腹中。大约2015年前后,三元锂电池(NCM/NCA)突破了临界点,“新能源汽车”(如特斯拉Model S)才成为时代的新宠儿。目前,宁德时代、清陶能源等公司已规划第三代全固态电池(能量密度超500Wh/kg),预计2026—2027年量产,试图彻底解决电动汽车的安全问题和里程焦虑。

由此,一项储能技术的突破,改变了数十亿人的出行方式,带动了数千亿规模的市场,塑造了一个时代的交通图景。

交通是工业的血管,能源是工业的心脏。从蒸汽机车开始,每场工业革命都在能源领域率先突破,以交通奏响号角,再蔓延到军事、农业和第三产业。从这个意义上看,新能源可谓是引爆工业革命的雷管。

然而,无论是铅酸电池还是三元锂电池,它们归根到底都是化学能源。经过几十年的研究,它们的储能密度已经渐渐接近理论极限。但人类的野心是永无止境的:我们想从家里坐上飞车直入太空;我们想在国庆假期内往返火星旅游;我们还想要永远不会没电的手机、永远不用加油的汽车,从空气里直接合成粮食,把淡化的海水浇遍撒哈拉……

如果把化学电池换成核电池,这一切可能发生吗?

不妨看一下各种储能物质的“能量天梯 [1] ”。

很显然,哪怕最普通的核电池,也比最强的固态锂电池“高到不知哪里去了”。而且,核电池是很成熟的技术,在1976年发射的“旅行者”号探测器上就有钚238同位素电池,但它可不能直接装到你的车里——它具有放射性且危险、昂贵。用它做电池等于在身体和车贷两方面的慢性自杀。至于用核裂变、核聚变反应堆当电池,那就更困难了——没人想把一台“托卡马克”装置塞进车里!

核反应太危险,化学电池又不够看。于是,工程师们把目光投向介于“化学反应”和“核反应”之间的过渡区域,找到了一种潜力惊人的超级储能材料——核同质异能素。它的能量密度可达锂电池的50万倍。

核同质异能素是什么?它为什么有如此惊人的能量密度,却不需要核聚变的苛刻条件?这要从它的原理谈起。

顾名思义,核同质异能素是有相同质子和中子数,却有不同能量的核素。它是原子核的“激发态”。

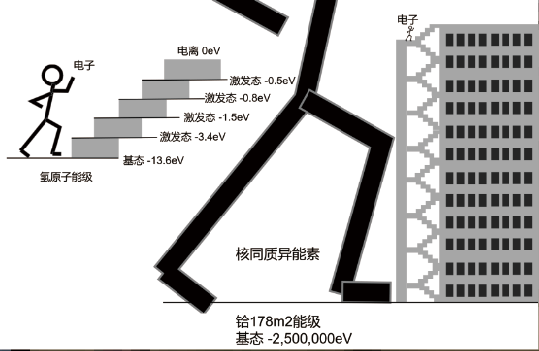

“激发态”在我们的生活中很常见。譬如,火焰的光芒便来自核外电子的“激发”和“退激发”。燃烧发生时,电子从激发态轨道跃迁到基态轨道

,轨道间的能量差转化为光子,这便是火光。几乎所有发生能量变化的化学反应,都涉及了电子的激发和退激发。

,轨道间的能量差转化为光子,这便是火光。几乎所有发生能量变化的化学反应,都涉及了电子的激发和退激发。

其实,原子核也可以被激发,形成“核同质异能素”。它释放的能量可达化学燃烧的1万倍以上。但想可控地利用它,还需要解决两个难题。

图1 核外电子和原子核的激发态和跃迁(示意图)

第一个问题是“寿命”。自1921年奥托·哈恩和莉泽·迈特纳发现核异能素以来,核物理学家已经发现了近2500种原子核激发态 [2] 。但常见的高能激发态寿命都在皮秒(10~12秒)到毫秒量级;部分激发态寿命很长,但能量很低,能量密度甚至不如普通的化学电池。仅有少量核同质异能素的寿命、能量都满足核电池的要求。例如,铪178m2半衰期长达31年,衰变时释放2.5MeV的高能伽马射线。《三体》中人类舰队装备的伽马射线激光炮,炮膛很可能是由这种材料填充的。

第二个问题是“同步”,即让“大量”原子核同时释放能量。1938年,人们就知道铀核裂变会释放能量,但反应仅局限在少量的原子核。直到1942年费米等人利用中子诱发了链式反应,“一整块”铀才有了制成原子弹的可能性。核同质异能素也是类似的:个别原子核的激发相对容易,但大量原子核(1023个以上)的激发是随机和不可控的。这就像一个一边注水、一边随机地漏水的水池。很显然,没人想要一块这样的电池!

固体激光器提供了一种解决问题的思路:1960年,美国科学家梅曼成功让“一整块”红宝石里的原子在一瞬间“同步”地释放能量。这利用了核外电子的“亚稳定激发态”。

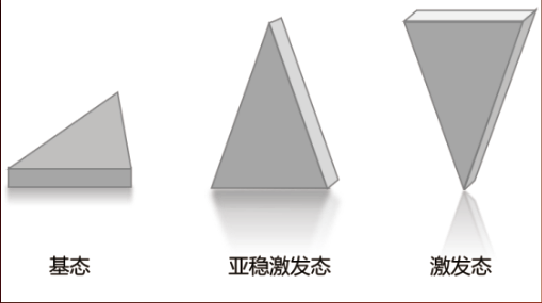

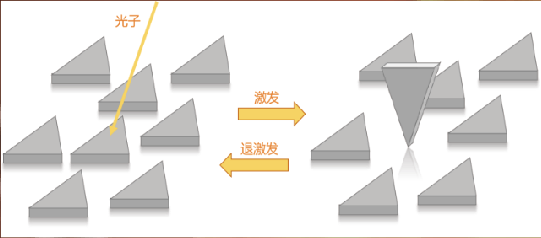

什么是“亚稳定激发态”呢?不妨把原子核视为一个“三角形骨牌”(图2)。“基态”的骨牌平放在地面上,能量最低,也最稳定,任何扰动都无法改变它的姿态;“激发态”的骨牌尖端朝下竖起,能量最高,但也最不稳定,任何扰动都会让它倒下。对于核同质异能素而言,这个“扰动”和“倒下”的时间大多在皮秒到毫秒量级(图3),因为过快而完全不可利用。

图2 不同激发态的稳定性(示意图)

图3 从基态向不稳定激发态的跃迁(示意图)

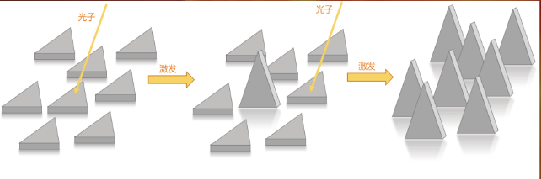

但某些原子核可能具有“亚稳定激发态”——它可以被视为一块尖端朝上竖起的三角形骨牌(图2)。它的能量比不稳定的激发态低,但稳定性更好,小扰动无法撼动,必须足够大的扰动才能把它放倒。因此,当外来能量注入时,原子核将陆续充能到“亚稳定激发态”,不会马上退激发。于是,这样的“亚稳定激发态”原子核越来越多,直到其数量远远超过基态原子核,达到所谓的“布居数反转”状态,“一整块”核同质异能素便完成了充能(图 4)。

图4 从基态向亚稳定激发态的跃迁(示意图)

接下来,就是能量的受控释放了。一些实验表明,使用0.2 MeV的低能X射线轰击铪-178m2有一定概率诱导其退激至基态,释放2.447 MeV的伽马射线,输出能量是输入的100倍 [3] 。据研究者推测,这可能是某种“链式反应”的体现——大量原子核被激发到亚稳态后,形成了“多米诺骨牌”效应(图4)。只要一块被推倒,能量便会“雪崩”式地释放。

如果这个推测成立,那么,一个“美好”的新世界,或一个恐怖的大变局,可能将在短短几十年内轰然降临。

在科幻小说《来自新世界》中,作者贵志佑介设想了一个由“超能力者”组成的未来世界。在那个世界中,每个人类都掌握着名为“咒力”的超能力,可以意念移物、引爆空气、凭空制造器物,甚至改变生物的DNA等。当然,这听起来并不科学,但作者的目标也并不在此。从文学的视角看,“咒力”其实是人类想象力的象征,是人类改造世界能力的“夸张化”体现。夸张之处在于:它具有极高能量,几乎可以改变一切,却无法被防御,让人类难以对抗来自其他个体的恶意。

据此设定,小说展开了严谨而精彩的情节,编织了一千年的反乌托邦未来史。这让人忍不住想象:如果“咒力”的设定来到了现实中,世界将会变成怎样的面貌?

核同质异能素,可能是现实里最接近“咒力”的存在。

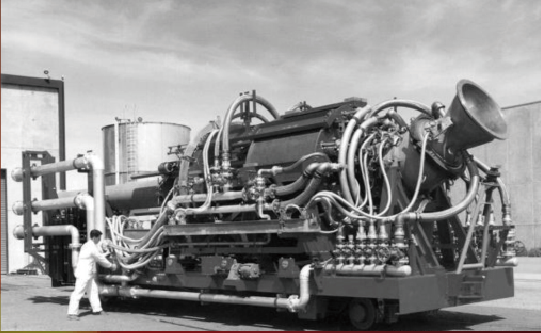

它的好处无须多言:我们的手机将再也不需要充电口,一块电池可以从出厂用到报废;一架从掌心起飞的无人机可以续航3000小时以上,航程足以绕地球4圈;如果室温超导没有突破,用卡车运输电池的输电效率将超过特高压电缆,国家电网将变成物流公司;在航空航天领域,涡轮和超燃冲压发动机将让位于类似“冥王星”导弹的核动力发动机(图5),超过5倍音速的洲际客机将替代远洋货轮,单级入轨空天飞机可以做到普通汽车大小,载重数十万吨的超级火箭将走出图纸,让人类真正跳出地球的引力深井,踏上星辰大海的征途。

图5 “冥王星”导弹的核动力冲压发动机

但在另一方面,它又让一个令人不安的“超人社会”成为可能。

目前,个人能掌握的威力最大的武器是火药枪支。子弹的动能由底火(通常是几克TNT炸药)的化学能转化而来。而9mm口径子弹若填充核同质异能素装药,其爆炸威力相当于500千克TNT,一枪就足以炸毁整栋大楼。

如此,每个人都成了“钢铁侠”,都像《来自新世界》中的新人类一般,掌握着对他人的毁灭大权;同时,因为这种弹药体积极小、伽马射线穿透性极强,独狼式的袭击将极难防御。每个“超人”又随时可能被其他“超人”毁灭!无疑,这是相当糟糕的场景,如同霍布斯所说的“自然状态”,即“所有人对所有人的战争”(甚至还是核战争!)。无论对于个人,还是对于社会,这样的场景都是极其荒诞而惊悚的。

弗雷德里克·波尔的《火星超人》(Man Plus,1976)就描写了成为“超人”后个体人性的异化:为了适应火星的极端环境,宇航员罗杰·托雷威被改造成半机械的“超人”,拥有太阳能皮肤、巨型翅膀、增强感官等。但随之而来的是心理问题和“何以为人”的哲学困境。“人”是社会关系的集合体。当“超人”执掌了凌驾于他人之上的力量后,他赖以锚定自我的社会关系便会纷纷断裂。这一如战争和海难造成的创伤后遗症,最终毁灭的是人性本身。

南希·克雷斯的《西班牙乞丐》(Beggars in Spain,1991)则从社会的角度描写了“超人”造成的普遍危机:通过基因编辑技术诞生的“无眠者”形成“基因贵族”阶层,引发普通人的不满和抗争。如果某些富豪垄断了核同质异能素,或是在核时代生存所必需的抗辐射药,他们就成了手握暴力和生存权的“超人”阶层,加剧社会阶层分化;但反过来讲,普通人也可以获得反抗大公司、大人物的强大力量。一个包裹,或是一架只有蚊蝇大的自杀式无人机,都可能引发“黑天鹅”事件,瞬间颠覆社会阶层的金字塔。

更进一步,当核同质异能素应用于军事,它所颠覆的可能还有全球的战略格局。

自广岛和长崎遭受原子弹轰炸以后,在长达80年的时间里,人类再也没有爆发过“世界大战”级别的全面战争。一个广为流传的观点是:战略核武器“互相确保摧毁”的策略,反而抑制了战争的爆发。洲际核导弹出现后,好战的野心家再也不能稳坐于后方地堡催动着前线的士兵为他卖命。他本人就会成为第一波打击对象,直接承受战争代价;此外,拦截导弹的技术难度远远比制造导弹高,盾永远不如矛更可靠。这让决策者们在发动战争前更谨慎,给人类带来了近半个世纪的如履薄冰的和平。

但核同质异能素的军事化应用,可能彻底终结人类的核威慑。

事实上,单就爆炸威力而言,核武器的破坏力并没有许多人想象的大。哪怕将冷战高峰期全世界所有的核弹

一起引爆,释放的能量不超过400亿吨TNT,甚至不如中等强度台风的能量

一起引爆,释放的能量不超过400亿吨TNT,甚至不如中等强度台风的能量

(600亿吨TNT)。从这个角度看,所谓的“核冬天”是不太可能实现的,它或许只是学者和科幻作家们通过文化力量推动核裁军的成功尝试

[4]

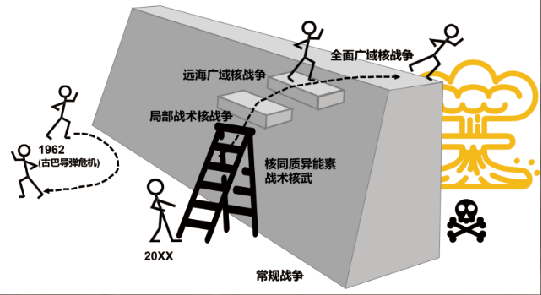

。核威慑更多体现在长期放射性沾染,以及对敌方元首的直接杀伤能力上,远远不足以毁灭人类。但是,这可不是什么好事!一旦人们发现核武的危害过分夸大,一旦某种“干净无痕”的战术核弹研发成功,核威慑的丧钟便敲响了——常规战争与核战争之间不可逾越的高耸“壁垒”,将搭上一个可供攀登的阶梯(图6)。而这个阶梯,便是核同质异能素武器。

(600亿吨TNT)。从这个角度看,所谓的“核冬天”是不太可能实现的,它或许只是学者和科幻作家们通过文化力量推动核裁军的成功尝试

[4]

。核威慑更多体现在长期放射性沾染,以及对敌方元首的直接杀伤能力上,远远不足以毁灭人类。但是,这可不是什么好事!一旦人们发现核武的危害过分夸大,一旦某种“干净无痕”的战术核弹研发成功,核威慑的丧钟便敲响了——常规战争与核战争之间不可逾越的高耸“壁垒”,将搭上一个可供攀登的阶梯(图6)。而这个阶梯,便是核同质异能素武器。

据公开资料,第四代核武器的确朝着“干净”和“小当量”的方向发展,和常规武器的区别也越来越模糊 [5] 。而其中的代表“伽马射线弹”,关键技术便是核同质异能素 [6] 。

图6 核同质异能素武器可能降低核战争的门槛

据公开资料,美国劳伦斯·利弗莫尔国家实验室于1997年预测,50年之后即可实现核同质异能素的能量受控释放

[7]

;此外,2019年8月8日俄罗斯海军测试区发生了一次火箭爆炸事故,事故发生时检测到伽马射线辐射短暂飙升

。据猜测,这可能与核同质异能素有关。

。据猜测,这可能与核同质异能素有关。

如果这些猜测并非危言耸听,在有生之年,我们或许会看到匪夷所思的战争场景:射程几百千米的战术弹道导弹,将被压缩到十几厘米大小,集成几十枚装进单兵外骨骼装甲的背包里;坦克和战斗机的主武器将换为伽马射线炮,激光将织成导弹无法穿透的拦截网;核手雷、核步枪将成为极端组织的最爱,核弹可以藏进袖管,纳米无人机无孔不入,反恐和安保将难如登天。

此外,若核同质异能素仅做电源使用,也会让坦克、军舰和战斗机迈入“全核推进”的时代,武器的航程和速度都会有质的提升——这意味着,原来仅能做战术用途的武器将具有战略潜力。当一架巴掌大的无人机能环球飞行的时候,能威胁敌方元首的,就远远不只洲际核导弹了。

当一切都能成为威慑的时候,也就意味着威慑的崩塌。1945年以来各核大国间危如累卵的战略平衡,将被逐渐打破。“破窗效应”和“温水煮青蛙”般逐渐升级的核武竞赛,可能将人类拖入自毁的深渊。

从科技发展的规律看,只要没有原理和伦理上的不可行性,一种能带来巨大产业利益,甚至引爆“工业革命”的新技术,往往会在很短时间内实现。瓦特蒸汽机是如此,法拉第发电机是如此,核同质异能素亦然。在有生之年,我们很可能会看到核聚变和核同质异能素引发一轮工业革命,彻底改变生活和世界的样貌。

当然,没有人能准确预测未来,科幻作家当然也不行。无论是新能源车、空天飞机和大航天时代的美好未来,还是“超人社会”或“核威慑终结”带来的可怕未来,或许都过于激进,最多算是卡尔·萨根等提出核冬天理论 [8] 那样的“盛世危言”。但有一点是肯定的:当某种危险技术轰然诞生、即将掀翻世界时,往往会有相应的“抑止力”出现,将人类社会这个超复杂动力系统拖到一个新的平衡点。这就像让古代人看到满街行驶着的汽车一般——在他看来,这种人人都可驾驭的高速行驶的钢铁巨兽,比刀剑和甲胄危险了何止百倍。他会因此认为20世纪是个人人私藏甲胄、随时可以起兵的混乱社会。但如我们所见,在绝大部分时候,生活都井然有序,历史的车轮都在滚滚向前。

对待技术革命的危险与机遇,我们将抱着谨慎的乐观。

参考文献:

[1] O. Semyonov. “Pros and cons of relativistic interstellar flight.” Acta Astronautica(2018). Oleg G. Semyonov,State University of New York at Stony Brook.

[2]北京大学 王一平、孟杰 编译自 Philip Walker,Zsolt Podolyák. Physics World,2021,(4):29.

[3] N.C. Zoita,F. Davanloo,C.B. Collins,J.M. Pouvesle,S. Emura,I.I. Popescu,V.I. Kirischuk,N.V. Strilchuk,T. Uruga and Y. Yoda. The use of selected monochromatic X-rays to induce a cascade of gamma transitions from the 31-year nuclear isomer to the 4 second isomeric state of Hf-178. J. Phys. IV France 127(2005)163-168.

[4] Starley L.Thompson and Stephen H. Schneider,1986“Nuclear Winter Reappraised,” Foreign Affairs Vol. 64,No.5.

[5] Gsponer A ,Hurni J P .The physical principles of thermonuclear explosives,inertial confinement fusion,and the quest for fourth generation nuclear weapons[J]. 1997.

[6] David Hambling. Gamma-ray weapons could trigger next arms race[J].New scientist,2003(2408):179.

[7]高晓敏,董海山. 核同质异能素~(178)Hf~(2m)的开发研究进展[J]. 四川兵工学报,2006,(03):13-16.

[8] Sagan,Carl E. and Richard P. Turco. “Nuclear Winter in the Post-Cold War Era.” Journal of Peace Research 30(1993): 369 - 373.