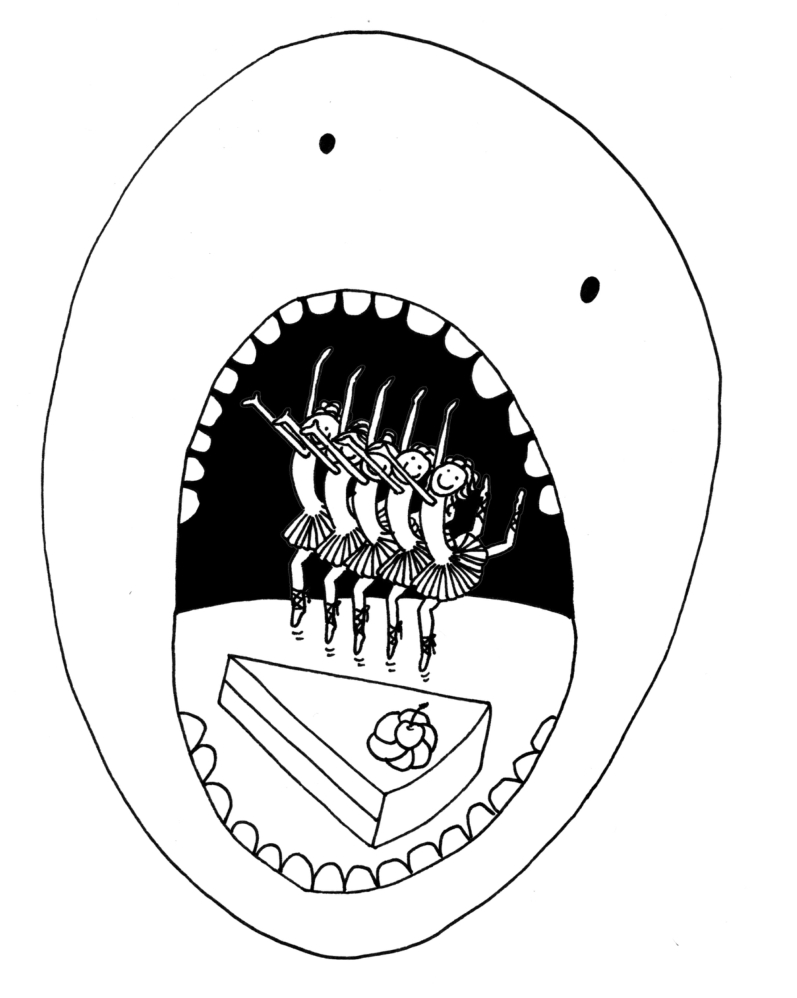

过敏到底是怎么发生的呢?有一种理论认为,主要问题出在小肠的消化环节上。如果在小肠里蛋白质没有被完全分解为氨基酸的话,就会有细小的蛋白质碎片残留下来。一般情况下这也没什么,因为反正它们也没法被吸收和进入血液,但是所谓防不胜防,总是会有意外发生。这个容易被忽视的意外多发点就是淋巴系统,比如蛋白质碎片会夹裹在一滴油脂里混进淋巴系统,然后在那里被免疫细胞逮住。想象一下,免疫细胞巡逻的时候突然发现淋巴液里居然混进来一个本不该出现的花生蛋白,自然会群起而攻之。

如果同一种外来蛋白质,比如花生蛋白,第二次被逮到,这时免疫细胞已经比第一次准备得充分些了,一定会给予它更猛烈的回击。几个回合之后,终于有一天,只要有花生进了嘴巴,得到消息的免疫细胞就会当场掏出它的冲锋枪火力全开。可是这样的结果是使过敏反应越来越严重,比如有的人过敏时脸和舌头都会肿得很可怕。这个理论确实可以解释不少由同时富含油脂和蛋白质的食物引起的过敏反应,比如牛奶、鸡蛋,尤其是花生。但是怎么就没听说谁对培根过敏呢?原因很简单,我们也是肉“做”的,自然比较容易接受同类。

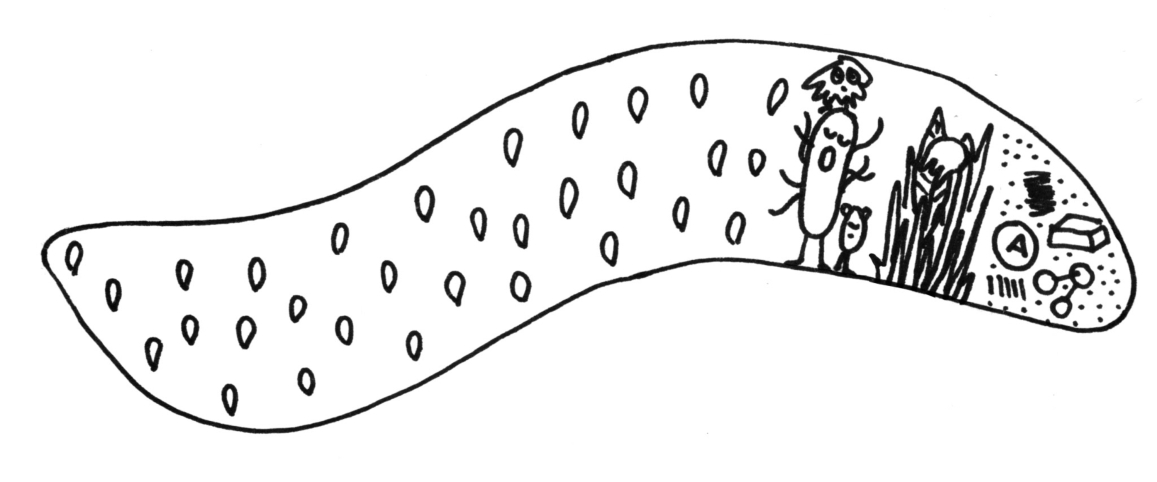

经小肠引发的过敏现象,其根源肯定不只有油脂,比如螃蟹、花粉或者麦胶蛋白这样的过敏原显然不是“油脂炸弹”。同样地,偏爱油腻食物的人也并不一定就比其他人更容易过敏。还有另外一个理论做出了其他解释:小肠壁会突然门禁大开,变得容易渗透,食物残渣于是就趁着这节骨眼溜进了肠道组织和血液中。针对这一理论,科学家研究最多的就是麦胶蛋白过敏。麦胶蛋白是一种源于谷物类粮食(比如麦子)的多个单一蛋白质的混合物,是大麦、小麦、燕麦、黑麦等谷物中最普遍的蛋白质。

谷物类粮食可不是心甘情愿被我们吃掉的。想想看,人家明明是庄稼的种子,而自然界的天性是繁衍后代,我们吃了谷物等于断了庄稼的种。为了解决这个矛盾,它们干脆在自己的种子里下点儿毒,是不是很阴险?事实远没有这么危言耸听,比如被我们吃掉的那些麦粒,对麦子来说还没有威胁到它的子孙繁衍,那就不下那么多毒,好让大家都有条活路。但是,一个植物物种繁衍时遇到危险的可能越高,它种子里的毒素就越多。小麦虽然能产很多麦粒,但是麦粒能播种发芽的时间却很短,所以容不得半点儿差错。小麦里的麦胶蛋白可以有效抑制昆虫体内一种重要的消化酶,假设哪只蚂蚱太调皮,啃了太多的小麦苗,它肯定会因为严重胃积食而停止再吃麦苗。这样一来,小麦的目的就达到了。

在人类的肠道中,有时候还没来得及被分解掉的麦胶蛋白可以在肠道细胞间拱来拱去,使得那里本来紧密排列的细胞变得松散,这样它就可以乘虚而入了。麦胶蛋白这样的不速之客自然是惹恼了免疫系统——每一百个人里就有一个人有遗传性的乳糜泻

,而对麦胶蛋白敏感的人则更多。

,而对麦胶蛋白敏感的人则更多。

患有乳糜泻的人一吃小麦就会引发严重的肠道炎症,不仅肠道绒毛会损伤,肠道神经系统也会被削弱。常见的症状包括肚子痛、腹泻,小朋友会发育不良或者天一冷就脸色惨白。这个病最让人伤脑筋的是很难诊断,它的病症有时很明显,有时候却又几乎看不出来。有的患者症状不明显,可能过了很多年才能发现。这些患者很多都是因为某次肚子疼或者偶尔贫血,到医院做检查时偶然被医生发现的。到目前为止,治疗乳糜泻最好的方法就是放弃面食。

对麦胶蛋白过敏的人,吃面食虽然不会引起严重的肠炎,但是最好也别吃太多。就像之前说过的蚂蚱一样,吃少点儿对它对小麦都好。麦胶蛋白过敏就更难诊断了,很多人都是短期停吃含麦胶蛋白的食物后发现的。你也可以自己试一试,2~3周的时间内放弃食用任何含麦胶蛋白的食物,看看身体有没有什么积极的变化,比如消化问题少些了,没有那么多胀气了,头痛、关节痛减轻些了。有的人甚至觉得比以往更能集中注意力,或者精力旺盛了许多。

科学家们也是最近才越来越关注麦胶蛋白过敏的现象的。目前对该病症的诊断可以总结如下:虽然乳糜泻的诊断显示阴性,但是禁食含麦胶蛋白的食物后患者健康明显得到改善。虽然肠道绒毛并没有发炎或者损伤,但是免疫系统对面食却没多大好感。

服用抗生素、喝酒过多或者压力太大,都可能短期内加剧肠壁的渗透性。如果仅仅在上述情况下才对麦胶蛋白比较敏感的话,那表明你很可能是对麦胶蛋白不耐受,即对麦胶蛋白的消化、吸收不良。一般来说,只要一段时间内停止食用麦胶蛋白就会有所好转。当然,想要最终确诊,还是得去医院做全面的检查,看看血细胞上是不是有某类特定的分子。除了已经广为人知的A、B、AB、O型血,血细胞还有许多其他特征,比如白细胞抗原HLADQ型。如果你不属于DQ2或DQ8型,那么恭喜你,你得乳糜泻的概率近乎为零。

乳糖不耐受可不是过敏现象,虽然它也是由于食物没法完全分解。乳糖是牛奶里的糖分,化学结构上由两个糖分子构成。在小肠里,乳糖会被乳糖酶分解,然后被分解的糖分子就可以被单独吸收了。不同于其他消化酶,乳糖酶不是由肝脏或者胰腺分泌的,而是小肠绒毛自家产的。对正常人来说,乳糖进入小肠,一碰到小肠壁就会被自动水解成单糖,然后被吸收。但是如果小肠停产乳糖酶的话,那结果就是肚子疼、腹泻或者胀气。

和之前说的乳糜泻不同,没有被水解的乳糖不会穿过肠壁进入血液,而是会直接滑入大肠——这下可美了大肠里的“生气”菌。它们可以利用乳糖发酵,产生大量气体,算是作为感谢你喂饱它们的礼物。虽说得了乳糖不耐症很不爽,但是它并不会对人体的消化和吸收有太大影响,跟乳糜泻比起来还是要好太多了。

只有极少部分人在出生时就没法消化乳糖。先天缺乏乳糖酶的婴儿根本没法吃母乳,只要一吃就会发生严重的腹泻。除此之外,每个人都有生产乳糖酶的基因,只是随着年龄的增长,75%的人的这个基因的活性会慢慢失去。原因很简单,我们不再需要母乳或奶瓶了。除了西欧、澳大利亚和美国一带,在其他国家和地区,喝牛奶完全没问题的成年人基本上等同于珍稀动物。

现在我们这里超市的货架上堆满了琳琅满目的零乳糖产品。有统计数据显示,高达1/5的德国公民都有乳糖不耐症,所以不含乳糖的产品也越来越多地出现在超市的货架上。年龄越大,出现乳糖不耐受的概率就越大,这件事可不一定是等到六七十岁才中奖的。如果哪天你发现自己一吃奶制品就肠胃胀气或者轻微腹泻,我只能说,年龄到啦。

不过,你可千万别以为得了乳糖不耐受就不能喝牛奶了!在大多数情况下,肠子里总还是有一些乳糖酶的,只是它们的活性可能只剩下原来的10%~15%那么多。如果你确定自己有乳糖不耐症,那么建议你在家做个实验,看看自己到底还能喝多少牛奶,从多大的量开始会出现问题。一般来说,咖啡里加点儿牛奶或者吃块奶油蛋糕应该还是可以的,找到适合自己的量后,你就可以放心大胆地享受生活了。

在德国,除了乳糖不耐受,果糖不耐受也是高发症之一。1/3的德国人都患有果糖不耐症。有首儿歌倒是描写得很形象:“吃了樱桃喝口水,肚子痛得嗷嗷叫。”只有少数人在娘胎里就完全果糖不耐受,哪怕只是吃了一丁点儿果糖,他们也会出现消化问题。对大多数人来说,只有吃了太多的果糖之后才会出现消化问题。许多人都不知道自己有果糖不耐症,去超市时甚至专门去买添加了果糖的食物,以为它比一般的白砂糖更健康。这样一来,食品制造商备受鼓舞,反而越来越频繁地用纯果糖代替普通白糖来加工甜食。一来二去,现如今我们食用的果糖含量比历史上任何时候都要高。

每天吃一个苹果对大多数果糖不耐受的人来说应该没问题,但如果再加上番茄酱、水果酸奶、果糖加工的罐头……那就真不好说了。现在去超市,全世界各地的水果应有尽有,即使在冬天也能吃上热带的菠萝、荷兰暖棚的新鲜草莓,还有摩洛哥的无花果干。除此之外,人们还会特意栽培富含果糖的果蔬,比如圣女果。人类历经上万年形成的饮食结构在这不到一百年的时间里发生了翻天覆地的变化。也许现在我们所谓的各种食物不耐症,只是我们的身体对这种突如其来变化的正常反应,毕竟几百万年的饮食习惯在短时间内改变可不是什么容易的事。

与麦胶蛋白过敏及乳糖不耐症相比,果糖不耐症产生的原因又不相同。先天性的果糖不耐症是因为果糖被运到细胞里后,由于缺乏某种酶而不能被正常代谢掉,不能被代谢的果糖在细胞里越积越多,最后阻碍了细胞里的正常工作运转。后天的果糖不耐症的原因就比较复杂了,最有可能的原因是果糖在肠道里无法被正常吸收,比如肠壁里运输果糖的载体蛋白(葡萄糖转运蛋白5,GLUT5)减少,只要稍微摄入少量果糖,比如一个梨子,葡萄糖转运蛋白就超载了。不能被吸收的果糖就一路向下抵达大肠,和乳糖不耐症一样,全都便宜了大肠菌群。

最近也有一些学者提出了质疑的声音,因为对正常人来说,也或多或少会有果糖没吸收完全就直接进入大肠的情况(尤其是摄入了太多果糖的时候),也没见谁因为这个而肚子疼。他们觉得,引起果糖不耐症的真正原因可能是肠道里面的菌群成分不好。假设你吃了个梨子,没被吸收掉的果糖进入大肠正好滋养了那些坏的细菌,你自然会感到很不舒服。如果这时候你再吃两个水果罐头,吃包薯条蘸蘸番茄酱,或者再吃个水果酸奶,只会雪上加霜,助长坏细菌队伍的壮大。

此外,果糖不耐症还会影响我们的情绪。糖分可以促进很多营养物质从肠道里进入血液,比如果糖和色氨酸(氨基酸的一种)就是一对难兄难弟。如果果糖没法被正常吸收,肠道中的果糖浓度太高,色氨酸的吸收也会严重受到干扰,而色氨酸又是合成神经递质血清素所必需的原料。血清素就是大名鼎鼎的“幸福荷尔蒙”,体内缺乏血清素的话就可能导致抑郁。因此,如果患有果糖不耐症却长期得不到诊断,并发抑郁的可能性也会很高。医学界也是在不久前才发现这种关联的,并且刚刚将它运用到日常诊断中。

这里很自然地又引申出另一个问题,要是没有果糖不耐症的话,吃太多果糖也会导致情绪低落吗?对超过一半的人来说,每天50克果糖是个临界值(相当于5个梨子或者8根香蕉或者6个苹果),超过50克,葡萄糖转运蛋白就超负荷了,其结果很可能会招致一系列健康问题,比如腹泻、肚子痛、胀气,长此以往可能会使人有抑郁倾向。美国当今的人均果糖摄入量高达每天80克,而相较之下,我们父母那辈吃的果糖大多来自蜂蜜、水果和少量加工食物,平均每天摄取的果糖仅有16~24克。

不幸的是,血清素不仅能带来好心情,还能提供饱腹感。也就是说,果糖不耐受患者很可能一边肚子疼,一边还食欲旺盛地忍不住贪吃。在这里给所有立志减肥,坚决只吃沙拉的同志一个友情提示:超市或快餐店里卖的很多沙拉调料中(当然不只沙拉调料,别的调料也一样)都含有高果糖浆。这个高果糖浆已经被证实会抑制瘦蛋白(人体内一种能释放出饱腹信号、抑制食欲的激素样物质)的正常工作,而且有没有果糖不耐症的人都会中招。所以,一份同等热量的沙拉,用自制的橄榄油黑醋汁或者酸奶代替含有高果糖浆的沙拉酱,会更加耐饿。

与其他所有行业一样,食品制造业也处于一个瞬息万变的时代。新的创造发明给生活带来便利的同时,有时也会有负面的影响。在过去,腌制工艺的出现让肉制品的保质期大大延长,因食用腐坏的肉类引起的食物中毒事件大大减少,这在当时算是食品加工史向前迈出的一大步了。

几百年来,这种工艺代代相传,大量的亚硝酸盐被用来腌制保存肉类或香肠制品。经过亚硝酸盐处理过的肉制品都有红亮亮的颜色,这就是为什么火腿、香肠即使煮熟了也不会呈现出和新鲜熟肉一样的棕灰色。到了1980年,曾经功不可没的亚硝酸盐却因为对健康的潜在危害而被严格监管起来:法律规定,每千克香肠不得使用超过100毫克的亚硝酸盐。规定一出,罹患胃癌的人显著减少。所以,及时纠正传统工艺和习惯看样子真的很有必要。现如今,精明的肉食加工厂都已经改用以维生素C为主、少量亚硝酸盐为辅的方法来加工肉食,这样可以储存得又久又安全。

或许对于食用小麦、牛奶以及果糖,我们也有必要转变下陈旧的观念了。这些虽然都是餐桌上必不可少的食物,可是究竟吃多少才最合适呢?想想我们的祖先都是靠打猎和采摘野果为食,每年摄入的植物能多达500种,而如今我们的食谱绝大部分来源于17种常见的农作物。面对如此巨大的反差,我们的肠胃系统能一下全部适应才怪呢。

在贯彻健康饮食的理念方面,我周围的人基本可以分成两大类:一类人格外关注自身的健康状况,在日常饮食上格外小心;而另一类人则快被前一类人烦死了,这个不能吃奶制品,那个不能吃面食,请朋友吃饭都不知道还能吃啥。这两类人的立场我都能理解。不少人自打从医生那儿得知他们患了某种食物不耐症后,会突然变得极其小心,滴奶不沾,面食要杜绝,水果也不吃了,仿佛这些平日的美食都突然被人下了毒似的。但事实上,这些人中的绝大多数所患的都不是遗传性的不耐症,没有必要这样反应过度。一口奶油、一块面包或者一个苹果,身体也许还是能接受的,小心翼翼的同时也别忘了最大限度地享受生活。

相反,对平时完全不注意饮食的人来说,一定要留心身体发给你的信号。有时候有什么吃什么并不一定是个好习惯。比如一日三餐都是面食,加工食品里无处不在的果糖,或者过了婴儿哺乳期后还保持喝牛奶的习惯,你喜欢,可是你的身体真的也喜欢吗?如果你会经常性地肚子疼,或者隔三岔五就闹肚子,或者总是觉得疲惫不堪,那这些就是身体对你提出的抗议了!即使医生没有诊断出你有乳糜泻或是果糖不耐症,但你还是可以自己在家观察一下,看看远离这些食物有没有让你变得好一些。如果有的话,那就坚持忌口吧,自己的身体只有自己最清楚。

另外,服用抗生素、压力过大或者胃肠道感染也有可能让身体在一段时间内对某一样食物比较敏感。一般来说,只要压力解除、身体恢复健康后,敏感的肠道也会慢慢恢复平静。这时候你可以考虑重新开始尝试吃一下该食物,不过要记得慢慢来,量力而行。

亲爱的各位,现在是时候来跟你们谈谈人生的大事了。请系紧裤腰带,调整下眼镜的位置,喝完最后一口茶,我们现在就要启程去探险寻宝了!在寻宝过程中还请保持好安全距离,不要擅自离队。

成分

许多人以为,便便的成分就是我们吃下去的东西,这种说法有待纠正。

便便的3/4都是水分。我们每天差不多要这样排出去100毫升的水分。在肠道的消化过程中,大约有9升水会参与其中,但是8.9升水又会被回收回去,所以最后留在马桶里的“纪念物”绝对是效率的最大值。留在“纪念物”里的水分是经过精心测量的:便便既不能太软也不能太硬,要刚好能舒适地排出体外。

除去水分,固体部分有1/3是细菌,它们都是从肠道菌群里光荣退役的。

还有1/3的固体是无法消化的植物纤维。我们吃的食物中蔬菜和水果越多,排出来的便便就越多。所以,每天的便便量都会有差别,基本上是100~200克,但有时也可以达到500克呢。

最后1/3的固体是个杂牌军,基本上都是身体内的垃圾,比如残留的药物、体内的色素或者胆固醇等。

颜色

正常的便便都是屎黄色或者屎棕色的。就算我们吃的饭里没有这个颜色的食物,最后拉出来的也还是这个颜色。就像它的好朋友小便也是,总是一个黄色的调调。这个黄色来自身体每天都努力生产的重要产品——血液。身体每秒钟都有240万个血细胞诞生,但同时也有这么多的血细胞作废——血细胞中的红色素先会变成绿色,然后再变成黄色,这个颜色渐变的过程在你撞青了胳膊或者腿的时候就可以观察得到。黄色素的一小部分可以通过小便被排出体外,而大部分则是通过肝脏到达肠道,然后被细菌再加工成棕色。如果便便不是棕黄色的,那你就要引起重视了。这里就来说说不同颜色的便便意味着什么。

浅棕色到黄色: 这种颜色可能是由吉尔伯特综合征(体质性肝功能不良性黄疸)引起的。这些患者体内代谢血细胞的酶只能发挥正常人30%的功效,所以通过肠道排出的血色素也相对较少。全世界有8%的居民患有吉尔伯特综合征,分布范围很广。但这个病本身没什么危害,也不需要特殊治疗,甚至最新的研究发现这个病还能预防动脉硬化。唯一需要注意的是,这个病的患者对乙酰氨基酚比较敏感,最好避免服用。

除了吉尔伯特综合征,另外一个可能的原因是肠道菌群状态不佳,如果它们不能好好工作,黄色素也没法被加工成棕色。服用抗生素或者是腹泻的时候常常可以看见黄色便便的出没。

浅棕色到灰色: 如果从肝脏到肠道的交通被堵塞或者中断(大部分在胆囊之后),血色素也没法被正常运送到肠道,便便自然就没了棕色。交通要道被阻永远都不是什么好事,所以一旦便便出现灰色,一定要及时去看医生。

黑色或红色:

凝固的血液是黑色的,新鲜的血液是红色的。这里的问题可不是出在血色素上,而是整个血细胞都被排出来了!如果是便便里夹着鲜红色,那八成是你得了痔疮,治是要治的,但问题还不算大。不过,如果便便是深红色或者黑色的,请你务必去医院好好检查一下。当然,如果你前一天碰巧吃了红菜头(甜菜)

,那就另当别论了。

,那就另当别论了。

硬度

1997年,布里斯托大便分类法问世了,考虑到便便亿万年的历史,它居然最近才被发明出来。这个分类法把便便分成七大类,不管你拉的是哪种都万变不离其宗。自己便便的样子估计算是隐私里的隐私了,我猜很少有人会愿意公开交流这个信息吧。但是不交流的话,你怎么能知道自己的便便是不是健康正常的呢?也许你的便便属于非主流型,但是由于没见过其他便便,结果你根本就不知道。这时候就显出这个分类法的重要性了。

如果消化系统运转正常的话,便便里的含水量应该是正合适的,那么便便的形状应该不是第3类就是第4类。理论上,其他类型不应该出现或者很少出现,如果你频繁地见到它们的话,最好还是去看看医生吧,看看是不是便秘或者对某种食物过敏。

英国的肯·希顿(Ken Heaton)医生是布里斯托大便分类法的创始人之一,下面就是他提出的七大类别。

第1类:一颗颗硬的球形,像坚果(很难排出)。

第2类:香肠形状,但疙疙瘩瘩、结成一块一块的。

第3类:香肠形状,但表面有裂纹。

第4类:像香肠或蛇一样,光滑且柔软(像牙膏一样)。

第5类:柔软的小块状,边缘分割清晰(容易排出)。

第6类:蓬松的小块状,边缘分裂模糊,糊状大便。

第7类:水状,没有固体的成分,完全是液体。

你的便便属于哪类?从你的便便类型可以推算出你消化的快慢。第1类:你需要差不多100小时来消化食物(没错,就是便秘啦)。第7类:食物在你体内就是穿肠而过,当然这个穿肠的过程再快也需要10小时(标准的腹泻)。

最理想的便便是第4类,水和固体的比例堪称完美。如果你属于第3类或第4类,在恭喜你的同时还请观察一下它们是多快沉入水底的,如果是像石头一样迅速沉下去,说明便便里可能含有太多的营养成分,它们在排出来之前还没有被彻底吸收掉;如果便便漂了一小会儿才慢慢沉下去,说明里面含有气泡,这是肠道菌群在好好工作的表现。当然,如果它们表现过头引起胀气,那就另当别论了。

亲爱的各位,短暂的探险寻宝之旅到这里就告一段落了。现在你可以松开裤腰带,再次调整好眼镜位置,稍事休息。在大肠的出口处我们将结束本书的第一章。下一程我们将开启一个新的篇章:有趣的肠神经。