为脊髓损伤者提供生活重建训练具有怎样的价值?从表面上看,生活重建训练的目标追求是让脊髓损伤者实现生活自理、能够自己掌控生活。那么,掌控生活究竟意味着什么,其价值量是高还是低?如何衡量这一服务的价值,是否值得为此投入专门的人力、资金、资源,是否值得让捐赠人捐赠或者让资助方来购买?从另外一个角度来看,所谓自理不过是许多健全人的生活常态,如何还能产生价值?

价值的梳理和勾勒以“脊髓损伤者是谁”为起点展开,先要了解这一群体的生存现状和面临的多重困境,再进入生活重建训练,探讨为什么要提供这一服务,以及为什么要将生活自理作为一项专门的目标来追求。

脊髓损伤是由各种致病因素(外伤、炎症、肿瘤等)所导致的脊髓的结构破坏及其损害平面以下的脊髓神经功能(运动、感觉、括约肌及自主神经功能)的障碍。

根据首次发布的《中国脊髓损伤者生存质量白皮书(2021版)》,脊髓损伤是一种严重的致残性疾病,受伤后不仅要面对终生瘫痪,还要承受大小便失禁、压疮等数十种并发症。我国的脊髓损伤者中,31-60岁的中青年人占比85.6%,81.6%的患者家庭年收入低于5万元。伤友疾病的复杂性以及终生的康复治疗,给家庭和社会造成了沉重的负担。

根据首次发布的《中国脊髓损伤者生存质量白皮书(2021版)》,脊髓损伤是一种严重的致残性疾病,受伤后不仅要面对终生瘫痪,还要承受大小便失禁、压疮等数十种并发症。我国的脊髓损伤者中,31-60岁的中青年人占比85.6%,81.6%的患者家庭年收入低于5万元。伤友疾病的复杂性以及终生的康复治疗,给家庭和社会造成了沉重的负担。

脊髓损伤者中有的是先天性疾病所致,更多则是因交通事故、极限运动、职业伤害和病变等造成的永久性创伤。脊髓损伤带来重度的肢体残疾,大多数伤友伴随着截瘫甚至高位截瘫,身体的瘫痪以及多项身体机能受损直接导致生活无法自理,“许多伤友连最基本的上下床和大小便问题都难以解决”(创始人A)

,更不用说外出就业、社会交往等各种自如的活动了。

,更不用说外出就业、社会交往等各种自如的活动了。

当身体机能严重受损,最基本的生活都难以掌控和驾驭时,从床铺来到地面、从屋里走到家门口、从家里走到家外等简单的行为变得难于上青天,对于人格和心理的打击是摧毁性的。患者不愿意面对和接纳损伤的事实,更加不接纳损伤后的自己。他们困在家里,在日复一日年复一年的长期卧床的生活模式里,自我封闭、自卑自责、暴躁、抗拒、自我否定等消极状态交替出现,直到彻底丧失希望、放弃自己。下面以几位伤友回忆当时对生活完全失去掌控的情形为例,这几乎是所有伤友都会经历的既漫长又黑暗的阶段。

【困于低谷的情形】

先天性伤友A: 她在一岁时,被诊断患上了神经母细胞瘤,多次手术切除肿瘤后存活了下来,肿瘤将脊髓压迫得很细且使其受损。在2017年参加生活重建训练之前,她的状态就是“天天靠我妈照顾,完全不出家门。家里是老小区,没有电梯,如果要出门全靠我妈背我下去……我对外界的环境一无所知……看见别人家小朋友都出去玩,为什么我被关在家里,那会儿非常想出去,但是又出不去”。长期的压抑导致她经常发脾气甚至摔东西,尽管家人理解她,但由于自己不知道如何发泄和排解,负面情绪越来越重。“那会儿我自己觉得可能有点抑郁,谁跟我说话都不想搭理。别人跟我说话,我都是往地下看或者眼睛瞟向别处。”

后天创伤性伤友B: 2009年,他在大学快毕业时因车祸颈椎受伤,造成了严重的脊髓损伤,从欢蹦乱跳、即将毕业、满怀期待的大学生变成了“巨婴”。“受伤后最初的时候,吃喝拉撒睡,一切都靠家里人照顾,所以真的是巨型婴儿,一分钟都离不开家里人。那会儿状态特别不好,求生不能,求死不得,真的是求死不得,我当时就说,给我‘敌敌畏’都喝不到嘴里去,手都没法拿,持握不了任何东西。”万般难受中,日子还要继续往下走,生活状态已然天翻地覆。“每天望着天花板,每天跟着父母作息。因为要依靠他们我才能活下去,所以就跟着他们的作息时间,7点多就起来了,晚上看完新闻联播就准备洗洗睡了,自己原来的生活全都没了,什么都不能接触。”此前的他是二级游泳运动员,特别喜欢篮球、足球等体育运动,现在的他却失去最基本的生存能力,每天待在家,浑浑噩噩的状态持续了将近六年。

“新起点”创始人: 2004年,她在德国获得硕士学位准备回家的前一天,一场车祸造成了她终生的、永久性的脊髓损伤,双下肢感觉完全丧失。神经痛、大小便失禁、四十多种并发症……在多家医院接受治疗后回到家里,生活无法自理,只能依靠家人的照顾。她将自己封闭在家中四年,当时每一天都在无奈、怨恨和悲痛中度过。“那就是一个长期的封闭期,回归不了社会,那时候很多人跟我讲,你要自立,你要坚强,你一定能好。但是那阵子就会觉得,你想抓住任何人的手,但是抓不住。”

无论是先天性的疾病,还是后天性的创伤,脊髓损伤给伤者造成了无以复加的痛苦,彻底改变了他们生活的方式和形态。唯一的区别是先天的伤友长期处于灰暗之中,生命的光亮微弱;后天的伤友则是突然遭遇重创,原本饱含希望、鲜活的生命被拦腰斩断。

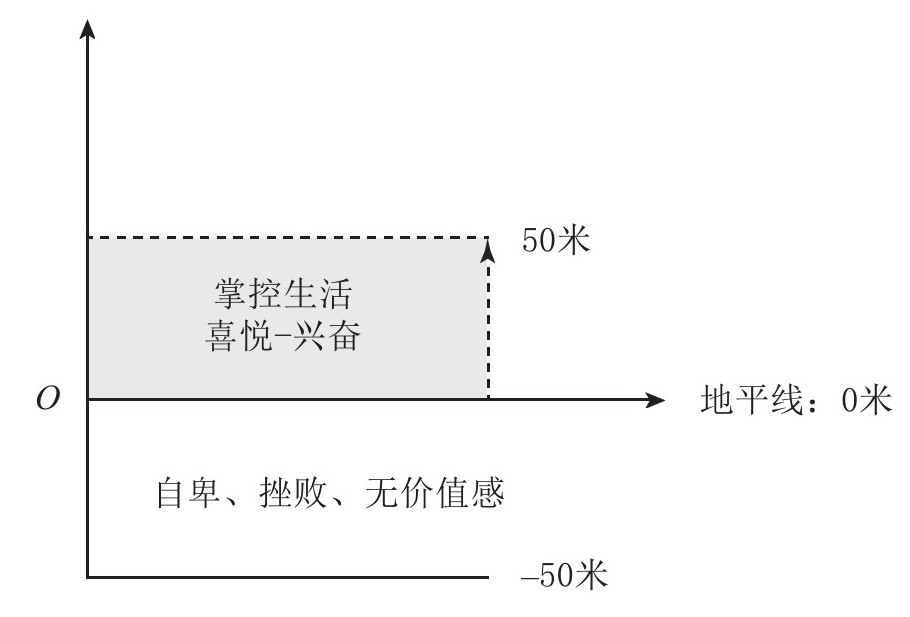

因此,假设在常态下,如常地吃喝拉撒睡这一掌控生活的水平是位于海拔为零米的地平线,那么连基本生活都不能掌控的脊髓损伤者则相当于处于地平线之下五十米甚至更低的位置。 负五十米处的人生境遇是只能躺着或困于家庭内,已经没有更多的选择和可能性,但凡想要对此做出任何的改变,首先必须迈过的坎是从负五十米上升到零米的地平线之上,即至少能够做到生活自理,不再成为别人的负担。 只有越过去站在水平线上,才能自己为自己做主,才能满足对自由的渴望,才能重新构想自己的未来和规划自己的人生。

生活重建训练正是针对这一问题和上述情形而展开的,致力于通过一场集中的训练,帮助伤友们掌握生活自理能力,包括学会“管理”膀胱、排便,学会咳嗽、穿衣服、上下床、轮椅转移、出行等,相当于将其从负五十米的低谷带到零米的位置,回到地平线之上。项目运作的直接效果是,“新起点”组织的每一期生活重建训练,均让绝大多数参训的伤友获得了实实在在的自理能力。以中国残疾人联合会(以下简称“中残联”)肢协项目评监组2016年项目评监的结果为例,94.6%的受访学员认为生活重建训练对生活自理能力的提升“非常有用”或“比较有用”,90.7%的受访学员就项目对个人生活的改善程度选择了“很大改变”和“较大改变”,90.7%的受访学员的个人生活得到了“根本性改善”。

实际运作达成的效果说明生活重建训练已经落地,而不再是理念或者其他悬空式描述,这是进一步分析价值的前提。

实际运作达成的效果说明生活重建训练已经落地,而不再是理念或者其他悬空式描述,这是进一步分析价值的前提。

当伤友们经过生活重建训练,从负五十米的低谷回到地平线之上,他们会有怎样的感受和体验?他们如何看待生活重建训练对于自身的价值和意义?

【享受自理的快乐】

2009年因车祸受伤的伤友B(22岁)直到2016年才完全走出来。尽管后来他很后悔将人生最好的几年荒废在了家里,但他没有办法,因为当时身体的状态很差。“有时躺在床上忘拿手机,对于正常人来说就下床拿一下,但是这对于我是个大工程。上床前一定要把所有用的东西想好,下床的时候要把搁在床脚的东西都拿在手边,不然还要再转上去拿,这些都是大工程。”

第一次重生是心理上的接纳和转变。2010年熬夜看完一场世界杯后,他觉得简直比过年还要高兴。黎明时分听到叽叽喳喳的鸟叫声,他突然意识到不能再这么浑浑噩噩,质问自己:“你真的不行了吗?看球赛这么简单的一件事,至于吗?”从那时起,他下定决心锻炼,完全改变了低迷的状态,每天像上班、上学一样安排时间表,练字、看书、练体能等。身体好一点后,他萌生了更强烈的对康复的渴望。

第二次重生是生活重建,从心理到身体。“在训练营里真的学会了,也逼会了自己好多事。我第一次从上厕所到洗澡用了4个小时,转移过来、转移过去,又滑,各种各样的困难,真的是太痛苦了,很费劲,生活哪儿都是个坎。”生活重建的过程非常艰难,曾经信手拈来的行动都变成了“坎”,他一点一点地练习洗澡、排便、出行等一切自己的事;也在训练中再一次实现了心理上的突破。在关于如何求助陌生人的一节课中,他的任务是在商场求助陌生人、找人合影,这是他受伤后第一次逛商场。原本极不愿意开口求人的大男生鼓起勇气寻求路人的帮助,并得到了善意的反馈,那次以后,“我觉得这个世界还挺美好的,没有很多人敌视你,世界没有想象中那么坏”。

训练营结束后,他已经完全能自理了。虽然动作慢,但都能自己做了,于他而言“这是特别大的改变。当你享受到自理的快乐后,就不想再依靠任何人了,再也不想让谁来管,因为洗澡、排便比较尴尬,出门就不自由。人还是要有自我意识,想干吗就干吗是最幸福的”。随后,他和同学两个人去日本旅行,还写了一本无障碍旅游攻略。从此以后,他越来越能发现生活中细微处的美好。

【每一天都是新的】

先天脊柱裂的伤友C,从出生起就无法像正常人一样行走,从小到大的生活区域限于家里的一张床。“新起点”的访视员最初见到她的时候,她基本不说话,一直低着头。在受伤的漫长岁月里,周围的人都在说她这辈子只能这样了,她也几乎完全否定了自己。2016年被“新起点”带出来参加生活重建训练之后,她第一次学会了从床到轮椅的转移,自己上厕所,去超市和别人交流……她的心慢慢地打开,逐渐认可了自己,后来又激发了做手工的兴趣,并且帮助了很多小伙伴,信心不断增强。

旁人眼中平淡无奇的生活,对她而言如此不同和有趣:“30岁之前,我的状态就是今天过着昨天的生活,明天过着今天的生活,每天的生活都是一模一样的,没有变化也没有希望。参加了重建训练以后,我才觉得生活有了变化,每一天都是新的,每一天都特别期待第二天。”周围人感受到,她对生活充满高度的兴奋和热情,每天遇到的人、发生的事都让她因一点点的变化而备感喜悦。

追踪伤友们的人生历程,或与之深入接触后发现,困于低谷,度过漫长、黑暗的封闭期,而后真正走出来的脊髓损伤者对实现生活自理的感受是极为强烈的,如同一次重生。伤友们的感受程度和外人直观感知到的内容存在着巨大的差异,因而我们不能用自己的理解或者高高在上的视角来审视它的价值。正如著名心理学家、存在主义分析的创立者维克多·E.弗兰克尔在研究中提出的:旁观者可能具有客观性,但这并不意味着他一定能够做出有价值的判断。只有亲身经历过这一切的人才会知道价值所在。

项目团队和伤友们感受到了生活重建训练的意义所在,但也始终被“如何表述和解读生活重建训练的价值”困扰着。在旁观者看来,生活自理似乎只是常态或者基本状况,并没有什么特别之处,很多人试着了解项目时,更关注伤友们参加训练之后是否就业、工资收入多少等,生活自理本身似乎没有什么珍贵的价值。

评估团队尝试运用公益产品的思维来进行分析。伤友们接受服务之后的终点处状态与之前起点处的状态相减,两者之间的差值是产生的价值含量。项目介入之前,起点处的状态是脊髓损伤者困于负五十米的低谷,经过生活重建训练达到的高峰点就是生活自理。我们尝试性地将一份真实存在却又难以清晰描述出来的价值称为差异价值。

差异价值是指同样在零米的地平线上,脊髓损伤者和普通人对此的感觉和体验完全不同:伤友们被困于负五十米,连基本的生活都无法掌控,只能待着,别人能自行上厕所,他们不能;别人能出去买菜、逛街,他们不能;别人能四处旅游,他们不仅不能,而且连存有一份希冀和梦想的机会也失去了……此时他们是极度自卑、无助、充满挫败感、毫无价值感的。从负五十米上升到零米,则意味着重新获得了对基本生活的掌控,一旦开始掌控了,一旦能够自如地下床、自己走出家门、自由地活动……那么他们感觉到的不是零米而是正五十米甚至更高。自卑感的大大消除带来了愉悦的自信感,挫败感的大大消除对应着强烈的掌控感,还有一个有趣的现象是,此前的压抑感越大,回归之后对基本生活的掌控感也越强。与之相比,健全人在日常生活中位于零米时,是处于无趣、无味、无痛苦的状态,通常对此不会有任何感觉,既不会感到挫败也不会自卑,或许常常还会抱怨生活的无聊。从低谷处回归至此的伤友们则完全不是处于“三无”状态,而是十分兴奋、喜悦,他们的生命在世界中突然惊喜地绽放。

图1 生活重建训练的差异价值

因此,脊髓损伤者通过恢复生活自理,重建对生活的掌控之后,从自我否定,感到挫败,从无助到喜悦、兴奋,生发出掌控感,无形中多出了一份我们想象不到的价值,即上图中阴影部分。生活自理训练对于脊髓损伤者群体自身的价值含量,远比我们所能体会到的更为浓厚和珍贵。

伤友们经过系统训练后能够掌控生活,是项目最本原也最厚重的一层价值,以此为内核,项目模式的加工运转还会往上、往下延伸,一同构成生活重建训练的综合价值体系。此外,一部分脊髓损伤者的生活和生命状态反过来影响了原本帮助他们的人,单向递送转变为深度的双向互馈。

在实现基本掌控生活的基础上,一部分伤友开始有更多的追求和目标。

生活自理,为人生的追求创造了一个极其重要、不可或缺的支撑点,让一些以往从不敢想的事情,有了新的希望和可能。

针对这一点,围绕着伤友们真实的需要,“新起点”逐步衍生出综合的服务体系,以供从训练中走出来的伤友们自主选择,帮助其进一步回归社会、更好地融入社会。目前已有的服务内容包括功能性康复、配套辅具、无障碍倡导、就业与创业等。其中,就业与创业板块最核心也最为丰富,包括制作各类手工艺品的文创工作室、无障碍服务设施验收、中国移动外呼接线业务,以及配备为伤友们服务的康复训练员和协调员等。2022年,北京脊髓损伤者“希望之家”组织伤友们参与了冬奥会和冬残奥会的颁奖花束制作,整个团队一共编了630多万针,耗时2万多个小时,制成500束花;参与了冬奥会、冬残奥会4000多个点位的无障碍体验验收工作

,充分展示了脊髓损伤者的能力与风采。

,充分展示了脊髓损伤者的能力与风采。

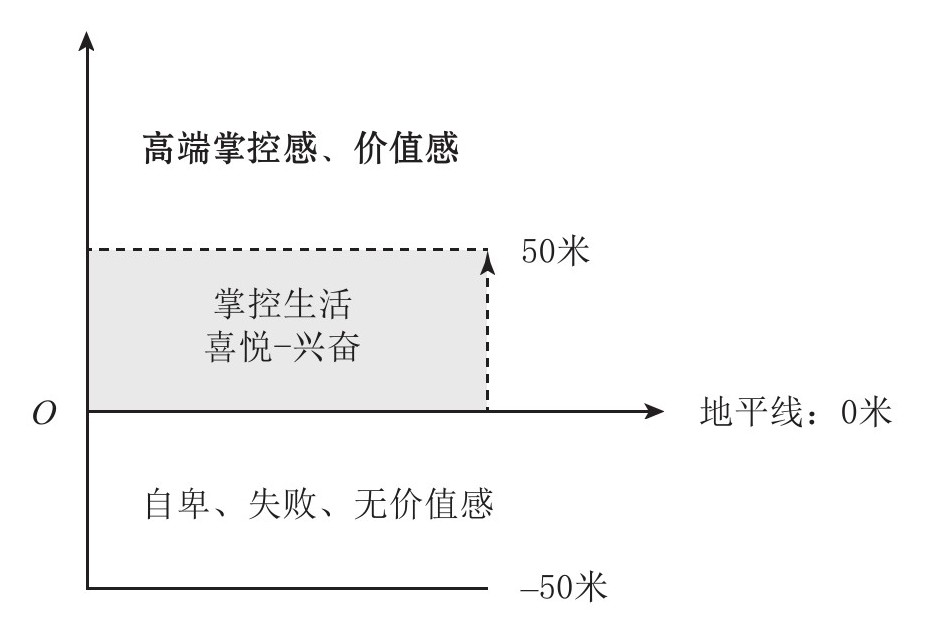

生活自理后,一部分伤友停留于此,另一部分伤友则进入就业或创业的轨道,价值量进一步增加,原因在于他们能行走、外出、移动,掌控住了基本生活,此时已经浮现出一份差异价值。 再在同一路线上沿着基本掌控往前走,就业意味着伤友们不仅能自力更生、获得经济收入,不再是被救助的对象,而且有了切实参与和融入社会的通道,更重要的是其自我掌控的半径和范围进一步扩展,从基本生活进入高端掌控并且能够创造、实现自我价值,因“我是有用的”而生发价值感。 如下图所示,基本掌控是回归零米的地平线,就业对于我们一般人而言可能是10米、20米,而对于投入工作的脊髓损伤者而言则相当于100米、200米。创始人A从实现自理之后,自立自强,又持续帮助更多的伤友,她的感受非常明显,“其实当我坐上轮椅之后,我的目标不再是健全人的那些目标了,我的目标变成我能自己转移、我能自己照顾自己、我能干些什么了等,这些让我的幸福感、幸福价值的指标和别人不一样。但是如果达到一样的时候,我会觉得我更有价值感”(创始人A)。

图2 从掌控生活到就业的价值增加

从掌控生活到就业的价值感

上文中在床上生活了30多年的伤友C,从训练营走出来一段时间后,成了“新起点”的工作人员,常常坐着轮椅穿行于北京大街小巷的胡同,去为其他残疾人培训景泰蓝掐丝珐琅的技艺,她也是为冬奥会编织绒线花的织女之一。此前她没有上过学,对于工作中的培训感到特别兴奋,平时在工作中格外投入和细致,尤其擅长做手工。在做手工的兴趣有了施展的空间,又获得了回报、肯定和欣赏之后,她整个人越来越绽放出光芒。跟她一起工作的同事看到了她明显的变化,“记得一开始跟她接触的时候,觉得她是很安静的一个人,日常工作完成得很好。那会儿在机构做手工,她的闪光点是手很巧,做了手工以后经常约我们一起做美甲、买首饰、喝咖啡,她的生活比原来更加丰富多彩,已经完全回归到正常人的状态,我觉得这是她最大的发展”(工作人员A)。

先天性伤友A完成生活重建训练一段时间后,尝试着就业,摸索自己擅长的方面,她在工作中的体验由基本向高端变化,最终在高端掌控中,实现了自我价值和自豪感:一开始她“刚接触,啥都不会,后来介入,发现自己的作品是能换成金钱的,感觉我的劳动力已经兑现了,而且这些钱可以给我家人减轻一些经济负担或者给母亲买个小礼物”(伤友A);当手工艺技术又提升一层后,她看到别人喜欢并且心甘情愿花钱购买她的作品,这比“一开始别人看你是残疾人,说白了就是可怜你,看看你做的东西就完了,还挺不容易的”(伤友A)更有价值了;再进一步,现在的她觉得“他们不光是看,还会欣赏我们做的东西,好像把我们当成大师一样,眼里有尊敬崇拜的感觉”(伤友A)。

往下延伸,基于生活重建训练中伤友训练伤友、伤友陪伴伤友、伤友服务伤友的同侪方式,以及伤友自助互助的服务原则,在集中式、封闭式的营地里早已走出低谷的康复训练员、协调员和新加入接受艰苦训练的伤友们共同度过了28天或48天的集体生活,朝夕相处,一起回顾伤痛、交流、玩耍、训练、互动,“新起点”特定的训练模式为人和人之间的相处创造了一个巧妙的契机,在“新起点”服务团队的主导下,建构了有温度、朝向同一目标努力的伙伴关系共同体。一方面,伙伴关系共同体的氛围温暖、友好,伤友因痛苦和难言之隐而彼此理解,每一个环节需要付出多少努力和辛苦能够被感知,不会因为做不到而被评判、嘲笑或否定,“伤友之间互相了解,而且伤友跟伤友之间对话时会放下心理戒备。有时候一些情况跟父母说,但他们是健全人,不太理解我说的,如果跟伤友说,他们马上就会反应:‘我懂你,我理解你!’”(伤友A)。另一方面,大家朝向一个非常明确、具体的目标——实现生活自理而共同努力,攻克一项项任务,每做好一个动作都会被认可、被喝彩,出现挫败的时候相互鼓励打气,每一个人都不会被放弃。

因此,在实现基本生活掌控,回到零米水平线的过程中,脊髓损伤者还会在生活重建训练中建构起人和人之间的相遇和交往,在伙伴关系共同体中获得归属感及他人的尊重,封闭许久的自我在出场后得到积极正向的回馈,这也是脊髓损伤者在此前的生活中难以做到的,是生活重建训练产生的一份净增加值。而且,在训练营中建立、收获的伙伴关系还会自然延续到各自的生活之中。

当生活重建训练将伤友们带回到零米的地平线上,进入饱含喜悦、热情、兴奋的生活状态,将极为普通且平常的零米生活过出50米的高价值浓度时,这一状态反过来影响帮助他们的人以及周围与他们深度接触交往的人。因为差异价值的存在与浮现,在同样的生活环境里,一部分伤友能感知到自身的价值,捕捉到更多的精彩;对幸福的感知更加敏锐和细微,明确追求的是扩展生命的宽度而非长度。所以旁观者与之做同事、做伙伴时就会被感染。正如几位调研人员在访谈伤友后,不禁发出感慨:“他们活得很通透,对幸福的敏感程度会比我们更高”,“他们确实能从生活中的一些细节上捕捉到我们看不到的美好或者说希望”。

实质上,他们将我们可能毫无察觉甚至不屑一顾的平凡生活过得如此精彩,生命本身如此富含价值,他们所产生的感染力可能是远远超出预期的。超出预期到一定的程度时,便无须运用任何话语或者说教,就会起到反向教育的作用,其结果是周围的人通过对他们的状态的基础性感知来审视和选择自己的生活,甚至反观自己的问题:面对大量生命价值的丢失或浪费,进而改变自己在生活中的认知和行为方式。

对于为脊髓损伤者提供服务的训练员或志愿者而言,一开始是单向地帮助他们、递送服务,后来逐渐进入“我感到是伤友们在帮助我们、在教育我们”的双向反馈。

一位长期与伤友们一起工作、生活的健全人,在谈到对方的状态,以及自己被感染的情形时忍不住激动落泪。她见证了创始人A在最难的境况下重生。原本她由于受伤,一段时间内很难再见到创始人A,她和丈夫都很担心创始人A以后怎么办。但后来突然间发现“(创始人A)已经不需要我们,她的世界都变了。她帮助了自己又去感染更多人,有大爱了”。被这种经历鼓舞,她换了工作,也来帮助脊髓损伤者。

接触了更多伤友之后,比如从伤友C身上感受到她对日常烦琐工作的极大热情,看到她做手工时闪耀着人性的光芒,和她一起生活工作时充满喜悦;比如看到伤友在培训和团建活动时的努力等。她的视野开阔了,意识到以前的自己很多时候爱钻牛角尖,心理状态发生了很大的变化,“原来的工作经常会遇到各种不愉快,升职、加薪啊,还有和同事之间的一些钩心斗角”(伤友C)。变化来自她渐渐发现原来身边有这么多不容易的人,他们是如此艰难,但又从不放弃,努力地去生活。“每次培训中大家都会讲一些感受、体会,我已经听过很多次了,每次都还继续听,我觉得这对咱们来说是很好的教育机会。”(伤友C)这一影响又反馈到自己的内心和行为之中,现在她和同事们一起工作的时候,看到他们如此努力,如此开心地生活,就会觉得自己要更努力。

又如,伤友B在和朋友一起聚餐时,朋友对伤友B的状态也发出感慨:“好像也不知道究竟是谁的人生活得更精彩一点。”

至此可以看到,从脊髓损伤者“受伤→陷入低谷→实现自理→走出低谷→拥有更多的人生追求”这整个过程来看,现实中所能达到的最高目标是将生命的价值充分地释放出来,这既不是生活的继续,也不是就业、赚钱、康复等功利或功能性的目标。综合前文伤友们的表述,生命价值的释放意味着原来的生活是单调的,现在的生活每一天都是新的,每时每刻都能体验到生活的美好,因珍惜而让生命更灿烂;意味着实现生活自理之后,看似微小、平常、平凡的生活里,每一天的兴奋程度、对生命的感受、过程中的价值捕获等都十分浓厚和珍贵,而我们大多数普通人对于平常的生活只是习惯或者选择麻木、躺平,并不会专门关注和在意,更不会主动萃取生命本身的美好。

最高的境界则是整个人投身在方方面面的环节中,竭尽全力地掌控,充分调用并发展自我的能力和能量感,感受自我在一步步实现掌控过程中的努力、遇到难题时的挫败感以及战胜困难后的喜悦感,让自己全身心投入哪怕是极小的空间里、极小的目标中,体会到自我的存在、获得喜悦、获得尊严感和胜任感。而随着目标一点点增加,掌控外部环境的半径和范围一寸寸扩大,自我的价值感和意义感也在持续增强。

“新起点”所有努力的目标方向就在于此——让更多的伤友能够重新打开自己,最大化地释放生命的价值,“我和我们团队能走到今天,很不容易,包括我们的伤友,我相信他们肯定也在考虑自己生命的价值和意义。这一定是我们最高的追求,这是引领我们持续努力的最大动力”(创始人A)。置于这一格局中,生活重建训练是其中最为关键、不可或缺的一环,其价值是一个综合化的体系:最为厚重的一层是,生活自理的重新实现开始产生差异价值,进入释放生命价值的轨道;其次,从掌控生活到就业,从基本掌控走向高端掌控,从中获得创造感、有所作为的价值感,且自我在伙伴关系共同体中获得理解、认同和归属;再者,持续释放生命价值的高能状态反过来对身边的人起到感染和教育的作用。

当然,在实际运作中,不是所有的伤友经过生活重建训练都达到了释放生命的价值这一最高目标,有一部分伤友仍然徘徊在掌控基本生活的努力中,还有一部分伤友在一步一步增加能力的过程中逐渐地进入该轨道。更为重要的是,全国范围内还有许许多多的伤友没有进入生活重建训练中,一方面是未意识到走出困局的可能性和希望,另一方面则是伤友自身已经显示出这样的需求和愿望,而当地能够满足、提供服务的机会和渠道有限。