展览围绕发生在20世纪70年代末,位于北京电影制片厂(以下简称“北影厂”)职工宿舍大院(新太平胡同11号)西南角的两居室,即池小宁(1955—2007)家里的业余摄影学习班展开。以这个持续了三年左右的、现称为“星期五沙龙”的摄影班作为案例,本展览于2018年9月13日在北京的泰康空间开幕。

作为首个以“星期五沙龙”为个体进行研究的项目,本展览试图展示在“文化大革命”刚结束后,年长一辈知识分子和年轻一代摄影爱好者之间,自我组织、自愿参与的无偿摄影教育与实践。

作为首个以“星期五沙龙”为个体进行研究的项目,本展览试图展示在“文化大革命”刚结束后,年长一辈知识分子和年轻一代摄影爱好者之间,自我组织、自愿参与的无偿摄影教育与实践。

作为展览的主体,“星期五沙龙”成员的实践和活动通过展示一系列文献资料呈现,包括当时的习作、记录郊外采风活动的照片、参考书籍、授课讲义、学员的笔记本与日记、手工制作的相册、当年使用的相机,以及他们制作的放大机和投影仪等。展览也展示了一部于近期拍摄的影片,十四位成员在访谈中叙述他们对往事的回忆。此外,部分习作以拟仿当年内部观摩展的形式展出,以期重现历史记忆中那次内部展览的场景。而关于“星期五沙龙”部分成员于1979年至1981年参与三回“四月影会”展览,出席诗歌杂志的朗诵会,以及于同年参观甚至拍摄了“星星画会”展览及其游行的相关资料,作为“星期五沙龙”实践和活动的背景,展示在改革开放之初,这些民间艺术团体成员个体对各自活动的相互关注。

“星期五沙龙”的集会与20世纪60年代和70年代早期的几个“家沙龙”或许相似,例如“X小组”(活跃于1963年2月至5月),他们曾在郭世英(时任国务院副总理、著名作家郭沫若的二儿子)家中聚会;又如“太阳纵队”(活跃于1962年或1963年至1964年),在张郎郎(著名艺术家、中央工艺美术学院院长张仃的儿子)家中聚会。在“文化大革命”早期最残酷的几年里,“家沙龙”销声匿迹。那时候,甚至最私密的关系和空间也被激烈地政治化。然而,在20世纪70年代初,当社会政治气氛稍微放松时,类似的集会重新出现。例如,1972年前后,“徐浩渊沙龙”“史康成沙龙”和“鲁燕生沙龙”都在北京出现。

近年,艺术评论家高名潞用“公寓艺术”这个词来描述在20世纪90年代涌现的在私人住宅中举行的艺术展览实践,并把此种现象追溯到“文化大革命”期间和之后类似的艺术聚会和活动,如“无名画会”的艺术家杨雨澍家中的艺术活动。

近年,艺术评论家高名潞用“公寓艺术”这个词来描述在20世纪90年代涌现的在私人住宅中举行的艺术展览实践,并把此种现象追溯到“文化大革命”期间和之后类似的艺术聚会和活动,如“无名画会”的艺术家杨雨澍家中的艺术活动。

在池小宁家中的学习班,有别于“家沙龙”或“公寓艺术”,其主要特点是沙龙成员持续地向老一代知识分子,尤其是向摄影评论家、教育家狄源沧先生(1926—2003)学习摄影。家庭学习班这一特殊现象在20世纪70年代中期的出现,与当时具体的社会政治环境息息相关。20世纪70年代早期,尤其是在1973年举行的全国知识青年上山下乡工作会议起草了新规定之后,越来越多的“老三届”(毕业于1966年至1968年间)得以返回城市。与此同时,一些“新五届”(毕业于1969年至1973年间)被派往他们所居住城市附近的农村,而不是偏远地区,有些人还被分配到附近的工厂工作。对于这些“新五届”来说,在周末和假期回到城市就容易得多了。与此同时,一些“五七干校”也开始解散,许多年长一辈知识分子也相继返城。陆续返城的知青以及老一辈知识分子或被分配工作,或要适应新的生活,两代知识分子在调适的过程中,多数在工厂当工人的年轻人求知若渴却无处可学,年长者则苦于无法充分发挥被搁置已久的专业知识。一些年轻人主动到乐意倾囊相授的年长一辈知识分子家中请教,便催生了这种自愿自发的学习小组。

在“文化大革命”期间,北影厂几乎所有的工作人员都被送入“五七干校”。20世纪70年代,“文化大革命”期间及结束初期,北影厂出品的影片寥寥可数。尽管一小部分北影厂职工曾被召回工作岗位,制作了数量有限的几部“样板电影”,但大多数人还都留在“干校”劳动改造,只能在假期回到城市。由于无事可做,这些电影专业人士非常愿意与年轻一代分享他们的知识,一方面是为了保持自身思想的鲜活,另一方面则是为传递他们的专业技能。

“家”的具体位置对于这种学习班的形成至关重要。在20世纪六七十年代的中国,在同一个部门或单位工作的政府干部和机关知识分子,大多数人都被分配居住在由政府出资修建的大院内。这种当时的标准化居住模式使得聚会更加方便。池小宁的家位于北影厂的一个宿舍大院内,其父亲是北影厂著名的美术师池宁,母亲是厂里的文学编辑部干部徐清扬。“星期五沙龙”的早期老师是北影厂的职工,学生主要是北影厂职工子弟。例如,李恬的父亲在制片厂担任电影导演,就住在新街口的另一个北影厂大院,与池家仅几条胡同之隔。

一部分“星期五沙龙”成员是返城知青,如李恬和钟星座,其他大多数都是“新五届”,在1970年左右高中毕业后被派到工厂工作。大多数成员的家庭成分不好,他们的父母曾是被“批斗”的知识分子,有的还是“黑五类”中的“右派”。因此,他们没有政治前途,其他就业途径也不容乐观。他们最好的出路就是习得一些不涉及社会和政治因素的技术技能。因此,他们转而发展早年对摄影产生的兴趣,这也得益于他们作为电影制片人、电影编辑、作家或艺术家的父母,让他们能够早早地接触到照相机。虽然摄影在当时是一种受到高度控制的工具,主要功能是生产以意识形态为导向的影像,但在这一代年轻人的手中,摄影不仅可以是一种自我表达的媒介,也是他们未来可能从事的职业所需要的专业技能。

“文化大革命”时期,很多学校都关闭了,在哪里可以学习摄影呢?20世纪70年代早期,一些文化活动和教育开始恢复。例如,1973年9月,“五七艺术大学”成立。这所学校合并了北京的六所艺术院校,其中之一就是北京电影学院,恢复其旧名“北京电影学校”。保留了原来的教学班底,电影学校摄影系重新招收学生,开设了电影摄影和摄影课程。被选中的学生,当时被称为“工农兵大学生”,是由他们所在的工作单位推荐,前来学习,但最关键的还是取决于家庭背景这一至关重要的评判标准。1973年,只有二十四名学生被录取,其中大部分都有着“红五类”家庭背景。

除了“五七艺术大学”对学生的培训外,为了满足培养官方新闻工作者的需要,在摄影艺术展览办公室推动下,地方单位举办的摄影专修课程提供了更多的学习机会。由于中国摄影学会的关闭,全国摄影艺术展览办公室是“文化大革命”期间短暂存在的全国性摄影组织机构。从1972年开始,石少华领导下的全国摄影艺术展览办公室恢复了从1966年停办的、曾经一年一度的全国摄影艺术展览。

显然,这些官方组织的摄影课程和公共项目仅仅针对一小批专业人士和很少量的“工农兵大学生”。而对于那些有照相机并希望学习更多摄影知识的人,唯一的学习方式就是自我组织。

从1976年下半年开始,在北影厂修配车间工作的池小宁和同事钟星座,经常到厂里的广东籍摄影师陈国铎家中请教摄影。陈受邀成为“星期五沙龙”的第一位老师,约于1977年春开始在池家讲课。通常是每周或隔周择一晚上课,讲授曝光和胶片冲印等基本技术,以及人像摄影的技巧等。

早期学员主要是北影厂职工子弟。短暂授课的其他老师还有北影厂的摄影师李维明和杜煜庄、北京照相机厂的技师郝小石等。

早期学员主要是北影厂职工子弟。短暂授课的其他老师还有北影厂的摄影师李维明和杜煜庄、北京照相机厂的技师郝小石等。

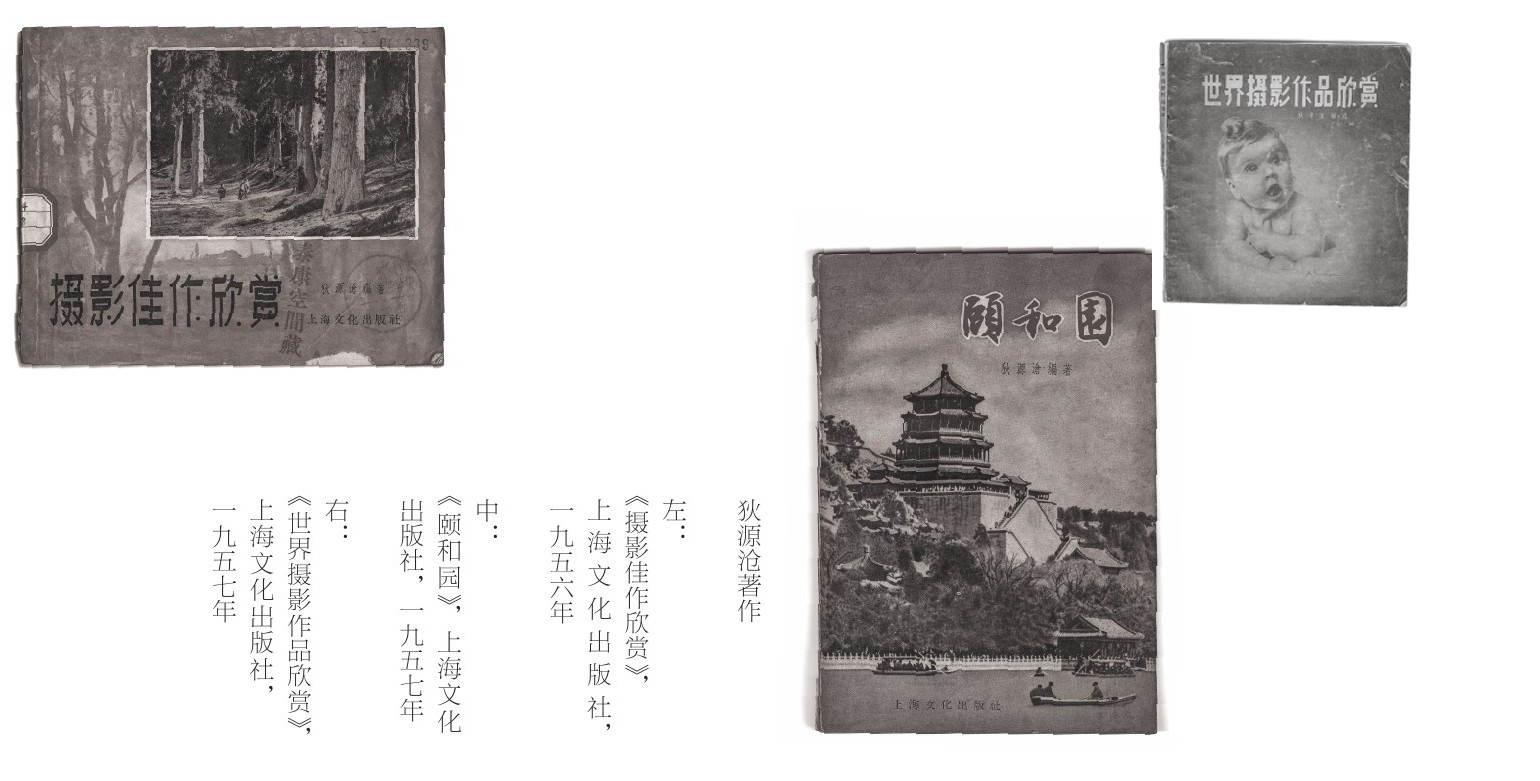

狄源沧于1947年开始摄影,当时他是北京大学历史系学生,后来成为北大学生摄影学会的主要组织者之一。中华人民共和国成立后的几年,狄源沧对摄影的浓厚兴趣以及他的英语语言优势让他成为新中国译介国外摄影的开风气之先者,这些译介内容通过1949年后主要的画报和摄影杂志,如《摄影网》和《民族画报》等发表。1956年,他加入中国摄影学会,并担任学会主要期刊《中国摄影》杂志的编辑委员会成员和执行编辑。1956年至1957年间,“百花齐放、百家争鸣”方针提出后,狄源沧出版了三本书,包括《摄影佳作欣赏》(1956)、《颐和园》(1957),以及《世界摄影作品欣赏》(1957)。然而,“双百”方针很快就被“反右运动”取代。

因出版《世界摄影作品欣赏》一书,狄源沧被指责将中国摄影排除在“世界”之外。他没有将中国摄影纳入《世界摄影作品欣赏》一书中的原因是,前一年出版的《摄影佳作欣赏》已经专门介绍了中国摄影。随着“反右运动”的扩大化,他于1959年被下放到河北劳动,1969年“文化大革命”期间,他又被下放到文化部在天津的“五七干校”。

因出版《世界摄影作品欣赏》一书,狄源沧被指责将中国摄影排除在“世界”之外。他没有将中国摄影纳入《世界摄影作品欣赏》一书中的原因是,前一年出版的《摄影佳作欣赏》已经专门介绍了中国摄影。随着“反右运动”的扩大化,他于1959年被下放到河北劳动,1969年“文化大革命”期间,他又被下放到文化部在天津的“五七干校”。

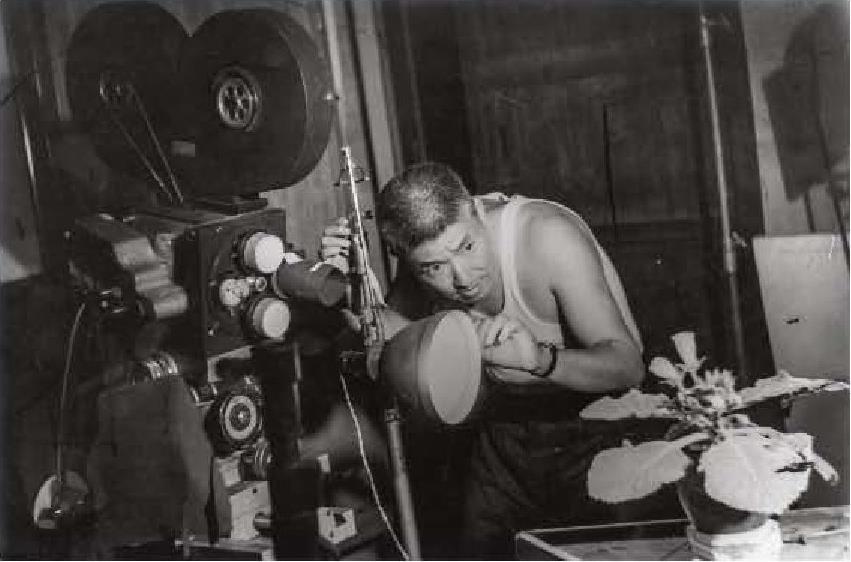

左:狄源沧进行特效摄影的工作照,一九七七年,拍摄者不详

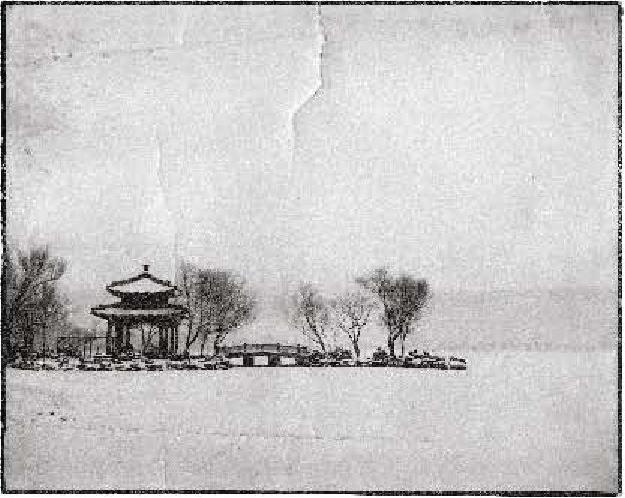

右:狄源沧,《知春亭之冬》,一九五七年,银盐纸基,28cm×35.5cm

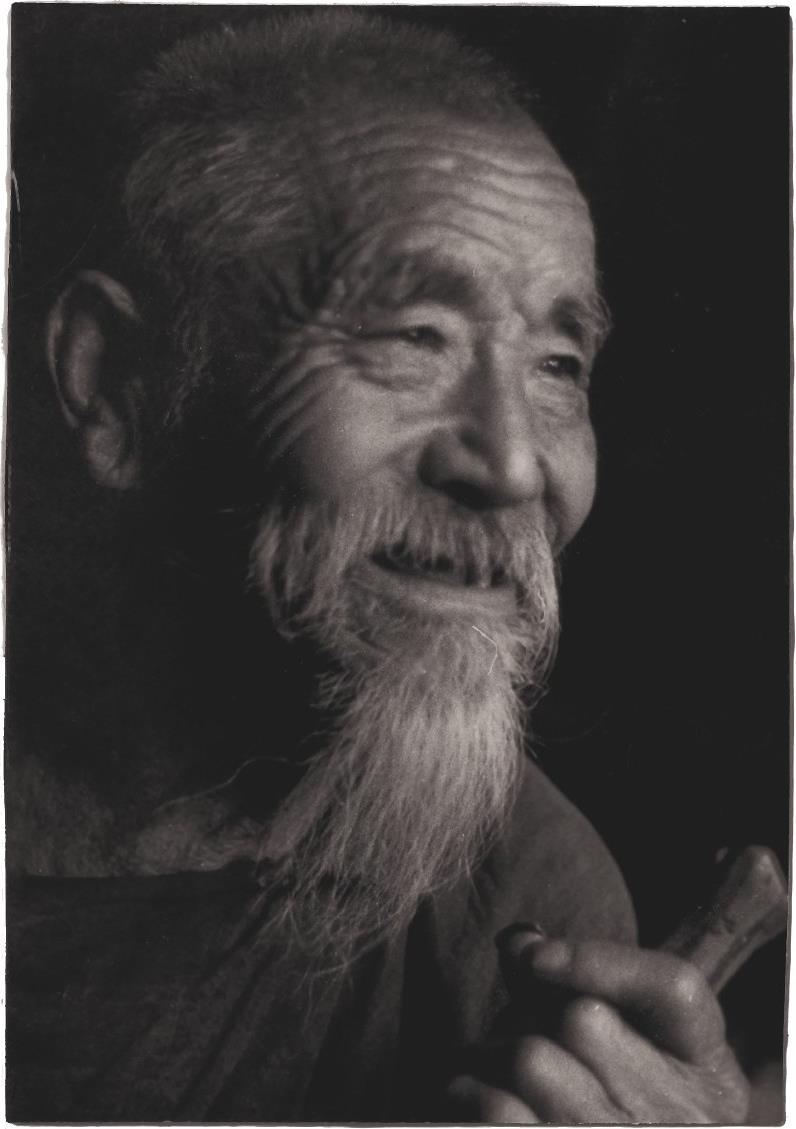

“五七干校”解散后,狄源沧于1975年回到北京,并于1977年开始在北京科学教育电影制片厂(以下简称“科影”)担任特效摄影师。也许这个临时指派的职位并没能让他发挥出自己的专业知识,狄源沧一方面经常拜访朋友并为他们拍肖像照,其中大多数都是著名的被“批斗”的资深艺术家(包括李可染、叶浅予、吴冠中等);

另一方面,他开始不定期地向共事的年轻摄影师传授摄影知识和技术。

另一方面,他开始不定期地向共事的年轻摄影师传授摄影知识和技术。

1977年,通过他们在科影工作的朋友陈忠民的介绍,池小宁和李恬认识了狄源沧。很可能在他们见面后不久,池小宁就邀请了狄源沧前去他家授课。狄源沧有时坐在陈国铎的班上听课,有时在陈国铎忙于照顾自己的孩子时接手授课。

1977年,通过他们在科影工作的朋友陈忠民的介绍,池小宁和李恬认识了狄源沧。很可能在他们见面后不久,池小宁就邀请了狄源沧前去他家授课。狄源沧有时坐在陈国铎的班上听课,有时在陈国铎忙于照顾自己的孩子时接手授课。

1978年陈国铎离开中国内地前往香港,狄源沧便成为这个松散团体的主要导师。狄源沧邀请了更多的年轻摄影爱好者前来听课,并邀请到钱绍武、邵柏林等其他老师教授艺术课程。慢慢地,北影厂宿舍有个摄影班的消息不胫而走,吸引了更多的摄影爱好者,他们通过朋友或老师介绍到池家上课。鼎盛时期,来摄影班上课的年轻摄影爱好者超过四十名。由于家门口堆放了他们太多的自行车,甚至引起了警察的注意。

1978年陈国铎离开中国内地前往香港,狄源沧便成为这个松散团体的主要导师。狄源沧邀请了更多的年轻摄影爱好者前来听课,并邀请到钱绍武、邵柏林等其他老师教授艺术课程。慢慢地,北影厂宿舍有个摄影班的消息不胫而走,吸引了更多的摄影爱好者,他们通过朋友或老师介绍到池家上课。鼎盛时期,来摄影班上课的年轻摄影爱好者超过四十名。由于家门口堆放了他们太多的自行车,甚至引起了警察的注意。

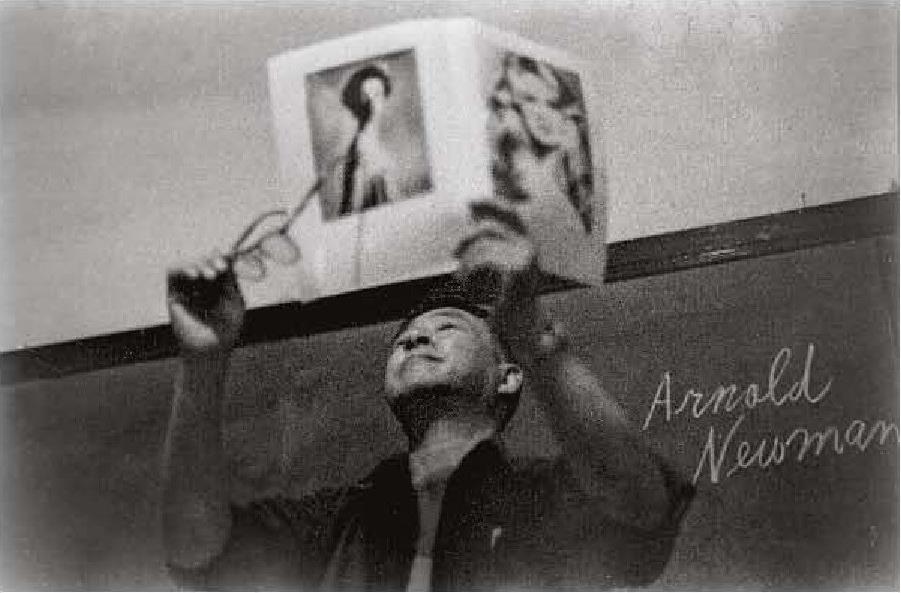

如果说担任一名特效摄影师是大材小用,那么向年轻学生教授摄影则为狄源沧提供了分享知识的空间。授课时,他将摄影置于更广泛的艺术领域之中,与国内外其他艺术门类联系、借鉴,如水墨、音乐和诗歌,从而拓展了学生文化艺术层面上的认知,并向学生展示了摄影作为表现性媒介的可能,而非只是政治宣传的工具。

狄源沧一九七九年六月七日在北京西城文化馆讲课,吕小中摄

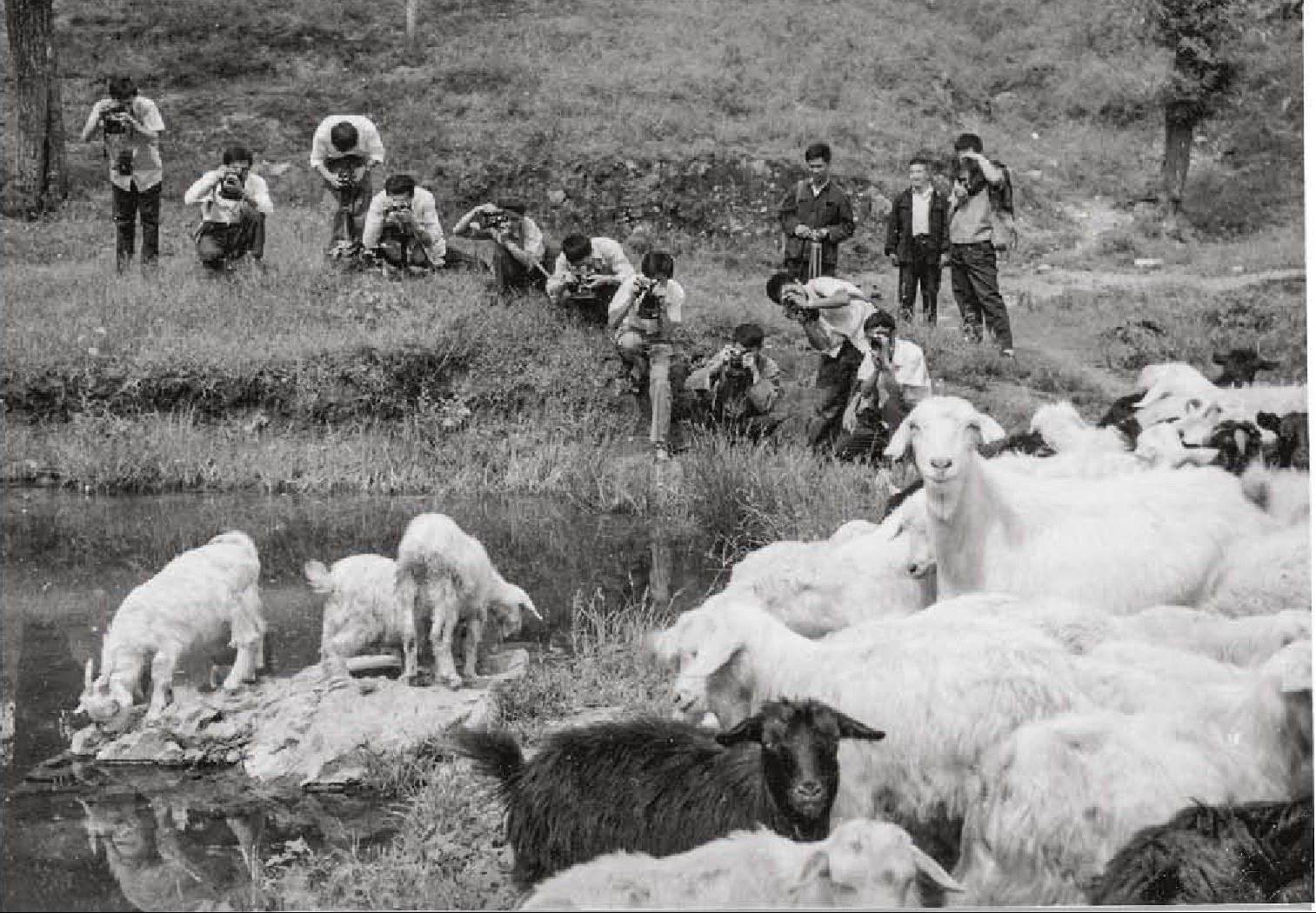

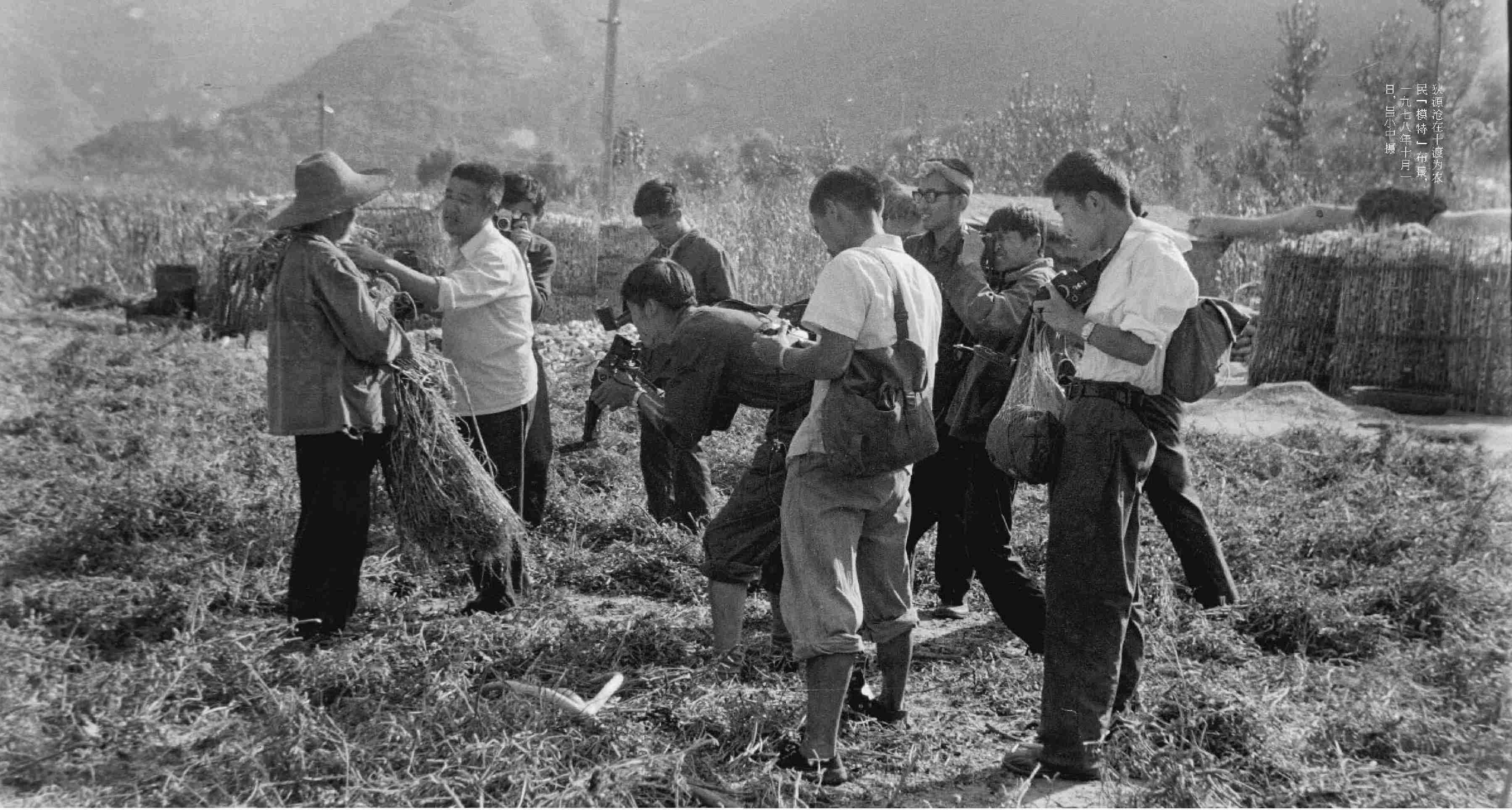

“星期五沙龙”在大觉寺采风,一九七八年九月三日,吕小中摄

除了于星期五晚间在池家授课外,狄源沧和这些摄影爱好者还在周末或假期到北京郊外的山区和村庄(如大觉寺、十渡、顺义东府村和海坨山等)进行摄影采风,练习一些摄影技巧,或者拍摄当地的风景、村民活动或肖像。

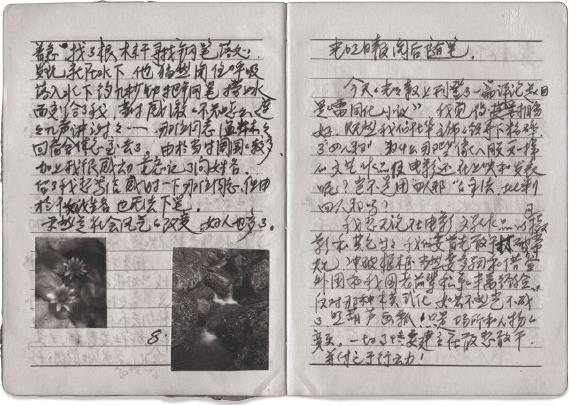

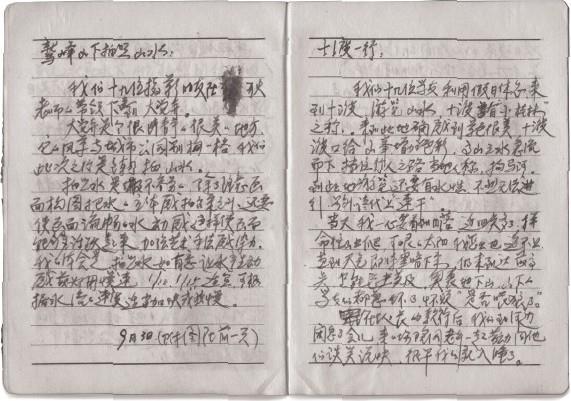

1978年9月3日,狄源沧带了十四位“星期五沙龙”成员去大觉寺采风,练习拍摄山水。从乔仲林的日记和照片,我们可以看到他如何用慢门把水的动感拍出来。

1978年9月3日,狄源沧带了十四位“星期五沙龙”成员去大觉寺采风,练习拍摄山水。从乔仲林的日记和照片,我们可以看到他如何用慢门把水的动感拍出来。

乔仲林慢门拍摄水的习作,以及记录了大觉寺采风的日记,一九七八年

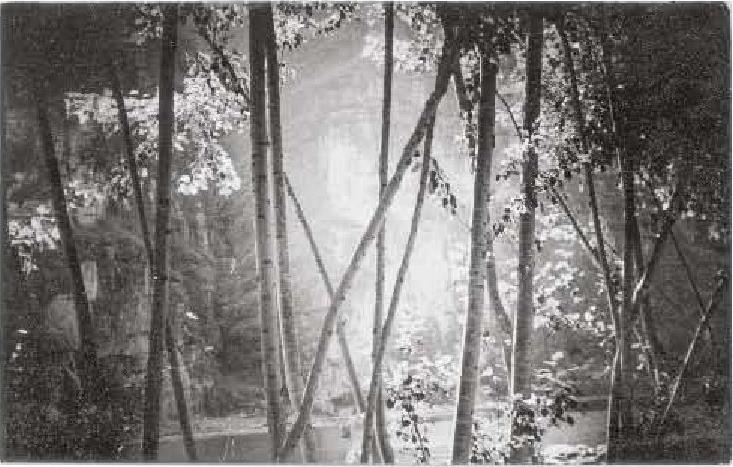

从1978年10月1日国庆假期去十渡采风后吕小中手工制作的相册《十渡风光》中,我们可以看出他们感兴趣的题材,以及他们对这些题材的多样化处理方法。张小丁拍摄的《拒马河》描绘了河流周围山脉的景观,吕小中在《十渡的白杨树》中捕获了白杨树林中折射出的阳光。

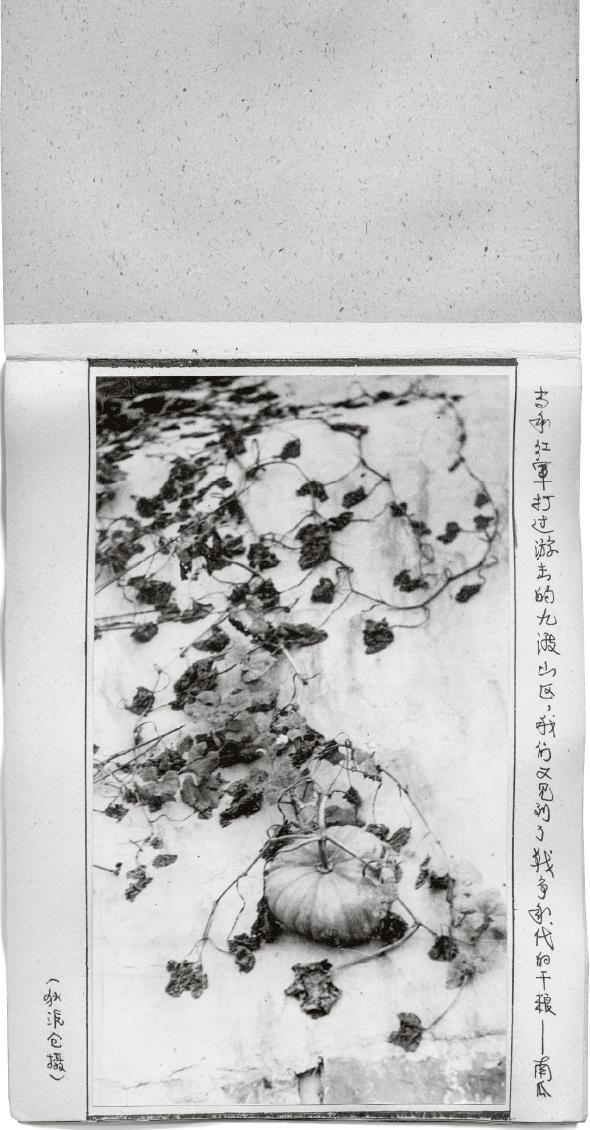

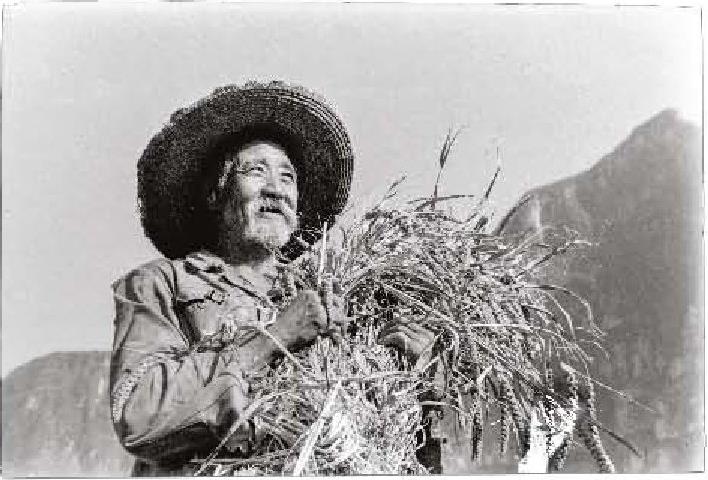

除了这些景观之外,他们的镜头也聚焦静物,例如狄源沧拍摄的《南瓜》。村民是另一个广受欢迎的题材,那充足的自然光为他们在户外环境练习人像摄影提供了机会。狄源沧让一位农民模特站在田野中央,肩膀上扛着一大摞收割的小麦,而学生们把这位农民团团围着,半举着相机准备拍照。在狄源沧拍摄的肖像中,这位农民眯着眼睛望向天空,阳光照射在他那布满皱纹但健康的脸上。他手上的皮肤黝黑而粗糙,紧紧抓住沉重的麦子,这些麦子占满了照片的底部。与标准肖像照不同,狄源沧这张照片选择从略低的45度角仰拍,同样的技巧也运用在薛岸平在给这位农民拍的肖像照中。不同的是,在薛岸平的照片中,这位农民靠在一面被阴影笼罩着的墙上,脸上没有微笑而略显失落,双眼望向虚空。与狄源沧照片中的轻松氛围、明亮色调和远山作为背景相比,薛岸平的照片中的深色调给画面增添了一种冷峻感。

除了这些景观之外,他们的镜头也聚焦静物,例如狄源沧拍摄的《南瓜》。村民是另一个广受欢迎的题材,那充足的自然光为他们在户外环境练习人像摄影提供了机会。狄源沧让一位农民模特站在田野中央,肩膀上扛着一大摞收割的小麦,而学生们把这位农民团团围着,半举着相机准备拍照。在狄源沧拍摄的肖像中,这位农民眯着眼睛望向天空,阳光照射在他那布满皱纹但健康的脸上。他手上的皮肤黝黑而粗糙,紧紧抓住沉重的麦子,这些麦子占满了照片的底部。与标准肖像照不同,狄源沧这张照片选择从略低的45度角仰拍,同样的技巧也运用在薛岸平在给这位农民拍的肖像照中。不同的是,在薛岸平的照片中,这位农民靠在一面被阴影笼罩着的墙上,脸上没有微笑而略显失落,双眼望向虚空。与狄源沧照片中的轻松氛围、明亮色调和远山作为背景相比,薛岸平的照片中的深色调给画面增添了一种冷峻感。

左页右:薛岸平,《十渡采风——老农》,一九七八年十月一日,银盐纸基,20.3cm×13.6cm选自薛岸平的《十渡相册》

左页左:狄源沧,《南瓜》,一九七八年十月一日,银盐纸基,24.6cm×13.8cm选自吕小中的《十渡风光》相册

右页左:狄源沧,《老农民》,一九七八年十月一日,银盐纸基,16.9cm×22.8cm选自吕小中的《十渡风光》相册

右页右:吕小中,《十渡的白杨树》,一九七八年十月一日,银盐纸基,8.9cm×12.7cm选自吕小中的《十渡风光》相册

狄源沧在十渡为农民“模特”布景,一九七八年十月一日,吕小中摄

通过摄影采风相册,我们可以看到星期五沙龙成员所感兴趣的题材。同时,我们也要考虑到在他们摄影的实践限制重重的情况下,正是这些私人空间和自然空间——池小宁的家和北京周围的山区、村庄——为他们发展和实践自我表现性的摄影提供了空间。星期五沙龙的摄影师们,通过各种风格和方法,刻意与当时主流摄影语言保持距离。这也是因为在相对宽松的社会环境中,作为业余爱好者的身份让他们能有新的自由探索的可能。

以下我把他们的摄影实践大略归结为五个类别,即人像、风景、社会现实、静物和实验。

经典用光的人像摄影

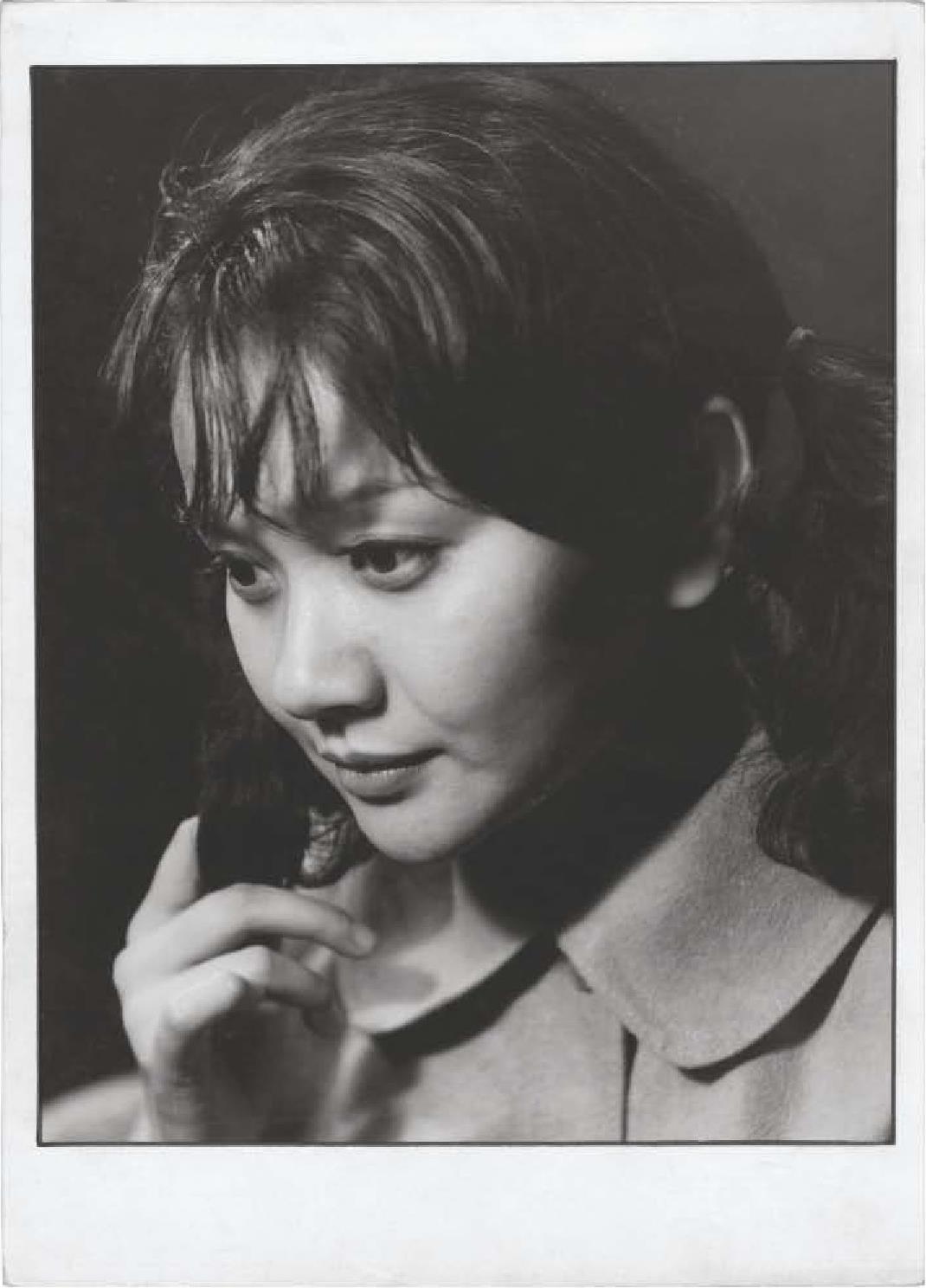

在陈国铎和狄源沧的影响下,这些年轻业余爱好者拍摄的大部分肖像照都倾向于回归经典人像摄影形式,摈弃“文化大革命”时期所倡导的“红光亮”的表现手法。这种经典的人像摄影手法包括使用经典布光方法,根据模特的性格特点使用不同的明暗对比和照明方式。例如,狄源沧的肖像作品大多使用了偏暗的影调来强调模特的个性。在俞根泉的作品中,我们可以看到他在拍摄不同主体时尝试了不同的布光。在1979年的照片《沉思》中,他使用了经典的采光方法——“蝴蝶光”(将主光源设置在镜头光轴上方),在摄影主体的鼻子下方形成蝴蝶形的阴影,营造出愉悦和迷人的感觉。

俞根泉,《沉思》,一九七九年,银盐纸基,30cm×24cm

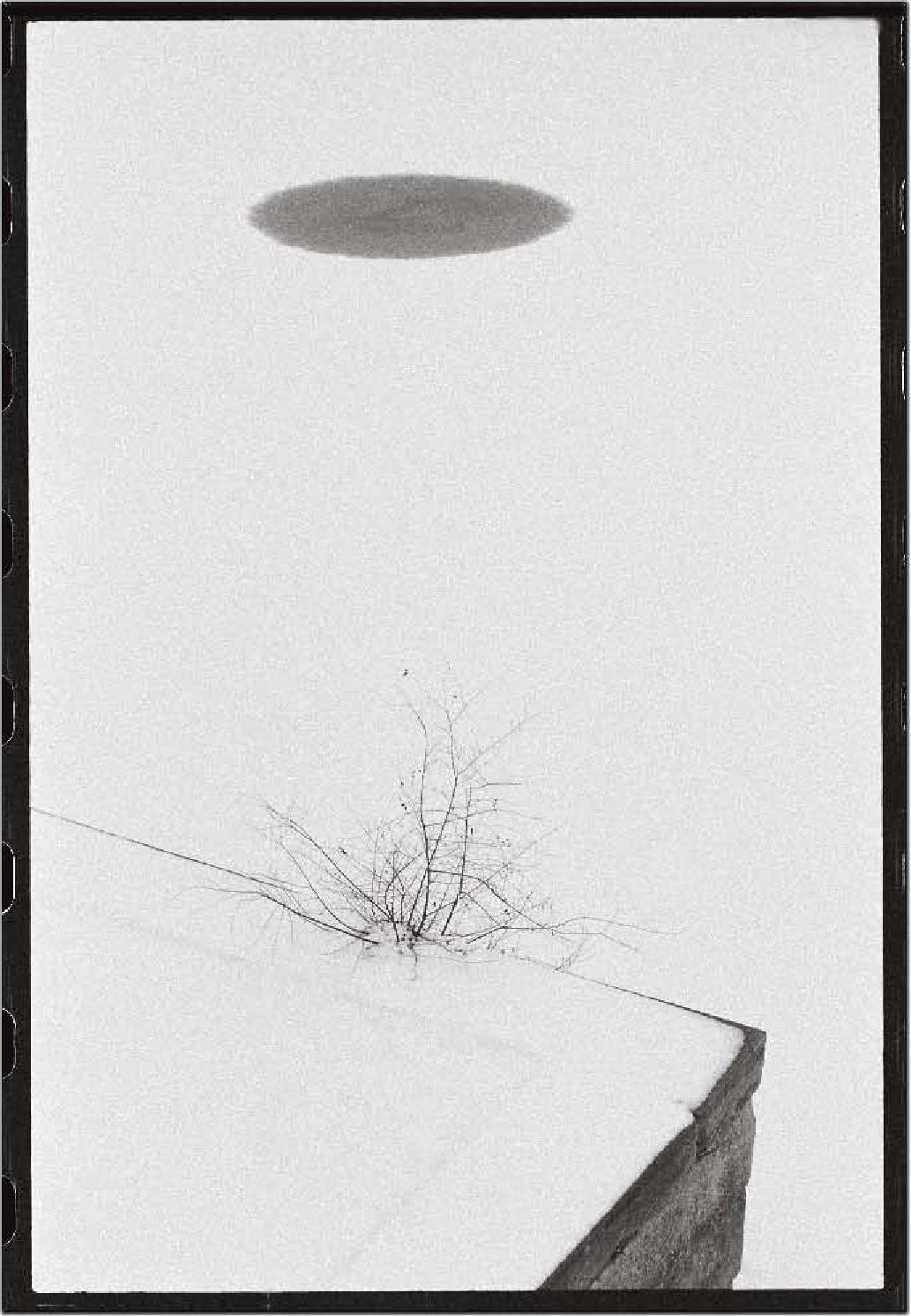

吕小中,《彼岸》,一九七八年,银盐纸基,20.2cm×13.6cm

个人化的风景

风光照是被这些年轻摄影爱好者们青睐的另一种摄影类型。壮丽山河的政治意象往往具有激发群众爱国热情的教育功能,但这些年轻业余摄影师的风光照却与之不同,呈现出个性化的表现形式。吕小中的雪景照尤其反映出了个人风格和形式实验的潜质。通过过度曝光对影像的处理,吕小中消除了照片中的灰色影调,强化了自然界中黑与白的抽象对比。对比度的提高创造出了一个扁平的抽象空间,而不是像传统风光摄影那样强调层次丰富的景深。把这种“图案化”方法置放于风光摄影中,体现了吕小中对形式实验的尝试,以及其个人对平面设计的兴趣。

社会现实

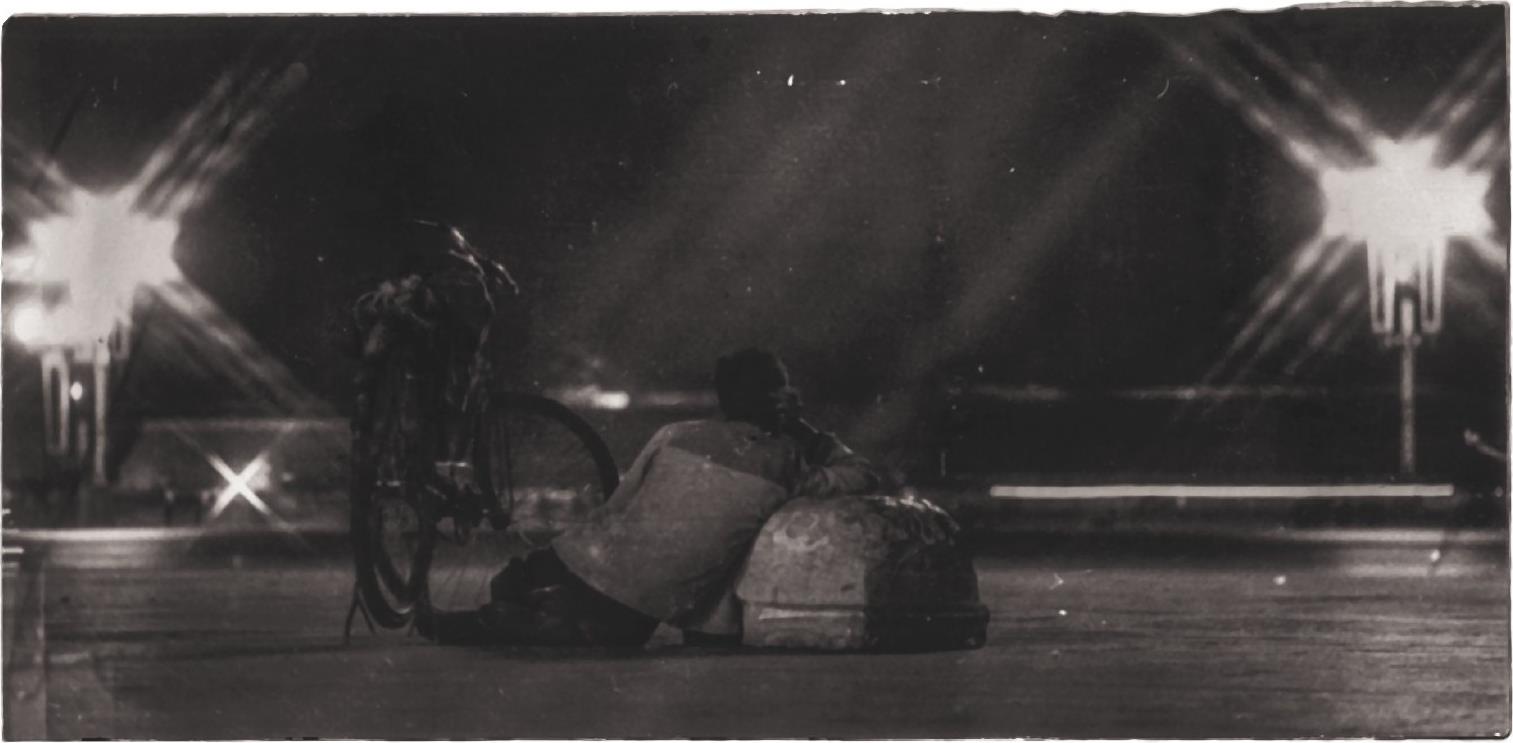

“文化大革命”之后,年轻一代不得不面对迅速变化的社会和他们所处的现实环境。由于家庭成分的原因,这些返城知青和工厂工人面临着艰难的挑战——他们希望能安身立命,但机会有限。这种失落和希望的感觉反映在池小宁的作品《灿烂——看不见的世界》中。

这幅作品展示了一个年轻人的背影,以手支颐,望向被华灯照亮的黑夜中的天安门广场。与其他沙龙成员相比,池小宁的作品具有浓厚的人文主义情怀,向社会现实和人民投射了更多关注。他于1976年4月拍摄了引发“四五运动”的一系列事件。当时,人们聚集在天安门广场,哀悼周恩来总理的逝世。池小宁站在天安门广场中间的人民英雄纪念碑底座的最高处,使用135相机和广角镜头,从西向东拍摄前来哀悼的人群,试图通过拼贴的方法记录广场的全景。

这幅作品展示了一个年轻人的背影,以手支颐,望向被华灯照亮的黑夜中的天安门广场。与其他沙龙成员相比,池小宁的作品具有浓厚的人文主义情怀,向社会现实和人民投射了更多关注。他于1976年4月拍摄了引发“四五运动”的一系列事件。当时,人们聚集在天安门广场,哀悼周恩来总理的逝世。池小宁站在天安门广场中间的人民英雄纪念碑底座的最高处,使用135相机和广角镜头,从西向东拍摄前来哀悼的人群,试图通过拼贴的方法记录广场的全景。

上:池小宁,《灿烂——看不见的世界》,一九七九年前后,银盐纸25.6cm×40.4cm

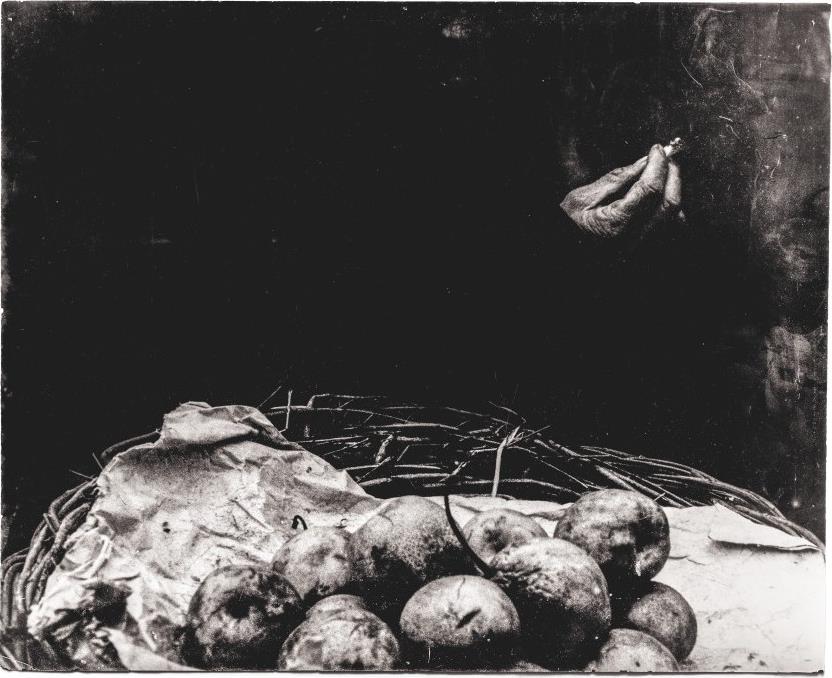

左下:李恬,《无题》,一九七九年,银盐纸基,29cm×37cm

右下:孙青青,《模糊——产生新的和谐》,一九七八年,银盐纸基,11.1cm×25cm

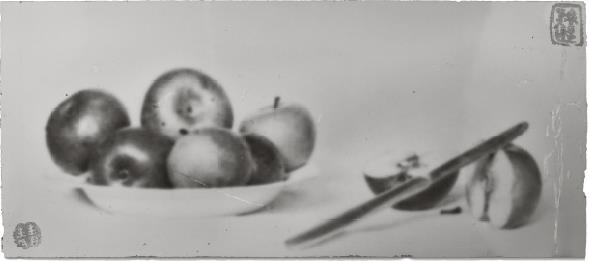

静物写生

静物是中国传统水墨画和西方油画进行写生训练时的对象,也可以在“星期五沙龙”的摄影实践中找到。孙青青的《模糊——产生新的和谐》中,按照西方艺术训练中画静物素描时标准的陈列方式对苹果进行了布置。同时,他也在照片上盖上了他的个人印章,这是中国画的一种常见做法,使得这张静物“素描”具有了中国风格。李恬的《无题》也展示了静物素描的取向。

不过,比起静物画中精心摆放好的五颜六色的水果和蔬菜,李恬拍摄的梨子,带着瘀痕,随意堆放在破损的篮子里皱巴巴的纸上。一只满是褶皱的手拿着烟头,出现在画面的右上方,提醒着观众这些梨子不是写生的对象,而是街头小贩出售的真实货品。这表面上的典型的静物写生题材,被李恬赋予了老百姓艰难生活的现实。

不过,比起静物画中精心摆放好的五颜六色的水果和蔬菜,李恬拍摄的梨子,带着瘀痕,随意堆放在破损的篮子里皱巴巴的纸上。一只满是褶皱的手拿着烟头,出现在画面的右上方,提醒着观众这些梨子不是写生的对象,而是街头小贩出售的真实货品。这表面上的典型的静物写生题材,被李恬赋予了老百姓艰难生活的现实。

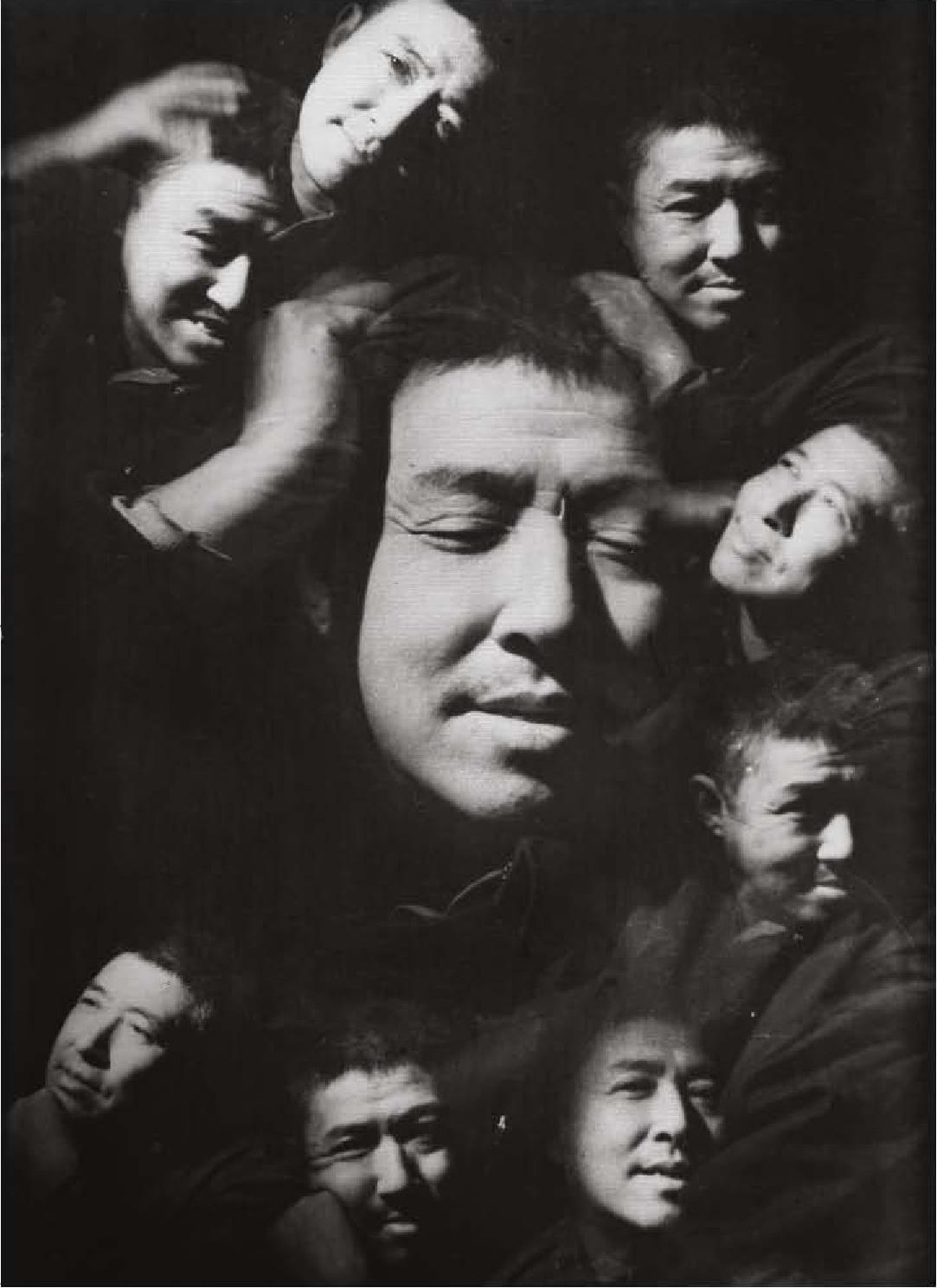

形式实验

尽管沙龙成员的形式实验的习作远不如其他题材拍摄得多,但狄源沧确实向他们介绍了一些使用暗房处理技术的外国作品,如使用“中途曝光法”(萨巴蒂效应)的超现实主义艺术家曼·雷的作品《沉睡的女人》(1929年)。孙青青曾以狄源沧为拍摄对象实践了这一技巧。手托下巴、望向黑暗的狄源沧在“中途曝光”下显得虚幻。孙青青还尝试了一系列暗室技术来暗喻狄源沧的感受。一张展示着狄源沧的不同面部表情的多底合成图像,题为《人生百态》,围绕着画面中心双手抓头的他展开,从而将狄源沧心理上的挫折生动地表现出来。

孙青青,《人生百态》,一九七八年,银盐纸基,23cm×16.7cm

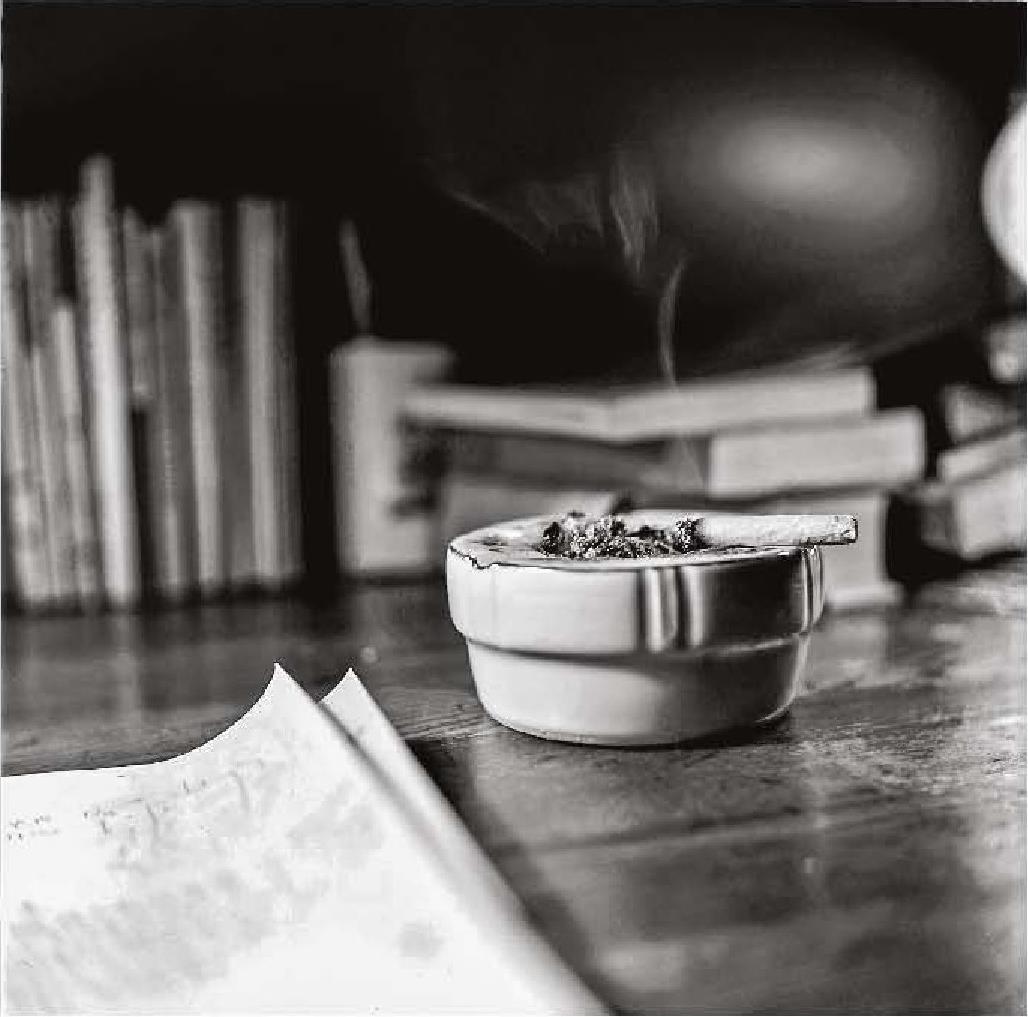

1979年1月12日,狄源沧曾在池小宁的家中策划了一场内部展览,让学生们展示他们的摄影实践并相互学习。在极少公共机构举办业余艺术实践展览的情况下,家无疑是最完美的场所。每个学生为这次展览准备了五件至六件作品。任曙林的《夜》参加了这次展览。照片正中是聚焦清晰的烟灰缸,隐约可见飘着微弱的青烟。前景和背景是稍模糊了的笔记和书本。任曙林通过影像想象了一个可读书思考的静谧之夜。展览照片被别在细绳上,挂在池家客厅的墙上。吕小中设计的展览标志则挂在房间的入口处。标志上,一颗闪闪发亮的银色星星闪耀在一个半开的蓝色相机快门前。遗憾的是,由于当时室内光线昏暗,没有人为这个展览拍照留念。

吕小中为沙龙内部观摩展设计的标识,一九七八年

实际上,吕小中为展览设想了一个叫作“星光”的名字。尽管展览使用了他设计的标志,这个名字却从未被正式使用过。“星期五沙龙”这个名字也是后来吕小中在1999年提出的。当时他为“四月影会”成立二十周年出版的《永远的四月》一书撰写了一篇关于池小宁家摄影沙龙的文章。

据李恬回忆,当时的确有人尝试为该摄影学习班的命名与否进行了讨论,也有提出叫“XX沙龙”的建议,但大家并没有达成一致意见。“沙龙”一词的使用在20世纪70年代和80年代常被认作是先锋的,因为它是个源于西方的概念,一些民间文化群体希望借此与当时的主流文化意识形态区分开来。但是,当时李恬和池小宁在北影厂的资料室看过中国香港《摄影画报》里许多关于国外摄影沙龙和沙龙摄影的介绍,觉得摄影应该有更高的追求,而不只是那种沙龙式的画意。

据李恬回忆,当时的确有人尝试为该摄影学习班的命名与否进行了讨论,也有提出叫“XX沙龙”的建议,但大家并没有达成一致意见。“沙龙”一词的使用在20世纪70年代和80年代常被认作是先锋的,因为它是个源于西方的概念,一些民间文化群体希望借此与当时的主流文化意识形态区分开来。但是,当时李恬和池小宁在北影厂的资料室看过中国香港《摄影画报》里许多关于国外摄影沙龙和沙龙摄影的介绍,觉得摄影应该有更高的追求,而不只是那种沙龙式的画意。

与传统沙龙摄影的浪漫主义美学不同,李恬和池小宁的作品虽然形式上不尽相同,但都清楚地表现出了人文关怀和对社会的关注。

与传统沙龙摄影的浪漫主义美学不同,李恬和池小宁的作品虽然形式上不尽相同,但都清楚地表现出了人文关怀和对社会的关注。

任曙林,《夜》,一九七九年,数码输出,20.1cm×20.3cm

此后,狄源沧越来越多地被邀请到各地文化馆和大学举办公开讲座,而池小宁作为助理电影摄影师的工作也让他频繁出差,多数成员也因工作而无暇上课,于是这个摄影学习班在1980年前后逐渐解散了。但是学习班所提供的、彼时极为难得的摄影教育和实践机会,使大部分成员相继找到了和新闻出版、影视或艺术相关的工作。

这座位于新太平胡同的小房子除了是热爱摄影的年轻人的聚集地之外,偶尔也有喜爱文艺的其他朋友来串门。比如居住在离池家不远的诗人北岛,以及“星星画会”创始成员黄锐。

《今天》诗刊虽然主要发表诗歌和小说,但有时候也会发表朋友的一些画作或者摄影作品。张岚(1948—1993)的摄影作品《秋之魂》在1979年1月的“星期五沙龙”内部观摩展上展出。不久,此作品发表在《今天》的第二期(1979年2月)封二上,成为《今天》发表的第一张摄影作品。当时张岚以笔名“山风”发表。《秋之魂》展现了闪耀的水面映衬下的两支芦苇。在1979年6月的第四期杂志中,张岚为自己的这张照片写了一篇评论,这次用了化名“弓长”。在文章中,他介绍了如何在镜头上添加图案和滤镜以创造星芒效果的技巧,以营造出浪漫的氛围。这种形式实验所创造的抒情氛围与《今天》首次发表的“朦胧诗”相近。

张岚的《秋之魂》也在1979年4月“四月影会”的首次“自然·社会·人”展览中展出,这次影展中还展出了许多“星期五沙龙”成员的作品。1979年初,“四月影会”创始人王志平和李晓斌正在为他们计划举办的首届“自然·社会·人”展览寻找更多的参与者。得知池小宁家中有个内部摄影展后,于1979年1月12日,王志平和李晓斌来到池小宁家中,观看了这次展览。狄源沧也建议沙龙成员去看看王志平和其他“四月影会”参与者的摄影作品。在初次会面后的几天,池小宁、张岚、李恬、孙青青等前往王志平位于东四三条35号的家中观赏其他参与者的作品。他们大多是记录了1976年4月“四五运动”的业余摄影爱好者,被称为“四五摄影师”。

由于在创作观和艺术性方面有着一致的见解,这两组业余爱好者合二为一,构成了“四月影会”的主要成员。

由于在创作观和艺术性方面有着一致的见解,这两组业余爱好者合二为一,构成了“四月影会”的主要成员。

就这样,“星期五沙龙”的大多数成员参加了“自然·社会·人”1979年至1981年的三回展览。然而,随着“四月影会”尝试规范化,一些不同意见开始出现。尽管池小宁在第二次展览期间代表“星期五沙龙”被任命为“四月影会”委员,他和李恬最终没有参加1981年在中国美术馆举办的第三次展览。

正式委员会的成立导致“四月影会”失去了其原有的“非正式”同人性质,而当初恰恰是这种同人性质赢得了“星期五沙龙”成员的信任。池小宁和李恬的退出并没有引致其他“星期五沙龙”成员的集体退出,共有八位“星期五沙龙”成员参加了第三回展览。虽然第三届“自然·社会·人”展览成功开幕,但到那时候,两个摄影团体已然走到了各自生命的尽头。由于内部矛盾和国家对民间社团的管控日益严格,“四月影会”在第三届影展之后解散。

正式委员会的成立导致“四月影会”失去了其原有的“非正式”同人性质,而当初恰恰是这种同人性质赢得了“星期五沙龙”成员的信任。池小宁和李恬的退出并没有引致其他“星期五沙龙”成员的集体退出,共有八位“星期五沙龙”成员参加了第三回展览。虽然第三届“自然·社会·人”展览成功开幕,但到那时候,两个摄影团体已然走到了各自生命的尽头。由于内部矛盾和国家对民间社团的管控日益严格,“四月影会”在第三届影展之后解散。

张岚,《秋之魂》,一九七八年,银盐纸基,8.9cm×12.7cm首次发表于一九七九年二月《今天》杂志,并于一九七九年四月在首次“自然·社会·人”展览中展出

“星星画会”的创始人黄锐是池小宁的朋友,尽管他没有参加摄影课,但偶尔也到池小宁家中串门。“四月影会”首次成功举办“自然·社会·人”摄影展览大大地鼓励了这些画家朋友们举办公开艺术展。他们的第一次展览,即1979年9月27日在中国美术馆外的围栏上举行。由于未经官方批准,在开幕后几天就被迫关闭。当“星星画会”要求“艺术自由”时,他们倡议其他文化团体团结起来,共同抗议。王志平和“四月影会”的大多数成员不同意参加抗议活动,因为“四月影会”的宗旨是“不谈政治”。

池小宁则以其对社会的敏感和对朋友的支持,记录了“星星画会”的抗议活动。

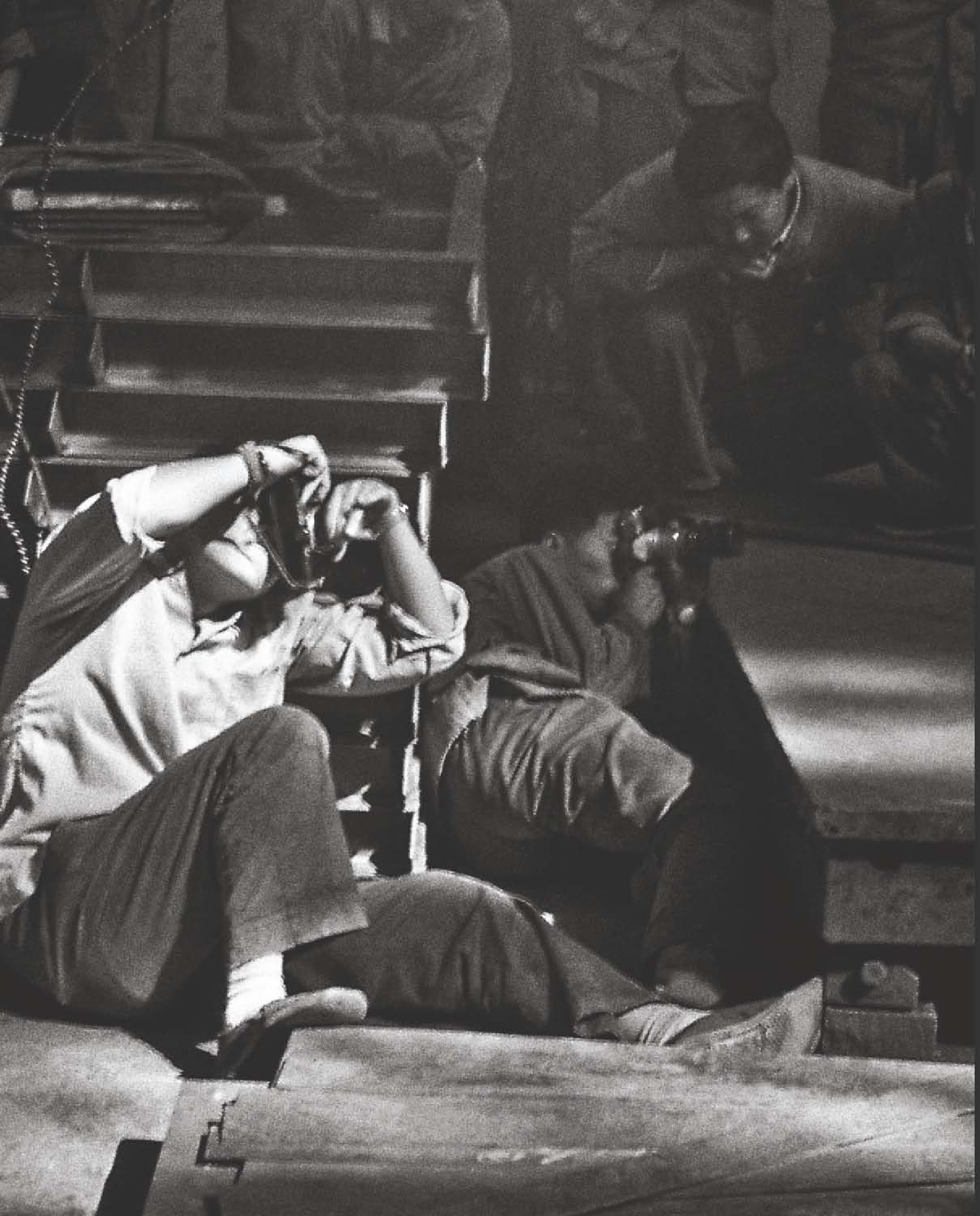

借用任曙林工作单位(中国煤炭科学研究总院电影室)的16mm黑白胶片电影摄影机,池小宁和任曙林于9月27日和28日在国家美术馆外通过拍摄纪录片的方式记录下了“星星画会”的展览活动。池小宁还于10月1日亲自拍摄了“星星画会”的抗议活动。

借用任曙林工作单位(中国煤炭科学研究总院电影室)的16mm黑白胶片电影摄影机,池小宁和任曙林于9月27日和28日在国家美术馆外通过拍摄纪录片的方式记录下了“星星画会”的展览活动。池小宁还于10月1日亲自拍摄了“星星画会”的抗议活动。

池小宁的支持并不代表“星期五沙龙”或“四月影会”的意愿,池小宁的人文关怀和对社会正义的追求是他摄影实践中一以贯之的一个方向。可能是出于一种正义感,也许是出于对朋友的支持,促使了池小宁冒险拍摄“星星画会”的抗议活动。

池小宁的支持并不代表“星期五沙龙”或“四月影会”的意愿,池小宁的人文关怀和对社会正义的追求是他摄影实践中一以贯之的一个方向。可能是出于一种正义感,也许是出于对朋友的支持,促使了池小宁冒险拍摄“星星画会”的抗议活动。

“家中的摄影班:星期五沙龙1977—1980”展览立足于摄影史和社会史的领域,强调了年长一代的知识分子——尤其是狄源沧——和年轻一代的摄影爱好者两代之间自我组织、自愿参与的摄影学习班,是一种区别于其他民间文化沙龙的独特现象。通过细致梳理“星期五沙龙”的历史,本研究旨在强调,对在私人空间中从事“业余”艺术实践者进行研究的重要性,这些人在近年艺术史话语中鲜为人知,有的甚至无迹可寻。当下社会史和文化史范畴内,对家庭学习班这一特殊社会文化现象的研究也极为贫乏。该展览不但是把“星期五沙龙”作为一个“家沙龙”,更是作为“家庭学习班”来进行剖析。通过体现其教育和实践是如何在特定时间节点映射出更为宽广的文化光谱,以期为日后研究“文化大革命”前后业余艺术实践和“家庭学习班”的学者提供一个特殊的案例以及初始研究的样本。

任曙林,《池小宁、李恬在工厂》,一九七九年九月二日