1976年和1979年是两个具有特殊意义的时刻,被铭刻在20世纪后半叶的中国历史上。1976年,十年“文化大革命”宣告结束,1979年中国迎来全面改革开放,在这几年间,是蜕变的开始,孕育着各个方面即将发生的翻天覆地的变化。

1979年的“星星美展”“无名画会”是人们熟悉的两个著名的文化事件,是“文化大革命”之后有着巨大影响力的民间自发组织的艺术展览,而比这更早的是同年春天举办的摄影展“自然·社会·人——艺术摄影展”(即“四月影会”第一回展)。

“在1979年,北京那些曾在1976年4月以摄影弄潮的年轻人,以完全民间的方式筹办了1949年以后破天荒的非官方摄影展览,并因此组织了一个民间群众摄影组织——四月影会。”这是评论家鲍昆先生对“四月影会”的描述。

其中,“1976”“1979”“破天荒”“非官方”这几个关键词准确概括了从“文化大革命”结束到改革开放之间的几年里民间新生的摄影状态。民间的非主流摄影冲破束缚,成为人们追求思想解放和心灵自由的又一种手段,表现出与主流摄影全然不同的内容和风格。因此“1976”“1979”这两个时刻在中国摄影史上也同样意义深远。

1976年清明节,大批群众自发聚集在北京天安门广场,悼念在1月8日去世的国家总理周恩来,爆发“四五运动”。在百度词条中,四五运动亦称“四五天安门事件”。该运动以1976年4月5日天安门为中心,主旨是反对“四人帮”,否定“文化大革命”。该运动在当时被错误地定为反革命性质,两年半后才得以平反。这场运动直接带动了半年后“四人帮”的被粉碎。

那一天,有历史记录意识的手持相机的人们拍下了这个被称为具有里程碑式的和象征性意义的历史事件。这些照片和人民英雄纪念碑前的花篮、花圈、传单、诗词一样,不光记录,也同样吐露着人们心中悼念周恩来的悲痛和声讨“四人帮”的愤怒。

在21世纪的今天,手机就像人的肢体的延伸,甚至像长在我们身上的另一个器官,每天用手机拍照、发微信,随便到如举手投足一般平常和日常。但是在“文化大革命”尾声的1976年春天,相机依然是普通人买不起的昂贵奢侈品,用它拍摄并传播“四五运动”这样的行为在新中国摄影史上也是破天荒的。

发生在1976年的“四五运动”和1979年的“四月影会”第一回展,让这两个年份被深深地铭刻在中国摄影史20世纪后半叶,把在此前后的两个阶段鲜明地分割开来。照相机重新回到普通民众的手中,自由拍摄让中国摄影即将经历被重新认识和定义的深刻变化,在此期间到底发生了什么呢?

摄影作为20世纪的高新技术被西方发达国家广泛应用在包括军事、时政、医学、新闻、商业广告、艺术等社会各个领域,复杂多姿的状态极大地丰富着人们的视觉经验和对世界的认知。但在中国,当这种媒介成为一种类型化的传播,来管理人们的视觉信息,摄影自身的发展也因此受到制约。

“文化大革命”结束前,普通中国人接触摄影一般有两种渠道:一是报纸和画报上刊登的图片,二是照相馆里的留影。这仅有的两种主要方式造就和限定了几十年中老百姓对于摄影的理解。

新闻媒体、印刷出版和摄影展览是世界摄影在20世纪的主要生存平台,在国内就是报纸和画报这些主流媒体和摄影家协会的影展。大多数有相机的人都是报社的摄影记者,对于拍摄的要求虽然没有明文规定,但新华社发刊时的选择为摄影师们建立了一目了然的、整齐划一的标准,甚至影响了拍摄观念和拍摄方法。人们能看到的摄影样式和内容跟今天图像时代的丰富多彩完全无法相比,其单一的状态也从两方面同时反映出拍摄者创作和阅读者认识经验受到的限制,这是新中国摄影史相当长一段时期的主流状态。因此,在“四五运动”期间,当以吴鹏为代表的几位青年人,用手中的镜头记录了这场运动的浩大场面,这不仅是社会,也是中国摄影的一个转折性的历史瞬间,同年10月“文化大革命”的结束,让中国摄影伴随着社会迎来新的机遇。

王志平是“四五运动”中的拍摄者之一,也是1979年“四月影会”的主要发起人之一。2009年,王志平为纪念“四月影会”三十周年的影展撰写的前言中作诗《同年》。

同年

汉以同举孝廉为同年。

唐宋以同举进士为同年。

明清以乡试会试同榜者为同年。

一九七九年起三年来,凡参加“四月影会”展览者亦自称为同年。

虽然在我看来诗中的比拟完全无法相提并论,但却可见“四月影会”对于这些当年参与者意义之重大,更可见“文化大革命”结束时一代青年因寻找自身定义所表现出来的对文化渴望与追求的自喻。摄影作为一种手段,正好满足了这样一部分追求文化和艺术表达的青年人的需要,这些青年人立即找到了非主流的美学趣味和非主流的传播方式。非主流的美学趣味和传播方式也让这些爱好摄影的青年不断聚拢,于是,群体应运而生。

“星期五沙龙”是当时北京几个摄影群体之一,最早的核心成员是池小宁等几个北京电影制片厂的职工子弟和他们的朋友,因为他们每次都在星期五晚上聚集在池小宁家里听狄源沧老师讲摄影,因而在后来回忆时便以“星期五”命名。他们从1977年到1979年,二三十位热爱摄影的年轻人聚在一起,形成一种非公开化的摄影讨论和学习氛围,一起到郊区,走进大自然采风,获得自由呼吸和贴近真实的满足感,在经历十年“文化大革命”之后,不约而同地去政治化成为他们文化反思的自觉。与主流摄影相对,他们镜头后的目光从社会回到“自我”和“身边”,这让他们的创作和交流类似于某种自语和耳语。不管摄影是艺术还是记录,他们追求的都是真诚和真实,他们用镜头面对自然之真实,用诗意的画面表达内心的美好与真诚,而狄源沧讲授的国际摄影作品,其影响更是多方面的。

1976年至1979年,中国摄影挣脱束缚,重获自由解放,以“星期五沙龙”为代表的民间摄影实践者在特殊的历史时刻,制造着特殊的历史意义。多年来,泰康空间将摄影作为艺术创作的媒介个案加以研究,寻找摄影进入中国之后的一百多年,在这块土地上演绎的道道灵光。我们深知1976年至1979年这个阶段在中国摄影发展史中的重要意义,希望通过对这个群体的研究,揭示这段承前启后的时间,和它前后两个迥然不同的摄影史阶段之间的关系和内在原因。

与稍晚于“星期五沙龙”出现的诸多民间摄影群体如西安的“四方影会”、广州的“人人影会”不同,“星期五沙龙”由于邀请了狄源沧和一些艺术家定期授课,讲授的不仅包含拍摄的技术技法,还包括国际摄影作品的鉴赏和分析,显示出明显的专业化和理论性。这也是泰康空间在许多民间摄影群体中,选择“星期五沙龙”作为这一时期非官方摄影实践探索个案研究的主要原因之一。还有一个原因是,“星期五沙龙”的大部分成员参加了1979年“四月影会”第一回展,占这次展览近百分之二十的人数,其承前启后的重要意义不言而喻。

本次展览由泰康空间邀请在澳大利亚的年轻学者陈淑霞博士策划。她在2016年至2018年间详细采访了“星期五沙龙”每个成员,获得详尽的文献材料和影像资料。2018年9月13日至11月17日,题为“家中的摄影班:星期五沙龙1977—1980”的展览在北京草场地泰康空间成功举办。当年的小伙子,如今大都年过六旬,有的在北京依然活跃地忙碌着,有的身在海外,但都热心地积极地为展览提供作品和材料,参与短片的拍摄工作。展览得以顺利进行,得益于陈淑霞博士和“星期五沙龙”成员的不吝付出,在此一并致以衷心的感谢!

2019年10月15日于北京

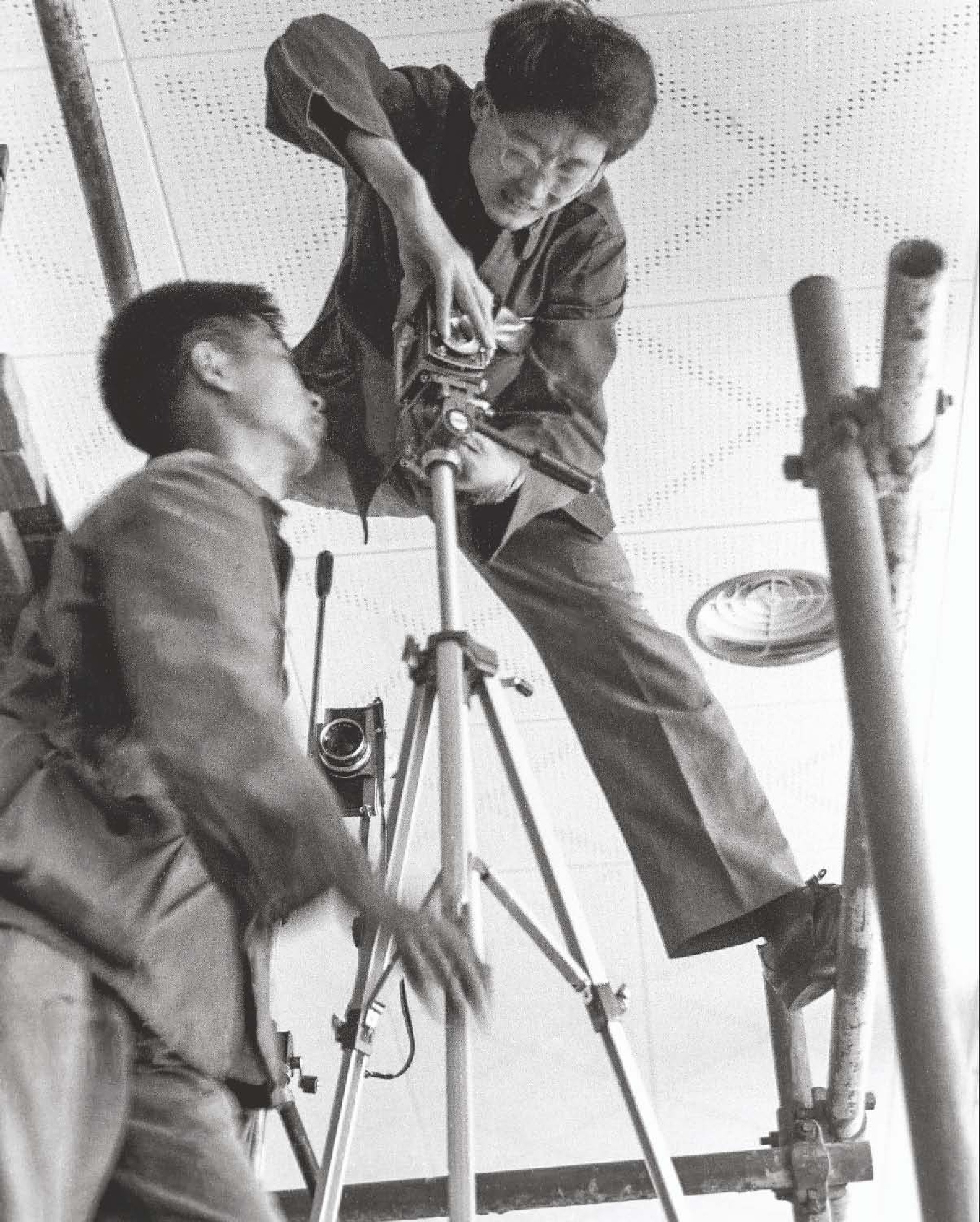

池小宁与阿城拍摄首都机场壁画创作过程,一九七九年九月,任曙林摄