摘要: 小南山—兴隆洼—绳纹前期初,东北亚大陆与岛屿带玉器皆以玦、匕形器及弯条形饰为代表,共性明显,说明地域间可能存在直接的交流。红山—绳纹中期中叶,大陆区红山文化形成以巫礼核心的礼玉体系。日本列岛在第一期玉玦基础上,发展为造型多样的玦饰文化。小河沿—绳纹后期,大陆区玉文化明显回落,传承本地,汇聚周边,向青铜时代玉器面貌过渡。对马海峡两侧的日本列岛与朝鲜半岛南端则形成以珠、曲玉为主的硬玉文化。新石器时代东北亚大陆与岛屿的玉器文化海洋互动主要发生小南山—兴隆洼—绳纹前期初叶,根据相关学科的研究成果及出土材料,陆海玉器的文化互动可能存在三个方向六条支线:向北以黑龙江、鞑靼海峡为通道到达北海道或本州岛北部;或向更北的陆路进发。向南以日本海西岸为通道,通过海冰或洋流到达本州西海岸;或沿图们江、鸭绿江到达朝鲜半岛或黄海北岸。西部大陆内部的互动应是以黑龙江、嫩江;或沿牡丹江、第二松花江,分别与辽河流域及渤海西岸,燕山以南太行山前麓的河北平原发生互动。

关键词: 新石器时代 东北亚 玉器 文化互动

ABSTRACT: Neolithic jades in Northeast Asia were mainly unearthed on the mainland and the west coast of the Japanese archipelago.At Xiaonanshan-Xinglongwa-earlier stage of Jomon Period, the jade culture of the mainland and the island belt were represented by penannular jade ring, dagger shaped and curved jade, which has obvious commonalities, indicating that there was direct communication between regions.At Hongshan-Mid Jomon Period, Hongshan culture in Chinese mainland formed a ritual jade system with the ritual god as the core.The Japanese archipelago was based on the first Jade culture, which has developed into a culture of penannular jade ring ornaments with various shapes.At Xiaoheyan-later stage of Jomon Period, the jade culture in the mainland area has obviously declined, passed on the local area, gathered from the surrounding areas, transitioned to the jade culture of the Bronze Age.The Japanese archipelago and the southern tip of the Korean Peninsula formed a jadeite cultural circle dominated by pearls and Qu jades.Therefore, the marine interaction of the Northeast Asian jade culture in the Neolithic Age mainly occurred in Xiaonanshan-Xinglongwa-earlier stage of Jomon Period.According to the research results, there may be three directions and six branches:northward, having taken Heilongjiang and Tatar Strait as the channel to Hokkaido or the north of Honshu Island;Or further north by land.To the south, it took the west coast of the Sea of Japan as the channel to reach the west coast of Honshu through sea ice or ocean current;Or along the Tumen River and Yalu River to the Korean Peninsula or the Yellow Sea via the north bank.To the west along Heilongjiang and Nenjiang;Or along the Mudanjiang River and the Second Songhua River to reach the Liaohe River basin, and then along the Hebei Corridor on the west coast of the Bohai Sea to the south of Yanshan.

KEYWORDS: Neolithic Age;Northeast Asia;Jade;Cultural Interaction

东北亚地处亚洲东北部,西接欧亚大陆,包括东北亚大陆、辽东半岛、朝鲜半岛及太平洋西北萨哈林岛、日本列岛等。这一由大陆、半岛及岛屿围绕日本海组成相对封闭的自然地理单元,处于欧亚大陆文明向海洋文明的过渡地带,自旧石器时代始,文化面貌多有相似:日本、朝鲜地区发现的“之”字纹陶器可追溯至中国辽西地区兴隆洼文化的施压印、刻划纹的陶质筒形罐

。

。

不仅如此,距今约9000~7000年间,中国东北地区的辽西区、三江平原及俄罗斯滨海地区、日本列岛等地皆存在玦、匕形器、弯条形器、璧等玉器。玉器作为东亚文明起源的重要标志之一,东北亚与岛屿早期玉器的相似绝非简单的物品流通,应为文化深层的直接碰撞,即人群的迁徙。东亚大陆与岛屿带以日本海相隔,即使是大陆内部,小南山文化与兴隆洼文化亦是山水相隔,陆海及陆陆互动间究竟是通过怎样的路线进行文化沟通?然而从这之后大陆与岛屿带的玉器面貌看,共性微弱,差异明显:以中国东北红山文化为代表的大陆玉文化进入高度发达的“通神”礼玉文明,而以日本列岛为主的岛屿带玉文化则延续早期传统,自列岛北部至南部都进入了以玦饰为主体的佩玉文化,这表明陆、海(岛屿)走向了不同的用玉轨道,两区域间几乎不见玉器文化的互动迹象。

目前学界对东北亚玉器起源、琢制工艺及区域玉器等课题的研究较多,以玉器文化的互动视角对陆海区域间传播路线的专题探讨较少。为更多了解玉器在东亚文明起源中的作用,在前人研究的基础上,本文基于出土材料,尝试建立东北亚玉器的区系编年框架。通过比较,从区域玉器文化的异同观察其背后的涌动,辅以相关学科的研究成果,推测可能存在的传播路线,以期对东亚玉器起源,甚或东亚文明起源等课题的综合研究有所助益。当然,囿于笔者收集资料及认识的局限,故不当之处,请专家学者批评指正。

本文“东北亚地区”主要包括出土新石器时代玉器较为集中的东北亚大陆及岛屿带:前者主要包括中国东北大陆、俄罗斯远东沿海地区;后者主要指面向日本海的库页岛(O.Sakhalin)、日本列岛及朝鲜半岛等。

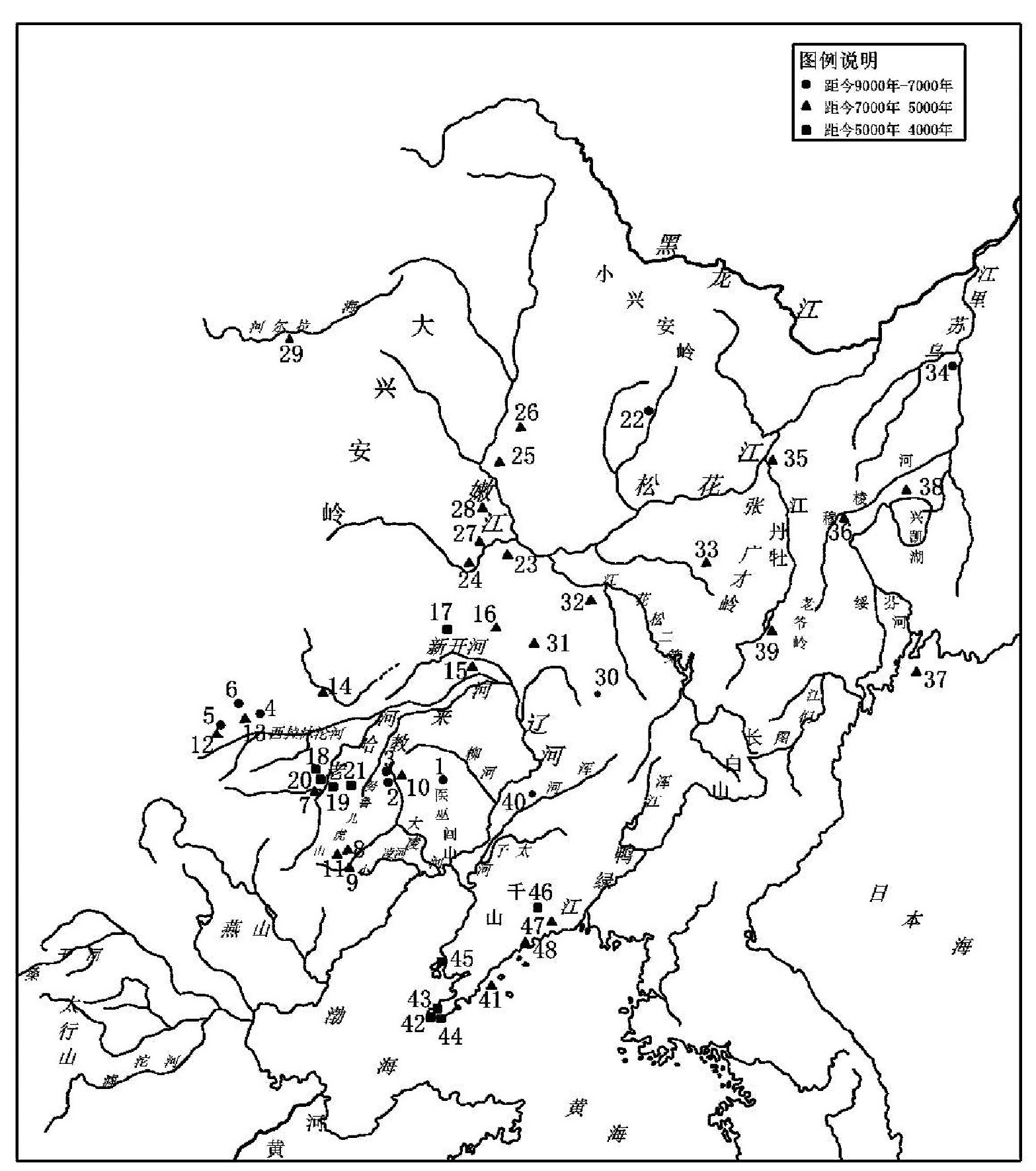

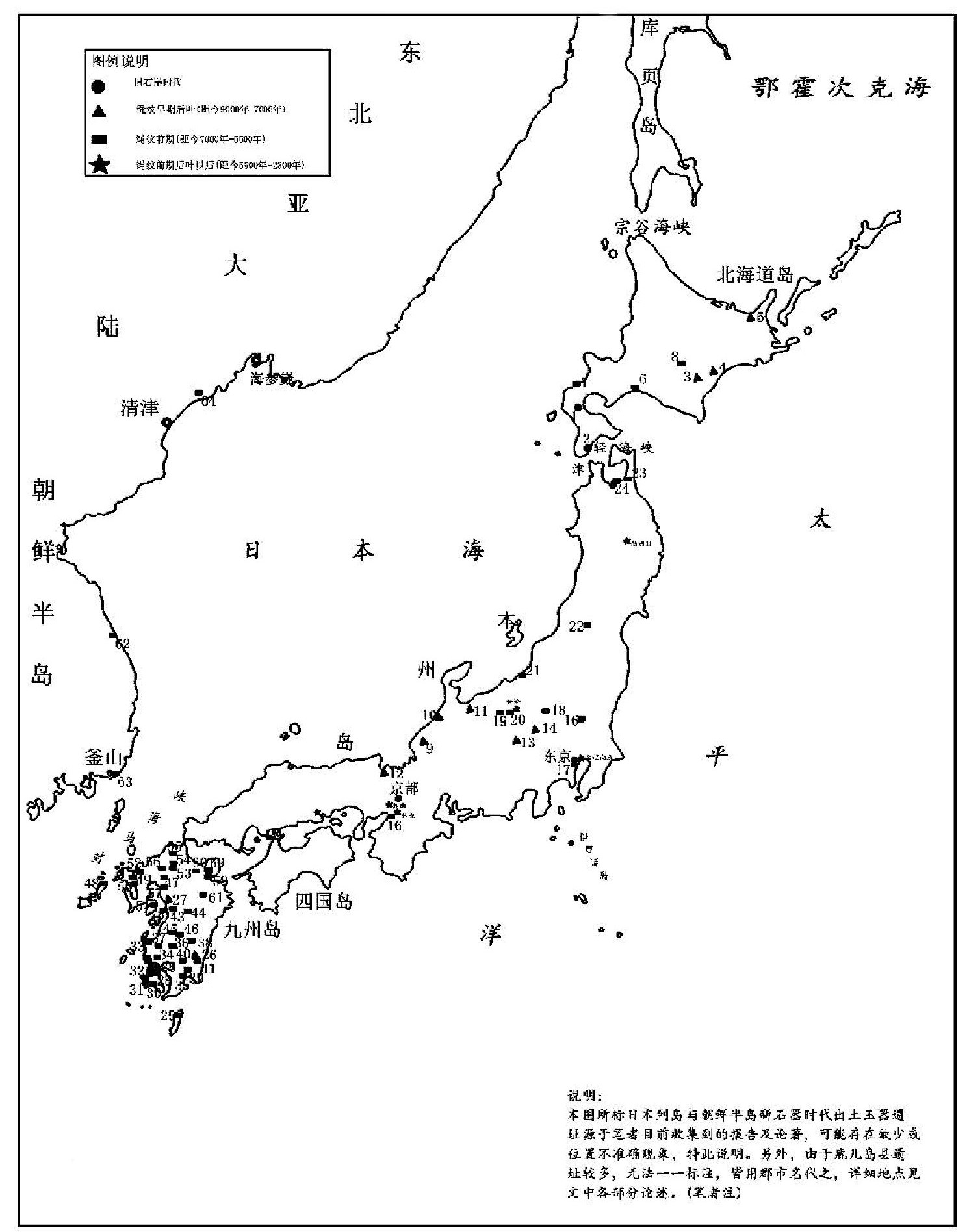

根据已发表的考古资料,东北亚大陆新石器时代玉器主要集中于中国东北地区,相当于现在行政区划的东北三省与内蒙古东部,还有一些向东至俄罗斯远东沿海一带。从遗址分布看(图一),主要集中于以下五个区域:西辽河支流老哈河、西拉沐沦河、大凌河;松嫩平原北部,即嫩江中下游与松花江以北;第二松花江流域;西辽河支流新开河与嫩江支流洮南河间的平原与沙地;张广才岭、牡丹江以东至日本海西岸及乌苏里江流域;辽东半岛近渤海与黄海沿海等区域

。

。

参照东北亚大陆新石器时代考古学文化区系及玉器研究

,结合玉器分布及文化面貌,将东北亚大陆史前玉器分区如下:辽西区、科尔沁沙地、松嫩区、吉长地区(第二松花江流域)、三江平原至俄罗斯滨海区。

,结合玉器分布及文化面貌,将东北亚大陆史前玉器分区如下:辽西区、科尔沁沙地、松嫩区、吉长地区(第二松花江流域)、三江平原至俄罗斯滨海区。

该区域是东亚玉器时代较早的地区之一,亦是东北亚新石器时代玉文化发展程度最高、最为成熟的地区,也是对外交流与影响最强的区域。从图一看,距今约8000~7000年左右,玉器主要集中于西辽河流域的老哈河与西拉沐沦河周围地区。而距今约7000~5000年,玉器由西辽河流域扩展至嫩江南部与第二松花江西部平原地带。距今约5000年后,辽西地区玉器减少,仅见于老哈河支流。可见,辽西地区的玉器遗址按早晚期分布极有规律,且玉器的种类早晚之间存在明显差异。参照考古学研究成果,本文将辽西区玉器文化发展划分为三个时段:

第一段,查海—兴隆洼文化时期,约距今8200~6500年

。

。

玉器主要见于西辽河上游西拉沐沦河、医巫闾山西部教来河与大凌河支流相间处,即现在的内蒙古南部地区及辽宁西部。代表遗址有阜新查海

、敖汉旗兴隆洼

、敖汉旗兴隆洼

、兴隆沟

、兴隆沟

、林西白音长汗

、林西白音长汗

、巴林右旗锡本包楞

、巴林右旗锡本包楞

、塔布敖包

、塔布敖包

、巴林右旗洪格力图墓葬

、巴林右旗洪格力图墓葬

等。另外,敖汉旗大甸子乡旺沟遗址出有匕形器,王家营子水泉采集有玉玦

等。另外,敖汉旗大甸子乡旺沟遗址出有匕形器,王家营子水泉采集有玉玦

。

。

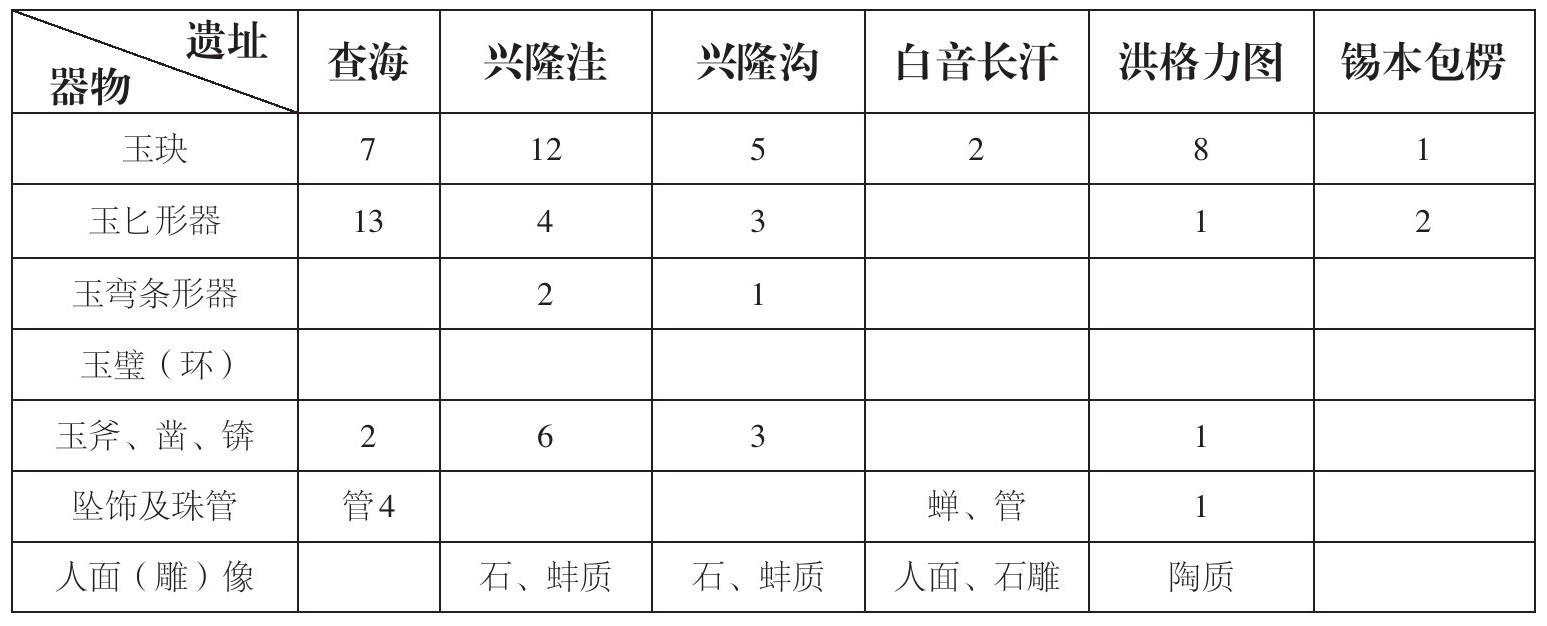

从出土单位看,玉器主要出于墓葬。种类(表一)有玦、匕形器、弯条形器、管、小环、蝉及斧、锛、凿等。从数量看,玦最多,匕次之,除白音长汗外,各遗址均见有玦、匕形器,弯条形器不多,仅见于兴隆洼与兴隆沟遗址。但玦、匕形器及弯条形器在同一墓葬中的共出情况不多。另外,除查海遗址外,其他遗址均见有石质或蚌质人面像。使用方法上,玦多成对使用,出于头两侧,耳饰应为主要功能。但洪格力图所见有由大至小的成组玉玦,说明存在其他功能。造型上,玦有环状玦与管状玦两型,环状玦占多数。匕形器造型较为统一,仅尺寸长短略有差异。弯条形器主要见于兴隆洼与兴隆沟两遗址中,整器呈弧形,细柱体,一端有孔,另一端尖部不甚规则。截至目前,红山文化早期玉器出土材料极少,仅在内蒙古翁牛特旗小善德沟遗址

房址居住面见有小玉玦6件,据报告判断文化性质为赵宝沟文化。从玦的造型看,当属第一段。

房址居住面见有小玉玦6件,据报告判断文化性质为赵宝沟文化。从玦的造型看,当属第一段。

表一 查海-兴隆洼文化各遗址出土玉器及相关饰品情况表

第二段:红山文化中后期,距今约6000~5000年。

红山文化中期,辽西地区玉器出土数量和地点增多,主要集中于西辽河下游的老哈河、西拉沐沦河流域及大凌河上游(图一),代表遗址有辽宁建平牛河梁

、阜新胡头沟

、阜新胡头沟

、凌原三官甸子城子山

、凌原三官甸子城子山

、喀左东山嘴

、喀左东山嘴

、朝阳半拉山

、朝阳半拉山

、内蒙古巴林右旗那斯台

、内蒙古巴林右旗那斯台

、友好村

、友好村

、克什克腾南台子

、克什克腾南台子

等。另外,西拉沐沦河流域的内蒙古克什克腾石板山、巴林左旗葛家营子、尖山子

等。另外,西拉沐沦河流域的内蒙古克什克腾石板山、巴林左旗葛家营子、尖山子

,巴林右旗羊场、查日斯台

,巴林右旗羊场、查日斯台

、苏达勒

、苏达勒

,翁牛特旗三星他拉

,翁牛特旗三星他拉

、海金山、黄谷屯、五分地南窝铺

、海金山、黄谷屯、五分地南窝铺

,敖汉旗大洼

,敖汉旗大洼

,林西县南沙窝子、宁城县打虎石水库及西辽河流域的辽宁阜新福兴地,燕山麓的河北围场

,林西县南沙窝子、宁城县打虎石水库及西辽河流域的辽宁阜新福兴地,燕山麓的河北围场

等遗址亦有少量玉器出土。

等遗址亦有少量玉器出土。

图一 新石器时代东北亚大陆出土玉器主要遗址分布示意图

(1.查海2.兴隆沟3.兴隆洼4.白音长汗5.锡本包楞6.洪格力图7.红山后8.牛河梁9.东山嘴10.胡头沟11.半拉山12.南台子13.那斯台14.友好村15.哈民忙哈16.张俭坨子17.南宝力皋18.大南沟19.小河沿20.哈啦海沟21.石羊石虎山22.庆安莲花泡23.后套木嘎24.洮南双塔25.杜尔伯特李家岗26.依安乌裕尔大桥27.镇赉聚宝山28.泰来东翁山根29.海拉尔团结新村30.东丰西断梁31.长岭腰井子32.农安左家山33.尚志亚布力34.小南山35.依兰倭肯哈达36.鸡西刀背山37.博伊斯曼38.新开流39.莺歌岭40.新乐41.小朱山42.郭家村43.四平山44.老铁山45.三堂46.北沟47.后洼48.北吴屯)

综合各代表遗址的玉器情况(表二),红山文化时期,辽西区玉文化基本可以分为二区:大凌河支流及西拉沐沦河流域。

表二 红山文化代表遗址出土玉器情况表

大凌河支流的玉器根据遗址等级区别较大:胡头沟、东山嘴、三官甸子遗址规模较小,牛河梁遗址规模较大,玉器种类也最齐全,代表器物为环(镯)、璧、斜口筒形器、勾云形器、玉猪龙、人、三孔器等。而稍晚的半拉山以环、璧为主,少见筒形器、猪龙,未见有勾云形器、人等。

以那斯台为代表的西拉沐沦河流域器形有勾云形器、联璧、龙、蚕、鸮,少见环璧类,而纺瓜、坠饰不见于上述两区。该区域勾云形器、猪龙、鸮与老哈河流域红山晚期相类。玉蚕与兴隆洼白音长汗遗址出土者相似,为该地兴隆洼玉文化遗韵。从该区域遗址时代看,均属于红山文化玉器早段。

从玉器情况看,以牛河梁为核心的老哈河地区是红山文化权力的核心区域;大凌河与西拉沐沦河流域应是二级区域中心。

第三段:小河沿文化阶段,距今约5000~4000年。

小河沿文化时期,无论是玉器数量还是种类都骤然减退。目前来看,出有玉器的代表遗址有赤峰市大南沟遗址

、哈啦海沟遗址

、哈啦海沟遗址

、石羊石虎山遗址

、石羊石虎山遗址

等,集中于老哈河流域。

等,集中于老哈河流域。

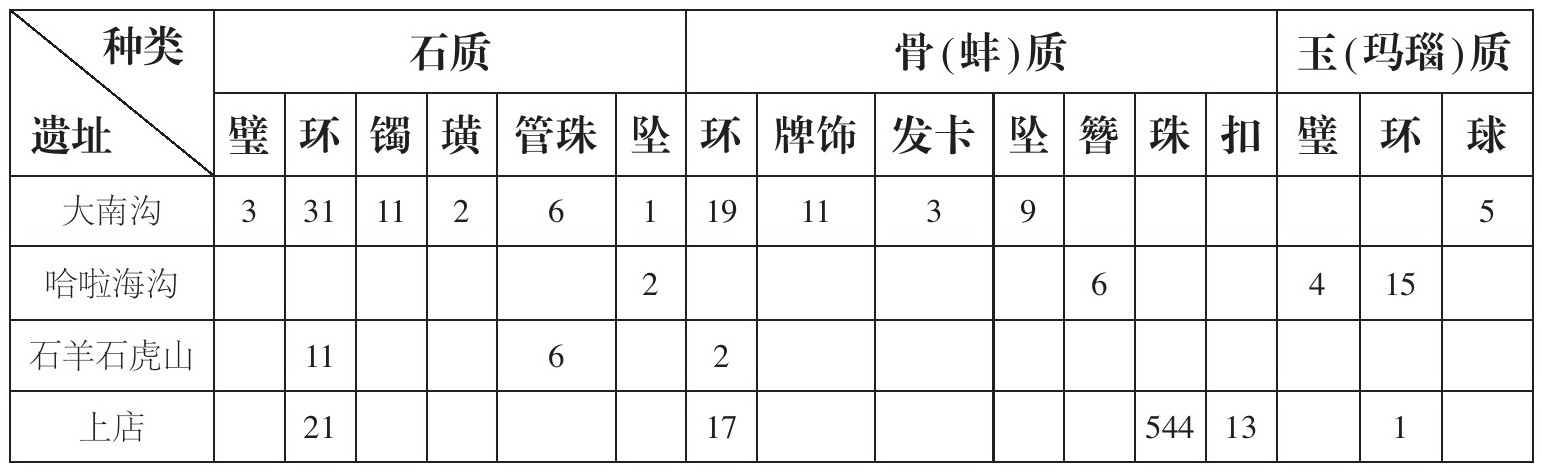

由表三可知,小河沿文化时期辽西地区玉器数量极少,种类较为单一,以装饰用品为主,以环、镯、璧为主,其中环以臂环为最多见,多数件组合共同佩戴。质地上以石器为主,玉质极少,除哈啦海沟外,其他遗址均以石质为主。除石质外,上述器形还多见于骨、蚌质,其中骨质尺寸大小与石质相类,但蚌质较小,应多为佩件。另外骨质中以珠较多,此时可能是串珠佩戴。另外,大南沟骨质饰品中有不同的束发器造型出现。

由之,小河沿文化时期,辽西地区的玉石器造型,除璧、环外,红山文化玉器的代表性器形基本不见。不但如此,就连燕山以南地区的小河沿文化遗址也极少见到,目前仅在桑干河岸的姜家梁墓地

M75见有一件玉猪龙(图十四25)。另外,小河沿文化各遗址的璧、环造型也仅见内外皆圆的造型,红山文化流行璧形器或联璧皆不见。

M75见有一件玉猪龙(图十四25)。另外,小河沿文化各遗址的璧、环造型也仅见内外皆圆的造型,红山文化流行璧形器或联璧皆不见。

表三 小河沿文化时期各遗址出土玉石器情况表

科尔沁沙地地处西辽河支流新开河、嫩江支流霍林河、洮儿河下游等流域及其间的沼泽地带。该区域特殊的地理位置造成新石器时代文化的复杂,根据目前学界的研究

,有学者认为大约有九类遗存:长坨子类型、昂昂溪文化、左家山二期文化、新乐下层文化、红山文化早期、哈民文化、南宝力皋吐类型,可见周邻辽西地区、松嫩平原、下辽河地区等文化先后渗透至该区域。

,有学者认为大约有九类遗存:长坨子类型、昂昂溪文化、左家山二期文化、新乐下层文化、红山文化早期、哈民文化、南宝力皋吐类型,可见周邻辽西地区、松嫩平原、下辽河地区等文化先后渗透至该区域。

科尔沁地区玉器主要见于哈民

、后套木嘎

、后套木嘎

、洮南双塔

、洮南双塔

、南宝力皋吐

、南宝力皋吐

等遗址。洮儿河流域的后套木嘎三期见有玉器,而以哈民忙哈、南宝力皋吐玉器最多。正如前所述,洮儿河流域、嫩江中下游及西辽河流域文化交错的复杂,造成该地区文化发展序列不明。

等遗址。洮儿河流域的后套木嘎三期见有玉器,而以哈民忙哈、南宝力皋吐玉器最多。正如前所述,洮儿河流域、嫩江中下游及西辽河流域文化交错的复杂,造成该地区文化发展序列不明。

综合出土玉器的情况(表四),按时间将该地区玉器文化分三个阶段:

表四 科尔沁地区各遗址出土玉器情况表

第一段:后套木嘎第三期,距今6500~5600年。

玉器以后套木嘎三期为代表,数量较少,种类以坠饰为主。从匕形坠饰的造型看应受辽西地区兴隆洼文化影响较大。另外,通榆双岗亦见有匕形饰。

第二段:哈民文化时期,距今5500~5000年。

玉器见于新开河附近的哈民遗址,器形以璧、联璧、璜形坠饰、匕形器、斧等。其中以璧与坠饰数量最多。

从哈民文化玉器看,方近圆形,内外缘皆较薄的璧及联璧的造型都与辽西区大凌河流域的红山文化晚期玉器较为相似;数量不多的勾云形器均为残件再次利用,不排除其为大凌河流域红山玉器舶来品的可能。通榆双岗匕形器与辽西区兴隆洼及兴隆沟出土者十分相似,应是由辽西影响而至。但形状各异的单孔坠饰极少见于辽西区,应为哈民文化独有造型。

第三段:南宝力皋吐文化时期,距今4500~4000年。

相比于哈民文化,新石器时代末期,科尔沁地区的文化目前仅见于南宝力皋吐遗址。如前所述,该遗址的内涵受周邻文化影响,尤其是辽西地区老哈河流域的小河沿文化。玉器方面亦是如此:

南宝力皋吐文化玉器主要见有璧(环)、璜、片形玉坠、玉管、璇玑形饰为主,除玉质外,绿松石片形坠饰、管等数量亦较多。造型上,璧环类、璜等与哈民文化时期玉器有所差异,但与辽西区小河沿文化石质同类器造型相似。尤其是绿松石质片形坠饰与小河沿文化十分相似。

由之可推知,地处西辽河、嫩江与第二松花江流域中间地带的科尔沁地区玉器的发展受周围地区,特别是辽西区大凌河与老哈河地域的影响较大。而文化内涵上具有本地域特色的哈民文化与南宝力皋吐类型,从玉器造型上看,二者之间并无直接的继承关系,而是多来自各时期周围地区的文化影响。因此,科尔沁地区在玉文化面貌上应该属于红山晚期与小河沿时期玉文化的辐射外圈。

呼伦贝尔地区位于内蒙古东北部,东邻大兴安岭,向西经蒙古高原可直达俄罗斯贝加尔湖一带。行政区划内的兴安盟与海拉尔东部属于嫩江水系,海拉尔西部属于额尔古纳河水系。目前所见新石器时代考古学文化以哈克文化为代表。

玉器主要见于海拉尔河流域,见著发表的有25件

,海拉尔区团结新村墓葬出有玉器7件,包括璧2件、锛1件、绿松石珠1件、斧2件、环1件,是该地区玉器最多的地点。陈巴尔虎旗东乌珠尔苏木墓葬出有玉璧及玉片各1件。其余皆为采集玉器,另外,据考证,故宫博物院收藏的11件璧环类器亦自海拉尔市。

,海拉尔区团结新村墓葬出有玉器7件,包括璧2件、锛1件、绿松石珠1件、斧2件、环1件,是该地区玉器最多的地点。陈巴尔虎旗东乌珠尔苏木墓葬出有玉璧及玉片各1件。其余皆为采集玉器,另外,据考证,故宫博物院收藏的11件璧环类器亦自海拉尔市。

根据墓葬及相关遗址的年代,哈克文化玉器主要存续于距今6000~4000年。

松嫩平原是由松花江和嫩江冲积而成,其间河流纵横。嫩江与第二松花江在扶余汇合后,始称松花江;之后接受了发源于长白山脉牡丹岭的牡丹江。根据出土资料及区域文化研究成果

,张广才岭与牡丹江流域以东与以西玉器面貌稍有不同,故本文所论述的松嫩区为松花江以北,张广才岭以西,即狭义的松嫩平原,张广才岭附近以东划入三江平原与俄罗斯滨海地区。

,张广才岭与牡丹江流域以东与以西玉器面貌稍有不同,故本文所论述的松嫩区为松花江以北,张广才岭以西,即狭义的松嫩平原,张广才岭附近以东划入三江平原与俄罗斯滨海地区。

由图一可以看出,玉器主要出于嫩江中下游地区,主要遗址有齐齐哈尔滕家岗

、杜尔伯特李家岗

、杜尔伯特李家岗

、依安乌裕尔大桥、镇赉聚宝山

、依安乌裕尔大桥、镇赉聚宝山

、泰来东翁山根

、泰来东翁山根

。松花江以北地区仅见呼兰河右岸的庆安莲花泡

。松花江以北地区仅见呼兰河右岸的庆安莲花泡

。据学者统计,双城区同心村、大庆市卧里屯、肇源农场、杜尔伯特他哈拉镇六家子村毛都西屯、江湾乡九扇门、大山种羊厂、泰一县塔子城、长寿湖、胜合遗址A地点及松花江流域的五常县莲花村、汤原县汤原镇东江村、同江市街津口镇等遗址也出少量玉器。

。据学者统计,双城区同心村、大庆市卧里屯、肇源农场、杜尔伯特他哈拉镇六家子村毛都西屯、江湾乡九扇门、大山种羊厂、泰一县塔子城、长寿湖、胜合遗址A地点及松花江流域的五常县莲花村、汤原县汤原镇东江村、同江市街津口镇等遗址也出少量玉器。

从表五可知,松嫩区玉器种类较为单一,以璧、二联璧、形状各异的有孔佩饰、环为多见,亦见有斧、锛等工具。匕形器仅见松嫩平原腹地的庆安莲花泡。多数玉器为采集,地层关系缺失,故本文对松嫩区玉器的梳理以发掘材料为主,采集为辅。对采集单位的年代判断参考学界观点。根据学者对嫩江中下游的考古学文化序列研究

及出土玉情况,本文将松嫩区玉器发展整理如下:

及出土玉情况,本文将松嫩区玉器发展整理如下:

第一段,相当于小拉哈一期甲组遗存阶段,距今约8000~7000年。

这一时期嫩江中下游多玉器极少,仅见松花江北部的庆安莲花泡,其以匕形器与坠饰为主,尤其是坠饰与南面的兴隆洼文化玉器、东部的小南山文化玉器都相差甚远。

表五 松嫩区各遗址出土(采集)玉器情况表

第二段,后套木嘎三期文化。

以东明嘎遗址为代表,时代上早于科尔沁地区的哈民文化,即约5500年之前。嫩江中下游玉器集中于嫩江下游。代表性器形有璧、环、联璧、坠饰、石骨朵等。除李家岗有坠饰外,其他遗址装饰品较少,皆以璧、环为主。造型上,扁平薄刃璧、联璧等造型应来自红山文化。东明嘎、杜尔伯物李家岗、东翁根山所见的石骨朵(鼓形器)、坠饰、剖面近圆形的环则应是本地特征,尤其是石骨朵,应是流行辽西地区小河沿文化及南宝力皋吐文化的石骨朵的源头之一。

第三段,相当于科尔沁地区的哈民文化,下限应早于本区昂昂溪文化。

该阶段以镇赉与乌裕尔河大桥遗址为代表。这一阶段玉器装饰品数量不多,主要以环为主,除常见的扁平环外,镇赉多见有剖面近圆形的环,此类环最早见于三江平原的小南山文化遗址。该阶段较有特色的是玉石质工具,除石骨朵外,以斧、锛较有特色。从造型上看,这一阶段的玉器与之前玉器差别较大,装饰品中未见有坠饰,璧环类器亦有所不同,与大兴安岭以西的呼伦贝尔地区的哈克文化相近。工具类亦是如此,两端有刃的锛与哈克遗址的锛十分相似,如前所述,该造型更早见于吉长地区的左家山二期,应是由之传入。

本文吉长区主要指第二松花江流域,即西辽河以东,第二松花江流域以西的区域。该区域处于下辽河、辽西、科尔沁、松嫩平原几大考古学文化区域间,故文化因素较为复杂。目前发现玉器的代表遗址有东丰西断梁

、长岭腰井子

、长岭腰井子

、农安左家山

、农安左家山

等。

等。

与西部科尔沁与嫩江中下游相比,该地区出土玉器数量较少,器型较为单一,早期为小型工具,如雕刻器、钻、凿、镞等,装饰品仅见有少量璧、环、坠饰、管等。虽器形单一,但很多器物极有特色,如雕刻器、钻、凿等,不见于其他地区。再如左家山二期出土的石龙距今约6000年,与流行于红山文化晚期的玉猪龙十分相似,时代稍早,是否为辽西区玉猪龙的源头之一尚不得知。

根据左家山文化分期情况

,本文将吉长区玉器发展划分为两个阶段:

,本文将吉长区玉器发展划分为两个阶段:

第一段,左家山第一期,距今约8000~7000年。

该段玉器主要见于左家山一期与东丰西断梁一期。前者见有玉雕刻器T11③:3,扁凿形,单面刃。后者亦仅见有玉凿、玉环T9③:8。

第二段,相当于左家山二期,距今约7000~6000年。

左家山二期玉器亦不多见,以工具为主。装饰品见有石龙(T4②:1)系用灰白霏细岩雕刻而成,与红山文化猪龙相类。腰井子遗址玉器以装饰品为主,其中鱼形、水滴形坠饰极有特色,璧亦为东北地区红山文化时期常见造型。

整体来看,吉长地区虽出土玉器不多,但其时代较早,东北地区早于此时的只有兴隆洼文化与小南山文化玉器,但器形上与吉长地区相差甚远。与之时代相近的沈阳新乐下层文化中玉器亦不多见,流行的煤晶质的耳饰亦未见于吉长地区。可见左家山第一期,绝对年代距今约8000~7000年时,吉长地区与相邻地区的玉器文化几乎无有交流。至左家山第二期,约距今6000年之后,从猪龙与璧的造型看,与辽西地区的应有交流。

据研究,农安左家山一期文化与新乐下层及兴隆洼文化有一定联系;而二期文化陶器方面与辽东半岛小珠山下层、后洼等遗址有共性,如筒形罐等。而三期文化则与小珠山中层、吴家村遗址间有互动,可以看出吉长地区位于南部黄渤海沿岸与东北内陆交通的要冲。

根据目前的区域文化研究

,松嫩平原东部的张广才岭、牡丹江东区域文化面貌在陶器上共性较多,与西辽河流域、松嫩平原西部区别较大,故本文将这一区域以东地区归于三江平原至日本海西岸地区。乌苏里江发源于锡霍特山和兴凯湖,主要支流为穆棱河,向北流至扶远进入黑龙江,与松花江、黑龙江共同冲积成三江平原,上游兴凯湖东南与俄罗斯滨海地区相连。

,松嫩平原东部的张广才岭、牡丹江东区域文化面貌在陶器上共性较多,与西辽河流域、松嫩平原西部区别较大,故本文将这一区域以东地区归于三江平原至日本海西岸地区。乌苏里江发源于锡霍特山和兴凯湖,主要支流为穆棱河,向北流至扶远进入黑龙江,与松花江、黑龙江共同冲积成三江平原,上游兴凯湖东南与俄罗斯滨海地区相连。

目前玉器主要见于小南山

、鬼门洞(Chertory Vorota)

、鬼门洞(Chertory Vorota)

、鲁德那亚、尚志亚布力

、鲁德那亚、尚志亚布力

、鸡西市刀背山

、鸡西市刀背山

、倭肯哈达

、倭肯哈达

、Boisma2

、Boisma2

、Djida等遗址,另外,还有其他一些地点见有零星玉器

、Djida等遗址,另外,还有其他一些地点见有零星玉器

。

。

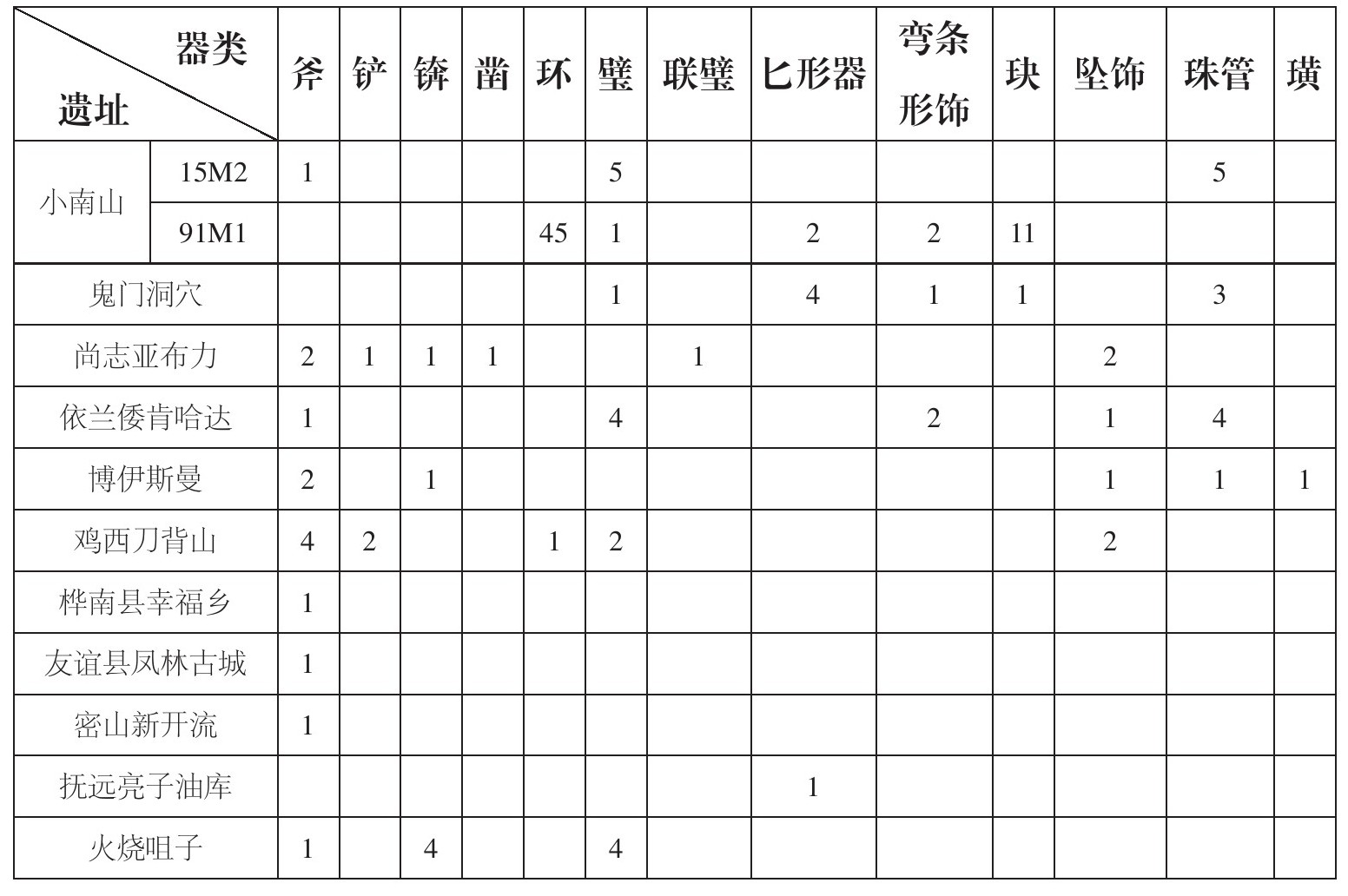

三江平原与俄罗斯滨海地区的玉器可分为两个区域:一是乌苏里江与黑龙江下游,包括中国三江平原地带及俄罗斯滨海地区,以小南山与鬼门洞穴为代表;二是牡丹江与绥芬河流域的山地及俄罗斯滨海南部地区,以倭肯哈达、博伊斯曼、尚志亚布力、鸡西刀背山等遗址为代表。综合当前学界的研究及玉器情况(表六)

,笔者将三江平原及俄罗斯滨海地区的玉器发展粗略划分为三个大段:

,笔者将三江平原及俄罗斯滨海地区的玉器发展粗略划分为三个大段:

表六 三江平原至俄罗斯滨海地区各遗址出土(采集)玉石器情况表

第一段:小南山文化早期,距今约9000~8000年。

以15M2所出玉器为代表。这一时期是目前发现东亚玉器的最早阶段。种类较少,造型简单,以小型璧、珠、管为主,是东亚几何形玉器的源头。

第二段:小南山文化晚期,距今约8000~6000年。

以91M1、鬼门洞穴所出玉器为代表。这一时期玉器种类有环、玦、匕形器、弯条形饰、管、珠、簪等。从91M1出有45件玉环看,与第一段相比,无论是种类还是数量,玉器制作工艺有了极大的提升。笔者推测,目前的发现在这两段之间应有缺环。而鬼门洞穴的玉器年代应晚于小南山91M1,是地域的滞后性还是分期尚等更多的考古新发现。

从整个东北亚的玉器看,小南山晚期的玉器以几何类玉器为主,可以分为两组:一组为环璧类,这是小南山文化或者说该区域玉器的代表性器物。从东北亚玉器的后续发展看,其影响了整个东北亚地区。另一组以玦、匕形器、弯条形饰为组合,这一组与辽西地区兴隆洼文化玉器相同,具体来说,玦与辽西地区的西拉沐沦河流域更为接近。另外,这组玉器同样见于渤海西岸的河北北福地。三地之间的关系有待进一步的研究。

第三段:亚布力文化或博伊斯曼文化阶段,距今约6000~5000年。

以倭肯哈达、亚布力、刀背山、博伊斯曼(Boisma2)遗址所出玉器为代表。就目前的发现看,第二阶段,玉器在三江平原及俄罗斯滨海地区衰退,与第一阶段的玉器间似有断层:种类上虽然仍以璧环类为主,但造型上却明显为辽西红山玉器风格,如联璧。偶见有上一阶段的弯条形饰,但环形玦与匕形器消失,这与整个东北亚地区的玉器发展脉络保持一致。新出现各种造型的坠饰,这类现象在嫩江流域及吉长地区几乎同步。而早于科尔沁地区与辽西地区以坠饰为主的玉器发展阶段。

三江平原及俄罗斯滨海地区地处欧亚大陆向海洋过渡的最前沿,是直接连接海洋文明的大陆地带。以乌苏里江及黑龙江下游地区小南山遗址玉器时代最早,最具代表性,但就目前的资料,其后续却未出现与红山文化同样高度的玉文明,是尚未发现还是文明中心的迁移或内涵变迁,尚待新的发现。

与东北亚大陆相比,日本列岛与朝鲜半岛新石器时代文明进程相对缓慢。日本列岛绳纹时代(BC12000~300年)之初延续旧石器时代的渔猎经济,日本学界称为草创期。直到距今12000年,才进入定居生活。朝鲜半岛新石器时代以篦纹陶器时期为主,始于BC6000年左右,约BC1000年左右进入新石器时代末期,即无纹陶器时期。从笔者搜集到的资料

看,朝鲜半岛新石器时代玉器罕见,限于篇幅,本文岛屿带玉器仅以日本列岛为主。在此需要说明的是,岛屿带资料多来自学者的研究论文,故存在遗漏或失误之处。

看,朝鲜半岛新石器时代玉器罕见,限于篇幅,本文岛屿带玉器仅以日本列岛为主。在此需要说明的是,岛屿带资料多来自学者的研究论文,故存在遗漏或失误之处。

由图二可以看出,绳纹时代早期前叶至弥生时代早期,从北海道至九州岛,玉器皆有分布。从绳纹早期后叶至前期开始,集中于本州及九州地区,尤其是绳纹前期,九州岛玉器急剧增多,成为日本列岛出土玉器最多的区域。中期以后,玉器集中于与朝鲜半岛南端相对的列岛东海岸。根据玉器资料,本文将日本列岛史前玉器文化按北海道、本州岛、九州岛三个区域进行梳理。

图二 新石器时代日本列岛及朝鲜半岛出土玉器分布示意图

日本列岛:北海道1.ピリヵ 2.汤の里4 3.八千代A 4.共荣B 5.丰里 6.美々5·美沢4 7.寿都3 8.小林;本州 9.桑野 10.三引 11.极乐寺(作坊) 12.舞鹤 13.长野ヵゴ田 14.富士见町打越 16.群马新堀东源ケ原国府 17.上浜田 18.根古谷台 19.薮沢I 20.阿久(作坊) 21.大角地(作坊) 22.长者屋敷 23.青森野井湾 24.馆野(星号表示绳纹前期后叶至中期常见的の形石饰);九州岛 25.鹿儿岛市三角山Ⅰ 26.宫崎(下猪ノ原/永迫第2/前原) 27.熊本县石の本 28.郡元町鹿大工学部 29.和田ノ胁泉川 30.川边郡 31.日置郡 32.加世田市 33.出水市 34.大口市 35.曾于郡 36.姶良郡 37.萨摩郡 38.西都市 39.北诸县郡 40.えびの市 41.宫崎郡42宇土市 43.熊本市 44.下益城郡/上益城郡 45.球磨郡 46.人吉市 47.神埼郡 48.佐世保市 49.松浦市 50.东彼杵郡 51.南高来郡 52.糸岛郡 53.浮羽郡 54.鞍手郡 55.宗像郡 56.福冈市 57.久留米市 58.速见郡 59.宇佐市 60.下毛郡 51.直入郡

距今约20000至10000年,日本列岛装饰品出现于北海道,如美利河遗址、汤之里4遗址

等,还见有橄榄石珠子。新石器时代玉器主要见于八千代A、豊里、共栄B、美々5、美沢4、寿都3等遗址。旧石器时代遗址主要分布于日本海岸与津轻海峡,而绳纹早期前叶则主要分布于东南部海岸,绳纹前期重新西移。

等,还见有橄榄石珠子。新石器时代玉器主要见于八千代A、豊里、共栄B、美々5、美沢4、寿都3等遗址。旧石器时代遗址主要分布于日本海岸与津轻海峡,而绳纹早期前叶则主要分布于东南部海岸,绳纹前期重新西移。

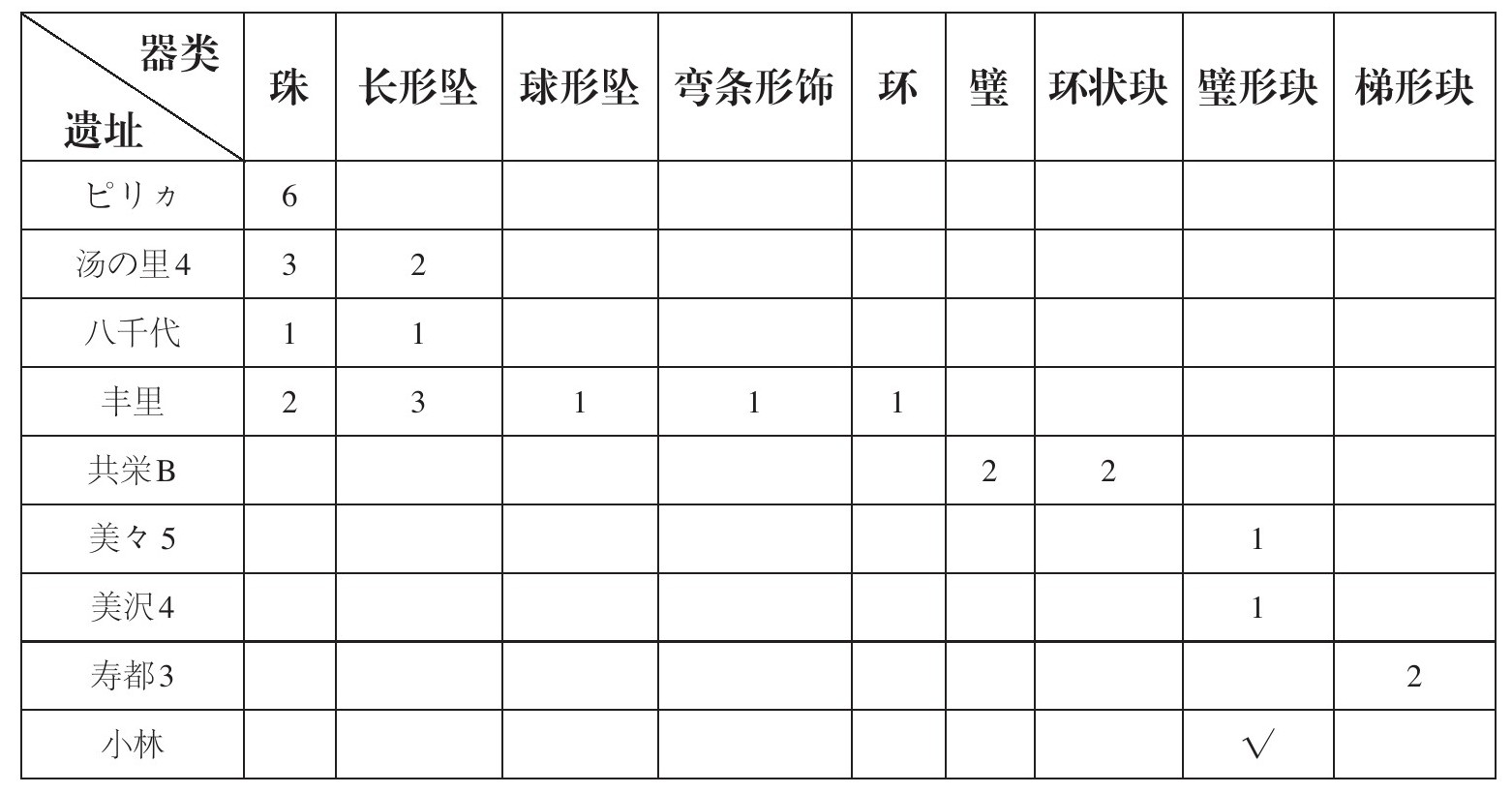

从代表性遗址出土玉器看(表七),北海道旧石器时代的玉珠、坠饰最多。这一用玉模式延续至绳纹早期前叶,如八千代。从豊里与共栄B的玉器情况看,绳纹早期前叶,北海道玉器种类开始增多,除原有的珠、坠外,增加了环、小璧、玦,且造型开始丰富,如坠新增有球形、弯条形。这一时期,玦、弯条形饰与东北亚大陆造型相似。绳纹前期开始,玉器主要以玦为主,造型分化,以中孔较小、玦孔较大的璧形玦与梯形玦为常见,与东亚大陆玉玦造型差别较大,这应是岛屿带玉文化的新因素。从北海道玉器资料的梳理可知,玉器的发展脉络可分为四段:

表七 北海道旧石器及绳纹时代各遗址出土玉器情况表

第一段:旧石器时代晚期。

以ピリヵ遗址、湯の里4遗址为代表,种类以珠为主,偶见有坠。质地要求不甚严格,玉质较少,而以各种石类为主。该时段应是各地旧石器装饰品的开始,如东亚大陆山顶洞人亦以石珠与穿孔坠饰

为主。

为主。

第二段:绳纹早期前叶,距今8000~7000年以前。

以八千代A、豊里为代表,玉器种类延续了旧石器时代的珠、坠,增加了环、弯条形饰。坠的造型丰富,有球形、弯条形。造型与日本海西岸的东北亚大陆玉器较为相似,此时,辽西区与三江平原的玉玦、弯条形器等已成熟。

第三段:绳纹早期末叶至前期初,距今7000~5500年。

以共栄B为代表,玉器种类延续第二期出现的新种类,出现玦、小璧等。玦的造型为环状玦,这是整个日本列岛玦的最早形态,边缘较内缘薄,应为东北亚大陆薄刃玉器体系的外延。

第四段:绳纹前期前半至中期前半,距今5500~4500年。

以美々5、美沢4、寿都3、小林等遗址为代表,时代集中于前期前半,相较本州与九州岛较早。从玉器种类看,旧石器时代的珠、坠减少,早期的弯条形饰、小璧等亦不见,仅以玦为主,与本州、九州岛的发展同步。玦的造型与早期前叶差别较大:玦孔缩小,玦口弯长,以璧形玦为主,后期玦的整体外形由圆形开始向其他几何形状变化,如出现顶端圆弧的梯形等,这是日本列岛玦的主要形态。

第五段:绳纹中期后半以降,距今4500年以后。

北海道的玉器较少,据资料偶见有硬玉,以勾玉为主。与此时流行于日本本州及朝鲜半岛的硬玉文化面貌趋同。

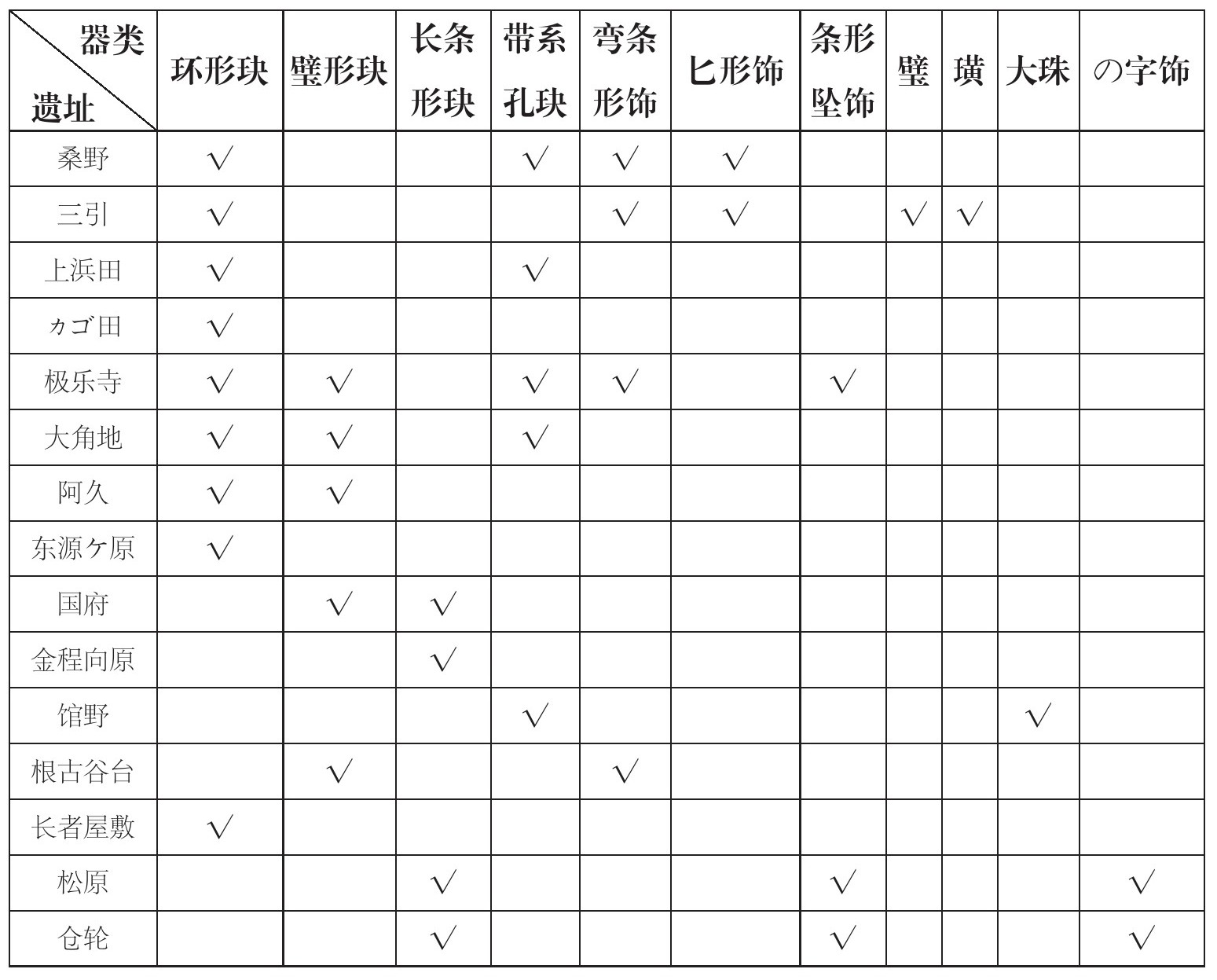

本州岛是日本列岛最大的岛屿,狭长形,呈弧形环于日本海西部,与北海道以津轻海峡相接,与九州岛以关门海峡相接。本州岛玉器

最早见于绳纹早期末叶墓葬,晚于北海道,但其数量与造型却比北海道丰富得多,由图二可知遗址众多,代表遗址富井桑野、神奈川上浜田、长野县ヵゴ田、群马县新堀东源ケ原、栃木县宇都宫市根古谷台、山形县长井市长者屋敷、长野县安昙野市明三社(Ariakesanja)遗址等。由典型遗址出土玉器情况(表八)及各遗址的年代,将本州岛玉器的发展划分如下:

最早见于绳纹早期末叶墓葬,晚于北海道,但其数量与造型却比北海道丰富得多,由图二可知遗址众多,代表遗址富井桑野、神奈川上浜田、长野县ヵゴ田、群马县新堀东源ケ原、栃木县宇都宫市根古谷台、山形县长井市长者屋敷、长野县安昙野市明三社(Ariakesanja)遗址等。由典型遗址出土玉器情况(表八)及各遗址的年代,将本州岛玉器的发展划分如下:

表八 本州岛绳纹时代代表遗址出土玉器情况表

第一段:绳纹早期后半至前期初,距今约7000~6000年。

本州岛的玉器最早见于绳纹早期后半,以桑野、三引、上浜田等遗址为主,以桑野时代较早。由图二可见遗址主要分布于本州岛北部的日本海东岸。种类有玦、匕形饰、弯条形饰、璧、璜等。数量上,以玦的数量最多。造型上,以环形玦为主,环形玦面剖面变薄,面变宽,即整体向扁薄发展,以上浜田为代表。质地上桑野、三引以玉为主,少量水晶;上浜田除玉质外,以滑石质为主。

带孔玦、璧形玦自桑野遗址开始出现,贯穿了整个日本绳纹时代的用玦史。其系孔的位置在玦背或玦口一侧,可能除了耳饰外还有其他功能。

第二段:绳纹前期前半至中期前半,距今约6000~4500年。

本州岛以玦为主的传统玉器文化进入鼎盛时期,发现极乐寺、大角地、阿久、新堀源ケ原、ハチ高原遗址、广谷地B遗址等多处作坊遗址,主要分布于富山、新潟、兵库等沿海及日本列岛中央高地附近。这一地区是日本列岛的翡翠及石材的主要分布地点。数量众多的玉器作坊遗址,说明此时日本列岛以玦为核心的玉石饰品的贸易交通体系较为发达。

器形以玦为主,存在珠、管、坠饰等。造型以宽面扁薄的环状玦及璧形玦为主,共同特征就是玦口变长,玦孔较小。不见匕形饰、弯条形饰。绳纹前期后半开始,本州岛的玉器数量减少,以璧形玦及长条形玦为主,当不为耳饰。

第四期:绳纹中期后半以降,距今4500年以后。

中期以长野县松原、东京都八丈岛仓轮遗址为代表。早期玦急剧减少,只剩下玦口极长的异形玦,坠形饰以长条形棒饰为主。此时,自北向南沿日本海东岸分布“の”形石饰,还见有其他造型,如帽子形石坠饰。翡翠大珠成为新的玉器种类。绳纹后期,本州岛的玉器以翡翠为主,造型为弯勾形,日韩学界称之为勾玉或曲玉。

据地质学研究,距今约7000年,日本火山爆发。九州岛绳纹时代的文化层基本以火山灰为分界,分为上、下两层。从目前日本学者发表的研究资料看,九州岛的玉器始见于火山灰下层,即绳纹时代早期末叶。玦的出现则是在绳纹前期,主要集中于九州岛西部及南部沿海地区,由北及南时代渐迟。

据笔者收集的资料,九州岛玦比北海道及本州要迟,主要见于绳纹前期,一直延续至绳纹后期。绳纹时代前期以后,九州岛的玉器急剧增多,据不完全统计,出土地点有近五十处,集中于九州岛靠近日本海及黄海的中南部。以玦为主,亦见有匕形器、单孔璜形器、玉管等。据出土玉器情况及遗址年代,暂将九州岛玉器文化划分如下:

第一段:绳纹早期末叶,距今7200~6400年。

九州岛玉器不多。常见有陶质耳珰。

第二段:绳纹前期初至中期,距今6400~4500年。

以玦为主的玉器大量出现,广泛分布于日本海东岸地带及南九州地区。以鹿儿岛市ノ原第1区、第3区、上烧田、阿多贝塚及大分县速见郡山香町広瀬川原田洞穴、下毛郡本耶马溪枌洞穴、直入郡萩町野鹿洞穴、熊本松ノ木等遗址出土的玉玦为代表。玦的造型以环状与璧形玦为主。绳纹中期开始,玦以璧形玦为主。

第三段:绳纹后期以后,距今4500之后。

鹿儿岛绳纹后期以大分县石原贝塚、鹿儿岛县柳井谷、黑武者、栫ノ原,宫崎县前ノ原、福冈县北宇土池等遗址出土玉玦为代表。玦的造型以璧形为主,即皆玦口细长,玦孔较小。同时,璧形玦开始异化,如大分县石原贝塚玦孔两侧玦面肥大,且上端有孔。再如乌越玦形状似半椭圆形,类似九州岛的条形玦,但下端平齐,玦孔细长。

弥生时代初期北九州地区发现有碧玉质的粗大管玉,而本州岛早在绳纹前期已见有翡翠玉器,中期以后翡翠大珠等都已出现,故九州地区的翡翠饰品当由本州岛西岸传播而来。

综合东北亚大陆与岛屿带各区域的玉器发展过程,将东北亚新石器时代玉器文化的发展划分为三期:

第一期:小南山—兴隆洼—绳纹前期初

包括大陆辽西区第一段,松嫩区第一段,吉长区第一段与第二段,三江平原至俄罗斯滨海地区第一段与第二段,日本列岛北海道第二段至第三段前叶,本州岛第一段。玉器的主要种类有玦、匕形器、弯条形饰、璧环等。综合各家研究及最新考古学资料,将第一阶段年代定于距今9000~6000年为宜。大陆三江区与辽西区玉器最为成熟,岛屿带北海道与本州岛稍迟,可下延至距今6000年左右。

第二期:红山—亚布力—绳纹中期中叶。

包括辽西区的第二段,科尔沁地区第二段与第三段,呼伦贝尔区哈克文化,松嫩平原第二段,三江平原第三段及北海道第三段,本州岛第二段与九州岛第二段。其中三江平原亚布力文化、吉长区第二段左家山二期及辽西区第二段时代稍早,其他区域稍滞。综合各家研究,第二期定于距今6500~5000年为适宜。

大陆张广岭以西地区,无论是造型还是数量,玉器都发生了极大的变化,辽西红山玉文化达到鼎盛时期,影响了周围的科尔沁、松嫩、吉长地区。而呼伦贝尔地区玉器既有与相邻区域的相似,又显示出与贝加尔湖一带玉器的相近。三江区北部玉器发展缓慢,南部玉器稍多。日本列岛玉器以本州岛与九州岛为主,以玦为主,出现许多新的造型。

第三期:小河沿—昂昂溪—绳纹后期。

包括大陆辽西区的第三段,科尔沁第三段,松嫩区第三段,日本列岛北海道第四段、第五段、本州第三段及九州岛第三段,岛屿带玉器延续至古坟时代。

根据各区域的材料,该期定为距今约5000~4000年为宜。大陆玉器出现断崖式衰落,岛屿带以玦为主的玉文化衰落,以大珠、曲玉为主的硬玉文化渐起。

第一期小南山—兴隆洼—绳纹前期初

根据最新考古数据,小南山遗址玉器所出墓葬分为早晚两期,早期年代距今约9000~8500年;晚期年代距今约8500~7000年。鬼门洞穴年代晚于小南山晚期墓葬。辽西区兴隆洼文化玉器集中于距今8000~7000年。处于辽西与三江平原中间的松嫩区与吉长区的年代距今7000~6000年。日本列岛北海道弯条形玉器稍早,但下文甲、乙两组玉器的年代都滞后于大陆。根据该期具体情况,可以将该期细分为两段:

I段:距今9000~7000年。

包括三江区小南山文化、辽西区兴隆洼文化、吉长区农安左家山一期及日本北海道玉器第三段。

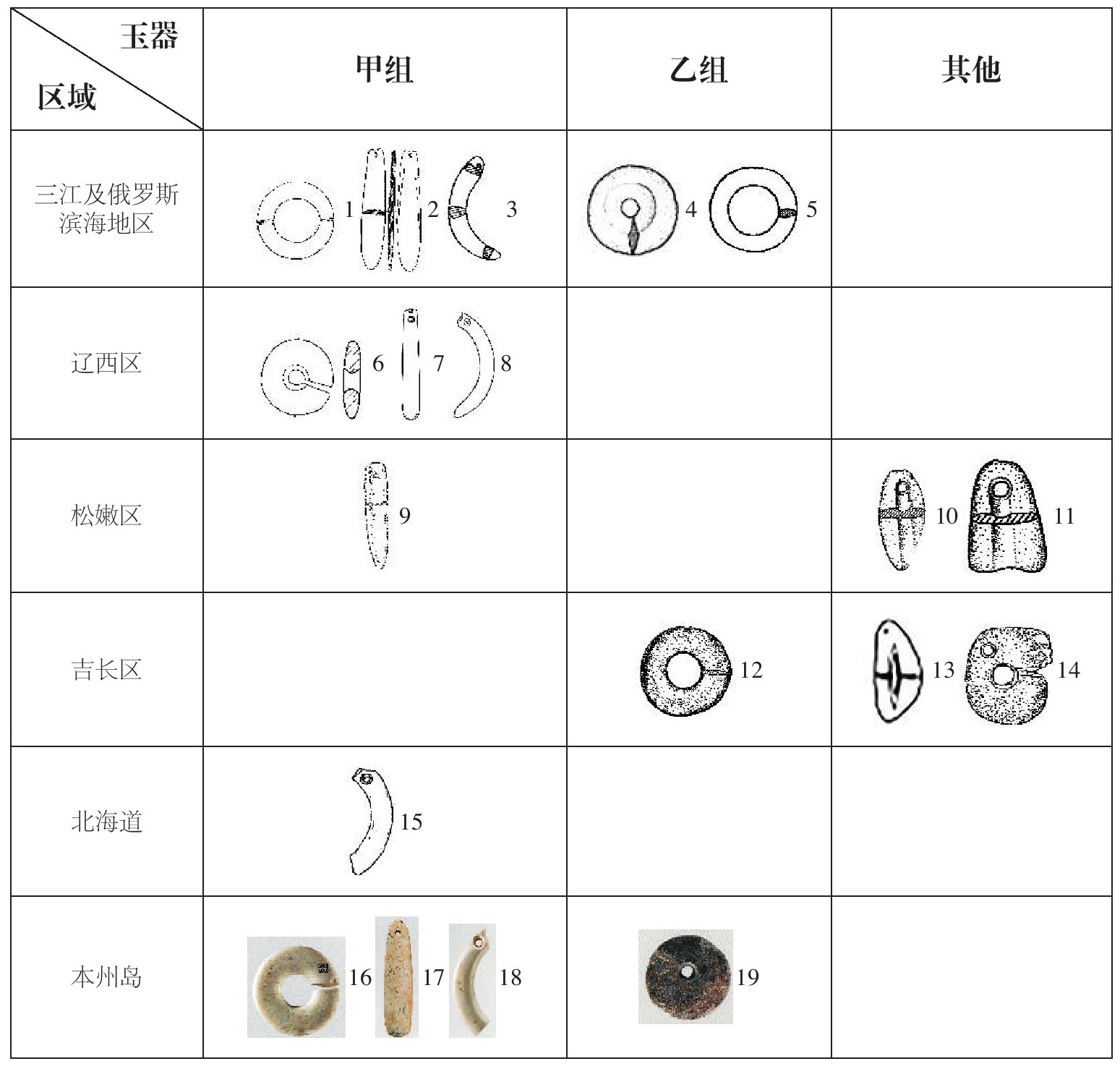

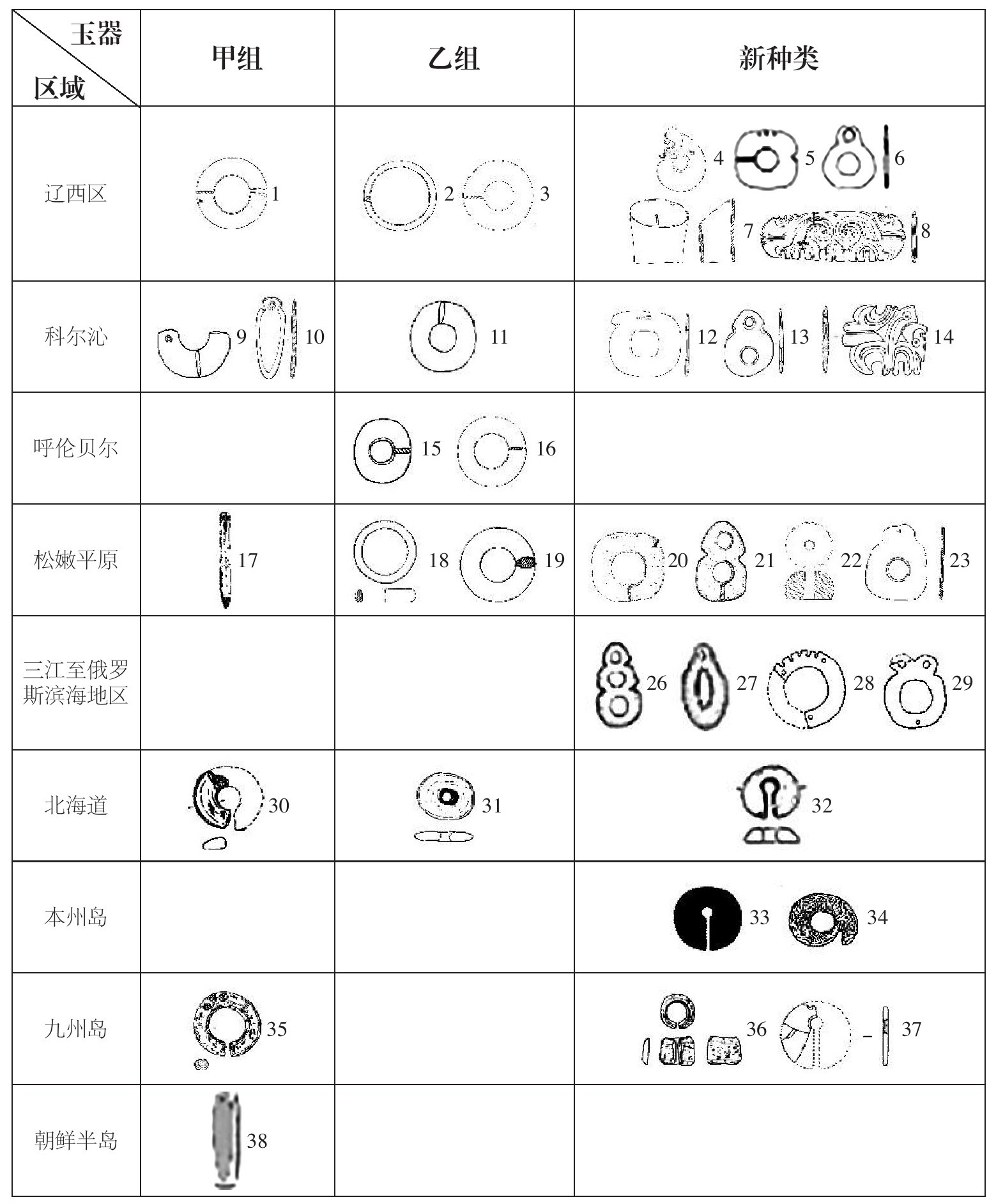

就目前所见资料,这一时期应是东北亚,甚或东亚玉器的滥觞期。种类包括工具与装饰品两大类,以装饰类为主,代表器形有玦、匕形器、弯条形饰、璧、肖生类等。但区域间组合有所差异。根据出土情况,可以分为甲、乙两组:甲组包括玦、匕形器、弯条形饰或单孔璜形饰;乙组以璧环类玉器为主。小南山遗址中甲、乙组器物有着较明显的时代先后,即出土乙组玉器(图三4~5)的基本为早期墓葬,而甲组器物(图三1~3)的时代为晚期墓葬。兴隆洼文化仅见甲组器物(图三6~8),各遗址出土情况稍有差别(详情见辽西区)。吉长区仅有凿与环,不见甲组玉器。日本列岛仅北海道见有弯条形饰(图三11)。

Ⅱ段:距今7000~6000年。

包括三江区鬼门洞穴、松嫩区第一段、吉长区第二段、本州岛第一段等。

俄罗斯滨海区鬼门洞穴甲、乙两组玉器都有。松嫩区甲组仅有匕形器(图一9),其他两类阙如,不规则带孔坠饰较多(图三10~11)。吉长区第二段见有璧、不规则坠饰及龙形器(图三12~14)。日本列岛本州岛的桑野与三引遗址甲组、乙组玉器皆有见到(图三16~19),造型上与鬼门洞穴相似。

图三 兴隆洼-小南山-绳纹前期初各区域玉器比较示意图

三江及俄罗斯滨海区:1.玦小南山M1:21 2.匕形器小南山墓葬出土 3.弯条形饰小南山RX采:5 4.小玉璧小南山RX采:7 5环刀背山JD采:5 辽西区:6.玦白音长汗M4:7 7.匕形器查海T0307②:1 8.弯条形饰兴隆沟109号墓出土松嫩区:9匕形器10~11坠饰庆安莲花泡 吉长区:12.璧腰井子采:09 13.坠饰腰井子F2:3 14石龙形器左家山T4②:1北海道:15.弯条形饰豊里本州岛:16~18.玦、匕形器及弯条形饰桑野遗址19.小孔璧三引

造型上,整个东北亚出土的甲组玉器都较为相似:兴隆洼文化环形玉玦内孔双面钻,外大内小,相接处内沿磨圆,断面为多面形或椭圆形;而日本列岛玉玦多环状,断面较厚,玦口较短。琢玉技法上,据学者研究,大陆与岛屿皆为砂绳线切割

。乙组器物璧皆为小孔。

。乙组器物璧皆为小孔。

使用方法上,由于绝大部分墓葬中人骨不存,很难确定玉器的位置。仅从个别地区资料看,辽西地区玉玦多成对使用;日本列岛也多成对使用。

第二期红山-亚布力-绳纹中期中叶

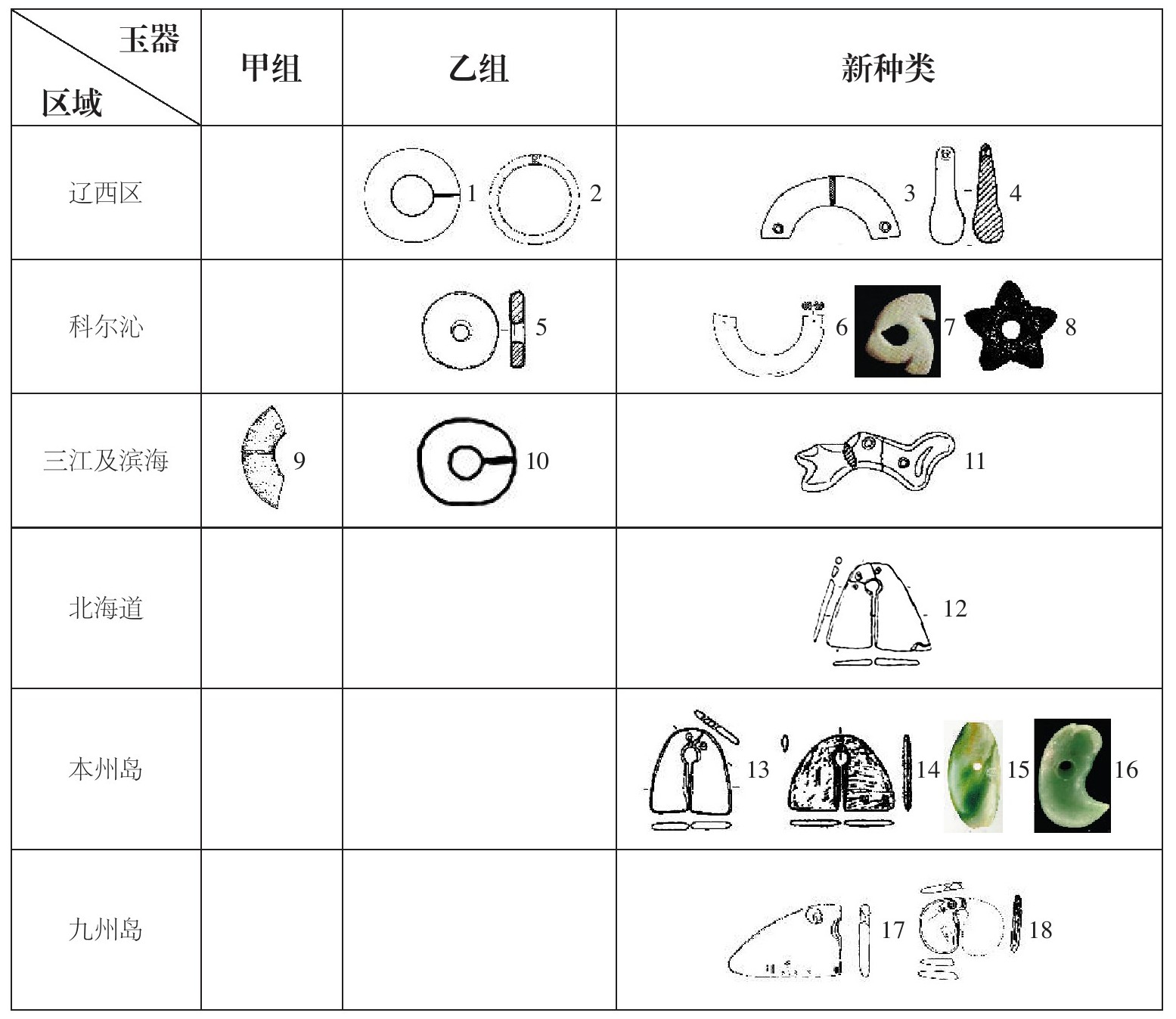

该期为东北亚玉文化发展最为迅速的时期,大陆与岛屿带玉器文化都对各自区域的文明进程起到了极大的推进作用。就玉器文化面貌而言,大陆与岛屿带差异较大:大陆玉器文化以辽西区为中心,由之向四周辐射。种类以“礼神”为核心的礼玉为主,第一期流行的甲组玉器皆很少见到,乙组璧环类造型有所变化,如第一期三江区璧内孔周边呈凹弧斜坡(图四4),而红山式璧剖面扁梭形,内外缘皆薄刃状(图四3)。岛屿带玉器则以玦为核心。

辽西区红山文化中期以后,玦偶有见到,但其他玉器种类突然增多,包括猪龙、勾云形器、斜口筒形器、璧环类及龙凤、枭、龟、蝉等(图四1~8)。璧环类与第一期乙组或应有继承关系。红山猪龙与吉长地区的龙形器十分相似。

科尔沁地区哈民玉器包括匕形器、璧、双联璧、璜、勾云形器等(图四9~14),主要受红山文化影响较深,但亦有早期兴隆洼文化玉器的影响,如匕形器、璜形坠饰等。

松嫩区多联璧、璧形器,璜、环、斧、锛(见有黑曜石质)、凿、镞、石骨朵等(图四17~23)。由联璧及璧形器可见与红山文化关系密切。但第一期甲组器物亦有遗存,如骨匕形器、圆形璧(图四17、19)。同时,第一期的不规则有孔坠饰仍有见到,出现新的器形圆形骨朵(图四22,23),可能为辽西区第三期同类器物的源头。

呼伦贝尔地区玉器虽少,但极有特色,以璧环类为主(图四15~16),其中一类内孔周缘为凹弧状斜坡,可明显看出与第一期乙组器物的传承关系。另一类璧内外缘皆薄刃状,与红山玉璧一致。且从玉色看,哈克玉器多青白,半透,这与红山玉质差别较大,但相邻的松嫩区常见,科尔沁地区偶见,可能与贝加尔湖地区玉器文化有关,如基托伊文化玉器与东北亚玉器关系密切

。

。

三江区玉器后续乏力,甲组仅偶见有玦,乙组中璧环类较多,不规则带孔坠饰增多(图四26~29),如亚布力遗址的坠饰。亚布力遗址见有三联璧,说明其与红山玉文化有着直接或间接的联系。

图四 红山-亚布力-绳纹中期中叶东北亚区域玉器比较示意图

辽西区:1.玦牛N16M15:1 2.环牛N2Z1M21:7 3.璧牛N2Z1M7:26 4.龙牛N2Z1M4:5 5.方璧牛N2Z1M21:60 6.联璧牛N2Z1M22:3 7.斜口形器牛N2Z1M22:1 8.勾云形器牛N16M15:3科尔沁区:9.坠饰哈民F46:20 10.匕形器哈民F47:8 11.璧哈民F46:16 12.哈民F46:15 13.联璧哈民F46:13 14.勾云形器哈民F44:1呼伦贝尔区:15.团结M2采:151 16.团结M2采147松嫩区:17.李家岗出土(骨匕)18.东翁根山TDY采:1 19.璧镇赉采:17 20.李家岗子TLM采:2 21.东翁根山TDY采:2 22.李家岗子TLM采:1 23.坠饰杜尔伯特M13三江至俄罗斯滨海区:26.联璧亚布力RB采12 27.坠尚志亚布力YB采:10 28.刀背山JD采:8 29.刀背山JD采:7北海道:30~31.玦、小孔璧共栄B出土32.小孔玦美々5出土本州岛:33.小孔玦栃木根古谷台34.の形石饰仓轮九州岛:35.玦鹿儿岛县栫ノ原36.管形玦川原田37.小孔玦长崎根比吕池朝鲜半岛:38.匕形器韩国厚浦里

与东北大陆玉玦衰退不同,日本列岛(图二30~33,35~37)进入玉玦发展的全盛期:本州与九州岛玉玦大量发现,不但有圆形玉玦、管形玦,还出现许多异形玦,以玦口较长的小孔玦为特色。分布范围自北海道至九州岛。另外,本州岛出现的石质“の”形饰(图二34)与大陆辽东区与海岱区常见的牙璧相似,是否有关,尚待研究。

综上可见,第二期大陆与岛屿带都进入了各自玉文化发展的高峰期,但差异显著,共性微弱:大陆方面,随着文明进程加快,社会内部复杂化加剧,玉器成为辽西区红山社会秩序与内涵的表征物。科尔沁、松嫩区与辽西区共性较大,当属红山玉文化圈。但除红山因素外,科尔沁、松嫩、吉长区及呼伦贝尔都含有明显的第一期文化因素,或还有贝加尔湖玉器因素。三江平原为第一期玉文化的延续,红山玉文化影响微弱。日本列岛将玦文化发展成熟。

第三期小河沿-昂昂溪-绳纹后期

与第二期红山玉文化相比,辽西区玉器第三期为断崖式衰落,以璧环类、坠饰为主,且多石质。日本列岛虽仍以玦为主,但硬玉文化悄然而起。

辽西区小河沿文化以石质为多,主要有工具与装饰品两类。环、璧形器应是沿袭红山玉文化因素(图五1~2)。科尔沁地区与辽西区十分相似(图五5)。除璧环外,两区域第三期常见璜、绿松石耳饰、牙璧形饰(图五3~4,6~7),应是南来的长江下游及辽东-海岱玉器因素。骨朵(图五8)应为第二期松嫩区玉石器因素。

三江区玉器极少,延续第一、第二期内涵,如有孔璜形器、璧形器(图三9~10),同时出现少量新生因素(图五11)。

日本列岛以玦为主的玉文化系统衰退,出现许多不规则造型(图五12~14,17~18),当不为耳饰。此类造型与时代偏晚的中国台湾卑南同类造型相似。绳纹中期开始,翡翠质玉器增多,除大珠外,还有曲玉、管等(图五15~16),其中曲玉流行于后来的日本古坟及朝鲜半岛三韩时代。

总之,第三期大陆与岛屿玉文化明显为不同的用玉体系,玉文化交流迹象极微弱。

通过上文历时比较,可以看出第一期东北亚大陆与岛屿带玉器文化联系紧密,共性明显,表明互动活跃。第二期以后,大陆与岛屿带玉文化走向各自不同的发展轨迹,共性微弱,互动不明显。但大陆与岛屿带各自区域内的互动较之前更为活跃,尤其大陆内部,不但有相邻区域的互动,如红山文化时期与海岱、江淮及太湖地区的互动,甚或存在与西伯利亚地区的互动。为更清晰地呈现东北亚玉器发展脉络,笔者将大陆与岛屿、大陆内部的玉器文化发展及互动分别归纳如下:

图五 小河沿-昂昂溪-绳纹后期东北亚区域玉器比较示意图

辽西区:1.璧大南沟M28:5 2.镯哈啦海沟M39:16 3.璜大南沟M59:6 4.石耳坠哈啦海沟M41:12科尔沁区: 5.璧南宝力皋吐CM7:1 6.璜南宝力皋吐07M199:6 7.牙璧南宝力皋吐2008年出土 8.煤晶骨朵南宝力吐BM44:3三江及俄罗斯滨海区: 9.弯条形饰倭肯哈达YW采:3 10.璧倭肯哈达YW采:8 11.玉饰倭肯哈达YW采:10北海道: 12.小孔方形玦寿都3本州岛: 13.小孔方形玦金程向原 14.半圆形玦仓轮出土 15.翡翠大珠上尾駮出土 16.翡翠曲玉青森日山(1)遗址九州岛: 17.半圆形玦仁田尾 18.小孔璧形玦野鹿

小南山—兴隆洼—绳纹前期初,大陆三江区与辽西区玉器在均早于俄罗斯滨海地区与日本列岛。从目前所见上述区域玉器的共性与存续时间的落差看,日本海东西两岸的大陆与岛屿间当有直接的互动无疑。

红山—绳纹中期中叶,随着各区域玉文化逐渐与本地文化相结合形成新的玉文化体系,考古材料显示大陆区与辽东-海岱区玉文化间存在直接交流,但与岛屿带玉文化迥然有别:以红山文化为代表的东北大陆玉文化出现全新面貌,日本列岛却延续第一阶段玉文化以玦为主的特征。

小河沿-绳纹后期,大陆以小河沿文化为主,玉文化内涵虽不能与红山文化相比,但与其周围地区,如辽东—海岱区及黄河中游地区的交流却逐渐加强,将另撰文论述。日本列岛以玦为中心的玉文化系统逐渐被以珠、曲玉为主的硬玉文化代替。

由之可知,东北亚新石器时代玉文化的海洋传播与交流主要发生于第一期,根据古地质学及海洋变迁史,东北亚大陆与岛屿带旧石器时代互通及文化相似已是学界共识。而玉器的相似说明直到距今9000~7000年,大陆与岛屿间仍存在互动或族群的迁徙。距今6000年之后,陆、海区域互动逐渐式微。

目前,成熟的玉器最早见于大陆第一期I段三江平原小南山文化与辽西区查海—兴隆洼文化,二地相距较为遥远,但以玦、匕形器与弯条形饰为主的甲组玉器共性明显,但辽西区缺乏乙组玉器。而辽西区甲组玉器中的玦有片状圆形与管状,后者不见于三江区,说明二区域间存在陆路交流以,但亦有各自特色。

第一期II段三江区与辽西区间的松嫩区北部庆安莲花泡有匕形器,其他区域皆不见有甲、乙两组玉器的其他器类。多见不规则带孔坠饰,表面皆有竖向凹痕,与I段匕形器匕面的凹痕相似。吉长区见有石质龙形器。总之,从此段开始,大陆玉器开始区域化发展。

第二期开始,辽西区的玉文化发展为以神玉为核心的礼玉文明,与之相邻的科尔沁地区、吉长地区、松嫩平原等受红山玉文化影响明显。三江区玉器数量减少,玦消失,弯条形器及环形器仍有存在,较多为不规则坠饰,如张广才岭三附近的亚布力遗址。不规则坠饰较多见于三江区、松嫩区及吉长区东部,即三区相邻近区域,但不见于辽西区。另外,三江区还见有三孔联璧,从目前学界对亚布力遗址的年代推测看,早于红山文化联璧。联系到第一期II段吉长区左家山的猪龙,是否可以说明三江区及吉长区存在对辽西区红山玉器的直接影响。

即辽西区在与相邻区域的互动关系中,占据绝对主动,北上经科尔沁进入嫩江下游,向西进入呼伦贝尔草原地区;向东进入吉长地区,由之与张广才岭以东的三江区接触。三江区与松嫩、吉长区关系紧密,且存在对辽西区的反向影响。

至第三期,大陆玉器文化整体衰落。以辽西区的小河沿文化与科尔沁地区的南宝力皋吐类型较有特色,除延续红山玉文化外,受南方海岱地区及长江下游良渚玉文化系统影响明显,后者的影响可能由海岱地区、辽东半岛转折而来。

由大陆与岛屿带玉器文化的历时比较与互动分析可知,新石器时代东北亚玉文化可以分为“陆玉”(大陆玉器)与“海玉”(岛屿带玉器)两个用玉体系。两个用玉体系的具体内容及背后的功利作用,将另撰文,不在此展开论述。

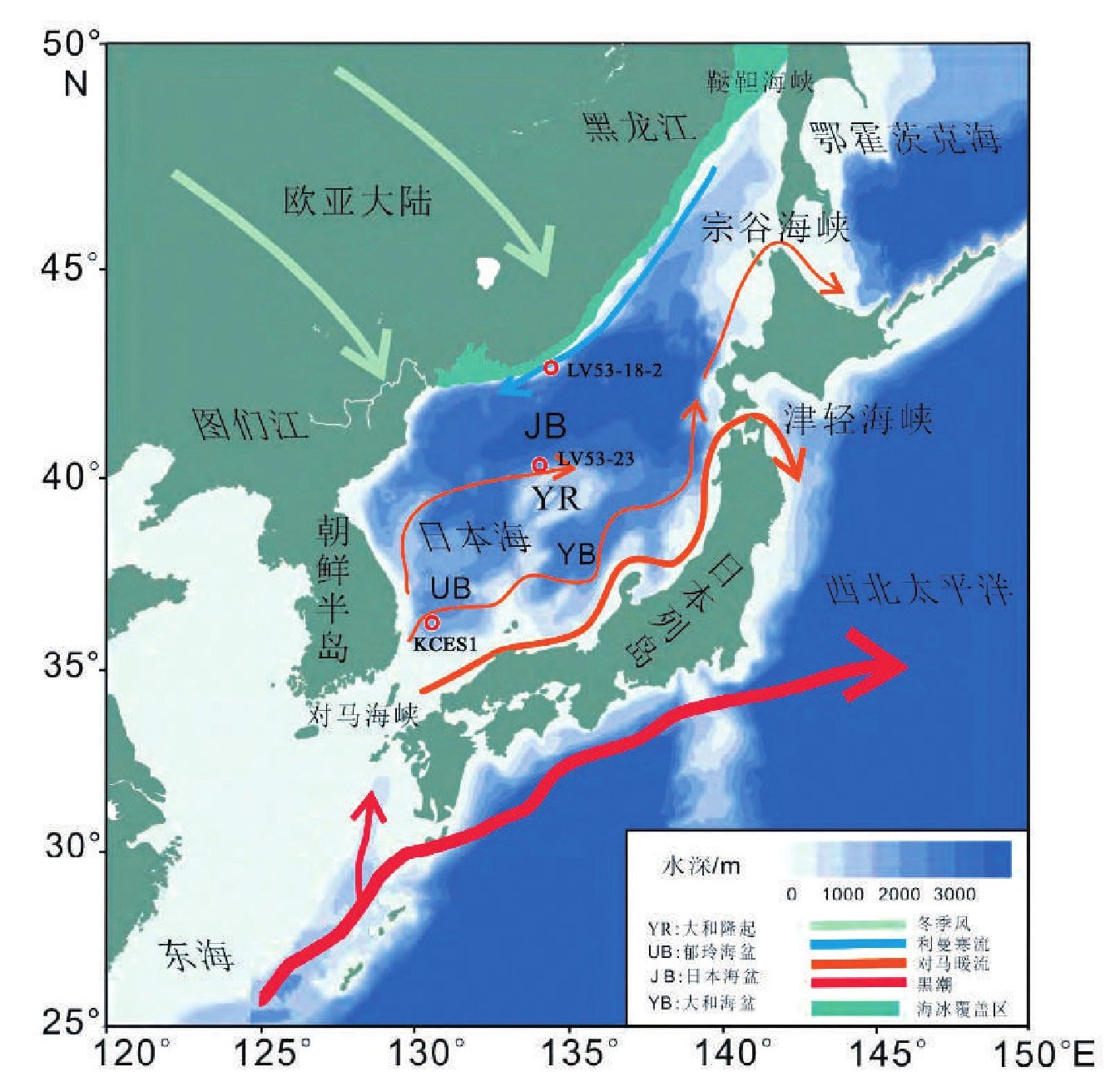

本部分旨在探讨新石器时代东北亚大陆与岛屿带玉器文化互动的可能及路线,以期重构该区域的“陆玉”与“海玉”之路。虽然文明的传播与延续是由高向低,由早及晚。但文明的创造者与传播者——族群的位移却受到诸多外在自然因素的影响,即无论身处陆地还是海洋岛屿,某时某地的气候及自然环境都是决定当时交通方式及路线的关键因素。相对陆路而言,海洋交通更为复杂,因为海水受所处地理位置、纬度、大陆沿岸地貌、海底结构、海水密度、风场、太阳地球月亮等天体运动诸多因素合力的影响,会随季节变化沿相对固定的路线流动着,即洋流,或称之为“海流”。海流有大有小,有的甚至几百公里宽,上千公里长。方向也随海域的位置、季风及地球偏向力的不同而有所不同,主流与支流形成错综复杂而又有规律可循的“海洋路线”。

因此,要了解逝去的某一时间段内,某个海域大陆与岛屿间的交通路线,就必须了解该时间内该海域的地质与海洋气候变迁。

东北亚大陆与岛屿带间的日本海是东亚大陆边缘海纬度最高、封闭程度亦最高的一个边缘海,主要通过自南向北的鞑靼海峡、宗谷海峡、津轻海峡、对马海峡与外海相通,最浅的为北部的鞑靼海峡,最浅处仅15米;最深为南部的对马海峡,也仅深130米。

图六 日本海现代表层环流示意图

(图片采自《第四纪研究》第39卷第3期,2019年,第3页)

由于日本海域的近封闭结构,海流与海水温度受洋流影响极大,以现在的观测数据看(图六),流经日本列岛附近的最大洋流是生成于赤道附近的日本暖流,又称黑潮(图六最粗的红线):自赤道向北沿台湾岛以东琉球群岛至日本列岛,在日本列岛南端九州岛分形,其中一支向北过对马海峡,为对马暖流(Tsushima Warm Current),进入日本海后沿列岛西海岸北上。来自北方的利曼寒流(Liman Cold Current)自北沿东北亚大陆东海岸南下,加上日本海沿岸流,故在暖流与寒流的相互作用下,日本海表层呈逆时针环流:南部的对马暖流经对马海峡沿本州岛向北流经日本海东岸,分别通过津轻海峡和宗谷海峡进入北太平洋和鄂霍茨克海。来自北方的利曼寒流则与对马暖流方向相反,自鞑靼海峡沿日本海西岸,即东北亚大陆俄罗斯滨海地区沿海南下,在北纬40°向东偏转后与对马暖流相遇。

除洋流外,由于日本海地处高纬度,海洋表面还受海冰影响。海冰是海洋中由于表层海水降温凝结而成的,广泛存在于中高纬度的海区。由于利曼寒流的南下,加之日本海西岸冬季受来自西伯利亚寒流的影响,海域西北部冬季发育大量海冰。现在日本海西岸一般为季节性海冰,大体范围包括从鞑靼海峡直到大彼得湾一带,出现于12月至次年3月。海冰发育范围的大小主要的受东亚冬季风(East Asian Winter Monsoon)强弱影响。东亚冬季风形成于中新世

,其强弱受到欧亚大陆气候和温度的变化导致高纬度气压变化影响,最强盛时期为末次冰盛期(距今30000~15000年)和冰消期早期,与本文研究时间新石器时代相关的是末次冰期晚期以来。

,其强弱受到欧亚大陆气候和温度的变化导致高纬度气压变化影响,最强盛时期为末次冰盛期(距今30000~15000年)和冰消期早期,与本文研究时间新石器时代相关的是末次冰期晚期以来。

据最新研究

,距今17500~15000年间,日本海西部可能有海冰持续覆盖,且季节性变化微弱,海冰全盛期,范围可达北纬42°,即本州岛东北部的Oga(男鹿)半岛。末次冰期晚期-中全新世早期(距今15000~7800年)期间,随着北半球高纬度地区日照量的增加,全球气温有所上升,东亚夏季风增强,带来降水和热量,导致海水升温,海平面上升。距今约8000年,全球海平面上升至目前水平,因此,日本海的封闭结构、海峡浅度及寒、暖流的交汇等综合原因,海平面的上升导致周围海洋中的温暖水体入侵至日本海,造成日本海海冰夏季融化明显。但是,此时东亚冬季风仍然十分强盛,造成日本海冬季气温较低,西岸的海冰覆盖范围依然较大,即此时冬、夏两季巨大的温差造成日本海西岸海冰活跃:冬季海冰范围扩张,夏季前端冰融明显。全新世(距今7800~5000年)以来,由于北半球高纬度地区太阳辐射量的下降,东亚冬季风势力减弱。全球气温与海平面的持续上升,对马暖流大量入侵,导致日本海表面温度上升,冬季海冰形成缓慢,而夏季海冰持续融化,即日本海西部的海冰范围快速缩小。

,距今17500~15000年间,日本海西部可能有海冰持续覆盖,且季节性变化微弱,海冰全盛期,范围可达北纬42°,即本州岛东北部的Oga(男鹿)半岛。末次冰期晚期-中全新世早期(距今15000~7800年)期间,随着北半球高纬度地区日照量的增加,全球气温有所上升,东亚夏季风增强,带来降水和热量,导致海水升温,海平面上升。距今约8000年,全球海平面上升至目前水平,因此,日本海的封闭结构、海峡浅度及寒、暖流的交汇等综合原因,海平面的上升导致周围海洋中的温暖水体入侵至日本海,造成日本海海冰夏季融化明显。但是,此时东亚冬季风仍然十分强盛,造成日本海冬季气温较低,西岸的海冰覆盖范围依然较大,即此时冬、夏两季巨大的温差造成日本海西岸海冰活跃:冬季海冰范围扩张,夏季前端冰融明显。全新世(距今7800~5000年)以来,由于北半球高纬度地区太阳辐射量的下降,东亚冬季风势力减弱。全球气温与海平面的持续上升,对马暖流大量入侵,导致日本海表面温度上升,冬季海冰形成缓慢,而夏季海冰持续融化,即日本海西部的海冰范围快速缩小。

由之,末次冰期晚期以来,日本海域海面有三次大的变化:距今15000年左右,冰期达到全盛,日本海北部海域冬季几乎被海冰覆盖,东北亚大陆可直达本州岛西海岸东北部;距今15000~8000年,虽然海平面上升,但冬季海域西海岸海冰依然大面积覆盖;距今8000~5000年以来,气候与海平面持续上升,海冰逐渐消融,大陆与岛屿间冬夏海水覆盖面加大。

由上可知,东北亚陆玉与海玉的互动发生于距今约9000~7000年,之后陆玉与海玉基本按各自轨迹与相邻区域文化碰撞,发展为东亚陆、海用玉体系。因此,新石器时代东北亚陆、海玉器文化系统互动的关键在于理清第一期玉器文化的传播路线。而从目前的考古证据看,作为东北亚新石器时代玉器发展第一期代表性器型的甲、乙两组玉器可能存在不同的传播路线:

首先,甲组玉器玦、匕形器及弯条形器主要存在于兴凯湖北部的小南山文化、辽西区的兴隆洼文化、俄罗斯远东滨海南部大彼得湾附近的鬼门洞、北海道及本州岛北部西海岸的八千代及桑野遗址,即日本海两岸(图一1~4、37;图二5、9)。以上各地同一玉器种类的造型几近一致,而且学者从制玉技术确认东北亚第一期都使用了砂绳切割技术,且此技术为东北亚源起

。

。

以目前发现来说,甲组玉器以小南山遗址最早,由北向南,由大陆向岛屿传播开来。依据考古材料,笔者初步推测甲组玉器的传播分陆路与海路:

(1)陆地(陆路与水路)传播,即大陆内部传播。

除三江平原小南山、西辽河兴隆洼、兴隆沟、查海、白音长汗等遗址见有甲组玉器外,稍晚遗址中松嫩区北部的庆安莲花泡及科尔沁区嫩江支流霍林河流域通榆双岗镇皆采集有匕形器,前者还有很多带孔坠饰。据学界推测前者相当于兴隆洼文化晚期,距今约8000~7000年。后者为科尔沁区第一期,距今约6500~5600年。故就目前的发现资料,甲组玉器在东北亚陆地的互动应是沿松花江流域至嫩江流域,再至西辽河流域的西行路线。

此外,甲组玉器的西行互动还包括自辽西区越过燕山向南的传播:这条支线主要是通过太行山前的河北走廊,如河北易福地

、天津牛道口

、天津牛道口

出土的玦及匕形器等即是证明。从吉长区及下辽河区的新乐文化

出土的玦及匕形器等即是证明。从吉长区及下辽河区的新乐文化

中皆未见玉玦、匕形器、弯条形饰看,辽西区玉文化不存在直接或间接向东传播至朝鲜半岛或日本的可能。辽东半岛后洼遗址

中皆未见玉玦、匕形器、弯条形饰看,辽西区玉文化不存在直接或间接向东传播至朝鲜半岛或日本的可能。辽东半岛后洼遗址

所见石玦,应是北部三江区顺图们江、鸭绿江而来。

所见石玦,应是北部三江区顺图们江、鸭绿江而来。

(2)海路传播,即日本海两岸大陆边缘地带的传播。

由前述新石器时代日本海域的气候变迁可知:距今15000年以前,东北亚大陆东海岸与对面北海道及本州岛北部存在通过海冰直接通行的可能,这与北海道旧石器时代文化与东北亚大陆极度相似相吻合。至距今8000年前,虽然海平面上升,但日本海西岸冬季海洋风依然旺盛,冬、夏巨大的温差使得日本海西北岸与东岸存在通过冬季海冰通行的可能。即使不能直接通行,此时日本海域的利曼寒流与对马暖流早已形成,故寒、暖流交汇引起的逆时针海流,亦可将大陆东海岸与本州岛西海岸连通起来。

日本列岛以北海道玉器为最早,但与东北亚大陆相似甲组器类仅见豊里遗址的弯条形器,距今8000~7000年,早于本州岛西海岸的桑野遗址。桑野遗址与俄罗斯滨海鬼门洞穴隔海相望,甲组玉器完备。因此,日本列岛二地甲组玉器的早晚、器类的区别及位置都说明以大陆小南山遗址为中心的甲组玉器的海路传播可能存在不同的路线,应存在向北与向南两个方向:

Ⅰ向北的传播路线

时代越早,日本海北部海域海冰覆盖面越大,尤其鞑靼海峡海面极窄且浅,直接通行的可能极大。虽然库页岛并没有发现直接的玉文化传播证据,但岛南端出土的黑曜石石器,经日本学者研究部分原料来自北海道,时代约16300~9000

。另外,新石器时代库页岛虽属于“平底筒形罐”文化,但受北海道陶器影响较深,表明这里可能是东北亚大陆与日本列岛史前文化的中转站之一。故北海道与大陆间可能存在通过黑龙江下游入海口经库页岛过宗谷海峡,或直接通过鞑靼海峡海冰到达北海道南部的通道,这是海路传播的路线之一。

。另外,新石器时代库页岛虽属于“平底筒形罐”文化,但受北海道陶器影响较深,表明这里可能是东北亚大陆与日本列岛史前文化的中转站之一。故北海道与大陆间可能存在通过黑龙江下游入海口经库页岛过宗谷海峡,或直接通过鞑靼海峡海冰到达北海道南部的通道,这是海路传播的路线之一。

大陆小南山玉器可能还存在沿陆路向更北地区的传播路线,如远东Yakut(雅库特)地区

出土距今5000~4000年的玉玦,这是东亚玉玦分布的最北端。

出土距今5000~4000年的玉玦,这是东亚玉玦分布的最北端。

Ⅱ向南的传播路线

桑野遗址甲组玉器时代稍晚,距今约7000年。由上文可知,距今8000年左右,日本海冬、夏存在巨大的温差,西北海岸冬季海冰较盛,且利曼寒流沿东北亚东海岸向南流动,与由南而来的对马暖流相遇,造成日本海流的逆时针流动。甲组玉器极可能由小南山遗址南下至俄罗斯滨海地区(鬼门洞穴),或趁冬季海冰面积较大,跨海至本州岛西岸。或利用寒流与暖流交汇引起的海流逆时针经俄罗斯滨海、朝鲜半岛沿海,至本州岛西海岸。这是海路传播的另一支可能路线。

同时,南下的这条海路传播可能还存在沿图们江南下的可能:从上文提及的鸭绿江右岸丹东后洼遗址后洼下层文化的石玦、石勾形饰等,年代距今约7000年。与之相邻黄海沿岸无相似玉器存在,故源头可能是三江平原小南山玉器。同时,这一路线可能还到达了朝鲜半岛,如时代稍迟的高城文岩里、东三洞贝冢、厚浦里等的玦、匕形器

是很好的证据。

是很好的证据。

总之,东亚时代较早的小南山遗址甲组玉器的海路传播应存在向北与向南两大传播方向:向北进入黑龙江流域,分为两小支,一小支直接通行或间接跨越海峡到达北海道;另一小支可能直接向北传播至远东北部。向南亦分为两小支,一小支直接南下或经绥芬河至俄罗斯滨海符拉迪沃斯托克一带利用冬季海冰或洋流到达日本海西岸本州岛;另一小支则可能沿图们江、鸭绿江到达黄海北岸,或沿图们江直接进入朝鲜半岛。

相比甲组,以小孔璧环类玉器为核心的乙组玉器的传播范围小得多。从前文区域玉器文化因素的历时比较可知,东北亚玉器文化第一期乙组璧环类器主要见三江平原及俄罗斯滨海地区,本州岛西部偶见。

大陆地区,除小南山、鬼门洞遗址,还偶见于尚志亚布力、鸡西刀背山等遗址。辽西区第一期并未发现璧类玉器。松嫩区第一期的黑龙江流域庆安莲花泡遗址多小孔装饰品,亦非璧类。吉长区的东丰西断梁山一期见有石璧,距今7400~7200年。日本海对岸的北海道仅在共栄B发现有小型小孔璧,距今7000~5500年,本州岛三引遗址见有璧。

综上,东北亚乙组玉器时代最早的是小南山文化,且这类玉器早于甲组玉器。其源头是否与贝加尔湖一带旧石器时代的璧环类玉器有关,暂且不论。从目前材料看,东北亚乙组玉器的流向主要有向南和向西两个方向。

向南的传播应与甲组玉器向南的海路传播一致,即由陆路或绥芬河进入俄罗斯滨海符拉迪沃斯托克一带,再由冬季海冰,或寒、暖海流引起的逆时针洋流为助力到达日本海东岸。

向西的一支应是经老爷岭、张广才岭附近的亚布力文化,进入第二松花江的吉长区。再向西进入辽西区,或向北进入嫩江下游附近,影响了上述区域的第二期及后续的玉器文化,如红山、哈民、哈克等文化。

正如前文所说,东北亚新石器时代玉器文化第二期开始,陆玉与海玉面貌差异巨大,各自走向了不同的用玉体系。这与新石器时代日本海域海洋气候变迁的第三阶段气候持续变暖、海平面上升且冬、夏温差缩小,导致海冰急剧消融使海域变宽等自然因素密切相关。当然,大陆与岛屿带生业模式的不同、各自区域社会复杂化进程的快慢及区域文明重心的转移等因素,应是域内玉器文化面貌变化的关键性原因。

纵观目前的考古资料,小南山—兴隆洼时期,成熟的东亚大陆玉文化存在陆路与海路传播,之后在各自的文明轨迹上向不同的用玉体系发展,形成了陆玉与海玉两大用玉体系。虽然红山—绳纹中期以后,东北亚大陆与岛屿间玉文化互动微弱,但各自区域内的文化互动却十分活跃,如以礼神为主要内涵的红山玉文化与海岱地区大汶口文化玉器、太湖区良渚玉文化及江淮地区凌家滩玉文化的互动,学界多有探讨,此不多述。

绳纹前期中叶开始,受东北大陆玉文化影响而形成的日本列岛玦玉文化逐渐成熟,集中于九州岛,以玦为主,不见匕形器、弯条形器等。除固有的玦口短、断面稍厚的造型外,出现玦口较长的三角、梯形或不规则形状的玉玦,如宫崎内小野遗址出土的“几”形玦。此类玉器见于时代稍晚的中国台湾卑南遗址出土玉玦,如B2449中PN20771、PN20775

。处于中国台湾东海岸的卑南遗址

。处于中国台湾东海岸的卑南遗址

,紧邻琉球群岛,当不能排除受北来岛屿影响的可能。

,紧邻琉球群岛,当不能排除受北来岛屿影响的可能。

另外,绳纹中期,南九州见有“工”字形陶耳珰,两端略外撇造型,如鹿儿岛一陶罐中出有十多件,至绳纹晚期仍有见到。根据现代人类学的研究,当代中国台湾及东南亚一带的南岛语族中仍然流行此类耳饰。此类型耳珰最早见于长江下游河姆渡文化二期

,长江流域史前遗址多有见到。东海东西两端的长江下游与南九州耳珰间的关联尚等新的证据,故中国台湾及东南亚的耳珰的源头除中国东南沿海外,亦不能排除日本列岛南九州的可能。

,长江流域史前遗址多有见到。东海东西两端的长江下游与南九州耳珰间的关联尚等新的证据,故中国台湾及东南亚的耳珰的源头除中国东南沿海外,亦不能排除日本列岛南九州的可能。

绳纹前期后叶开始,九州岛海岸

多见“の”形石坠饰,外围旋出一齿或两齿,器身顶部穿一孔,如新潟县卷町遗址所出土者。虽源头尚不清晰,但菲律宾金属时代的贝类耳饰

多见“の”形石坠饰,外围旋出一齿或两齿,器身顶部穿一孔,如新潟县卷町遗址所出土者。虽源头尚不清晰,但菲律宾金属时代的贝类耳饰

与其极为相似,极可能是日本岛屿玉文化的海路传播结果。

与其极为相似,极可能是日本岛屿玉文化的海路传播结果。

附记:本研究系国家社会科学基金一般项目“新石器时代东亚大陆与岛屿间玉文化的交流与互动研究”(17BKG009)阶段性成果。