摘要: 玉料因其润泽的外观成为古人装饰品原料之一,又因其坚硬的质地所承载的加工成本暗示着制作者可能采取了定居程度较高的生活方式,以至于玉器的起源这一问题需要从狩猎采集者的文化生态学角度加以考量。本研究尝试从宏观生态学的视角来思考中国北方玉器的起源过程,兼论陶器的起源和细石叶技术的转变过程,并把三项技术置于东北亚史前石器技术演化和文化适应变迁的背景中进行研究。玉器的起源与发达的石器打制技术、广泛的社会网络、富足的狩猎采集生活之间可能存在着关联之处,而这种生活方式和水生资源利用与陶器的使用似乎存在着行为上的联系。本文勾勒出了中国北方陶器起源过程的三部曲:旧石器时代晚期的孕育过程、中石器时代的诞生过程和新石器时代的转化过程。本研究旨在为玉器起源的问题提供一个参考性的视角,希望能抛砖引玉,促进玉器研究方法的多元化。

关键词: 玉器起源 狩猎采集者 宏观生态学 东北亚

ABSTRACT: Jade has been selected as a kind of material for decoration during prehistorical and historical periods because of its moist appearance, while its high processing coast borne by hard texture suggests that the makers may have adopted a high level of sedentism, making the issue of origin of jade technology need to be investigated from the perspective of transforming cultural ecology of hunter-gatherers during the Paleolithic-to-Neolithic transition.This case study attempts to clarify this process in the northern China from the viewpoint of macroecology, and also to discuss the origin of pottery technology and the transformation of microblade technology, in which the three kinds of technologies would be displayed against the background of evolution of lithic technology and adaptive changes in northeastern Asia.The origin of jade technology is suggested to be correlated with developed lithic technology, extensive social network, and affluent hunting-gathering lifeways, which may show behavioral connections with the use of aquatic resources and the adoption of ceramic technology.The present article outlines a“trilogy”of the origin of jade technology in northern China:incubation during the Upper Paleolithic, birth during the Mesolithic, and transformation during the Neolithic.This study aims to provide a referential framework and to promote the diversification of methodology on the studies of jade artifacts.

KEYWORDS: Origin of Jade Technology;Hunter-Gatherers;Macroecology;Northeastern Asia

玉器在中国乃至东亚传统社会与文化中占据着重要位置,不仅体现在设施和人工制品的使用与装饰上,也体现在人格塑造上——将“玉”赋予温润的属性,并与“君子”的德行联系起来。欧亚大陆东侧的玉器与西侧的黄金构成了物质文化最独特的标志,并在广袤的空间和深远的时间尺度内塑造了人类史前史与历史。然而,中国玉器的起源研究一直停留在推测层面上,直到小南山遗址的发现揭开了兴隆洼文化玉器

之前社会生活的幕布,成为根据目前发现材料所能推断出的“中华玉文化的摇篮”

之前社会生活的幕布,成为根据目前发现材料所能推断出的“中华玉文化的摇篮”

,并将郭大顺对玉器起源与渔猎文化之间关系的探索从猜想转向了真实的材料研究

,并将郭大顺对玉器起源与渔猎文化之间关系的探索从猜想转向了真实的材料研究

,也为在整个东北亚深入探索陆上玉路和海上玉路提供了可能

,也为在整个东北亚深入探索陆上玉路和海上玉路提供了可能

。

。

与一系列“起源”问题(如细石叶技术、陶器、农业、文明起源)一样,玉器的起源包括两方面的含义:从时间意义上而言,某地发现了(迄今已知)最早的玉器;从世系上而言,某地发现的玉器应该为其他遗址所发现玉器的物质文化的祖先。前者一般可以通过共出遗存的年代所确定,虽然中间存在着误差和关联的可靠性等问题,但通过严格的田野和实验室控制还是可以基本推断玉器的埋藏年代。不同于前者纯粹的文化历史考古学或科技考古学问题,后者涉及文化阐释的挑战,即使时间顺序能够确立,仍然不能从严格意义上确认较晚的玉器是较早的玉器所代表文化或思维的直接后代,毕竟存在着技术传递中出现的失传、再发明,以及复杂的社会过程

。为了避免落入单一起源说的窠臼,本文倾向于从更大的地理范围和更深的时间尺度来思考包括玉器在内的物质文化的起源过程。不同于从最早的年代学证据出发来调查玉器的出现,本研究将从文化演化的角度利用宏观生态学的方法来探索中国北方玉器起源的过程与机制。这样,自下而上的归纳法和自上而下的演法能够齐头并进、互相补充。本文更多采用演绎法,借助类比法进行探索。

。为了避免落入单一起源说的窠臼,本文倾向于从更大的地理范围和更深的时间尺度来思考包括玉器在内的物质文化的起源过程。不同于从最早的年代学证据出发来调查玉器的出现,本研究将从文化演化的角度利用宏观生态学的方法来探索中国北方玉器起源的过程与机制。这样,自下而上的归纳法和自上而下的演法能够齐头并进、互相补充。本文更多采用演绎法,借助类比法进行探索。

早期的玉器,尤其是晚更新世—早全新世的玉器几乎都是装饰品。若理解玉器的起源,需要将之置于旧石器时代装饰品的框架下进行讨论。装饰品的出现被认为是“行为现代性”(behavioral modernity)的重要标志之一,虽然在非洲的中期石器时代(Middle Stone Age)已有发现,欧洲的旧石器时代中期的遗址中也有零星的发现,但装饰品等带有象征意义的物品只有在旧石器时代晚期——现代人移居整个旧大陆以来——才成为史前狩猎采集社会几乎不可或缺的一部分

。布朗(J.A.Brown)与普莱斯(T.D.Price)把人口密度、最大的居址规模、永久祭祀地、艺术风格,以及墓葬上的差别视为旧石器时代晚期革命后社会复杂性的识别特征

。布朗(J.A.Brown)与普莱斯(T.D.Price)把人口密度、最大的居址规模、永久祭祀地、艺术风格,以及墓葬上的差别视为旧石器时代晚期革命后社会复杂性的识别特征

,装饰品与他们所列举的后三个特征直接或间接相关。甘博(C.Gamble)将装饰品视为狩猎采集者扩展网络的重要媒介

,装饰品与他们所列举的后三个特征直接或间接相关。甘博(C.Gamble)将装饰品视为狩猎采集者扩展网络的重要媒介

。与具有很高基因与情感资源投入的亲密网络以及解决日常生活的供给问题的效用网络不同,扩展网络的运作需要风格与符号资源的参与。

。与具有很高基因与情感资源投入的亲密网络以及解决日常生活的供给问题的效用网络不同,扩展网络的运作需要风格与符号资源的参与。

需要注意的是,具有成为装饰品潜力的物体拥有一系列特征。怀特(R.White)列举了制作奥瑞纳穿孔装饰品的原料:石灰岩、片岩、滑石片岩、滑石、哺乳动物牙齿、骨骼、鹿角、象牙、现生及石化的海洋和淡水软体动物贝壳、珊瑚化石、箭石化石、煤精、褐煤、赭石,以及黄铁矿

。在众多原料中,象牙在欧洲旧石器时代晚期社会中得到了广泛应用,他认为表面光泽、质地平滑使象牙成为重要的装饰品原料,并认为“象牙的抛光本身就代表它自然世界中的质地”。莫菲(H.Morphy)注意到光彩在美学上的价值,并认为光彩是跨文化的效应

。在众多原料中,象牙在欧洲旧石器时代晚期社会中得到了广泛应用,他认为表面光泽、质地平滑使象牙成为重要的装饰品原料,并认为“象牙的抛光本身就代表它自然世界中的质地”。莫菲(H.Morphy)注意到光彩在美学上的价值,并认为光彩是跨文化的效应

。这些论述为探讨玉质石料为何被史前狩猎采集者所采纳提供了物质—美学的研究视角。

。这些论述为探讨玉质石料为何被史前狩猎采集者所采纳提供了物质—美学的研究视角。

在《欧洲旧石器时代社会》一书中,甘博注意到奥瑞纳文化中广泛发现的骨制品和象牙制品可能暗示着社交网络的扩展。在Istállósko遗址1950~1951年发掘区第9层和第7、8层分别发现了114件和31件,在Potocka Zijalka遗址发现了130件骨制品和象牙制品,这些物品在之前的场所中很少发现。在捷克共和国Dolní Věstonice-Pavlov遗址的巴普洛文时期(2.7万~2.4万年)的文化要素中,出现了诸多象征行为的遗存,如埋葬和艺术品。艺术品包括传统的贝壳与牙齿装饰品、具象艺术品和烧过的黏土制品,并发现了疑似月亮历的物品和赭石块。这些物品与其他遗存,如墓葬、房址、火塘与陶窑等设施共同构成了丰富多彩的社会生活。

虽然目前为止学者对装饰品在早期人类社会中所扮演的角色还不太清楚,但从史前史和狩猎采集人类学的角度可以做出如下推论:(1)人类的装饰行为在旧石器时代就已经发生,并且在旧石器时代晚期成规模出现,成为社会生活的重要组成部分;(2)狩猎采集者的象征行为应该与身体装饰密切相关,起源可以追溯到史前时代;(3)装饰品的出现与扩展社会网络的维持有直接关系,可能存在着原料的搬运和人与人之间的交换行为。

欧洲旧石器时代社会的研究成果为我们探索东亚玉文化的起源提供了借鉴的思路。小南山玉器的发现暗示着中国东北(更广阔的说是泛贝加尔—黑龙江流域)可能是玉文化的起源之地。长久以来,对技术扩散的研究秉持了文化历史的解释框架,用人群迁移和文化扩散来阐释物质文化的源流。但是否存在着另外的解释框架?本文将采用文化生态学的方法来对玉器起源展开讨论。

中国东北与欧洲北部都属于高纬地区,在全球意义上可以归为广义的北极地带。北极地区民族志资料显示出生活在高纬的狩猎采集者需要维持更为复杂的设施和使用更为精致的工具,以保障衣食住行等生活基本需求在安全的阈值之内。凯利(R.L.Kelly)比较了卡拉哈里均夸人(Ju/'hoansi)和阿拉斯加努纳缪特人(Nuvugmiut)的技术产品

,最明显的莫过于技术的复杂程度。在其他条件都相同的前提下,与生活在低纬地区的人群相比,高纬的居民面对着风险更高的生活,低下的地表生产力与更强的季节性要求狩猎采集者通过提升技术的专门化与精致性来抵御资源的不可预测性带来的生存危机。从全球范围内现存的狩猎采集者民族志数据出发,宾福德(L.R.Binford)也注意到高纬地区更为复杂的设施——在纬度42.6°之上(即有效温度低于12.75℃)区域,狩猎采集者需要更多依赖陆生动物资源(如果有条件,也会选择水生资源)来维持生计

,最明显的莫过于技术的复杂程度。在其他条件都相同的前提下,与生活在低纬地区的人群相比,高纬的居民面对着风险更高的生活,低下的地表生产力与更强的季节性要求狩猎采集者通过提升技术的专门化与精致性来抵御资源的不可预测性带来的生存危机。从全球范围内现存的狩猎采集者民族志数据出发,宾福德(L.R.Binford)也注意到高纬地区更为复杂的设施——在纬度42.6°之上(即有效温度低于12.75℃)区域,狩猎采集者需要更多依赖陆生动物资源(如果有条件,也会选择水生资源)来维持生计

。另外,他也注意到随着纬度的增高和有效温度的下降,资源分布更为不均匀,集食者(collector)可以通过任务小组的形式把不同的资源运到中心营地,并通过储备来抵御与季节性相关的资源不平均带来的风险

。另外,他也注意到随着纬度的增高和有效温度的下降,资源分布更为不均匀,集食者(collector)可以通过任务小组的形式把不同的资源运到中心营地,并通过储备来抵御与季节性相关的资源不平均带来的风险

。这种以后勤组织作为应对关键资源分布不平均的策略的生活方式与低纬地区盛行的采食者(forager)模式很是不同。

。这种以后勤组织作为应对关键资源分布不平均的策略的生活方式与低纬地区盛行的采食者(forager)模式很是不同。

需要注意的是,狩猎采集社会并不总是平等社会(egalitarianism),非平等(nonegalitarian)狩猎采集者也存在。人类学家通常采用“简单、非丰裕”以及“复杂、丰裕”来形容这两种类型的觅食社会

。现存的非平等狩猎采集社会主要生活在北美太平洋西北海岸,考古材料表明欧洲的中石器(Mesolithic)遗存和日本的绳纹(Jomon)时代也可能具有类似的社会组织形态。这些社会最显著的共同点包括定居的生活方式、较高的人口密度、较强的资源防御性,以及具有社会等级性质的储备

。现存的非平等狩猎采集社会主要生活在北美太平洋西北海岸,考古材料表明欧洲的中石器(Mesolithic)遗存和日本的绳纹(Jomon)时代也可能具有类似的社会组织形态。这些社会最显著的共同点包括定居的生活方式、较高的人口密度、较强的资源防御性,以及具有社会等级性质的储备

,而这些条件需要在充足的水生资源保障下才能实现。定居的生活方式使得通过时间消耗才能制作出来的艺术品成为可能,社会等级的构建使艺术品的流通具备了社会条件。近北极地区原住民的衣物和设施上繁复的装饰也支持这样的推论,包括生活在东北亚地区的诸多族群,如西伯利亚的楚克奇人(Chukchi)和雅库特人(Yakut),以及中国东北的鄂伦春人和鄂温克人。

,而这些条件需要在充足的水生资源保障下才能实现。定居的生活方式使得通过时间消耗才能制作出来的艺术品成为可能,社会等级的构建使艺术品的流通具备了社会条件。近北极地区原住民的衣物和设施上繁复的装饰也支持这样的推论,包括生活在东北亚地区的诸多族群,如西伯利亚的楚克奇人(Chukchi)和雅库特人(Yakut),以及中国东北的鄂伦春人和鄂温克人。

可惜的是,由于长时间的文化变迁与人口流动,目前很难通过直接历史法来评估玉器在东北亚文化系统中所起的作用。小南山所处区域的狩猎采集社会几乎很难找到,鄂伦春人也已经从“森林专家”转化为城镇居民,其父母一代人的生活方式已经受到了现代化的强烈影响。不过,宾福德所构建的“参考框架”为探索狩猎采集者的文化生态学提供了新途径。笔者曾用这种方法模拟了当今和末次盛冰期环境下东北亚狩猎采集者的生活方式,将二者对比,来构建晚更新世至早全新世细石叶社会的差异与变迁

。本文尝试利用这条路径思考东北亚玉器起源的文化生态学背景,由于篇幅所限,笔者不会在方法论上做过多扩展。简而言之,将狩猎采集者的宏观生态学方法、古环境变化和人工制品的技术组织结合起来,可以展示出与玉器起源相关的背景条件。

。本文尝试利用这条路径思考东北亚玉器起源的文化生态学背景,由于篇幅所限,笔者不会在方法论上做过多扩展。简而言之,将狩猎采集者的宏观生态学方法、古环境变化和人工制品的技术组织结合起来,可以展示出与玉器起源相关的背景条件。

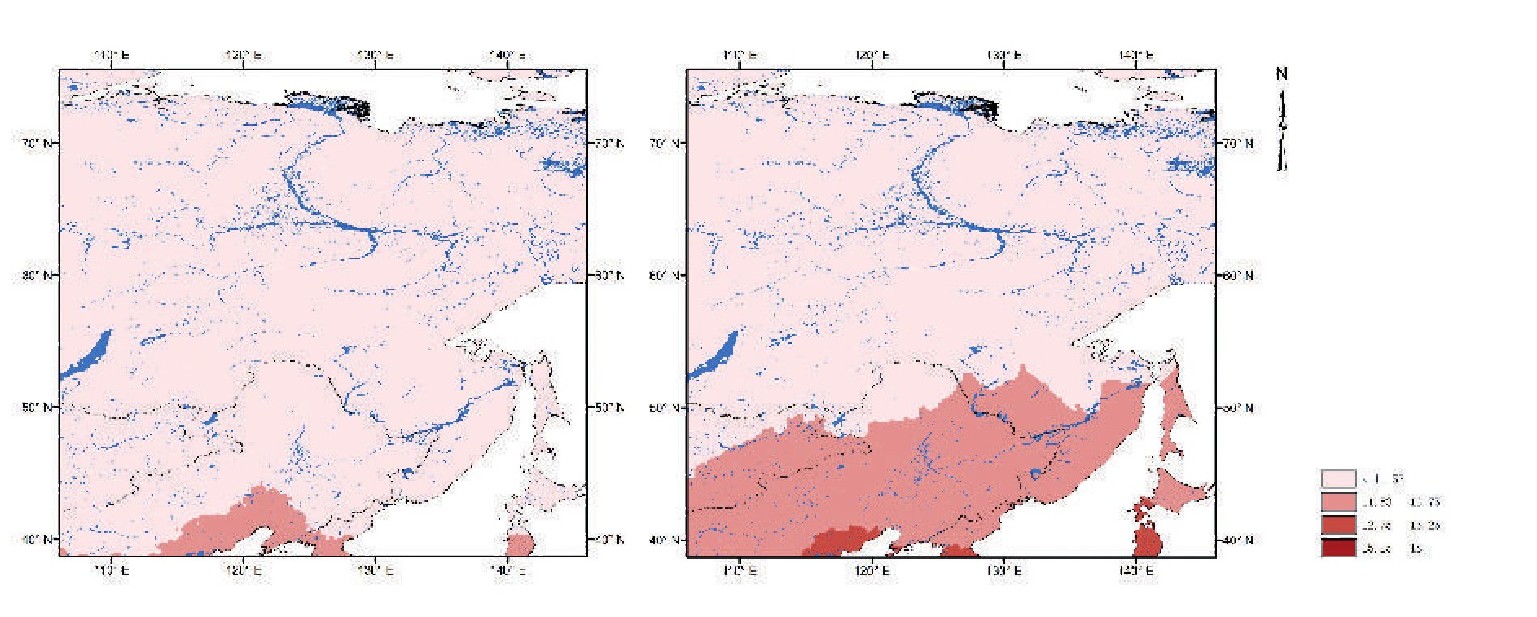

图一 本文所涉及东北亚地区的有效温度(单位:℃)

(左为末次盛冰期气候条件;右为当代气候条件)

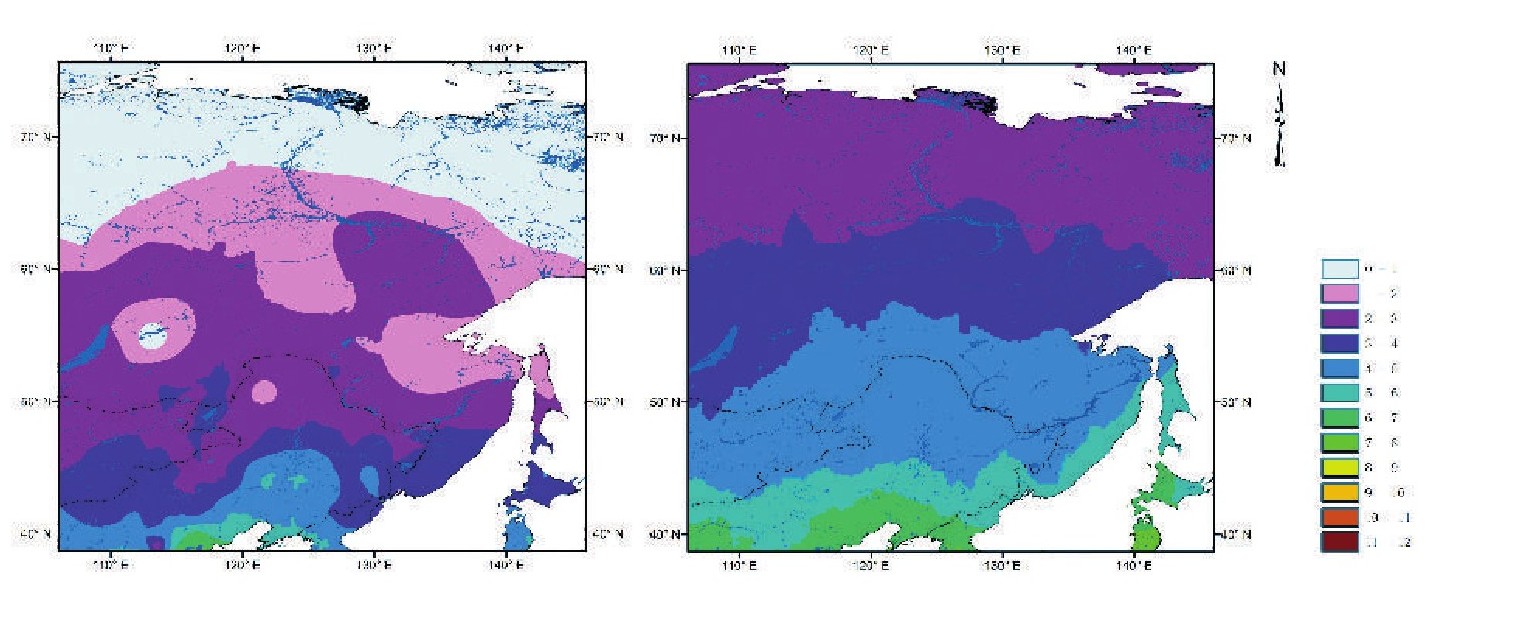

图二 本文所涉及东北亚地区的生长季节(单位:月)

(左为末次盛冰期气候条件;右为当代气候条件)

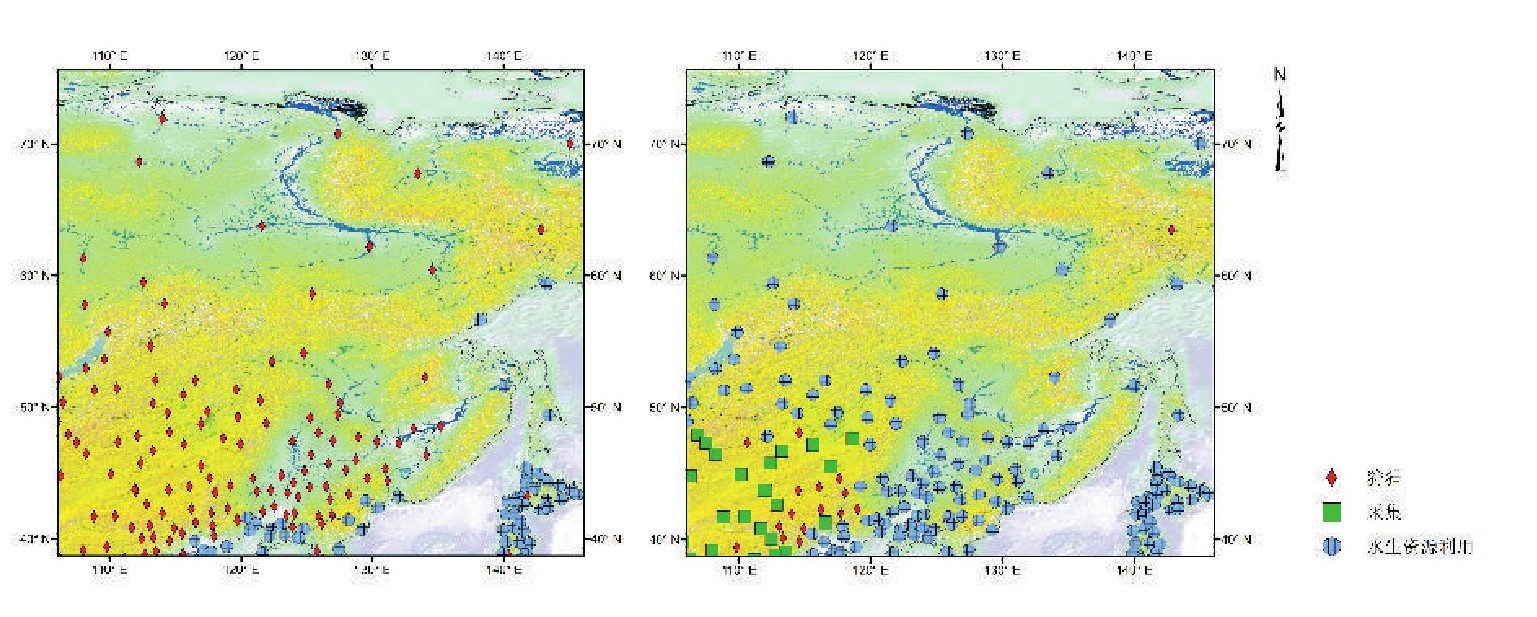

图三 本文所涉及东北亚地区在间冰期气候条件中狩猎采集者投影下的生计侧重(SUBSPE,左)和一倍拥挤条件下投影所得生计侧重(D1PSUBSPE,右)

西伯利亚和欧洲北部类似,长期存在与农业起源并行的觅食社会,呈现出丰裕的狩猎采集形态。库兹明(Я.В.Кузьмин)和奥尔洛娃(Л.А.Орлова)把距今1.2万年到6000年的西伯利亚称为旧石器时代末段或中石器时代

。由于泛贝加尔—黑龙江流域显示出定居和水生资源的利用,本文将采用“中石器时代”的称呼。此地区旧石器时代晚期晚段和中石器时代的过渡表现如下:(1)从使用细石叶技术生产装备细石叶的武器(尤其是久克台文化[Дюктайская культура,Dyuktai culture]中用涌别技法生产从楔形石核上产生的细石叶)转向使用压制石叶技术生产用石叶加工而成的武器和工具(尤其是苏姆纳金文化[сумнагинская культура,Sumnagin culture]中棱柱状石核压制石片技术);(2)中石器时代出现了早期陶器;(3)高度流动的生活方式转向定居或半定居;(4)从狩猎主导的生计转向包含狩猎和水生资源开发的混合经济。

。由于泛贝加尔—黑龙江流域显示出定居和水生资源的利用,本文将采用“中石器时代”的称呼。此地区旧石器时代晚期晚段和中石器时代的过渡表现如下:(1)从使用细石叶技术生产装备细石叶的武器(尤其是久克台文化[Дюктайская культура,Dyuktai culture]中用涌别技法生产从楔形石核上产生的细石叶)转向使用压制石叶技术生产用石叶加工而成的武器和工具(尤其是苏姆纳金文化[сумнагинская культура,Sumnagin culture]中棱柱状石核压制石片技术);(2)中石器时代出现了早期陶器;(3)高度流动的生活方式转向定居或半定居;(4)从狩猎主导的生计转向包含狩猎和水生资源开发的混合经济。

本文重点考察4个变量,分别为有效温度(ET)、生长季节(GROWC)、投影下的生计侧重(SUBSPE)和一倍拥挤条件下投影所得生计侧重(D1PSUBSPE),并把前两个变量放到末次盛冰期和当今气候条件下来模拟末次冰期到间冰期的环境变化及其对狩猎采集者行为的影响。这四个变量如图一~图三所示。图一显示出11.53℃(亚极地瓶颈)和12.75℃(陆生植物利用阈值)在间冰期均北移,表明气温升高必将对狩猎采集者产生相应的影响。图二显示此地区生长季节的延长,极短的生长季节区域缩小,标志着初级生产力和次级生产力的恢复。有效温度的增加和生长季节的延长势必会改变猛犸草原的植被状况,为狩猎采集者提供更多的食物资源。图三展示的是如果人口密度增加直至出现拥挤(packed)状况,生活在间冰期的狩猎采集者的生计策略会产生怎样的变化。宾福德用狩猎、采集和水生资源利用三种生计侧重来表示。此图暗示着在出现拥挤的情况下,以狩猎为生计侧重的地区会发生转变——高纬转向以水生资源利用为主,而中低纬则转向以植物资源利用为主的趋势。小南山所在的地区会转向水生资源利用为主,此处既是东北亚最早出现陶器的区域,也是细石叶演化成石叶的区域。

现有的证据表明,尽管此地区史前的觅食者维持了包含狩猎和渔猎以及少量的采集的混合经济,有效温度的增加和生长季节的延长表明苔原的缩小和湿地的增大。气候改善和植被恢复为能够高效率利用水生资源的狩猎采集者提供了崭新的生态位,这导致人类通过填充生态位的方式移居到先前人口稀少的地区,而资源丰裕的地区人口密度增加。同时,封闭景观和大型动物的绝灭也可能推动了技术变化,从细石叶技术转变为可以加工成小型尖状器和刀具的石叶技术,形成了适应当地环境的技术辐射。优质石料资源的分布也有助于形成更广泛的社会网络,促进信息和人员的交流,可以在对黑曜石的溯源研究中找到证据支持。 [1] 在早全新世,更为定居的生活方式的兴起既代表了以细石叶为代表的石器生产来抵御风险的策略的萎缩,也代表了向更为定居的生活方式的转变。陶器的发明既可以认为是流动性下降的结果,也可以认为是水生资源利用增加的结果。不过,这些观点至今还只是需要后续研究去检验的假说,包括石器技术组织(细石叶和棱柱石核技术生产的石叶)、石叶工具的技术(狩猎、渔猎和/或食物处理)、陶器的使用(炊煮、储存和/或食物处理)等专题研究。玉器成系统的利用正是在这一系列气候和文化变迁过程中出现的,虽然目前还未能建立确切的和细致的因果联系,但似乎可以窥测其中的相关性。

玉器起源是个长期的历史过程,探索这个过程至少需要满足以下条件:(1)在广阔、深远的时空范围内发现大量且具代表性的玉器;(2)玉器的出土条件需要十分明确,才能开展扎实的年代学研究;(3)玉器加工技术的特征点需要十分清晰,能够追踪技术的演化途径。除此之外,如果从文化过程而非历史事件的角度来探索玉器起源的过程,还需要至少搞清楚:(1)玉器加工的技术组织和操作链;(2)玉器的使用方式及废弃过程;(3)玉器在所在文化系统的社会技术与意识技术子系统中所发挥的作用。虽然目前的材料还相对零星,尤其是早期的材料相当稀缺,但可以粗略地把史前玉器起源的过程划分为以下三步。

第一步:旧石器时代晚期的孕育过程。在世界范围内不同地区的狩猎采集者用某些材质和色彩的原料加工装饰品和艺术品,作为“行为现代性”的标志,既拓宽了社交网络,又可能具有了个体标识的功能,暗示着个体性和身份的出现。制作玉器所用的石料和象牙等原料都是狩猎采集者知识库中的一部分,但哪种材料进入他们的表达领域则是一个选择过程。

第二步:中石器时代的诞生过程。中石器时代对生态位的充分利用,尤其是水生资源充足的地区的开发为狩猎采集者的生计转型和文化变迁提供了机遇。包括细石叶技术在内的细石器技术将石器的精致化推向了顶峰,随着森林的恢复,开阔地的萎缩,资源开发多样化和强化的增强,狩猎采集者的流动性降低,甚至采纳了定居的生活方式,导致磨制石器更为耐用的优势超过了加工成本的劣势,也为玉器的加工提供了必要的技术条件。玉器的广泛采纳可能与丰裕的狩猎采集者等级建构的过程有所关联。这个时期也出现了玉器技术的扩散,陆上玉路和海上玉路开始形成。

第三步:新石器时代的转化过程。新石器时代不仅见证了食物生产、磨制石器、陶器等技术的提升,也见证了社会复杂性与不平等(在农业社会中)的出现。借助制陶技术和磨制石器所应用的技术,如轮轴技术、切割技术,玉器加工的体量和精致程度得到迅速提升,也由最早的装饰品为主的玉器组合向仪式用玉发展,最终成为国家层级社会中意识形态子系统和权力建构的重要组成部分。这时期不仅有复杂的玉器制作和流通网络,而且还出现了对玉矿资源的控制和垄断。

不同于玉器研究的风格和技术类型学框架,本文采纳了宏观生态学的视角重点探讨玉器起源的背景条件,即旧石器时代的装饰品和狩猎采集者的生活方式。笔者认为,晚更新世—早全新世的环境变迁为中石器适应方式的形成创造了条件,石器技术的发展为定居的狩猎采集者加工玉器并将之作为装饰品甚至个体标识的象征物提供了现实支持。最后,本文把中国玉器的起源过程分为三步:旧石器时代晚期的孕育过程、中石器时代的诞生过程和新石器时代的转化过程。

本文的作者并非研究玉器的专业人员,所采纳的视角与玉器研究相差甚远,目前所做的推理侧重于技术起源的背景条件和可能的因果关系。这些观点过于宏大,内部有大量缺环需要进行填充,如:欧洲旧石器时代是否有采纳玉器的过程?西伯利亚地区目前发现的最早装饰品有哪些,能鉴定成玉器的物品年代几何,这些装饰品在所在文化系统中起了哪些作用?小南山的玉器很成熟,是否有更早期的遗址帮助我们追溯玉器技术的源头,这些器物经历了哪些文化过程?小南山的玉器和红山玉器有哪些关联,发生了哪些人与物、人与人、物与物之间的纠缠?如此等等。本文希望抛砖引玉,如有失当,还请方家指正。

附记:感谢复旦大学文博系同事王荣博士的邀请,参加第三届古代玉器青年学术论坛(兰州·2020),与吉林大学考古学院同事权乾坤博士、黑龙江省文物考古研究所李有骞博士的交流受益良多;本研究得到上海市哲学社会科学规划课题(批准号:2020BLS002)的支持。

[1]

Kuzmin, Y. V.Obsidian as a commodity to investigate human migrations in the Upper Paleolithic, Neolithic, and Paleometal of Northeast Asia[J].Quaternary International,2017,442:5-11.

刘爽.中国东北地区旧石器时代晚期遗址黑曜岩制品原料来源探索——兼论检测联用技术在文物产源研究中的应用[M],科学出版社,2019年.