【摘 要】印度是一个宗教大国,也是世界上受宗教影响最深的国家之一,其宗教相当多元化。佛教、婆罗门教和耆那教乃是发源于印度的知名古老宗教。它们之间的关系自古以来就错综复杂。而佛教和婆罗门教之间的复杂关系最受学者们所津津乐道。在佛教建筑和造像中时常会出现一些婆罗门教元素。公元5世纪,随着婆罗门教的复兴,佛教造像中的婆罗门教元素出现频率大幅增加。通过对佛教造像中婆罗门教元素的分析和探讨,将有助于更好地了解佛教造像形制和内容上发生的变化,以及这种变化背后所承载的含义和信息。

【关键词】印度 佛教 婆罗门教 图像

佛教约公元前6世纪起源于古印度。经由阿育王(King Aśoka/Ashoka the Great)的支持和拥护,佛教在印度次大陆乃至古印度疆域之外也都得到了广泛传播。 [1] 早期佛教建筑和造像几乎遍布印度次大陆:西北部主要以犍陀罗(Gandhara)地区为中心,北部主要以马图拉(Mathura)地区为中心,中部主要以桑奇(Sanchi)和巴尔胡特(Bharhut)地区为中心,南部主要以阿玛拉瓦蒂(Amaravati)地区为中心。彼时婆罗门教发展势头较弱。

在笈多王朝(Gupta dynasty)时期,佛教发展逐渐式微,婆罗门教开始复兴,确立了一主神多次神的信仰模式,其两大重要教派湿婆派(Shaivism)和毗湿奴派(Vaishnavism)得到了大力发展。 [2] 同时,据历史文献记载,许多王朝统治者(特别是南印度)的信仰从佛教改为婆罗门教。公元7世纪至8世纪起,婆罗门教在古印度次大陆基本确立了自己的主导地位,对同时期的发展的佛教、耆那教也做出了一些“欺压”的行为,比如占领佛教和耆那教建筑、破坏和损毁佛教和耆那教造像等等。

各教派在发展过程中一直是相互竞争、相互影响的关系。纵观整个古印度历史,佛教和婆罗门教之间的关系最为复杂,也最备受关注。现代佛教运动领军人物安贝德卡尔(Ambedkar)就曾写道:“印度的历史只不过是佛教和婆罗门教之间不共戴天的战争史。” [3]

佛教作为对婆罗门教的“反叛”,无论是在兴盛还是衰落时期,面对婆罗门教的发展时,也有着自己的态度和应对举措。在图像上分析和探讨佛教造像中的婆罗门教元素,有助于了解佛教和婆罗门教之间的关系以及此类图像背后所携带的信息和意义。

佛教的传播方式多样,或通过文学形式(以佛教典籍为主,包括三藏经典、本生故事、寓言故事等等),或通过视觉艺术形式(建筑、雕塑、绘画、陶艺等)。艺术,是一种表达方式。视觉艺术,并不是通过文字来叙述内容,而是将要表达的内容视觉化,此方式更为形象、直观。佛教艺术(此处特指佛教图像),一方面为佛教发展起到了积极的传播作用,另一方面,也忠实地反映了佛教在不同历史阶段的境况和演变。对不同阶段佛教图像中的婆罗门教元素的探讨有助于了解佛教在其发展过程中对婆罗门教的态度和看法。

早期佛教造像主要分为两个阶段:“无像时代”和“有像时代”。 [4] 这两个阶段的佛教造像中的婆罗门教元素主要体现在对因陀罗(Indra,也叫帝释天Śakra)、梵天(Brahmā)、太阳神(Sūrya)等吠陀文献中的主要神祇的吸收。造像内容多与佛陀的故事有关。中后期佛教造像对婆罗门元素的体现发生了变化,主要以吸收湿婆、毗湿奴、梵天、帕尔瓦蒂、象头神等往事书和史诗中的重要神祇为主,造像内容除了与佛陀相关的故事之外,多与密教成就法、修行法有关。

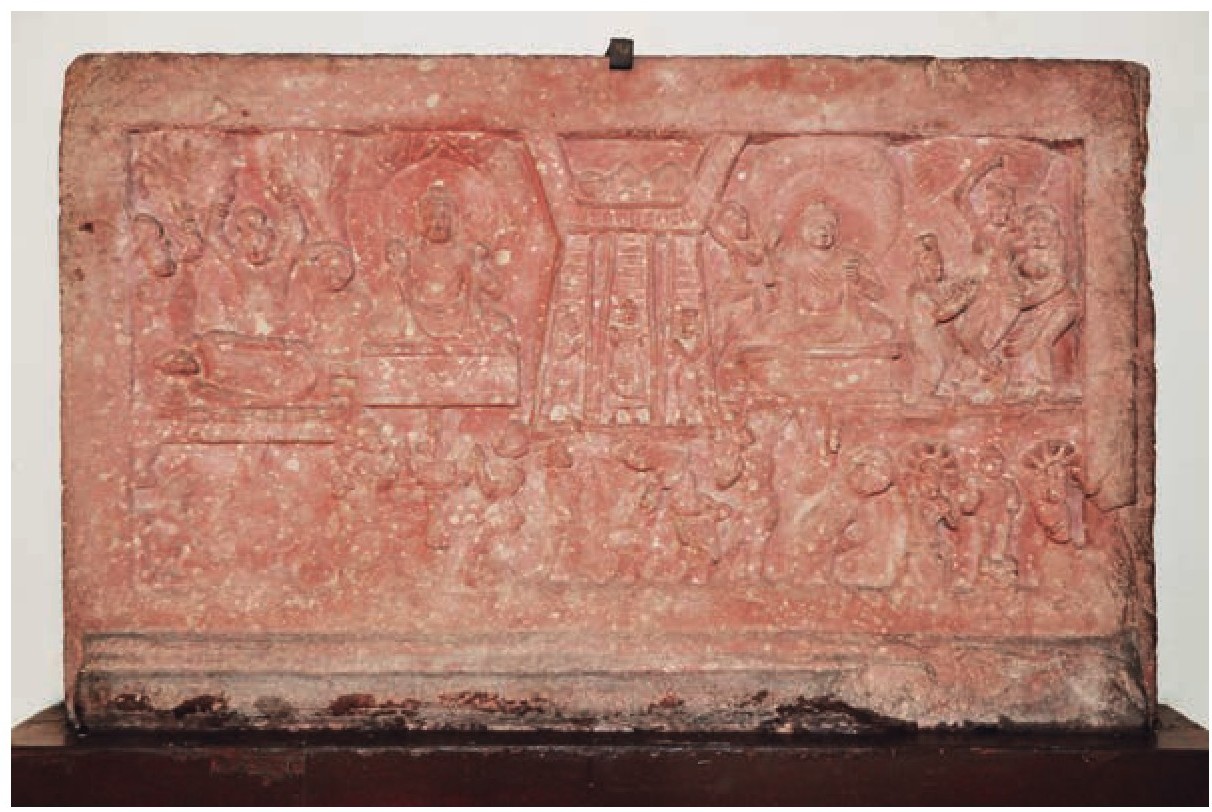

图1 佛陀下凡,2世纪,马图拉

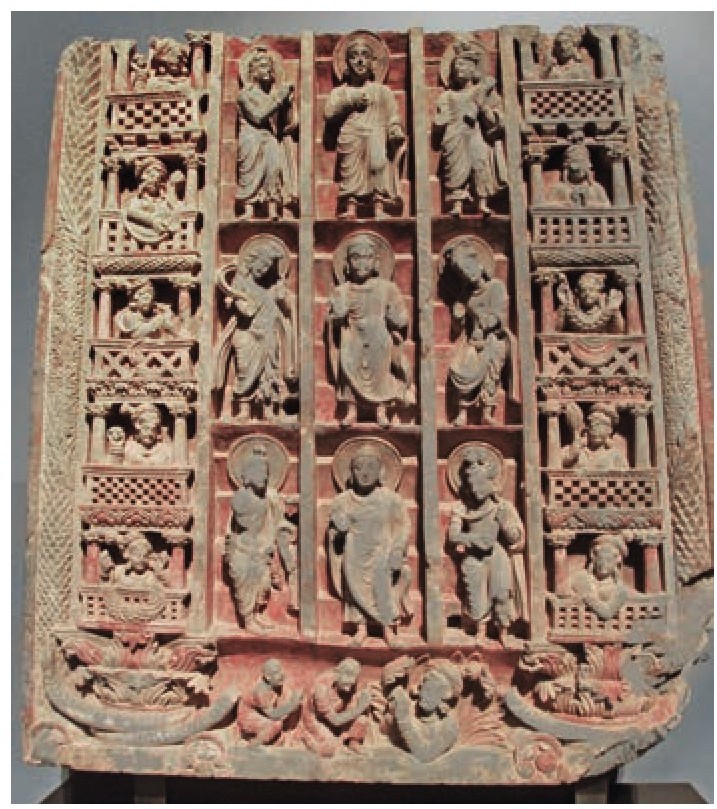

图2 佛陀下凡,2世纪,犍陀罗

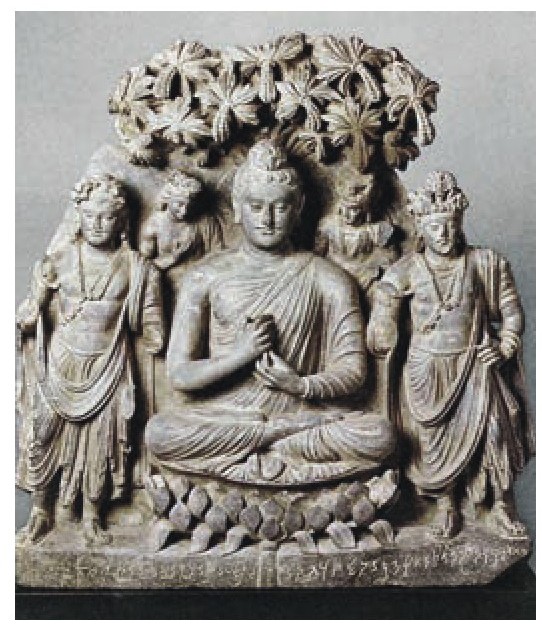

图3 佛陀,1世纪,犍陀罗

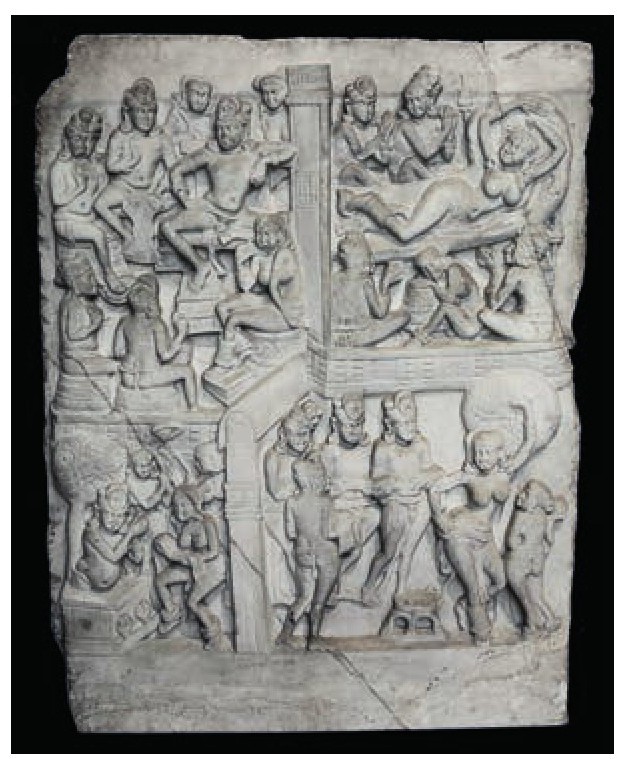

图4 佛陀,232年—233年,犍陀罗

因陀罗和梵天常同时出现,多见于有关“佛陀一生”的故事场景中,比如说“佛陀下凡”“请佛说法”等故事场景中。有时,因陀罗也单独出现,多见于“佛陀出生”“因陀罗石窟”等场景。

相传佛陀悟道后,去忉利天/三十三天(Trayastriṃśa)为他的母亲摩耶夫人/玛雅王后(Queen Māyā/Māyādevī/Mahāmāyā)说法。结束后,佛陀在诸天神的陪同下从天上下降到凡间的桑伽施国(Saṅkissa)。这个场景在犍陀罗(Gandhara)、马图拉(Mathura)、阿玛拉瓦蒂(Amaravati)、龙树山(Nagarjunakonda)、桑奇(Sanchi)、巴尔胡特(Bharhut)等地区的早期佛教建筑和造像中多有体现(图1、图2)。在该场景的造像艺术中,一般情况下,因陀罗和梵天随侍在佛陀/佛陀象征物的两侧,作恭敬状。而天梯连接天地,象征着佛陀从天下凡。 [5] 有的周围还会出现一些其他小人物,代表诸天或其他侍者。因陀罗和梵天作为胁侍/侍者立于佛陀身侧说明佛陀地位崇高。

在“佛陀一生”的主题中,另一个最常被描绘的场景就是因陀罗和梵天恳请佛陀传道的场景(图3、图4)。相传,起初佛陀不确定信徒是否能理解深奥的佛法,所以,对于是否传法布道,他心存顾虑。因陀罗率先向佛陀提出说法的请求,但佛陀并未应允。后梵天告诉佛陀会有人能够领悟佛法,并成功说服佛陀传法布道。此场景多表现为因陀罗和梵天虔诚地伴随在佛陀的两侧,恳请其说法。此场景在早期的佛教艺术中表现颇多,尤其是在犍陀罗地区。因陀罗和梵天恳请佛陀说法的故事,说明佛陀传法、建立新教派得到了最高神明的首肯,目的是将佛陀传道合法化。

以上两个主题一般多以“一佛二神”的组合出现,佛陀为主尊,因陀罗和梵天作为胁侍分别立于两侧,四周偶有其他小型人物(多为诸天或侍者)的出现。此外,“佛陀向因陀罗传法布道”也是佛教艺术中常表达的一个主题。这个主题也叫“因陀罗萨拉”(Indrasāla)。 [6] 据《帝释所问经》(ŚakraparipṛcchāSūtra/Sakkapañha Sutta)记载,佛陀曾在因陀罗萨拉石窟进行了一段时间的修行,因陀罗在般遮翼(Pañcaśikha)的陪伴下拜访佛陀。 [7] 彼时佛陀正入定禅修,在般遮翼用琉璃琴/箜篌演奏了一段音乐后,佛陀结束冥想。因陀罗随即便向佛陀提出四十二个问题,佛陀一一解答。艺术体现中,一般以佛陀在一个石窟中接受因陀罗拜见的形式来表现这个场景。如图5所示,佛陀为主尊,呈坐姿,一手施无畏印,(观者)左侧立像为般遮翼,手持琉璃琴/箜篌;右侧立像为因陀罗,头戴宝冠,双手合十,姿态虔诚。此外,因陀罗还经常出现在佛陀降生的故事场景中。一般在艺术体现上,因陀罗手托长布,等待和接收佛陀的降生(图6)。

图5 因陀罗萨拉,50年—100年,马图拉

图6 佛陀诞生,前60年—100年,阿玛拉瓦蒂

图7 佛陀诞生,10世纪,帕拉王朝

除了因陀罗和梵天,还有其他早期婆罗门教神明也常出现在佛教建筑上。比如说马哈拉施特拉邦(Maharashtra)的巴贾石窟(Bhaja Caves)中出现的太阳神苏利耶造像 [8] 以及中央邦的桑奇佛塔上出现的财富女神“拉克什米”(Lakṣmī)造像。 [9] 太阳神苏利耶和财富女神耶拉克什米是民间非常受尊崇和欢迎的神明,其信仰遍布印度次大陆。佛教造像吸收这两位神明很明显是为了迎合民众的习惯和偏好。

早期佛教造像中,相较于其他神明,因陀罗的场景体现最多,或与梵天、般遮翼组合出现,或与其他天神一起出现。早期吠陀文献主要以自然神为主,因陀罗、梵天、太阳神是当时最受欢迎的神祇。而因陀罗,作为众神之王,地位更崇高、显赫。佛教吸收这些流行的神明,一是为了更好地满足信徒的需要、吸引更多潜在的信徒;二是反映出了佛陀地位崇高。当时地位最高的众神之主因陀罗亲自邀请佛陀传法布道,并且常随侍佛陀左右,从侧面传达佛陀地位更高、身份更贵重,佛教更为优越的这个信息。

中世纪早期开始,随着婆罗门教的复兴,毗湿奴教派以及湿婆教派得到大力地发展。 [10] 湿婆(Śiva)、毗湿奴(Viṣṇa)、梵天(Brahmā)、 [11] 帕尔瓦蒂(Pārvatī)/乌摩妃(Umā)、拉克什米、象头神(Gaṇeśa)等神明也开始成为主要神明。这些重要的婆罗门教神祇在中世纪时期的佛教造像中同样也得到了大量的体现。然而,相比于早期,中后期佛教造像中婆罗门教神祇的体现方式既有继承又有创新。

约公元5世纪,随着毗湿奴地位的上升,他也出现在了佛教造像之中。虽然,佛传文献中并没有对婆罗门教保护神毗湿奴有任何记载,但是,这并不妨碍毗湿奴出现在佛教的造像之中。如图7所示,在佛陀诞生的故事场景中,毗湿奴,戴冠,四臂,立于摩耶夫人像右侧(观者);因陀罗头戴宝冠,手持裹布,立于石碑左下侧(观者);梵天,四面双臂,立于毗湿奴下方,共同见证佛陀的诞生。毗湿奴虽与佛传故事无关,在早期佛教建筑和造像中也从未出现,但是在中后期的佛教造像中,频频出现在“佛陀一生”的题材中。

除了毗湿奴,佛教造像还吸收了婆罗门教其他新兴的重要神明:湿婆和帕尔瓦蒂。公元5世纪初,密宗和性力派潮流席卷印度次大陆。它们强调力量,实践修行法,重视女性能量,追求女性和男性力量的结合。佛教在这些思潮的影响下,在造像方面与婆罗门教有着惊人的相似。许多佛教神明也开始拿着与婆罗门教神明一样的武器,比如说湿婆的三叉戟,毗湿奴的降魔杵和法轮以及梵天的手串等等。佛教神祇呈现为多面多臂,同时,还出现了大量的女神。其中有些女神多作为佛教神祇的伴侣/明妃出现的。如埃洛拉第12号窟中的观音菩萨身侧就伴有其女性胁侍菩萨(也叫伴侣、明妃)度母(Tārā,也叫多罗母)和毗俱胝(Bhṛkuṭī)。

图8 观音,6世纪—8世纪,埃洛拉第12号石窟

图9 降三世明王,10世纪,比哈尔

图10 胜乐金刚,10世纪,比哈尔

在降三世明王和胜乐金刚的造像中都出现了湿婆和帕尔瓦蒂这对夫妻神的身影(图9、图10)。 [12] 《成就法鬘》(Sādhanamālā)中提到了降三世明王具体的样貌:一般为四面八臂,色青,双手呈“殊胜三界印”于胸前,其他手分别执各种法器(三叉戟权杖、刺棒、箭、弓、套索、金刚杵),背负火焰,足踏大自在天(Maheśvara)和乌摩妃(Umā)。 [13] 关于降三世明王的成就法有很多,他既有其他多面或多臂的形象,又有一面双臂的形象。但是,脚下所踏的湿婆/大自在天和帕尔瓦蒂/乌摩妃是不变的。如图9所示,降三世明王上半身缺失,下半身成弓箭手(Āliḍha)站姿,踩踏于大自在天和乌摩妃身上。

胜乐金刚虽与降三世明王的造像不同,但多有类似。如图10所示,胜乐金刚,四面十二臂, [14] 以弓箭手之姿踩踏于陪胪(Bhairava,湿婆化身)和噶拉拉特里(Kālarātri,难近母Durgā化身)身上。 [15] 其冠中有新月,额间有第三眼,项戴人头花环,双手于胸前结殊胜三界印,另外两只手在后上方高举一张白象皮,剩余各手执不同法器。 [16] 此外,值得注意的是,地位崇高的宇宙创造神梵天的头颅竟被胜乐金刚砍下,可见佛教神祇之威力。该神祇在中国藏区、尼泊尔地区非常受欢迎。关于胜乐金刚的修行法还有很多,有时呈现为其他多面多臂的形象(如三面六臂、八面十六臂等等);有时怀抱明妃金刚亥母(Vajravārāhī),但胜乐金刚脚下所踏的䏽卢和嘎拉拉特里不变。这一点与降三世明王的造像类似。

除了湿婆、帕尔瓦蒂夫妻之外,他们的儿子象头神 [17] 也被吸收到了佛教造像中。无能胜佛母(Aparājitā)(图11、图12), [18] 是印度佛教密宗中最受尊崇的女性神祇之一。据《成就法鬘》记载:“无能胜佛母乃宝生佛(Ratnasambhava,‘五方佛’之一)的众多化现之一,一面、双臂、肤黄、通身饰以各色珠宝,踩踏于象头神之上,其右手高举、呈施掌状,左手食指微抬于胸前、拈一套索,面部(表情)恐怖,呈忿怒相。她是一切恶(灵)的毁灭者,(婆罗门教)梵天(Brahmā)等众神为其撑伞盖(于头顶)。” [19] 如图11所示,无能胜佛母前脚踩踏象头神,呈弓箭手之姿,一手高举欲施掌,身后有梵天为其撑起伞盖。关于无能胜佛母的修行法有很多,《成就法鬘》中还提到了该女神的其他化现形式(如白色三面三眼六臂相)。无论是被踩踏于无能胜佛母足下的象头神还是随侍在其身侧的梵天,这些无不体现出该佛教女神祇的威力和骁勇。

图11 无能胜佛母,8世纪,比哈尔

图12 无能胜佛母,9世纪—10世纪,比哈尔

诺伊托什·巴塔查里亚和罗伯特·林罗特(Benoytosh Bhattacharyya&Robert Linrothe)认为无能胜佛母对象头神的征服(图11、图12)体现了修行中要对自己的过度的欲望、无知的情绪等障碍进行克制的佛教理念,而这里的象头神象征的是“无知”。 [20] 随着婆罗门教的兴起,象头神,作为创造、智慧、财富的象征,是除了三相神以外最受欢迎的婆罗门教神祇,其信仰在整个印度次大陆都相当流行。相反,在佛教理念中,却成了“愚昧”“无知”的象征;在图像上更是属于被踩踏、征服的一方。

与佛陀出生无关的毗湿奴出现在佛教造像中,说明在不少情况下,佛教造像并不严格按照经文典籍来进行制造,图像和文本会出现偏差。佛教在造像过程中会吸收当下最流行的婆罗门教神祇来反衬佛陀的地位尊贵和佛教的优越性。这些都反映出一个事实,那就是佛教造像在吸收婆罗门教神祇方面是具有选择性的,并且在不同发展阶段,神明的选择也会产生变化:基本上都是选择当下较为普遍、流行的婆罗门教神祇。这也说明佛教与时俱进,一直用发展的眼光吸收婆罗门教元素。

此外,无论是文献还是图像,早期佛教在吸收婆罗门教神祇(如因陀罗、梵天)时采取的是一种相对温和的、间接的方式(“一佛二神”或“一佛多神”)。婆罗门教神祇是作为佛陀/佛陀象征物的胁侍出现在佛教造像中的。到了中世纪时期(尤其是帕拉王朝,Pāla dynasty),在佛陀一生的故事场景中,婆罗门教神祇(毗湿奴、因陀罗、梵天)仍然作为佛陀事迹的见证者出现,在造像中以胁侍/侍者形象出现,用以体现佛陀身份之高贵,佛教之优越。但是,在更多情况下,佛教许多修行法、成就法中所记载的婆罗门教神祇(如湿婆、帕尔瓦蒂、象头神、梵天),多是作为“无知”“愚昧”的象征被征服、打败。也就是在图像上所体现出来的被佛教神明踩踏于脚下。总体来说,中后期佛教在吸收婆罗门教神祇时,采取的多是一种相对激烈的、武力(碾压)的、直接的方式。这种吸收方式的转变极有可能体现了佛教对婆罗门教复兴的一种真实态度。

佛教和婆罗门教之间是此消彼长的关系。随着婆罗门教的发展和复兴,佛教逐渐走向衰落。两者一直相互对立、相互吸收、相互影响,关系颇为复杂。婆罗门教在确立其统治地位的同时,对佛教也进行了一定的打压和抑制。婆罗门教对许多佛教建筑、造像等进行了占领、甚至是摧毁(如埃洛拉第11号和15号窟、奥兰加巴德第7号窟)。佛教对婆罗门教神明的激烈碾压和武力收服在某种程度上是对婆罗门教打压行为的一种反制和抵抗。同样是面对婆罗门教的复兴和压制,耆那教从未在图像上有对婆罗门教神祇进行碾压或收服的情况,反而是将象头神置于耆那教神庙中,供人信奉。佛教和耆那教在面对婆罗门教复兴时所采取的不同态度,是否也多少影响到了这两个宗教在印度的最终结局?这是非常值得反思和探讨的问题。

此外,值得注意的是,在上述密教的佛教造像中,对“性别”或“性”有着强烈的暗示。比如说,在无敌神女的造像中,无敌神女和象头神的性别相反;在降三世明王的文献和图像中, [21] 都强调了降三世明王踩在了乌摩妃(也就是帕尔瓦蒂)的乳房上。乳房,是女性性别的重要特征之一。为何要刻意强调作为男性(或者说,至少在艺术体现中是作为男性出现)的降三世明王踩踏在作为女性的乌摩妃的乳房上呢(图9)?笔者认为文献以及艺术中对乌摩妃乳房的体现很显然是在刻意强调乌摩妃的性别,或者,至少说明在佛教造像中是重视“性别”或“性”这一点的。图像中所体现的性别关系、性别意识以及其背后的文化和宗教含义是非常值得关注的。此外,佛教建筑和造像的出资人既有男性又有女性。性别不同,其社会性别意识、社会角色、社会身份也就不同。并且,这些差异在某种程度上也会体现在佛教造像上。考古研究还发现,女性信徒(皇室的女性成员、比丘尼等)是佛教造像的重要出资人。 [22] 佛教“男女平等”的思想某种程度上带动了的古印度女性意识的觉醒。而这些女性出资人的社会性别意识和观念或多或少也会体现在造像上。关于女性出资人的思想意识和观念是如何具体地、有效地影响造像的,有待笔者或者其他学者以后进一步研究和探索。

作者简介

黄乐乐(1988—),女,江苏溧阳人,印度尼赫鲁大学博士,北京大学外国语学院博士后。研究方向:佛教美术。

[1] 阿育王(King Aśoka)是孔雀王朝(Mauryan dynasty)第三代君主,公元前268年至前232年在位统治。据其法令记载,在公元前260年,阿育王在征服羯陵伽国(Kalinga,其疆域包括今奥里萨邦Orissa、安得拉邦Andra Pradesh北部以及部分中央邦Madhya Pradesh)后,皈依佛教。之后,阿育王颁布法令,宣扬佛法,传播佛教,为佛教的发展做出了杰出贡献。另注:本文涉及的古印度朝代、人物名称、地点等专有名词,主要以梵文转写为主。在梵文转写难以检索的个别情况下,笔者对一些名词使用了通用英文译法。此外,本卷注释中涉及的中、英文参考文献,统一为作者姓氏在前。

[2] 笈多王朝(Gupta dynasty),约公元4世纪至6世纪,其疆域覆盖今大部分印度次大陆。历史学家一般将这段时期称之为“黄金时期”。

[3] 见Ambedkar, Babasaheb, Revolution and Counter-Revolution in Ancient India, Delhi:Samyak Publishing House,2018,pp.269-270.

[4] 在早期佛教艺术中,佛陀的造像并不出现,取而代之的是与佛陀相关的一些象征元素,比如空宝座、佛陀脚印、菩提树、三宝等等。学者认为,早期西印度的“无像”佛教石窟属于小乘佛教。参见Krishan, Y.,and Tadikonda, K.Kalpana, Buddha Image:Its Origin and Development, New Delhi:Munshiram Manoharlal Publisher,1996;或见Dhavalikar, M.K.,Ellora:Monumental Legacy, Oxford:Oxford University Press,2003,p.4。佛、菩萨造像出现的年代被称作“有像时代”,一般认为佛、菩萨造像最早于公元1世纪开始出现在古印度。

[5] 相传这个天梯其实是因陀罗命建筑师毗首羯摩天/工巧天(Viśvakarmā)用黄金和宝石锻造的。也有学者认为这个天梯的概念是受古希腊神话的影响。

[6] 因陀罗萨拉为石窟名,也叫Indrasila Guhā或Indrasaila Cave,相传位于王舍城外。学界对该石窟的具体地点颇有争议,马拉拉瑟克拉(Malalasekera)认为因陀罗石窟位于安巴桑达[Ambasaṇḍā,今比哈尔邦那烂陀的区拉杰吉尔(Rajgir)]北边的一座山上。参见Malalasekera P.G.,Indian Texts Series:Dictionary Of Pāli Proper Names, Vol II-N to H, London:John Murray,1938,p.921。Cunningham则认为该石窟位于吉尔亚克村(Giryak Village,今比哈尔邦那兰陀区拉杰吉尔的东边)。参见Cunningham Alexander, The Stûpa of Bharhut:A Buddhist Monument Ornamented with Numerous Sculptures Illustrative of Buddhist Legend and History in Third Century B.C.,London:Waterloo Place,1879,p.88。

[7] 般遮翼(Pañcaśikha),是佛教众音乐神乾闼婆(Gandharva)的首领。相传般遮翼负责向因陀罗(的御夫马达利Mātali)传达来自四大天王的信息。他善音律,最喜欢的乐器是原属于摩罗(Māra)的琉璃琴/琉璃宝装箜篌。

[8] 学界主流思想分别将巴贾石窟群第19号窟中坐于驷马驾车上的人物、右侧坐于象背之上的人物鉴别为太阳神苏利耶和众生之主(也是雷神)因陀罗。这种推断主要基于对这两个人物所骑马和大象分别是苏利耶和因陀罗的坐骑。然而,值得注意的是,根据文献记载,苏利耶的坐骑是七马驾车,而因陀罗的则为六牙白象。参见Knapp, Stephen, Karla and Bhaja Caves, Spiritual India Handbook:A Guide to Temples, Holy Sites, Festivals and Traditions, Mumbai:Jaico Publishing,2009。笔者认为这种认定带有典型的婆罗门教意识形态的色彩。在古印度,民间崇尚一些英雄人物,甚至会将其神格化,当作民间神祇进行信仰和崇拜。

[9] 自桑奇遗址被发现以来,西方和南亚学者在考古过程中逐渐注意到这些女神造像并开始对其真正身份进行鉴别。至今,学界比较主流的结论有三种,即“摩耶夫人”说、“拉克什米女神”说和“地母”说。但值得注意的是,在吠陀文献中,关于拉克什米女神的相关记载比较少,并没有得到过多的关注。而且,早期佛教文献也没有对拉克什米女神的记载。所以,将桑奇佛塔上出现的与拉克什米造型类似的女神认定为当时并不流行且与佛教无关的拉克什米并不妥当。此外,运用公元4世纪末至5世纪初才开始流行的拉克什米女神造像的特点来反推公元前2至前1世纪的佛教女神造像是非常有问题的。

[10] 一般来说中世纪是指公元5世纪至15世纪,当然这是相对于欧洲历史的传统划分。然而,在古印度历史的划分中,“中世纪”则是公元6世纪至16世纪这一历史阶段。参见Stein, Burton, A History of India,(2nd edition),New Jersey:Wiley-Blackwell,2010。古印度中世纪又分为早、晚两个时期:早期是指公元6世纪至13世纪,而晚期则是指公元13世纪至16世纪。

[11] 湿婆、毗湿奴和梵天合起来叫作三相神(Trimūrti,也叫“三位一体”),梵天负责宇宙的创造、毗湿奴负责宇宙的保护和维持、湿婆负责宇宙的毁灭,这是婆罗门教的一个新概念和宇宙观。这三位主神合而为一,却又相互独立。

[12] 降三世明王中的降指的是降伏消除,三世指的是贪、瞋、痴三毒或三种念头,而这三种念头是世人都拥有的,所以称为“三世”。也有人说是因为降三世明王为了降伏自称“三界之主”的大自在天,所以称为“降三世”,明王的宏愿就是秉持诸佛之心,用金刚伏魔之手,消除世间众生一切贪、瞋、痴之念头。胜乐金刚,是赫鲁嘎明王(Heruka)的一种,也是藏传佛教无上瑜伽修法中尊奉的本尊之一,相传可消除怨敌和除灭邪障魔鬼。

[13] Bhattacharyya, Benoytosh, The Indian Buddhist Iconography, mainly based on the Sādhanamālā and Other Cognate Tāntric Texts of Rituals, New Delhi:Aryan Books International,1968,p.153.(此书首版,由牛津大学于1924年出版。)

[14] 第四面在背面,浮雕造像中难以体现。

[15] 难近母/杜尔噶(Durgā)为雪山神女帕尔瓦蒂的愤怒相之一。

[16] (观者)左侧(自上而下):达马鲁鼓、法杖(?)、小尖刀、砍斧;右侧(自上而下):金刚套索、梵天头颅、骷髅碗、长柄三叉戟。

[17] 象头神,创造/创新之神,象征着智慧、财富。作为湿婆与雪山神女帕尔瓦蒂Pārvatī之子,象头神,深受Gaṇa群体的爱戴和尊敬,故而他也被视为这些(侏儒形象的)半神群体的首领。

[18] 无能胜佛母(Aparājitā),字面意思是“不可征服、不可战胜(之神)”,国内学者也将其译为无能胜母、无敌神女。该女神也称作“Gaṇapatisamakranta”(who tramples upon Gaṇapati)。Gaṇapati是象头神Gaṇeśa的别称。“Gaṇa”即“群体”“团体”“军队”之意;“pati”为“首领”之意,合起来Gaṇapati便是“军队首领”之意。因Gaṇa是湿婆(Śiva)神的虔诚信徒和随从,常以下腹突出的侏儒形象伴于湿婆左右。象头神,创造力/创新之神,象征着智慧、财富。作为湿婆与雪山神女帕尔瓦蒂Pārvatī之子,象头神,深受Gaṇa群体的爱戴和尊敬,故而他也被视为这些(侏儒形象的)半神群体的首领。

[19] 见Bhattacharyya, Benoytosh, The Indian Buddhist Iconography, mainly based on the Sādhanamālā and Other Cognate Tāntric Texts of Rituals, p.153.

[20] Linrothe, R.,Ruthless Compassion:Wrathful Deities in Early Indo-Tibetan Esoteric Buddhist Art, London:Serindia Publications,1999;Bhattacharyya, Benoytosh, The Indian Buddhist Iconography, mainly based on the Sādhanamālā and Other Cognate Tāntric Texts of Rituals, p.153.

[21] 在《金刚顶一切如来真实摄大乘现证大教王经》(Linrothe译,Sarvatathā-gatatattvasaṁgraha)中的降三世明王(Trailokyavijiaya)的修行法中就有这样的描述:“降三世明王左踩大自在天(Maheśvara,湿婆化身之一)、右踏乌摩妃(Umā,帕尔瓦蒂化身之一)乳房。”参见Linrothe, Robert.“Beyond Sectarianism:Towards Reinterpreting the Iconography of Esoteric Buddhist Deities Trampling Hindu Gods,”Indian Journal of Buddhist Studies, Vol.2(2),1990,p.20。值得注意的是,对应此记载的汉译版文献中并没有关于“乳房”的描写,比如说,《金刚顶瑜伽降三世极深密门》记载:“大自在天王,妃乌摩为座。”(《大正藏》第21册,第40页)是因为汉译者选择性地翻译吗?还是有其他原因?但是,不可否认的是,在印度佛教造像中的降三世明王确实是踩踏在乌摩妃的乳房之上,这也至少可以说明印度造像是有强调“性别”这一点的。

[22] Kaushik, Garima, Women and Monastic Buddhism in Early South Asia, Rediscovering the Invisible Believers, Archaeology and Religion in South Asia,2016.

(栏目编辑 刘慧)