【摘 要】本土意在通过梳理、比较在中外流布的“夜半逾城”图像,对不同时期、不同地域的风格差异及其发展情况进行初步考察。在印度,图像确立了核心角色形象及情节陈述形式的基本面貌,并赋予了夸张性、神话性的画面风格;在犍陀罗,图像受到戏剧视觉文化的影响;在中国,不同地域间的图像虽存在风格差异,但核心角色的基础造型基本一致。图像在表现叙事性功能以外,还作为菩萨造像的装饰出现,具有了独立的象征性内涵。

【关键词】夜半逾城 佛教艺术 印度 犍陀罗 中国

“夜半逾城”也称为“踰城出家”,是佛传故事中经典的情节之一,讲述了太子面对周遭众人醉生梦死、沉湎物欲却仍身处苦海事实而不觉的情形,决议出家修行,悟出众生深陷轮回的真正原因。其父王为使太子能留下继承王位,在提供给奢华的物质享受外,还锁闭宫门、布下层层守卫,但太子心意坚决,其面对的困难也因天神的援手而安然度过,进而正式迈入修道者的行列。相关情节在《修行本起经》《太子瑞应本起经》《普曜经》《方广大庄严经》《过去现在因果经》《佛本行集经》和《根本说一切有部毗奈耶破僧事》等经本中均有记载。

作为佛传故事中的重要题材,国外学者福歇(A.Foucher)、诺克斯(R.Knox)、马歇尔(J.Marshall)、劳钵(W.Lobo)、田边(K.Tanabe)、庞思(J.Pons),国内学者闫文儒、丁明夷、马世长和马兆民族等人的研究,多关注图像内容的释读。刘健与苏丰两位学者分别探讨了不同时期图像风格的差异,以及图像风格的历史内涵。有关图像的风格样式来源,则多以间接、宏观的方式讨论了来自犍陀罗的影响,因此这些研究也多以犍陀罗的相关图像为根本出发点。然而,通过对中国、印度及巴基斯坦三地相关图像的风格进行观察,可以发现三地图像之间的异同,有着不同于以往学界的印象。自北朝时期以来的相关图像就与犍陀罗流派形成了区别,而与南印度克里希纳河下游流域的阿玛拉瓦蒂流派艺术的有关图像有着更深的渊源。因此,本文拟结合相关新材料,对图像在不同时期、不同地域的风格差异及发展情况做简要的考察。

从图像和历史背景考察夜半逾城图像印度的中部及南部地区的发展脉络,分为公元前1世纪的巴尔胡特大塔与公元1世纪至3世纪的桑奇I塔、阿玛拉瓦蒂两个阶段。

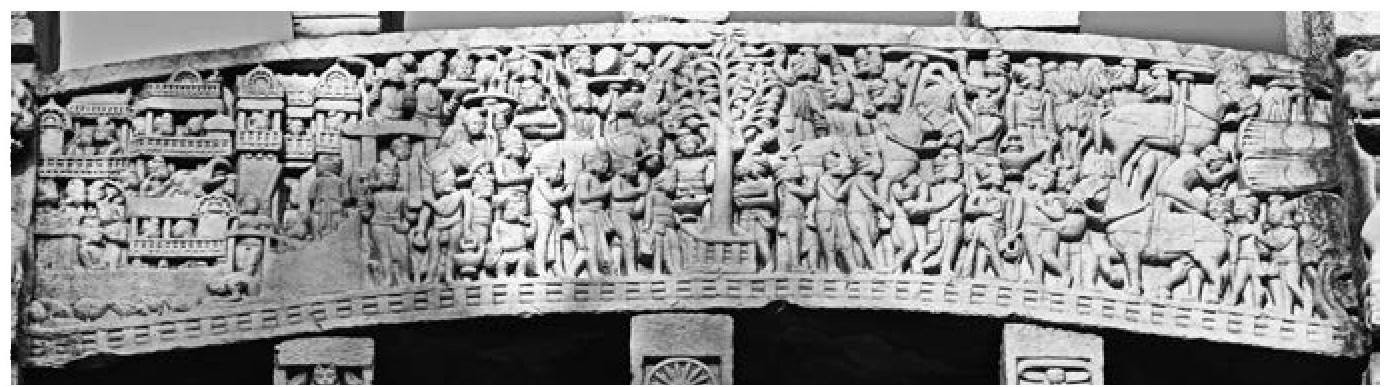

目前可考最早表现“夜半逾城“情节的图像,位于巴尔胡特大塔门柱,全图以象征手法由上至下陈述“出宫”“备马”和“出城”三个情节。上段三个石柱间有两位女性人物,右下方雕刻足印,意指太子走出宫中。中段可见太子的坐骑“犍陟”及在上悬浮的伞盖意味着此时的太子,已骑在马上准备出城。下段画面上方的柱形纹,中部前蹄抬起犍陟,及环绕在周围的各式造型天神,表现的是太子在犍陟、天神的帮助下飞跃出城的情节(图1)。桑奇大塔东门第二横梁上的图像为“一图多景式”构图,梁面的左侧雕刻出了完整宫城的形象,象征着故事的开头,故事情节由左至右渐次展开,画面中马与华盖的形象贯穿了整个画面的情节过程,并在图像的最右端通过马头的朝向、华盖的有无与脚印等,来示意故事的尾声(图2)。国外学者从浮雕风格判断,巴尔胡特浮雕的出现时间要略晚于桑奇2号塔的公元前115年。桑奇Ⅰ塔的栏楯虽可追溯到公元前150年 [1] 或公元前125年至175年, [2] 但佛塔的四个大门的建造时间要晚得多,“夜半逾城”浮雕所在的东门亦在此列。由百乘王铭文题记可知,桑奇Ⅰ塔的四个大门的出现要归功于Siri Satakani的资助, [3] 该王的在位时间大约在公元前50年至25年之间, [4] 四个大门的建造工程持续了数十年。 [5]

图1 夜半逾城,巴尔胡特门柱,前1世纪,采自《无佛像时期的佛传故事图像研究》,图1-1-26

图2 桑奇大塔东门第二横梁正面,1世纪,采自Wikimedia Commons File:Sanchi Eastern Gateway The Great Departure

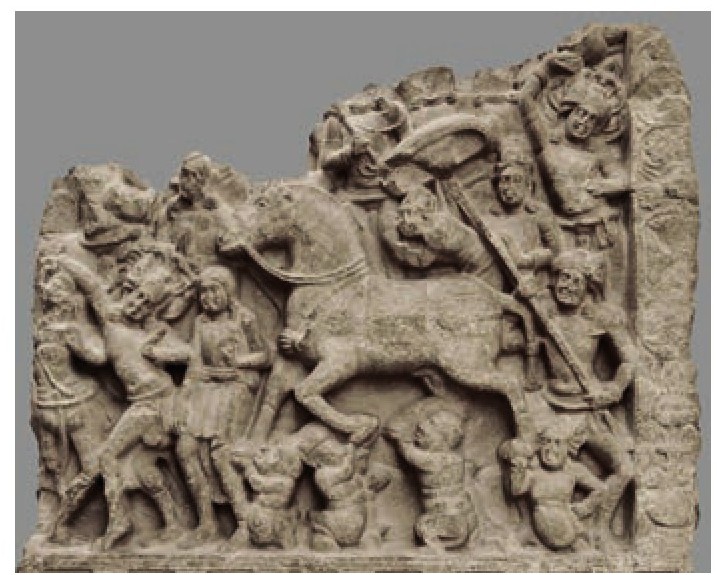

图3 太子逾城,2世纪,集美博物馆藏,(MG 18509)

故事内容的视觉展开方式与核心角色形象造型,反映了故事表现形式上的变化。首先,桑奇图像的内容交代更翔实,如从门洞中探出的马半身像,到画面结尾独自返还的“犍陟”等。相较之下巴尔胡特图像则显得简略、生硬。就图像与文本的关系来说,目前可见的佛传经本中,均有太子出宫前的众宫人昏睡的内容描述, [6] 但在巴尔胡特浮雕中,上段画面中的两位清醒的女性形象却,而在桑奇画面的左侧建筑的下方,则雕刻有一人伏地睡眠的模样。桑奇在图像中还可见画面中央圣树,这与《过去现在因果经》中相关描述吻合。 [7] 其次,桑奇图像为满足情节陈述更为细致的需要,改变了创作媒介的形态。巴尔胡特图像由于立柱的关系,只得纵向表现故事情节,但桑奇图像则依据横梁的画面空间特性,创造性地横向展开故事情节,这种表现方式对之后出现的同主题图像有着重要的影响。其三,桑奇图像奠定了核心角色形象的基本面貌。画面中央两侧有一组完全相同的形象,他们由“华盖”“犍陟”与“托蹄四天子”所组成,“华盖”在桑奇图像中作有人托举的刻画,而托举马蹄四人的形象也是先前图像所没有的。关于四人托举马蹄的描述可见于《佛所行赞》《根本说一切有部毗奈耶破僧事》《修行本起经》《方广大庄严经》《普曜经》和《佛本行集经》等文本,而华盖则在《过去现在因果经》《方广大庄严经》和《佛本行集经》中都有提及,其中《过去现在因果经》中的内容,还明确了持华盖者的身份是“释提桓因”。 [8] 在桑奇“夜半逾城”图像中出现的由“犍陟”“华盖”与“托蹄四天人”所构成的核心角色造型,在2世纪至3世纪的阿玛拉瓦蒂图像上被频繁使用,并有一定程度上的所发展,这或与两地图像所共同的百乘王朝背景有关。而在更远的犍陀罗地区,也有相似的人物造型出现在同主题图像中。

位于阿玛拉瓦蒂的大型窣堵波(Great Stupa)是古印度佛教艺术的代表作,它的原迹业不存,至今遗存来下的浮雕石板都曾是大塔的装饰。大塔最早可以追溯到公元前2世纪,并有证据表明受到了阿育王的影响, [9] 不过今天可见的各类浮雕石板,则大多是在百乘王朝时期雕造的,石板当中的题记证实了这一情况。 [10] 离大塔遗址西边约1公里处的古城Dharanikota,就是当时百乘王朝的国都,大塔也因此被认为是百乘王朝权力的象征。类似的做法在之后的甘庶王朝得到了延续,阿玛拉瓦蒂上游的龙树丘地区也有一座大型佛塔。这些石板的浮雕内容可以分为故事与纹饰两类,故事雕刻板中“夜半逾城”的故事图像遗存数量较多,雕刻精美、风格成熟,画面在继承桑奇图像中核心角色形象的基础上,继续深化了故事性内容的表现。

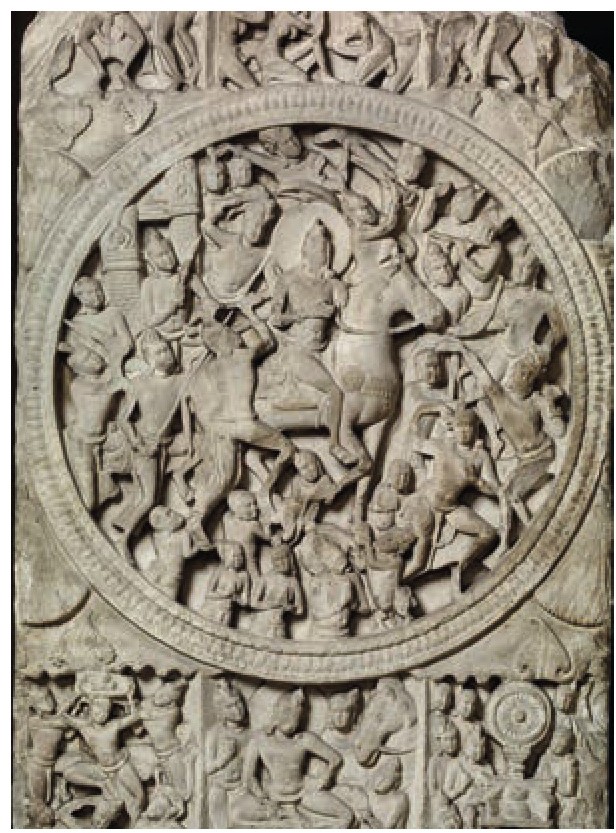

图4 夜半逾城,3世纪,大英博物馆藏(1880,0709.112)

图5 夜半逾城,3世纪,大英博物馆藏(1613195918)

法国集美博物馆藏2世纪浮雕,画面中央由“犍陟”“托蹄四天人”“华盖”组成的形象清晰可见,与桑奇浮雕相比,通过对画面人物形象的进一步塑造,对画面空间的合理安排,使得与情节有关的人物形象走向了前台,如手牵缰绳的车匿,持举华盖的“释提桓因”,画面左侧似在争执的“净居天”与“魔王”(图3)。 [11] 这意味此时有意通过交代画面人物身份,来扩充故事情节。与此同时,画面情节的叙事逻辑,在与南印度佛塔结合后有了新的形式。桑奇图像雕刻于横梁上,与周遭环境相对独立,故事内容地呈现只需在一个梁面上进行。阿玛拉瓦蒂浮雕则依附于佛塔外表,故事内容的陈述需考虑到佛塔右旋礼拜的轨迹,所以当正面注视布置于塔身的浮雕作品时,人物的运动方向是朝左的。3世纪以后,“夜半逾城”图像阿玛拉瓦蒂与龙树丘两地都十分流行,整体图式较之前变化不大,但细节处可见些新内容。首先,太子人像出现并自然地嵌入进马背与华盖之间的空隙。业已成熟的叙事性图式,随着人形太子像的加入,图像有了伟绩与伟人双重崇拜意涵。其次,雕刻技法由浅浮雕向深浮雕转变,人物开始凸出于画面,有将情节叙述与人物身份关联的趋势。大英博物馆藏的“夜半逾城”将情节场景做了压缩,但人物的造型却被赋予了更细致的刻画,人物的肢体动作与内心活动之间的张力油然而生。在此基础上,故事情节也做了细致的划分,由“出家决定”“夜半逾城”与“告别车匿”三个场景构成(图4)。其三,以故事为内核的偶像图式的产生。故事情节被雕凿在一个圆形的画面之内,画面依然强调故事性的表现(图5)。圆形上方、下方从左至右各刻画了三个故事场景,故事之间用凸起的棱条隔开,目前仅可识别下方的图像,分别是“发舍利升三十三天供养”“告别犍陟”与“初转法轮”, [12] 这些故事情节都曾作为重要的内容,而被重点刻画过, [13] 但在本雕刻板中,与圆形画面内的“夜半逾城”相比,显然是“夜半逾城”享有最突出的地位。

“夜半逾城”浮雕早在太子人像未出现时,对故事情节内容的刻画就已然成熟,不仅单幅画面的内容表达清晰,还能与所处的宏观环境和谐互动,而随着太子人像的加入,让叙事性图式焕发出了新的内容,这与南印度强调刻画故事性造像的传统有着十分重要的关系。 [14] 从大众部分出的制多山部,是百乘王朝时期阿玛拉瓦蒂最具影响力的派别,该部派主张兴建、供养窣堵波,并继承了大众部认为佛陀及菩萨的超自然性身份的观点,主张佛与菩萨自身是超验的,不受“业”的规律所制约。 [15] 佛陀前世事迹非因恶业所致,而是为使今世得成大道而有意如此,据传制多山部的分支西山部与北山部,更曾主张佛陀的自降生起就决定要得道。 [16] 这样的氛围也自然会对艺术创作产生影响,我们能在画面中看到各式天人,或翱翔于天,或以本土夜叉形象为蓝本,刻画出身材娇小却力大无穷得以托举马蹄的形象,这些夸张的形象与“于是诸天,捧马四足,并接车匿;释提桓因,执盖随从,诸天即便令城北门,自然而开,不使有声;太子于是从门而出,虚空诸天赞叹随从”的描述契合, [17] 而配有头光太子形象,更是展示了“尔时,菩萨放大光明,照烛一切无边世界,所可度者皆得度脱,有苦众生皆得离苦”的庄严崇高之菩萨形象。 [18] 以上形象虽有客观现实之源,但却远超真实情景,以夸张的方式赋予了情节的超现实性观感。

图6 喜剧表演,前2世纪,庞贝出土,那不勒斯国立考古博物馆藏

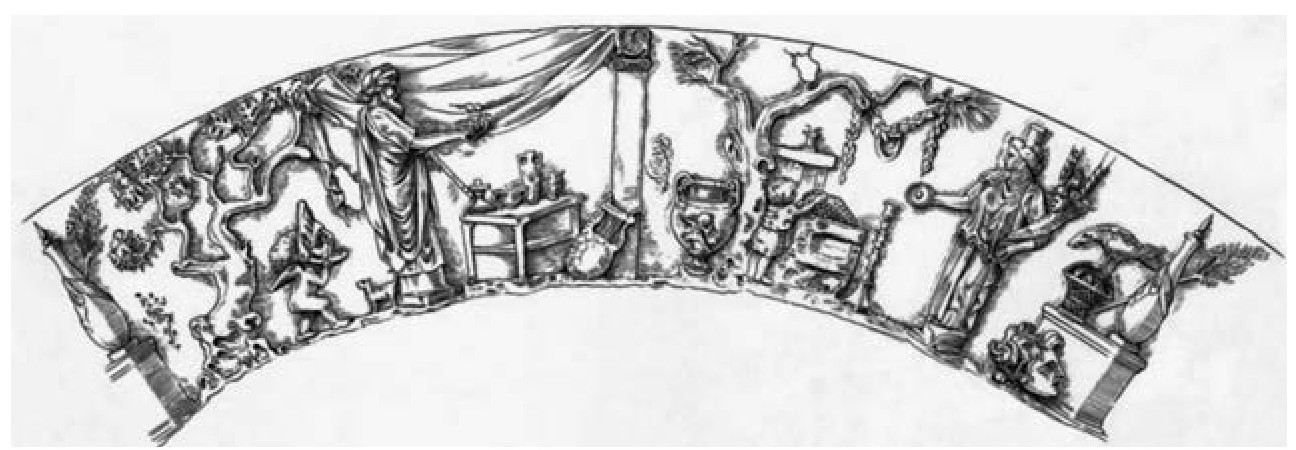

图7 银杯(绘图),1世纪,私人收藏,采自The crossroads of Asia:transformation in image and symbol in the art of ancient Afghanistan and Pakistan, p.91,fig.97

图8 片岩容器残片,1世纪,大都会艺术博物馆藏(acc.no.1989.18.6.)

图9 踏道浮雕,1年—320年,克利夫兰艺术博物馆藏(1930.328)

就目前的考古发现而言,犍陀罗地区在公元2世纪至4世纪期间开始大量雕刻“夜半逾城”图像,虽部分图像中的人物造型与桑奇、阿玛拉瓦蒂图像之间有相近之处,但画面整体表现出的写实性风格,是其独有的特色,这应与犍陀罗地区的社会文化背景有着重要的关系。自公元前4世纪以来,由亚历山大东征所带来的不仅是所征服土地上那些希腊化王国,还有与之伴生的文化与信仰。相较于希腊化的政治影响力,文化意识层面所带来的影响更为深远,巴克特里亚(今阿富汗境内)即是如此,从塞琉古帝国独立以来,其影响力一度延伸至印度西北部,在其域内的发掘出众多希腊风格的宫殿、体育馆、集市,来自希腊、伊朗和印度的各式神祇,以及由科林斯式柱廊所装饰的神庙,都说明了希腊文化的影响。其中与狄俄尼索斯神庙保持着密切关系的剧场尤为重要。

受狄俄尼索斯信仰的影响,犍陀罗地区的戏剧艺术十分兴盛。法国考古学家在一座可以追溯到希腊化时期(约前256—前145)的巴特克里亚城市废墟中,发现了一座由一个舞台和数排座席作构成的剧场,剧场在半径42米的半圆形区域内布置了35层阶梯。 [19] 在一座属于贵霜时期的迦毕试(今阿富汗的贝格拉姆)皇室仓库内,发现了一个雕刻着希腊神狄俄尼索斯模样的青铜戏剧面具。这意味着狄俄尼索斯酒神与戏剧信仰不受政治环境变迁的影响,反而被新权贵接纳。贵霜帝国在欧亚贸易中的地缘优势,也对文化信仰的延续起到了重要的作用。因处中国与阿拉伯海、西方世界之间丝绸之路上的关键位置,在享受东西方世界繁盛贸易的红利的同时,希腊-罗马的文化得以源源不断地向此处传播,让此处已有根基的希腊文化得以保持生命力。

犍陀罗地区也十分盛行制作表现戏剧内容的图像,这些图像中会刻画出反映临时剧场的“幕布”,“幕布”在梵语词源学上,是“剧场”与印度人对西方、希腊血统人的称呼的结合。 [20] 那不勒斯博物馆藏的罗马喜剧浮雕,右侧高举右手的人物背后就可见临时搭建起来的幕布背景(图6)。类似的幕布背景也可见于公元贵霜1世纪时期的银杯上(图7)。美国大都会艺术博物馆藏的片岩容器碎片上,由两身女性与中间一身男性所表现的酒神信仰形象,也出现在了幕布之前,完整地体现了狄俄尼索斯与戏剧之间的内在联系(图8)。人物之间的内在张力,通过互动性造型的加持,在这些具有戏剧性内涵的图像中得到了充分的体现,其最突出的特征在于表现出了不同人物之间的视线相交,银杯表面浮雕中的两人通过互相面朝对方,右手前伸的简单动作,交代了两人间的互动关系。大都会艺术博物馆藏片岩碎片浮雕,虽有一人面向观众,但身旁两人的身躯及视线侧向中央人物的动作造型,也表现出了与上述图像相同的观念。

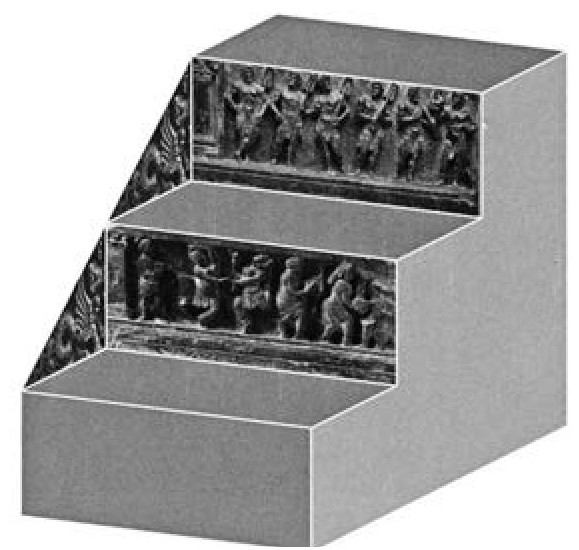

图10 踏道浮雕示意图,采自The art of Gandhara in the Metropolitan Museum of Art

图11 夜半逾城,Loriyan Tangai出土,2世纪,加尔各答博物馆藏,引自The Japan Times

图12 夜半逾城,灰色片岩,3世纪—4世纪,马尔丹地区出土,巴基斯坦国家博物馆藏,笔者摄于故宫博物院

贵霜王朝时期,以互动性人物造型表现狄俄尼索斯信仰内容的图像,同佛教象征涅槃、舍利供奉的窣堵波产生了交集。美国克利夫兰艺术博物馆藏的三幅浮雕板(图9),均从窣堵波的遗迹中被发掘,其原本应位于窣堵波踏道立面(图10)。踏道立面很少会描绘佛陀及其生平事迹,而常见酒、音乐和舞蹈等世俗内容。踏道与佛塔被认为是两个世界,由踏道步入佛塔恰如由世俗世界走向佛陀世界。早期印度艺术代表的桑奇与巴尔胡特大塔塔门(“陀兰那”)通常也装饰有非佛教形象,包括药叉女、满瓶和莲花等,这些形象也有着生殖和丰饶的象征。这种近似的主题布置方式,在有的学者看来,是印度西北部的酒神传统对印度本土药叉传统的另类演绎。 [21]

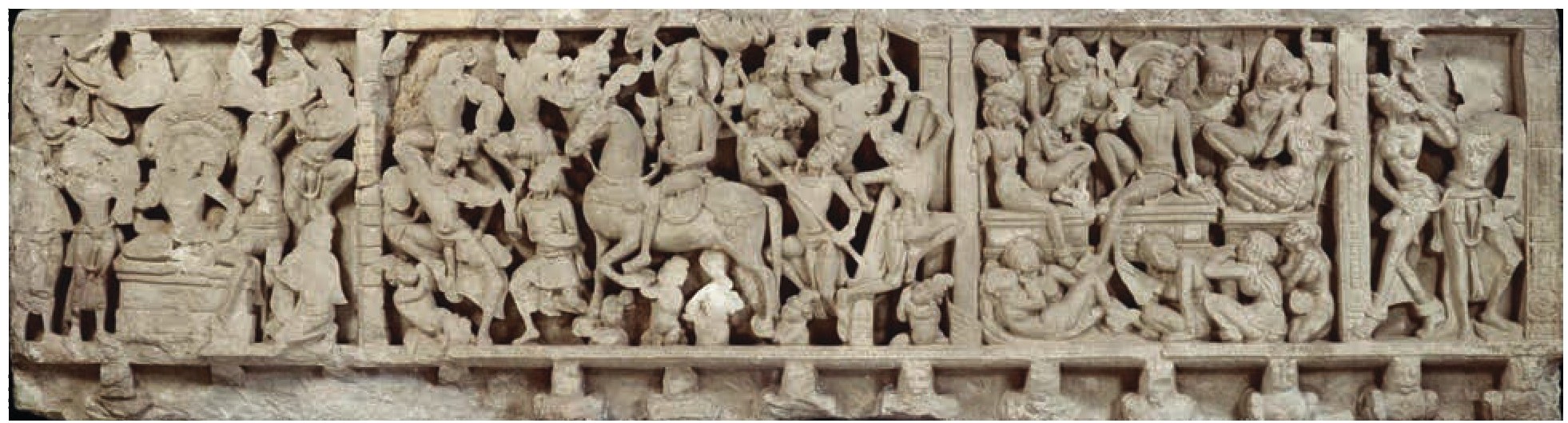

犍陀罗地区制造的“夜半逾城”浮雕,在画面上有两种表现方式,一种从侧面描绘太子骑马的形象(图11),代表类型有巴基斯坦白沙瓦博物馆、加尔各答印度博物馆、英国维多利亚与艾伯特博物馆和巴基斯坦国家博物馆等藏品,另一种则雕刻太子的正面形象(图12),代表类型有美国波士顿美术馆、巴基斯塔坦国家博物馆和伯克利艺术博物馆等藏品。

相比于印度桑奇与阿玛拉瓦蒂的同题材作品,在以侧面描绘情节的犍陀罗浮雕中,不再稳定表现在南印度浮雕里常见的“车匿”,举华盖“释提桓因”有时也会被忽略,一些与情节无关但于庄严场面有益的天人形象,则几乎从这些雕刻板中消失,似乎创作者不在意情节以外的氛围渲染。犍陀罗图像的特色,是通过表现人物间的互动来演绎剧情。太子前方的两身人物回过头来看向太子的情形,在所有同类型图像中均可见到,这与南印度所有人物动态均朝向画面一方的形式有明显区别。太子的前进方向与前方人物的目光相交的形式,与银杯上表现戏剧内容的画面类似,似描绘出“演员”之间通过台词交流来推进剧情的情形。画面中的人物造型更接近现实,没有出现翱翔于天的天人形象,仅直立站定,在表现托举马蹄天人的形象上,人数只有两名,而且其身形在部分雕刻中与真人大小无异,其托举的方法是把马的下腹扛在肩膀上的同时,手掌托着马蹄,这种扛举重物的方式很符合现实的情况。另一方面,部分图像中托举天人身形较小,但与画面中的其他人物没有区别,只是作了等比例的缩小,而不是南印度图像中那区别于其他人物的造型,呈小体形却大腹滚滚的药叉形象。雕刻太子骑马跃出的形象是犍陀罗图像的特色类型。图像充分发挥了犍陀罗地区在雕刻技艺上的优势,将太子、马和蹄下天人雕刻在画面的中央,其他人物布置在周围并看向太子。犹如在剧情发展至高潮时刻,在演员及观众期待中,太子骑马并天人的形象突然从剧幕后跃出。

虽然目前缺少佛寺与剧院、佛教之间有直接联系的证据, [22] 但有的学者认为著名的古印度戏剧作家马鸣所创作的《佛所行赞》,不纯粹是文学艺术,更像是一种整体(whole)的艺术。 [23] 这也许正是因为戏剧感知在创作《佛所行赞》过程中发挥了作用。而这样的感知的基础,则依赖于犍陀罗地区的希腊-罗马戏剧文化对文学艺术及视觉艺术的长期影响。 [24] 这种感知形成了特定的视觉欣赏审美偏好,进而创造出了犍陀罗流派的“夜半逾城”图像。

图13 夜半逾城,克孜尔石窟第110窟,5世纪—6世纪,采自《西域美术全集8·克孜尔石窟壁画2》,第24页

图14 夜半逾城,云冈石窟中期(471—494),笔者摄于云冈石窟第6窟南壁下层

图15 交脚弥勒造像碑及其局部,北魏年间(386—534),西安市西关出土,笔者摄于西安碑林博物馆

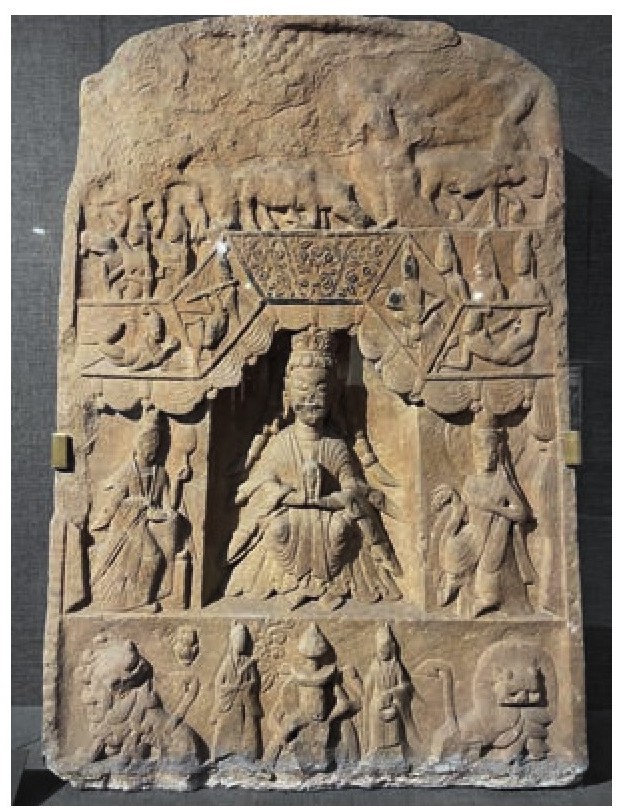

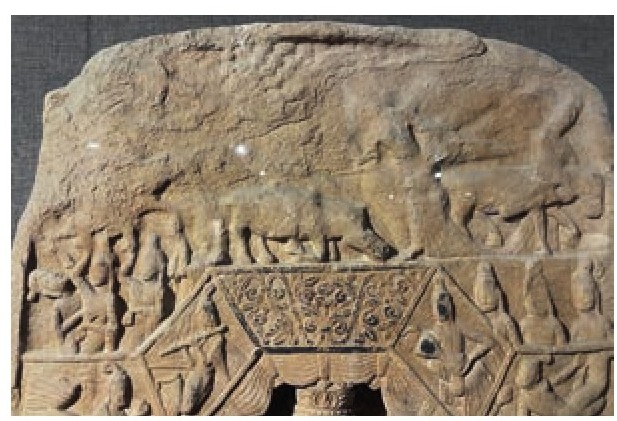

截止到7世纪,“夜半逾城”图像主要出现在中国北方的克孜尔石窟、长安、云冈石窟和莫高窟等地,有石窟壁画、石窟浮雕、造像碑等形式,大部分图像中的人物造型开始汉化,但仍体现出与桑奇、阿玛拉瓦蒂图像的渊源,与此同时,犍陀罗流派的影响也在部分作品有所体现。

此期间各图像中的突出特征是核心人物的造型基本稳定,仅在个体形象上体现出了地域、时代的风格。克孜尔石窟110窟的“夜半逾城”图像,绘有“托蹄四天人”“太子”“犍陟”,他们位于画面中央位置,在他们的后方是举华盖的车匿和城门,在他们的前方与之对视的是“梵天”和“帝释天”(图13),云冈第6窟南壁下层“夜半逾城”图像中的人物及建筑情况基本相同,但省略了前方人物的刻画(图14),之后的交脚弥勒造像碑,以及敦煌莫高窟诸窟室中图像也基本保持相同的模式,仅在细节上略有差异。相较于云冈石窟、莫高窟和造像碑图像,克孜尔石窟图像异域色彩突出,与克孜尔石窟以东方向的各式图像的汉化风格不同,克孜尔图像中人物的衣着打扮和躯体形态仍有明显的南印度本土风情。克孜尔图像中,在核心人物的前方布置人物,并形成人物间的视线交互的做法,也与桑奇、阿玛拉瓦蒂源点图像的情形有异,更近似犍陀罗图像的内容。这种多源流融合的特征与克孜尔石窟所在的特殊地理位置有关,克孜尔石窟所在的丝绸之路连接中亚、印度,犍陀罗则是天竺到中国西域的必经之地,文献中也有游历僧的入华轨迹要经过犍陀罗的记载,因而犍陀罗风格元素的传入顺理成章。但起到同样重要影响的桑奇、阿玛拉瓦蒂风格是如何传入的,还需要进一步考察。

至迟到北魏延昌年间,“夜半逾城”图像的角色性质出现了新内容,图像已不单是佛传图的一个情节,而是与其他造像结合形成具有独立表达特定文化内涵的象征图像。交脚弥勒造像碑造像碑上层“夜半逾城”与中层弥勒菩萨、文殊菩萨、维摩诘对坐的搭配出现的形式,已具有了“夜半逾城”与菩萨组合的雏形,造像碑从上至下分为三层,上层部分漫漶,但仍可从左至右辨认出“夜半逾城”“犍陟舐足”“犍陟与车匿返回”三个情节,中层则分别是文殊菩萨、弥勒菩萨、维摩诘,学者宋莉从造像造型、造像服饰与法像程式判断,该造像碑应制作于延昌年间(512—515,图15)。 [25] 上层虽连续刻画了三段故事情节,但故事并不完整,更重要的是,表现小乘“唯礼释迦“的佛传图,却与大乘信仰结合,碑中层部分的维摩诘与文殊对坐像、弥勒菩萨都是大乘信仰下的典型造像。隋至初唐年间,敦煌莫高窟57、209、278、283、322、329、375、383、397等窟室内均绘有“夜半逾城”图像,它与菩萨组合出现的形式已发展至成熟,同“乘象入胎”图分别一同出现在左右胁侍菩萨的上方。 [26] 这些“夜半逾城”壁画的叙事性被进一步淡化,除“托蹄四天子”“犍陟”和“释迦太子”等构成的核心人物形象则是稳定出现以外,其余角色经常会被省略。

自佛教小乘、大乘之别出现以来,大乘就逐渐占据主流,入华后佛图澄、道安、鸠摩罗什,菩提流支直至隋唐“八宗”,莫不显示着中华佛教发展的脉络。大乘要求深入众生、救度众生,强调“权宜”“方便”与教义原则并重,因而有着更强的适应力和包容力。与此同时,还强化佛崇拜,弘扬菩萨行。支娄迦谶在所译《佛说内藏百宝经》中就提出了“法身”的概念,在后来的传播中进一步上升至具有圆满、寂静、永恒意义的本质。而“色身”则是“法身”的幻化,是满足民生信仰的一种示现。 [27] 这样一来,释迦牟尼佛也成了“化身佛”,而不局限于小乘佛教的内涵理解,也因此得以进入大乘造像的视野之中。释迦牟尼成佛前的太子自然也不例外,可以无碍的与大乘造像共在一处。另一方面,大乘佛教推崇的菩萨信仰带来了深远的影响。回顾佛传文本可以发现,流传至今的佛传经本不下九本,其中《太子瑞应本起经》《普曜经》《过去现在因果经》《佛本行集经》《方广大庄严经》《根本说一切有部毗奈耶破僧事》等五部经本都在太子出家缘由中表露出“利他”思想,如隋《佛本行集经》所述“若使世间,无生无死,无老无病,无爱别离,无怨憎会,得王位已,受诸功德,无有无常,境界真实,一生人中,无有浊秽;若如是者,可令我于此处心乐……” [28] “乘象入胎”也有类似的表达:“菩萨初从兜率下时,……为未来世诸恶众生,未种善根,令种善根,已种善根,令得解脱”, [29] 这些经本被翻译的时间,最早可追溯到孙吴的月支谦,最晚则是唐代义净,因此佛传授菩萨信仰影响早已有之。随着菩萨信仰逐渐盛行,图像由于象征意涵与菩萨的含义相近,加之大乘造像包容力强的特点,很快便融入到菩萨造像的装饰之中。

截止至初唐,“夜半逾城”图像已在中国、印度、巴基斯坦等地广泛流布。公元前1世纪到公元3世纪,“夜半逾城”图像在印度境内的巴尔胡特、桑奇及阿玛拉瓦蒂等地发展,创造出的核心角色造型有着重要的意义。犍陀罗地区图像多为2世纪至4世纪的作品,写实的图像风格受到当地悠久的戏剧文化所影响。中国5世纪至8世纪“夜半逾城”图像中出现的核心人物造型,应受到桑奇、阿玛拉瓦蒂图像的影响。“夜半逾城”图像在大乘佛教背景的影响下,图像具有了独立的象征意涵,在隋至初唐年间的莫高窟中,常作为菩萨的装饰部分出现。

作者简介

陈偬立,山东大学艺术学院研究生。研究方向:佛教美术。

[1] Julia Shaw, Buddhist Landscapes in Central India:Sanchi Hill and Archaeologies of Religious and Social Change, c.Third Century BC to Fifth Century AD, California:Left Coast Press,2013,p.88.

[2] H u u P h u o c L e, B u d d h i s t Architecture, Grafikol,2010,p.149.

[3] 婆罗米文收录于Alcock, Susan E.,Empires:Perspectives from Archaeology and History, Cambridge:Cambridge University Press,2001,p.169.英文翻译:“Gift of Ananda, the son of Vasithi, the foreman of the artisans of rajan Siri Satakarni”,采自John Marshal, A guide to Sanchi, Calcutta:Government of Indian Press,1918,p.48。

[4] Margaret Prosser Allen, Ornament in Indian Architecture, Delaware:University of Delaware Press,1991,p.18.

[5] 同上。

[6] “是时城内,所有人民,皆悉迷闷,沉重睡眠,净饭王身,并诸左右,及太子厩当马诸臣,宫人婇女,皆悉迷惑,疲乏重眠。”引自《佛本行集经》卷16,CBETA 2023.Q3,T03,no.190,p.728b28-c2。

[7] “即呼车匿,徐令被马,褰裳跨之,徘徊于庭,念开门当有声。天王维睒,久知其意,即使鬼神,捧举马足,并接车匿,逾出宫城,到于王田阎浮树下。”引自《太子瑞应本起经》卷1,CBETA 2023.Q3,T03,no.185,p.475b20-23。

[8] “释提桓因,执盖随从。”引自《过去现在因果经》卷2,CBETA 2023.Q3,T03,no.189,p.633a19。

[9] Sarma, I.K.,Early Sculptures and Epigraphs from South-East India:New Evidence from Amaravati, Indian Epigraphy(eds F.M.Asher and G.S.Gai).New Delhi:Oxford and IBH Puhlishin Co.,1985,pp.15-23.

[10] Luders, H.,“A List of Brahmi inscriptions from the earliest times to about 400AD,”Epigraphia lndica X Appendix,1912,no.1248,pp.1-226.

[11] “尔时,欲界魔王波旬,见于太子初出家时,为欲恐怖于太子故,以神通力,化作诸声……尔时净居诸天,以神通力,隐彼大云,雷电霹雳一切诸声……将彼魔王波旬,掷着无量百千由旬之外,勿使障碍太子出家。”引自《佛本行集经》卷17,CBETA 2023.Q3,T03,no.190,p.732a4-13。

[12] Robert Knox, Amaravati Buddhist Sculputure From Great Stupa, London:British Museum Press,1992,p.58.

[13] “发舍利升三十三天供养”的故事图像在另一幅雕刻板中,与其他图像享有相同的幅面,“告别犍陟”和“初转法轮”则有分别作为四相图或三相图中“一相”的实例。图像内容分别参见大英博物馆馆藏1880,0709.77、大英博物馆馆藏1880,0709.73、大英博物馆馆藏1880,0709.93。

[14] 赵玲:《印度阿玛拉瓦蒂佛像研究》,《南京艺术学院学报(美术与设计版)》2015年第3期。

[15] Zwalf, W.,Buddhism:Art and faith, L o n d o n:B r i t i s h M u s e u m Publications Ltd,1985.pp.13-14.

[16] (英)渥德尔著,王世安译:《印度佛教史》,商务印书馆1987版,第302页。作者引自《论事》228 ff.p.328.1;《论事》335 ff.p.328.4。

[17] 《过去现在因果经》·卷2,CBETA 2023.Q3,T03,no.189,p.633a18-21。

[18] 《方广大庄严经》卷6,CBETA 2023.Q3,T03,no.189,p.633a18-21。

[19] Bernard, Paul,“An Ancient Greek City in Central Asia,”Scientific American, vol.246,no.1,1982,p.154.

[20] Asha Saxena, Ancient Greek and Indian theatre, Delhi:Parimal Publications,1997,p.69.

[21] Martha Carter,“Dionysiac Aapects of Kushan art,”,Arts Orientals, vol.7,1968,pp.121-146.

[22] 目前仅在龙树丘(Nagarjunakonda)地区的佛寺遗址中发现了一座有着很好的音响效果的场所,考古学家断定它是用来进行戏剧表演的。参见H.Sarkar and B.N.Misra, Nagarjunakonda, New Delhi:Archaeological Survey of India,1980,p.22,pl.ii.

[23] Sukumari Bhattacharji, History of classical Sanskrit literature, Hyderabad:Orient Longman,1993,p.35.

[24] 同上。

[25] 宋莉:《北魏至隋代关中地区造像碑的样式与年代考证》,西安美术学院博士论文2011年,第247—248页。

[26] 敦煌研究院:《敦煌石窟内容总录》,文物出版社1996年版,第25、83、112、114、132、134、152、155、161页。

[27] 杜继文:《佛教史》,江苏人民出版社2006版,第78—80页。

[28] 《佛本行集经》卷17,CBETA 2023.Q3,T03,no.190,p.731a4-8。

[29] 同上,卷7,CBETA 2023.Q3,T03,no.190,p.683a27-b4。

(栏目编辑 刘慧)