※基金项目:本文为2019年度国家社科基金艺术学项目“敦煌石窟花鸟画研究”(19BF092)、2019年度甘肃省社科规划项目“敦煌石窟花鸟画研究”(19YB032)阶段性成果。

【摘 要】蜀葵是我国种植历史悠久的花卉。早在魏晋南北朝时期,就成为文学咏赞的对象,但并没有发现对应的视觉图像。进入唐代,蜀葵在文学、植物学、医药学等领域被广为关注。在美术领域,随着花鸟画的独立成科与发展,蜀葵图像也开始出现在工艺织物、墓葬绘画和石窟壁画当中。本文主要从美术史的立场出发,以莫高窟唐五代壁画、绢画、纸画、麻布画中的蜀葵图像为例,重点就其现存状况、图像渊源、文化内涵等问题进行探讨,以为莫高窟唐五代蜀葵图像虽然数量不多,但其形象、位置、功能皆与长安等地墓葬中的蜀葵一致,反映了这一图像的传播情况。其文化内涵除了与驱邪避灾、佛教信仰相关之外,主要与传统“忠君”寓意有较大关系。

【关键词】莫高窟 唐五代 蜀葵图像

与人物画和山水画相比,敦煌壁画中的花卉画长期以来并没有引起学界太多的关注。然而,在敦煌石窟中,一直存在着一个由莲花、竹子、芭蕉、萱草、蜀葵以及大量无名植物构成的花卉世界。其中莫高窟蜀葵花数量之多、面积之大,堪称一最。但在《敦煌莫高窟内容总录》等资料中,多被称为“花卉”或“杂花”,足见其不为重视的事实。

整体来看,莫高窟蜀葵图像主要存在于壁画当中,唐、五代、宋、回鹘、西夏各期都有绘制。其中唐五代数量较少,之后各期大面积通壁绘制,且集中在西壁龛内外,非常显眼。

就目前的研究而言,岳亚斌、张田芳在其《敦煌壁画中的蜀葵:从药用到礼佛》一文中认为“蜀葵入于石窟,不惟其花本身之高大、笔直、花色娇艳,更重要的因素在于蜀葵本身的药用功能。尤其是永徽四年,蜀葵用于治疗早期天花,疗效甚好,故而被赋予复生与禳灾之意蕴。同时,密教文献中也多次提到建坛城时用蜀葵擦拭,尽显其药用功能。因此蜀葵由药用而成为礼佛的供品,是石窟壁画的一种稀见现象,应引起关注”。 [1] 王胜泽在其《敦煌西夏石窟中的花鸟图像研究》一文中,从宋夏时期的蜀葵图像、蜀葵作为西夏石窟绘画的独特样式、敦煌西夏石窟中蜀葵的意义等三个方面进行探讨。不仅对文献所载五代宋时绘画名家的蜀葵绘画作品进行了详细的统计,而且认为蜀葵是敦煌西夏石窟的花卉新样,其在内涵上可能与华严思想有关。 [2] 这两篇文章直指敦煌石窟中自唐至西夏的蜀葵,使这一图像进入学术视野,并涉及蜀葵图像在美术史上的相关问题,其价值与意义自不必多言。但前者重在讨论蜀葵的医药功能,后者仅为全文的一部分,未能展开。由此,笔者拟在三位学者成果的基础上,试从美术史尤其是花鸟画史的角度出发,着重对莫高窟壁画、绢画、纸画、麻布画中唐、五代、宋、回鹘、西夏时期蜀葵花的造型、图式、缘由以及寓意等进行探讨,希望能对敦煌石窟蜀葵图像的研究做一点补充。

由于从视觉图像本身而言,唐代以后,敦煌石窟中出现了漂浮于空中、拈于指间、盛于盘中的蜀葵花,这算是共性。但除此而外,莫高窟唐代壁画中的蜀葵花以丛聚、单株、折枝、花头描绘为主,直至五代。自宋代开始转为大面积连片绘制。回鹘、西夏沿袭宋式,并无明显创新。所以,本文的探讨主要以唐、五代为时限,对于宋、回鹘、西夏时期的蜀葵图像已另撰专文论述。 [3]

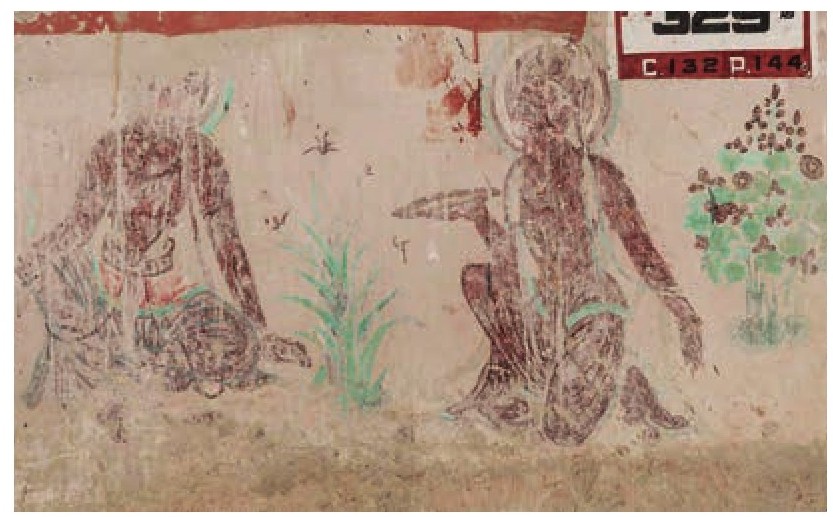

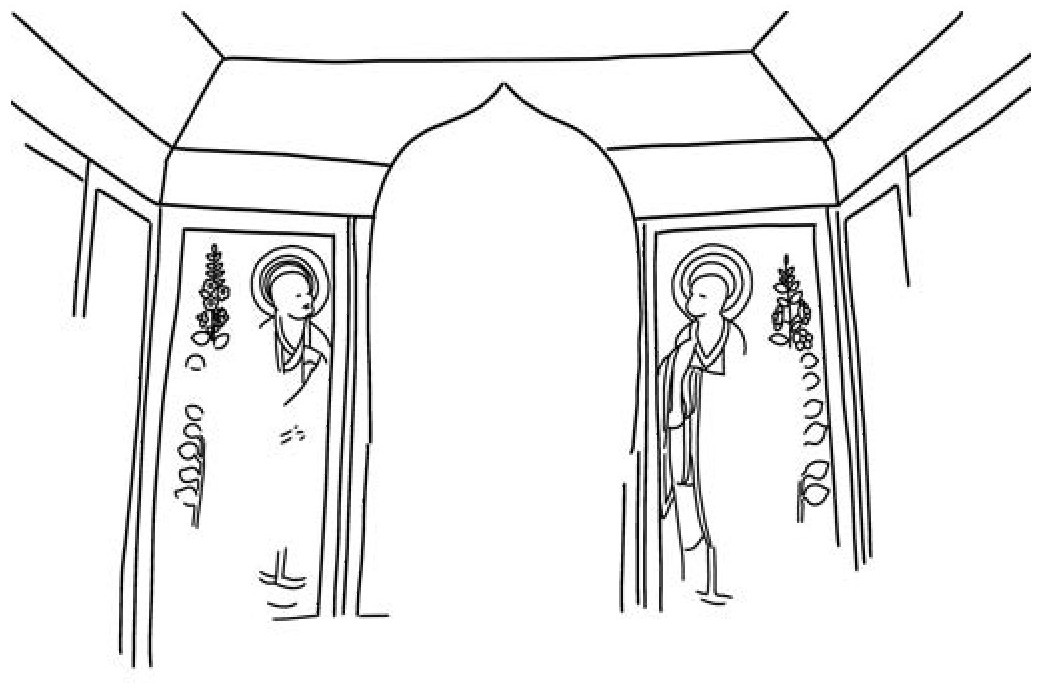

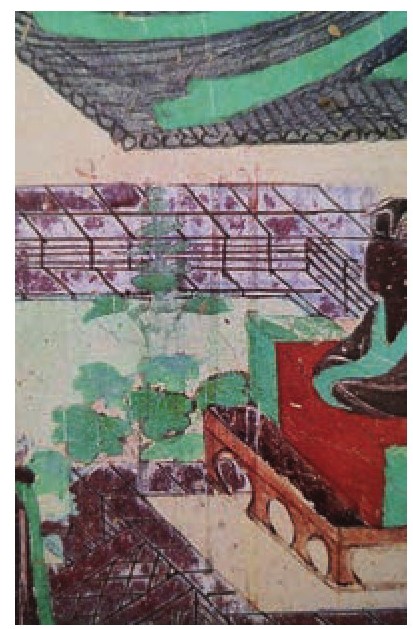

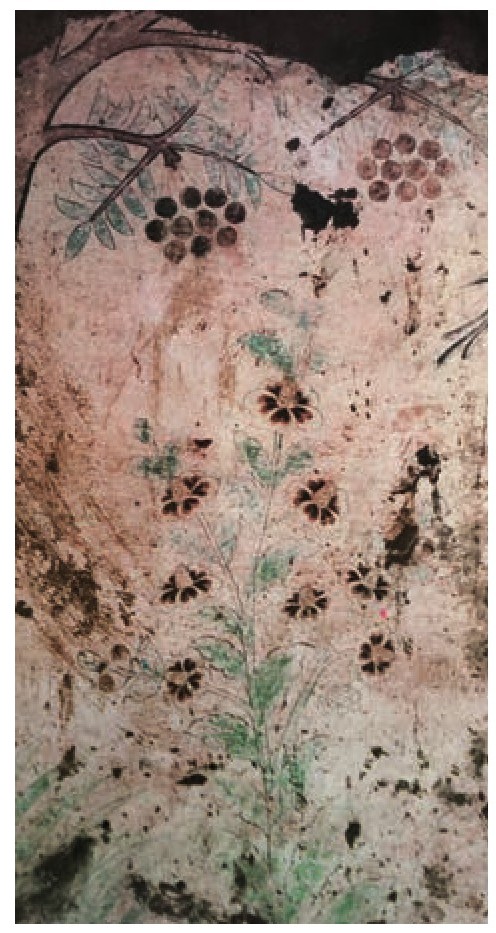

图1 莫高窟第329窟蜀葵,初唐

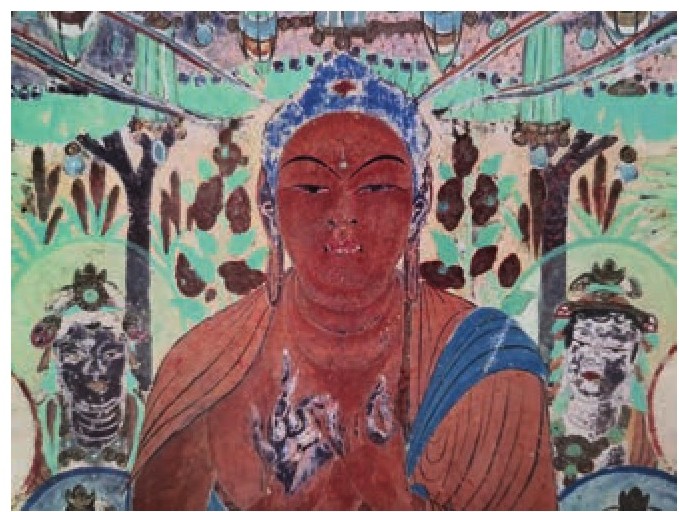

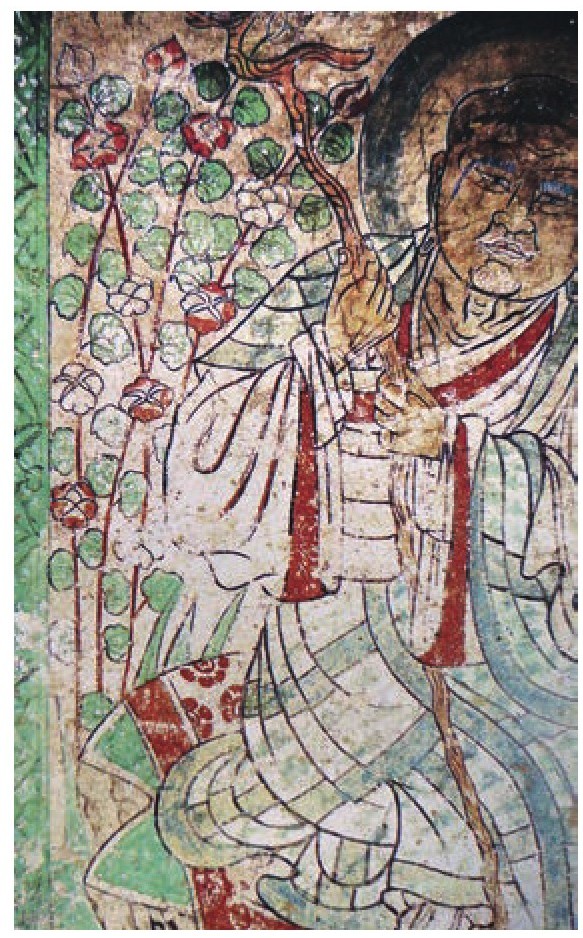

图2 莫高窟第45窟蜀葵,盛唐

图3 莫高窟第66窟蜀葵,盛唐

图4 莫高窟第115窟蜀葵,盛唐

图5 莫高窟第126窟蜀葵,盛唐

图6 莫高窟第264窟蜀葵,盛唐

莫高窟初唐壁画中形象明确的蜀葵非常有限。第329窟主室西壁龛外下部存供养菩萨六身,每身菩萨中间都用一株花卉区隔。其中北起第一身菩萨北侧有蜀葵一株,南侧有萱草一株(图1)。南起第二身菩萨南北两侧也分别为蜀葵和萱草。

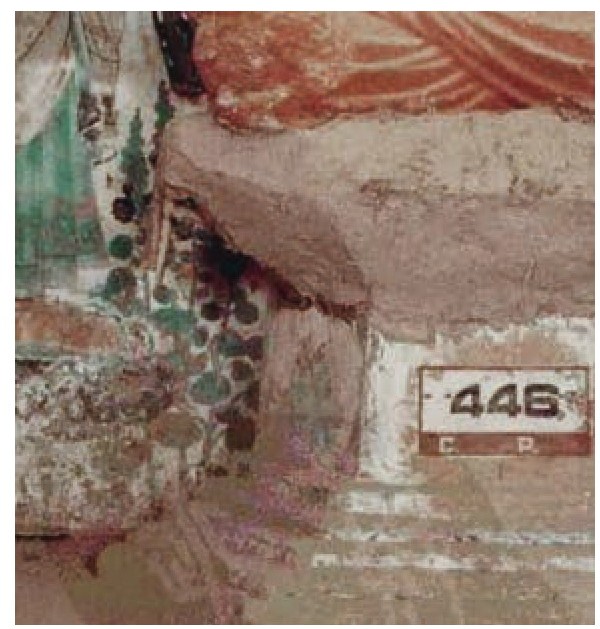

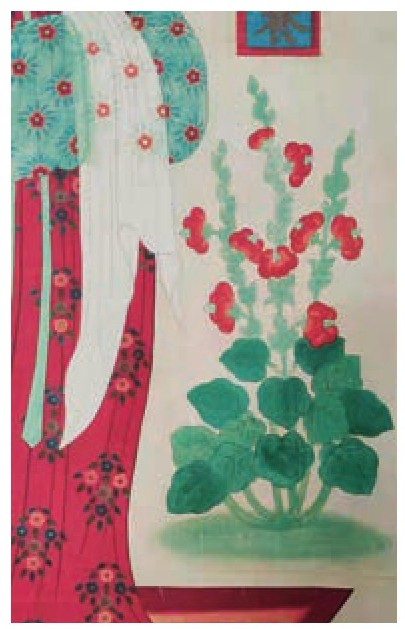

莫高窟盛唐壁画中的蜀葵图像较多,形象明确的有以下几例。第45窟北壁画观无量寿经变一铺,其中主尊佛头两侧各画蜀葵一株(图2)。第66窟西壁龛内画菩萨、弟子、伎乐像,并于其身后空隙处绘有蜀葵(图3)。第115窟西壁龛内西壁绘屏风六扇,其中主尊佛塑像身后左右两侧的屏风里分别绘有独株的萱草和蜀葵(图4)。第126窟西壁龛内佛背光两侧的屏风中各画弟子一身,弟子身后又画与人等高的蜀葵一株(图5)。第264窟西壁龛内位于塑像佛座的左下方位置绘有蜀葵一株(图6)。第446窟西壁龛内塑像佛座右下方墙壁绘蜀葵三株(图7)。第130窟甬道南壁现存由宋代壁画下剥出的盛唐壁画,从段文杰先生复原临摹的《都督夫人礼佛图》中可以看到,都督夫人脚下有蜀葵一株,众人身后还绘有萱草(图8)。第74窟西壁龛外南侧地藏菩萨脚下有蜀葵一株。第320窟北壁“未生怨”情节中,太子床座右侧空地上绘蜀葵一株(图9)。第172窟北壁“十六观”画面中的空地上也绘有蜀葵一株(图10)。

莫高窟中唐壁画中罕见蜀葵形象,在第92窟西壁龛内弟子画像前后分别绘有蜀葵与萱草(形似百合,实际应为萱草,图11)。

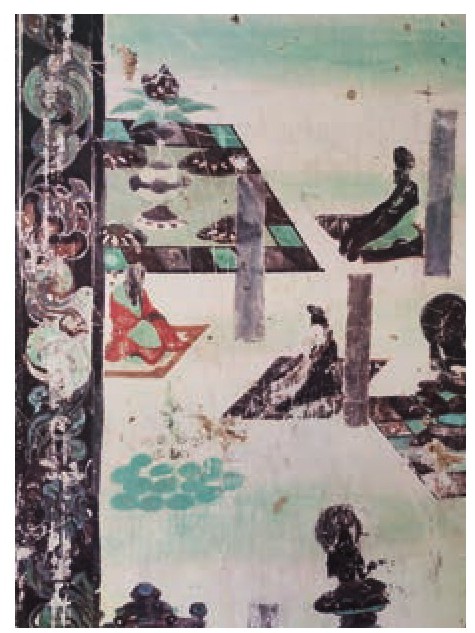

莫高窟晚唐和五代壁画中也有为数不多的蜀葵形象。在第9窟维摩诘经变中,维摩诘帐侧和眼前空地上有蜀葵数株(图12)。第156窟、第196窟人物活动空间地面中也有蜀葵。第34窟前室西壁有五代画观音像一身,观音身前有与人等高的蜀葵和萱草(形似百合,实际应为萱草),其南壁观音像与毗楼博叉天王像之间的墙角处还绘有一株高大直立的独株蜀葵(图13)。

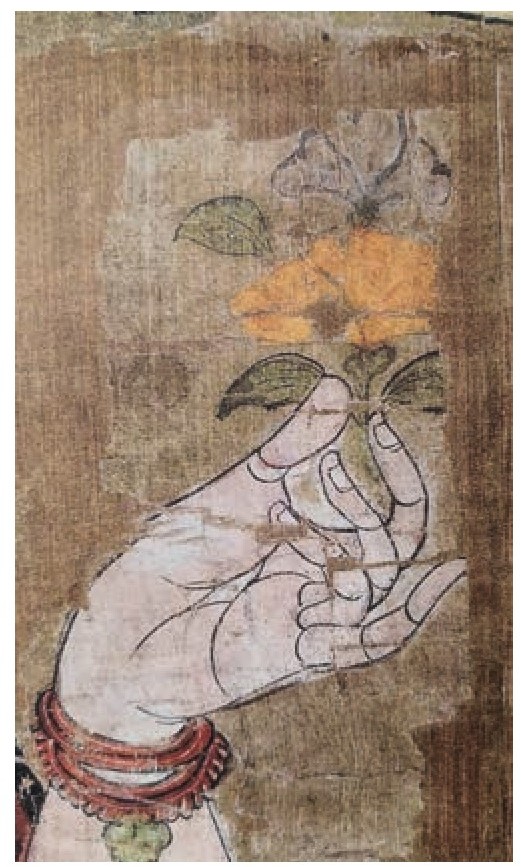

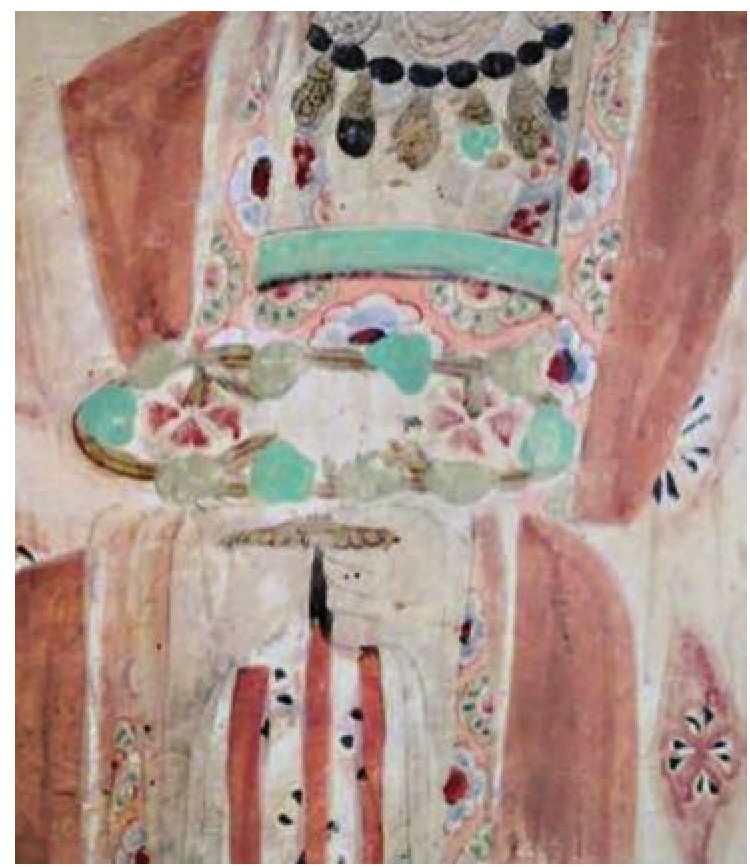

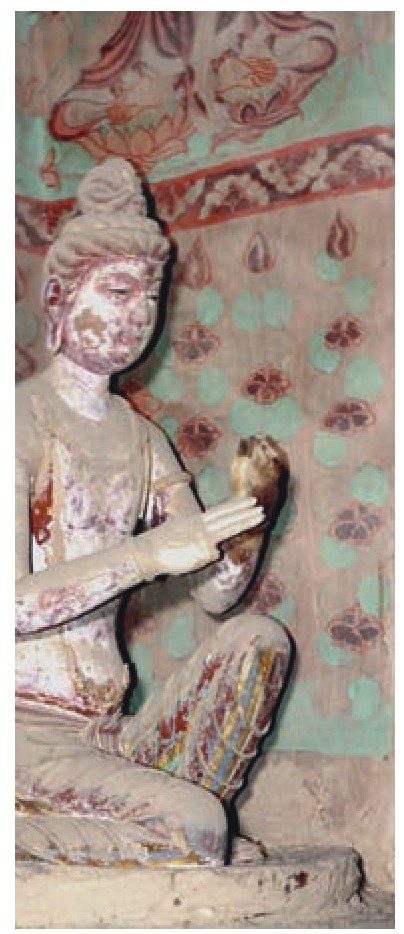

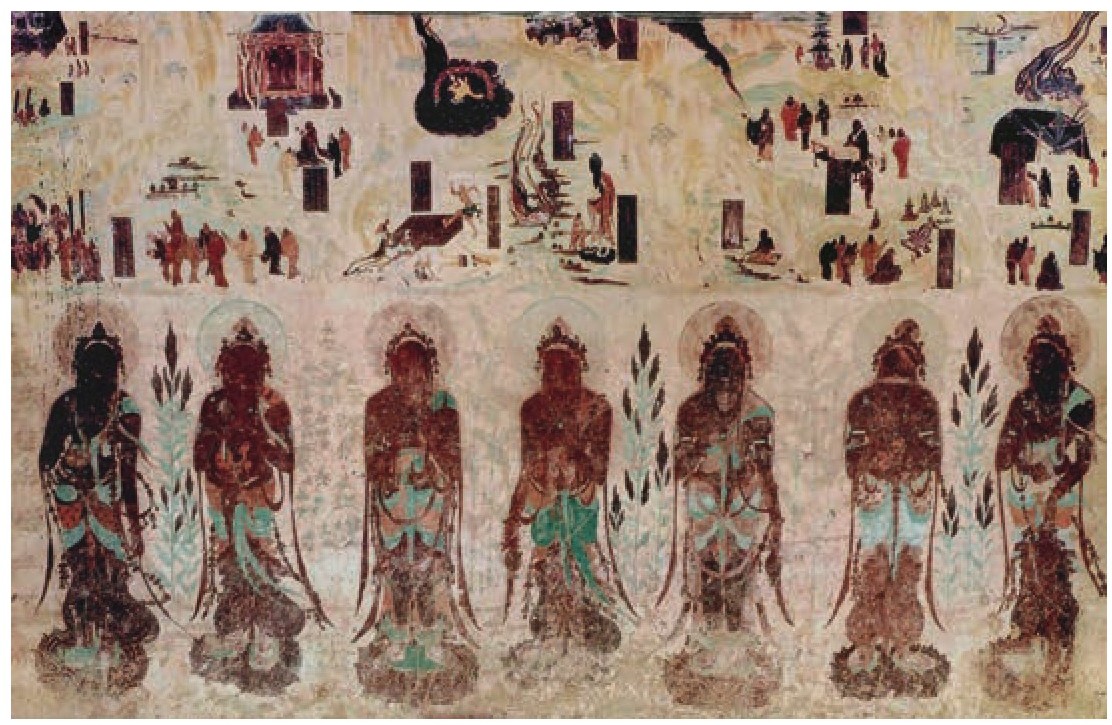

另外,从唐代开始,莫高窟绘画中菩萨、供养人手中持蜀葵花枝,手托盛放蜀葵花朵的花盘以及人物周围飘浮蜀葵花朵的画面开始出现并在宋代及之后普遍流行。斯坦因掠走绢画中有一幅唐代(9世纪中期)的《二观世音菩萨像》,其中一观音手拈黄色蜀葵花(图14)。莫高窟五代第61窟南北两壁及东壁下部画供养人近五十身,大多双手捧花盘,盘中盛蜀葵花三朵(图15)。

图7 莫高窟第446窟蜀葵,盛唐

图8 莫高窟第130窟蜀葵,盛唐

图9 莫高窟第320窟蜀葵,盛唐

图10 莫高窟第172窟蜀葵,盛唐

图11 莫高窟第92窟蜀葵,中唐

图12 莫高窟第9窟蜀葵,晚唐

图13 莫高窟第34窟蜀葵,五代

图14 二观世音菩萨像中的蜀葵,唐

图15 莫高窟第61窟蜀葵,五代

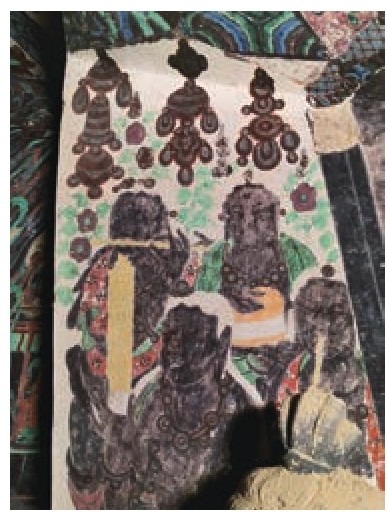

图16 纸本释迦牟尼像中的蜀葵,五代,法国国家图书馆藏(P4518—12)

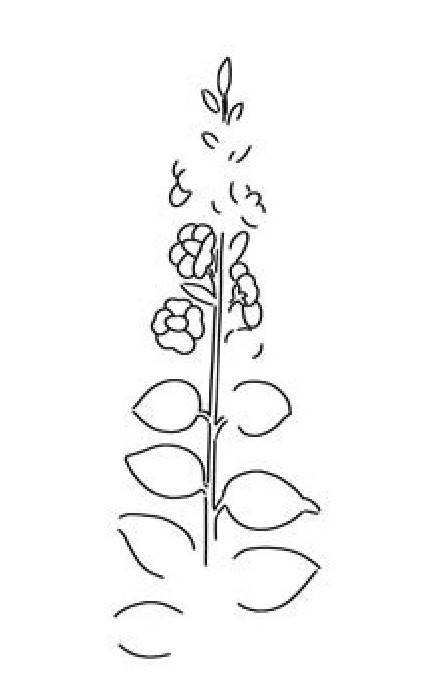

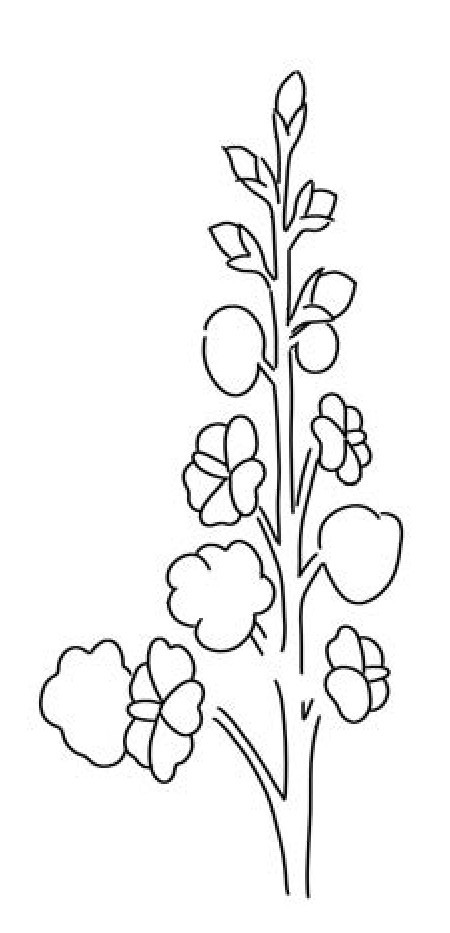

图17 木槿花

图18 蜀葵花

图19 莫高窟第264窟蜀葵花头,盛唐

图20 章怀太子墓中的蜀葵花头,初唐

图21 王公淑墓中的蜀葵花头,晚唐

五代壁画、纸画、绢画中飘浮的蜀葵花朵较为普遍。尤其是纸画、绢画中佛、菩萨头顶两边各画一朵蜀葵花的表现几乎成为一种固定的格式(图16)。

上举图例说明,莫高窟初唐至五代的蜀葵图像数量虽然不多,但无论在造型样式、绘制位置,还是组合方式等方面都已经比较丰富。其中反映的图像传播、文化交流、信仰转变以及花鸟画史等相关信息,很值得关注。

蜀葵是一种有着悠久栽培历史的花卉,其名早在魏晋南北朝时期已经被普遍使用,并且作为审美对象进入文学家的视域,但目前还没有发现这一时期的蜀葵图像。莫高窟唐五代时期的绘画中不仅保存了我国较早的蜀葵图像,在造型、色彩等方面也与魏晋以来的文献记载以及自然当中的蜀葵形象相吻合,而且反映出其与长安等地同类图像之间的渊源关系。

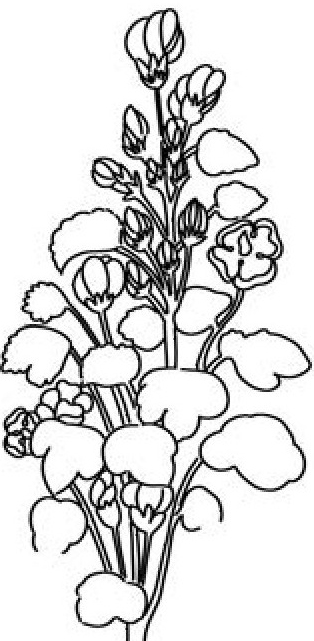

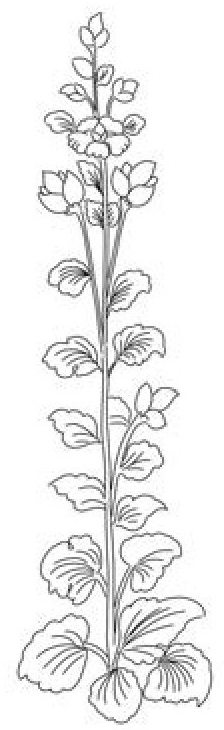

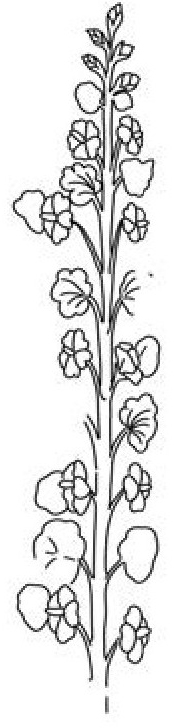

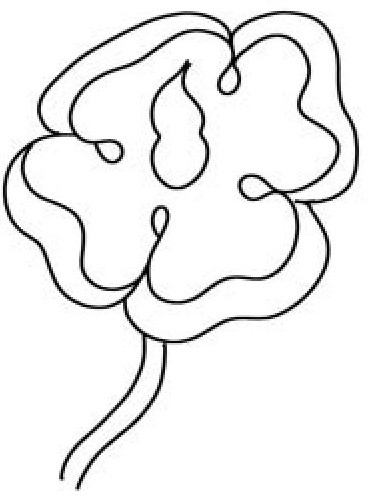

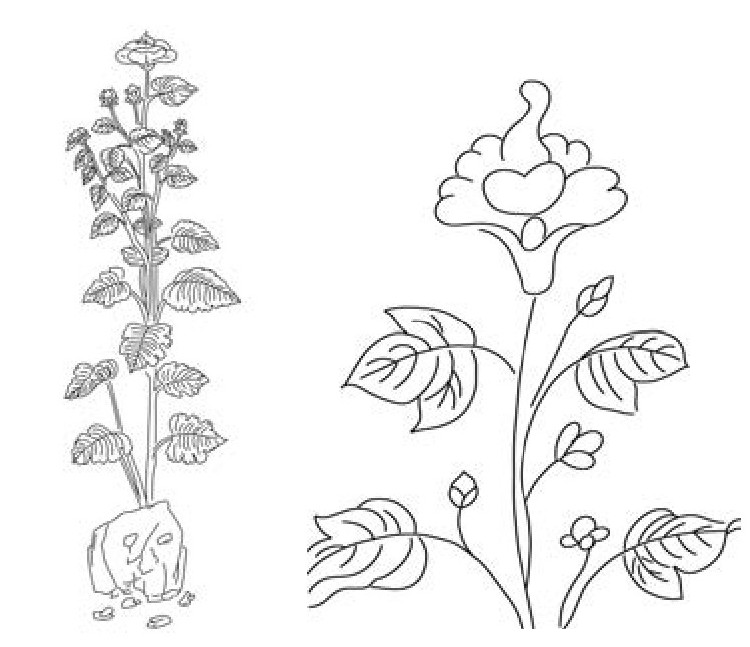

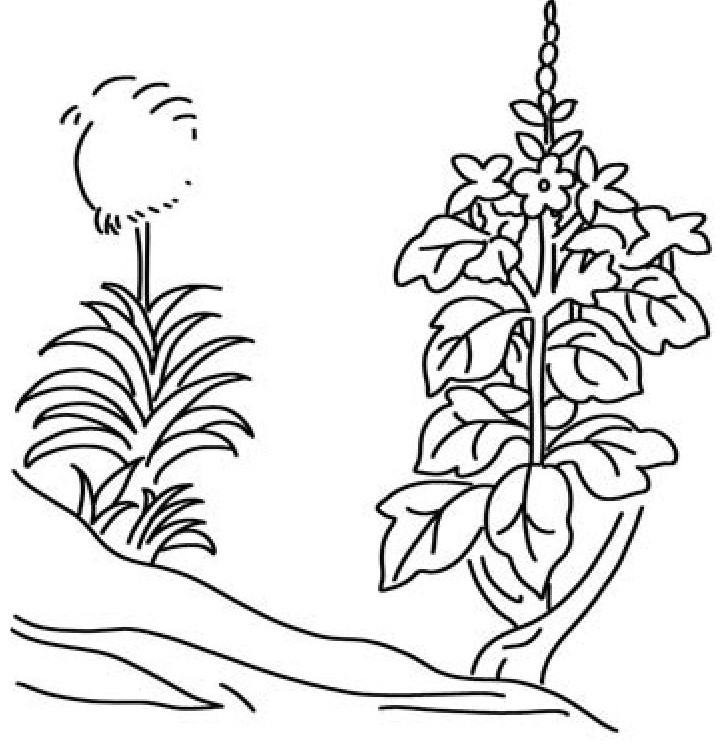

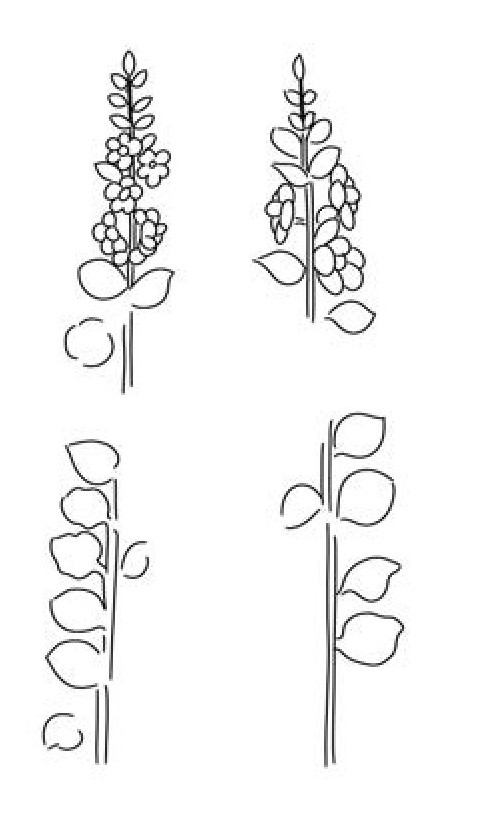

早在晋郭璞注的《尔雅》和崔豹《古今注》中就言蜀葵“华如木槿华”、 [4] “似木槿而光色夺目”。 [5] 从植物学角度而言,木槿与蜀葵同为锦葵目、锦葵科,花型相似,均呈喇叭形,有单瓣或重瓣之分。不同之处是木槿为灌木枝干,蜀葵为形态较直立的草本枝干。莫高窟唐五代壁画中的蜀葵花型似木槿,多为四至五瓣,从正、侧、半正半侧三个角度进行描绘,写实与装饰风格兼有,但枝干更似大自然中的蜀葵。

莫高窟盛唐第264窟中的蜀葵,花头呈正面,火烛状花心,花瓣并没有逐个从花心向外画出,而是沿外轮廓连续勾勒,一气呵成,线条流畅有一笔画的感觉,各花瓣靠近花心处因互相叠压或靠拢而成小圈状。这种正面的描绘源于自然并做了简化处理(图17—图19),其画法几乎与章怀太子墓中的蜀葵花头如出一辙(图20)。北京八里庄唐代王公淑墓中的葵花相对写实,但花头造型及线条表现亦与此相似(图21)。

莫高窟盛唐第130窟的蜀葵花头多取侧面造型,花瓣或上卷,或外翻,花心凸出呈尖柱状(图22)。这种花头的描绘在章怀太子墓、懿德太子墓、永泰公主墓中皆可见到(图23)。武威天梯山石窟第2窟右壁龛内左下部第2层有盛唐菩萨一身,菩萨手拈蜀葵花,侧面造型,花心凸起,也与之相类(图24)。据周密《志雅堂杂钞》记载:“边鸾《葵花》,五色,花心皆凸出,数蜂皆抱花心不去。”说明这种花心凸起的画法在整个唐代都比较常见。而这种花头在柏孜克里克第65窟(图25)以及莫高窟宋以后蜀葵图像中的出现也说明其是一种延续稳定的样式。

斯坦因藏品中的唐代《二观世音菩萨像》绢画、莫高窟第34窟(图26)、第61窟等独株、飘浮和手持蜀葵花,多作半正半侧的描绘,桃心形花瓣,中间花心要么凸起,要么有花蕊,要么为圆圈,在现实蜀葵基础上略做模式化的处理,使之具有一定的装饰性。这种蜀葵在莫高窟五代、宋以后大面积绘制(图27、图28),数量颇多,成为判定此类花卉为蜀葵图像的主要依据之一。

图22 莫高窟第130窟蜀葵花头,盛唐

图23 章怀太子墓中的蜀葵花头,初唐

图24 天梯山石窟第2窟蜀葵花头,唐代

图25 柏孜克里克石窟第65窟,回鹘时期

图26 莫高窟第34窟蜀葵,五代

图27 莫高窟第97窟蜀葵,回鹘时期

图28 莫高窟第328窟蜀葵,西夏

南朝陈虞繁《蜀葵赋》中有“播员叶之青青”的句子, [6] 唐代诗人白居易在其《官舍闲题》中有“禄米獐牙稻,园蔬鸭脚葵”之句。 [7] 这两句诗分别为我们提供了蜀葵圆形与“鸭脚”两种不同的叶形。清人郑绩《梦幻居画学简明》中说:“葵有蜀葵,吴葵,鸭脚葵,各种不一。而入画者多写鸭脚葵,即秋葵也。因其叶开五尖形如鸭脚,故名。五六月开,大如碗六瓣,淡黄,丹心朝夕倾阳,故写宜侧面。” [8] 王公淑墓中的秋葵花叶呈鸭脚状,非常写实。从莫高窟唐五代的蜀葵看,圆形叶较为常见,在圆形的基础上又有浅裂,与自然蜀葵叶形象吻合。相比而言,鸭脚形叶并不明显,直到五代开始逐渐增多。

晋崔豹《古今注》说蜀葵:“光色夺目,有红,有紫,有青,有白,有黄。” [9] 晋傅玄《蜀葵赋序》说其:“紫色曜日。” [10] 南朝梁王筠《蜀葵花赋》说其:“翠萼丹华。” [11] 唐陈藏器《本草拾遗》亦曰其:“花有五色。” [12] 可见蜀葵花多彩,自古以来广为赞颂。在莫高窟唐五代绘画中,蜀葵花主要以红白二色最多,以黄色最为特殊。斯坦因所藏唐代《二观世音菩萨像》中出现黄色蜀葵,俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆藏黑水城Дх316号晚唐时期绢本彩绘《观无量寿佛经变》中,也有人物手捧花盘,内盛黄色蜀葵。唐韩偓有《黄蜀葵赋》说:“向日微困,迎风欲翔。周昉神疲,吮笔而深惭思拙;江淹色沮,擘牋而所恨才荒。” [13] 虽然并不代表周昉画黄蜀葵的事实,但至少说明黄蜀葵的美足以引起著名画家的审美观照。

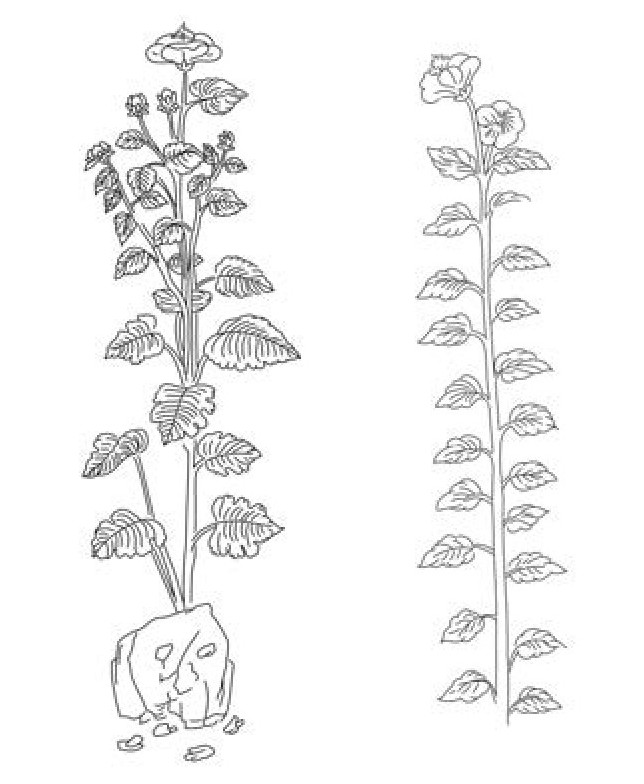

图29 兴教寺线刻《捣练图》

图30 莫高窟第126窟蜀葵,盛唐

图31 章怀太子墓线刻蜀葵,初唐

莫高窟唐五代蜀葵整体造型主要有两类:第一类是丛聚式。如莫高窟初唐第329窟,盛唐第264窟、第446窟、第130窟,晚唐第156窟、第196窟等中的蜀葵均为此式。主要表现为比较低矮,从地面生出数茎,向上花叶茂盛,至顶部收拢。2000年11月,陕西省文物局工作人员在西安市长安区杜曲镇西韦村西北少陵原畔的兴教寺发现一青石石槽,石槽两侧有阴线刻《捣练图》。其中一侧的线刻画左边,高大的山石坡脚上挺立着一棵枯松,松下有一叉腰挥扇的妇女,松树与山石之间有一株萱草,松树与妇女之间有一株蜀葵,形象与莫高窟丛聚式蜀葵相似(图29)。呼林贵由其刻绘技法和人物服饰特征推测,认为该石槽及线刻《捣练图》应是中唐时期作品。 [14] 刘合心认为“其创作时代应在初唐时期,年代的下限最迟也不会超过武周时期”。 [15] 杨涛、李孜宣认为“通过兴教寺《捣练图》石刻人物的服饰、发式及艺术风格的分期对比,可以把该石刻的创作时间界定为唐高宗龙朔三年(663)至唐中宗神龙二年(706)之间,而更靠近武周前期”。 [16] 如果从蜀葵与萱草的组合及形象来看,兴教寺石槽线刻与莫高窟初盛唐时期的同类图像颇为一致。则按刘合心、杨涛、李孜宣将这一类图像归为唐代前期更为合理。在文献方面,《广群芳谱》中说:“《彚考》增《杜阳杂编》,处士伊祁元,为上种六合葵于殿前,色红,而叶类于戎葵,始生六茎,其上合为一株,共生十二叶,内出二十四花,花如桃花,而一朵千叶,一叶六影,其成实如相思子,上自采饵之,颇觉神验。” [17] 按:《杜阳杂编》为唐苏鹗所著,记载了代宗广德元年(763)至懿宗咸通十四年(873)凡十朝间异物杂事。虽在年代上晚于长安、敦煌丛聚式蜀葵图像,细节上也未必完全吻合。但其色红、叶类戎葵、始生六茎、上合一株等描述,与丛聚式蜀葵图像整体上颇有些类似。

第二类是单株式。如莫高窟盛唐第126窟龛内屏风中的两株蜀葵(图30),第34窟前室西壁窟门南侧五代绘的蜀葵。其特点是单株,笔直挺拔,与旁边的人物等高。早在长安章怀太子墓石椁线刻画中即可见到此类蜀葵(图31)。王公淑墓中的蜀葵花虽非高大形象,但一枝挺立,也可视为同类。柏孜克里克第65窟的蜀葵也与此相似。及莫高窟宋、回鹘、西夏时期,蜀葵则以单株式重复并排直立为主。这即说明单株式蜀葵图像早在唐代京畿地区就已经出现,并对莫高窟及新疆等地的同类图像产生了影响。

以上论述说明,在魏晋至唐五代人的认知中,蜀葵花型像木槿花;花色有红,有紫,有青,有白,有黄;花叶大而圆;花茎挺直,有冉冉秀出之感;花、枝、叶的组合为“疏茎密叶,翠萼丹华”;给人的整体审美感受是能从众花丛中脱颖而出,有冠压群芳之美。 [18] 对莫高窟唐五代时期的蜀葵图像而言,无论从整体形象,还是花形、叶形、花色来看,都不仅与文献记载及自然实物相吻合,而且和中原京畿地区墓葬石椁以及兴教寺石槽线刻画中的蜀葵有着高度的一致性。而那些持于手中、浮于空中的花朵,则是蜀葵花的局部表现,无须赘述。

图32 陕西富平李凤墓甬道仕女图,唐代

图33 莫高窟第323窟,初唐

图34 莫高窟第332窟,初唐

图35 莫高窟第46窟,盛唐

绘画中,图像的位置往往关系着某种图式的发展与演变,也传递着某一图像的重要程度。从上面的图例来看,莫高窟唐五代蜀葵图像虽少,但绘制的位置比较多元。主要有以下几种情况。

在莫高窟初唐第329窟和五代第34窟,蜀葵被画在人物中间,充当了“界格”的作用。有学者已经指出,人物之间以花草相隔的情况,与南朝墓葬中高士之间以树木相隔的形式有些类似。从唐代墓室壁画来看,陕西富平上元二年(675)李凤墓甬道东西两壁廊柱之间绘仕女图,仕女中间或身前身后就以独株花卉间隔(图32)。之后,淮南大长公主墓(690)、章怀太子墓(706)、懿德太子墓(706)、永泰公主墓(706)、韦浩墓(708)、万泉县主薛氏墓(710)、惠庄太子墓(724)、韦慎名墓(727)、薛莫墓(728)、高力士墓(762)、唐安公主墓(784)等西安地区墓葬壁画中,人物之间都以花草相隔。 [19] 刘婕认为,这种“人物之间隔以花卉的画面是对一种理想的生活状态的表现”“说明了花鸟在构建唐代人心目中的理想世界时的重要作用”“和侍从一样是死后的享乐世界中不可缺少的物质条件”。 [20] 陈韵如将这种花卉与人物的图绘组合手法称为“花卉人物”,认为“用以区隔人物的花卉就如独立的物件,被安排在人物的前后,与人物之间并没有关联”, [21] 并指出这些花卉,表面上没有主体作用,但它独立于人的活动之外并不受其限制。 [22] 不论做何解释,以花卉连接、分割画面的做法是自唐初开始长期流行于长安墓葬绘画中的事实是显而易见的。在敦煌,莫高窟初唐第323窟南北两壁下部绘制菩萨,菩萨之间用等高的花卉相隔(图33)。莫高窟初唐第332窟东壁北侧下部供养比丘中间有花卉间隔(图34)。莫高窟盛唐第46窟北壁长方形龛内塑过去七佛立像,佛像之间墙面上绘制等高花卉相隔(图35)。可见,这一用花卉充当“界格”的构图方式在初唐就已经传入敦煌并被应用了。

莫高窟盛唐第130窟甬道南壁《都督夫人礼佛图》中的蜀葵绘制在人物的脚下,与人物相比明显低矮。这种样式中,花卉区隔人物的功能明显下降,强调了人物与花卉之间的自然关系。在乾陵陪葬墓中也能够看到这种在人物脚下布置花卉的图像。尤其是章怀太子墓、懿德太子墓中,人物之间还出现了蜀葵。但蜀葵的位置已经不像李凤墓那样孤立的安排在人物之间,而是与它花卉一道,高低错落,营造出一种苑囿的场景。懿德太子墓中的《驯豹图》里,驯豹人牵着豹子,豹子的头后绘制高大的蜀葵,表现了驯兽师与猎豹一同穿越在花草树木之间的感觉。即是说,在乾陵三座陪葬墓中,既能看到花卉作为“界格”区隔人物的传统,也能看到新的尝试。而这种传统与新貌在莫高窟壁画中也都得以体现,如盛唐第130窟的蜀葵虽然也未完全脱离“界格”的性质,但在某种程度上预示了人物活动的一种环境。同时需要注意的是,蜀葵的根部有一圈绿色,用以表示根植地面,可以说是敦煌画工对中原墓葬花卉根部表现碎石的一种变通。

在莫高窟盛唐第320窟和第172窟的“未生怨”“十六观”情节以及晚唐第9窟维摩诘图中,蜀葵被描绘于庭院之中、曲径之侧。晚唐时期莫高窟第156窟、第196窟将蜀葵绘制在大型人物鞍马仪仗的空地上,标志着蜀葵从类似庭院式的小环境移入旷野之中。虽然其主体性地位下降了,但其自然真实性被强化了。

在莫高窟盛唐第264窟、第446窟里,蜀葵被画在佛座与弟子像中间的三角形区域内。按照敦煌石窟的建构,莫高窟洞窟一般为西壁开龛,龛内中间塑趺坐佛像,两边墙壁绘弟子像。佛背光与佛座所连的斜线与弟子直立身躯之间总会形成一个三角形空间。在这一空间中,十六国时期多绘制婆薮仙和鹿头梵志,隋代常见忍冬莲花,唐代有立姿菩萨、弟子,跪坐菩萨等,花卉则有莲花、蜀葵。可见这一区间在唐代所绘的内容较多。花卉在此设置的功能一方面代替菩萨、弟子等人物,说明花卉地位的上升,传递着世俗化的因素。另一方面也说明这种空间布局是莫高窟内部特定洞窟设计模式下的一种传统。

唐段成式《酉阳杂俎》中曾记载崇仁(一作圣)坊资圣寺净土院内:“团塔上菩萨,李异(一作真)画。四面花鸟,边鸾画。当药上菩萨顶,茙葵尤佳。” [23] 《全唐诗》亦云:“团塔上菩萨,李真画。四面花鸟,边鸾画。药师菩萨顶上,莪葵尤佳。” [24] 这即说明资圣寺团塔上有名家在菩萨顶上画葵花的情况。这里所说的菩萨顶上葵尤佳,当有两种理解。一是佛菩萨身后绘制葵花,高过头顶。二是飘浮在菩萨头顶的葵花。在说法图中,佛身后表现双树、华盖可谓定式。唐代的说法图中,有些只有华盖,不见双树。盛唐第205窟南壁上部的宝池莲花台阿弥陀佛说法图有宝盖,但没有明显的双树,代之而绘的是成片的花树。盛唐第444窟南壁中央的阿弥陀说法图中,也只有宝盖,不见双树,佛菩萨身后是茂林修竹。五代第6窟窟顶东披说法图中佛菩萨华盖以上部分布满了各种花树,画面中的花卉占据了整幅说法图四分之一的空间。类似布局的花卉还见于其他窟中。可见将花卉大面积绘制在佛菩萨身后,高过头顶的做法,在莫高窟唐代前期已经比较流行,这种表现方法在宋以后变得更为普遍。另外,莫高窟中多有鲜花呈漂浮状被绘制在人物周围的情况,应该是受散花影响的结果。因为,散花供养是佛教中常见的供养方式,在印度雕刻、新疆石窟中比较常见。由此,对于前文所举莫高窟盛唐第66窟西壁龛内菩萨、弟子、八伎乐诸像后的空隙之处的蜀葵,盛唐第45窟说法图中主尊佛身后两侧的蜀葵,以及莫高窟唐代尤其是五代以后佛菩萨头顶普遍有飘浮蜀葵花朵的现象,或许可以和有关边鸾“菩萨顶上,莪葵尤佳”的记载结合起来做一种理解。

鲜花供养是佛教中常见的供养形式,在印度佛教雕刻、我国早期石窟雕刻及敦煌壁画中,手持花卉主要包括手持折枝花卉和盘中花卉,主要以莲花为主。这种情况在敦煌唐五代时期发生了变化,首先是莲花造型越来越写实,其次是花的种类越来越丰富,再次就是蜀葵花作为持物大量出现。尤其是以莫高窟五代第61窟为代表的人物手中所持蜀葵花盘的图像,已经成为这一时期手持花卉的典型。手持蜀葵花当是蜀葵图像逐渐流行对手持供养花卉影响的结果。

总体来看,莫高窟唐五代蜀葵图像被安排在多个位置,无论是被当作“界格”起分隔作用,还是穿插于人物之间点缀画面,抑或是执于手中、浮在虚空之中作供养之用,都无不根植于中原图式与莫高窟自身传统当中。

唐人佛教文献有蜀葵者,大致有几类。第一类是“冬葵发艳”。唐澄观在《华严经疏钞玄谈》卷八、《大方广佛华严经随疏演义钞》卷十五说:“冬葵发艳者,即邓元爽,华阴人,证圣年中,爽有亲故暴死,经七日却苏。说冥中欲追爽,爽甚危惧蒙彼使命令写华严,写竟,爽母坟侧先种蜀葵,至冬已悴,一朝华发粲然荣茂。乡闾异之,乃为闻奏,则天皇帝为立孝门。” [25] 这一故事在明清尤为盛行,如明袾宏《华严经感应略记》、 [26] 清弘璧《华严感应缘起传》、 [27] 清周克复《华严经持验记》中都有同样的记载。 [28] 王胜泽据此认为蜀葵与华严信仰有关。

第二类是在密教仪轨中用以揩摩,令其光净的植物。如唐慧琳《建立曼荼罗及拣择地法》卷一说:“如是数数频涂三五遍,即用莲子草揩摩,或取蜀葵叶和小许墨汁并捣香茅草相和。如法揩摩一两遍已,承湿扫令光净如法。” [29] 唐法全《建立曼荼罗护摩仪轨》说:“涂地真言曰:从东北隅右旋涂拭,莲子华、蜀葵叶、茅香、墨土相和,如法净揩磨令光净。” [30] 唐不空《佛顶尊胜陀罗尼念诵仪轨法》说:“后从东北隅起首右旋涂之,次取蜀葵叶或莲子叶,揩拭令其光净。” [31] 唐不空《仁王护国般若波罗蜜多经陀罗尼念诵仪轨》说:“又以取莲子草或蜀葵叶或龙葵叶,捣以用摩饰令坛先净。” [32]

第三类是用于祈祷。唐般若共牟尼室利译《守护国界主陀罗尼经》卷九“陀罗尼功德轨仪品”说:“若雨过多便诵止雨陀罗尼”“诵此陀罗尼七遍,或以钵器或瓶缸等盛蜀葵花,以钵瓶等覆在地上便即晴明。” [33]

第四类是消灾、作为饮食供养之物。唐义净《佛说大孔雀咒王经》卷三说:“佛告阿难陀,若有男子女人,情所祈愿或为大雨或为大旱,灾横兵戈众病疫疟,凡是一切不如意事,欲读诵此大孔雀咒王冀求消灭者。应如是作法……此之三事有一皆得。以白遏迦华(此方所无可以梨奈花等替之),或白羯罗毘罗华(岭南有北地无,可以白杏柰华或蜀葵华等替之)……散布坛上,先于佛前随其所有,设诸饮食种种供养。” [34] 《南海寄归内法传》卷四“灌沐尊仪”云:“西国诸寺……草木之花,咸将奉献,无论冬夏,芬馥恒然……园观蜀葵之流,山庄香草之类,必须持来布列,无宜遥指树园。冬景片时,或容阙乏,剪诸缯,坌以名香,设在尊前,斯实佳也。” [35]

除此之外,诸多资料显示,蜀葵具有一定的药用价值。对此蜀葵之药用功能及其与礼佛的问题,岳亚斌、张田芳已有专文论述,此不赘述。

毋庸置疑,佛教美术中的诸多内容均有其佛经或信仰依据,但对于一些零星点缀的花卉,毕竟不似佛菩萨那样严格遵循仪轨。所以,对于像蜀葵图像如何在石窟中出现,则需要综合考虑。比如,为了供养和祈祷禳灾之需被描绘确实是存在的,也是可以理解的。但或许不是其出现的唯一原因。由此,本文试在前人基础上,尝试从视觉审美、美术史自身的发展以及蜀葵的传统寓意入手做一解读。

首先,蜀葵在我国种植历史悠久,早在魏晋南北朝时期就进入文学视域并被歌咏赋赞。进入唐代,蜀葵种植非常普遍,《太平广记》就有唐人裴明礼在院内广植蜀葵的记载。 [36] 陈标《蜀葵》:“眼前无奈蜀葵何,浅紫深红数百窠。能共牡丹争几许,得人嫌处只缘多。” [37] 不仅说明蜀葵随处可见而不被重视的事实,也说明蜀葵之美可与牡丹争艳。陈陶《蜀葵咏》:“绿衣宛地红倡倡,薰风似舞诸女郎。” [38] 的诗句歌咏了蜀葵的动人姿态。总之,唐代文学作品中有关蜀葵的描写明显增多,预示着蜀葵作为一种文人托物言志的主要对象之一,在前代基础上走向新的审美维度,为蜀葵进入视觉图像营造了良好的条件。

其次,在美术史上,诸家讨论花鸟画者居多,而花鸟画于唐代独立成科这一命题基本得到公认。其中主要的原因之一就是唐代出现了以薛稷、边鸾为代表的专事花鸟画创作的画家。本文所见莫高窟蜀葵图像主要出现在唐代前期的洞窟当中。按薛稷活动在唐代前期,但画史并没有记述其有绘制蜀葵的行为。而在有关边鸾的记载中,他不仅创作过《葵花》作品,而且与资圣寺壁画中佛菩萨顶上葵花关系甚密。但从时间来看,边鸾生活在唐代后期,其所画的蜀葵显然构不成影响莫高窟前期同类图像的条件。即便如此,也能说明边鸾蜀葵画风的形成并非偶然的一己之功,而是有着深厚的基础。在这种情况下,出土于长安地区,以章怀太子墓、懿德太子墓、永泰公主墓为代表的皇家墓葬壁画、线刻画,就成了我们可以依据的最早的纪年明确的唐代蜀葵图像较为完整的资料。由于这些墓葬多属于中央政府直接下令建造的工程,必然有绘画名家参与其中。由此,对于莫高窟唐代前期即已出现与长安墓葬中高度相似的蜀葵图像的现象,就不能不考虑其受到长安的影响,或依长安画样绘制的因素。1991年发现于北京市海淀区八里庄唐开成三年(838)王公淑墓的《牡丹图》,中央硕大的牡丹对称分布,左右两侧各绘百合(疑为萱草)与秋葵各一枝,算是唐代墓室绘画中形象最为写实,绘画水平最高的葵花图。至少说明在边鸾画风的影响下,这一时期的蜀葵类图像不仅是花鸟画中比较重要的题材之一,而且达到了较高的艺术水准,为五代时期蜀葵图像的进一步发展奠定了应有的基础。另外,《宣和画谱》著录了五代梅行思的《蜀葵子母鸡图》、徐崇嗣的《蜀葵鸠子图》。《铁围山丛谈》中说南唐著名的画家徐熙曾有《碧槛蜀葵图》,后来被北宋著名的画家、收藏家王诜收藏。 [39] 由此可见,花鸟画自身的发展,绘画名家的引领,皇家审美的选择,丝绸之路上的交通往来与文化传播,都为莫高窟唐五代蜀葵图像的出现提供了合理解释的通道。

再次,蜀葵是我国传统的花卉,早在春秋时期就有了“卫足”的寓意,被称为“卫足葵”。 [40] 到了唐代,人们除了继续对它造型色彩所呈现的天然之姿进行审美观照之外,开始重新提及其“卫足”的寓意。如李白的“惭君能卫足,叹我远移根”; [41] 王维的“短褐不为薄,园葵固足美”; [42] 张九龄的“成蹊谢李径,卫足感葵阴”等。 [43] 除“卫足”外,《三国志·魏志·陈思王植传》有云:“若葵藿之倾叶,太阳虽不为之回光,然向之者诚也。窃自比于葵藿,若降天地之施,垂三光之明者,实在陛下。” [44] 由此孕育的“忠君”之意在唐代也开始复兴,唐诗中借蜀葵抒发忠君爱国思想者甚多。如李峤:“倾心比葵藿,朝夕奉光曦。” [45] 李世民:“还当葵霍志,倾叶自相依。” [46] 唐彦谦:“花染离筵泪,葵倾报国心。” [47] 李如璧:“可怜明月方照灼,向影倾身比葵藿。” [48] 张九龄:“义疾耻无勇,盗憎攻亦锐。葵藿是倾心,豺狼何反噬?” [49] 裴度:“有意效承平,无功答圣明。灰心缘忍事,霜鬓为论兵。道直身还在,恩深命转轻。盐梅非拟议,葵藿是平生。” [50] 杜甫:“赏月延秋桂,倾阳逐露葵。大庭终反朴,京观且僵尸。高枕虚眠昼,哀歌欲和谁?南宫载勋业,凡百慎交绥。” [51] “葵藿倾太阳,物性固莫夺。顾惟蝼蚁辈,但自求其穴。” [52] 孙顾:“为感生成惠,心同葵藿倾。” [53] 白居易:“自哂沉冥客,曾为献纳臣。壮心徒许国,薄命不如人。才展凌云翅,俄成失水鳞。葵枯犹向日,蓬断即辞春。” [54] 高适:“圣心思贤才,朅来刈葵藿。” [55] 以上诗词均表达了忠君报国之意。如果仔细体会刘禹锡“陋容昧俯仰,孤志无依倚。卫足不如葵,漏川空叹蚁”之句, [56] 则其中亦有将蜀葵“卫足”和“忠君”之意相互生发的味道。

最后,“自南北朝以来,儒佛道互相攻讦辩论之后,在唐代便逐渐协调共存”。 [57] 这一时期,《报父母恩重经》《阿弥陀经》等成为流行的经文。其中《阿弥陀经》里说:“无量寿佛是国王,观音、势至是宰相,药师药王作梅录,化生童子是百姓。” [58] 另,李泽厚先生曾引《杜樊川集·敦煌郡僧正慧宛除临坛大德制》说:“佛教各首领出入宫廷,它的外地上层也被赞为‘利根事佛,余力通儒,举君臣父子之义,教尔青襟……遂使悍戾者好空恶杀,义勇者殉国忘家,稗助至多’。已非常符合儒家的要求了。” [59] 还有,《旧唐书·外戚传》载:“及则天立为皇后,追赠士彟为司徒、周忠孝王。” [60] 据郑炳林先生研究,敦煌P4621号被定名为《都督周忠孝墓志》中的“周忠孝”,非人名,乃武士彟的赠爵。故此卷应为武则天为其父母的写经发愿文。 [61] 从文中“都督上柱国周忠孝……资忠奉国,尽孝承家”的表述可见武则天对忠孝的态度。由此联系乾陵三座陪葬墓墓主人之死,无不与有违忠孝有关。同时,郑炳林先生在研究大量敦煌碑铭赞后,曾得出“晚唐五代敦煌的习尚,既信佛教,又崇儒风”“敦煌地区佛教盛行,然各个大姓都以儒家礼教自我标榜”“敦煌的僧人也是佛儒并备”的结论。 [62] 敦煌2122号卷子讲经文中更是句句不忘表忠心:

伏愿我当今圣神皇帝,宝位常安万万年,海宴河清乐奏平,四海八方常奉国,六条宝阶尧风扇,舜日光辉明帝城,东宫院内彩嫔妃,太子诸王金叶茂,公主永承天寿禄,郡主将为松比年,朝廷卿相保忠贞,州县官僚顺家园。 [63]

可见,唐代文学作品中对蜀葵“忠君”寓意的反复强调与整个唐代佛教以及唐代敦煌佛教中的动向是一致的。

基于以上的认识,我们再来看蜀葵图像,就会发现,在乾陵陪葬的三座墓葬石椁线刻画中,蜀葵常常是与萱草一起出现的。这一现象同样见于兴教寺石槽线刻、王公淑墓《牡丹图》、柏孜克里克第65窟壁画,以及莫高窟初唐第329窟、盛唐第130窟《都督夫人礼佛图》、五代第34窟壁画当中。这就说明,蜀葵和萱草似乎是一种类似固定搭配的组合图式。那么,蜀葵何以多与萱草结伴而行而非其他?这是因为萱草与蜀葵一样是我国传统的花卉,早在春秋时期就孕育了“忘忧”的寓意,被称为“忘忧草”,后来又叠加了“宜男”的含义,被称为“宜男花”,到唐代,萱草出现了孝亲的寓意,并一直沿用到明清,最后成为绘画中表示贺喜与祝寿的主要象征。 [64] 由此可见,在这两种植物中,蜀葵象征“忠”,萱草象征“孝”,二者同时出现,便是忠孝双全。宋以后主流绘画中大量的葵萱图以及画中题跋即是例证。尤其是清代画家王武曾画多幅《忠孝图》,其主角就是蜀葵和萱草,其中一幅《忠孝图》题词曰:“古人合写萱葵为忠孝图,漫仿其意,工拙所不计也。”可谓准确地表达了蜀葵和萱草同绘一图的主要原因。

综上所述,莫高窟唐代蜀葵图像出现的原因除了佛教供养、消灾祈福之外,主要是中国传统“忠孝”思想的体现。即便是“冬葵发艳”的记载中,也并非全靠蜀葵表达华严信仰,而是表达了忠孝观念。因为,邓元爽的事迹被圣上闻奏后,“则天皇帝为立孝门”。与此同时,花鸟画自身的发展为这一图像的创作、模仿与传播提供了必要的技术支撑和审美意趣。

蜀葵是我国传统的花卉之一,自魏晋南北朝以来多次被文学作品所描绘。到了唐代,文人视域下的蜀葵继续在诗赋中得以表达。另在唐代花鸟画独立成科的背景下,其视觉图像也被描绘出来,从而成为花鸟画史上一类备受关注、久盛不衰的花卉题材。

画论所载唐五代花鸟画家中,边鸾、梅行思、徐熙、徐崇嗣等都曾画过蜀葵,但他们的蜀葵作品没有留存下来,终究成为一种想象。而在长安为中心的京畿地区的章怀太子墓、懿德太子墓、永泰公主墓等墓葬壁画、线刻画中,却保留了蜀葵图像。由于这些蜀葵图出现时间早,又为皇家墓葬,无论从时间上,还是艺术水平上,都可以作为考察全国各地同类图像的重要资料。

莫高窟作为古丝绸之路上的交通要塞,向来有“华容交汇一都市”的美称。尤其是唐代以来,莫高窟与中原的交流更为密切。其中唐代前期诸多洞窟壁画因受长安影响而风格大变,已经成为学界乐道并普遍接受的事实。正是在这一背景下,莫高窟入唐以来的洞窟中开始出现蜀葵、萱草等图像,且与京畿地区墓葬中的同类图像在造型、位置等方面具有高度的一致性。这种现象也从另一方面说明了敦煌与内地文化艺术交流的广泛与深入程度,继而可以解释新疆地区石窟中也出现蜀葵、萱草等图像的原因。

唐代是政治经济上极盛的国度,也是文化上兼容并蓄的国度,此时的佛教不仅走完了中国化的道路,也正在经历着世俗化的进程。花鸟画也在去瑞物性的过程中不断向人间庭院和自然表达过度。在这种情况下,蜀葵、萱草等传统花卉一方面被作为审美对象被赞美,另一方面,其固有的本土象征寓意被唤醒,成为文人士大夫包括佛儒兼备的高僧们表达人生情怀、借喻“孝亲”与“忠君”思想的一种媒介。而这一切都为莫高窟壁画中蜀葵图像内部传统的形成做好了应有的准备,以致在北宋、回鹘时期加以发展改进后大面积绘制。至西夏时期的壁画中达到高峰,成为莫高窟花卉世界中一道亮丽的风景。

作者简介

史忠平(1978—),男,甘肃庄浪人,美学博士,西北师范大学美术学院教授、博士生导师。研究方向:石窟美术。

王成文(1982—),男,甘肃民勤人,西北师范大学美术学院博士生。研究方向:敦煌与丝绸之路沿线石窟美术。

[1] 岳亚斌、张田芳:《敦煌壁画中的蜀葵:从药用到礼佛》,《敦煌研究》2023年第2期,第1页。

[2] 王胜泽:《敦煌西夏石窟中的花鸟图像研究》,《敦煌学辑刊》2019年第2期,第153—168页。

[3] 史忠平:《花屏——莫高窟宋、回鹘、西夏蜀葵图像探究》,《艺术探索》2022年第6期,第41—54页。

[4] [晋]郭璞注:《尔雅》,浙江古籍出版社2011年版,第53页。

[5] [晋]崔豹:《古今注·中华古今注·苏氏演义》,商务印书馆1956年版,第22页。

[6] [唐]欧阳询撰,汪绍楹校:《艺文类聚》卷八十一,上海古籍出版社1982年版,第1397页。

[7] 周振甫:《唐诗宋词元曲全集·全唐诗》第8册,黄山书社1999年版,第3183页。

[8] 俞剑华:《中国古代画论类编》下,人民美术出版社2004年版,第1205页。

[9] [晋]崔豹:《古今注·中华古今注·苏氏演义》,第22页。

[10] [唐]欧阳询撰,汪绍楹校:《艺文类聚》卷八十一,第1397页。

[11] 同上。

[12] [唐]陈藏器撰,尚志钧辑释:《〈本草拾遗〉辑·释果菜米部》卷第七,安徽科学技术出版社2002年版,第293页。

[13] 马积高、万光治:《历代词赋总汇·唐代卷》第3册,湖南文艺出版社2014年版,第2389页。

[14] 呼林贵、尹夏清:《长安一片月,万户捣练声——长安兴教寺新出唐代捣练图》,《东南文化》2002年第2期。

[15] 刘合心:《陕西长安兴教寺发现唐代石刻线画“捣练图”》,《文物》2006年第4期。

[16] 杨涛、李孜宣:《长安兴教寺石刻〈捣练图〉考》,《四川文物》2019年第4期。

[17] [清]汪灏等:《广群芳谱》卷四十六,上海书店出版社1985年版,第1120页。

[18] [唐]欧阳询《艺文类聚》曾引述了几则魏晋南北朝时期有关蜀葵的赋,分别是晋傅玄《蜀葵赋》序曰:“其苗似瓜瓠,既大而结鲜,紫色曜日。”南朝陈虞繁《蜀葵赋》:“绕铜爵而植,映昆明而罗生……攒华林而丽庭,申修翘之冉冉,播员叶之青青。”南朝梁王筠《蜀葵花赋》曰:“迈众芳而秀出,冠杂卉而当闱……疏茎密叶,翠萼丹华。”南朝宋颜延之《蜀葵赞》:“……渝艳众葩,冠冕群芬,类麻能直,方葵不倾。”[唐]欧阳询撰,汪绍楹校:《艺文类聚》卷八十一,第1397页。

[19] 刘婕:《唐代花鸟画研究》,文化艺术出版社2013年版,第141页。

[20] 同上,第143页。

[21] 陈韵如:《8至11世纪的花鸟之变》,载颜娟英、石守谦:《艺术史中的汉晋与唐宋之变》,北京大学出版社2016年版,第336页。

[22] 同上,第338页。

[23] [唐]段成式撰,方南生点校:《酉阳杂俎·续集》卷之六,中华书局1981年版,第261页。

[24] [清]曹寅等编:《全唐诗》卷七百九十二联句,清文渊阁四库全书本,第5282页。

[25] [唐]澄观:《华严经疏钞玄谈》卷8,载《卍新纂大日本续藏经》第5册,No.232,第834页。[唐]澄观:《大方广佛华严经随疏演义钞》卷15,《大正藏》第36册,no.1736,第114页。

[26] [明]袾宏辑录:《华严经感应略记》卷1,《卍新纂大日本续藏经》第77册,no.1532,第632页。

[27] [清]弘璧辑:《华严感应缘起传》卷1,《卍新纂大日本续藏经》第77册,no.1533,第639页。

[28] [清]周克复纂:《华严经持验记》卷1,《卍新纂大日本续藏经》第77册,no.1534,第653页。

[29] [唐]慧琳集:《建立曼荼罗及拣择地法》卷1,《大正藏》第18册,no.911,第928页。

[30] [唐]法全集:《建立曼荼罗护摩仪轨》,《大正藏》第18册,no.912,第930页。

[31] [唐]不空译:《佛顶尊胜陀罗尼念诵仪轨法》,《大正藏》第19册,no.972,第364页。

[32] [唐]不空译:《仁王护国般若波罗蜜多经陀罗尼念诵仪轨》,《大正藏》第19册,no.994,第515页。

[33] [唐]般若共牟尼室利译:《守护国界主陀罗尼经》卷9,《大正藏》第19册,no.997,第569页。

[34] [唐]义净:《佛说大孔雀咒王经》卷3,《大正藏》第19册,no.985,第476页。

[35] [唐]义净著,王邦维校注:《南海寄归内法传》,中华书局1995年版,第172页。

[36] [宋]李昉:《太平广记》卷234《御史台记》,中华书局1961年版,第1874—1975页。

[37] 周振甫:《唐诗宋词元曲全集·全唐诗》第10册,黄山书社1999年版,第3755页。

[38] 孔令一编:《咏花古诗千首》,北京出版社,1990年版,第364页。

[39] [宋]蔡绦:《铁围山丛谈》。见金沛霖主编:《四库全书子部精要》下,天津古籍出版社、中国世界语出版社1998年版,第733页。

[40] 《左传》云:“仲尼曰:‘鲍庄子之知(智)不如葵,葵犹能卫其足。’”见[战国]左丘明著,[晋]杜预注:《左传》上,上海古籍出版社2016年版,第468页。

[41] [唐]李白:《流放夜郎题葵叶》,见[唐]李白著;瞿蜕园,朱金城校注:《李白集校注》,上海古籍出版社,1980年版,第1428页。

[42] [唐]王维:《偶然作六首》其二,见[唐]王维著;[清]赵殿成笺注;白鹤校点:《王维诗集》,上海古籍出版社2017年版,第113页。

[43] [唐]张九龄:《郡舍南有园畦杂树聊以永日》,载《全唐诗》第1卷,岳麓书社1998年版,第264页。

[44] [晋]陈寿撰;[南朝宋]裴松之注:《中国史学要籍丛刊·三国志》上,上海古籍出版社2016年版,第505页。

[45] [唐]李峤:《日》,载萧枫、桑希臣编:《唐诗宋词元曲》,线装书局2002年版,第56页。

[46] [唐]李世民:《赋秋日悬清光赐房玄龄》,载黄钧、龙华、张铁燕等校:《全唐诗》第1卷,第8页。

[47] 唐彦谦:《留别》,载黄勇主编:《唐诗宋词全集》第5册,北京燕山出版社2007年版,第2140页。

[48] [唐]李如璧:《明月》,见黄勇主编:《唐诗宋词全集》第5册,第305页。

[49] [唐]张九龄:《酬周判官巡至始兴会改秘书少监见贻之作兼呈耿广州》,载周振甫:《唐诗宋词元曲全集·全唐诗》第1册,第406页。

[50] [唐]裴度:《中书即事》,载黄钧、龙华、张铁燕等校:《全唐诗》第4册,岳麓书社1998年版,第222页。

[51] [唐]杜甫:《夔府书怀四十韵》,载《全唐诗》第3册,岳麓书社1998年版,第203页。

[52] [唐]杜甫:《自京赴奉先县咏怀五百字》,见周振甫:《唐诗宋词元曲全集·全唐诗》第4册,黄山书社1999年版,第1532页。

[53] [唐]孙顾:《清露被皋兰》,载黄钧、龙华、张铁燕等校:《全唐诗》第6卷,河北人民出版社1997年版,第4118页。

[54] [唐]白居易:《江南谪居十韵》,载黄钧、龙华、张铁燕等校:《全唐诗》第3卷,河北人民出版社1997年版,第2329页。

[55] [唐]高适:《和崔二少府登楚丘城作》,载周振甫:《唐诗宋词元曲全集·全唐诗》第4册,第1485页。

[56] [唐]刘禹锡:《韩十八侍御见示岳阳楼别窦司直诗因令属和重以自述故足成六十二韵》,载黄钧、龙华、张铁燕等校:《全唐诗》第4册,第411页。

[57] 李泽厚:《美的历程》,文物出版社1989年版,第116页。

[58] 段文杰:《创新以代雄——敦煌石窟初唐壁画概观》,载段文杰主编:《中国美术分类全集·中国敦煌壁画全集5·敦煌初唐》,天津人民美术出版社2006年版,第18页。

[59] 李泽厚著:《美的历程》,第116—117页。

[60] [后晋]刘昫等:《旧唐书》,中华书局1956年版,第1222页。

[61] 郑炳林:《敦煌碑铭赞及其有关问题》,载《敦煌碑铭赞辑释》,甘肃教育出版社1992年版,第8页。

[62] 同上,第21页。

[63] 段文杰:《创新以代雄——敦煌石窟初唐壁画概观》,第18页。

[64] 史忠平:《从“忘忧草”到“儿女花”——古代绘画中萱草的图像、文化意蕴与绘制动因》,《丝绸之路研究集刊》第7辑,社会科学文献出版社2021年。

(栏目编辑 朱浒)