※基金项目:本文为2014年度国家哲学社科基金重大项目“新疆石窟寺研究”(14ZDB054)阶段性研究成果。

【摘 要】自南齐谢赫以来,我们熟知画有“六法”,本文从“六法”的“二、二字”断句方式与“六法”的排序角度,结合新疆、敦煌、青州佛教造塑特征(画塑)、制作程序,分析论证画之“六法”实同为“塑”法,进而论证“六法”与“画塑相通”这一中国造像传统的相互关联。

【关键词】六法 断句 排序 画塑相通

“画塑自古相通”, [1] 正如王世襄先生在他的《佛作概述》一文文首所述,画(法)与塑(法)相通且自古如此。《法苑珠林》记载戴逵:“作无量寿挟侍菩萨,研思致妙,精锐定制,潜于帷中,密听众论,所闻褒贬,辄加详改。核准度于毫芒,审光色于浓淡,其和墨点彩,刻形镂法……委心积虑,三年方成。” [2] 文中提及戴逵在对造像做“变夷为夏”的改造中有核准度、调浓淡、和墨点彩、刻形镂法,由此可见绘画技法和刻镂技法在佛教造像中并用做“画塑”的具体实践。中国雕塑在“画境真实”中的着力营造——做塑如画、画如出壁、画塑合一,从而“画塑相通”也成为中国传统造像的主要特征,佛教造像将这一特征进一步呈现。

凡是匠作,其传承必有法则可循,或尺度或序列或技法……中国佛教造像匠作传统久远,却没有法则传世,分析其主要原因与“画塑相通”的造像传统以及由“士大夫”阶层主导的绘画品评及绘画参与有很大关联:1.“画塑相通”的造像传统是塑法与画法曾经作为“一法”传承的重要体现,远观先民造型近览造像遗存,无不体现独特的画塑融合;2.在法则传承中,“造塑”被视为匠作,不为“士大夫”阶层所重。士大夫对绘画、书法创作的参与和宣扬,致使曾为画、塑共用的法则“六法”被冠以“画法”之名沿用至今。自古塑家为画名所掩的记载在中国古典文献中较多见。例如唐代吴道子与杨惠之同师于张僧繇,“道子画,惠之塑,夺得僧繇神笔路”。 [3] 杨惠之创立一种在墙壁上堆塑山峦的手法,并将人物穿插其间的“塑壁技术”; [4] 吴道子擅画同时也做塑,《四朝高僧传》记载:“文殊、维摩是王府友吴道子装塑。” [5] 同样,关于杨惠之的画壁一事在文献中也有记载:“两京千福寺东塔院涅槃鬼神,杨惠之画。” [6] 此段记载证明画法、塑法在当时可转化互用。吴道子画名远播,画史盛载,但对他的“做塑”却较少记载,足见“画”与“塑”在史论家眼中存在“艺”与“匠”的高下分别。因此,自南齐谢赫以来,画史、画论中我们熟知画有“六法”,却不知画、塑本来同法,画之“六法”同于造塑之法。

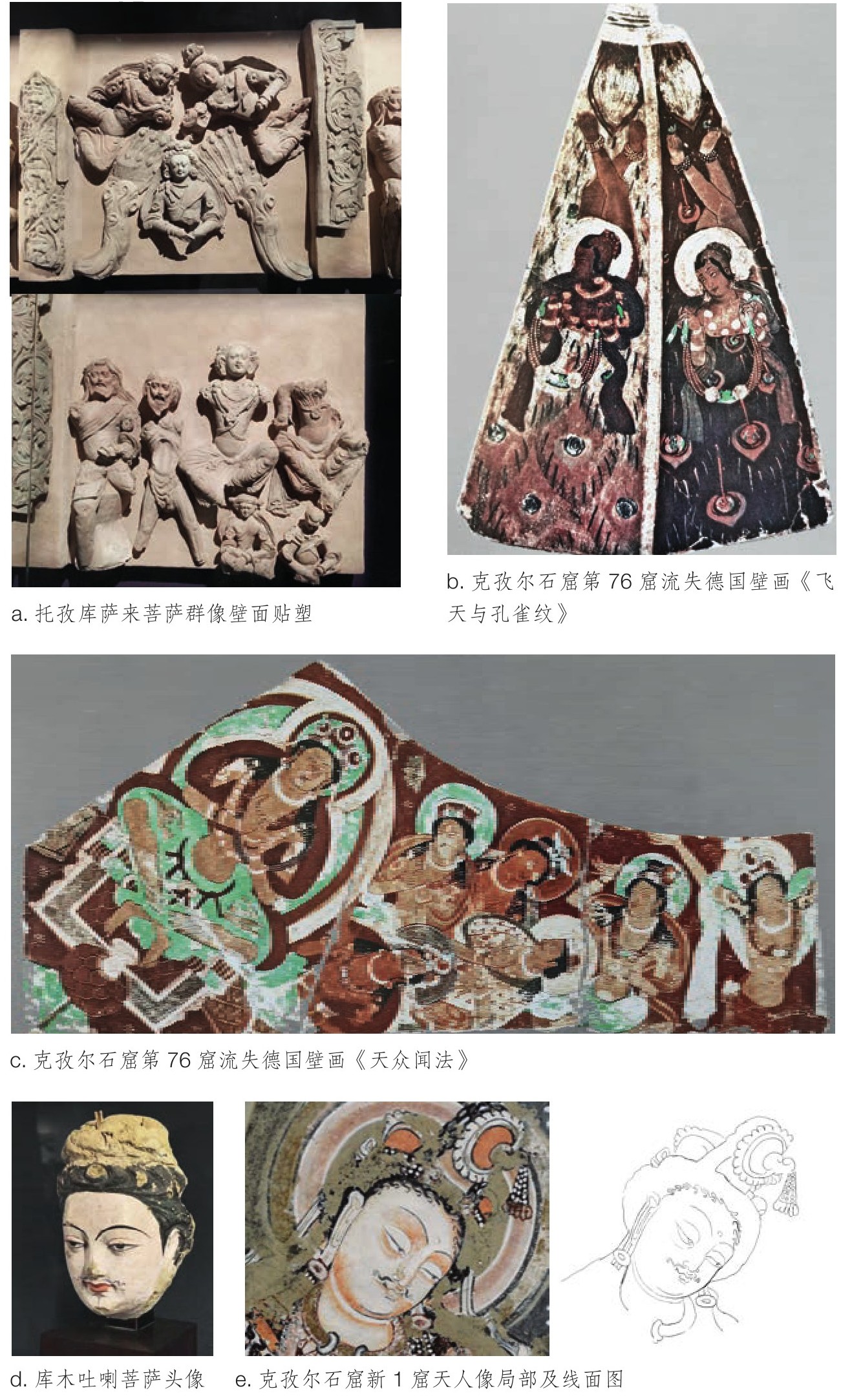

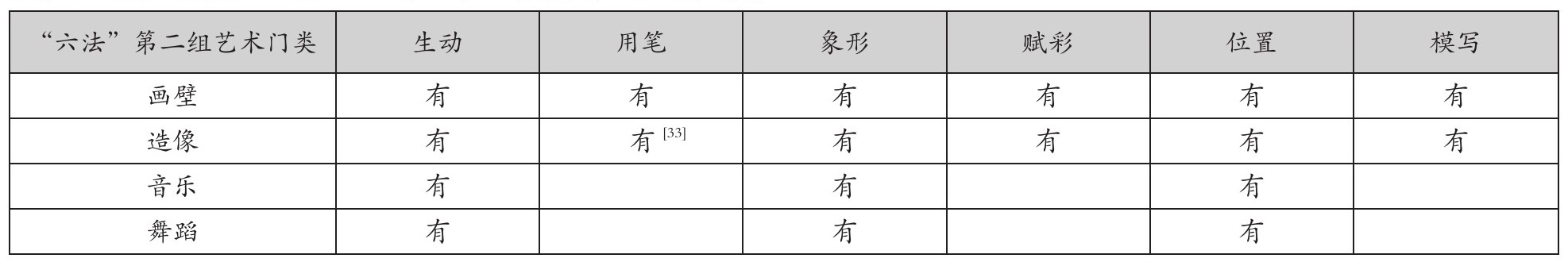

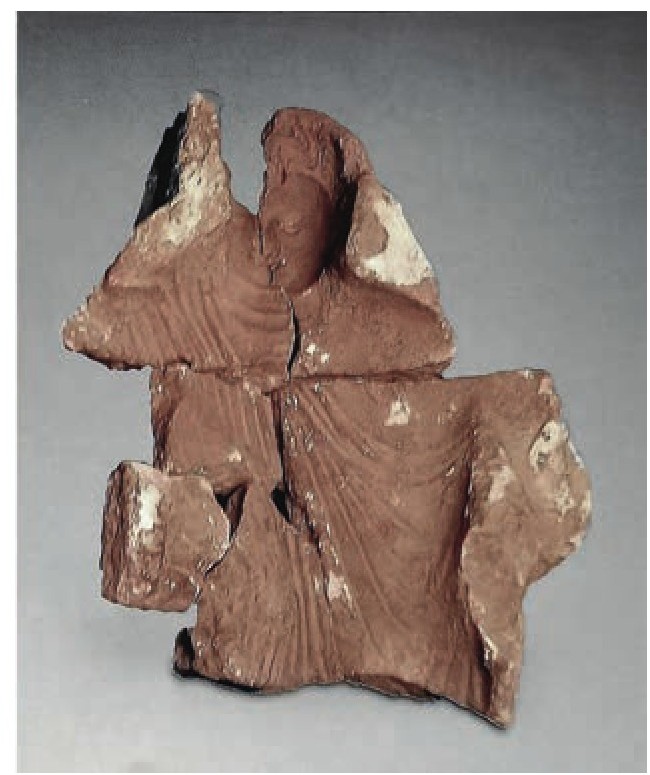

新疆、敦煌等地壁画中采用的壁面贴塑和青州等地出土的通体彩绘佛立像均是画塑相通的典型例证。现藏于法国巴黎集美博物馆的新疆托库孜萨来壁面贴塑天人群像,与克孜尔石窟第76窟《天众闻法》壁画以及天人与孔雀羽毛的构图颇为相似。库木吐喇菩萨头部描绘也与克孜尔石窟新一窟壁画中的天人面部刻画非常吻合(图1);敦煌莫高窟第249窟坐佛与背光的赋彩方式清晰地体现出“画如出壁”“画塑合一”“随类赋彩”的共同特征;青州龙兴寺窖藏出土的北齐造像中,数尊造像采用以躯干为画面,在躯干部施加具叙事性与故事性壁画特征的刻镂、彩绘,不同于一般意义的随类赋彩,这种画塑合一是北齐佛教石刻造像的重要表现手法。由此可见,画塑传统自古有之,画塑之法亦贯穿始终。

图1 a.笔者摄于法国巴黎集美博物馆b、c、e.采自赵莉著:《克孜尔壁画复原研究》上,上海书画出版社2020年版,第200页d.日本东京国立博物馆藏

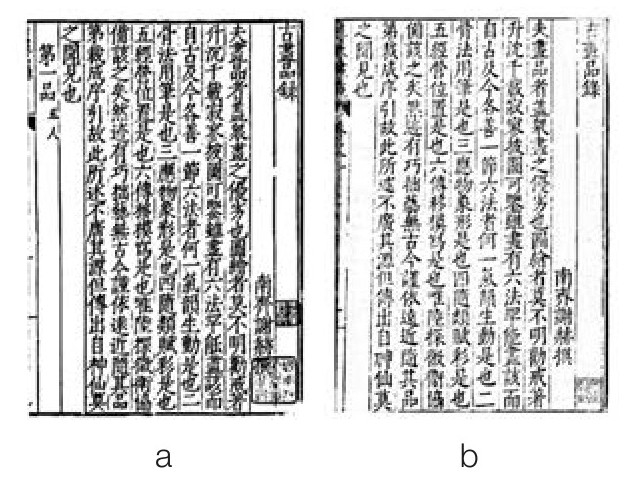

图2 《古画品录》书影a.明嘉靖本b.王氏画苑本,明万历十八年刻本

结合前人对“六法”断句的研究,依照“六法”的排序,笔者在研究中发现,与“六法”排序相近度较高的并非绘画程序而是雕塑(泥塑),“六法”的排序体现了造塑(泥塑)的全过程。

南齐谢赫《古画品录》序中提出“六法”,因本文论述重点由原文断句展开,因此原文摘录如下,并附上书影(图2):

夫画品者盖众画之优劣也图绘者莫不明劝戒著升沉千载寂寥披图可鉴虽画有六法罕能尽该而自古及今各善一节六法者何一气韵生动是也二骨法用笔是也三应物象形是也四随类赋彩是也五经营位置是也六传移模写是也唯陆探微卫协备该之矣然迹有巧拙艺无古今谨依远近随其品第裁成序引故此所述不广其源但传出自神仙莫之闻见也。 [7]

《古画品录》所列名家多善画人物,因此“六法”曾一度被认为是人物画的品评标准,显然这一观点是有局限的。 [8] 时至今日,学界对六法实义的探讨一直没有停歇。探讨焦点集中于两方面,其一,“六法”为品评标准还是技法?其二,“六法”断句之辨。其中关于“六法”断句差异导致的语义区别的讨论,引发汉语言研究及中外考古与文字研究领域中展开的《古画品录》序的断句争论,为我们从画塑角度对“六法”有了新的认知与新的注解。兹将两种断句方式列述如下:

1.以张彦远《历代名画记》为代表的删减“是也”的断句方式,即是我们熟知的四字断句:“一气韵生动、二骨法用笔、三应物象形……”这一断句对原文中的“是也”的删除改动,改变了原文结构,最为重要的是原文语义因此被篡改。

2.王乔梓补正的《广雅疏证稿》中保留“是也”的“二、二字”断句; [9] 清人严可均辑《全上古三代秦汉三国六朝文·全齐文》,将谢赫《古画品录》收入《全齐文》,并做出一种不同于张彦远、郭若虚的断句:“六法者何:一气韵,生动是也。二骨法,用笔是也。三应物,象形是也。四随类,赋彩是也。五经营,位置是也。六传移,模写是也。” [10] 钱锺书先生也赞同此“二、二字”断句法, [11] 认为“句读改变会更加符合谢赫原意与古文法”。范景中先生认同此观点“不苟同前人之论,别具只眼,颇为近理”; [12] 日本学者中村茂夫先生也曾在其《中国画论的展开》 [13]

一书中关于“二、二字”断句研究时发现,画论的适用范围明显拓宽。古印度造像经典《画法论》(Rimovimtshannyid)不仅作为绘画的造型指南,同时应用于雕塑、舞蹈等艺术领域。 [14]

本文选取早于《历代名画记》并且保留“是也”的版本,在展开“二、二字”断句的分析后,尝试呈现画法实同为塑法的原貌。

《古画品》成书于公元532年至546年间,大约是谢赫六十多岁时的著作。当时的文坛时兴“重对、隶事、敷藻、调声”的骈俪文体。序文中的断句如作“气韵生动是也、骨法用笔是也、应物象形是也、随类赋彩是也、经营位置是也、传移模写是也”,那么“是也”连用在当时以及现在看都“不免有疏陋之感”; [15] 此外,由句式对仗角度阐释:“误认谢赫的‘生动’是形容‘气韵’,皆为现代汉语所惑,又不明对仗之用而致。” [16]

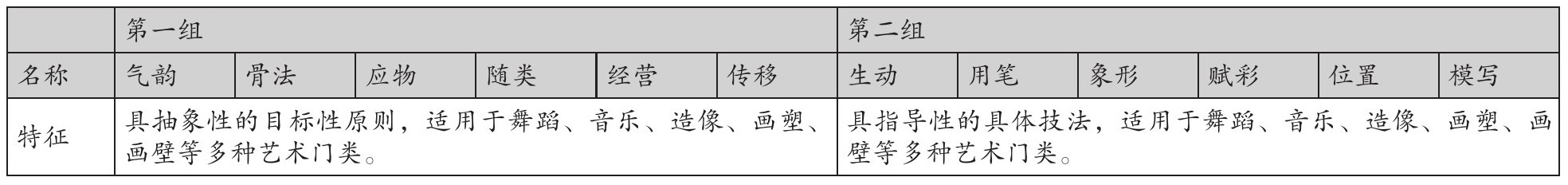

因此,“二、二字”断句之后我们看到了脱离品评语境桎梏的“六法”——气韵、骨法、应物、随类、经营、传移与生动、用笔、象形、赋彩、位置、模写一一对应,作为“技法”与“标准”结合的“六法”真貌由此清晰显现,即一为目标名词,一为技法实现。现将“六法”依“二、二字”断句分组列表比较分析如表1。依照表1,可以尝试做两方面解读:

1.如依照当时“骈体文”重对仗工整的特点可做如下释解:生动在于气韵、用笔在于骨法、象形在于应物、赋彩在于随类、位置在于经营、模写在于传移。再做深入解释便可了然:

生动的形象取决于气息的运作(韵通运); [17] 用笔(刀)须以骨架结构为法,即“用笔必须合于‘骨法’的原则”; [18] 形象的相像取决于与物像的感应(映照)即“体物”;敷着色彩取决于类型(而非完全依循物本身色彩); [19] 置位安放取决于营经纬、实堪舆;制模、放写取决于目标是流传还是异处复制。

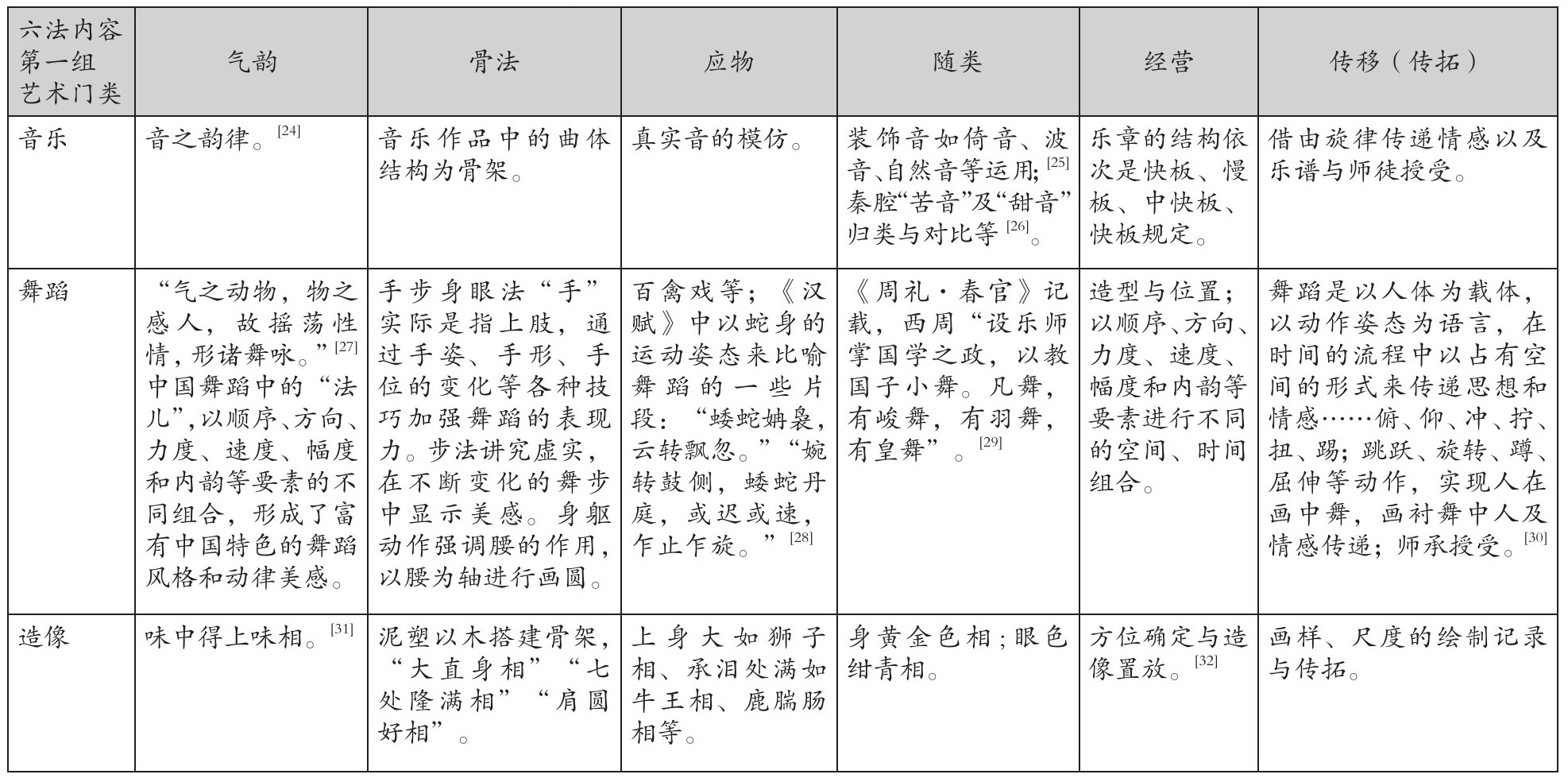

2.如尝试将第一组的词语用于音乐、舞蹈、造像,会有清晰的对应,第二组的词语相对更倾向于对第一组的解释。(表2、表3)

由此可见,“六法”的适用性并非仅限于画的品评,而是以“技法”“标准”的要求,同时在多领域存在;而对“六法”排序研究进一步证明“六法”与造塑之法的关联更为密切。

依《古画品录》序原文看,“六法者何。一气韵。生动是也。二骨法。用笔是也。三应物。象形是也。四随类。赋彩是也。五经营。位置是也。六传移。模写是也”。其排序依次为:气韵—骨法—应物—随类—经营—传移,即:①生动——有气息韵动,栩栩如生,此为首要目标:②用笔(刻刀)——依循骨骼(格);③象形——心物相应;④赋彩——依类敷色、依色寻类;⑤位置——确定位置并安放;⑥传移——模制或模写(复制)。如果仔细分析不难发现,这一排序与泥塑造像程序吻合,特别值得注意的是做雕(泥)塑程序解释的话,极易被现代研究者忽略的塑像“随类赋彩”环节排序为第四是合乎雕(泥)塑程序的。从泥塑造像的实际制作上,我们可以看到造塑全程与“六法”的排序相吻合。 [20] 现依照敦煌石窟泥塑过程、 [21] 晋江深沪泥塑制作传人陈培亮和青州民间画塑老艺人83岁的席天民(曾塑过云门山、范公亭等多处的大型泥像)口述, [22] 以及宋濂在《重塐释迦文佛卧像碑铭》所描述画塑的程序列表如表4。 [23]

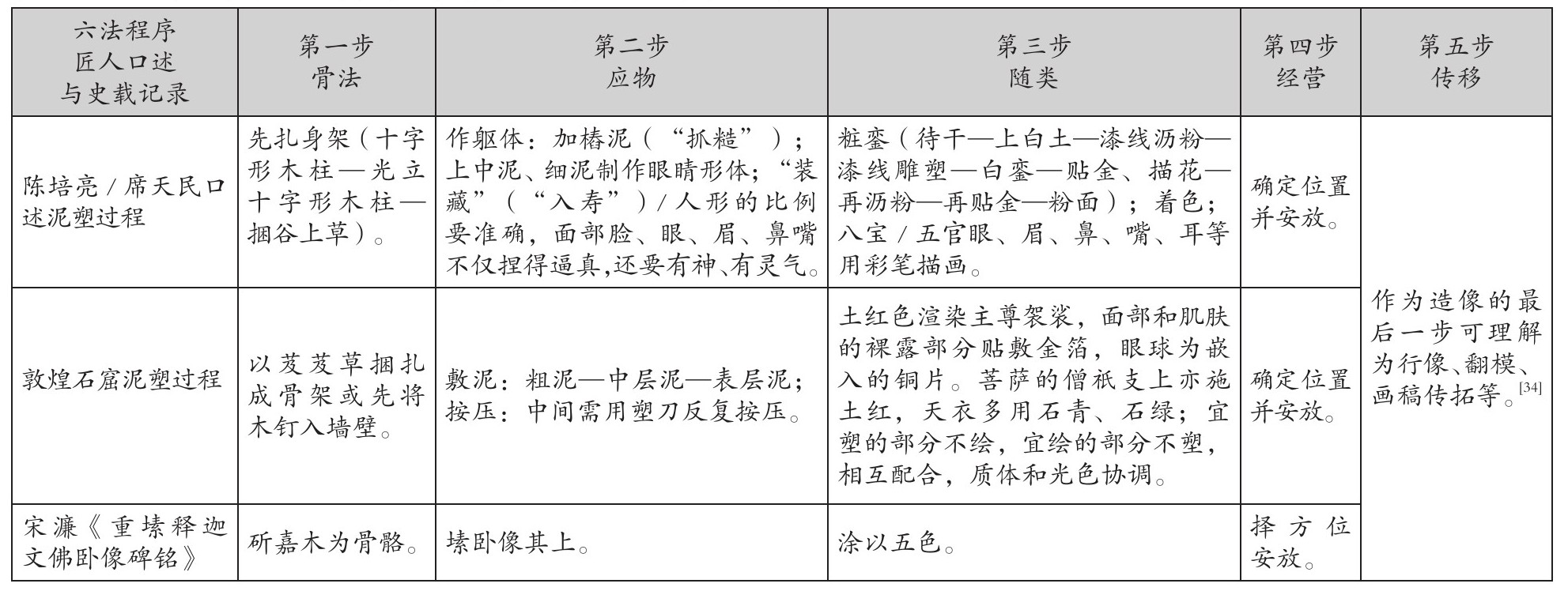

表1 “二、二字”断句后分组分析

表2 艺术门类与“六法”“二、二字”断句后第一组对应分析

[24]在音乐当中,旋律是音符、时值、节奏、唱段等元素协同构成的起伏律动。在旋律过程中,音符之间的时值唱段,节奏拍点、音高结构以及音色变化的转化运用都构成了听觉艺术当中的气。而单个的、简单的音乐元素由时间串联起来,成为调性、和声、配器等综合成为“韵”……旋律的动感,形成“气韵生动”的过程”;“音乐中的装饰音的应用,起到点、加花、修饰、补充之作用。最典型的如音乐中的倚音、波音音等”;交响乐章的结构依次是快板、慢板、中快板、快板,乐章的规范化划分为经营位置的音乐表现。参见赵倩:《音乐与绘画联觉关系浅析——以谢赫六法为例》,《北方音乐》2020年第9期,第244—245页。

[25]音乐中常见如风声、雨声、禽鸟动物鸣啸等的模仿。

[26]过安琪:《乐与画的交流——以谢赫“六法论”之“随类赋彩”解读中国传统音乐》,《大众文艺》2013年第11期,第170—171页。

[27]锺嵘:《诗品》,北京联合出版公司2017年版。

[28]任继愈:《中华传世文选·昭明文选》,吉林人民出版社2007年版。

[29]王卫平:《中华优秀传统文化》,苏州大学出版社2018年版,第80页。

[30]周纪文、傅合远:《美,在传统与创新之间》,山东大学出版社2016年版。

[31]由气韵至随类四条皆依龙树造见后秦鸠摩罗什译《大智度论》卷四,引自王孺童:《王孺童集》第5卷,载《释迦如来应化事迹注释释迦佛出世图注译》,宗教文化出版社2018年版。

[32]佛教造像的坐向与方位决定造像尊格外,与风水堪與的关联非常密切,这一点在石窟寺造像中表现尤为明显。

表格3 艺术门类与“六法”“二、二字”断句后第二组对应分析

[33]造像中以阴线刻表现的衣纹,刻刀的行进产生的线对毛笔线型的模仿为以刀代笔的用笔体现。

表4 泥塑造像程序与六法排序对应分析(以气韵生动为首要目标)

[34]魏丽:《大漠天工教煌绘作制度》,东南大学出版2019年版,第140—152页。

这里值得思考的是,以“气韵”为首要目标的“六法”如作画壁或绘画程序分析的话,其排序完全不同,依次为:气韵生动—经营位置传移模写—骨法用笔—随类赋彩—应物象形。“经营”与“传移”置于骨法之前合乎作画程序, [35] 画壁还是尺素绘画经历程序如下:

确定经纬及大体位置——放稿及粉本拷贝——确定结构线与轮廓线——依照类别区别施彩着色——与范本或实物(含人物或雕塑小样)对照以求相应。

而这一排序显然与六法原文排序不符,但是,如果从塑法程序来看,则与“六法”原文排序更为接近,为骨法—应物—随类—经营—传移,即扎身架(骨架)——神、气相应地做面部躯干等——素胎随类着色(如金身等)——置位安放(或贴壁)——翻模复制或画稿传拓。因此,“六法”的排序实际体现的是泥塑造像的程序。

(1)骨法

无论画像石、佛教造像与画壁技法,对线型处理的关注都是相同的。佛教造像的风格演化伴随着线型的运用、变化与发展。从北魏造像中折棱匀整的线型的表现到北齐造像圆转匀长线型的排迭……众多考古发现中我们看到,以刀代笔的硬刻线向软毫线逐步接近的转换过程, [36] 以至于在石刻中越来越多与“描”法相对应的具有起、承、转、合节奏线型(以刀代笔)表现, [37] 由此可见画塑相通的在线的运用中的相通体现。但造像、画塑的造型必须依托于“骨”,因此对“骨法”的运用包括三方面内容:

①依相骨之法表现:“……人身体形貌,皆有象类,骨法角肉,各有分部,以著性命之期,显贵贱之表……骨法为禄相表,气色为吉凶候……然其大要,骨法为主,气色为候。” [38] 人的“骨法”或骨相,先于容颜气色而存在。骨法、骨相涉及人物的经验认知,在绘画、雕塑艺术中有直接运用与体现。

②依骨骼架构:形体结构最重要的骨骼结构点的表现是确定结构与形体准确与否的关键,泥塑最重要的第一步基础构架也是搭骨架;

在《古画品录》对画家的品评中从未同时出现“骨法用笔”四字,如对张墨、荀勖的品评为“风范气候极妙参神,但取精灵,遗其骨法”等,其意为二人的画不追求“骨体相貌的逼真描绘”,而重视人物精神的刻画,因此“谢赫的‘骨法’是继承顾恺之而来,首先指骨体相貌”。 [39] 不难想象在谢赫理论形成之前“骨法”已被运用于佛教造像雕塑与壁画中,“笔法”“用笔”在画论中的分量的加重是伴随书法与文人画的发展而逐渐加重的。由此可见,骨法与用笔的本意是分开表述的。雕塑用刀如用笔,我们不能狭义地将“骨法用笔”仅理解为绘画的主要手法而忽略其在造像上的意义。对于“骨”的追求是最高人格的外显,同时也是佛教造像历来秉持的骨法造像的传统,是造像审美品格表现的重要体现。

(2)置位与经营

“经营位置”一词有多种表述,依据明毛晋汲古阁本作“经营位置”,而宋版本的“营经置位”更便于理解。 [40] 对于“经营”的描述,在《历代名画记》中被赋予“画之总要”的重要地位后,至今已成为绘画角度阐发的重要概念。《毛诗·大雅》中有“经始灵台,经之营之”之说。“‘经’就是在建筑宫室开始前进行的度量,‘营’就是在度量好基址后的标明方位。” [41] 但是作为建筑词语的“经营”用于绘画理论上,则有着明显的佛教背景。 [42] 经营最初用于建筑的规划设计,是针对那些工匠而言的,而并不是具有文化背景的文人的做法。“经营”被用于绘画理论上,很大程度上表明当时佛教绘画多由工匠按照“经营”之法来描绘样本。 [43] 宋版书“营经置位”者可以更为恰当地描述这独具东方风格的塑、壁形制、格局与互为映衬的构造整体。 [44] 度量、构想、定位、安放作为经营位置的四步。 [45] 在石窟寺和佛寺建造中,画壁衬映与画塑造像安置方面均有呼应。这样的经营位置不仅取决于尺度的关联、形象与主题的凸显,还取决于观视者的视线角度和光线与阴影的互为交错。显然,如果仅仅将其作为平面画壁的构图定位是远远不够的。

(3)象形与应物

中国古代雕塑中的“象形”与“应物”同时还体现在二者的适应性上,“在应物造型中,着意追求形体与材质的相互适应性”。 [46] 其中包括功能与形象的适应,如庙底沟的鹰鼎、青铜礼器的饕餮、大象形酒器等;还包括形象、内容与材质的适应,如霍去病墓前依石形雕凿的《伏虎》等。

佛教造像的象形与应物同样体现了适应性特征。《金光明经》卷二云:“佛真法身,犹如虚空。应物现形,如水中月。”汤用彤在其《隋唐佛教史稿》中论及《华严》义理“以不著应物,以贞静宅心。于日常行事,苦下功夫。念念省察,性净之理,自然流露”。 [47] 因此,“应物”作为佛学用语在佛教造像中有所运用是可以理解的,因此六法中的“应物”是画与塑的“应物”。“应物”观在造像中主要体现在:其一,造像之“像”与地方审美相适应,出现与当地人形象特征相适应的转化;其二,与佛经中描述的佛的“三十二相、八十种好”相适应;此外,除了特定象征性物件或手印外,与心神相呼应——心物相应,被认为是增强造像识别性的不二法门。

(4)赋彩与随类 [48]

历来雕塑多有赋彩,但相较石、泥材质,色彩固着力不同极易脱落,因此雕塑的赋彩环节往往被研究者忽略,随类赋彩一条在“六法”中出现,同时位列第四,与雕(泥)塑造像程序相一致;此外造塑赋色单纯因此有“随类”而非随物的区别,其类别有着较为严格的规定。谢赫《古画品录》“顾俊之”条,有“始变古今,赋彩制形,皆创新意”之说,可见赋彩与制形皆有古法可循。在画塑造像中“随类”具有更多象征意味:

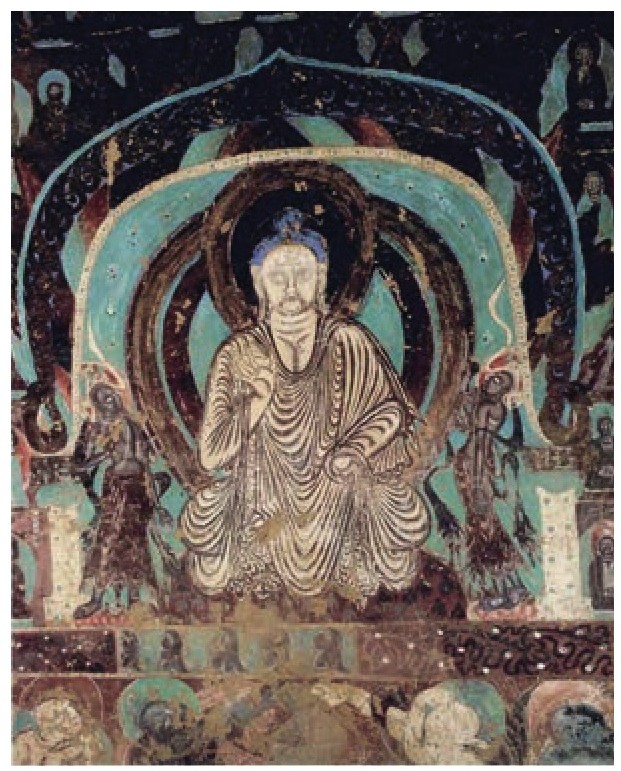

①随色彩类别不同施彩:不同于再现自然的着色方式,体现佛教造像东传中敷彩方式的变化,是识别性、共性与色彩的象征性的结合,深刻体现画塑特征。因此,我们看到金色、靛蓝、朱砂等色彩被赋予宗教意义并施敷于造像或壁面的固定部位。我们可以借此对造像的年代、尊格等进行判断,例如莫高窟北魏第254窟佛着白衣,白色具有清净慈悲的色彩寓意,因此依经文所示着白衣者为“禅观”佛。 [49] (图3)

②随造像类别不同分类:如敦煌莫高窟第428窟毗卢遮那佛躯干部位的故事彩绘,这一点在造像和画壁中均有体现。故事以先刻后画的方式出现在佛造像躯干部位。未施衣纹且光洁平整的躯干部位如同壁面被施以彩绘或刻绘,其与画壁相通的构图与形象内容体现,是“画塑同样”“画塑同法”的例证。青州北齐卢舍那佛像和新疆、敦煌石窟壁画与画塑造像(图4),均是典型代表。

图3 莫高窟北魏第254窟西壁中央

图4 a.青州龙兴寺窖藏出土北齐卢舍那佛造像b.莫高窟第428窟卢舍那佛立像壁画

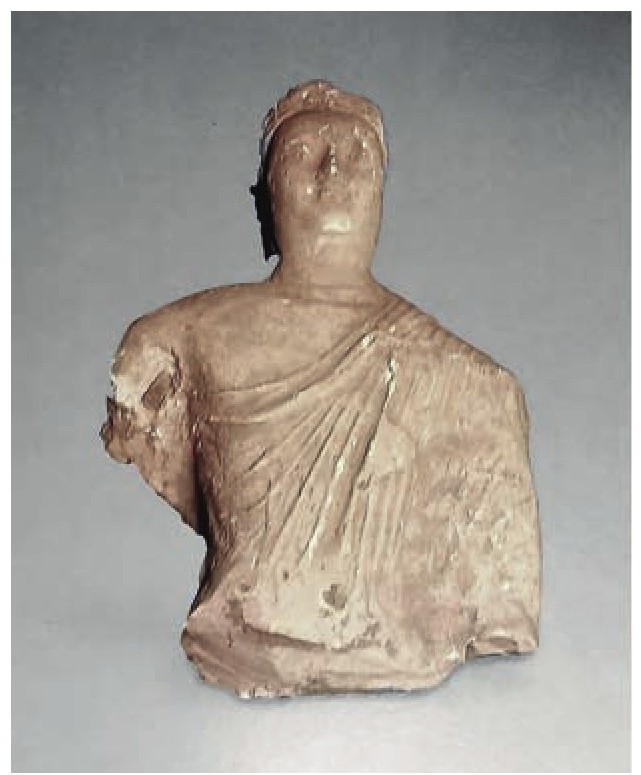

图5 新疆托库孜萨来故城佛寺出土佛像及像范,采自新疆维吾尔自治区文物局编:《新疆佛教遗址》上册,科学出版社2015年版,第219页

(5)模写与传移

模写中的“写”,《说文解字》解释:“写,置物也。” [50] 此外,“模”与“摹”虽同义,但二者有别。“摹”在顾恺之《摹拓妙法》中出现,指作画和复制画作的方法。 [51] 而“模”有借助模具复制与拷贝之意,是造像、画塑的重要环节。六法中提及的传移模写有传递、转换、翻模、模仿、放置之意,是佛教艺术在传播中为保证源头形象对于画壁与造像数量的需求而采用不同的复制方式。画壁中的传移模写在粉本与壁面间的转化,以红墨方格与打孔粉线两种传移方式较为普遍, [52] 这种复制被称为“放样”“放稿”。谢赫称刘绍祖是最善传写的,曾有“移画”之名。谢赫认为这种传写是“述而不作,非画所先”。不同于传写,模写则为谢赫所推崇(见《古画品录》之“曹不兴”条), [53] 在造像中因材质不同而采取的复制方式不同,如灰泥陶土以木模、陶模,金属以蜡模“范制”“模制”“翻制”(图5)。造像模具运用让我们看到传移模写在造像中的重要。 [54]

由此可见依“画样”做塑刻的方法在传统佛教造像中有较为普遍的运用。 [55]

综上所述,中国佛教造像的主要特征之一“画塑相通”,即为画与塑的相互结合、相互转换。其表现为“画壁有塑”“塑(刻)面彩绘”“画塑同人”, [56] “画塑同样”和“画、塑同法”:借助“二、二字”断句与六法的排序特征,结合新疆、敦煌、青州佛教造像、壁画进行分析,本文进一步论证“六法”与塑法相同,从而由技法角度分析中国佛教传统造像的画壁、绘画、雕塑之间共依“六法”,甚至可以推断,在“六法”作为画论出现之前,其在造像匠作体系中已臻完善运用。正是基于“六法”的画塑共法的特征,中国传统造像艺术因此具有其独特面貌,在其演变中逐渐形成独特风格,并对中华文化产生深远影响。

作者简介

孙岱婵(1974—),女,山东烟台人,浙江理工大学艺术与设计学院副教授、博士学位。研究方向:中国画与佛教美术。

[1] 王世襄:《锦灰堆:王世襄自选集》,生活·读书·新知三联书店2000年版,第348页。

[2] 道世:《法苑珠林》卷二十四。

[3] 刘道醇:《五代名画补遗》塑作门第六《杨惠之》,吴孟复主编:《中国画论》卷一,安徽美术出版1995年版,第300页。

[4] 郭因、胡迟:《中国美术》,安徽教育出版社2003年版,第201页。

[5] [宋]赞宁、[明]如惺:《四朝高僧传》第5册《宋高僧传(下)大明高僧传》,中国书店2018年版,第104页。

[6] 《历代名画记》卷三载长安佛寺壁画:“两京千福寺东塔院涅槃、鬼神,杨惠之画。”徐松《增订唐两京城坊考》:“千福寺额,上官昭容书。东塔院额,高力士书。又有杨惠之、僧怀素书。”[唐]张彦远:《历代名画记》中华书局1996年,第201页。

[7] 董圣楠:《〈古画品录〉诸本及其源流》,《新美术》2022年第1期,第239—246页。

[8] 另有一说认为“谢赫《画品》为典型的人物品评,即以画艺品人,此乃时风使然。即以业内人物技艺而定其品第,而非品评具体作品;即从评艺入手(绝非具体作品,而是人物技艺的总体面貌),来将业内人物设定于相应的位置……故此,《画品》之‘画’一词,当解为‘画人’或‘画家’,‘画品’亦当为‘画人品评’,而非今人所谓‘画作之品’”。引自李伟铭等:《中国美术研究》。

[9] [清]王念孙:《广雅疏证》1,上海古籍出版社2018年版。

[10] 朱立元主编:《艺术美学辞典》,上海辞书出版2012年版。

[11] 钱锺书先生分析:“‘六法者何,一、气韵,生动是也;二、骨法,用笔是也;三、应物,象形是也;四、随类,赋彩是也;五、经营,位置是也;六、传移,模写是也。’当作如此句读标点。唐张彦远《历代名画记》卷一漫引‘谢赫云’:‘一曰气韵生动,二曰骨法用笔,三曰应物象形,四曰随类赋彩,五曰经营位置,六曰传移模写’,遂复流传不改。”参见钱锺书:《管锥编》第四册,中华书局1979年版,第1353页。

[12] 范景中:《谢赫的“骨法”论》,《新美术》1981年第3期,第52—54页。

[13] 京都中山文华堂:《中国画论的展开》,1960年,引自(日)河内利治著,承春先译:《汉字书法审美范畴考释》,上海社会科学院出版社2006年版。

[14] 马学仁:《〈画法论〉与婆罗门教思想》,西藏艺术研究2000年第4期,第50—55页。

[15] 陈绶祥:《遮蔽的文明》,北京时代华文书局2016年版。

[16] 李伟铭等:《中国美术研究——陈少丰教授从教五十年纪念论文集》,人民美术出版社1994年版。

[17] 周积寅:《中国画学精读与析要》,上海人民美术出版社2017年版,第387页。

[18] 秦刚:《雕塑诗学》,线装书局2019版,第100页。

[19] 《周礼·冬官·考工记》:“画绘之事,杂五色。东方谓之青,南方谓之赤,西方谓之白,北方谓之黑。天谓之玄,地谓之黄。青与白相次也,赤与黑相次也,玄与黄相次也。青与赤谓之文,赤与白谓之章,白与黑谓之黼,黑与青谓之黻,五彩备谓之绣。土以黄,其象方,天时变。”这种依类着色的古老色彩传统有别于宋之后院体画对写实强调而采用的依物着色。参见杨成寅:《中国历代绘画理论评注·先秦汉魏南北朝卷》,湖北美术出版社2009年版,第243页。

[20] 敦煌研究院:《敦煌石窟艺术全集8塑像卷》,同济大学出版社2016年版。

[21] 张龙虎、陈庆煌、杨天戈:《华夏文化词典》,华夏出版社1988年版。

[22] 泉州市文化广电新闻出版局:《泉州非物质文化遗产资源实录》第2册,九州出版社2017年版。孟庆刚、焦永峰、王华庆等:《青州民俗》下,青岛出版社2010年版。

[23] 同上。

[35] 明谢肇淛的观点:“即(画)以六法言,当以经营为第一,用笔次之,赋彩又次之,传模应不在画内,而气韵则画成后得之。一举笔即谋气韵,从何着手?以气韵为第一,乃赏鉴家言,非作家法也。”参见诸宗元:《中国书画浅说》,上海人民美术出版社2018年版,第61页。

[36] 李杰:《中国美术考古学的风格谱系研究——以中古时期平面图像为中心》,科学出版社2017年版,第115—130页。

[37] 中国传统绘画将绘画中的线型特征归纳出的“十八描”在石刻线中逐渐出现。

[38] [东汉]王符:《潜夫论·相列第二十七》。

[39] 顾平:《沚阜文存:顾平美术论集》,辽宁美术出版社2014年版,第11页。

[40] 陈传席:《中国绘画美学史》,人民美术出版社2012年版。

[41] 顾平:《沚阜文存:顾平美术论集》,第12页。

[42] (比利时)魏查理:《作为偈颂的绘画六法》,《新美术》2006年第1期,第50页。

[43] 蔡富军、刘宪标:《谢赫“六法”综论》,《四川戏剧》2017年第12期,第64—71页。

[44] 金维诺:《中国早期的绘画史籍》,《美术研究》1979年第1期,第8页。

[45] 1818年工布查布的《造像量度经解》T.XX11419,作于1742年,是在印度文献《画像规则》(Pratimalaksana)及其评注《开释画像规则》(Pratimalaksanavivarani)的基础上完成的,见图奇:G.Tucci, op.Cit.,p.292;J.W.De Jong, T'oung Pao, LX(1968),第180—181页。

[46] 许正龙:《雕塑学》,辽宁美术出版社2015年版,第123页。

[47] 汤用彤:《隋唐佛教史稿》,中华书局1982年版,第197页;张总:《中国三阶教史》,社会科学文献出版社2013年版,第633页。

[48] 类是范畴概念,《易·系》有“方以类聚”之句,又《同人卦》“象辞”云:“君子以类族辨物。”再者,“色”与“彩”不同,《说文》训:“彩为文章也。”何谓“文”“章”?《考工记》:“青与赤谓之文,赤与白谓之章。”而“色”,《考工记》是直训,即直接以青、赤、白、黑、玄、黄训“色”。所以旧训皆云,凡未用之者曰“色”,已用之者曰“彩”。

[49] 林保尧《敦煌艺术图典》中提及敦煌北魏第263、435、288窟等,都有白衣佛然而无一例外的都是位于方柱后方的西壁中央位置。佛的大衣色彩据说红色是表威猛除障之色,白色是表清净慈悲之色。但是,在鸠摩罗什译《观佛三昧经》卷四(观相品)里有“下方世界,有万金山,其间湧起如云的百亿宝窟,在众窟中,诸纯白佛……”因知白衣佛与禅观有关。参见林保尧:《敦煌艺术图典》,艺术家出版社1991年版。

[50] [汉]许慎撰,[宋]徐铉校定:《说文解字》卷七下,中华书局影印1963年版,第151页。

[51] [东晋]顾恺之《摹拓妙法》:“防内,若轻物宜利其笔,重以陈其迹,各以全其想。”俞剑华《中国画论选读》释云:“要防止笔画的近内,不但注意线条的宽窄粗细,而且要注意用笔的轻重缓急。若画轻的东西,用笔要轻,要快,要锋利;若画重的东西,用笔要慢,要重,要古拙(陈是陈旧古拙的意思)。画什么要像什么,无论轻的重的,粗的细的,都要恰如其分,使人一看就能想出是什么东西,且能充分表现质量感。这对于临摹、创作都极适用。”引自周积寅编:《中国画论大辞典》,东南大学出版社2011年版。

[52] (美)胡素馨著,唐莉芸译:《模式的形成——粉本在寺院壁画构图中的应用》,《敦煌研究》2001年第4期,第50—55页。

[53] 杨成寅:《中国历代绘画理论评注·先秦汉魏南北朝卷》,湖北美术出版社2009年版。

[54] 魏丽:《大漠天工:敦煌绘作制度》,东南大学出版社2019年版。

[55] 造像量度经中有将壁画尺度向造像尺度转化的尺度说明。详见《大正藏经》No.5804-5807。No.5804,《佛像如尼拘落陀树纵广相对称十拃量度经》,即《造像量度经》;No.5805,《佛说造像量度经解》,是对《造像量度经》的注疏。

[56] 画师做塑、塑匠作画在石窟造像中屡见不鲜,此外六法所列名家中不乏画塑同作者如戴逵父子。

(栏目编辑 刘慧)