【摘 要】在照相机和录影机发明之前,古人虽没留下真实照片和动态的影音资料,但遗留下的各类美术作品成为了解彼时生活状态的参考资料。在科技与文化方面,两汉在中国历史上是一个较为辉煌的时期。陶器、画像石、画像砖、壁画等美术作品无不诠释这个时代的审美意识,展示了缤纷多姿的社会生活。车、房及娱乐,已经成为现代生活中不可缺少的一部分,通过遗存的美术作品,能对汉代人们生活中车、房及娱乐状况窥见一斑。

【关键词】美术作品 汉代 百戏 娱乐 马车

继中国第一个统一封建王朝秦之后的两汉历经405年,处于中国封建社会巩固与上升时期,是彼时先进的文明帝国之一。陶器、画像石、画像砖、壁画等诸多美术作品多角度地反映了这个时代的审美意识和社会生活状态。

娱乐一直贯穿于人类社会生活,并非现代人的独有,即使在生活水平低下的原始时期也不缺失。青海大通县出土的原始时期的两个人物乐舞陶盆,其上先民们手拉手树下歌舞的图像充分说明了此点。

出土于济南西汉墓的“杂技乐舞组俑”,是一组由21个陶俑组成的陶盘俑(图1)。组俑中间有4个陶俑弯腰倒立表演杂技;旁边有2个女俑在婆娑起舞;乐队在最后一排,几个乐俑分别在吹竽、击磬、打鼓、敲钟,最前方是一个说唱俑。两边共有7个井然有序、聚精会神观看表演的观众(左边4个,右边3个)。

这组陶俑是反映汉代重要娱乐项目——乐舞百戏的代表作品。“百戏”是中国古代汉族的一种综合艺术表演形式,集器乐、歌舞、杂技、说唱为一体,《汉文帝篹要》载:“百戏起于秦汉曼衍之戏,技后乃有高絙、吞刀、履火、寻橦等也。”百戏在汉代也称“角抵戏”,包括各种杂技幻术、乐舞、装扮动物的“鱼龙蔓延”等,是综合娱乐节目。百戏直至宋元时期仍很兴盛,有辛弃疾的词为证:“凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。”《汉书·武帝纪》记载,元封三年春,皇家在京师举行百戏表演,“三百里内皆(来)观”。 [1] 可见当时的“百戏”有多火多受人们欢迎。

通过遗存下来的美术作品,如陶塑、画像石、画像砖、壁画等,可以对汉代百戏乐舞情况有所了解,并可以透过这些表象更深一层解析汉代人们的社会生活。画像石在汉代主要用于墓室、棺椁、墓阙、墓祠等,中国画像石的遗存地分布广泛,内容丰富多彩,现实生活是画像石主要表达的内容之一,例如百戏乐舞、宴饮、出行等。百戏包含的内容丰富,其中最为生动的当属化妆表演,《总会仙倡》《蔓延之戏》《东海黄公》等,都是带有戏剧性的化妆表演,表演中由艺人扮作神仙、灵兽等,并伴有云起雪飞及雷声等效果。东汉张衡《西京赋》:“总会仙倡,戏豹舞罴,白虎鼓瑟,苍龙吹篪。女娥坐而长歌,声清畅而委蛇,洪涯立而指麾,被毛羽之襳襹。度曲未终,云起雪飞,初若飘飘,后遂霏霏。复陆重阁,转石成雷,礔礰激而增响,磅磕象乎天威。”

图1 杂技乐舞组俑,济南无影山西汉墓出土,济南市博物馆藏

图2 《乐舞百戏图》,内蒙古和林格尔汉墓出土

“先倡”实为假形,如《西京赋》中豹、虎、龙等都是人化妆而成的假形表演,应为人戴假头套而扮演。云、雪等自然景象应是布置的道具场景,雷声则是配音而成。江苏铜山保存了气势宏大的“总会仙倡”的画像石图像。画像石中央有鱼龙之形,图像的左下位置有一人在拉动滚石,右边有仙车、建鼓,右上方有操蛇之人,整个画面动感极强。由于“角抵戏”深受当时人们的喜爱,表演者的技艺也因此变得越来越高超,甚至有些表演者能做出旷世奇绝的惊险动作。这些表演不是单纯的动作展示,而是如《西京赋》中描绘的那样,是配有一定音效的情景性表演,其中的“鱼龙”之形等则需要演员化妆来完成。《东海黄公》是百戏中另一个代表性节目,在山东临沂汉画像砖中有《东海黄公》的图像记录。图像中黄公戴面具,执刀而立,徒手抓住老虎的一条腿,使其不能逃脱。老虎则是向黄公作张口怒吼之状,颇为传神。《东海黄公》将杂技、乐舞等多种表演形式融合起来表现一定的故事情节,这幅图像能明显看到化妆表演的形象。

汉代,绢本与纸本绘画较为罕见,壁画是当时主要的绘画形式之一。汉代选拔官员所用方法是以地方推荐为主考试为辅,“举孝廉”是当时选拔官员的主要形式。这一举措在较大程度上导致了汉代的厚葬习俗,大量壁画出现在墓室中,多是当时厚葬习俗的体现。墓室壁画中保留了不少百戏乐舞形象。1971年,内蒙古和林格尔东汉墓出土了一幅《乐舞百戏图》(图2),画面中央有两个人分别在一个建鼓的两侧执桴击鼓。左边有乐队伴奏,有飞掷弹丸的表演者,还有飞剑、舞轮以及叠案倒立等其他杂技表演者。画面上部,有一对正在翩翩起舞的男女,他们的服饰艳丽,舞姿生动传神。画面左上方是观赏者,位于中间者应是主人,他和宾客们把酒言欢的同时也在欣赏着表演。河南偃师留存一幅新莽时期的表现宴饮乐舞场景的墓室壁画。画面中,有乐工伴奏,一男一女在对舞,女子仰身甩袖,跨步向前,男子举臂呼应,长者席地而坐观看表演。诸如此类题材的壁画、画像石及画像砖还有不少留存。

通过众多的图像资料可知,汉代无论官方大规模宴会还是家庭小规模待客,以歌舞为代表的百戏,在汉代是重要的一种娱乐项目,宴饮和观看乐舞是款待客人的一种方式,也成为一种社交形式。这与当今的“吃饭、喝酒、观看歌舞表演……”极为相似。

歌舞在汉代不仅是一种娱乐,也是一种社交方式。汉代社交方式之一就体现在当时“以舞相属”的“邀舞”中。四川彭县的汉画像石上有“以舞相属”的画面。画中,有两人在乐队的伴奏下跳舞,一人正以舞姿向另一人相邀,被邀之人似乎刚刚站起来正准备投入到欢快的舞蹈中。汉代舞蹈不仅可以观看,也可以自娱自乐甚至应用到社交中。汉代,上至宫廷里的皇帝贵戚,下至一般官吏乃至普通大户人家,都有在宴饮中礼节性互相邀舞的习俗(这有些类似现代社会的交谊舞),此舞名曰“邀舞”,正如四川彭县画像石上的图像所示。在史料中能看到不少关于宴饮自娱之舞的记载。例如,汉孝帝时期的丞相田蚡为人奢侈骄淫,《史记·魏其武安侯列传》中记载,大将军灌夫与丞相在魏其侯的家中宴饮,宴会中起身向田蚡邀舞,但遭到田蚡的拒绝。灌夫席间直言自己的不满,魏其侯赶上前去将他扶走。在汉代的官宦府第内举行宴会时,作为娱乐形式之一,起身跳舞是一件很平常的事情,而一个人跳完之后,可以“属”向下一个人,彼此互相邀舞,形成欢乐的气氛。大将军灌夫起舞属丞相田蚡,被拒绝后,认为这是失礼的行为,于是为此不满,这说明汉代的以舞相属带有一定的礼节性,无论官阶高低,在社交场合最好都要遵守,否则被视作不敬。“邀舞”实际是一种寓社交于娱乐中的舞蹈,尤其在中上流社会中,“邀舞”不仅是一种娱乐,也是一种礼仪与社交方式。

由以上种种可看出,汉代的百戏乐舞,不仅是娱乐项目,也是自娱项目,更是一种社交手段,与当今的歌舞有异曲同工之妙。

汉代的交通工具主要是陆路的车和水路的船。汉代遗存中不乏牛车的实物与图像。甘肃武威磨嘴子、青海西宁南滩和广州黄花岗汉墓都出土了汉代木牛车模型。通过出土的实物以及河南南阳、山东济宁等地的画像资料,可以大致了解汉代牛车的形制。秦代出土的实物多为马车,随后的汉代牛车曾作为很重要的交通工具,这当然不是历史的退步,而是由当时的社会实况所致。

牛车在汉代曾是很重要的交通工具。尤其是在战争之后的汉初,经济没有得到恢复和发展,战争使马匹的数量急剧减少,连刘邦出行马车所使用的马都很难找到同一种颜色。此时,牛车就成为高官贵族出行的主要交通工具,正如《汉书·食货志》所云“自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车”。而后伴随经济的复苏,牛车在中下层平民和商运中也得到广泛利用。徐州、南阳等地汉代画像砖、画像石都有牛车的图像。汉代留存的画像中,牛车的数量远远少于马车的数量,而且车的类型也比较少。经过七十年的修养生息,西汉国力逐步恢复,到汉武帝时期,国家开始迎来强盛时期,于是马车从此前重要的战斗装备,成为后来陆路出行的主要交通工具,尤其成为以贵族为主的代步工具。

从现存汉代的车马图像资料看,汉代日常出行的代步马车有轺车、 [2] 轩车、 [3] 栈车、 [4] 辎车、 [5] 衣车等。 [6] 此外,汉代还有用于作战的戎车、专用于打猎的猎车、专门用于劳作的役车、 [7] 用于仪仗的斧车、 [8] 用于鼓吹演奏的鼓吹车、戏车等。 [9]

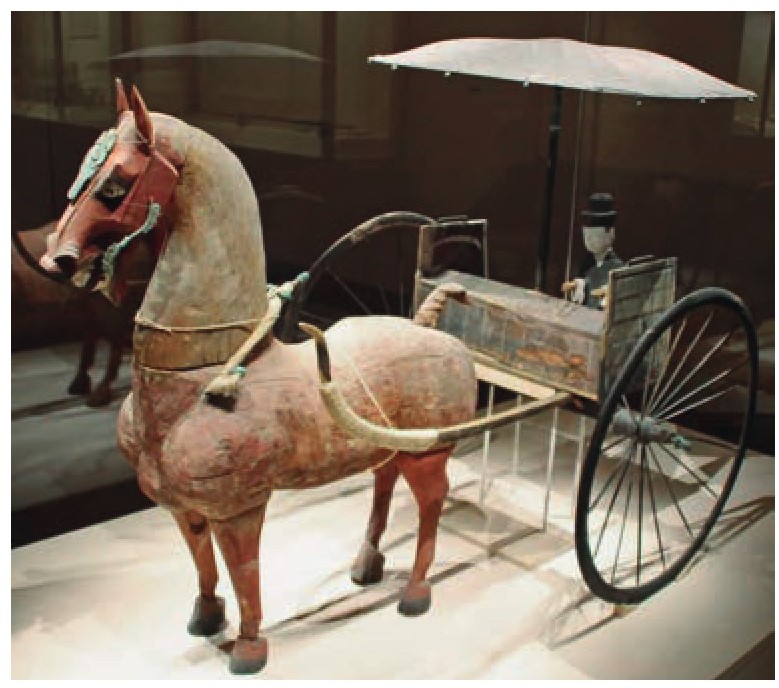

通过现存马车实物能对汉代马车的实际情形有所了解。例如,国家博物馆于2019年举办的“丝路孔道——甘肃文物菁华展”中,展出一件西汉时期的彩绘木质轺车(图3)。这件木质轺车由车舆、辕马、伞盖和驭奴几部分组成。官吏的座位在车的左边,驾车的驭奴在车的右边。此轺车造型古朴,车身施以红、黑、白三种颜色,刻画精细,是迄今国内发现的最大一套规格接近真实的车辆。

除了实物,还可以从汉代的画像砖、画像石、壁画的图像中看到马车的形象。西汉中期之后,厚葬习俗确立,象征着身份与地位的车马图像,是厚葬中必不可少的代表性图案。汉代画像石中保存了不少车马出行的图像,山东、安徽、四川等地均有遗存。安徽宿县褚兰镇胡元任墓前室四壁基石车马出行图像中,共有十四辆乘车,主车是驷马轩车,车前配有伍伯、 [10] 骑吏和三车作为前导,并有役卒跟随。车后有属僚、弩手护卫和放置盾棒的兵车、徒车等,彰显出车主人生前的荣耀地位。由此图可看出,封建贵族车马出行,并不是单单一个马车那么简单。地位越高,马车的规模越大,规格越高。考古报告称“此种车乘队伍符合四百石县令及与之相当的官吏的出行规格,但该图像中的龙首轩车,恐怕也不是一般官吏里可以乘坐的”, [11] 显然这种车队规模不是胡元任这种平民能够拥有的,与其身份不相匹配。墓主人意欲通过这一车队规模提高自己的身份地位。

图3 西汉彩绘木轺车,国家博物馆藏

图4 《车马出行图》局部,南汉墓画像石

四川留存有汉代画像砖、画像石的墓室,其中一些画像砖、画像石的图像就有车骑出行的画面,新津县崖墓石函便是一例。石函上有两辆各乘两人的有盖车骑,一人为乘坐的官员,一人为驾车的驭者,车前有伍伯开路,这是汉代蜀地官吏乘车出行的情景。

在山东沂南画像石墓中有一幅完整的车马出行图像(图4)。图像中有多类乘车,包括导车6辆、主车4辆、从车3辆、骈车1辆、辎车1辆、斧车1辆,在斧车及辎车上放有戈、矛。随从中有4名伍伯、12名骑吏,还有2名持节吹管人员等。这列出行的马车种类较多,车马行列中演奏乐器的人员提高了车马队伍的规格,也说明了出行主人的身份之高。

从车乘数量、种类、随行人员等能看出汉代乘车不仅仅是交通工具,也是身份地位的体现。汉景帝时期就已有车马出行制度,汉景帝刘启是西汉第六位皇帝(前157—前141在位),这说明汉初就制定了车马出行制度,之后历代皇帝逐步对此制度进行补充和完善,最后使这套车马出行制度变得完整而复杂。《汉书》中记载“贵者乘车,贱者徒行”,由此可见身份极低的人连乘坐马车的资格都没有。《后汉书》中详细记载上自天子,至太皇太后、皇太后、长公主、大贵人、公主、王妃、封君、皇太子、皇子、皇孙,下到公、列侯、中二千石、二千石、千石、六百石、三百石、二百石以下各阶层的用车规格与类型,对车的纹饰和马的装饰也做了具体的规定:

中二千石、二千石皆皁盖朱两轓。其千石、六百石,朱左轓。轓长六尺,下屈广八寸,上业广尺二寸,九文,十二初,后谦一寸,若月初生,示不敢自满也。

公卿以下至县三百石长导从,置门下五吏、贼曹、督盗贼功曹、皆带剑,三车导;主簿、主记,两车为从。县令以上,加导斧车。公乘安车,则前后并马立乘。长安、雒阳令及王国都县加前后兵车。亭长,设右騑,驾两。璅弩车前伍伯,公八人,中二千石、二千石、六百石皆四人,自四百石以下至二百石皆二人。黄绶,武官伍伯,文官辟车。下、侍阁、门阑、部署、街里走卒,皆有程品,多少随所典领。驿马三十里一置,卒皆赤帻绛韝云。 [12]

主人出行时的车马规格标志着其身份的高低。出行乘车使用的车马、步卒与骑吏的数量,都与车马主人官位的高低密切相关,也是其身份高低的象征,这在遗存的车马出行图中有明显体现。

成都羊子山1号墓出土的车马出行画像石,高45厘米、横长1130.3厘米,该画面中有长长的、人物众多的车骑队伍。两个伍伯在队伍最前面开道,六名骑吏分为两列紧随其后。后面浩浩荡荡的车行队伍中,只轺车就有九辆,每辆车上都各有一名驭者和乘坐者。各车之间都有人数不等的骑吏与伍伯跟随护卫。骑吏和伍伯手中大多持有武器或仪仗。三马华盖大车行驶在队伍的最后,此车有驭者两人,车尾有一骑马侍从跟随。从车马的宏大规模和马的数量来看,可知车上乘坐的应该是郡守以上的官员。

以图像为佐证,结合相关的史料记载,可了解汉代车马出行“尊卑上下,各有等级”实际状况。对于汉代人而言,有身份的人才能乘坐马车出行,车马成为权贵炫耀身份的手段之一。《汉书·严安传》载武帝时:“天下人民用财侈靡,车马衣裘宫室皆竞修饰。”《西京杂记》卷二亦载武帝时:“长安始盛饰鞍马,竞加雕饰,或一马之饰值百金。”可见马车装饰的豪华程度。当时贵族官员们使用的车马“雕镂纹饰”,极为奢华,马车等级之分或者说车马主人身份高低之分不仅体现在马车、步卒与骑吏的数量上,还体现在马车的装饰规格上。马车的装饰图案、构件的质地、车篷的用料、形状、颜色和大小等,都与车马主人的官位高低直接相关,是官位等级的象征,一辆车饰价值百金的奢华马车不是寻常百姓所能消费起的。况且,在汉代,使用车辆需要交税。汉武帝时期,就已经对车辆进行课税,这无形中等于间接限制使用车辆,但似乎效果不算大,或者说尤其对于有钱的贵族而言,这种税收并不影响他们使用马车。汉武帝时期,军用车辆和公用车辆不用交税,商务用车和民间用车则需要交税。一匹“马力”的商务用车,每两千钱需交税二百四十个大钱,一匹“马力”的民用车,每两千钱需要交税一百二十个大钱,按照这个比例计算,车辆越豪华就越贵,需要交的税金就越高。由此可知,平民百姓由于经济原因不会使用豪华马车,也就是说豪华马车的使用者必然是有钱的贵族居多。

汉武帝曾因为要得到汗血马而派兵围攻大宛国。车马曾作为汉代国力的象征而受到统治者的重视,“千乘万乘”即喻指国力与财富,车马数量的多少代表国力的强弱。车马从最早“代其劳”的实用功能,发展到追求美观、享乐、炫耀等精神需求层面上,在精神层面被赋予了不一样的价值,正如我们今天,汽车所标榜的也不仅仅是出行工具这么简单。

传统的中国百姓将房子作为安身立命的场所,有房子在,心灵深处才会有家的归属感。房子于中国人而言,是依靠、是保障、是家。遗存的汉代画像砖与画像石及陪葬所用的陶屋,能让我们对汉代房屋有直观地了解。

西汉末年,地方豪强大量兼并土地并蓄养奴婢。到了东汉,这种情况有过之无不及,尤其到了东汉中后期,豪强地主对土地的占有达到了空前的规模,乃至出现了“富过公侯”“富拟封君”这种公侯封地不及富户豪强的现象。豪强不断提高占有土地和奴婢的数量,那些破产的平民被迫自卖于豪强,沦为奴婢,没有破产的平民也无法摆脱豪强的控制,只能依附豪强,寻求庇护,形成所谓的“附户”。到了东汉末年,这些附户已完全从属于豪强,并听命于豪强的驱使,从而演变为“部曲”,与豪强形成了实际上的主仆关系。拥有大量良田和奴婢的豪强们生活极度奢侈,他们修建一座座规模宏大的田庄,大田庄内有豪华的宅楼,宅院周边池陂广布、树木成林。大田庄外,则是为田庄提供劳役和服务的附户、部曲,这种庄园经济成为东汉时代特有的经济现象。汉代建筑景象,不仅见于文献记载,还生动地保留在汉代的画像砖和墓室壁画中。成都出土了大量东汉画像砖,其中在成都博物馆就存有一块反应当时地主庄园生活的画像石。此画像石分为三层。上层为山间猎鹿,集中突出一人狩猎时的生动状态,狩猎人正精神集中地弯弓射鹿;中层为兵器林立,两侧各有一妇女操作织机,织机上方有马、猴、立柱、食槽及双辕车等;下层为完整的酿酒过程,可以看到从汲水、运粮、烧煮到装坛发酵的流程。周围则散养猪狗鸡鹅等家禽家畜。这块画像砖呈现了一般庄园中的基本生活状况。

成都出土的另一块画像砖上有东汉时期住宅的图像。此块画像砖上的住宅分为东、西两个部分,以西区为主。住宅大门位于院落南垣,进入院落大门经过前院再从内门可达后院。庭院中坐落的建筑拥有三个房间,室内有两人对坐。院落东区北边有庭院,院中有一座三层的楼阁,有一人拿着笤帚站在楼阁前,人的旁边有一条狗,东区南边有厨房、杂屋、水井等。这幅图像再现了当年地主庭院的景象,当属汉代较大的中型住宅。根据大量遗存美术作品可以得知,两汉中型住宅已经有多层楼阁建筑,院落虽没有园林,但也有了分区和专门的厨房与杂屋。汉代大型住宅多数都带有园林,从山东诸城、曲阜及河南郑州等地遗存的汉代画像砖、画像石中都能看到带有园林的大宅。关于大宅院的建造在文献中也有相应的记载,如《后汉书·梁统列传·梁冀传》中有关于东汉大将军梁冀修建宅第的详细描述:

冀乃大起第舍,而寿亦对街为宅,殚极土木,互相夸竞。堂寝皆有阴阳奥室,连房洞户。柱壁雕镂,加以铜漆;窗牖皆有绮疏青琐,图以云气仙灵。台阁周通,更相临望;飞梁石蹬,陵跨水道。金玉珠玑,异方珍怪,充积臧室。远致汗血名马。又广开园囿,采土筑山,十里九坂,以像二崤,深林绝涧,有若自然,奇禽驯兽,飞走其间。冀、寿共乘辇车,张羽盖,饰以金银,游观第内,多从倡伎,鸣钟吹管,酣讴竟路。或连继日夜,以骋娱恣。

……又多柘林苑……殆将千里。又起菟苑于河南城西,经亘数十里,发属县卒徒,缮修楼观,数年乃成…… [13]

大致意思是,梁冀和孙寿互相竞争夸耀集能工巧匠修建豪宅,园囿里有假山、树林、河流、珍禽、驯兽,园囿里面的建筑有的花费好几年时间才建成,豪宅极尽奢华,他们在豪宅里尽情享乐。

当时的贵族竞相修建豪宅园囿,宅邸豪华程度令人叹为观止。这类宅邸占地面积广,园囿内甚至有山川、河流。如此豪宅十分注意防御性,常建有高墙、角楼和阁道。

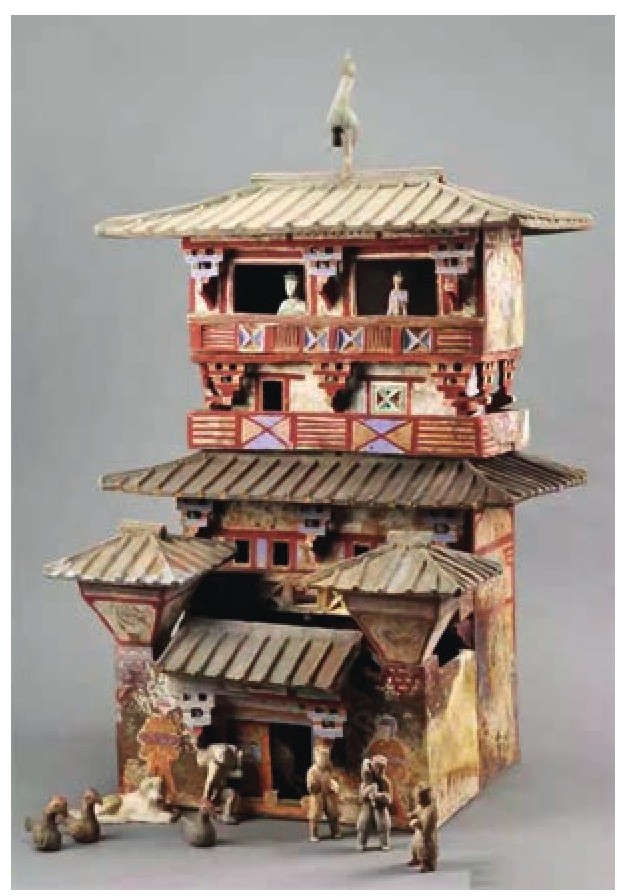

汉代住宅等级的高低从出土的陶屋建筑中清晰可见。某些较大的汉代(特别是东汉)墓葬中多陪葬有陶质建筑物,陕西、四川、河南、湖南、甘肃、广东、山东等地均有出土。从简单的井亭、畜圈、碓磨、仓廪到复杂的住宅、塔楼、坞壁等,形式多样。在平面形状、层数、结构、屋顶式样、柱梁、斗拱、勾栏、门窗、瓦件等细部处理方面,陶屋建筑都提供了比文献和图像更为直观的立体形象资料。三门峡市博物馆藏有一座西汉时期的陶质楼阁式建筑,造型别致,设计精巧,应该是贵族人家生活居住的房屋(图5)。楼阁共分为三层,阁顶立有一只仙鹤,飞檐斗拱式,每层皆以彩绘装饰,门前有人物和家禽。整个建筑既豪华又简洁,彰显出汉代贵族阶层生活状况的一部分。

图5 陶质楼阁式建筑,三门峡市博物馆藏

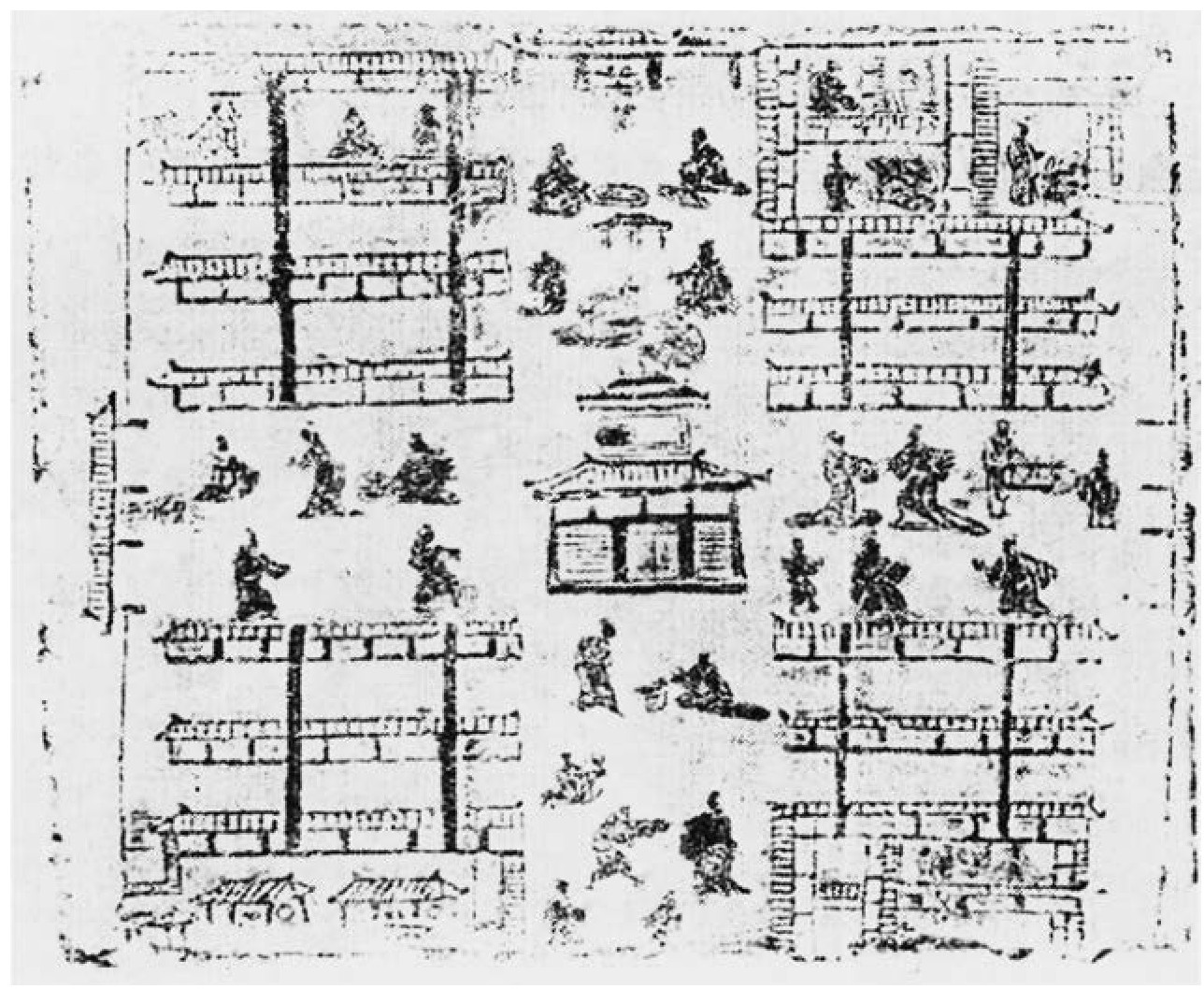

图6 “市里”画像砖,四川博物馆藏

东汉时期,人口密度增大,追随神话的思想盛行,伴随木构技术的进步,楼阁建筑得到迅速发展,当时的楼阁之间常建二层通廊。从出土的大大小小、高高低低的陶质建筑来看,房屋从一层到多层高低不等,显现出房屋建筑的等级差异,并由此透出阶级和身份的等级差别。平民百姓家房屋低小,富贵人家不仅亭台楼阁,甚至拥有带望楼、池塘园囿的郊区大庄园,上文提到的梁冀和孙寿的宅邸便是典型例子。伴随庄园经济的繁荣,营建楼阁园林、池塘苑囿成了地主豪强相互攀比与效仿的时代风尚。

在有关房屋建筑的图像中,最有趣的是反映城市商业面貌的画像砖图像。古代城市中的商业贸易,常集中于城中某一坊里内进行,故称“市里”。西汉长安始建时,在城内西北设置包纳六市的西市与包纳三市的东市。城市建筑的具体形象数见于四川出土的东汉画像砖上,其中一块表现了市里全貌(图6)。其平面为方形,四周有市墙,每墙中央开市门。市中央建有二层高的市楼,楼上悬有一鼓,通过击鼓以司市肆的启闭,楼下为市肆管理之处。通向四门的十字形道路将市内分为四区,各区均建有排列整齐的建筑,当为各行各业经营场所。城内角隅另有小建筑若干,可能为仓库、市吏住所及杂屋、厕所等。该图的城市布局形式,直至隋、唐仍在应用。

综观汉代人们的生活,可以用一块汉代画像石上的内容总结,这块画像石的图像并不复杂,却极有趣味,其画面分为三层:上层为歌舞娱乐、中层为房中饮酒猜拳,下层为车马出行。这与我们大部分现代人的理想生活不谋而合——有钱、有房、有车、有娱乐,生活富庶与安逸。

作者简介

纪学艳(1971—),女,中央美术学院博士,北京联合大学艺术学院副教授。研究方向:中国美术史。

[1] [汉]班固:《汉书》卷六《武帝纪》,《四库全书》光盘版,武汉大学出版社2004年版。

[2] 由一匹马拉的双辕车,是古代专供上层贵族乘坐的一种轻便马车,一般可乘坐两人,车厢四面空敞,有根杆子支撑伞盖。轺,是遥远的意思,因为坐车时可四方远望,故称轺车。

[3] 轩车结构基本与轺车类似,只是车厢两侧较高。人坐在车中,因两侧遮挡无法看见左右的事物,只能看见前后的景物。

[4] 由一匹马拉的卷篷的篷车,是一种简单的民间用车。

[5] 辎车多为妇女乘坐。最大特点是车厢与车盖连接,车厢两侧开窗,后方开门,车厢内可坐卧休息。车厢分为前、后两部分,一路上,驾车的人坐前面,乘车的人坐后面。

[6] 衣车是一种四面都被屏蔽起来的车子。

[7] 车子的正中间立有大斧,这种车子一般是皇帝等贵族的私人仪仗车队。

[8] 在车中设鼓乐吹奏的一种车。这种车子一般分为两个车厢,上层有人击鼓,下层则有多人奏乐,车子由两匹马牵引,车子车型较为精美。

[9] 表演百戏之用的车子,车子里会有鼓和六高,百戏的演员则在车子内进行表演。

[10] 役卒,这里为舆卫前导。

[11] 王步毅:《安徽宿县褚兰县汉画像石墓》,《考古学报》1993年4期。

[12] [南朝]范晔:《后汉书》卷三十九《舆服志》,《四库全书》光盘版,武汉大学出版社2004年版。

[13] 同上,卷三十四《梁统列传》。

(栏目编辑 朱浒)