日本陆军大规模细菌战部队的所有构想、研发、实验、实战的中心人物即为军医石井四郎。

1925年,人们鉴于第一次世界大战中毒气战的悲惨景象,制定了禁止毒气和细菌武器的《日内瓦议定书》。正因为如此,日本军部利用了人们的天真心理,在恶魔般的疯狂心理支配下,设立了毒气武器和防疫给水部队的假面具的细菌部队。

1928年,石井四郎赴欧考察,考察结束近两年后回国时,其身份不过是一等军医(相当于大尉),他上书陆军上层,提出了细菌武器有效性的建议。石井的上书得到了陆军军务局局长永田铁山少将和小泉亲彦医务局局长等人在背后的支持。他们在绝密的情况下,给予了庞大的预算和权限 (注1) 。为此,1932年,日本陆军在新宿的陆军军医学校内成立了防疫研究室,同时在当时的伪满洲国哈尔滨东南部的五常县背荫河附近设立了731部队的前身——东乡部队。事实上,关东军所任意操纵的伪满洲国傀儡政权,可以随时获得人体实验用的材料,这对连医学伦理都忘却的日本军医来说的确是一个好地方。

出生于现在的日本成田机场附近一个叫加茂村的大地主家的石井四郎,是家中的第四个孩子,他继承了母亲家的上田藩御医女儿血统,以当军医作为安身立命的本钱。石井地位显赫后,还将家中的两个哥哥作为随军家属安排到了中国东北,负责细菌战中秘密部队的绝密部分事项。石井的长兄据说死于日俄战争,二哥则被石井安排到了哈尔滨平房中,负责管理被囚禁的所谓犯人,成了特别班的负责人,石井二哥的名字为石井刚男。石井的三哥为石井三男,被安排在了731部队的资材部动物舍。另外,在731部队中,凭借地缘和血缘的纽带,来自石井老家千叶县的队员也非常多。

其间,石井为确保战场饮用水,利用硅藻土烧制的陶器,经过逐渐改良成了具有划时代意义的石井式滤水器。据此,石井式滤水器使军医部的防疫给水任务得到升格,也为不使己方做出牺牲的开发疫苗等细菌战,提供了现实条件。细菌战如果没有防御策略的话,对于己方也同样会造成损失,或在某种意义上毒气分不清敌我,由此也需要解毒的疫苗。新的病原体虽然有可能作为细菌武器,但如果不开发疫苗就难以实用。进而石井又成功开发了细菌战的武器——疫苗生产中不可缺少的细菌量产石井式培养罐。围绕石井式滤水器生产投标,陆军间的军需御用企业进行了大额商业贿赂活动。据说,石井也受贿多次,参加了与其军医身份不相符的豪华游。

1945年3月东京大空袭后,石井全家迁到了哈尔滨。图为石井一家在哈尔滨吉林街石井家的院子里合影。前排左三为石井四郎

由此,石井作为科学工作者和医学者,不仅是极端的军国主义分子,也是一个具有商人头脑的人。在日本战败投降前,石井成了陆军中将,作为军医这一军阶可能是前所未有的高位了。

在这样一个触及国际法的生物武器的秘密中,最为丑恶的部分就是进行活体实验和活体解剖。在为人所不齿的行为下尝到甜头的医学者们,意气高涨地进行着研究,留下为数众多的生物武器(细菌以及以此为媒介的昆虫和跳蚤)。战争中细菌学会所发表的论文中,负责细菌战的部队人员发表的论文占多数。因日本国内无法进行这样的实验,所以其实验用的材料、老鼠等几乎全部送到了细菌战部队所在地的中国或新加坡。人体试验材料被称为“马鲁他”,按照一根、两根来计数。这些“马鲁他”大多来自从事抗日运动的战士、国军、八路军的战俘、苏联红军士兵、朝鲜人。也有人证言“马鲁他”还有女性。

但是,日军是否使用了英美等盟军战俘进行人体试验,如果有,又会有多少人,在731部队的秘密暴露于天下后,许多学者和媒体人都在研究这一问题。当然都没有确凿的证据。但如果我们联想到为对苏作战而设立了在东北的731部队的话,就会明白,基于同样道理,在太平洋战争爆发后几乎同时设立的在新加坡的南方军防疫给水部队的目标就是英美。日军以东南亚为舞台,同美、英、荷等欧美列强战争,没有不将令人憎恨的“鬼畜”——美英战俘进行人体试验的道理。

如此重大的战争犯罪即使被免除罪行的话,那么对于得到了细菌战的技术和数据的美国来说,对于那些从日军地狱般的战俘营生还的幸存者,或是人体试验的牺牲者的家属,也是一个永远都不能说的秘密。而对于被免除战争犯罪的日本也是一样,在交涉过程中也是一个不能公开的秘密。

1985年8月,英国ITV电视台在英国播放了《731部队——天皇是否知道?》的电视节目。同年12月,美国ABC电视台购买了该电视节目,在美国播放。以此为契机,美国国会众议院复员军人问题委员会的补偿、年金保险委员会,在1986年9月召开听证会,研究对原奉天战俘营中被当作细菌武器实验材料的战俘们的补偿措施问题。在该会上,美国国防部陆军档案局局长约翰·哈切(John Hatcher)出席听证会并证实,战后以不追究石井四郎为首的细菌战的战犯责任为条件,美国获得了日本在战争期间进行细菌武器研究及细菌战的有关资料。在日方向美国提供的资料中,有一部分日语资料难以解读,因此在20世纪50年代末或60年代初,返给了日本政府。听到该消息后,朝日新闻社立即着手调查,通过调查,查明了这批返回的资料最初放在外务省复员局。防卫厅成立后转移到该厅,战史资料室成立时又转移至该资料室。现在这批资料是否仍然存在就不得而知了。

1997年12月17日,日本新社会党、和平联合议员栗原君子在参议院决算会议上质问这批资料的行踪。对此防卫厅防卫局局长佐藤谦答辩称:“1957年,在一次国会会议上也有过质问,但没有发现这些资料。哈切的证言中并没有确认返还的是有关731部队的资料。”

战后,美国对日军细菌战的调查资料,包括《桑德斯报告》(1945年)《汤普森报告》(1946年)《费尔报告》《希尔报告》(1947年),这些都可以在美国国家档案馆查到,另外还有大量的出版物、论文、电视纪录片等。

我也是以ITV电视台制作这个节目为开端,展开日军细菌战的研究的,迄今为止,分别在英国、美国、德国、日本等制作了5部电视纪录片,还有两部新闻报道节目,每部片子都致力于挖掘新证言、新证言者、证据文书、档案资料等。1998年6月,我在华盛顿郊外的国家档案馆,经过3天的查找,找到了由军事档案专家约翰·特拉(John Taylor)提供的哈切证言方面的相关档案。这些档案包括:1948年,被美国中央情报局(CIA)没收的数量庞大的被移送到国家档案馆的日本方面的资料,其中含有1850年至1945年有关日本军事的资料等,这些装资料的盒子,排起来有305米(每个盒子12.7厘米),根据记录,这些资料于1957年至1958年都返还给了日本。

当年,对没收的纳粹德国的档案类资料,美国都制成了微缩胶卷,然后将原件返还给德国。而对没收的日本文书类资料,美国海军除制作了200卷日本海军文书胶片,另选择日本国会图书馆中日本部分的一些资料制成胶卷外,其余大多数文书原封不动地返还给了日本。1995年,我曾从到华盛顿出差的防卫厅工作人员口中听说,防卫厅在编写长达100卷的战史期间的一切资料均不公开,即便其后能公开的资料也不过10%左右。有关哈切证言的资料发表在2000年5月号的 Penthouse 杂志上,题目是 Human Lab Rats:Japan's Bio-War Secrets (《以人为实验品——日本细菌战的秘密》)。该文写道:

1948年,美国将没收的庞大的日本军事记录文书移交美国国家档案馆,有学者偶尔进行一些查阅。1957年,美国政府准备把这些文书返还日本时,又担心丢失有价值的资料,遂由福特财团提供资金,组织哈佛大学的拉依夏娃(Edwin Reischauer)、佐治亚大学的扬恩古(John Yourg)、国会图书馆的比尔等学者,尽可能迅速地制成微缩胶卷加以收藏。至1958年2月,只制作了全部资料的5%,其后将这些收集的资料用船运回返还给了日本。负责此次速成制作微缩胶卷任务的扬恩古说:“如果失去记录日本军国主义历史的机会,将使我们永久地后悔。” (注2)

奉天是当今的沈阳,中国东北辽宁省内最大的城市。二战时,在英语里称之为Mukden。从1931年9月18日夜里沈阳郊外柳条湖附近发生的“南满洲铁路爆破事件”起,日本15年的侵华战争开始了。关东军单方面地将此次爆破事件断定为中国东北军行使的破坏活动,并发动军事行动,一举占领了以奉天为首的东北三大都市。此次事件在日语中被称为“满洲事变”。如今,在事件爆发地的柳条湖,成立了沈阳“九·一八”历史博物馆,展示着抗日战争的苦难历史。1942年,最初设置的奉天盟军战俘营的所在,正是现今沈阳“九·一八”历史博物馆附近,曾是国民党东北军北大营兵舍的地点。战俘营在此后重新转移到了奉天市内(即今在其旧址上设立的“沈阳二战盟军战俘营史实陈列馆”,译者注),直到战争结束的3年半的时间里,它收容着来自美、英、荷、澳、法等国的近2000名战俘。

首先需要介绍一下战俘(POW,Prisoner of War)的定义。据对战俘问题有所研究的茶园义男先生说,在战场被捕的人被称作“捕虏”,经过一定手续在对方国家保护之下被拘留的人被称作“俘虏”,在英语中称之为POW(Prisoner of War)。

在太平洋战争的初始阶段,日本取得了超过预期的大胜利,在东南亚以及西太平洋的占领区域内捕获了约35万人的盟军将士,使之成为俘虏。日本政府为管理这些俘虏,于1941年末,在陆军省内设置了“战俘情报局”。各地俘虏收容所在当时也被称作战俘营。

奉天盟军战俘营容纳的是怎样的战俘呢?最初到达的是在新加坡被俘的英、澳混成部队共100人,以及由菲律宾运输来的美军战俘1400余人。

1942年4月9日,在菲律宾巴丹半岛投降的美菲联军,被迫开始了“巴丹死亡行军”

珍珠港被袭击4个小时之后,被日军空袭的驻菲美军被迫在巴丹半岛和克雷吉多要塞作战。1942年3月,在麦克阿瑟司令官留下“I shall return(我会回来的)”这句话,与家人一同逃亡到澳大利亚后,4月9日,巴丹半岛美菲联军共88000人投降了。12000名美军将士、60000名菲律宾军人以及接近20000的菲律宾市民被迫经历了臭名昭著的“巴丹死亡行军”。他们被迫在没有足够饮水、食粮供给的条件下从半岛边缘步行前进了五六日。

那些在饥饿与干渴的条件下几近掉队的人,尽管他们投降时舍弃了武器成为POW(战俘),处在手无寸铁的状态下,仍毫无酌情余地被斩首或被步枪、刺刀杀害。将衰弱死去的人计算在内,行进中死去的人在美军中达到1522人,在菲律宾军人中达到19000人,这就是“死亡行军”称呼的由来。一个月后克雷吉多要塞陷落。数月后的10月,美军俘虏中有约1500人被选中,在马尼拉乘上了被称作“地狱船”(Hell Ship)的运输船之中的一艘,“鸟取丸”,被运送到了朝鲜半岛的釜山。在途中停靠高雄,有约500人被送往日本。经由高雄在朝鲜半岛的釜山入港,并且从陆路,经由列车于11月11日抵达奉天。

1995年,在波士顿召开的ADBC(American Defenders of Bataan & Corregidor,巴丹、克雷吉多美军防卫战友会)上受访的格雷格·罗德里格兹(Greg Rodoriqueg Sr.)针对这次“地狱船”的旅行进行了如下证言:

我当时18岁,从属于美陆军第59沿岸炮兵队。进入战俘营以后在3个月的时间内有大量的战友死亡。一天早晨我们被迫列队行进到港口,乘上了在港等待的鸟取丸。日本人交给我们每一个人一小块面包,称这是我们3天的口粮(出海日期是1942年10月7日)。途中还遭遇了鱼雷,险些被命中。经过了30天以上的时间,我们到达了高雄。在那里放下了航海中死去的同伴,并补充了水。之后给我们的食物是咸的,像饼干一样的东西。最初的一袋有肥皂一样的气味,所以我只吃了2~3块。一个吃掉了一整袋的同伴立即染上了赤痢。此后到朝鲜釜山为止,因为有苦于腹泻的人们,航行变得十分悲惨。据此鸟取丸被称为赤痢丸。在釜山,有一群穿白衣的人等着我们,他们对我们进行了将玻璃棒插入肛门的涂片测试(smear test)等事项。

至战争结束为止,奉天盟军战俘营的死亡人数达到了252人,大半死于最初的冬天(1942年11月至1943年1月为止)。

盟军战俘营设在东北的理由其实有很多。按照曾经是奉天战俘营卫生兵的行方武治从其长官处得到的说明,似乎存在几种说法。我本人则认为理由应该是下述二、三兼有之。

1942年11月,盟军战俘抵达当时的奉天(桑岛影集) (注3)

最初的战俘营为北大营(桑岛影集)

其一,杀鸡儆猴,为向奉天人显示违抗日本人命令的后果。以下两个事件能够证明这个观点。

1943年6月,发生了3名美国战俘以950公里开外的苏联国境为目标逃跑的事件。持续行走11天并在与战俘营相距180公里的蒙古村庄杀害警官并伤害了村民后被逮捕,最终被送还到奉天。将证词的片段连接起来,那么3个人在回到奉天后被迫对战俘营的同伴们进行“逃跑绝对不会成功,因此决不能逃跑”的演说,并整整3天被绑在战俘营门口的柱子上。后在奉天城内游街示众,并以向市民展示的形式被枪杀了。他们倒在了处决前被迫亲手挖掘的坑穴里。

1944年12月7日,奉天遭到了一队B-29的空袭。奉天有制造飞机的军需工厂以及煤矿,是军事要地。此外,南满铁路也成了袭击目标。

当天,中弹坠机的B-29以头触地坠下,撞击地面。搭载人员中,10人当场死亡,只有1人还活着。日本人将发动机从那架飞机里取出,展示在奉天的公园里,并用锁链将那唯一一个还有呼吸的飞行员绑在发动机上,示众至死(鲍勃·布朗Bob Brown证词)。

第二个理由就是劳动力问题。奉天有制造战斗机的工厂。管理方面希望有技术的战俘到那里工作,但是所有人都严词拒绝。《日内瓦公约》禁止将战俘就位与直接助力于敌国的劳动岗位,最终,奉天战俘营的战俘大半被派往“满洲工作机械株式会社(MKK)”从事零部件制造的工作,但战俘们以巧妙借口进行的破坏活动接连不断。

趁着监管不备,战俘们将已经做好的部件折弯、破坏,或是将工厂机械的零件埋到补修工厂时没干的水泥里使其随之固定住。大家都是独立作案,并没有什么组织性,并充分理解这些小“恶作剧”伴随着生命危险。但这些行动既可以说是作为军人的不屈斗志的表现,又可以说是成为了鼓舞自己保持生的意志的理由。1944年5月,以被发现进行了破坏活动的人为首的150名美国战俘被送往了环境恶劣的日本岐阜县神冈市的锌矿山。

第三个理由就是细菌武器的人体试验。我们针对这种假说,收集了以下几个证据。奉天有着两所被认为与细菌战武器开发研究深深相关的,处在日本军医支配下的医院。太平洋战争爆发后,日本使得欧美的白人们成为了敌人,因而有必要在白人种身上尝试作为秘密武器备受重视的细菌武器。此外,有必要了解白色人种独有的免疫力的存在与否,如果有的话,还需要把握其真实状况。

(1)“满洲医科大学” (注4) ——曾有两年半的时间担任731部队部队长的北野政次军医少将在那里担任细菌学教授。

据调查,当时在“满洲医科大学”(现今被称作中国医科大学)里进行了基于中国人的活体解剖和人体实验所得数据的医学研究。那里保存着大量令人不寒而栗的病理解剖通知书。在解剖学教室铃木教授指导之下进行了大量的脑部研究,残存数量众多的大脑切片标本。竹中义一医生发表于1943年(昭和十八年)《解剖学杂志》的论文《中国北方人大脑皮质——侧头叶的细胞构成学研究》中写道:“材料使用了壮年的、没有精神病学病例的健康的中国北方人大脑,在死后仅几小时之内即进行了采取。” (注5)

(2)奉天陆军医院

有关证词之一就是:“1943年年初,我在奉天陆军医院住院时,731部队的赤痢研究员湊来看望我。他说是为了研究与美军战俘的免疫力相关的问题来到奉天的。湊是为了进行针对各种传染病的盎格鲁-撒克逊人种的免疫力研究,从731部队被派遣到盟军战俘营出差的。”(在审判了细菌战战犯的哈巴罗夫斯克审判——又称伯力审判上,731部队细菌制造班班长柄泽十三夫军医中佐的证词) (注6)

有关证词二就是:“在赤痢班进行了赤痢是否能够作为细菌武器被使用的调查。湊军医经常带着细菌菌种前往奉天战俘营。731部队让供试验的‘马鲁他’饮用经过细菌污染的饮品,然后进行解剖以确认发病症状。”(笔者对于731部队赤痢研究,湊军医班所属田常次队员的电话采访)

能够从以上内容推断出的是,当时的军人和医学者抱有这样的想法:只要是抗日军队的间谍或者是捕虏,就可以作为供试验的“马鲁他”,用在人体实验或者活体解剖上。九州大学对于B-29飞行员进行的活体解剖就业已发生。东北各地的陆军医院以及被称为同仁会的医师和医疗机关的网络针对利用医学的力量推进东北殖民地化进程发挥了作用。在这片关东军支配着一切的中国东北大地上,被敌视作“鬼畜英美”的,活着成为战俘而不是以死报国的盟军俘虏被认为不值得获得特殊的优待。

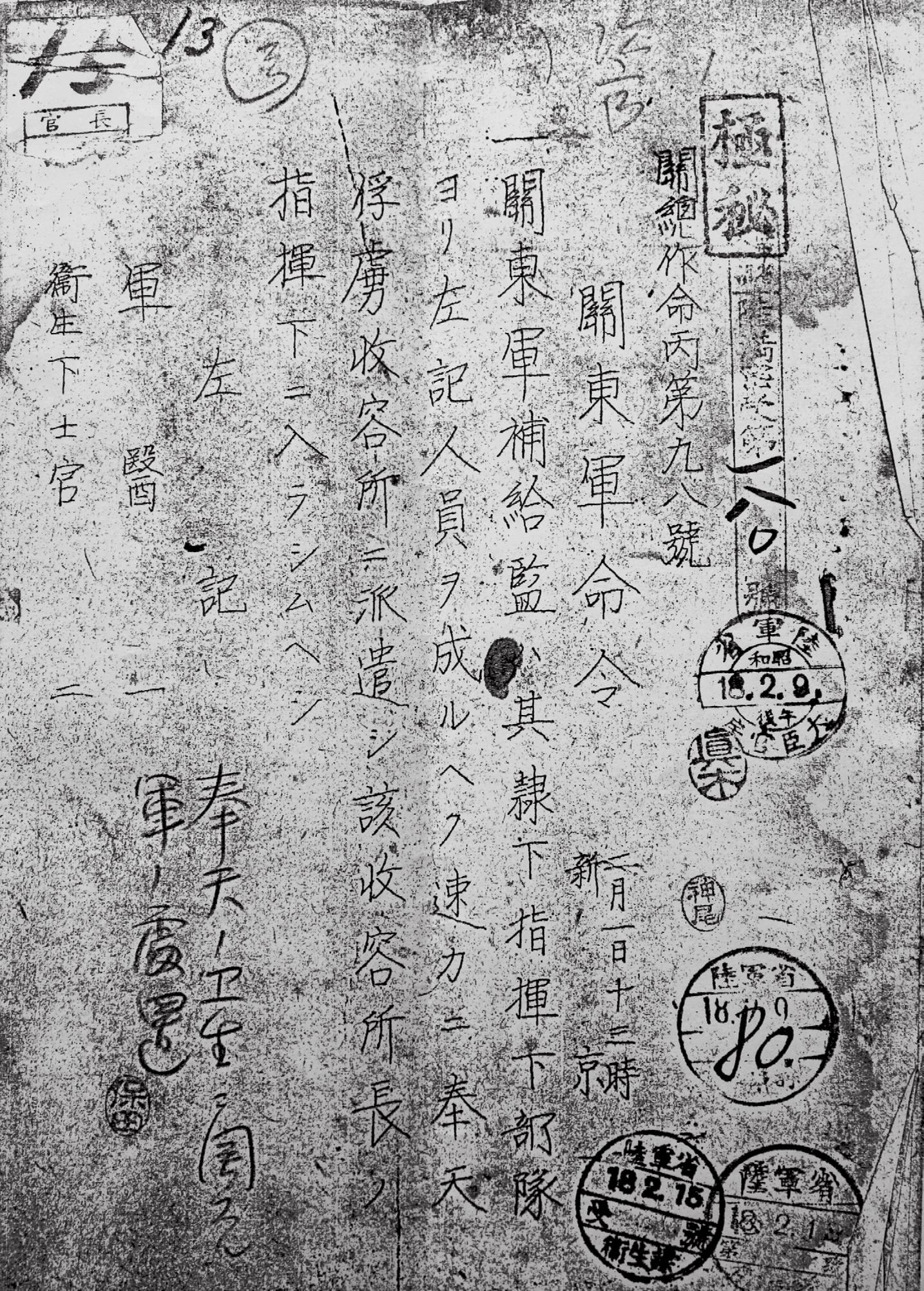

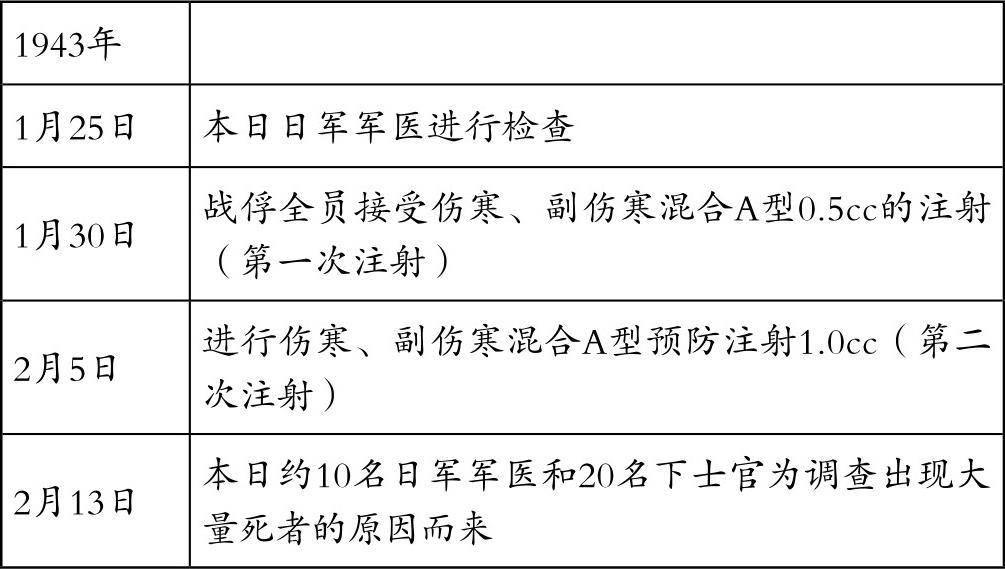

日本关东军派遣731部队人员赴奉天盟军战俘营的命令书(1-3)

日本关东军派遣731部队人员赴奉天盟军战俘营的命令书(4)

1995年,日本电视台NTV战后50周年特别节目组赴美国采访,准备制作《活着的731细菌部队》,采访当年盟军的战俘老兵。日本的媒体一直在追究日军在东北的奉天盟军战俘营里,用盟军战俘进行细菌实验的罪行情况。自英国ITV电视台的节目制作后,还有TBS电视台吉永春子曾到美国采访,但这已经过去10年了。他们的证言由我在《季刊·战争责任研究》1996年第12号上发表,拙稿题目是《没有审判的石井部队——被当作“马鲁他”的盟军战俘》。

日本偷袭珍珠港以后,开始同英美交战。随着战况的恶化,日本大本营一直在摸索起死回生的作战方法。而对英美实施细菌战的资料,最早是从1993年防卫厅防卫研究所图书馆公开的井本熊男大佐的业务日记里解析出来的。战后,像“井本日记”这样的能够证实日军为开发细菌武器,使用盟军战俘进行人体实验的资料发现极少。其中一个原因就是日本在战败前进行了彻底的毁灭证据;另一个原因就是战后日美间的秘密交易。通过这样的双重掩盖将细菌战的罪恶掩盖下来。

战后,在许多历史资料中出现的东京审判、天皇免罪背后的黑幕,使我越来越注意到历史的真实和“传媒”之间的差异,纠正错误的信息是当代媒体人的使命。作为媒体人,专司认识人类社会及传播信息的职业,绝不应当忘记我们的责任。

利用奉天盟军战俘营的战俘进行细菌战和人体实验的重大根据,是东京审判期间英国检察团提出的证据文书3113号和3114号,内容为日本关东军总司令官梅津美治郎下达给军医部长

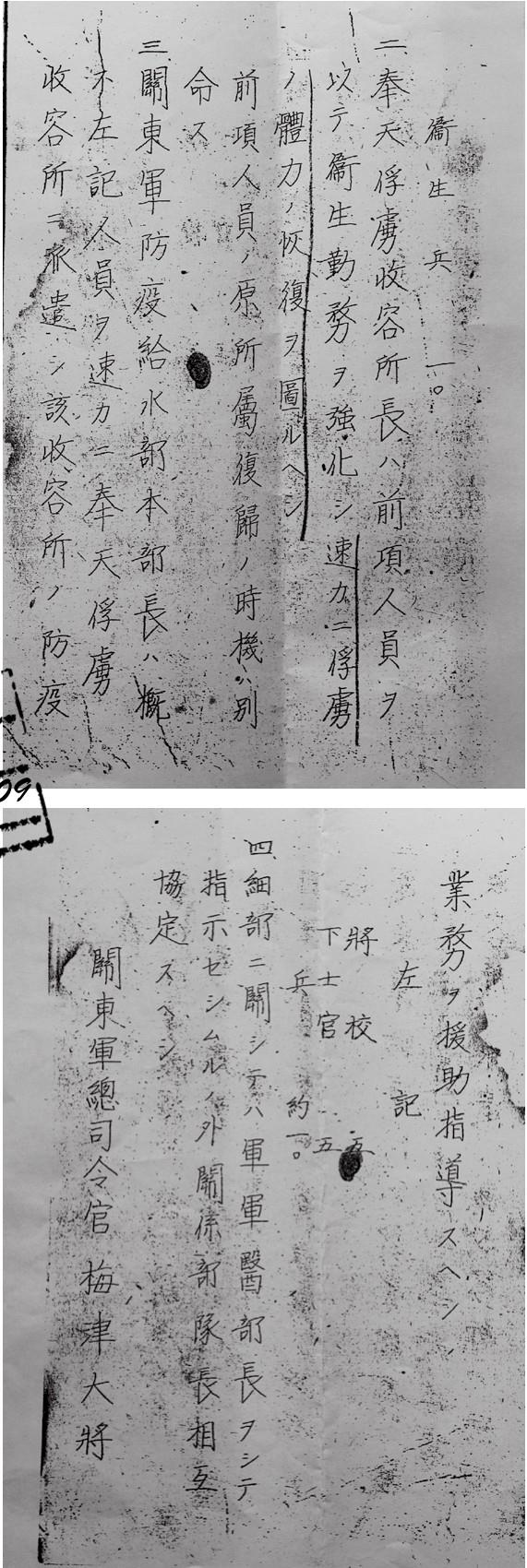

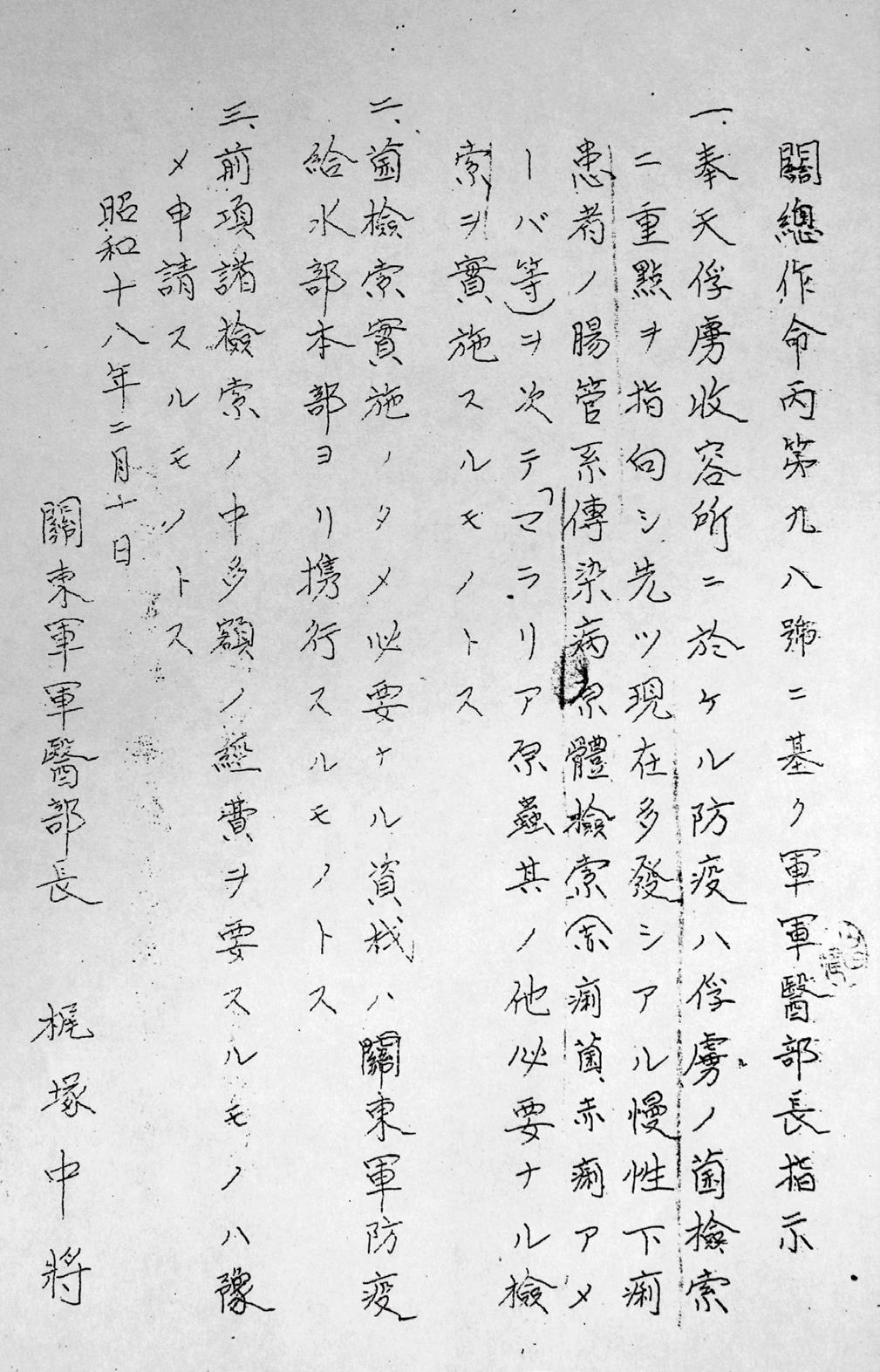

隆二中将的命令书(关东军总司令部作战命令丙九八号),时间是1943年2月1日。根据这一命令,梶塚军医部长向关东军防疫给水部本部(731部队)下达了指示书,由731部队派遣30名人员携带器材到奉天盟军战俘营,进行慢性痢疾患者的“菌检索”。

隆二中将的命令书(关东军总司令部作战命令丙九八号),时间是1943年2月1日。根据这一命令,梶塚军医部长向关东军防疫给水部本部(731部队)下达了指示书,由731部队派遣30名人员携带器材到奉天盟军战俘营,进行慢性痢疾患者的“菌检索”。

《季刊·战争责任研究》第13号(1996)发表了庆应义塾大学教授松村高夫的文章,题目是《731部队与奉天战俘营》。该论文记载了此前我没有发现但似乎经过处理的日文原文。1983年,松村先生的一位学生在神田旧书店发现了一批有关军事医学的文献资料,庆应义塾大学图书馆购买了这批文献资料。在这些文献中,还同时发现了军医少佐池田苗夫关于破伤风菌人体实验的论文 (注7) ,及731部队在安达实验场将“马鲁他”捆绑在木桩上进行毒瓦斯武器实验的报告书 (注8) 。经进一步查明,这些资料是战争时期的军医少佐、毒气专家,战后先后在第一复员局、厚生省工作,后任自卫队卫生学校校长的井上义弘的遗物。松村先生认为,这些资料就是哈切证言中提到的返还日本的资料中的一部分。返还文书在防卫厅分散保管,可能有一部分放在自卫队卫生学校等机构。井上利用职务特权把资料借出来,他死去后(1969年)这些资料流到了民间。还有一种可能,那就是井上作为日本政府和GHQ联络窗口的第一复员局工作人员,完全了解毒气战和细菌部队的秘密,他们会因反人道罪而被处极刑,所以为了给战犯免罪,掩盖日军反人道罪行,他从返还文书中挑出有关人体实验和细菌战的文书,放在自家保管。至于这种举动是出于国家的意志还是井上个人的行为,就不得而知了。

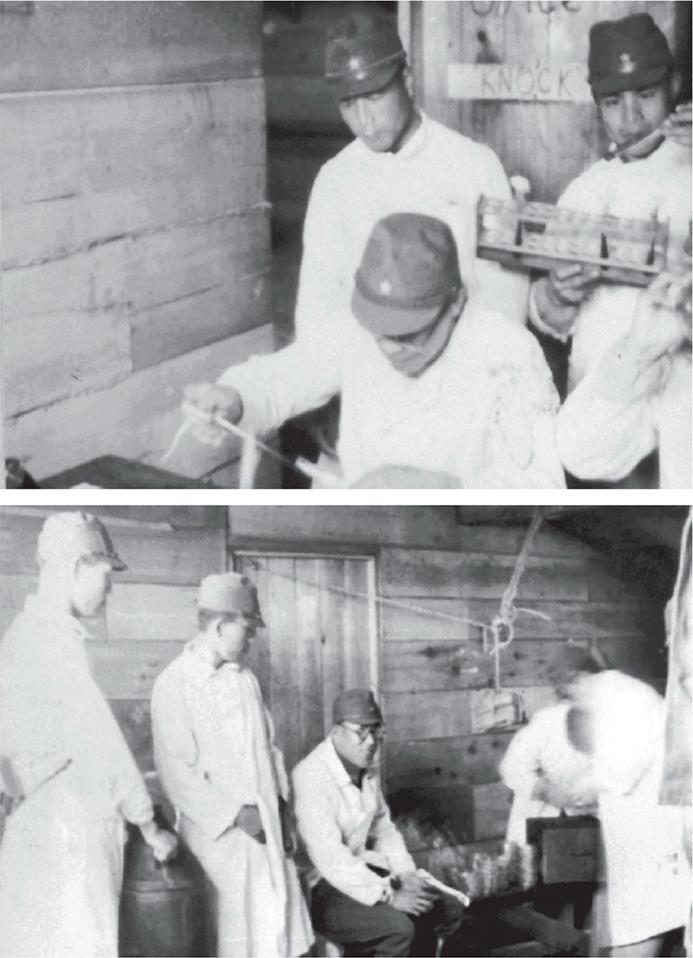

731部队派来的“白衣一团”到奉天盟军战俘营进行“菌检索”(桑岛影集)

战后,一些旧日军军官摇身一变成为自卫队干部,在采访其对自卫队的印象时,他们的共同点是总要强调自卫队同狂热的国粹主义、不惜牺牲国民的军国主义不同,强调自卫队是如何现代性或现实化。在日本战败后的混乱中没有自杀,也没有被当作战犯,或者没有在拘留所死去而活下来的旧军官们,以石井四郎、服部卓四郎(陆军作战参谋)为代表,昨天还在喊“鬼畜英美”,却一瞬间成为亲美派,当上了现代的、现实的自卫队干部。如井上这样的军官,直接参与掩盖日军的罪恶则不足为奇了。

关东军军医部长

中将接受1943年2月1日关东军总司令部下达作战的命令后,随即向奉天盟军战俘营派出了约30人组成的一队人马

(注9)

。

中将接受1943年2月1日关东军总司令部下达作战的命令后,随即向奉天盟军战俘营派出了约30人组成的一队人马

(注9)

。

为东京审判,英国检察团从复员局提出并翻译的证据文献3114号,是由与奉天盟军战俘营相关的两封报告书组成,它们是与关东军命令书同时被发现的。其中奉天盟军战俘营每月例行报告书第2号抄录,完成于1943年2月21日,并附有标题《临时防疫队的活动报告书》( Report of work situation of the temporal prevention epidemics squad )。这份报告书对根据关东军总司令官作战命令丙九八号编成的关东军防疫给水部的临时防疫队的活动进行了报告。为方便叙述,笔者摘要如下。

(1)现状

2月14日,抵达奉天,执行任务15天。在队长与队员的努力及奉天陆军医院的积极协助下,工作得以顺利进行。隔离中患者内脏器官的病原体检查在19日结束。同样,对腹泻以及所有患者进行了病原体检查。

(2)患者的症状

俘虏总数1305人中,腹泻患者247人(19日以内有3次以上腹泻症状的患者),经由收容所的军医被诊断为腹泻并收容在隔离病房者有124人。

接下来,是由The Chief of Medical Section Mr. Nagayama在2月17日完成的“关于奉天俘虏收容所内营养失调患者的临床现状”报告书。笔者2008年能够确信所谓Mr. Nagayama是指731部队诊疗部的永山太郎军医大佐。其原因是,原731部队队员的筱塚良雄证言说,所谓731部队诊疗部是在队员及其家属生病时能够对其进行诊断和处方的部队,但部队实际上的工作是在细菌战现场进行菌检、病原菌的判定、病理解剖等,并随时开赴现场实战。

梗概如下:

· 在巴丹、克雷吉多岛上由于日军的猛烈攻击而投降的美军将士们,因为令人绝望的战况以及粮食不足和瘟疫等而极其疲惫。出于某种目的,1458名战俘被收容到了奉天战俘营。

· 战俘中,现在本队接受治疗的有160名,收容于奉天陆军医院的传染病患者(主要为A型副伤寒患者)有8名,健康且能够从事日常劳动者不满300名。

· 在战俘营所长及其部下的带领下,笔者(指永山太郎军医大佐,译者注)与户村队长一同视察了诊疗所的情况。本队的桑岛军医中尉、大气军医少尉和小林军医少佐也一同前往。出于研究目的先行到达的人们也参加了此次视察。

松村在论文中提到,原件上还有一行手写的文字,内容是:“兹证明右文书为本科保管书类的正确的复写件。昭和二十二年四月二十二日。第一复员局业务部医务科长、事务官井上义弘。”据此,松村认为在战后的远东军事法庭上,提交国际检察局的军事医务关系证言资料是由井上负责整理的。永山军医大佐报告书的开头认为,冬季出现大量死亡现象,是死者被俘前因作战条件恶劣,进而,在巴丹遭受日军猛烈攻击后被俘的英美军战俘,因受残酷的战斗、粮食的缺乏和疫病的折磨,极度消耗,基于“某种目的” (注10) ,决定将1458名战俘收容转移到奉天盟军战俘营。

那么,最隐蔽的“某种目的”究竟是什么目的?据战俘的证言,因为冬季天寒地冻不能挖掘墓穴,死去的战俘遗体都叠放在仓房中,一队“白衣人”在半解冻的状态下就进行解剖作业 (注11) 。与此同时,731部队的第二任队长北野政次军医少将也来到奉天的“满洲医科大学”进行同样的作业。这一队“白衣人”从千里之遥的平房来到奉天,当然就是为了这个“某种目的”。他们甚至驱使战俘将其他一些活着的战俘搬运到简陋的解剖台上,因而在战俘的心中留下深深的伤痕。英军战俘克里斯蒂曾在1995年5月证实:“参加搬运尸体的有两个人,一个是美国人弗兰克·詹姆斯,一个是英国人萨穆·布鲁克斯,两个人从尸山中将一具具尸体抬到解剖台,解剖结束后再抬回去。萨穆在40年间就一直沉默,没有说出真相。在走路的时候提心吊胆,甚至害怕听到关门发出的咣当声音,进而联想起硬邦邦的尸体或半解冻的尸体被放在解剖台上时发出的那种咣当当的声音。” (注12)

美军战俘弗兰克·詹姆斯在“巴丹死亡行军” (注13) 中幸存下来,其后被装进条件恶劣、称作“地狱船”的运输船里送到朝鲜半岛,又从朝鲜到达东北的奉天。在第一年的冬天,他被命令搬运死去的战友遗体。1999年,弗兰克将日本军医解剖其战友遗体的情况撰文投稿给 Penthouse 杂志,并对该杂志的记者讲了下面的话:“我们按着名牌找出尸体搬运到解剖台,为他们做解剖的准备。日本人先切开胸,随即能够看到腹腔的内部,鲜红的冰溜子充满胃里还没有融化。日本人用凿子敲开头颅,露出脑子,取出脑子样本,再摘除内脏,最后用刨牡蛎的刨钩似的工具将内脏等放进纸箱子里。” (注14)

战俘中的一些军医对日本军医熟练地使用手术刀感到佩服,以为他们是在进行专门的医学研究 (注15) ,却不知这群“白衣人”的真正目的究竟为何。1941年,日本对英美开战的同时,在新加坡成立了南方军防疫给水部队 (注16) ,在缅甸也设立了据点,在太平洋的广大区域展开了细菌战。从目前发现的日本陆军参谋的日记和文书中我们可以看到,1943年,日本军部研究了在夏威夷、中途岛、悉尼、墨尔本等地实施细菌战的可能性。在日本军队里,根本没有进行《日内瓦公约》关于战俘规定的教育。同样,在战俘营里也没有进行这方面的教育。对亚洲人的轻蔑使他们认为投降或当了战俘是可耻的行为;反过来,面对白种人的劣等感又把他们扭曲成虐待狂。另外,为了发泄日本军中彻底的上下绝对服从关系而产生的郁闷、不满和仇恨,结果把暴力对象转移到战俘身上。无论从现存的战俘的证言、记录,还是其他战俘营对待战俘的实况看,日军总是把英美战俘当作憎恨的敌人对待,从目前的文献资料看,给予英美盟军战俘进行特别人道待遇的例子一件也没有发现。

田中利幸收集分析了澳大利亚国家档案馆的馆藏资料,查到日军为了在太平洋地区实施细菌战,利用战俘进行人体实验的3份资料。对日军虐待、屠杀盟军战俘的情况进行了研究和分析。根据田中利幸的研究,在太平洋地区日本进行的虐待战俘和人体实验有以下3种情况。

桑岛军医少尉(前排右三)同8名卫生兵合影(Hal Leith提供)

(1)1944年,日军第八师团防疫给水部队制订了撤出菲律宾岛后实施“霍乱作战”的计划(该计划是否实施尚未确认)。

(2)在拉包尔第六野战宪兵队战俘营里,日军对美国、澳大利亚、新西兰战俘进行了人体实验;其中,第24防疫给水部队平野军医大尉进行了疟疾菌的人体实验。

(3)在安磅战俘营,日军对澳大利亚战俘进行了内容不明的注射实验。

田中一直质疑为什么在战后没有对日本战犯进行充分的调查 (注17) ,认为以后调查的要点要直触问题核心,“不仅是中国大陆,还要调查包括南太平洋地区利用战俘进行人体实验的实际情况。同时,还必须弄明盟军方面为什么在战后持全面消极的态度,这一情况同美国掩盖石井机关犯罪事实的工作有何关联”。 (注18)

奉天盟军战俘营的日军将佐(后排左一为所长松田元治大佐)(Hal Leith提供)

饮食和医疗的不足,恐怕是任何日军战俘营的共同问题。在奉天盟军战俘营,因为细菌部队人员的到来,频繁进行被称作“预防注射”的注射,故此,为了防止消息泄露,日本情报人员极力封锁消息。英军战俘克里斯蒂提供证言说:

这队白衣人到来后,就开始了接连不断的注射,一年的时间竟然注射了16次。他们说注射的是肠伤寒和副伤寒的混合疫苗(TAB),或者是疟疾疫苗。然而奇怪的是,就是TAB疫苗,在英国军队里是7年注射1次,美国军队5年注射1次,而奉天收容所却在12个月里注射了5次,难道真的是TAB疫苗吗?注射一周后,收容所里的战俘就突然流行起腮腺炎。

日军来了3次,每次都进行了注射、血检和其他检查,采血每月1次。日军让我做过用远心分离机分离红细胞和血浆的工作。每月收容所从每人抽出的血样50毫升,1000人就是50000毫升,每月收集这么多的血液做什么用呢?只能是以人作为实验品进行人体实验,这是能够回答我的疑问的唯一答案。

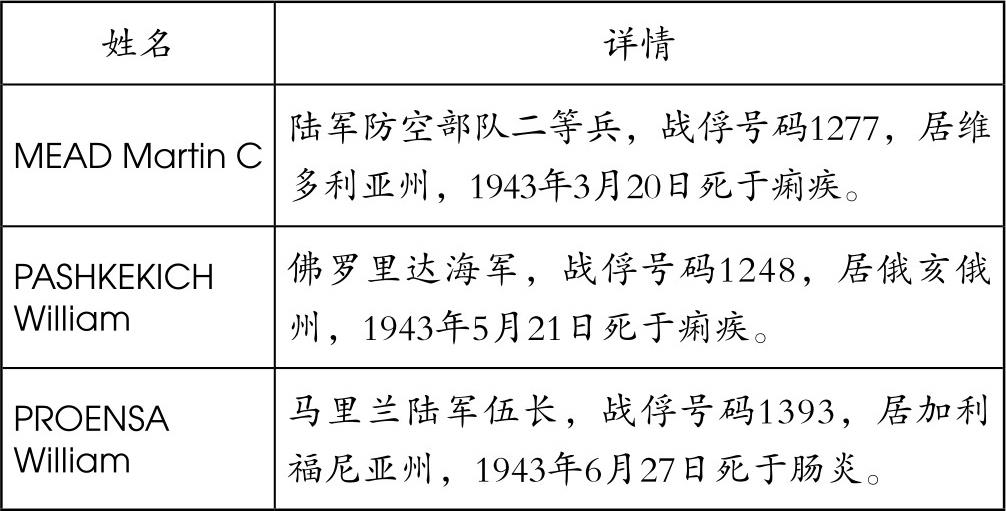

美军战俘死亡者名单中,有6名战俘的死因记述为痢疾或肠炎,却没有一例记述为死于伤寒。而根据皮蒂日记的记述,战俘们在731部队来战俘营前的1月30日,都接受了预防伤寒的疫苗注射。

关于每月的采血,731部队专事痢疾研究的湊班所属的队员岛田常次提供过证言。岛田回忆说:“在奉天有气球炸弹工场,气球炸弹携带霍乱和肠伤寒菌,霍乱班要不断研究就需要大量血液。” (注19) 另外,曾担任731部队军医少佐的柄泽十三夫在苏联审判细菌战的伯力审判时,就军医于1943年去奉天盟军战俘营的目的做证。柄泽证实了日军“是为了对盎格鲁-撒克逊族人种进行各种传染病的免疫性研究” (注20) 。

永山大佐报告书中也记述了“现在本队(战俘营,译者注)接受治疗者160人,在奉天陆军医院收容的传染病患者(主要是A型副伤寒)8人”。

据克里斯蒂的证言,奉天盟军战俘营里的医院有名无实,投药、治疗等一切医疗行为都没有,只是将重病人丢到被称作“零号栋”的屋子一角,“白衣人”只是来给病人采血。从“零号栋”挑出的6名美军战俘,被日军带到奉天陆军医院后,结果一去未归。

表1中,记录的这6名死亡战俘的死因为痢疾和肠炎,没有写明伤寒。根据皮蒂日记,在731部队来之前的1月30日,战俘们都接受了伤寒混合A型的预防接种。克里斯蒂的儿子毛里斯从美军埋葬战死者援助局,查阅到1943年2月至6月,在奉天陆军医院死亡的6名美军战俘的姓名、单位、住所、死亡时间以及死因等资料,并把这些资料提供给了笔者。

表1 6名美军战俘死亡名单

续表

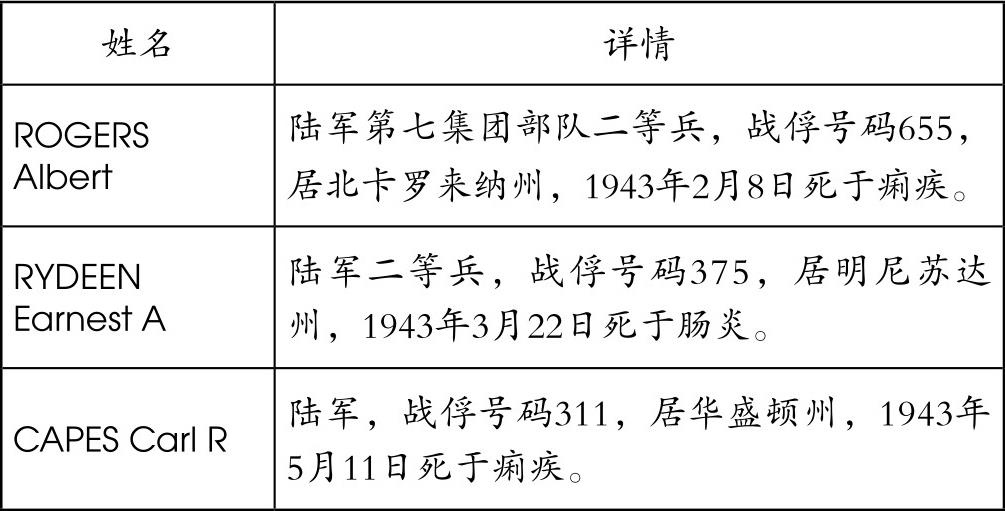

表2是从军医皮蒂少校的日记中,关于预防接种的表中选出来的。按照其记录,在12个月中竟然进行了15次这种预防接种。没有食物和医院,是所有战俘营的通病。如果说是为了预防传染病而进行的预防注射,看来缺乏说服力。甚至对战俘进行了蛔虫调查,但没有给战俘这方面的药。

表2 英国军医皮蒂少校日记相关记述

续表

续表

哈曼·卡斯蒂尔(Hermam Castillo)被大致是731部队的身穿白衣的一伙人进行了体检。据他的回忆,穿着白衣的日军对他进行了(1)在口中喷了某种喷雾;(2)用鸟的羽毛在鼻子前方上下扇动;(3)用注射器向口中放入某种物质;(4)将玻璃棒插入肛门;(5)被注射白色的液体。在这个过程中,他还听到日军说“你将一生都是带菌者”。随后,他在两周多的时间内像动物一样被关押在细铁丝做成的笼子里。在此时间内,他因发热、恶寒、呕吐等症状而痛苦万分,他腹泻的便液还弄脏了裤子,但日本人并没有将他放出来。其间,白衣的日本人曾来了3次,进行了注射后,就一言不发地回去了。

1995年在底特律接受采访时,卡斯蒂尔视力极端低下,戴着瓶底般的眼镜,并带着盲人用的白色手杖。这是因为他在“满洲工作机械株式会社(MKK)”被迫在没有焊接防护镜的情况下进行焊接工作,因为火花打眼烧坏了眼睛,几近失明。即便这样,他还是将脸紧贴书桌,细致地画出了当时关押他的笼子的样子。卡斯蒂尔持有数项机械设计的专利,想到当时如果他没有成为日军的战俘,就很有可能在事业上大展鸿图,我非常痛心。据说他在亡故前将战俘时代的日记托付给了自己的儿子,并告诫儿子说他死前一定不能读。听到这样的消息,我记起了当卡斯蒂尔谈到被扔到囚笼里的屈辱经历时,因为难以说出“腹泻弄脏了裤子”这句话的痛苦的表情。

奉天盟军战俘营其他战俘的以下证言也不能忽视。

——寒冬里来了一队白衣人,并对战俘们进行采血、尿、唾液的检查。

——日军说为了解决维生素的不足发给我们橘子,其后奉天收容所大部分的战俘患了痢疾。

——日军选9个人带到简易的房子里,表面上是预防注射,却注入了像马尿一样的黄色的液体。

——搬到新建的战俘营房后不久,竟出现了大量跳蚤,撒了牙粉才把跳蚤赶走。 (注21)

——接受了腋下注射后,赤裸上身在室外奔跑,直到失去意识为止。 (注22)

——白衣医生给我们注射白色液体,说“你们将成为一生的带菌者”。之后两周,我们被关在铁笼中,都出现了发烧、呕吐、下痢症状。

为何在日本国内外合计将近200所的日军战俘营中,只有他们经历了如此多次的“预防注射”呢?注射给他们的实际上是什么药品,这是一个大家都在关注的问题。因为如果能够将当时的记录交给现今的主治医师,他们将能够得到更对症的治疗。

英军战俘皮蒂少校是位军医,他避开日本人的监视,观察奉天战俘营每天发生的事情,并用只有自己看得懂的符号,将每天见到的情况写在纸上,东掖西藏地保存起来,一部分被日本人发现没收,但其他大部分被带回了英国。

1985年,英国ITV制作电视节目时,皮蒂将其在奉天战俘营期间写下的日记整理出来,交给了节目组。皮蒂此前并没有对战俘营发生的事情产生怀疑,当得知日本人是在搞细菌战人体实验时,受到很大冲击,他在给一位战友的信中写道:

在我的日记里,我将日本人为我们进行接种、注射、预防注射时说明的理由如实记了下来,当时,我们没有能力了解这是不是真实的。日本人自诩的武士道精神,理应无条件地接受和遵守《日内瓦公约》对待战时战俘的规定。如今,战争已经过去了40多年,关于细菌战问题,我们竟被当作人体实验的对象 (注23) ,这一疑问正引起注意。

5年后,皮蒂日记 (注24) 的原文由电视节目制作组使用,并收录在 Unit 731 (Hodder & Staughton,1989)一书之中。

第三封报告书是为远东军事法庭英国检察团而翻译的证据文件3112号,其内容是东京战俘营1943年5月提交的每月例行报告书。虽说古旧的英文文件的文字模糊不清难于辨读,但仍能找到“陆军军医学校”检查“本所” (注25) ,第一分所 (注26) ,第二分所 (注27) ,第五分所 (注28) ,并针对战俘中带菌者做检查,发现了感染者的报告(具体数量不能辨识)。随后附有报告,内容如下。

患有此种传染性疾病的战俘得以被立即隔离;战俘营采取了严格预防措施。同时,我们核对了染病战俘的每日动态,并根据结果对传染性疾病进行了预防。然而,将所有感染性疾病的带菌者在每一个的集中营分别进行隔离的处置方法,因会增加医务官的负担以及集中营的预防设施、建筑物及建筑物的改装设备不完善等理由不能得到贯彻执行。

其结果,为采取充分的预防措施,将传染性疾病的带菌者集中于一处成为最佳解决方案。

笔者认为,这封报告书中所谓的陆军军医学校,毋庸置疑代表着陆军军医学校石井四郎主宰下的“防疫研究室”。将这样的书面文件作为证据文件进行了总结,明确意味着东京审判英国检察团追究细菌战部队对患有流行性传染病的战俘做了什么,以及他们是否犯有“军事医学犯罪”的意向。

GHQ法务部的尼尔·R·史密斯中尉在1947年4月4日写的调查报告档案

(注29)

,因GHQ参谋二部(G-2)的介入,所有细菌战资料都被严格管理和控制着,故此,这份调查报告书看起来像是没有完成的报告。该份报告是基于有人通过信函密告说二战时期,日军曾对盟军战俘进行过人体实验,并同时还列举了9处可疑设施的调查资料,都标有序号。其中,(1)关于相模陆军医院(资料号290)。关于该项设施,有托马斯的宣誓控诉书。该控诉书内容为患上严重痢疾入院,最后被虐待致死的美国、加拿大、英国等7名战俘在临死前的证言。该份控诉书还附有尸检报告。(2)1946年11月20日,GHQ法务部情报少校L.H.巴纳多的报告书。该份报告内容是陆军军医学校(资料号330),与石井四郎的资料(资料号330)在一起。(3)新

医专有山登进行人工血液实验的资料(资料号997)。(4)九州帝国大学对B-29飞机驾驶员进行活体解剖的资料(资料号604)。众所周知,九州帝国大学因对B-29飞机驾驶员进行活体解剖事件,战后有乙级和丙级战犯而受到审判。(5)关于福冈日军西部军的调查资料(资料号420)。

医专有山登进行人工血液实验的资料(资料号997)。(4)九州帝国大学对B-29飞机驾驶员进行活体解剖的资料(资料号604)。众所周知,九州帝国大学因对B-29飞机驾驶员进行活体解剖事件,战后有乙级和丙级战犯而受到审判。(5)关于福冈日军西部军的调查资料(资料号420)。

当时,关于(6)(7)(8)中所涉及的品川陆军医院(资料号1873)、东京第二陆军医院(资料号385)和杭州陆军医院(资料号1387),不仅没有任何具体内容,甚至连是否存在资料也没有注明。(9)关于东京大学传染病研究所的报告书(资料号1117)。该份报告书主要为4名细菌学者的文件资料。该份报告书包括小岛三郎资料、冈本副教授资料、芦田副教授资料等。其中小岛三郎为战后日本医学界的知名教授。在小岛资料中,主要有怀疑小岛对战俘进行残忍行为的调查资料。冈本副教授于1945年9月2日死于煤气自杀;芦田副教授于同年6月7日服毒自杀。该份报告书中附有两位副教授的死亡认定书。关于这两位副教授自杀的调查是在秘密状态下进行的,是因进行人体实验而自杀,还是他杀并没有任何结论 (注30) 。不过引人注目的是,这份认定书中还包含两份揭发100细菌部队(兽医部队,位于现长春,译者注)利用盟军战俘进行人体实验的档案。

在日本本土,利用关押在各战俘营的战俘进行细菌战人体实验的资料不多,可以肯定地说,这些资料被事先处理了。在美国,我曾采访过波士顿战友会的鲍伯·菲利普,他在明达纳奥岛被日军俘虏,押送到川崎战俘营,因营养状况极差,患痢疾达一年之久,身体极度衰弱。1943年2月,他被送到东京陆军医院。他回忆说:

病房里有两个房间,美国人、英国人的战俘都在这里,有15~20人。我患上了痢疾,还患上了肺结核,我在这里住了6个月院,不能同其他病人在一起,处在隔离状态。这里是急诊部,他们让我做一些杂务。其中最使我不能忘记的是用燃烧炉焚烧医院遗弃物的工作,在这些遗弃物中,经常有人的肢体,分不清男女,有手、脚等。当时我就想,这是谁的肢体呢?又是为了什么把肢体截断呢?但不难想象,它们被从手术室扔出来时满是血污的样子。我的工作是焚烧,从垃圾箱中把这些东西丢进炉子里。因为其他患者的病情比我还重,所以让我做这一工作。战俘中有接近失明的人,肯定也有被截去手脚的人,最多的是患上痢疾和营养失调的人。6个月后,我被移送到品川战俘医院,入院后食物配给只有半份。这里有许多战俘,全部住在简易房中,基本没有什么治疗,定期往外抬死人。我的一位朋友被肺液呛了喉管,没有医生来抢救,眼看着死去了。

和垃圾一起被焚烧的肢体究竟是谁的呢?患了痢疾和肺结核的人,仍让他去做这样的工作,意味着什么呢?这使我想起位于横滨保士谷英联邦战死者墓地的纳骨堂的那些名字。这块墓地埋葬着英联邦死在日本各地战俘营里的将士遗骨,是由英联邦战死者墓地委员会收集的,土地由战后的日本政府提供,分英国、新西兰、加拿大、印度区。该墓地里树立有1518块四角形铜制墓标(含非战斗员),墓标上刻有死者的姓名、军阶、排列号、所属部队、死亡时间、年龄。在英国区的一角还设有石棺形状的纳骨堂,通常被称为“无名士兵墓”。这里除了35位死亡战俘无法辨明身份和姓名外,尚有284名死亡战俘,或无死亡日期记录、部队所属、军阶、姓名等原因,也被安葬在这里。

美国死亡战俘的遗骨,凡确认身份者都送还本土,埋葬在密苏里州圣路易斯市的巴拉克斯国家公墓。故此在横滨墓地里没有美国区,但有53位美国官兵的名字刻在纳骨堂。此外,还刻有只标明国籍的49人的战俘姓名,以及难以确认国籍的两位死亡战俘的名字。

我曾带领一位美国人列斯特·坦尼到过这块墓地。列斯特·坦尼是“巴丹死亡行军”幸存者之一,后被押到福冈大牟田战俘营大牟田煤矿做苦工。列斯特·坦尼于1999年向加利福尼亚州法院提出诉讼,要求三井物产会社赔偿被强制劳动和遭受虐待的损失和伤害。列斯特·坦尼到达墓地后,向纳骨堂献上花圈后,意外发现上面刻有曾在大牟田一起做苦工的3位战友的名字,情绪十分激动,他一边看着刻着“无名美国士兵10人”的文字,一边说着“这些我不认识!”最后情不自禁地大哭起来。

这些战俘在战俘营里死去的原因大多是因疾病、事故或空袭,那些在战场和地狱般的船舱里幸存下来的战俘,有些人竟在友军的空袭中丧命,他们的死只是因为日本方面故意在战俘居住的房顶上不书写“POW(战俘)”字样所造成的。关于疾病、事故的真相,除前面的资料记载外没有见到更翔实的记录。

这335名日军的战俘,在异国的土地上是如何走完人生的最后一段路我们不得而知。我们所能了解到的就是只有审判战俘营的乙级和丙级战犯时生存者揭发的一些证言资料而已。而被731细菌部队称作“马鲁他”的人们,因为全部被杀害,再也无法开口说话了。

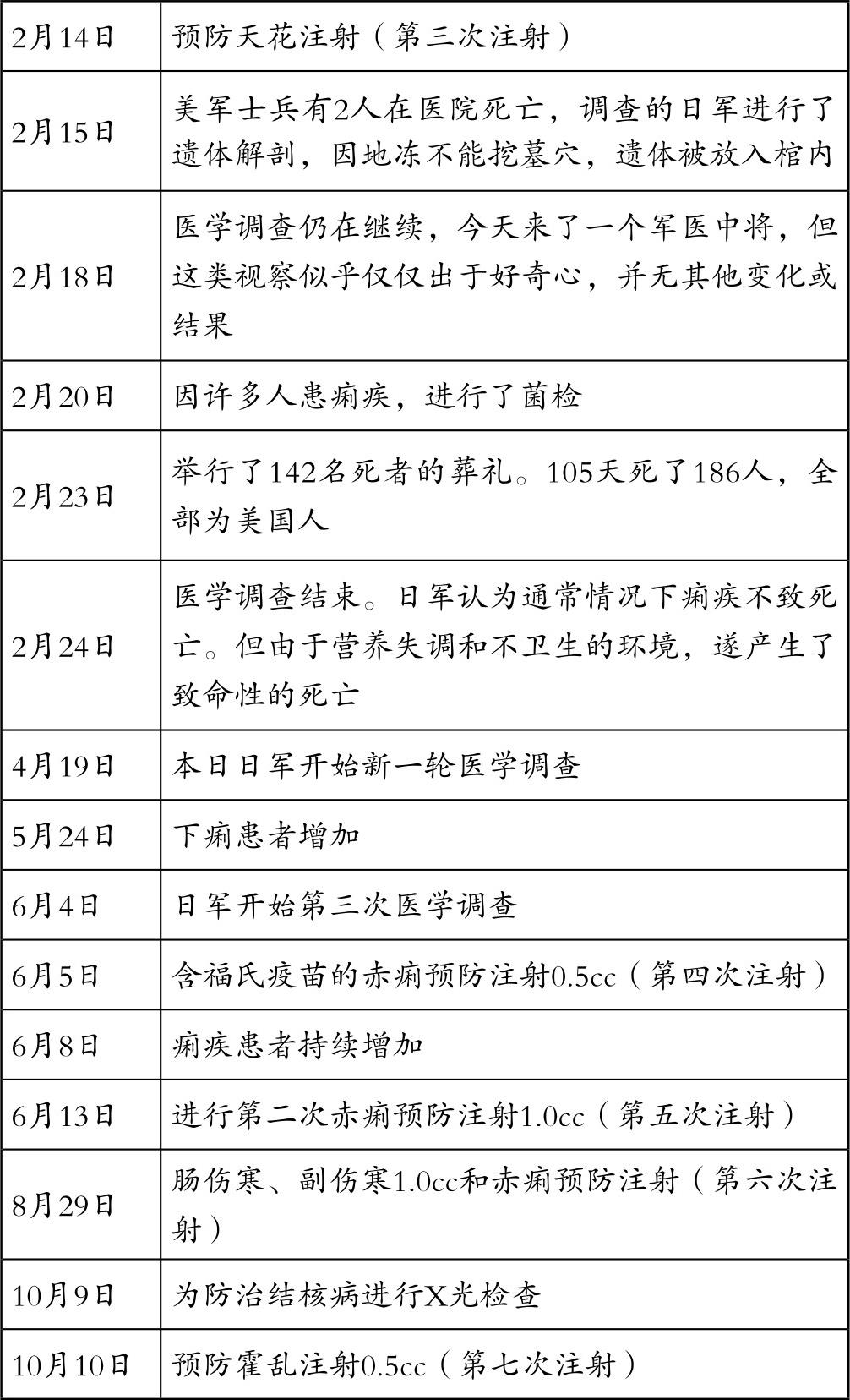

2007年,我与那时正在芝加哥大学完成以日军的人体实验以及活体解剖等“军医学犯罪”为博士论文题目的王锦德女士(Suzy Wang)一同,去仙台拜访了福岛县立医科大学伦理学讲师末永惠子。末永女士送给我一本书,叫作《殉国的军医大尉》 (注31) ,她说是在旧书店找到的。这本书是由桑岛治三郎在1974年出版的。桑岛治三郎与奉天战俘营相关战犯中唯一被判处死刑的桑岛恕一大尉是堂兄弟,是日本东北大学的眼科学教授。他同时也是散文家,是战前就在医生之间颇有名气的《医事新报》散文栏目的资深作者。1968年8月24日,在杂志上以《殉国的军医大尉》为题登载的追悼桑岛恕一的文章,收到了相关人物的巨大反响。5年后,他在《医事新报》登载了《继·殉国的军医大尉》,在文中增添了新近发现的事实和在奉天时桑岛恕一同僚们的记忆与证言。1974年,桑岛治三郎将这两篇散文与其他刊载在《医事新报》上的文章合集出版。一张据说是在桑岛的相册里发现的、与奉天盟军战俘营的战俘以及同僚一同拍摄的照片吸引了我的注意。此外,书中引用了1947年桑岛在上海的狱中日记,那是他被处以绞刑后送还给遗族的,与在战俘的证言中数次出现的人物,受到尊敬的大气寿郎 (注32) 军医所写的信,以及桑岛恕一手下工作的卫生兵行方武治题为《继·殉国的军医大尉》的手记,非常有趣。

在这本书里,我第一次知晓桑岛恕一有两个弟弟。桑岛恕一的大弟弟曾经居住在千叶县,已经在2006年亡故了。我与居住在山形县的桑岛恕一的小弟弟取得了联系,但是终究没有见上面。

由于时间过去太久,照片中出现的人物是否在世不得而知。我首先联系了仙台的医师会,找到了桑岛治三郎的住所。他已经退休,92岁高龄了,卧病在床。我登宅拜访了这位老人。

老人战后出生的女儿为我拿出了从资料堆里翻出来的相册。其中令我最惊讶的是写着“迎接满洲第731部队(防疫给水部)临时菌检班”的一页上展示的十多张照片。这是继命令书被发现以来,731部队曾经在奉天盟军战俘营进行“菌检工作”的不可动摇的证据。

相册中也有奉天战俘营工作人员的生活照和奉天陆军医院的军医们的照片,很耐人寻味。过后,我收到了他们送来的大气军医的信和卫生兵行方武治的手记的复印件。随后发现行方卫生兵有86岁了,还健在,于是就拜访了他在仙台的住所。这些大大改变了我此前仅由战俘一侧所说证言构筑的,对于奉天盟军战俘营开设时的状况以及桑岛恕一战犯审判的真实情况等的印象。为了展示奉天盟军战俘营内真相的一部分,我将要点摘抄如下。

731部队派遣到奉天盟军战俘营进行“临时菌检工作”的部分人员(桑岛影集)

大气寿郎军医来信

我在昭和十六年作为军医预备队队员应召入伍,在陆军医院指挥下的兵站医院任职。昭和十八年二月十日,我收到了关东军下达的前往奉天战俘营进行业务援助的派遣命令,并初次与高洁温厚的桑岛大尉进行面谈。虽然在他指挥下工作时间较为短暂,但我有幸曾与之共事。

那时的战俘营的样子就如同您的文章所说,极尽悲惨,大部分战俘患有营养不良、疟疾和赤痢,因此每天都有死者,他们像是枯木倒地一样凄惨死去。

战俘营仅仅有名目上的医务室,实际上宿舍即是病房。桑岛大尉先生根据疾病种类划分了隔离病室,指挥着由奉天陆军医院带领来的卫生下士官2名、卫生兵数名、美国军医3名、澳大利亚军医1名和战俘卫生兵3~40名,进行战俘的防疫工作。他独自一人应对着这种艰难的状况。我记得药物以及卫生用品是在大尉先生的力争下由奉天陆军医院担任着补给。此外,需要外科手术的患者也是经由大尉先生的努力下得以到奉天陆军医院住院。由于他采取了完完全全的人道主义立场并真诚应对,大尉进行着献身性的努力。对于战俘,大尉是他们的救命恩人,理应受到作为救命恩人的感谢;我深深相信,他没有任何遭受到怀恨的道理。当时一般人对于战俘的批判和偏见非常强烈,大尉采取这样的人道措施需要超乎想象的勇气自不用说,一定是四处低头求人才能办到的。在我赴奉天上任不久后,哈尔滨的石井部队就派遣来了防疫给水部以进行防疫援助,在防疫之外还实施了细菌检查,我相信这些也都是桑岛大尉先生用心的结果。

由于大规模地实施防疫,极尽猖獗的瘟疫也逐渐偃旗息鼓,很多人的性命得到拯救,恢复健康者也逐渐增多。同年四月的最后一天,我回归原队。

后来,我作为桑岛大尉先生的后任被任命为俘虏收容所的军医,自昭和十九年十一月直到战争结束为止,一直在奉天任职。新建的战俘营在日本所有战俘营里当属第一,我认为这也是桑岛大尉的努力所致。病床数在100左右,具备了小医院的规模。

据照片和报告书看来,桑岛和大气是与731部队的“白大褂的访问者们”一同工作的。既然是军医,他们不可能不知道731部队秘密的工作,但似乎在他们的认识里,他们在奉天的任务依然是“防疫”与“菌检索”,任务完成过程中,“极尽猖獗的瘟疫也逐渐偃旗息鼓”。在这里,并没有“治疗”“用药”这样的词汇出现。

原奉天盟军战俘营卫生兵行方武治。2011年2月,笔者拍摄于宫城县仙台市行方武治家中

行方武治卫生兵手记

1942年9月,我在奉天陆军医院工作,突然接到了前往临时战俘营的命令。因为物资完全不足,被任命为所长的M陆军大佐一直很焦躁,严厉对待主计F少尉,致使F少尉在名片背面留下了“未能遂行任务自决以谢罪”的遗书后,饮弹自尽。

1942年12月末,代替与一直以来任职的军医中尉,桑岛恕一军医中尉(当时)来所工作,同时,卫生军曹以下卫生兵8名,作为支援勤务员来所,让我们感到十分欣慰。

就在大约这个时期,北大营战俘营暂定兵舍的搬家计划顺利推行,新建地点定在奉天大东区旧奉天城外东约4公里处。其中,经医务室申请,建造了在所有被称为医院设施的陆军兵舍中最为独具规模的与众不同的医务室。桑岛军医中尉为此也付出了相当的努力。

桑岛军医直接同新京的关东军司令官梅津大将商讨,实现了医务室的三等医院晋升。赤痢也得以平息,生还的战俘通过超过日军标准的4000卡路里的食品供给恢复了体力。

因耳朵手术而住进奉天陆军医院的桑岛恕一军医(桑岛影集)

多数战俘忆及对桑岛军医大尉的印象时,认为他是“残忍的人”。也有人见过桑岛军医在没有麻醉的情况下给病人做盲肠手术这样粗暴的行为。即使战俘汇报说身体情况不佳,想征得休息不去参加当天的劳动,也经常听到桑岛军医怒吼“Go back”不予理会。桑岛军医因此被起了“Mr. Go back(‘给我回去’先生)”的外号。

然而,我认为桑岛军医并没有像外号为“Bull(公牛)”的那个少尉一样对战俘施以日常性的暴力。描述中浮现的桑岛的形象,是一个振奋于作为军医的使命感、上进但时而鲁莽的年轻人的形象。作为在山形封建的乡土观念和当时日本军国主义教育下长大的孩子,他甚至很可能对自己的言行的恰当性没有过一点怀疑。

更何况,知道当时情况的人们都证言说,同其他战俘在收容所相比,相当完备的医务室的建成,是桑岛军医向长春的关东军司令官梅津大将争取的结果,恳求将医务室修建为兵站医院同水平的设施,以及增加附属的军医和卫生兵。

在这种条件下,要追究由谁负有造成252名战俘死亡的责任是很难的一件事。最终,战后在上海召开的美军战犯法庭上受到判决的奉天盟军战俘营3名相关人员中,松田元治所长(大佐)被判处有期徒刑7年,三木遂战俘监视将校(中尉)被判处有期徒刑25年,只有当时30岁的桑岛恕一大尉被判处死刑。

在每日都有死亡事件发生的1942年12月,桑岛陪同奉天陆军医院院长参加了奉天战俘营的视察。院长齐藤军医大佐惊讶于现场状况之凄惨,遂任命桑岛军医中尉到奉天盟军战俘营任职。桑岛任职共两年,1944年12月升迁后,调往北平。因此,他并没有同战争结束时仍在奉天的大气军医、行方卫生兵一起,由苏联军队解除武装并送往西伯利亚。

1945年12月29日,桑岛复员,并初次见到了已经一岁多的儿子。1946年,桑岛在山形县(现长井市)的叔叔的眼科医院帮忙。同年5月8日,根据战犯嫌疑的逮捕令桑岛被逮捕,6月10日,由巢鸦拘留所经飞机送往上海监狱。自6月25日起,在三天内接受了三次调查。据桑岛治三郎所述,“此次调查是在将战胜国主张的‘虐待战俘’认定为既成事实的前提下进行的。让嫌疑人承认证据,是为了将‘战犯’罪名扣在嫌疑人头上。”

结合桑岛治三郎所引用的桑岛恕一的狱中日记和三木战俘监视将校战后的手记,可以看出桑岛军医大尉死刑判决的决定因素在出庭进行证言的证人上。由于是与松田所长一同进行的联合审判,关于战俘具体症状以及治疗处置等医学上的话题一点都没有提及。第一回公审中,站在证人台上的是美军战俘之中最高将校汉金中校。汉金中校就“巴丹死亡行军”,菲律宾到奉天路途上的恶劣条件,移送途中、移送后恶劣的饮食,虐待,对病人的置之不顾等战俘死亡的原因,包含同桑岛军医没有关联的时间等进行了长达两天的列举。

在第三天登上证言台的,是由妻子牵手引领、戴着黑镜片眼镜、装作眼盲的原战俘——下士官加涅。事实上,他的视力障碍是由于偷饮了“满洲工作机械株式会社”的工业酒精而造成的。然而加涅却说:“本人是因为莫须有的罪名,被桑岛大尉绑在椅子上,遭受了一晚的拷问酷打,加上战俘营恶劣的饮食条件引发的营养失调,造成几近失明的状况。”这件事在当地的英语新闻中也有报道。桑岛在狱中日记里写道:“这名下士官偷饮工业酒精,不仅醉酒,还发生了急性脑中毒,因而我们采取了洗胃等急救措施,保了他一命,但留下了视力障碍的后遗症。”日记还提及,“不是向头上浇水,而是让他喝了水”。

公审第四天的程序是美国辩护律师质询上述检察官一侧的证人,但他们的对话仍然重复核对着由巴丹半岛开始,到奉天结束的行程。这个过程用时两天。据日记所述,第六天与第七天松田所长站到了证言台上,但据日记所写,“回答着明确的事实……然而我不被允许站上证言台。这跟承认有罪没有区别。无计可施”。桑岛放弃了。第八天是共同审判中唯一由日本辩护律师陆军大佐负责的、仅有的辩论机会。但桑岛的日记对此只字未提。最终,桑岛军医大尉在为期8天的公审中既没有机会站上证人台,也未被允许哪怕有一言的抗辩。1946年9月16日,判决下达。1947年2月1日,绞刑在上海施行 (注33) 。

2007年,长期以来关于奉天盟军战俘营的疑问意外地被解开了。具体说来,与奉天盟军战俘营工作人员的大半都被拘留在苏联相比,(1)松田所长与三木战俘监视将校为何在美军上海法庭接受审判?(2)为何只有桑岛军医大尉被判处死刑?

关于第一个疑问,据说是恐惧战争结束后的报复,如同察觉到人身危险并逃亡的“名为公牛的那个日军少尉”那样,松田在苏联军队抵达奉天前就已经逃亡。

2007年5月,在将奉天盟军战俘营旧址改建成陈列馆的计划正在进行的沈阳,时隔62年,举办了美军战俘及其家族、相关人员的战友会。我与这个规划的联系人在美华侨团体和俘虏们都有相识,因而有幸作为美军战俘组的成员参加了这次聚会。以此为机会,我完成了期待已久的采访。接受采访的,是1945年8月16日,肩负救出战俘的使命,从B-24飞机跳伞进入奉天的OSS(Office of Strategic Service)的关键任务小组组长哈罗尔德·里斯。与其说他是一名军人,不如说他是因为掌握俄语、中文双外语的语言能力而被选中负责这项任务的。

1945年8月18日,哈罗尔德·里斯为救出温赖特将军及其他盟军高级将校,通过火车赶赴四平省西安(现吉林省辽源市)。该地在奉天东北240公里处。其间,苏联军队抵达奉天,战俘营的日本人被解除武装,送往西伯利亚。接收到情报收集任务,留在奉天的哈罗尔德·里斯雇用了在“满洲工作机械株式会社”的战俘管理中担当职员的美籍日本人甲斐义男作为部下。在战俘们的回忆中,甲斐是待战俘最热情的日本人。在奉天因疫痢失去长女的甲斐,因顾及患有哮喘的6岁儿子而拒绝了回美国的长途移动,留在了奉天。某天甲斐发现了藏在奉天市内的松田并通报给了哈罗尔德·里斯,因此松田才被送往上海,再接受战犯审判。据说抵达上海的松田“衰弱到了不能行走的地步”。

第二个疑问是关于桑岛与“细菌战人体实验”的关系,到底身为军医的桑岛是不是实施“细菌战人体实验”的一员呢?是不是美国为了细菌战部队相关人员的完全隐藏和免罪,以及独吞实验数据,出于封口和找替罪羊两个目的“消灭”了桑岛呢?尽管对这样的疑问,还没有明确的解答,但它成了我对“战犯审判的矛盾点”有明确感受的契机。受到法西斯主义支配的,连“人道”和“尊重人命”的碎片都感受不到的日本帝国军队中,没有自觉的犯罪肆虐横行。连自己的性命都被支配着,用暴力让人服从的机制之下,习惯于对“命令”条件反射的他们,即使在战犯法庭被判决为“有罪”,也不能够自觉意识到自己的罪恶。他们甚至不能意识到,在审判过程中他们有可能受到的虐待是自己所做恶事的因果报应。

1995年,日本电视纪录片所采访的“巴丹、克雷吉多美军防卫战友会”,系众多的美国退役军人战友会中的一个组织。其成员大多为二战期间,被麦克阿瑟抛弃后,又被日军捕获的88000名左右的盟军战俘中的美国军人。当年的总会在波士顿郊外一个希尔顿宾馆中举行,会期为5天。经过战后50年,这些在家属陪伴下的老人最年轻的也在70岁上下,他们共同的体验就是同日军战斗后成为战俘的心酸经历。其中奉天盟军战俘营关押的战俘老兵们则单独组织,独自举行集会。

他们的悲剧是被信任的祖国基于战略的和政治上的判断,进行了背叛式的隐藏工作。在冷峻的现实中度过了战后50年的他们,已经进入了老境,而且甚至连证明的东西都没有。在学者和媒体的努力调查下,依然不能证明,就好像他们在进行妄想和说谎一样,陆续被时代抛弃一样。

被日军抓捕的战俘也没有例外,和纳粹集中营的幸存者同样患上了心理后遗症(PTSD)。饥饿、寒冷、被虐待、挨打、战友的死、拷问、屈辱以及与之面对的惨绝人寰的恐怖心理等过于残酷的记忆中的创伤一直在折磨着他们。当然也有许多人在被俘期间被营养失调、负伤、疾病等健康的问题所折磨。更有甚者,他们中的一些人,患上了失明、极度视力下降,还有的患上坏痈被截肢。

在奉天盟军战俘营中生还的美军战俘大约为1300人。其中大多数都先被送到了日本本土的战俘营,强制从事劳动。二战期间,日本本土有90余所盟军战俘营,至日本战败投降时有30000余名盟军战俘。

在我们的采访中,战俘老兵们对于我们这些混入聚会中的日本电视摄制组投来了漠然的眼神。在聚会上,我们看到了不说话也没有目光交集、默默走过会场的悲伤的老人。同时我也被与会的寂寞的战争寡妇的神情时刻敲打着心灵。她们被生还的人们围拢着,没有儿子和孙子的话题,静静地坐在一侧,聆听着关于她们年纪轻轻就死去的丈夫以及战场和战俘生活的话题。这样的寡妇是否听到了战友们讲到其丈夫临终前的情形我们不得而知。也许他们正在回想着讲述着虽然活着走出战场却成了战俘,被解除武装后,就连饮用河边的水都会被日军斩首,不堪空腹偷偷走进厨房而被枪杀的情景吧。50年前与丈夫的战友和家人们一起度过的5天对她们来说也许是一生中最快乐的时光。而我连问她们这件事的勇气都没有。

三天后,他们举行了晚餐舞会。我抱着好奇的心情参加了这个舞会。和几位男士跳舞后就大汗淋漓了。事先听说战俘老兵亚瑟因菲律宾和奉天盟军战俘营的残酷经历,非常憎恨日本人。他的妻子在采访前也曾说,“亚瑟一说起战争的事就异常兴奋,简直达到了忘我的程度,也许有非常失礼的地方,还请多谅解”。

据说,他在奉天盟军战俘营关押期间,曾因有反抗的态度被日军脱光衣服裸体站在禁闭室内,全身冻得直发抖,其后才被放回有温度的房间。当他回忆到向恨得不行的日军喊救命时,他禁不住自己的泪水,大声喊叫让我们停止拍摄。陪同他采访的三十几岁的女儿也禁不住流下了泪水。

我在当晚的晚餐舞会上,被领到了奉天战俘组的桌子旁。当年仅有17岁的少年卫生兵,并当上了日军军医大气寿郎助手的布朗在回忆这段往事时,一直注意着身边的老兵。其间亚瑟一直坐在邻桌,但听到这里的谈话连头都没有抬,直到舞曲放到最后一曲时,高个子的战俘老兵站起来跳舞后,我也禁不住流下了泪水。其后,这位战俘老兵和身为日本人的我跳起了舞,笑着同我说话。而像旁边的亚瑟那样的战俘老兵一直到死都不想和日本人说话。