作为一个在上海长大的七零后,一直想记录我心中的上海和可爱的上海人。

《万春街》写的是七十年代上海人在棚户区的生活史,我希望通过顾、陈两家的知青子女故事展现上海改革开放三十年期间的城市变迁画卷。

上海的棚户区大多是清末到民国那段战争时期难民涌入上海后临时搭建而成。

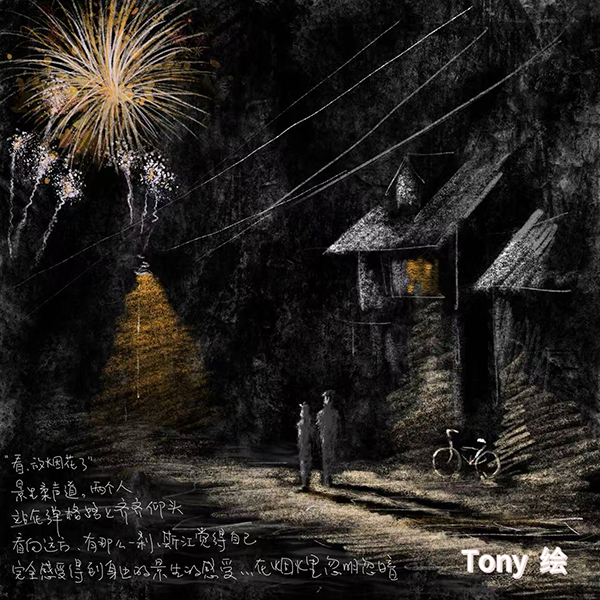

八十年代,棚户区的人均居住面积只有四平方米。例如万春街,有许多知青子女回沪后寄住在爷爷奶奶、外公外婆家。我有不少同学都住在万春街,因此去过很多次,印象非常深刻,支弄繁多,房屋老旧逼仄,弹格路、公用水龙头、公用灶批间(厨房)、每天要涮马桶。是现代年轻人没见过的上海。

上海有许多类似万春街的棚户区,居住了上百万人,万春街直到2000年左右才拆迁完毕。棚户区从上海地图上消失了,但曾经居住在这里的三代人,是撑起上海这座城市的重要基石。

逃难、做零工、进厂上班、读书、考大学、拆迁、买房……许许多多的人在上海这座城市拼搏,跟现在努力在城市“漂”想要获得一片立足之地的你我他一样,每一个家族的奋斗之路很相似。

我想记录隐藏在这后面那些不为人知的故事。新疆的十万上海知青、云南的五万知青、黑龙江的三千知青……他们的人生,他们的家庭。

斯江、斯南以及景生正好代表了那个年代知青子女的三种生活方式:斯江是出生后就在上海长大的留守儿童;斯南是在新疆长大的回沪知青子女;景生是云南知青子女。他们的成长,和家人以及环境的磨合。

细节来自于真实生活,感谢我的老同学们提供了许多素材。

《万春街》不乏理想主义的体现,但无论是文中出现的顾北武、周善让,还是顾南红、顾东文,都借鉴了许多真实原型。在改革开放的初期,理想主义者并不罕见。相信每一个经历过那个时代的人都能从中获得共鸣,致敬每一个在时代的洪流中奋斗的人!

历时四年的创作,也让我自己重温了一个已经远去的时代。

感谢老同学郁俊提供的文眼:“万春街是上海的灵魂”。我深以为然。

生活在被称为“下只角”地区的人们,鲜少出现在上海这座城市的光鲜亮丽之处,然而这样的“小市民”是上海最精彩最生动的灵魂。

一条弄堂,两户人家,三代女性,百年历史。历时四年写就的一百八十万字,我自己非常喜欢这个无限接近非虚拟小说的虚拟小说,希望读者能喜欢这个故事。

感谢读客文化把《万春街》带给更多读者。