好,咱们讲讲“中”。在《说文解字注》第20页。首先,“中”在“丨”部,丨是一个象形文字,读gǔn,是从上往下跌落的象形。所以《说文解字注·一篇上·丨部》: 丨,下上通也。引而上行读若囟,引而下行读若退。 从许慎的解释看,这个字还是取之于身体,有点类似于人体的中脉,上可通于囟门,下可通于会阴。从这个意义上讲,已经有“中”字的内涵了。

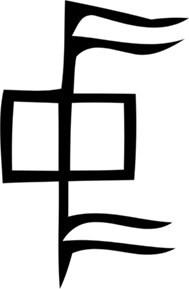

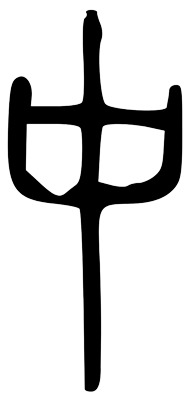

再说回“中”。“中”这个字最早见于甲骨文,有人说它是象形字,有人说是指事字。其形体像竖立的一面旗帜,上下各有两条旗带向右飘动,方口表示中间。原意指竖立“中”这种带旒之旗,来测定风向,表示中间,引申为内、里、中心之义,小篆省掉旗旒,隶书变楷书后写作“中”。所以《说文解字注·一篇上·丨部》: 中,内也。从口丨,下上通也。 段注: 中者,别于外之辞也。别于偏之辞也。 就是不外不偏。段玉裁又说: 云下上通者,谓中直或引而上或引而下皆入其内也。 由此,我们便知中国人为什么喜欢中道、中庸,更有《尚书》名言“允执厥中”,形容为人处世和言行不偏不倚,符合中正之道。“中”字首先是自身上下皆通,能上能下,内守为第一要旨,然后又不倚不偏,随风随势而动,灵活多变,但无论怎么变,也不能失之中道。后来又有中央、四方之中的意思。

中 甲骨文

中 小篆

再说“国(國)”。这个字的变化途径非常有意思。这个字最早见于商代,古字形由表示武器的“戈”与表示疆界的“囗(wéi)”组成,用武器保卫邑外四方之义,本义指疆域、地域。所以其初文就是“或”,也就是“域”的古字。魏晋六朝时代,在镜铭刻文里又出现了“囗”里从“民”的“囻”字,可能有“国以民为本”之意。洪秀全建立太平天国后,觉得“国”字里“或”与“祸”同音,于是把里面的“或”改成了“王”,但这种王权思想在新中国成立后不宜使用了,郭沫若提议,里面的“王”再加一个点,有“祖国美好如玉”的意思,于是全体通过。看看,一个“国”字的变化多考验人的脑回路啊!

我们先说它在哪个部首,在“检字”三画里我们发现有个小“口”,有个大“囗(wéi)”,“国”字就在“囗”部,“囗”下小字写“六下,二七六下”,我们翻开276页,找到囗部,然后在277页的下面就找到“国”字了。《说文解字注·六篇下·囗部》: 国,邦也。从囗从或。 段注: 邑部曰:“邦,国也。”按:邦、国互训,浑言之也。《周礼》注曰:“大曰邦,小曰国,邦之所居亦曰国。”析言之也。 就是笼统言之,邦与国同义;细言之,大曰邦,小曰国。《孟子》: 大国地方百里……次国地方七十里……小国地方五十里……