接下来,让我们来看看官员的服装(图3-3)。到了朝廷开会的日子,高级官员们在早晨七点已经悉数出勤。态度认真的官员会披星戴月前来上班,又披星戴月下班回家,日复一日,

工作时间绝不算短。就算不是会议日,他们此刻也都已经收拾妥当,坐在室内打个小盹儿,等待马车或牛车做好出发准备。

工作时间绝不算短。就算不是会议日,他们此刻也都已经收拾妥当,坐在室内打个小盹儿,等待马车或牛车做好出发准备。

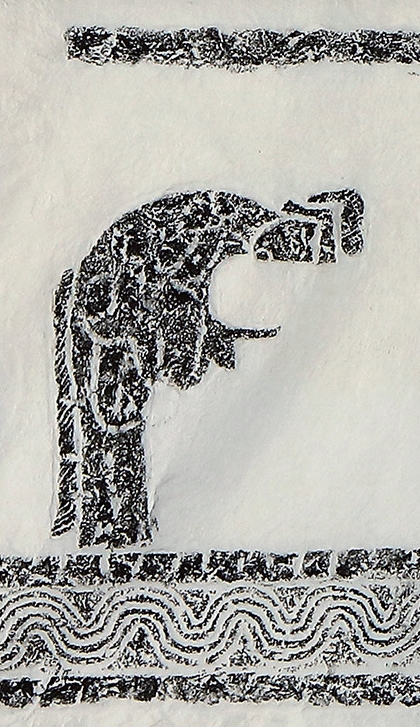

◇图3-3 汉 官员的服装

(湖南博物院藏)

观察官员的衣料就会发现,夏季也有穿麻布衣服的人。麻布透气性好,但是平民也会穿着,多少有种廉价之感,因此比麻布更受欢迎的是绢。绢是一种由蚕丝织成的料子(养蚕业的相关内容详见后文),很少有平民穿着,就算是富有的商人,也会受限于身份而无法享有。也就是说,穿着绢质服装是手头宽裕的高级官员的特权。

最高品质的绢称为锦,结实的纬线穿过细密的经线,最后经纬交织形成纹样。

外行是无法立刻学会的。汉代的襄邑锦(河南产)十分有名,后来又有蜀锦(四川产)风靡各地。当时有言“富贵不归故乡,如衣绣夜行”

外行是无法立刻学会的。汉代的襄邑锦(河南产)十分有名,后来又有蜀锦(四川产)风靡各地。当时有言“富贵不归故乡,如衣绣夜行”

——发达后不回故乡,正如穿着锦衣走夜路,锦可谓华丽服装的代名词。纹样罕见的绢称为绫,以山东所产最为著名。根据织法和纹样不同,还可以分为绮、罗、縠、纱等种类。

——发达后不回故乡,正如穿着锦衣走夜路,锦可谓华丽服装的代名词。纹样罕见的绢称为绫,以山东所产最为著名。根据织法和纹样不同,还可以分为绮、罗、縠、纱等种类。

◇图3-4 汉 金带扣

(新疆维吾尔自治区博物馆藏)

官员的衣服分为祭服(祭祀用的服装)、朝服(朝廷参内的服装)和日常服三大类。日常服包含若干样式,不能过于随意。例如系腰带时必须把多余的部分垂在身前,

否则就会显得没有品位。

否则就会显得没有品位。

有的官员非常讲究衣服的颜色和纹样,当时曾有多种刺绣图案,如离云爵、乘风、豹首、落莫、兔双鹤等

,但具体样式已无处可考。人们对衣服的喜好因地而异,例如战国时期的秦国人讨厌花哨,除了圆圈形的玉(玉璧)和垂在腰间的玉(玉佩),最多再系条腰带。腰带分为大带(绅)和革带,前者为绢制品,在腰前打结;后者源自北方游牧民族的服饰,用搭扣(带钩、铰具)固定(图3-4)。

,但具体样式已无处可考。人们对衣服的喜好因地而异,例如战国时期的秦国人讨厌花哨,除了圆圈形的玉(玉璧)和垂在腰间的玉(玉佩),最多再系条腰带。腰带分为大带(绅)和革带,前者为绢制品,在腰前打结;后者源自北方游牧民族的服饰,用搭扣(带钩、铰具)固定(图3-4)。

祭服不仅需要美观,还需要体现穿着者的身份贵贱,相关规定十分细致。例如举行重要的国家祭祀时,皇帝以下都要穿黑色上衣(玄衣)和浅红色下衣(纁裳),玄衣上的图案(章)数量因身份而不同。皇帝为十二章,三公、诸侯为九章,九卿为七章。皇帝的十二章包括日、月(太阳与月亮中绘有神兽)、星辰、山、龙、华虫(雉鸡)、藻(类似水草的曲纹)、火、粉、米、黼(斧头状花纹)和黻(黑与青相间的花纹),总之与平民完全无关。

朝服是在朝廷工作的官员穿着的服装,平民也有机会看到他们上朝时的模样。朝服因身份而异,高官穿深红色的袴与鞋,搭配黑袍,样子与皇帝的朝服几乎无异。例如汉文帝就曾身穿没有图案的黑色厚绸衣,佩带鞣革木刀。

文官手中还要持笏(图3-5)。笏是一种扁平的木棒,原本是用来及时记录君主命令的书写材料,后来失去实际功能,只剩形式。有些文官会将笔别在耳后,即“珥笔”

,适时进行记录书写

,适时进行记录书写

。

。

部分官员的脖子上挂着带有颜色的特殊绳子(绶),前端系着官印,塞在腰上的袋子中。

这就是所谓的印绶。并非所有官员都戴印绶,有人只挂绶或只戴印,也有人两者都没有。

这就是所谓的印绶。并非所有官员都戴印绶,有人只挂绶或只戴印,也有人两者都没有。

官员中的儒者多为光说不做的“书呆子”,在礼法上比别人更加讲究。在农村地区,人们嫌弃这样的官员,认为他们头脑偏执,却又无法忽视他们的存在。他们身着腋下部分下垂的衣服(逢掖、缝掖),戴圆冠(章甫冠),持笏,穿着前端带绳子的方鞋(絇屦、絇履),腰挂佩玦,系腰带(绅),出行时不带任何武器

。

。

◇图3-5 汉 执笏画像石人物拓本

(萧县博物馆藏)

不少官员都绞尽脑汁,在有限的制服内寻找无限的时尚,那样子与如今的日本女高中生没有什么两样。不过制服里也有卓越的豪华品,例如毛皮(裘)就属于高级货。祭祀时,皇帝身穿羊羔的黑色毛皮(大裘),诸侯身穿黑羊与白狐的毛皮合制的黼裘,卫士则穿虎皮或狼皮。狐白裘的档次最高,既有用西伯利亚银狐毛皮制成的,也有只用狐狸腋下毛皮制成的稀有品。平民在寒冬时节也穿毛皮,但最多只能穿狗皮或羊皮。

总而言之,对于那些身裹狐皮、在室内一边烧火一边端坐于熊皮垫上的人来说,破衣烂鞋的平民生活是难以感同身受的。

总而言之,对于那些身裹狐皮、在室内一边烧火一边端坐于熊皮垫上的人来说,破衣烂鞋的平民生活是难以感同身受的。