整理好发型后,再戴上冠。冠不仅具有审美作用,更象征着戴冠者的等级。冠分为祭祀用的祭冠和朝廷用的朝冠。现在已知的祭冠有冕冠、长冠、委貌冠、皮弁冠、爵弁、建华冠、方山冠、巧士冠等。

冕冠不是日用品,而是最重要的祭冠,只有皇帝和大臣祭祀时才戴。

公元59年,冕冠的规格和佩戴规则正式确立。冕冠是从爵弁中独立出来并受到重视的,而爵弁在不久后就成了与音乐相关的官员(乐人)专用的祭冠。在细腻的绸布上涂漆做成壳,用来包裹头发,再将红黑色的上板放在上面,即是爵弁和冕冠的基本结构。

公元59年,冕冠的规格和佩戴规则正式确立。冕冠是从爵弁中独立出来并受到重视的,而爵弁在不久后就成了与音乐相关的官员(乐人)专用的祭冠。在细腻的绸布上涂漆做成壳,用来包裹头发,再将红黑色的上板放在上面,即是爵弁和冕冠的基本结构。

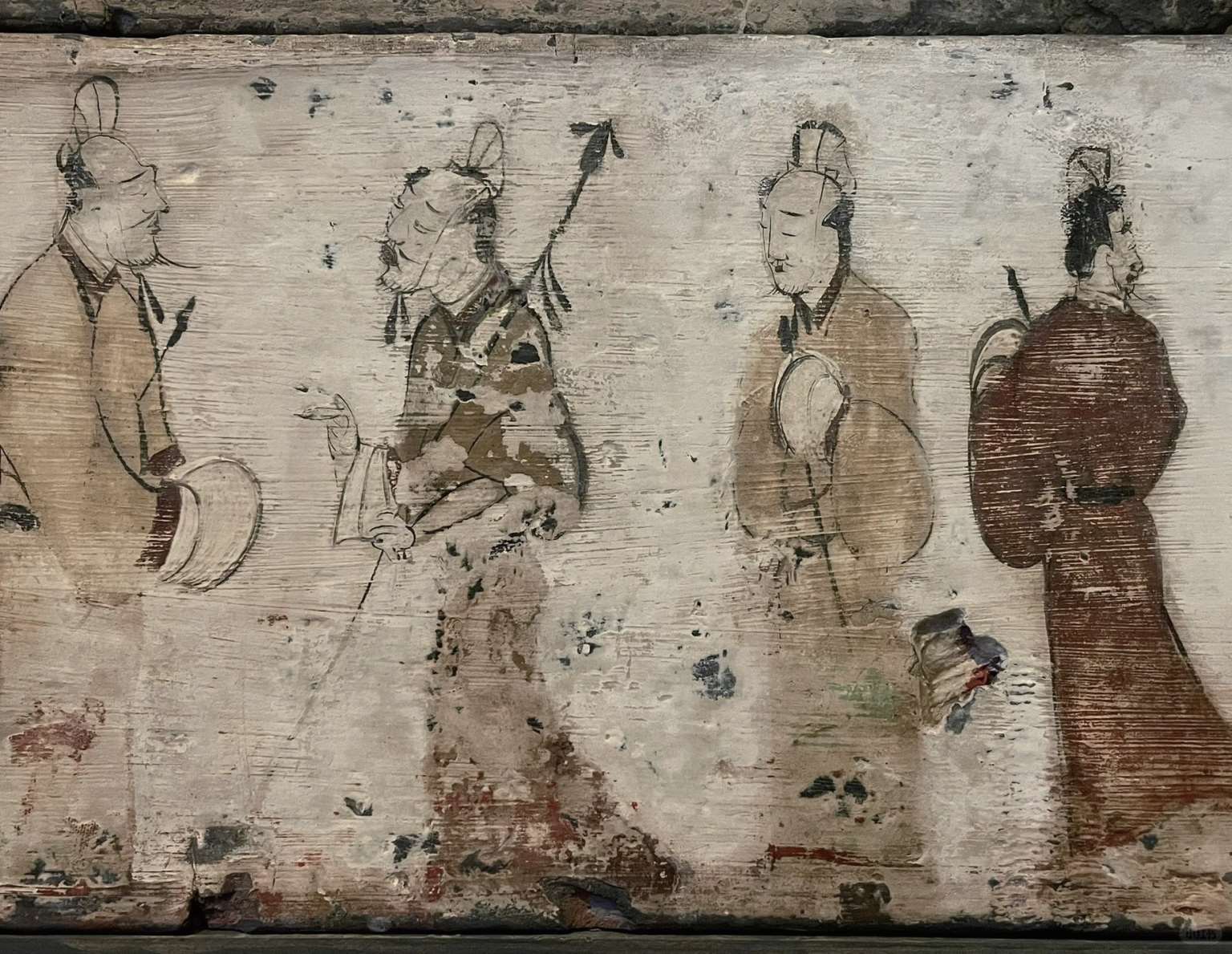

◇图2-6 开始谢顶的官员们

(河南省洛阳八里台汉墓出土,波士顿美术博物馆藏)

爵弁的后部垂着布条(收),与笄相连。冕冠与爵弁的外形相似(图2-7)。皇帝的冕冠前后都垂有旒,共十二条,长度及肩。大臣们的旒只有前侧才有。旒的颜色也因身份而异,天子为白玉十二旒(一旒十二粒),三公、诸侯为青玉七旒(一旒九粒),卿、大夫为黑玉五旒。冕冠左右有长绳,靠近耳朵的地方镶有玉石。古代日本的冠位十二阶制以冠的颜色表示身份,而汉代则更看重旒的数量。不过连接玉石的绳子与用来将印挂在脖子上的绳子(绶)颜色必须相同,因此颜色也并非完全和身份无关。此外,头戴冕冠参加祭祀时,要搭配黑色上衣和浅红色裙裤,衣服的纹样也是身份的象征。

在冕冠之外还有若干种祭冠,但都与民众的日常生活无关。更值得我们关注的应该是朝冠,即皇帝和官员在朝廷处理政务时所戴之冠。官员在上朝前要先戴好朝冠,因此民众也有目睹朝冠的机会。朝冠包括皇帝的通天冠

和诸王的远游冠,以及高官的高山冠、文官的进贤冠、法官的法冠、武官的武冠、宫殿护卫官的却非冠、卫士的却敌冠与樊哙冠、天文官员的术士冠等。

和诸王的远游冠,以及高官的高山冠、文官的进贤冠、法官的法冠、武官的武冠、宫殿护卫官的却非冠、卫士的却敌冠与樊哙冠、天文官员的术士冠等。

◇图2-7 头戴冕冠的东汉光武帝(阎立本《历代帝王图卷》,波士顿美术博物馆藏)

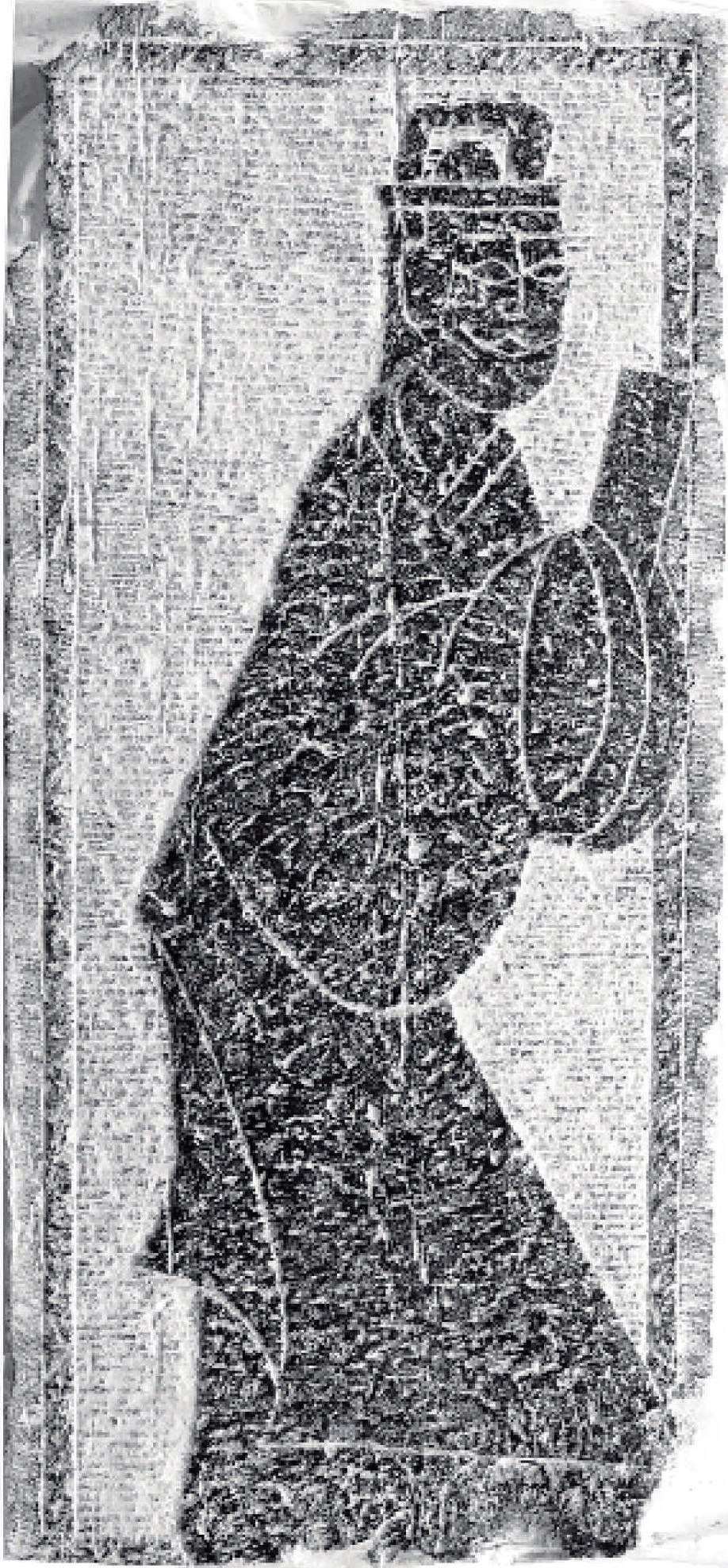

◇图2-8 头戴进贤冠的执笏门吏

(画像石拓本,南阳汉画馆藏)

进贤冠广泛见于文官群体,上至三公、诸侯,下至三老(图2-8)。

各种冠会根据身份差异在细节上有所区分,例如进贤冠依据梁的条数,皮冠依据玉石的色彩数与缝合方式的不同。但是,人们并不会根据冠的颜色来区别身份。

各种冠会根据身份差异在细节上有所区分,例如进贤冠依据梁的条数,皮冠依据玉石的色彩数与缝合方式的不同。但是,人们并不会根据冠的颜色来区别身份。

有些冠配有装饰,例如有的高官在冠上镶嵌象征高洁的蝉文金珰(黄金蝉纹徽章)或珥貂(貂的尾巴)。冠的带子各有长短,

有些冠配有装饰,例如有的高官在冠上镶嵌象征高洁的蝉文金珰(黄金蝉纹徽章)或珥貂(貂的尾巴)。冠的带子各有长短,

不过带子容易变得皱巴巴的,一旦太长,毕竟还是会显得衣冠不整。

不过带子容易变得皱巴巴的,一旦太长,毕竟还是会显得衣冠不整。

对于当时的官员来说,冠和带子皆是时尚的亮点。刘邦担任亭长时,特意让部下到因制冠而闻名的薛地购买竹皮冠,简直就像如今赶时髦的人从海外订购名牌货一样。

我们在古代中国的聚落中穿行,至少也该找个水准相当的设计师来帮我们制作冠。否则万一获得了拜谒皇帝的机会,岂不是要丢大脸了。

我们在古代中国的聚落中穿行,至少也该找个水准相当的设计师来帮我们制作冠。否则万一获得了拜谒皇帝的机会,岂不是要丢大脸了。

与祭冠和朝冠不同,男性平时经常戴“帻”。那是一种从额头向后戴的东西,类似头带或头巾,与强调形式的冠不同,原本只有身份较低的人才戴。绿色和蓝色的帻属于身份卑微者,因此苍头是奴隶的代称。

不过,据说汉元帝前面的头发怎么梳都不服帖,经常用帻来遮盖,于是帻就这样普及开来,不再与身份有关。王莽也曾用改良后的帻来隐藏自己光秃秃的头顶。

也就是说,东汉时期的帻就像帽子一样,而另一种无法覆盖头顶的帻则逐渐成了未成年人的专属用品。

也就是说,东汉时期的帻就像帽子一样,而另一种无法覆盖头顶的帻则逐渐成了未成年人的专属用品。

后来还出现了在戴帻的基础上再戴一顶冠的现象。在帻之外,还有一种“巾”,指用来包裹发髻的布。暂且不论帻和巾在使用方法上的区别,让我们先把帻戴在脑袋上吧。

后来还出现了在戴帻的基础上再戴一顶冠的现象。在帻之外,还有一种“巾”,指用来包裹发髻的布。暂且不论帻和巾在使用方法上的区别,让我们先把帻戴在脑袋上吧。

[1] Samuel E. Jones et al., “Genome-Wide Association Analyses of Chornotype in 697,828 Individuals Provides Insights into Circadian Rhythms”, Nature Communications 10, Article Number 343 (January 2019).

[2] Hui-Lin Li, “An Archaeological and Historical Account of Cannabis in China”, Economic Botany 28, no.4 (October-December 1974) ,437~448.

[3] Hongen Jiang et al., “Ancient Cannabis burial shroud in a Central Eurasian Cemetery”, Economic Botany 70 (October-December 2016) ,213~221.