无菌持物钳/镊用于取放和传递无菌物品。

1.评估操作环境是否符合无菌技术操作原则。

2.评估需夹取的无菌物品的种类及其放置的位置,以选择合适的无菌持物钳/镊。

3.评估无菌持物钳/镊的保存方法(独立包装或干式保存)。

详见表3-1。

表3-1 使用无菌持物钳/镊的操作流程

续表

评分说明:操作中发生污染者不合格。

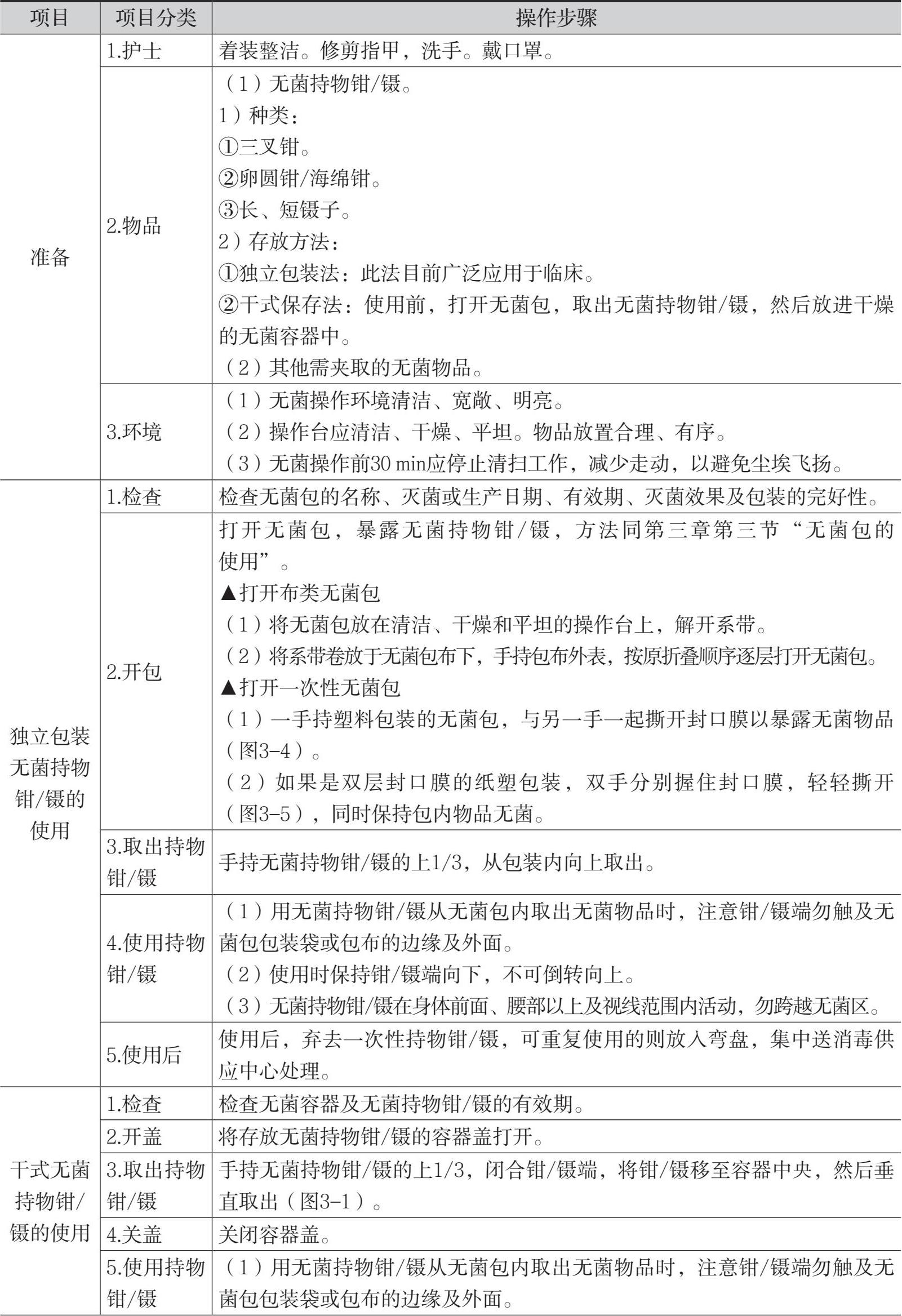

图3-1 取放无菌持物钳

1.能根据需夹取的无菌物品的种类选择合适的无菌持物钳/镊。

2.能正确使用不同保存方式的无菌持物钳/镊,操作过程无污染。

3.动作稳重、熟练。

1.严格遵守无菌技术操作原则。

2.使用前应检查无菌持物钳/镊的灭菌或生产日期、有效期、灭菌效果及包装的完好性,并定期更换,以保持其无菌状态。

(1)如果是独立包装法,无菌持物钳/镊应在使用前才开包取出。采用普通棉布包装的无菌持物钳/镊的有效期为7天,采用纸塑包装、医用皱纹纸包装及医用无纺布包装的无菌持物钳/镊的有效期为180天。

(2)如果采用干式保存法,每个容器只放一把无菌持物钳/镊,每4 h更换1次,若有污染随时更换。

3.从无菌容器取放无菌持物钳/镊时,钳/镊端应闭合,不可触及容器口边缘以防污染;容器盖闭合时不可从盖口取放无菌持物钳/镊,而应打开容器盖再取放,然后关闭容器盖。

4.无菌持物钳/镊使用过程中应始终保持钳/镊端向下,不可倒转向上。

5.不可使用公用的无菌持物钳/镊为伤口换药或消毒皮肤,以防伤口或皮肤被污染。

6.用无菌持物钳/镊从无菌包内取出无菌物品时,注意钳/镊端勿触及无菌包包装袋或包布的边缘及外面,也不可触及非无菌区。

7.用无菌持物钳/镊夹取无菌物品时,手应保持在身体前面、腰部以上及视线范围内,在腰部以下范围视为被污染。勿跨越无菌区。

8.到远处夹取无菌物品时,应将无菌持物钳/镊与其存放容器一起移至操作处,就地使用。

9.无菌持物钳/镊一经污染或受可疑污染应立即更换。

无菌容器用于盛放无菌物品,以保持其无菌状态。

1.评估操作环境是否符合无菌技术操作原则。

2.检查无菌容器的类型、灭菌日期、有效期及灭菌效果。

详见表3-2。

表3-2 使用无菌容器的操作流程

评分说明:操作中发生污染者不合格。

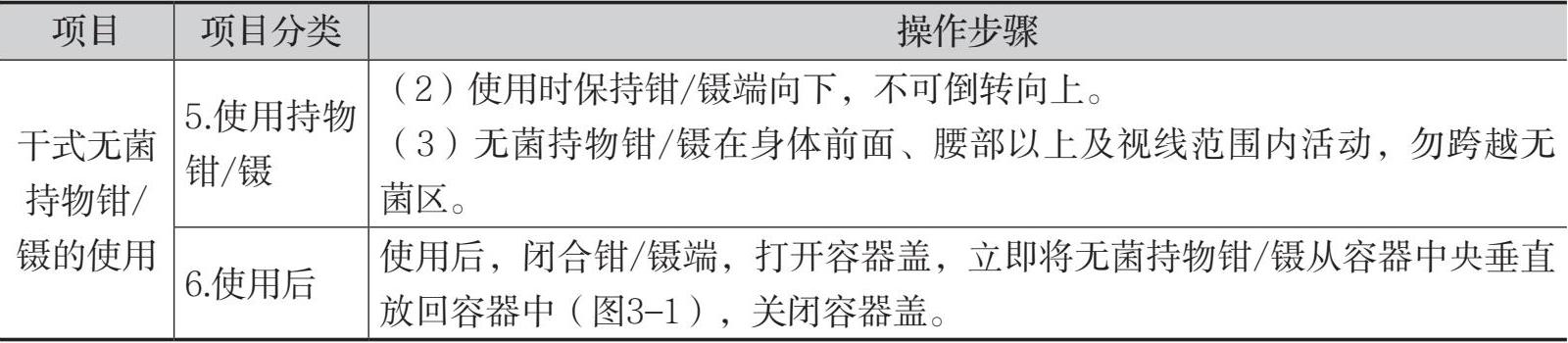

图3-2 打开无菌容器盖

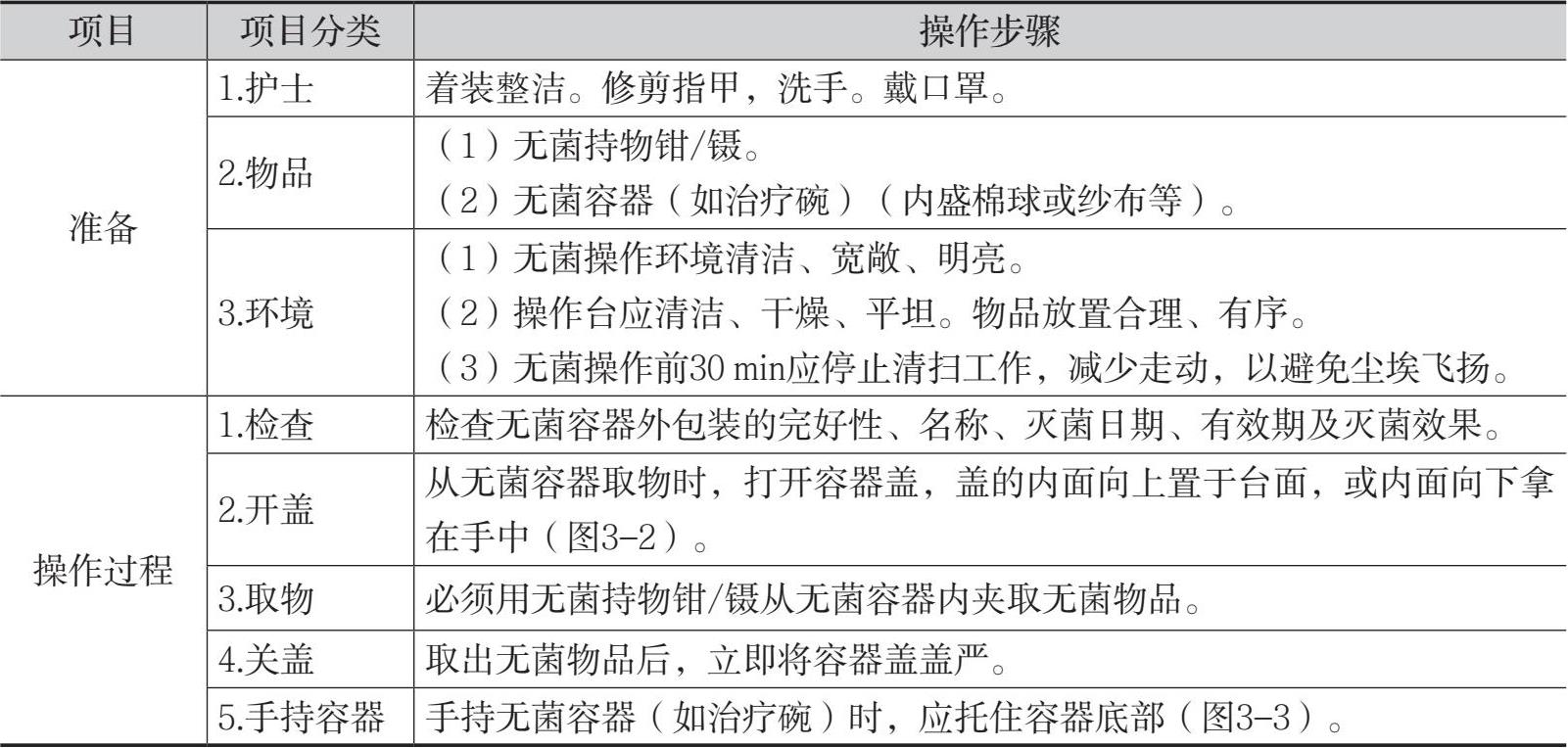

图3-3 手持无菌治疗碗

1.能正确使用各种类型的无菌容器,保持其无菌状态,操作过程无污染。

2.动作稳重、熟练。

1.严格遵守无菌技术操作原则。

2.使用前应检查无菌容器的灭菌或生产日期、有效期、灭菌效果及包装的完好性,并定期更换,以保持其无菌状态。采用普通棉布包装的无菌容器的有效期为7天,采用纸塑包装、医用皱纹纸包装及医用无纺布包装的无菌容器的有效期为180天。

3.在打开无菌容器盖和盖上无菌容器盖的过程中,避免跨越无菌区。手指不可触及无菌容器的边缘及内面。

4.打开无菌容器盖后,盖的内面不可向下置于台面,且避免容器内的无菌物品长时间暴露于空气中。

5.必须用无菌持物钳/镊从无菌容器内夹取无菌物品,不可触及无菌容器的边缘及外面。取出的无菌物品,即使未使用,也不可以再放回无菌容器内。

6.移动或手持无菌容器时,应托住容器底部,手不可触及无菌容器的边缘及内面。

7.无菌容器一经打开,使用时间不超过24 h。

使采用各种医用包装材料(棉布、塑料、纸塑等)包裹的无菌物品在一定时间内保持无菌状态,供无菌操作使用。

1.评估操作环境是否符合无菌技术操作原则。

2.检查无菌包的名称、类型、灭菌或生产日期、有效期、灭菌效果及包装的完好性。

详见表3-3。

表3-3 使用无菌包的操作流程

评分说明:操作中发生污染者不合格。

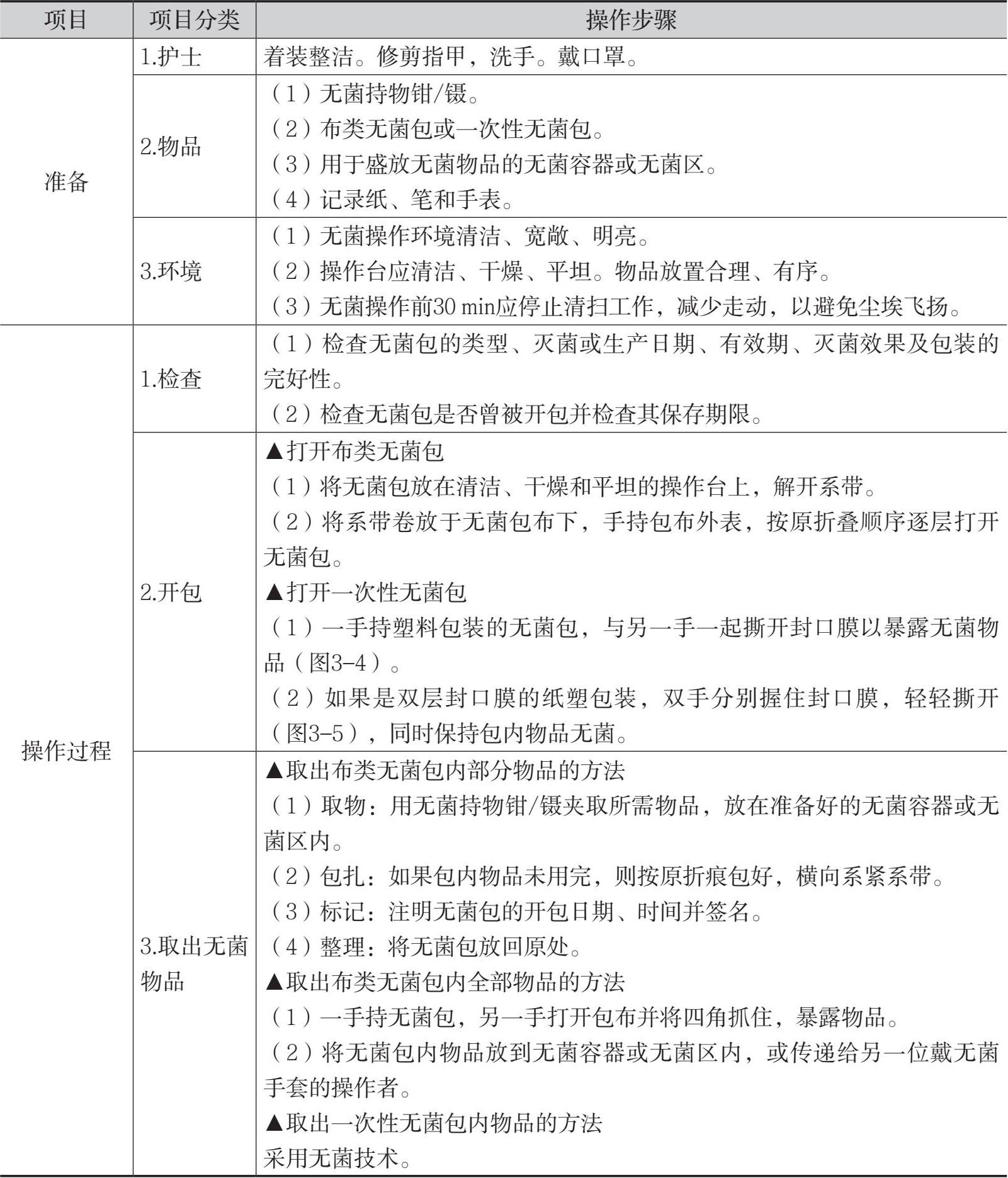

图3-4 一次性塑料无菌包开包法

图3-5 一次性纸塑无菌包开包法

1.能正确使用各种类型的无菌包,操作过程无污染。

2.动作稳重、熟练。

1.严格遵守无菌技术操作原则。

2.打开无菌包时,手不可触及包装袋或包布的内面,不可跨越无菌区。

3.如果无菌包内无菌物品未用完,应按原折痕包好,横向系紧系带,注明开包日期、时间并签名,限24 h内使用。如包布内物品超过有效期、被污染或包布潮湿,可复用物品则需重新消毒、灭菌。

4.无菌包如有标签模糊、已过有效期、封包漏气或破损等情况均不可使用。

将无菌治疗巾铺在清洁、干燥的治疗盘内形成无菌区域,以放置无菌物品,供治疗或护理使用。

1.评估操作环境是否符合无菌技术操作原则。

2.检查无菌治疗巾外包装的完好性、名称、灭菌日期、有效期、灭菌效果等。

3.检查治疗盘是否清洁、干燥。

详见表3-4。

表3-4 铺无菌盘的操作流程

评分说明:操作中发生污染者不合格。

A

B

图3-6 铺无菌盘

1.铺无菌盘的方法正确、无污染。无菌盘平整、美观。

2.无菌盘内无菌物品齐全,放置合理、有序。

3.动作稳重、熟练。

1.严格遵守无菌技术操作原则,不可跨越无菌区。

2.铺无菌盘的区域须清洁、干燥,无菌治疗巾应避免潮湿和被污染。

3.铺好的无菌盘应尽早使用,有效期不超过4 h。

正确取用无菌溶液以保持溶液的无菌状态,供无菌操作使用。

1.评估操作环境是否符合无菌技术操作原则。

2.检查瓶装无菌溶液的名称、浓度、有效期和质量。

详见表3-5。

表3-5 取用无菌溶液的操作流程

续表

评分说明:操作中发生污染者不合格。查对不严格致发生差错者不合格。

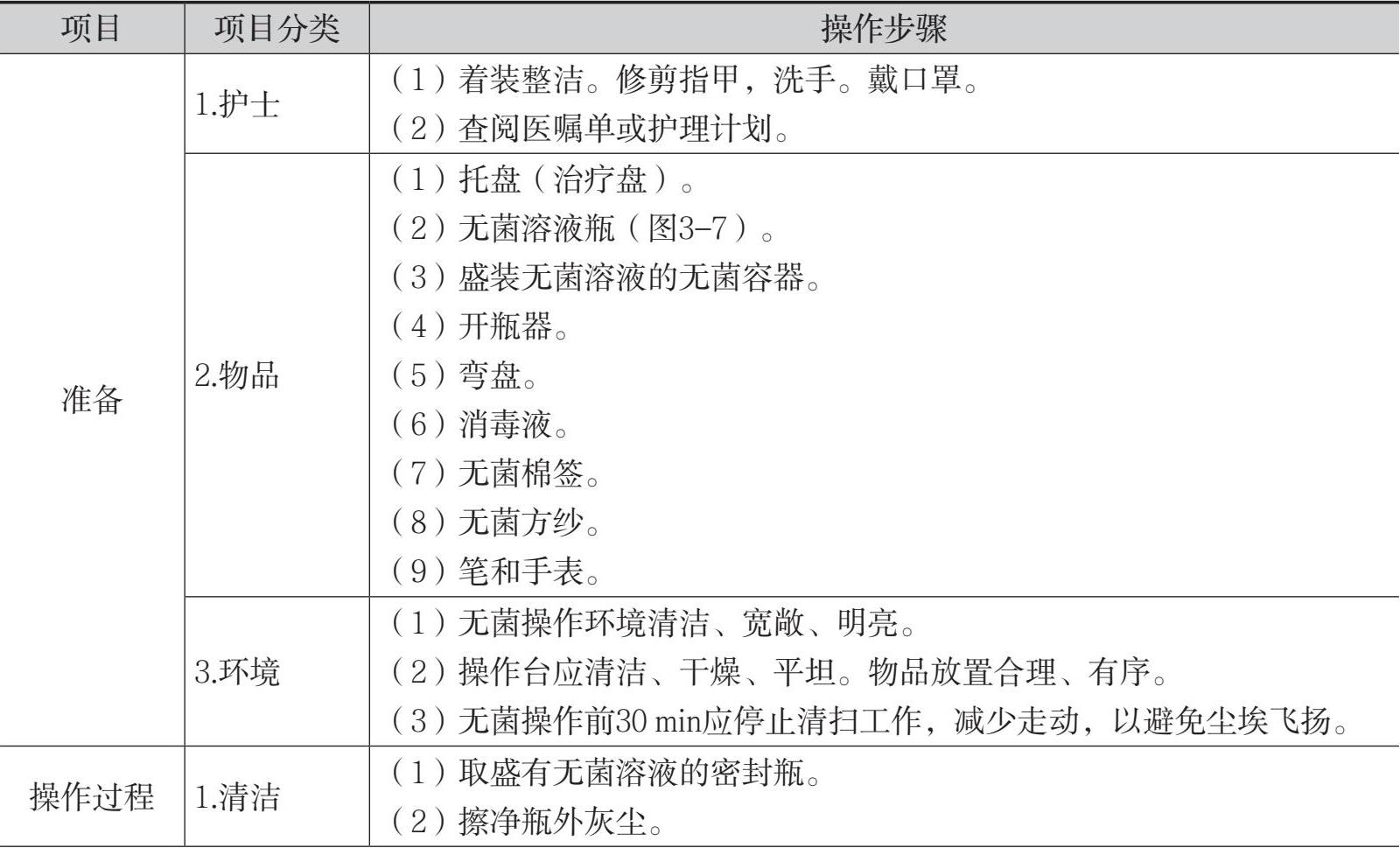

图3-7 临床常用的无菌溶液瓶(胶塞式、拧开式)

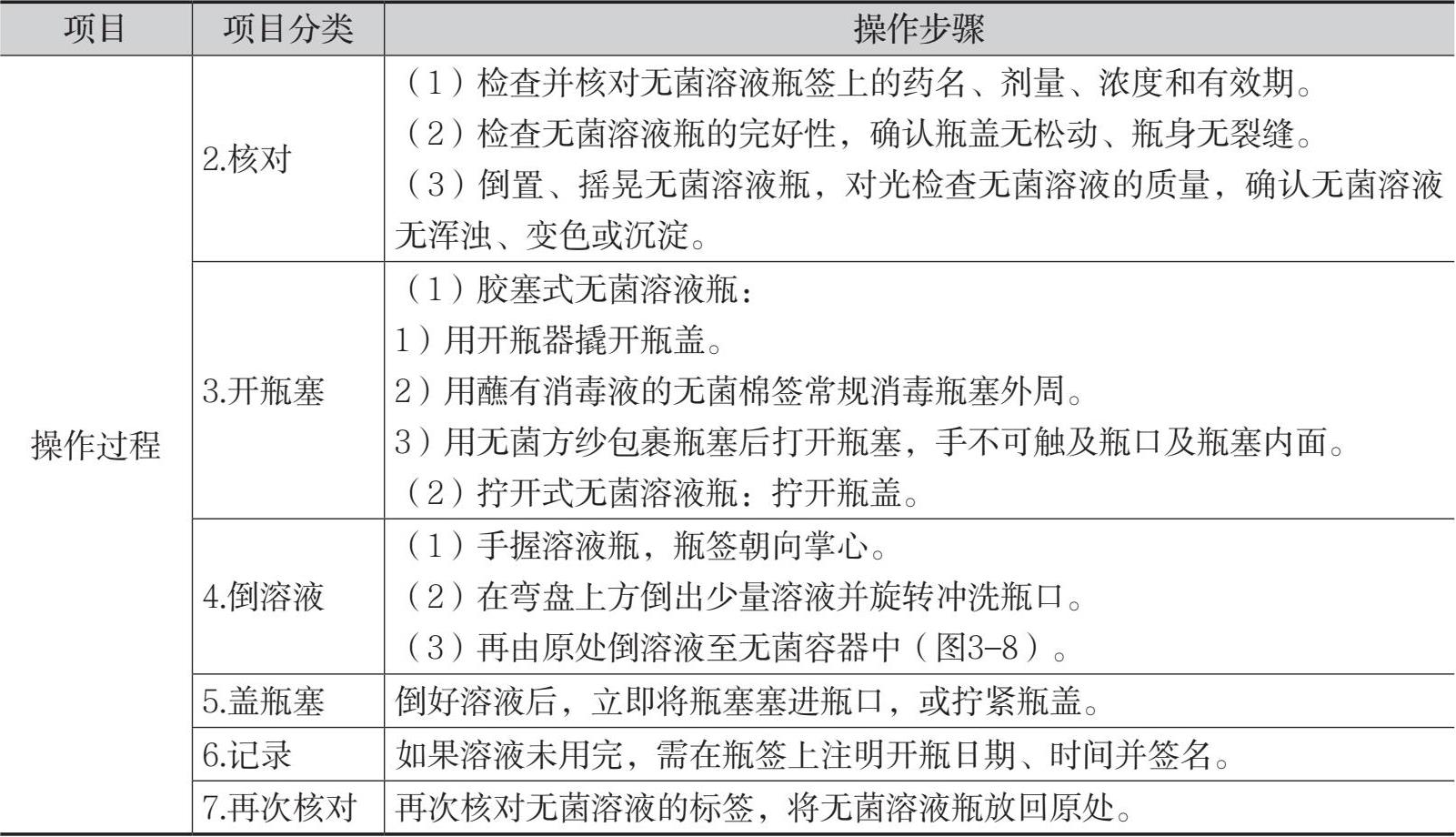

图3-8 倒无菌溶液

1.仔细核对医嘱或护理计划,准确取用无菌溶液。

2.取无菌溶液方法正确,操作过程无污染。倒无菌溶液时无液体溅出及浸湿瓶签。

3.动作稳重、熟练。

1.严格遵守无菌技术操作原则。不可跨越无菌区,手不可触及瓶口及瓶塞内面。

2.不可将物品伸入无菌溶液瓶内蘸取溶液。

3.倒无菌溶液前,先倒出少量溶液冲洗瓶口。

4.倒无菌溶液时,溶液瓶的任何部位均不可接触无菌区。

5.已倒出的溶液不可再倒回瓶内以免污染剩余的溶液,瓶内剩余的无菌溶液限24 h内使用。

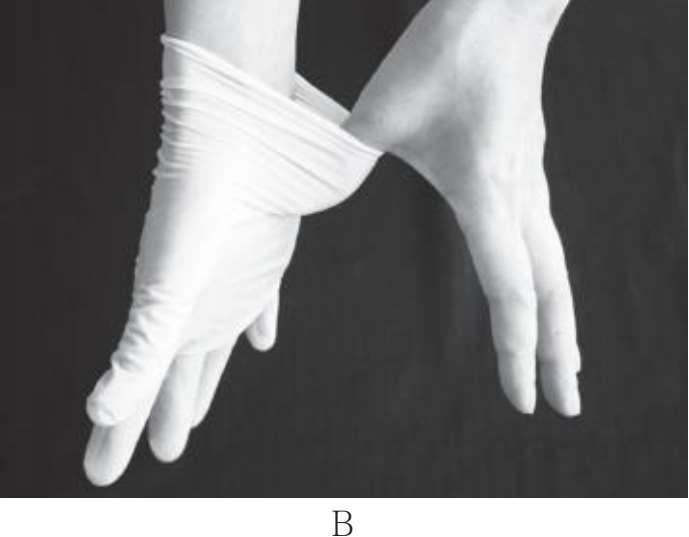

在进行无菌操作时,正确戴、脱无菌手套可确保操作的无菌效果及保护患者和医务人员免受感染。

1.评估操作环境是否符合无菌技术操作原则。

2.检查无菌手套的类型、号码、灭菌或生产日期、有效期及灭菌效果。

详见表3-6。

表3-6 戴、脱无菌手套的操作流程

续表

评分说明:操作中发生污染者不合格。

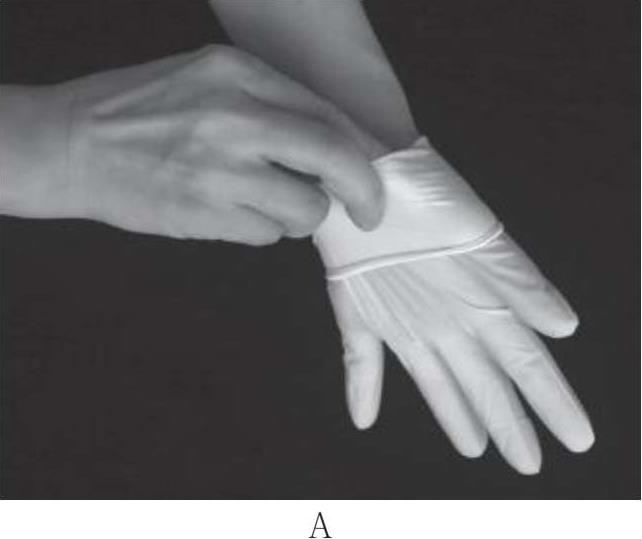

图3-9 一次性无菌手套

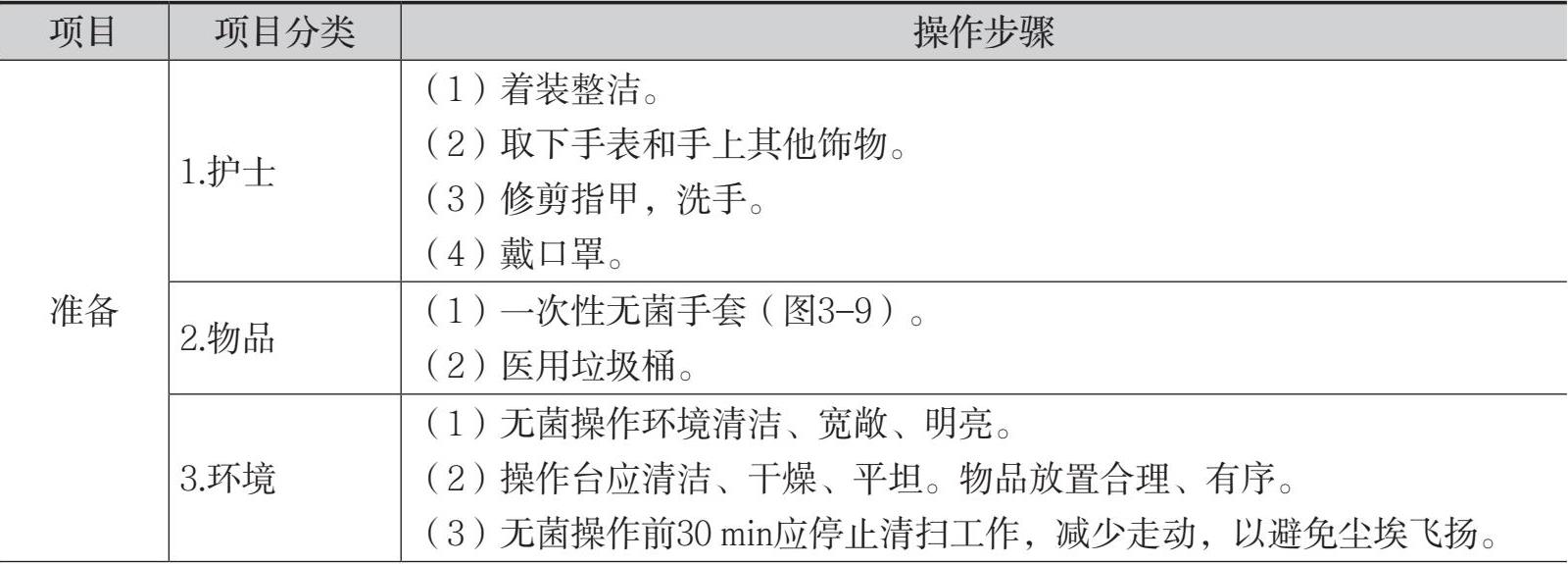

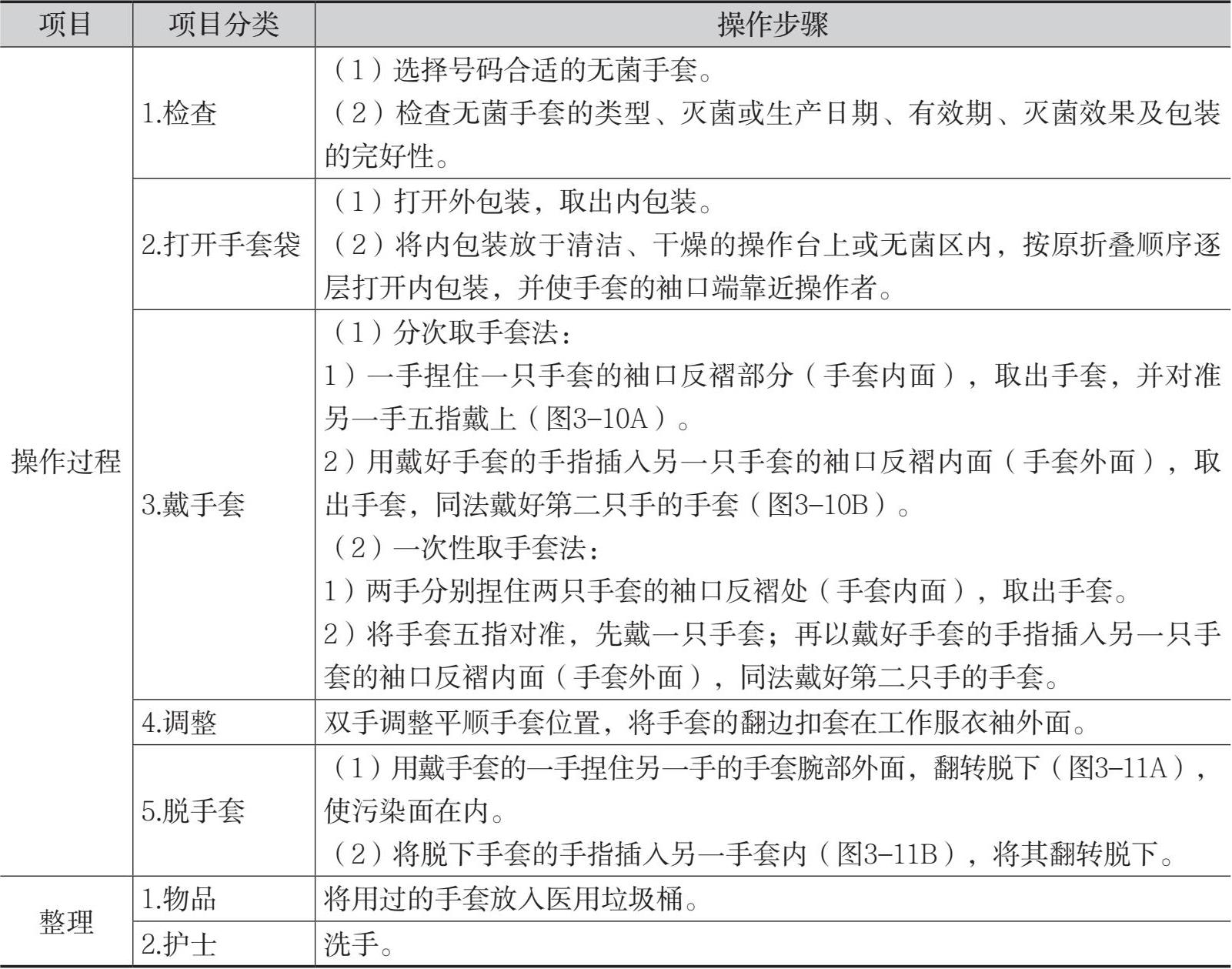

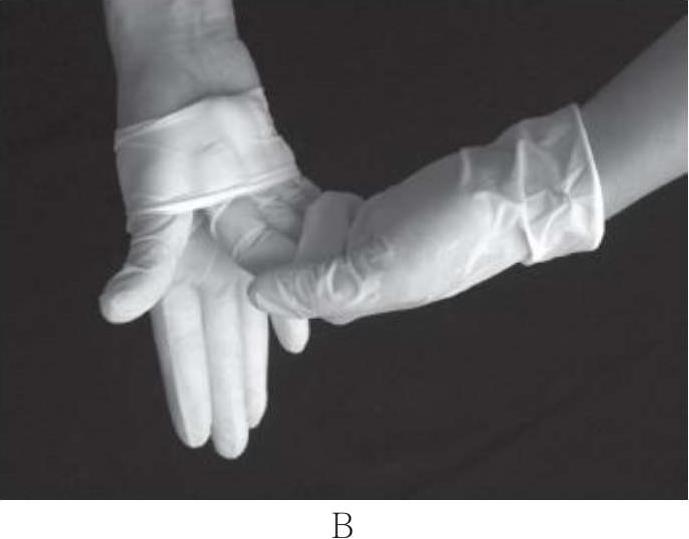

图3-10 戴无菌手套

图3-11 脱无菌手套

1.戴无菌手套的方法正确,操作过程无污染。

2.脱手套的方法正确并妥善处理使用过的手套。

3.动作稳重、熟练。

1.严格遵守无菌技术操作原则。

2.注意修剪指甲以防刺破手套,并选用号码合适的无菌手套。

3.戴无菌手套时,未戴手套的手不可触及手套的外面,已经戴好手套的手不可触及未戴手套的手及另一手套的内面。

4.戴无菌手套后,双手应始终保持在腰部或操作台面以上、视线范围以内。手套如有破洞、污染或可疑污染,应立即更换或加戴一副无菌手套。

5.脱手套的关键点是“污染面对污染面,清洁面对清洁面”。即手套外面(污染面)只能接触手套外面,勿接触皮肤和周围环境;手部皮肤只能接触另一只手套的内面,即清洁面,将手套翻转脱下,使污染面在内。

1.保护医务人员和患者。

2.防止病原微生物传播,避免交叉感染。

1.评估患者病情、采取的隔离种类及隔离措施。

2.评估本次进入患者隔离单位的目的和需要的用物。

3.评估操作环境、洗手及手消毒的设施。

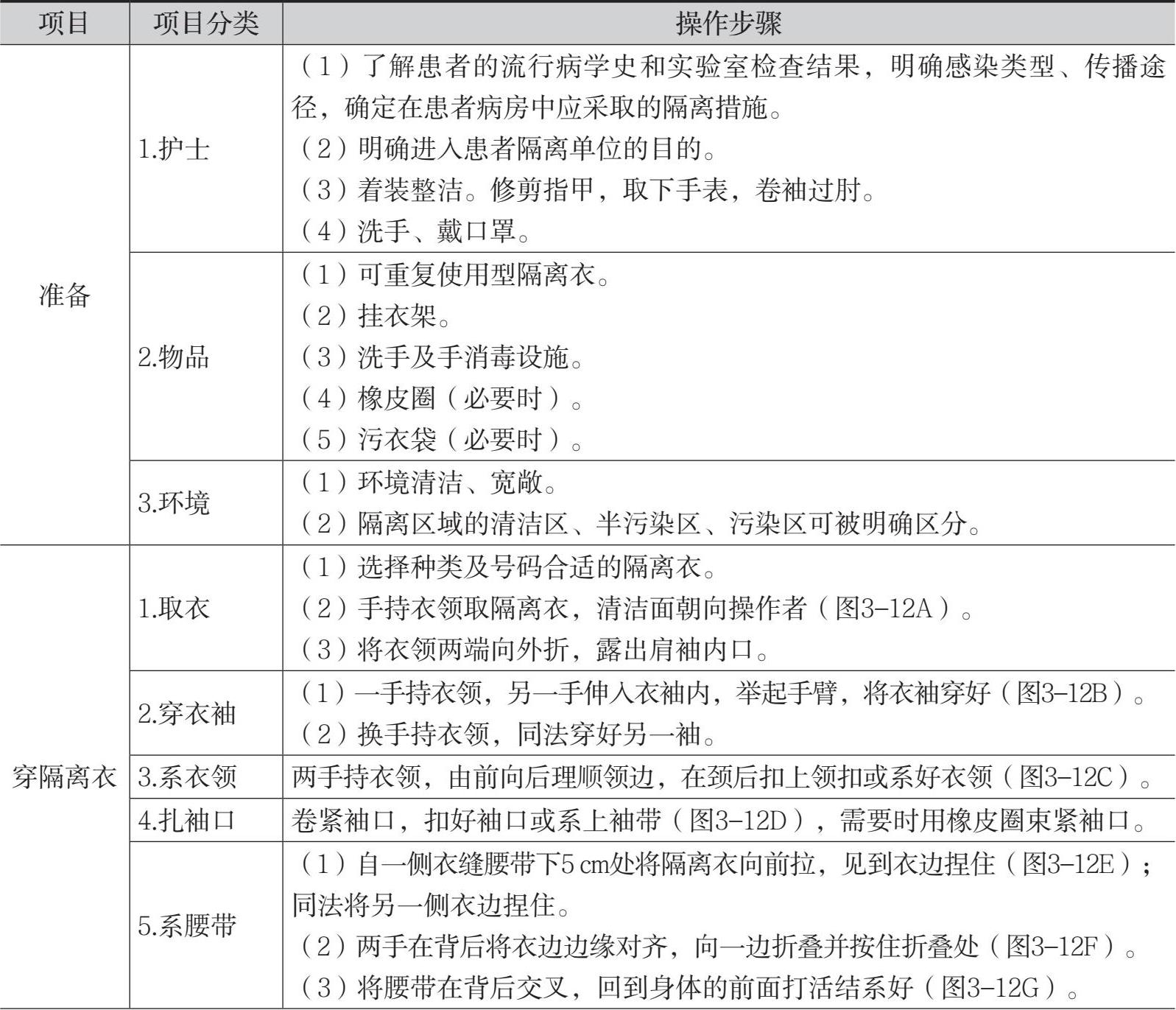

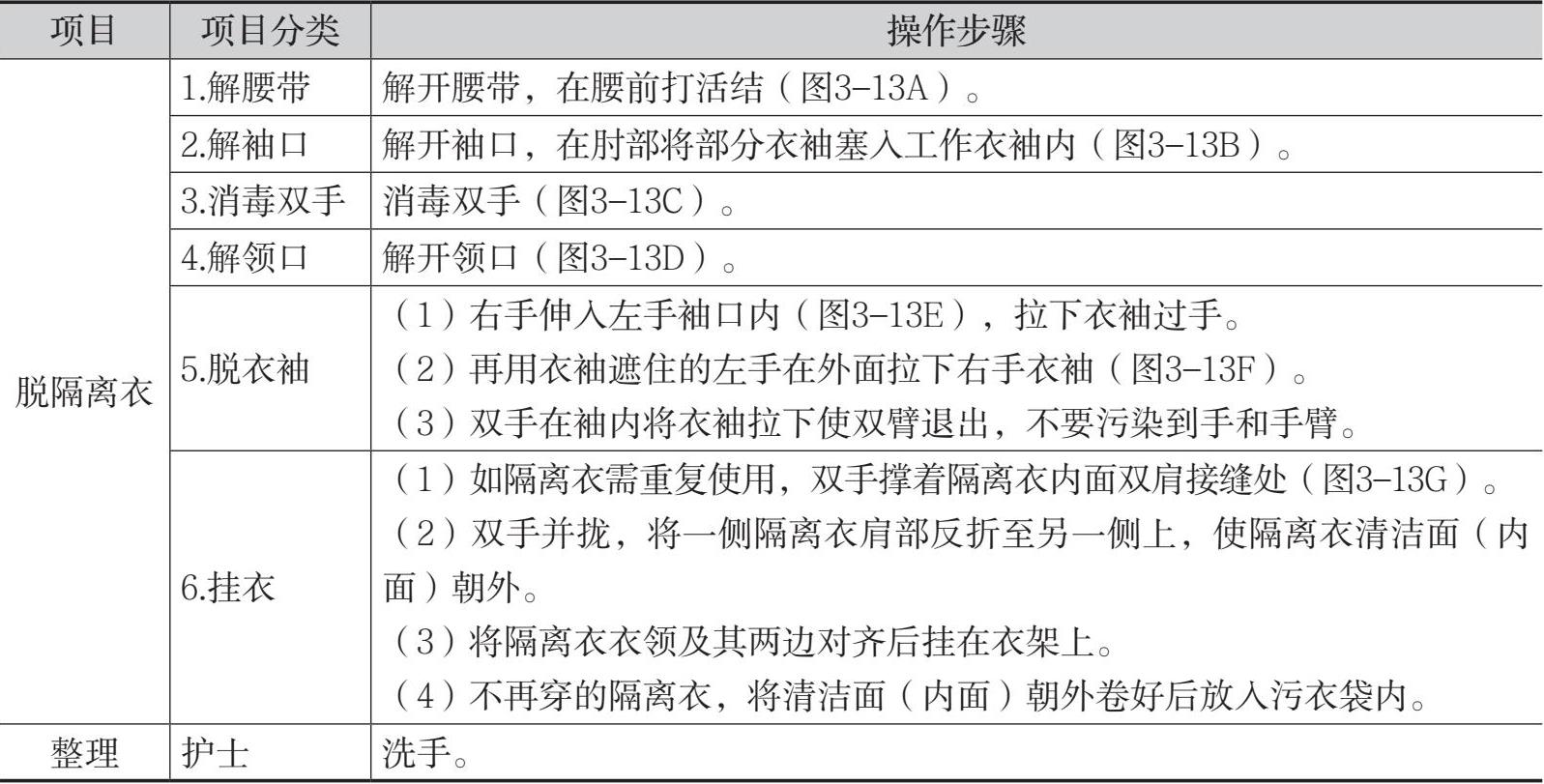

详见表3-7。

表3-7 穿、脱可重复使用的隔离衣的操作流程

续表

操作补充说明:a.一次性隔离衣的穿法无特殊要求;脱一次性隔离衣时,应使清洁面向外,将衣领及衣边卷至中央,放入医用垃圾桶。b.医用一次性防护服由帽子、上衣、裤子组成,可分为连身式结构和分身式结构。当进入甲类传染病病房、进行传染病患者的侵入性治疗或可能被传染病患者的血液、体液污染时需要穿防护服。穿衣顺序为穿下衣→上衣→戴帽→拉上防护服的拉链。穿好后,只限定在规定区域内进行操作活动。脱衣顺序为拉开拉链并向上提拉帽子,待头部脱离帽子后再脱袖子,从上向下将污染面向里边脱边卷至完全脱下,然后放入医用垃圾桶。

评分说明:操作中发生污染者不合格。

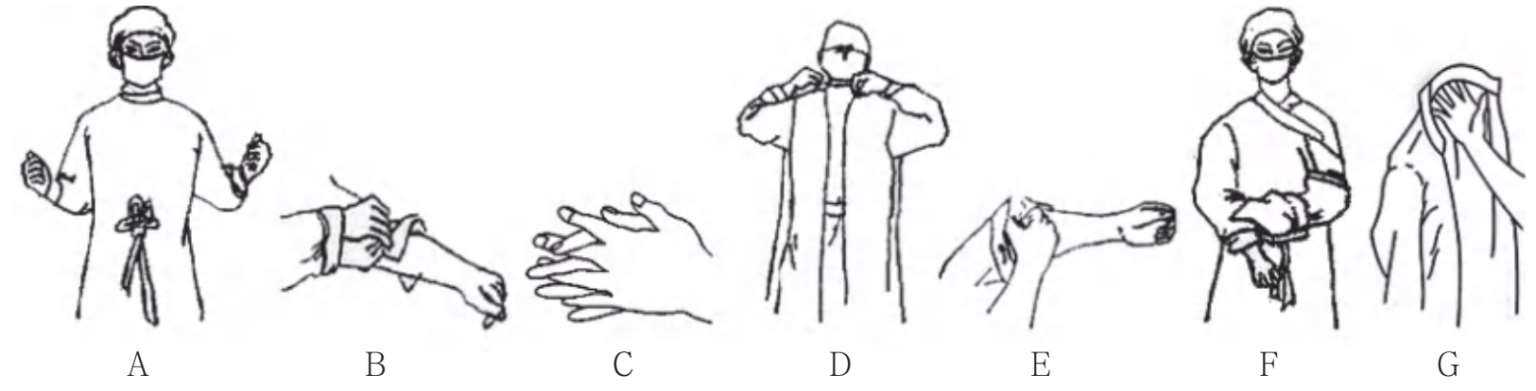

图3-12 穿隔离衣

图3-13 脱隔离衣

1.穿、脱隔离衣的顺序及方法正确,无污染周围环境和操作者。

2.进入隔离病房前,能明确患者的感染类型、传播途径及应采取的隔离措施。

3.所选隔离衣的种类及号码合适。

4.洗手和手消毒的方法正确。

1.隔离衣的号码要合适,应能全部遮盖工作服。

2.穿隔离衣前,做好个人及物品准备,以减少穿、脱隔离衣的次数。

3.穿、脱隔离衣过程中避免污染衣领和清洁面,始终保持衣领清洁。

4.穿隔离衣过程中,手不可触及隔离衣的内面。

5.穿好隔离衣后,双臂保持在腰部以上、视线范围以内,不得进入清洁区,避免接触清洁物品。

6.消毒手时不能沾湿隔离衣,隔离衣也不可触及其他物品。

7.脱隔离衣过程中,手消毒后不可触及隔离衣的外面,不要污染到手和手臂。

8.隔离衣每天更换,如有潮湿或污染,应立即更换。

9.挂在半污染区的隔离衣其清洁面向外,挂在污染区的隔离衣其污染面向外。

1.手卫生(hand hygiene):洗手、卫生手消毒和外科手消毒的总称。

2.洗手(hand washing):用普通肥皂或皂液和流动水洗手,去除手部污垢和部分暂居菌。

3.卫生手消毒(hand antisepsis):用含乙醇的速干手消毒剂擦洗双手,以去除或杀灭皮肤上的暂居菌和减少常居菌。

4.外科手消毒(surgical hand hygiene):用肥皂或皂液和流动水彻底清洗手和前臂,用无菌毛巾擦干手,然后使用长效外科速干手消毒剂,以去除或杀灭皮肤上的暂居菌和减少常居菌。在进行侵入性操作前要求进行外科手消毒。

洗手能去除手部污垢和大部分暂居菌,使手部皮肤得到彻底清洁。

1.确定操作最合适的洗手方法。

2.评估有无洗手设施。

1.洗手池,水龙头采用非手动开关(肘动、脚踏或感应式)。

2.流动水。

3.肥皂或皂液。

4.感应式干手机、纸巾或干毛巾。

1.取下手表和手上其他饰物,衣袖上推到腕上约20 cm,修剪指甲。

2.检查手上有无伤口,任何伤口都应先贴好防水敷贴。

3.站在洗手池前,洗手过程中衣服不要触及洗手池。

4.采用非手动开关打开流动水,使水量充足但不会溅出。

5.用流动水弄湿双手和手腕。保持手的位置低于肘部,使水流向指尖。

6.取适量肥皂或皂液,均匀涂抹于双手。

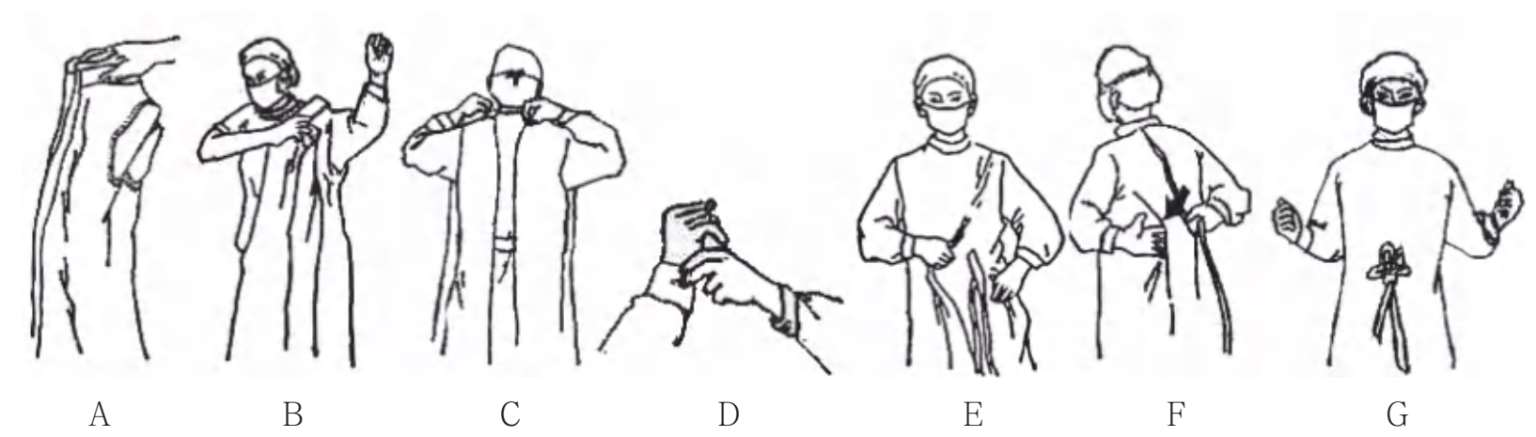

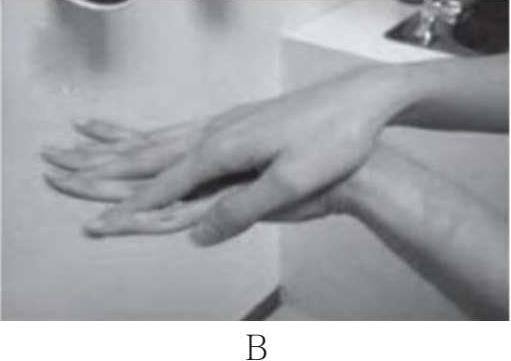

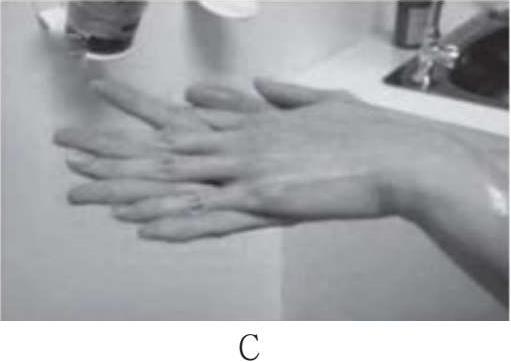

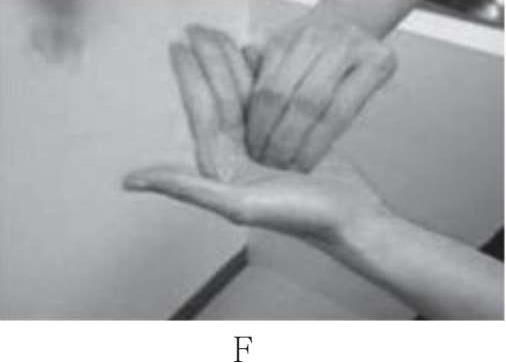

7.认真揉搓双手至少15 s。揉搓双手的每个部位,包括手掌、手背、手指、指缝、指关节、指尖和手腕。推荐采用六步洗手法(图3-14)。必要时采用七步洗手法,第七步是洗手腕和手臂。

(1)掌心对掌心,手指并拢,相互揉搓。

(2)掌心对手背,手指交叉沿指缝相互揉搓,两手交替。

(3)掌心对掌心,手指交叉沿指缝相互揉搓。

(4)两手互握,互搓指背。

(5)一手握另一手拇指旋转揉搓,两手交替。

(6)指尖在对侧掌心中前后揉搓,两手交替。

8.在流动水下彻底冲净双手,指尖朝下,直至皂液冲净为止。

9.如果手污染严重,重新取用肥皂或皂液,再次揉搓并清洗。

10.用脚或手肘关水龙头。如果水龙头不是肘动、脚踏或感应式开关,应先擦干双手再用纸巾关水龙头。

11.用纸巾擦干双手,或用感应式干手机吹干双手。如果使用清洁毛巾擦手,毛巾应一用一消毒。

图3-14 六步洗手法

注:以上六步是洗手法的核心。腕部污染机会较大时(如夏季),或在清洁度要求较高的科室(如手术室),需增加第七步洗手(握住手腕,旋转揉搓,两手交替)。

1.洗手设施完善。

2.遵循洗手指征。洗手程序及方法正确。手部皮肤得到彻底清洁。

3.双手洗后无致病性微生物。

4.工作服未被溅湿,周围环境无被污染。

1.手上有可见污染物时,应用肥皂和水彻底洗净手的每个部位,洗手范围为从指尖到手腕上10 cm。揉搓时间至少15 s。双手洗后应无致病性微生物。当手上无可见污染物时,才可用速干手消毒剂消毒双手代替洗手。

2.手上不要佩戴手表及其他饰物。

3.调节合适的水温和水流量,避免水溅出污染周围环境。

4.确保彻底清洗干净指甲、指尖、指缝和指关节等部位。

5.应当使用一次性纸巾擦干双手,或用感应式干手机吹干双手。如果使用清洁毛巾擦手,毛巾应一用一消毒。不可使用公用毛巾,以防感染传播。

6.肥皂或皂液应置于清洁容器中。容器应每周清洁、消毒。禁止将皂液直接添加到未用完的取液器中,使用的固体肥皂应保持干燥。

7.合理配备洗手后的干手物品及设施,以免造成手的二次污染。

8.以下情况医务人员应洗手:

(1)进入和离开病房前。

(2)接触清洁物品前,处理污染物品后。

(3)无菌操作前后。

(4)接触患者伤口前后。

(5)护理任何患者前后。

(6)戴无菌手套前,脱手套后。

(7)上厕所前后。

手消毒法用于清除手部的致病性微生物,预防感染与交叉感染。

检查双手的污染程度和范围,选择合适的手消毒方法。

速干手消毒剂。

1.检查双手的污染程度和范围。

2.手上无可见污染物时,可用速干手消毒剂消毒双手代替洗手。

(1)取适量的速干手消毒剂于掌心。

(2)按照六步洗手法认真揉搓,确保手消毒剂完全揉搓到手的每个部位。

(3)揉搓直至手部自然干燥,因为速干手消毒剂能快速自动干燥,不需用纸巾擦干。

1.选择的手消毒剂恰当。

2.手消毒的程序及方法正确。

3.手消毒后无致病性微生物。

1.如果手上有患者血液、体液之类的蛋白性物质等可见的污染物时,直接使用速干手消毒剂无效,使用前应先用肥皂和清水洗手并擦干双手。

2.临床已不推荐使用浸泡消毒法进行手消毒。

3.以下情况必须先洗手再进行手消毒:

(1)实施侵入性操作前,如动脉或静脉导管置入术、留置导尿术等。

(2)护理新生儿或免疫力低下的患者前。

(3)接触血液、体液和分泌物后。

(4)接触被致病性微生物污染的物品后。

(5)护理传染病患者后。

(冯晓玲 刘婷)