青春筑星海 梦想扬风帆

去泉州簪花,到汕头跟着英歌舞游街,不是对着电子屏倒计时跨年,而是到确山看漫天的打铁花,当代年轻人的爱好终于追上了中式美学的步伐。

不只是近身观赏,还要亲自上手,在一些非遗作品的视频下面,来自全国各地的年轻人纷纷展示自己的动手能力,评论区热闹非凡。哪里有非遗民俗,哪里就有赶来体验的年轻人,近几年的春节,“追年”是最热门的旅游选择。回家的时候除了相册里2GB的视频照片、满满的精神享受,还有一身技艺和周边:壮族织锦的包包里装的是侗族印染的T恤,连家里的猫狗也没被落下,躺上了铲屎官搜罗回来的非遗柳编窝。

作为新型的深度旅行方式,跟着非遗去旅行,已成为都市人汲取非遗养分的精神补品。当时尚还在用贵价标签和“××风”定义奢侈的时候,年轻人已经从消费陷阱中觉醒:体验非遗文化才是让人回味无穷的中式美学奢侈品。非遗的奢侈,不在于价格,而在于时间、材料、工艺和千百年沉淀的经验和智慧。

动辄以年为单位的制作时长,由宝石研磨而成的颜料,一根蚕丝劈成48股的繁复工艺,其中的心血凝结成了视听触觉的顶级享受,也难怪年轻人对传承千百年的“老祖宗严选”着迷上头。而在赛博时代,非遗正在经历年轻人的再次“开发”。

如果你在抖音搜索“皮影”,就会在@汪氏皮影·确实牛皮的视频里,发现这项非遗项目已经“进化”到了next level(新的层级):“白骨精”跳起了“科目三”,迈克尔·杰克逊迈出经典太空步,表情包网红Loopy站上奥运会赛场……搭配着魔性的卡点BGM(背景音乐),网友一边笑称“非遗好歹是传下去了,但好像传到歹人手里了”,一边无法自拔地把这些皮影戏刷到了百万播放量。

“00后”党飞华是汪氏皮影第五代传承人,外公汪天稳、妈妈汪海燕皆在业内声名赫赫。从小亲历了皮影舞台逐渐冷清,党飞华心中埋下不甘的种子。大学时,学生物专业的他用大肠杆菌生产出天然色素代替传统皮影染料,还因此获得国际基因工程机器大赛(iGEM)金奖。正式接棒后,他把热梗、流行IP融入皮影,与《王者荣耀》合作推出特色皮肤。面对“这是皮影戏吗”的疑问,他回复:“怎么不算呢?”他的初心很明确:让年轻人看到并感兴趣,皮影才有更多活下去的机会。

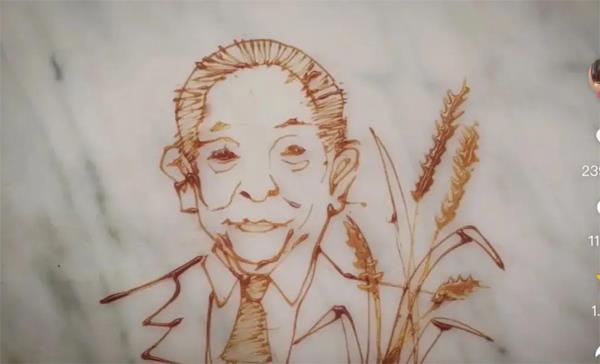

同样是复刻非遗,@江寻千(九月)卷起的是普通女孩进化出“非遗”战甲的青春风暴。6年前,她还是一名游戏原画师,学过美术、京剧,2021年用糖画作品《禾下乘凉梦,一稻一人生》纪念袁隆平院士后,从此一发而不可收。鱼灯、通草花头饰、古法制墨……网友把她的评论区变成了许愿墙。在她的镜头下,湘西赶尸是帮助客死他乡的游子了却还乡的夙愿。漫天火花下,她成为确山打铁花技艺的第一位女传人,建立起女子铁花队,让女性身影也出现在这项仪式中。“也许力量有高下之分,但勇气没有。”她说。

有走复古路线的,自然也少不了追求科技未来风的。@见筑师则是给古建筑照“X光”的新潮团队。几个年轻人因学习建筑设计而对古建筑产生兴趣,用数字化技术“拆解”非遗古建筑架构。在他们的动画里,人们第一次透过古老恢宏的外观领略到古建筑的精妙。解构太和殿时,团队曾因一个柱子尺寸误差导致构件无法衔接,只能返工;复原应县木塔时,他们震撼于古人用3000吨木头在千年之前搭建20层楼高建筑的智慧——现代科技还原尚且繁复,彼时全靠人脑推演。古建筑数字化复原和留存,堪称一场赛博重生。

有人质疑这些创新是对非遗的侵蚀,但毋庸置疑,非遗一定会在被遗忘后消亡。保护非遗,不是要将老手艺尘封在博物馆里,而是要用传统方式展示新时代大众喜闻乐见的内容,让非遗长出新的血肉。

羽毛风筝曾是差点绝迹的非遗技艺。以老鹰风筝为例,需仿照老鹰的形体扎骨架,再用雁鹅翅羽、麻鸭腹羽等复原各部位的羽毛,且整体设计要符合空气动力学。抖音达人@吴大安寻访时发现,唯一会做羽毛风筝的张志刚老师已意外离世,其徒弟也未学成。一项非遗技艺的消失就在眼前发生,只剩最后一件作品。这让网友扼腕,其中就包括抖音达人@南翔。他探访了张志刚的徒弟金月强、标本复原师张荣军、潍坊风筝国家级非遗传承人张效东,历经半年收集5种禽类的上万片羽毛,成功复原羽毛风筝。“羽毛风筝不是只有最后一只了,相信从今天开始,它会越来越多。”在成都举办的抖音非遗嘉年华现场,张志刚的孤品风筝与@南翔和@五十七(宣传非遗版)复刻的羽毛风筝一同展示,雄姿重生。@吴大安现场讲述的故事,见证了一个欣赏者向文化传播者的转变。

大众参与非遗传承,未必要成为学徒,@吴大安的探访记录也是一种颇具意义的延续。留学生@陈楚念就是如此。生长于福建的他,大二阅读了《中华巫傩文明》后对傩舞产生兴趣。在多伦多留学时,他穿着深蓝色汉服、头戴金属花冠,表演融入机械舞元素的赛博朋克国风舞蹈,令外国师生折服。他说:“每次创作前,我都会阅读大量史料,寻找合适的文化切口,再融入现代元素。这些创新,都是对传统资料不断积累的成果。”

《2025抖音非遗数据报告》显示,平台30岁以下的非遗传承人同比增长24%,“00后”非遗视频创作者数量增长95%,非遗商品年销量超65亿单。短视频打破了传统传承的时空限制,从抖音非遗嘉年华直播里观众“想去看看”的热情提问,到线上点赞、下单,线下体验的完整链路,年轻人正以全新姿态,让非遗在当代生活中完成“活态传承”。

越来越多的年轻创作者投身非遗传承,不仅是为非遗魅力所吸引,更因找到了自由生长的舒适区。创作者们通过镜头给非遗“续命”,网友在非遗体验中回归本真,这种双向奔赴正是非遗传承的最佳姿态。对古人而言,福建三太子、潮汕英歌舞何尝不是他们的cosplay?糖人是可以吃的手办,皮影戏是走街串巷的国漫——非遗在不同时代本就有不同的表现形式,其内核始终是统一的文化认同和工匠精神。

以前,非遗传承需跋山涉水求师,靠口手相传记录,依赖血缘或地缘获取学习机会;如今,传承人、宣传者用短视频记录心血、分享体验,让更多人在线上大开眼界。在抖音非遗嘉年华直播中,主持人@国翠儿带着网友沉浸式欣赏傩戏面具、莆田木雕等非遗展品,品尝老字号小吃,体验AI非遗变装秀。直播间里“这是在哪里”“我想去看看”的发言络绎不绝,年轻人的探索激情已被点燃。

在抖音的多元空间里,非遗内容创作者让沉寂的传统文化、技法和建筑重登舞台,观众将其融入生活与记忆,非遗传承链条就此闭环。从点赞一个视频,到下单一件工艺品,再到一次线下体验,每一步都是我们与祖先古老智慧的遥相呼应。

(叙丞摘自微信公众号“三联生活实验室”,本刊节选)