很多时候,我们所做的事情,未必与自己的认知是一致的。比如说,一个人的道德感非常强,格外重视诚实和正直的品质,但他的工作要求他经常撒谎或进行不道德的行为。这种情况下,他的行为—工作要求,与他的信念—诚实和正直,便产生了矛盾,这就是认知失调。

类似的例子数不胜数,例如:

一个人认为健康饮食对身体非常重要,但因为种种条件限制,不得不经常吃快餐。这种行为就与其认知不一致,可能导致认知失调;

一个人梦想从事有意义和有创造力的工作,但实际上却在一个枯燥无味、缺乏创新的职位上工作,这种职业理想与工作现实之间的差距可能导致认知失调;

一个人设定了储蓄和投资的财务目标,但却经常进行冲动消费,购买实际上并不需要的物品,这种消费行为与他的财务目标不一致,可能导致认知失调;

一个人期望朋友或伴侣总是支持和理解自己,但现实中总会遇到冲突或误解,这种期望与现实之间的差异可能导致认知失调。

并非所有认知失调最终都会导致心理崩溃,但那些涉及人生关键“信条”的认知长期“失调”的话,随着时间的推移,这种失调可能会导致极度的心理压力和不适感,而不断累积的心理压力,最终可能导致个体的心理崩溃。

罗马皇帝尼禄是罗马帝国的第五位皇帝,他16岁就登基了。

年轻的尼禄皇帝表现出了对于艺术的热烈追求,他本人是一位充满热情的音乐家和歌手,他经常在公共场合表演,特别是弹奏竖琴。作为皇帝,尼禄积极参加了许多音乐比赛,并声称自己在这些比赛中获胜。尼禄的演出不限于音乐,他还参与了戏剧表演,虽然这在当时被视为“有失身份”的举动。

尼禄还是一位诗人,他创作了一些诗歌作品。虽然这些作品大多没有流传下来,但据称他在文学方面也有一定的才华。尼禄对建筑和城市规划也有浓厚的兴趣。罗马大火后,他启动了罗马重建计划,引入了新的城市规划理念,包括修建更宽敞的街道和改进防火措施。

作为一个艺术爱好者,尼禄还是当时罗马帝国艺术家和表演者的重要赞助人,他鼓励和支持了许多艺术活动。他的宫廷成了艺术家和文学家的聚集地,他们在那里创作和表演作品。

可是,尼禄对于艺术的热爱与追求,并没有成为他的人生的“加分项”,反而遭到了许多批评和非议。许多罗马贵族和历史学家对他的行为大加指责。有人认为他的行为不符合皇帝身份,毕竟当时的罗马社会普遍认为:皇帝应该是一个严肃、庄重的领袖,专注于政治和军事事务。尼禄对艺术的热情,特别是他亲自参与音乐和戏剧表演,被一些贵族和历史学家视为不适合皇帝的行为。他们认为这种行为降低了皇帝的尊严和权威。还有人批评他忽视了自己的本职工作,他们批评尼禄花费大量时间和精力在艺术活动上,这种对艺术的过分关注分散了他管理帝国的注意力。

我们有理由相信,饱受批评的尼禄,产生了严重的认知失调,一方面是“对于自己艺术家身份的热爱”,另一方面是“皇帝身份的必要约束”,这两个方面的认知产生了矛盾,最终让尼禄出现了自身道德信念和罗马社会的期望之间的认知失调。这种失调导致了尼禄的心理崩溃,并最终激发了他的“自毁倾向”。

普通人的自毁会祸及家庭,但皇帝的崩溃和自毁则会祸及一个国家。心理崩溃之后的尼禄“破罐子破摔”,做出了许多令人惊讶的暴行。他杀死了他的母亲和两任妻子,并以极其残忍的方式处决了许多反对者,包括将他们钉在十字架上、烧死或让野兽撕咬。

因为暴政,尼禄失去了许多贵族和军队的支持。公元68年6月,叛乱和政变在罗马帝国悄悄酝酿,最终,罗马参议院直接宣布尼禄为国家公敌,并下令逮捕他。在得知这一消息后,尼禄逃离了罗马。最终,走投无路的尼禄在罗马附近的一座别墅中自杀,结束了他的生命,此时尼禄只有31岁。

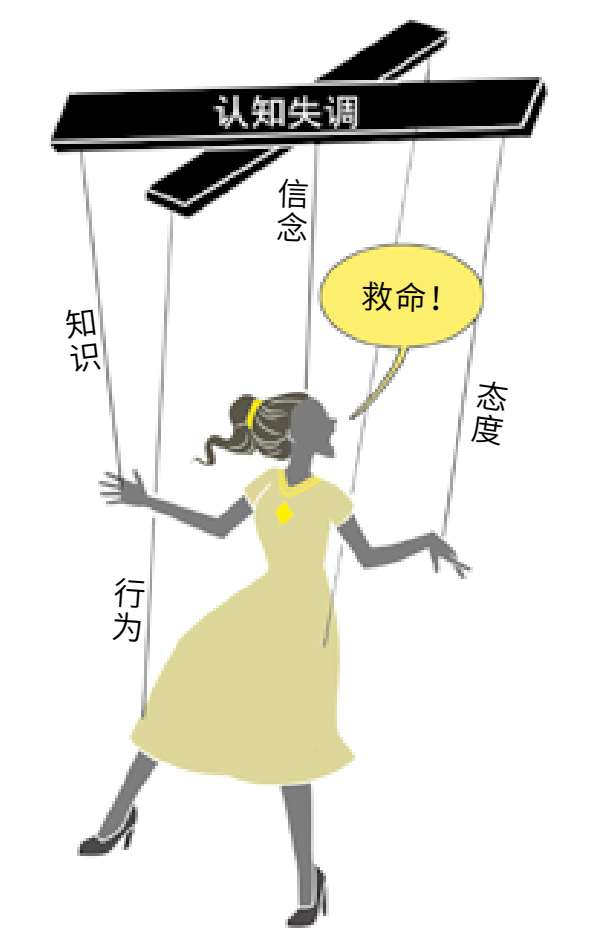

认知失调是心理学家利昂·费斯廷格在1957年出版的书籍《认知失调理论》首次提出的一个心理学概念。它指的是:当一个人同时持有相互矛盾的认知(如信念、态度、知识或行为)时,会产生一种心理不适感。

长期的认知失调会带来非常严重的心理问题,并最终导致心理崩溃。这是因为认知失调会给人带来巨大的“心理矛盾”。如凡·高,他的心理矛盾来源于“对于自己艺术作品的自信”及“社会对于自己的艺术作品的不认同所产生的‘不自信’”导致的认知失调;再如诸葛亮,他的心理矛盾来源于“坚信‘天佑大汉’的所谓天道”和“汉朝已经难以延续的事实”所带来的认知失调。

从心理学的角度来看,人类倾向于“寻求内心认知的一致性”,如果一个人的认知始终无法实现一致,那么他的心理终究会出问题。小问题是纠结、郁闷,大问题就是长期焦虑导致崩溃。一个长期生活在矛盾中的人,如果不能及时走出这种矛盾,那么势必会引起心理上的崩溃。

如果用我们中国的传统思想概括,可以将认知失调理解为“知行不合一”—认识和行为无法实现统一。认识到这一点后,改善认知失调的方法也就呼之欲出了—努力去追求知行合一。

目前,心理学给出的减少认知失调的途径主要有四种:

一是改变行为,调整自己的行为以使其与认知一致。例如,当一个人觉得自己当下的工作与自己秉持的人生哲理相违背时,可以考虑换一份工作。工作是“行为”,秉持的人生哲理是“认知”,通过改变行为来“迎合”自己的认知,便可以改善认知失调。

二是改变认知,改变或否定与行为相矛盾的认知。比如当一个人觉得自己当下的工作与自己秉持的人生哲理相违背时,可以认真想一想:“我所秉持的人生哲理是否是正确的认知?”如果发现自己所坚持的东西是错的,那么只要把错误的认知调整过来,让其与行为相匹配,便可以解决认知失调的问题。需要着重指出的是:许多人在遇到认知失调的时候,常常会下意识地觉得“不是我做了,是全世界都错了”,但在大多数时候,真相是:不是世界错了,而是你的认知有误。

三是增加新的认知,引入新的认知以支持现有的行为。例如,有些人常常用比较直接的方式来表达自己的情感,在传统认识里,这样的行为是不妥当的,因为他们会觉得自己有问题,这实际上是一种认知失调—内心表达欲与一般性社会评价的失调。但是,现代心理学强调情感表达的重要性,认为它是健康的人际关系和个人心理健康的关键,在获得了这一新的认知之后,人们便可以走出认知失调,心安理得地延续自己的行为方式。

四是减少认知的重要性,降低矛盾认知的重要性,从而减少失调感。有些人把自己某方面的认知看得太重,例如,有些人认为“细节决定一切”,在行为上过分关注细节,因此,身边许多不重视细节的人或事便成了他的“心魔”,随时随地影响着他的情绪,此时,他需要做的就是“减少认知的重要性”—别把自己的某种认知当成金科玉律,去要求所有人。

总而言之,对抗认知失调的方式就是“知行合一”,让自己的行为与认知高度统一,便可以获得“心安理得”的生活状态,从而避免因为严重认知失调导致的心理崩溃。