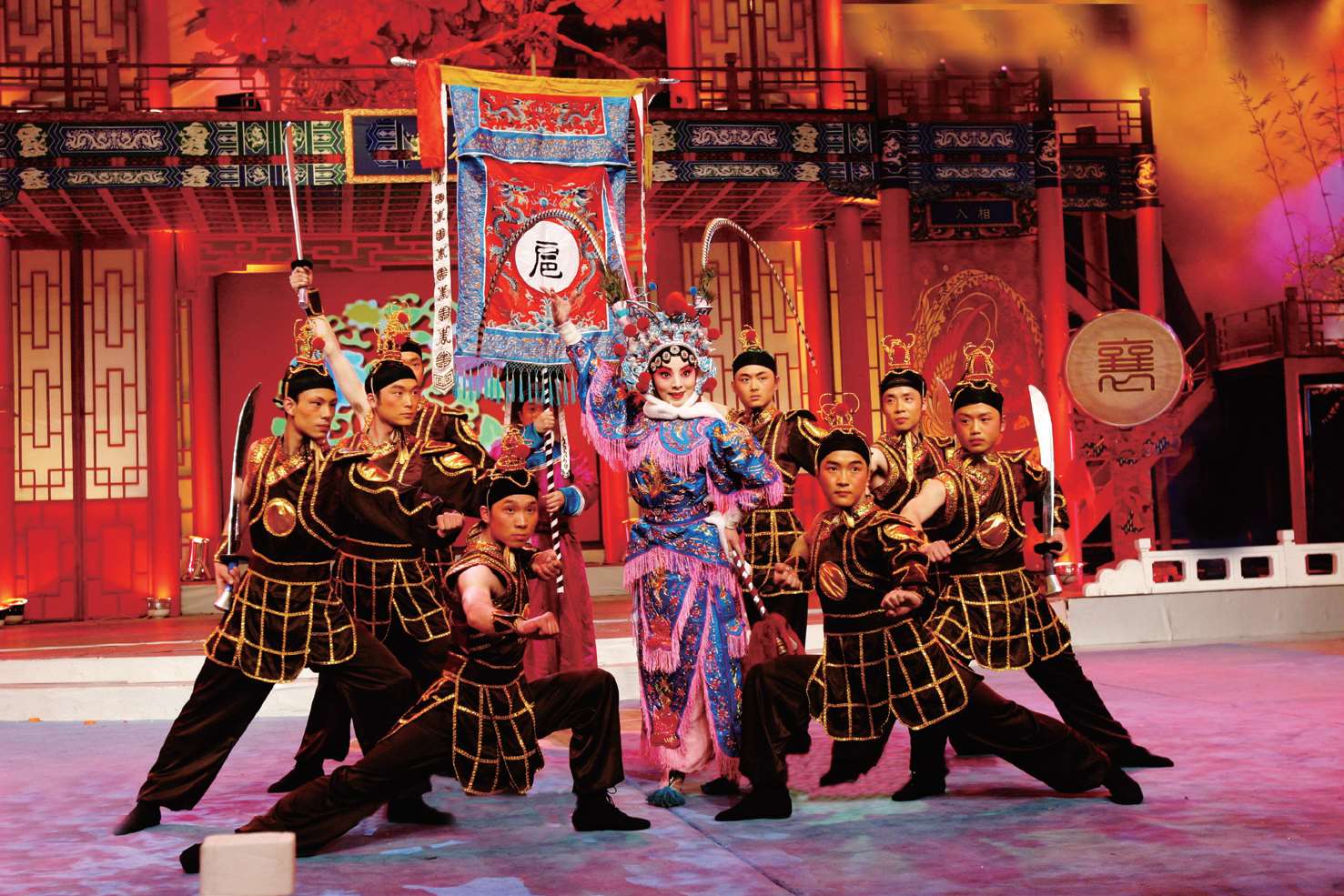

■ 上党梆子剧中的人物

在清代末期,除了赵清海外,上党梆子还涌现出了其他众多的名家名角,如鸣凤班的须生段生荣,小生宋苟明,旦角刘雅斗、李小保,三花脸杨三圭等。其他戏班的还有二花脸都岐岐,老旦郎发香,小生郎小喜,须生靳伯庐等名角。

也正是这些著名艺人的传承和创新,上党梆子兼收并蓄,从而逐步地丰满壮大和完善,并且形成了州底派和潞府派两大主派,其中前者又别称为“下路”,后者又别称为“上路”或“府八派”。

上党梆子的州底派主要流行于原泽州府所属晋城、高平、阳城、陵川、沁水5县,以鸣凤班最负盛名。该班从创立后曾稳定连续地活动了160多年。后来的三乐意班、万亿班也都曾红极一时。

■ 上党梆子《扈家庄》剧照

上党梆子的潞府派主要流行于原潞安府所属的长治、长子、襄垣、屯留、黎城、和顺。其中十万班剧班是代表戏班,曾去过河南、山东、北京演出。后来又形成了与乐意班和三义班争雄的局面。

除此之外,上党梆子在山东菏泽地区和河北永年县还有山东枣梆和河北西调两个嫡亲的姐妹剧种。

清代光绪初年,晋东南大旱,梆戏艺人结伴到菏泽一带谋生,把上党梆子戏传了过去,并在那里开科授徒。

随后,经当地艺人改造、充实,形成了新的剧种,名为枣梆。河北邯郸地区永年县的西调,又叫三搭板或泽州调,也是这样形成的。

那时,上党梆子已形成了自己独具特色的艺术特征,它的角色行当主要有生、旦、净、丑4行,再细分为红生、须生,老生、小生、正旦、老旦、小旦、大花脸、二花脸、三花脸9个行当。

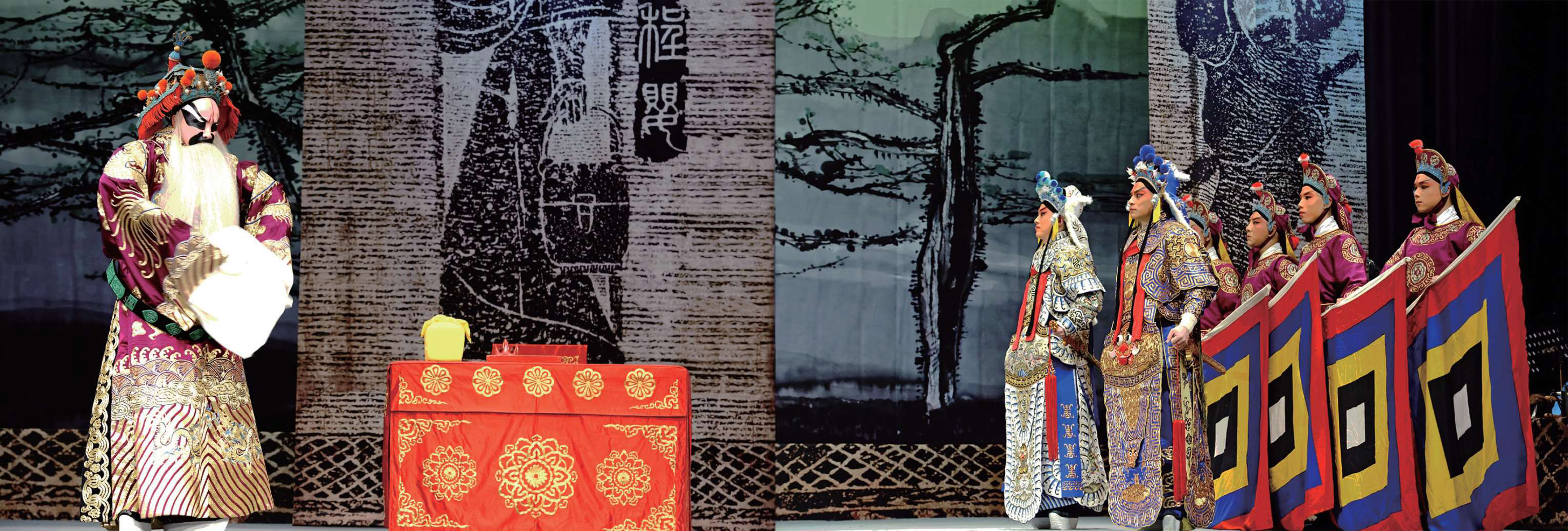

■ 上党梆子《黄鹤楼》

具体到特点来说,上党梆子的须生要儒雅,小生要秀气、要狠毒,大净要奸、要耿,二净要鲁,小丑要能,正旦要端庄、娴静,小旦要娇柔、俊美。

根据这些特点,老艺人对各个行当又有不同的要求:其胡子生要有三分儒气,小生要有三分毒气,正旦要有三分文气,小旦要有三分娇气,大花脸要有三分奸气,二花脸要有三分鲁气,三花脸要有三分灵气。

在外形方面,各个行当的要求也不同,如戴网子,三花脸离眉一指,小生离眉二指,须生离眉三指,花脸是满圆等。

在上党梆子的所有角色行当中,须生的作用相当突出,其次是净角、青衣和武小生。小门头的戏不占有主要地位。在过去,一个戏班社里,要是没有一个扮演四郎、八郎和苗洪的好须生,就很不受人们的欢迎。

演这些角色,“牌面”要英俊,身段要潇洒,神态要沉着镇静,唱起“大慢板”等板式来,嗓音要洪亮,节奏要稳健,情绪要内急外沉。所以它就成了衡量一个班社,一个演员艺术水平高低的标准了。

上党梆子的唱腔以板腔体为主,间亦用曲牌体。板式中运用最多的是大板和四六,其他尚有中四六、垛板等,曲牌体唱腔有靠山吼、一串铃等。

此外,上党梆子的唱腔男女同腔、同度、同调。调式是徽调式。除紧大板和介板外,其他各类板式中的过门,都是宫调式的。

此外,它的曲牌丰富,每种唱腔各有各的乐器和上演剧目。行当方面须生的作用最突出,其次是净角、青衣和武小生。

上党梆子的音乐绝大多数是从民间音乐,如八音会曲牌直接吸收而来。在上党梆子原有的200余个曲牌中,绝大部分是民歌音乐、民间小调、乐户吹奏的曲牌。

如,有些曲牌如靠山吼、小开门、一串铃、葡萄架、四六等,直至后来一些上党梆子剧团还和八音会同谱演奏呢。

上党梆子表演程式可分整装类、行进类、上下场类、杀战类、台步类和跟头类6类。

整装类有打场、三把、整头、拂袖、束带等。行进类有望场、遛马、大转场、蛇摆尾、摆对过场、绞腿、跌参、一条箭、穿场等。

上下场类有耍上场、耍下场、骑马上场、备马上城等。杀战类有夹枪剑、老四季刀、十字闯、里土堤、四十八棍、罗汉锤、络拳、回马枪、十三枪、花刀、三压刀、锁口枪、绞棍等。

■ 上党梆子演员剧照

■ 上党梆子表演剧照

后两类中的台步类有踏五步、纽步、蹉步、云步、蟹行步、七寸步,还有三倒步、十字步、垫步、跪步、跨步、摇摆步、慢三步、跳箭步等。

跟头类有纺花车、没底跟头、小跟头、爬虎、吊猫、鲤鱼打挺、蝎子圪撩尾、大绳秋千、单叉、抢背、大跟头、飞脚、不掉(即旋子)等。

上党梆子伴奏乐器是打击乐,音响强烈的大锣、大鼓,弦乐是巨琴、二把和二胡。而上党梆子、河北梆子、豫剧、秦腔等梆子戏曲的标志性击节乐器就是梆子,常用以有规律地敲击强拍,增强戏剧气氛。

梆子腔即以使用梆子击拍而得名。在一些民间器乐合奏及曲艺伴奏中也常使用,广泛流行于河北、河南、山东、山西、陕西等地。

梆子又叫“梆板”,属于打击乐器,是随着梆子腔戏曲的兴起而流行起来的。清代的戏曲理论家、诗人李调元在其所著的《剧说》中写道:

以梆为板,月琴应之,亦有紧慢。俗呼梆子腔,蜀谓之乱弹。

梆子由两根长短不等、粗细不同的实心硬木棒组成。长25厘米的一根为圆柱形,直径4厘米,另一根短而粗的为长方形,长约20厘米、宽5至6厘米、厚约4厘米。梆子一般多用紫檀、红木制作,有些地方用枣木心制作,材料必须坚实、干透,不能有疤节或劈裂。外表光滑、圆弧和棱角适度。

■ 上党梆子戏剧演员

■ 上党梆子剧中的人物

演奏时,左手执长方形、右手执圆柱形木棒,以圆柱形的敲击长方形的木棒发音,音色清脆、坚实,无固定音高。

上党梆子过去的舞台美术,被一些人贬为简陋、粗俗。但是,认真地加以分析研究,则可以感受到它简而不陋,粗而不俗的意韵,有一种简练、大方、形象、美观的韵味。

后来,上党梆子的各个剧团都配备有专业美术人员,学习兄弟剧团之长,在各方面都取得了长足的进步,使上党梆子这一古老剧种更加鲜艳夺目,受到专家和观众的热烈称赞。

上党梆子的脸谱用红、白、黑三色勾脸,也用黑白相间的灰色、红白相间的粉红色和红黑相间的紫色。神仙、道家、法师、妖精也用金黄。通常分别叫做红莲、黑脸、白脸、二花脸、三花脸等。

谱式有竖三分脸、横三分脸、全脸、斜脸、蝙蝠脸、阴阳脸、桃形脸、菱形脸、雷公脸、红花纹脸、白花纹脸等。画法线条粗犷,笔法简练,对比鲜明。

旦角还有一种名为“破面”的化装,带有元杂剧的遗风,即用白粉在剧中品行不端者右眼睑上横画一笔,或在角色右颧骨处画上一朵小小的兰花或菊花。

上党梆子的服装、冠戴自具特色。服装讲究大红大绿,五彩上色,冠戴讲究金头盔黑乌纱,不论王冠、帅盔、凤冠、金貂、三环套等,都是一色金黄,显得古色古香与众不同。

先前的时候,苏州有一家万顺泰戏装店,专为上党梆子制作有自己特色的服装,做工细,质量高,人称“下路货”。而高平米山制作的服装叫“本地货”,只是质量稍差一些。这些服装分别被装入头脑箱、大衣箱、二衣箱之中。

■ 上党梆子人物

上党梆子戏服原来是没有水袖的,后来的水袖只是在原有的蟒服或生衣、旦衫的袖口上,加长约15厘米作水袖。后来,上党梆子戏服普遍增加了水袖,艺人学习了水袖功,使舞台表演显得更加婀娜多姿。

上党梆子的舞台布置有设大朝的讲究。所谓“设大朝”,就是舞台布置时不离桌、椅和大幔,一般是三桌六椅三面幔。桌上有桌裙,椅上有椅披,除灵堂全为红色,上有绣花图案。

大幔分左右两幅,高约4米,宽各2米。红、黄、蓝、白、绿各色均有,一般绣着彩色的凤凰或牡丹、大花瓶。上边有约一米宽的通长横檐,绣八仙或笙箫笛管,檐下有穗。

■ 上党梆子剧中的胡须生与武生

后来,上党梆子的舞台装置也发生了变化。普遍使用了幕布。台前要挂大幕,正额挂通长檐团标,还有沿幕、翼幕、中幕和天幕。大幔除在个别剧中偶尔使用外,已退出了舞台。

上党梆子处于交通闭塞的太行山区,经过多少代艺人的锤炼,也形成了自己的一套表演程式和风格。它的基础功叫“三把”,作用和京剧的“山膀”相同,是演员形体训练的基础。据说是由“小红拳”衍化而来。

上党梆子的这套程式把臂功腰腿功,架子功,跑场都熔于一炉,整学零使,便于应用。有“正三把”与“反三把”之分。

武将出场时的“打场”与京剧的“起霸”一样,是为了表现自己饱满的斗志与高超的武术,男角文行,用的是八字步,武行用的是“丁字步”。

旦角用的是“七寸步”。两臂伸出时,旦角平乳,生角中小生平肩,须生平眉,净角可达到头顶。运用起来头昂身挺,腕柔臂圆,雄壮有力。

上党梆子的武打也很独特。在强烈的节奏声中,横刀跃马,伸腰舒腿,气魄宏伟。双方布阵,敌我鲜明,开打简练合理,强弱胜负,一望可知。

那些“对刀”、“对锤”、“老四季刀”、“花刀”、“夹枪剑”以及结尾时用的“回马枪”等程式,都比较排场美观。不过武打过于简单,起初只有“二起”、“飞脚”等。少数人能打个“旋子”、跌个叉,来个“朝天蹬”,就使人赞叹不已。后来许多剧团都向外地请来武功师父认真学习,情况已有显著改变。

上党梆子里也有一些组合动作,像《广武山》的罗成《夺秋魁》的梁王出场时的“遛马”,就雍容大方,很有风度。

■ 上党梆子剧中的女演员

■ 上党梆子《昭君出塞》

《杀四门》中刘金定上马前使女的备马表演,潇洒秀丽,细腻活泼,别有风味。还有“扫舱”、“扬兵”、“安杯”、“望场”等,都是其他戏剧剧种中不多见的。

晋城的“鸣凤班”是上党梆子较早的一个职业班社。据晋城县青莲寺残碑记载,一个演唱上党梆子的鸣凤班,成立于乾隆五十年前后,后来一直延续到1945年晋城解放。

据晋城青莲寺道光九年的碑记载:“有鸣凤班者,行戏四十余年矣。”据说,在明代末年,阳城县有一个女子叫“凤仙”,自幼喜爱戏曲。这个女子出嫁时,嫁给了晋城的姓史的,与姓史的叫翱鸣的共同成立了戏班,取两人名中各一个字叫“鸣凤班”。

1959年发现在晋城青莲寺中佛殿的屏板上,有鸣凤班在道光十一年十月十五日书写的演出剧目单,并列23出戏,其中《彩仙桥》、《对松关》、《大赐福》等都是上党梆子的传统戏。