公元前1000年前后,在西周康王时期,康王为了保卫国都镐京的安全,在后来的河南省灵宝市北15千米处的王垛村,距三门峡75千米,地处长安古道,紧靠黄河岸边,修建了一座关隘。

这座关隘西据高原,东临绝涧,南接秦岭,北抵黄河,是我国最早的雄关要塞之一。

■ 函谷关城楼

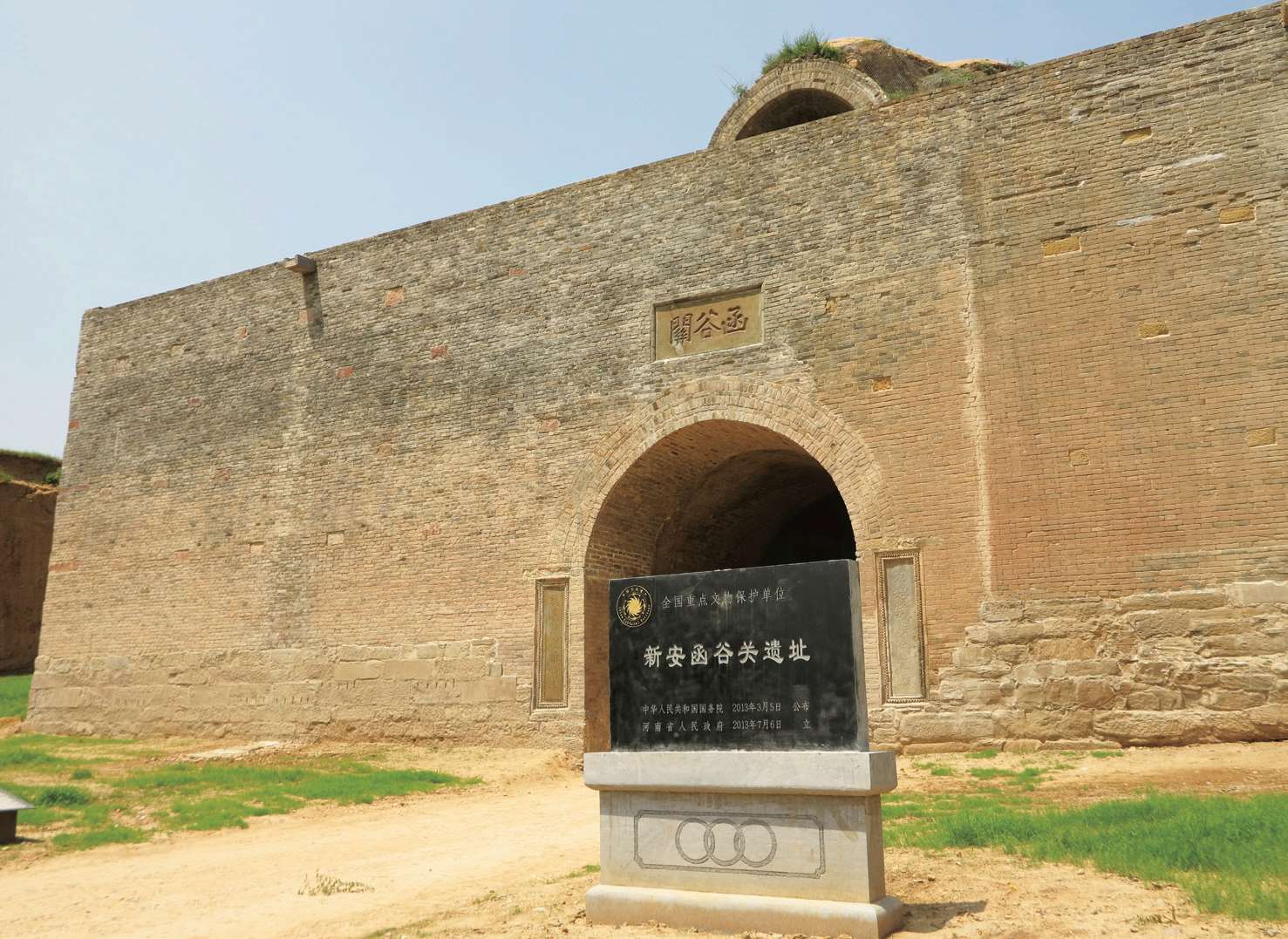

■ 函谷关遗址

同时,这座关隘还是东去洛阳、西达长安的咽喉,有“天开函谷壮关中,万谷惊尘向北空”之说,为此,人们为它取名“函谷关”。

函谷关修成后,便有“双峰高耸大河旁,自古函谷一战场”的说法,成为兵家的必争之地。

到春秋战国时期,这座关隘更是发挥着非常重要的作用。在当时,各诸侯国

为了据地自保,纷纷在自己的边防要地设立关塞。函谷关在这一大背景下,作用更加显现出来。

为了据地自保,纷纷在自己的边防要地设立关塞。函谷关在这一大背景下,作用更加显现出来。

函谷关既是秦国固守关中的根基,也是向东扩张的出发地,还是都城咸阳的东大门。因此,当时秦国派重兵把守,可见函谷关对于秦国的重要性。

凭借此关,后来秦国打败了各诸侯国统一了六国,所以,这个函谷关后来又被称为“秦函谷关”。

汉武帝时,楼船大将军杨仆是新安县铁门镇南湾人。因平息叛乱有功,被汉武帝封为“关外侯”。

当时,西汉政权的中心在后来的西安,秦函谷关以西被视为京畿之地,其他地方自然也被视作偏远的、不发达的地区。因此,在当时的观念里,人们都不愿做关外人。

于是,杨仆上奏汉武帝,请求以自己的家产作为费用,将位于灵宝市的秦函谷关搬迁到后来的河南省新安县城的东边,这样,封地就全部在“关内”了。

很快,汉武帝接受了杨仆的要求。由杨仆主持,在公元前114年,把函谷关迁建到新安,史称“汉函谷关”,简称“汉关”,而秦函谷关也就叫“秦关”了。

汉函谷关距洛阳市20千米,南靠青龙山,北托邙山,抵黄河,坐西向东,前临涧水,建筑非常壮观。

相传,到三国时,曹操西讨张鲁、马超,为了迅速转运兵马粮草,命许褚在距秦函谷关北几千米的黄河边开凿隧道,筑起关楼,因为这座关楼距秦关不远,人们称它为“新关”,也叫“魏函谷关”。

为此,也就是说,在我国,函谷关一共有三座,它们便是秦函谷关,汉函谷关和魏函谷关。

不过,到后来,函谷关仅保存了汉函谷关和魏函谷关两处遗址。

阅读链接

据史书上记载, 211年,曹操西征张鲁、马超,经过弘农,看见函谷关古道崎岖难行,粮草转运困难,便命大将许褚在黄河岸边另辟新道,即当年的“曹操运粮道”。

240年,弘农太守孟康在运粮道的入口处新建关城,号“大崤关”,又名“金陡关”,后来人称“魏函谷关”。在此处,后来成为东达洛阳、西接长安的重要交通干线。