1935年华北事变后,中日民族矛盾逐渐上升为中国社会的主要矛盾,中国内部阶级和政党间的相互关系发生了急剧变化。全国抗战爆发前后,国共两党再度合作,抗日民族统一战线形成。在这种新形势下,敌、我、友三方的情况,都发生了很大的变化。日本帝国主义成为国共两党和全中华民族的共同敌人。它虽然是一个小国,资源贫乏,发动的侵华战争是非正义的,遭到了中国人民和世界上一切爱好和平的国家、地区及人民的反对,但其拥有飞机、大炮、坦克、舰艇等现代化的武器装备和几十万训练有素的陆、海军及分属于这两个军种的航空兵,是一个军事上的强国。

友军则是过去的敌人国民党军。它虽然号称200万正规军,大部分官兵具有爱国主义精神和抗战热情,但其实行一种持久消耗、以“空间换时间”的消极防御的战略方针。加上内部派别林立,指挥系统实际上不统一,训练和装备较差;尤其是最高当局对抗日具有妥协性,奉行一条单纯依赖政府和军队,反对依靠、发动、组织和武装广大人民群众,依赖外援的片面抗战路线,并且对共产党仍然怀有仇视心理,企图限制和削弱共产党及其领导下的人民军队的力量。

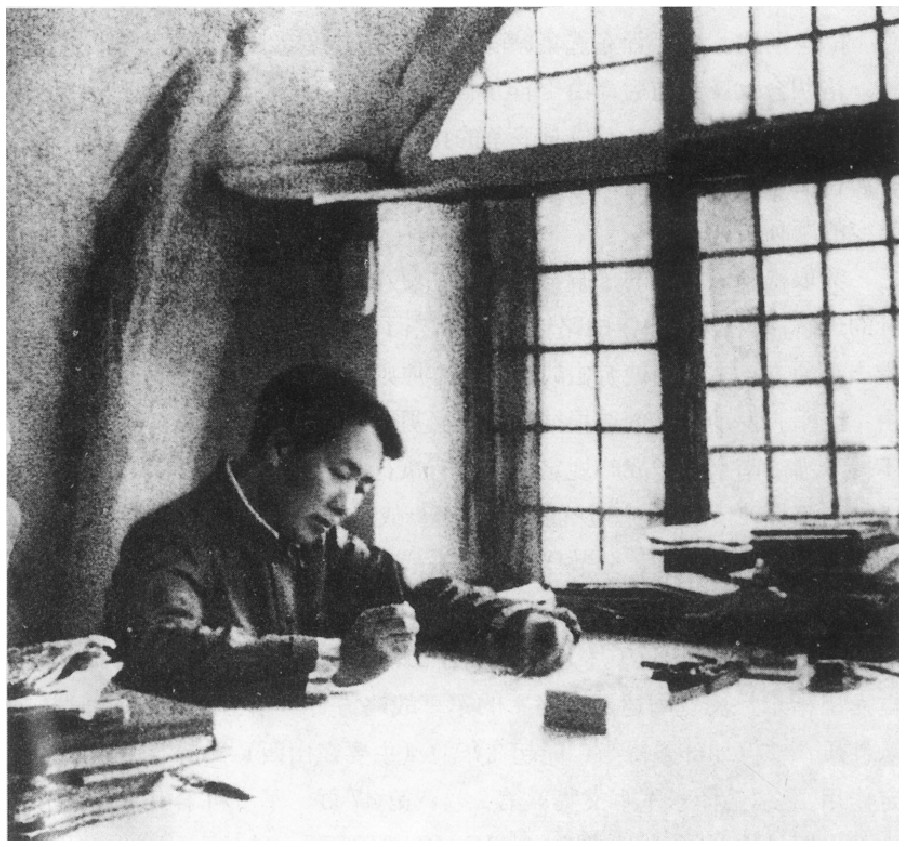

1938年5月至6月,毛泽东在延安发表了文章《抗日游击战争的战略问题》和讲演《论持久战》,系统、科学地论述了抗日战争的战略方针

共产党领导的八路军,既强又弱。它经过长期革命战争的锻炼,具有高度的组织性和纪律性,具备广泛开展群众性游击战争的特长,在政治素质和战略战术上是强的。其弱则不仅表现为数量少,而且表现为武器简陋、装备落后和军事技术较差。

在敌强我弱的总的历史条件下,共产党领导的八路军,只有按照持久战战略总方针的要求,果断地实行由以国内正规战争为主向以抗日游击战争为主的军事战略转变,通过深入持久的大量的分散的群众性的游击战争,趋强避弱,积小胜为大胜,才能与新四军、华南人民抗日游击队、东北抗日联军及国民党军一起,共同将日本帝国主义赶出中国。

为了适应全国抗战爆发的新形势,中共中央政治局于1937年8月22日至25日召开的洛川会议正式确定八路军要实行军事战略转变,确立了开展独立自主的山地游击战,包括有利条件下消灭敌人兵团与在平原发展游击战争的军事战略方针。

关于军事战略方针。毛泽东于1938年5月在《论持久战》中,完整地表述为“基本的是游击战,但不放松有利条件下的运动战”

。1940年12月25日,毛泽东在为中共中央起草的对党内的指示中,进一步表述为“在军事战略方面,是战略统一下的独立自主的游击战争,基本上是游击战,但不放松有利条件下的运动战”

。1940年12月25日,毛泽东在为中共中央起草的对党内的指示中,进一步表述为“在军事战略方面,是战略统一下的独立自主的游击战争,基本上是游击战,但不放松有利条件下的运动战”

。

。

洛川会议及其前后,由于国民党的干扰和八路军内部一些同志习惯于国内正规战争,对抗日战争的持久性、艰苦性理解不深,存在着轻视游击战争的思想苗头,因而影响了军事战略方针的贯彻执行和军事战略转变的顺利实施。

为取得国民党军的理解与同意,并使八路军指战员加深对军事战略方针的理解,顺利实行军事战略转变,毛泽东于1937年9月12日致电彭德怀,指出:独立自主的山地游击战争的基本原则应包含依照情况使用兵力的自由;红军有发动群众创造根据地组织义勇军之自由,地方政权与邻近友军不得干涉;南京只作战略规定,红军有执行此战略之一切自由;坚持依傍山地与不打硬仗的原则。从而提出了军事战略转变中的四个具体原则,即独立自主的指挥原则,分散作战的游击战原则,依照情况逐步使用兵力的原则和依托山地、不打硬仗的原则。

随后,毛泽东于9月17日、21日、25日和29日,连电发出指示,反复阐述了八路军的军事战略方针,指出:“红军此时是支队性质……但如部署得当,能起在华北(主要在山西)支持游击战争的决定作用。”

“今日红军在决战问题上不起任何决定作用,而有一种自己的拿手好戏,在这种拿手戏中一定能起决定作用,这就是真正独立自主的山地游击战(不是运动战)。要实行这样的方针,就要战略上有有力部队处于敌之翼侧,就要以创造根据地发动群众为主,就要分散兵力,而不是以集中打仗为主。集中打仗则不能做群众工作,做群众工作则不能集中打仗,二者不能并举。然而,只有分散做群众工作,才是决定地制胜敌人、援助友军的唯一无二的办法,集中打仗在目前是毫无结果可言的。”

“今日红军在决战问题上不起任何决定作用,而有一种自己的拿手好戏,在这种拿手戏中一定能起决定作用,这就是真正独立自主的山地游击战(不是运动战)。要实行这样的方针,就要战略上有有力部队处于敌之翼侧,就要以创造根据地发动群众为主,就要分散兵力,而不是以集中打仗为主。集中打仗则不能做群众工作,做群众工作则不能集中打仗,二者不能并举。然而,只有分散做群众工作,才是决定地制胜敌人、援助友军的唯一无二的办法,集中打仗在目前是毫无结果可言的。”

“整个华北工作应以游击战争为唯一方向。一切工作,例如兵运、统一战线等等,应环绕于游击战争。华北正规战如失败,我们不负责任;但游击战争如失败,我们须负严重的责任。”“应令河北党注全力于游击战争,借着红军抗战的声威,发动全华北党(包括山东在内)动员群众,收编散兵散枪,普遍地但是有计划地组成游击队。”“要设想在敌整个占领华北后,我们能坚持广泛有力的游击战争。要告诉全党(要发动党内党外),今后没有别的工作,唯一的就是游击战争。为此目的,红军应给予一切可能的助力。”

“整个华北工作应以游击战争为唯一方向。一切工作,例如兵运、统一战线等等,应环绕于游击战争。华北正规战如失败,我们不负责任;但游击战争如失败,我们须负严重的责任。”“应令河北党注全力于游击战争,借着红军抗战的声威,发动全华北党(包括山东在内)动员群众,收编散兵散枪,普遍地但是有计划地组成游击队。”“要设想在敌整个占领华北后,我们能坚持广泛有力的游击战争。要告诉全党(要发动党内党外),今后没有别的工作,唯一的就是游击战争。为此目的,红军应给予一切可能的助力。”

“山西将成为华北的特殊局面,这根本的是因为有红军,其次则是阎锡山与我们结合起来。由于这两个力量的结合,将造成数百万人民的游击战争。我们应坚持这一方针,布置全省的游击战,坚持废除苛捐杂税,减租减息,人民参政及改造晋军的根本方针。”

“山西将成为华北的特殊局面,这根本的是因为有红军,其次则是阎锡山与我们结合起来。由于这两个力量的结合,将造成数百万人民的游击战争。我们应坚持这一方针,布置全省的游击战,坚持废除苛捐杂税,减租减息,人民参政及改造晋军的根本方针。”

1938年5月,毛泽东在《抗日游击战争的战略问题》中又着重总结了全国抗战开始后10个月来开展游击战争的新鲜经验,阐明了抗日游击战争的战略地位,指出了抗日游击战争发展的正确道路,指出:中国是一个处于进步时代大而弱的国家,而日本是一个小而强的帝国主义国家。在这种情况下,战争的长期性和残酷性发生了,规定了游击战争不能不作出许多异乎寻常的事情。因此,抗日游击战争主要的不是在内线配合正规军的战役作战,而是在外线单独作战;不是小规模的,而是大规模的;战略防御、战略进攻、根据地和向运动战发展等问题也发生了。“于是中国抗日的游击战争,就从战术范围跑了出来向战略敲门,要求把游击战争的问题放在战略的观点上加以考察。特别值得注意的,是这样又广大又持久的游击战争,在整个人类的战争史中,都是颇为新鲜的事情。”

关于抗日游击战争的具体战略问题,毛泽东指出,主要包括以下几点:主动地、灵活地、有计划地执行防御战中的进攻战,持久战中的速决战和内线作战中的外线作战;和正规战争相配合;建立根据地;战略防御和战略进攻;向运动战发展;正确的指挥关系。这是“全部抗日游击战争的战略纲领,是达到保存和发展自己,消灭和驱逐敌人,配合正规战争,争取最后胜利的必要途径”。

同时,毛泽东论述了军事战略转变的标志:“必须把过去的正规军和运动战,转变成为游击军(说的是分散使用,不是说的组织性和纪律性)和游击战,才能同敌情和任务相符合。”

其意:一是要转变作战样式,变国内正规战争为抗日游击战争,这是主要的一条;二是改变兵力使用方式,变正规军为分散作战的游击军。以这两条为标志的包括八路军在内的人民军队的军事战略转变,由于以毛泽东为核心的正确领导在共产党内已处于主导地位和全军广大指战员的一致努力,在全国抗战的战略防御阶段就基本上顺利实现了。

其意:一是要转变作战样式,变国内正规战争为抗日游击战争,这是主要的一条;二是改变兵力使用方式,变正规军为分散作战的游击军。以这两条为标志的包括八路军在内的人民军队的军事战略转变,由于以毛泽东为核心的正确领导在共产党内已处于主导地位和全军广大指战员的一致努力,在全国抗战的战略防御阶段就基本上顺利实现了。

这里需要指出的是,在整个抗战中,运动战是主要的,说的是解决战争的命运主要依靠正规战,而游击战是辅助的。但就全国抗战的三个阶段来说,在战略防御和战略反攻两个阶段是以运动战为主,以游击战与阵地战为辅;在具有枢纽意义的战略相持阶段,则是以游击战为主,以运动战与阵地战为辅。

八路军实行军事战略转变,具有重要意义。不仅加速了战略相持阶段的到来,而且为在战略相持阶段游击战上升为主要作战形式创造了条件。它虽然是一个在形式上表现为倒退的转变,但实质上是一个进步。正如毛泽东指出:“这一转变关系于整个抗日战争的坚持、发展和胜利,关系于中国共产党的前途非常之大,只要想一想抗日游击战争在中国民族解放命运上的历史意义,就会知道的。中国的抗日游击战争,就其特殊的广大性和长期性说来,不但在东方是空前的,在整个人类历史上也可能是空前的。”

关于八路军的任务。在红军主力改编为八路军前夕,即1937年8月5日,洛甫、毛泽东致电朱德、周恩来,作出规划,提出:红军担负以独立自主的游击运动战,钳制敌人大部分,消灭敌一部的任务。向着沿平绥铁路西进及沿平汉铁路南进之敌,出击侧面,扰乱、钳制和打击,协助友军作战。并派出一部,远出热河。这不是独当一面的意思,均是协助正面友军作战的意思。我们事实上只宜作侧面战,不宜作正面战。

在红军主力改编为八路军的同时,毛泽东在洛川会议上,正式赋予包括八路军在内的人民军队的基本任务是:(一)创造根据地;(二)钳制和相机消灭敌人;(三)配合友军作战(战略支队任务),即在战略上配合国民党军作战,在战役战术上坚持独立自主原则;(四)保存与扩大部队;(五)争取民族革命战争的领导权。这一条,也是对共产党来说的。

关于八路军的战略部署问题。1937年8月4日、5日,洛甫、毛泽东先后提出:部队应先出三分之一兵力,以冀察(哈尔)晋绥(远)四省交界地区(是指四角地区不是三角地区)为中心,向着沿平绥铁路西进及沿平汉铁路南进之敌,执行侧面的游击战争;另以一部兵力向冀热(河)察边区活动,威胁敌之后方。洛甫、毛泽东的这一设想,后经中共中央政治局洛川会议讨论同意。

当时,中共中央和中央军委的战略意图是,八路军主力全部部署于以恒山山脉为中心的晋察冀绥四省交界地区,并以此为依托,向察哈尔省南部、热河省南部和河北省西部发展,深入平津地区,展开于敌之翼侧和后方,打击和牵制日军进攻,配合正面战场国民党军作战。

八路军挺进华北抗日前线形势图(1937年8月—10月中旬)

当八路军按照预定部署日夜兼程开赴华北抗日前线时,沿平绥铁路西进的日军关东军察哈尔派遣兵团采用右翼迂回的方针于9月13日占领大同,之后除以一部兵力继续西进绥远外,主力沿同蒲铁路南下,直趋太原,企图协同沿平汉铁路和津浦铁路南下的日军华北方面军主力,威胁河南,占领山东,夺取黄河以北地区,进占华北全境。同时,威胁平绥铁路沿线国民党军,以占先机。

依据华北战局的新变化,中共中央、中央军委与八路军总部各师负责人,经过反复酝酿,作出了调整八路军部署的战略决策。9月17日,毛泽东就八路军的部署,分别电示八路军总部和各师负责人,指出:恒山山脉必为敌军夺取晋察冀三省之战略中枢,向此中枢出动主力,我三个师已无集中晋东北一处之可能,更无此必要。因此,过去决定八路军全部在恒山山脉创造游击根据地的计划,现已根本不适用了。此时,如依原计划执行,将全部处于敌之战略大迂回中,即使第二步撤向太行山脉,设想在敌占太原情况下,亦在敌大迂回中,将完全陷入被动地位。为了在战略上展开于机动地位,即展开于敌之翼侧,钳制敌之进攻太原与继续南下,援助晋绥地区国民党军使之不过于损失力量;为真正进行独立自主的山地游击战;为广泛发动群众,组织义勇军,创造游击根据地,支持华北游击战争;并为扩大八路军本身,拟变更原定部署,采取如下之战略部署:第115师以自觉的被动姿势,即时进入晋东北的恒山山脉南段活动,如敌南进,而友军又未能将其击退,则准备依情况逐渐南移,展开于晋东南太行、太岳两山脉中;第120师应集结于太原以北之忻县待命,准备转至晋西北管涔山地区活动;第129师于适当时机,进至吕梁山脉活动;八路军总部进至太原附近,依情况决定适当位置。

9月23日,毛泽东从战局趋势和长远部署考虑,再电八路军总部和八路军驻晋办事处,指出:敌对太原,志在必得。五台、定襄、盂县地区太小。敌进太原后,即在其包围中。因此,第120师速赴晋西北占先着,处于大同、太原之外翼,向绥远与大同游击,方能有效地钳制敌南进太原;第129师可与第115师靠近,位于晋南太岳山脉中;吕梁山脉(吉县汾河间),可由陕北部队抽调一部去策应。游击战争主要应处于敌之翼侧及后方,在山西应为晋西北、晋东北、晋东南、晋西南四区,向着进入中心城市及要道敌人,取四面包围袭击之姿势,不宜于集中五台山脉一区,集中一区是难以立足的。

同月21日,朱德、彭德怀和任弼时联合发出《关于发动群众开展游击战争的训令》,指出:除第115师和第120师分别在晋东北与晋西北地区外,以第129师部署在晋东南辽县地区,以总部直属队一部部署在晋察冀边的五台、盂县。

10月10日,日军华北方面军侵占石家庄后,以一部兵力沿正太铁路西进,与沿同蒲铁路南下的日军关东军察哈尔派遣兵团会攻太原。在此情况下,毛泽东于20日考虑到娘子关、太原失守后八路军三个师有被隔断之危险,提出:除第120师和第129师分别转至晋西北和正太铁路以南的晋东南地区不变外,第115师改为转至晋西南吕梁山区。总部转至晋西南的孝义、离石地区。21日,毛泽东明确提出以八路军总部特务团一部和第115师特务团等部署在晋察冀边区。

至此,调整八路军部署的决策基本确立和形成。但部队调整部署的实际行动,则是在太原失守以后完成的。

中共中央、中央军委及八路军总部根据敌情和战局变化,有针对性地改变和调整八路军的战略部署,变三个师集中于以恒山山脉为中心的晋察冀绥四省交界地区为分散部署于晋西北、晋东北、晋东南和晋西南四区,由山西省一角变为四角,对于八路军形成向敌占太原等中心城市和交通要道取四面包围态势,变被动为主动,在战略上处于机动地位,不断发展壮大自己,创建抗日根据地,具有重要的战略意义。