1937年8月,中共中央、中央军委在洛川会议上制定人民军队军事战略方针时,就提出了发展平原游击战争的问题。冀鲁豫的平原地区,平均海拔不足50米,人口众多,物产丰富,平汉、津浦两大铁路干线纵贯南北,是敌我争夺和控制的重要地区。

太原失守后,八路军在广泛开展独立自主的游击战争,以主力创建山区抗日根据地的同时,分兵一部开始了平原抗日根据地的建立工作。

在开展平原地区游击战争具有一定基础和经验,但兵力薄弱亟待加强的情况下,毛泽东、张闻天、刘少奇于1938年4月21日,发出了广泛开展平原游击战争的指示,指出:“(甲) 根据抗战以来的经验,在目前全国坚持抗战与正在深入的群众工作两个条件之下,在河北,山东平原地区扩大的发展抗日游击战争是可能的,而且坚持平原地区的游击战争,也是可能的。(乙) 党与八路军部队在河北,山东平原地区,应坚决采取尽量广大发展游击战争的方针,尽量发动最广大的群众走上公开的武装抗日斗争。秘密的抗日斗争,只有在敌人统治的城市与铁道附近,才成为主要的方式。(丙) 根据在上述方针,应即在河北,山东平原划分若干游击军区,并在各区成立游击司令部,有计划的系统的去普遍发展游击战争,并广泛组织不脱离生产的自卫军。(丁) 在收复的地区应即建立政府,设法多少恢复当地的抗日秩序,这些政府由上级或司令部委任,或由民众团体推选,都跟随一个游击队行动,发布简单的布告与法令,组织民众抗日斗争,镇压汉奸,保护民众利益,帮助部队筹借给养等。”

遵照毛泽东等的上述指示,八路军开始了第一次大规模向平原推进的行动。

遵照毛泽东等的上述指示,八路军开始了第一次大规模向平原推进的行动。

冀南地区,位于平汉铁路以东、沧(州)石(家庄)公路以南、卫河以西和漳河以北的平原地区。1937年10月,日军侵占德县、邯郸后,冀南平原地区成为敌后。中共冀南特委,立即在隆平组织了冀南抗日游击队,在南宫一带组建了八路军别动大队,在赵县、藁城、栾城地区组建了抗日义勇军第5支队。在共产党的影响、帮助下,在宁晋、束鹿一带还建立了民众抗日自卫军等地方抗日武装。从而,奠定了发展冀南平原武装力量和抗日根据地的基础。

为了迅速创建冀南抗日根据地,八路军派出多支部队挺进冀南地区。12月5日,第129师抽调第769团第1、第5、第10连3个步兵连和1个机枪连及第769、第771、第772团的各1个骑兵排组成的骑兵连,另干部22人,组建东进抗日游击纵队(简称东进纵队),司令员陈再道,政治委员李菁玉。该纵队于1938年1月15日到达隆平县的魏家庄地区,与先期抵这里的挺进支队会合。

1937年12月13日,第129师以教导团部分干部组成挺进支队,支队长孙继先,政治委员胥光义。该挺进支队由晋东南东越平汉铁路,进至隆平县魏家庄,取得与中共冀南特委的联系。这是八路军第129师第一次派出部队挺进冀南。

1938年2月8日,师骑兵营扩编为骑兵团,团长王振祥,政治委员邓永耀。15日,成立了东进纵队第1团,团长程启光,政治委员桂承志;津浦支队,支队长孙继先,政治委员王育民;骑兵连也扩编为骑兵大队。

3月中旬,师政治部副主任宋任穷率骑兵团抵南宫,并由宋任穷接任东进纵队政治委员。20日,成立了以李菁玉为书记的中共冀鲁豫边区省委(后改称中共冀南区委)。4月20日,带有政权性质的冀南军政委员会成立。至4月底,相继解放了广宗、曲周、南和、平乡,在冀县、新河、宁晋、束鹿等县建立了抗日政权或战委会。

1938年春,宋任穷(右起)、朱瑞、张霖之、李菁玉在冀南合影

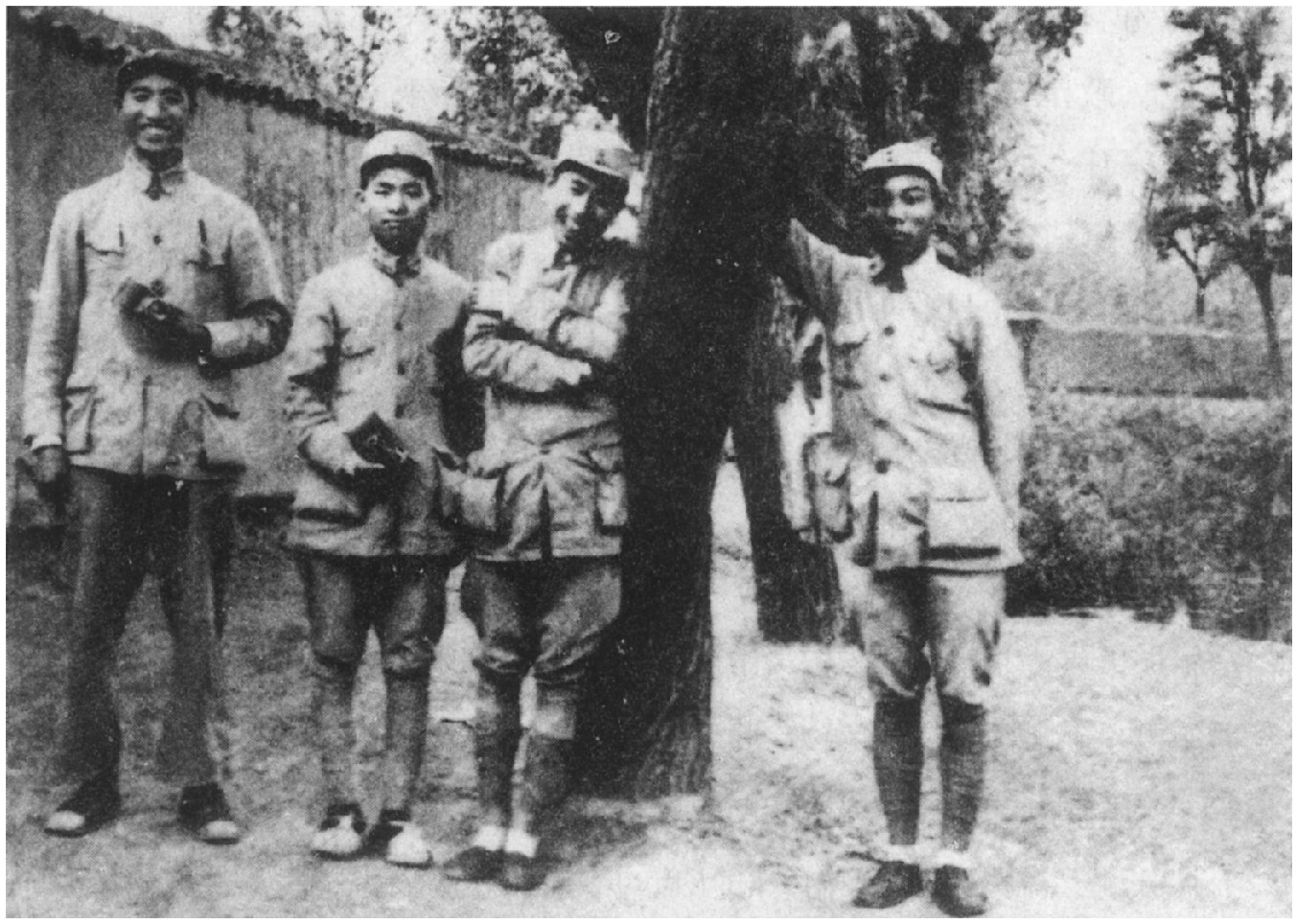

徐向前(左1)、宋任穷(左3)和萧华(左4)、符竹庭(左2)1939年在河北省南宫县合影

4月27日,冀南的八路军部队初步划分为5个军分区:挺进大队兼第1军分区,司令员冷赤哉,政治委员宋匪石,辖区为隆平、尧山、任县、柏乡;冀南游击大队兼第2军分区,司令员楚大明,辖区为巨鹿、广宗、平乡、鸡泽、南和;独立营兼第3军分区,司令员耿协福,辖区为威县、清河、武城、临清;第4军分区,司令员、政治委员暂缺,辖区为新河、冀县、枣强、景县、故城、南宫;独立支队兼第5军分区,司令员马玉堂,政治委员徐绍恩,辖区为宁晋、赵县、栾城、藁城、晋县、束鹿。至此,以南宫为中心的冀南平原抗日根据地,初具规模。

5月15日,冀南青年抗敌义勇军团改编为青年抗日游击纵队(简称青年纵队),司令员段海洲,政治委员李聚奎。下旬,第129师东进纵队第1团,扩编为第1、第2、第3团。至6月中旬,东进纵队主力歼灭了临清朱庄、唐元和平原地区伪军,攻克夏津,进入高唐、恩县;骑兵团和第771团占领了肥乡、广平、成安;汪乃贵支队主力进至赵县、栾城、藁城、束鹿、宁晋地区,随后,第385旅一部分也进入该地区活动。上述各部队在冀南地区展开后,大力充实主力部队、军分区基干武装,加强了正规军建设。

7月,冀南军分区重新划分,并由隶属于东进纵队的新成立的5个支队兼:第1支队兼第1军分区,支队长兼司令员徐绍恩,政治委员李林,政治处主任李汉英,辖区为宁晋、赵县、栾城、藁城、晋县、束鹿:第2支队兼第2军分区,支队长兼司令员周光策,政治委员彭学桂,辖区为巨鹿、平乡、南和、任县、隆平、尧山;第3支队兼第3军分区,支队长兼司令员孙树林,政治委员周发田,辖区为永年、鸡泽、曲周、肥乡、成安、广平、大名、临漳、邯郸;第4支队兼第4军分区,支队长兼司令员余伦胜,政治委员王心高,辖区为威县、广宗、南宫、冀县、新河、清河和临(清)丘(县)冠(县)边区;第5支队兼第5军分区,支队长兼司令员葛贵斋,副司令员赵义京,政治部主任刘建章,辖区为枣强、衡水、武邑、阜城、景县、故城。

7月28日,活动在冀南地区的八路军第129师部队,进行了整编。以第386旅第771团、东进纵队第2团和冀鲁游击第1支队编成师独立旅,旅长徐深吉,参谋长卜盛光,辖3个团:第771团,团长吴诚忠,政治委员吴富善;第2团,团长郑炳银,政治委员王昌才;第3团,团长李继孔。东进纵队第1团和码头李第2支队合为新第1团,编入第386旅。8月14日,冀南军政委员会撤销,成立冀南行政主任公署,主任杨秀峰,副主任宋任穷。该公署辖5个专员公署、51个县。

8月21日,师独立旅与青年纵队合编为新的青年纵队,司令员段海洲,政治委员李聚奎,副司令员徐深吉,参谋长卜盛光,辖3个团:第771团,团长吴诚忠,政治委员王贵德;第2团,团长陈子斌,政治委员吴洪芳;第3团,团长李继孔,政治委员刘福胜。31日,汪乃贵支队与民众抗日自卫军合编为冀豫支队,支队长赵辉楼,政治委员赵月舫,辖第1、第2团。10月6日,第769团由冀南返冀西,归建第385旅。

秋,冀南抗日游击军区(通称冀南军区)成立,原兼军分区的5个支队编入东进纵队。该军区司令员兼政治委员宋任穷,副司令员王宏坤(1939年1月任职),参谋长文建武,政治部主任王光华,辖5个军分区:第1军分区,司令员李林,副司令员赵鹤亭;第2军分区,司令员周光策,政治委员彭学桂;第3军分区,司令员程启光,副司令员孙树林,政治部主任甘思和;第4军分区,司令员马玉堂,政治部主任王发武;第5军分区,司令员葛贵斋,副司令员赵义京。

至1938年8月初,在冀南近30个县建立了抗日政权。9月,冀南全区性的总工会、农救总会、妇救总会、文救总会等各种群众抗日组织成立。至此,平汉铁路以东,沧(州)石(家庄)公路以南,津浦铁路以西,漳、卫河两岸及其以北,以南宫为中心,拥有800万人口的冀南平原抗日根据地基本形成。

11月2日,各军分区基干武装、各县民兵、保安队,统一整编为东进纵队第1、第2、第3、第4、第5、第6、第7、第8支队和独立团,团长王筱石,政治委员李汉英。至此,八路军在冀南的部队达2万余人。经过多次整编后,冀南武装的军政素质明显提高,共产党的领导进一步加强。

随后,东进纵队除独立团不变外,其他支队编成新的3个团:以第1、第8支队合编为第1团,团长徐绍恩,政治处主任李汉英;以第2、第4支队合编为第2团,团长余伦胜,政治委员余品轩;以第3、第7支队合编为第3团,团长刘杰三,政治委员周发田。

自8月31日至9月26日,八路军第115师第344旅第688、第689团,第129师第386旅新1团、青年纵队、东进纵队第3团和骑兵团,胜利进行了漳(河)南战役和扩大战果的作战,共歼灭伪军7800余人,缴各种枪3200余支,基本上肃清了平汉铁路以东、漳河以南、卫河以西,南北近50公里地区的伪军和土匪,开辟了安阳、内黄、汤阴、浚县、滑县地区,为创立冀鲁豫边抗日根据地奠定了基础。

漳南战役结束后,第344旅第688、第689团和第386旅新1团,调至平汉路西进行整训。在大力发展武装力量和进行作战的同时,八路军第115师第344旅主力、第129师主力,充分依靠中共冀南区委和广大人民群众,抓紧进行抗日根据地建设。

冀鲁边地区,东靠渤海湾,南抵黄河,西达津浦铁路,北接(天)津(塘)沽地区。1937年7月至1938年4月,中共冀鲁边工委领导这一地区人民举行抗日武装起义,初步打开了冀鲁边区的抗战局面。

为了发展冀鲁边抗日根据地,八路军第115师第5支队和第129师津浦支队,于6月底由冀南出发,经鲁西北,进抵乐陵、宁津地区,与冀鲁边人民地方部队会合,加强了这一地区的抗战力量。

随后,第115师第343旅政治委员萧华率旅机关干部和补充团各一部共100余名,以东进抗日挺进纵队名义由晋西南出发,经冀南,于9月27日进至乐陵。接着,调整了冀鲁边军政委员会和正式编成八路军东进抗日挺进纵队。军政委员会书记、纵队司令员兼政治委员萧华,参谋长邓克明,政治部主任符竹庭,辖3个支队:

第5支队由原第5支队和部分地方部队编成,支队长曾国华,政治委员王叙坤,参谋长刘正,政治部主任刘贤权,辖3个营,后扩大为3个团:第4团,团长诸连三,政治委员朱廷祥;第5团,团长龙书金,政治委员曾庆洪;第6团,团长张策平,政治委员杨俊生。

第6支队由冀鲁边起义的平津支队编成,支队长邢仁甫,政治委员周贯五,副支队长冯鼎平,参谋长程政杰,政治部主任王辉球,辖3个营,后扩大为3个团:第7团,团长李子英,政治委员崔岳楠;第8团,团长杨柳新,政治委员陈德;第9团,团长杨铮侯。

津浦支队由第129师编入第115师,支队长孙继先,政治委员潘寿才。

东进抗日挺进纵队隶属第115师,暂归第129师指挥,待第115师主力抵山东后归建。该纵队成立后,充分依靠中共地方党和群众,分散向新区发展,相继成立了津南支队、泰山支队和宁津、鲁北、阳信、惠民、商河等支队。至1939年上半年,八路军东进抗日挺进纵队等发展到2万余人,并初步开辟了包括(天)津南、鲁北15个县,以宁津、乐陵为中心区的冀鲁边平原抗日根据地。

冀东地区,南临渤海,西接平津,北依长城,是连接东北与华北的走廊。七七事变后,中共河北省委和冀热边特委就开展了抗日宣传,组织起抗日游击队和学生、妇女等群众抗日团体,进行公开的抗日武装斗争。1938年2月9日,毛泽东电示朱德、彭德怀等:“雾龙[灵]山为中心之区域,有广大发展前途,但是独立作战区域,派去部队须较精干,且不宜过少,军政党领导人员须有独立应付新环境之能力,出发前须作充分准备。”

据此,以晋察冀军区第1军分区兼第1支队第3大队为主组成的邓华支队,亦称冀东支队,由司令员兼政治委员邓华率部进到(北)平西地区,为挺进以雾灵山为依托的冀热边抗日根据地做准备工作。

据此,以晋察冀军区第1军分区兼第1支队第3大队为主组成的邓华支队,亦称冀东支队,由司令员兼政治委员邓华率部进到(北)平西地区,为挺进以雾灵山为依托的冀热边抗日根据地做准备工作。

至1938年5月,中共在冀东建立了7个县委,发展党员500多人。原冀热边特委和京东特委合并为新的冀热边特委,书记胡锡奎。新的中共冀热边特委成立后,积极展开了迎接八路军主力、发动武装起义的准备工作。

27日,八路军第120师雁北支队即宋时轮支队2500余人,进抵平西斋堂、杜家庄地区,与晋察冀军区冀东支队即邓华支队,合编成八路军第4纵队,由八路军总部直辖,由晋察冀军区指挥。该纵队司令员宋时轮,政治委员邓华,参谋长李钟奇,政治部主任伍晋南,辖第11、第12支队和独立营、骑兵大队。

第11支队,邓华兼司令员,辖3个大队:第31大队,大队长季光顺,政治委员杨克武;第32大队,大队长王效国,政治委员刘慎之;第33大队,大队长萧思明,政治委员李志远。

第12支队,宋时轮兼司令员,辖3个大队:第34大队,大队长陈仿仁,政治委员王再兴;第36大队,大队长唐家礼,政治委员丁盛;骑兵大队,大队长王正川,政治委员李炳雄。

全纵队共5000余人。为下一步开辟冀东、平北地区增强了力量。

6月8日,八路军第4纵队由平西出发,连克昌平、延庆后,留第36大队和骑兵大队在平北、承德以西地区开展游击战争;主力则东越平承(德)铁路,跨入冀热边区,于21日进至蓟县的靠山集、将军关一带。

在八路军第4纵队挺进冀东的有利形势下,加上原定起义行动暴露,中共冀热边特委遂决定将发动冀东人民抗日武装大起义的时间由7月16日提前为7月6日。这次起义,以丰(润)滦(县)迁(安)遵(化)、滦昌(黎)乐(亭)和蓟县三个地区为中心,工农配合行动,长期连续罢工,组织起义武装,主动袭击据点,破袭北宁铁路,狠狠打击日伪军,席卷了通县以东、长城以南、抚宁县以西、渤海湾以北的整个冀热边区。其中,周文彬、节振国率领的开滦矿工500余人,主动与丰润县榛子镇农民共同打击敌人,闻名遐迩。冀东人民抗日武装大起义,遍及20余县,共20万人参加,组织抗日联军39个总队,达7万余人,连同其他抗日武装共10万人。

参加冀东人民抗日武装大起义的部分战士

与冀东人民抗日武装大起义同时,八路军第4纵队于7月中旬以主力北出热河、兴隆受挫后,于下旬返回将军关、靠山集地区,并在人民起义武装的配合下,分兵一部,活动于蓟(县)平(谷)密(云)、丰(润)玉(田)遵(化)和迁安、卢龙地区。至8月中旬,在上述部分地区开始建立抗日政权,成立区、乡政府,委派县长,初步开创了以蓟县、平谷、密云为基本区的冀东抗日根据地,成为晋察冀抗日根据地的重要组成部分。

8月下旬,八路军第4纵队、中共冀热边特委和冀东抗日联军领导干部,在遵化县铁厂召开重要会议。会议分析了冀东的抗战形势,作出了统一指挥、统一领导、整顿部队、建设抗日根据地的决定。会议决定:建立冀察热宁军区,司令员宋时轮,副司令员邓华,辖5个军分区;同时成立冀察热宁边区行政委员会,作为统一抗日政权机构。铁厂会议后,八路军第4纵队召开党委会议,决定:东面以热(河)南的都山为根据地向平原发展;西面依托兴隆县境内的雾灵山向平原发展。八路军第4纵队向都山进军的一部分兵力,由于途经伪满边境,敌人戒备严密,因而在长城线上的桃林口、燕河营地区受阻,被迫回到滦河以西的迁安莲花院地区;另一部分兵力,进至白河以西,袭击了赤城、龙关日伪军。

10月2日,毛泽东、朱德等电示聂荣臻及宋时轮、邓华:“在冀热边区创造抗日根据地有极重要的战略意义”,要“提高部队党及地方党内纪律”,“造成团结和睦的空气”,“在工作上应即扩大八路军,吸收地方游击队加入八路军,开办短期训练班,改造游击队”。

10月中旬,第4纵队除留3支游击队共300余人继续坚持冀东斗争外,主力和冀东人民起义抗日武装4万余人,经蓟县北部,开赴平西整训。由于不断遭到日伪军袭击,减员较大,中共冀热边特委在平谷县北樊各庄召开干部会议,决定带剩余的起义武装6000余人返回丰润、滦县、迁安、遵化地区,继续坚持游击战争。起义武装返回丰滦迁遵地区后,仅余1400人。开赴平西整训的部队和起义武装,也只剩下4000余人。

10月中旬,第4纵队除留3支游击队共300余人继续坚持冀东斗争外,主力和冀东人民起义抗日武装4万余人,经蓟县北部,开赴平西整训。由于不断遭到日伪军袭击,减员较大,中共冀热边特委在平谷县北樊各庄召开干部会议,决定带剩余的起义武装6000余人返回丰润、滦县、迁安、遵化地区,继续坚持游击战争。起义武装返回丰滦迁遵地区后,仅余1400人。开赴平西整训的部队和起义武装,也只剩下4000余人。

11月25日,中共中央军委致电八路军总部、晋察冀军区和第4纵队,指出:“宋、邓纵队深入冀东苦战数月,配合并促成地方党所领导的冀东起义,恢复了冀东的中国政权,发动了群众,建立了冀东的游击区,扩大了我军在敌深远后方的政治影响,给敌人以打击,一般说来是获得了成绩的。但是没有尽可能的保持并发展这一胜利,没有很好的团结地方党及军队,没有很镇静的应付那里的局面,以致退出原地区,军队及群众武装受到相当大的损失。”

中共中央的指示,既充分肯定了八路军第4纵队挺进冀东后,在中共冀热边特委的配合下,开展平原游击战争的经验和成绩;同时,又指出了该纵队存在的问题及教训,为尔后继续开展冀热察的抗日斗争,指明了方向。

中共中央的指示,既充分肯定了八路军第4纵队挺进冀东后,在中共冀热边特委的配合下,开展平原游击战争的经验和成绩;同时,又指出了该纵队存在的问题及教训,为尔后继续开展冀热察的抗日斗争,指明了方向。

1937年11月8日太原失守后,在华北国民党军正规战争业已结束,以共产党领导的八路军为主体的游击战争进入主要地位的形势下,八路军广泛开展独立自主的游击战争,在以主力创建山区抗日根据地的同时,分兵一部,挺进冀南平原。尤其是1938年4月21日毛泽东等关于发展平原游击战争的指示发出后,八路军第115、第120、第129师,以一部兵力或主力,深入冀鲁豫平原开展游击战争。这是八路军第一次大规模向平原地区挺进的战略行动,从而使平原与山区抗日根据地彼此支持、相互依托,初步形成了广阔的华北敌后战场。斗争的实践证明,平原地区的条件,有利有弊,只要趋利避害,平原游击战争是能够继续坚持和得到发展的。