晋察冀抗日根据地,依托恒山、五台山区,主要地处平汉、平绥、同蒲、正太铁路和北平、天津、张家口、太原、石家庄之间,具有重要的战略地位和作用。

早在平型关战役前,毛泽东就开始关注这一地区。1937年9月23日,毛泽东致电彭雪枫并告周恩来、朱德等:五台山脉应使之成为重要的游击战争区域之一,现在就宜加紧准备。24日,毛泽东又指出:“山西地方党目前应以全力布置恒山五台管涔三大山脉之游击战争,而重点于五台山脉,因该处可得阎(锡山)、杨(爱源)更多协助,将来可向北恒山山脉发展。因此,该处应设置军政委员会一类的领导机关,应选择能独立领导党政军各方面之干部,应立即开始普遍地组织地方支队[部]及群众组织,在半个月内应全部布置完毕,并表现初步成绩。”

遵照上述指示精神,八路军第115师在以主力配合国民党军作战的同时,由政训处主任罗荣桓率领师政治部机关、骑兵营、教导队和第686团第6连组成的工作团,东进晋察冀边区北岳区的阜平地区,发动和组织群众。

遵照上述指示精神,八路军第115师在以主力配合国民党军作战的同时,由政训处主任罗荣桓率领师政治部机关、骑兵营、教导队和第686团第6连组成的工作团,东进晋察冀边区北岳区的阜平地区,发动和组织群众。

当时,这一地区的国民党政权,实际上大都瓦解,社会动荡不安,市场萧条,人心惶惶。工作团一到,就通过贴标语、画漫画和演节目等多种形式,积极宣传共产党抗日主张,扩大人民军队的影响。罗荣桓还和晋察冀临时省委成员王平等,以当地抗敌后援会为基础,迅速成立了中国民族革命战争战地总动员委员会,有力地推动了阜平县的抗日救亡运动,控制了县政权。随后,骑兵营解放曲阳。至10月下旬,阜平、曲阳地区的义勇军发展到4000余人。

第115师师长林彪

第115师副师长聂荣臻(1937年10月改任政治委员)

第115师参谋长周昆

第115师政训处主任罗荣桓(后改任政治部主任)

10月11日,毛泽东致电聂荣臻,指出:你们应在一个月内建立武装与群众工作之基础,以便一个月后有充分力量反对日寇的进攻。根据这一指示,第115师主力南下,留独立团、骑兵营、教导队2个队与八路军总部特务团团直大部和第3营营部2个连,第343旅工作团、第685团1个连,第120师第359旅工作团等,共约3000人,由聂荣臻领导,继续发展晋察冀边区抗日武装和创建抗日根据地。

留在晋察冀边区的各部队,以五台山区为中心,乘敌后空虚之际,大刀阔斧地向四面发展。

杨成武、邓华率领独立团向晋察冀边区北部发展,相继收复涞源、浑源、广灵、灵丘、蔚县、阳原、易县7座县城。不久,独立团扩编为独立第1师,师长杨成武,政治委员邓华,辖3个团:第1团,团长陈正湘,政治委员罗元发;第2团,团长黄寿发,政治委员袁升平;第3团,团长季光顺,政治委员王道邦。

第115师骑兵营在平型关战役后留在敌后参加开创晋察冀抗日根据地,后扩建为晋察冀军区骑兵团。这是骑兵团成立时排以上干部的合影

舒同、赵尔陆率领八路军总部机关干部组成的工作团和总部特务团一部,向晋察冀边区西部发展,开辟五台以西和定襄地区。

王平和刘云彪分别率教导队一部、骑兵营,向东部发展,收复曲阳、完县、满城等,发展抗日义勇军和游击队4000余人。

周建屏、刘道生率第359旅工作团和一部兵力,向南部发展,以平山、盂县为重点,并在浑源、寿阳、阳泉、井陉、获鹿、正定等地组织农村游击队,建立了平山独立团,团长陈宗尧。

各支部队和工作团,紧密依靠中共地方党组织和人民群众,不仅使游击队获得迅速发展,而且使主力部队扩大到7600余人。

1937年11月7日,晋察冀军区在山西五台县成立。司令员兼政治委员聂荣臻,参谋长唐延杰,政治部主任舒同,供给部部长查国桢,卫生部部长叶青山。11月13日,军区以活动在晋察冀边区的工作团和部队为基础,统一组成4个军分区:

独立第1师兼第1军分区,师长兼司令员杨成武,政治委员邓华,参谋长熊伯涛,邓华兼政治部主任(后罗元发),辖区为灵丘、广灵、阳原、蔚县、涞源、易县、涞水、定兴、徐水、满城。

第2军分区,司令员兼政治委员赵尔陆,参谋长刘兴隆,政治部主任朱潘显,辖区为五台、定襄、忻县、崞县、代县、繁峙、应县、浑源、山阴等。

第3军分区,司令员兼政治委员王平,副司令员黄永胜,参谋长刘少白,王平兼政治部主任,辖区为阜平、曲阳、唐县、完县、望都、新乐、定县一部。

第4军分区,司令员周建屏,政治委员刘道生,参谋长叶长庚,刘道生兼政治部主任,辖区为平山、行唐、正定、获鹿、井陉、平定、盂县、寿阳、阳曲等。

遵照中共中央军委和八路军总部的指示,晋察冀军区于12月中旬对所属部队进行了整编:各军分区和独立第1师部队,均不以正规军的名目出现,一律成立支队,由军分区兼,各辖相当于团的3个大队,每个大队人数不一,1500人至2000人。

第1军分区兼第1支队,司令员杨成武,政治委员邓华,辖3个大队:第1大队,大队长陈正湘,政治委员王道邦;第2大队,大队长黄寿发,政治委员袁升平;第3大队,大队长邱蔚,政治委员萧锋。另辖广灵、察南、易县、涞源和灵丘上寨游击支队。

第2军分区兼第2支队,司令员兼政治委员赵尔陆,辖3个大队:第4大队,大队长李和辉,政治委员萧文玖;第5大队,大队长何能彬,政治委员黄文;第6大队,大队长刘兴隆,政治委员林接标。另辖五台游击队,游击第1、第2中队。

第3军分区兼第4支队,司令员(后陈漫远)兼政治委员王平,辖3个大队:第10大队,大队长兼政治委员王紫峰;第11大队,大队长朱仰兴,政治委员张毅忱;第12大队,大队长辛力生,政治委员李光辉。另辖唐县、完县、望都、定县和曲阳游击队。

第4军分区兼第3支队,司令员周建屏,政治委员刘道生,辖3个大队:第7大队,大队长阮平,政治委员廖庆先;第8大队,大队长叶长庚,暂没有政治委员;第9大队,大队长陈祖林,政治委员袁子庆。另辖新乐、正定、平山和行唐游击队。

至此,全军区部队已发展到2万余人,拥有约6000支枪。晋察冀军区领导机关,于11月18日,由山西省五台县移到河北省阜平县城。

第5支队由活动在平西的国民抗日军改编,司令员赵侗,副司令员高鹏,参谋长常戟武,政治部主任汪之力,辖3个总队:第1总队,总队长纪亭榭;第2总队,总队长宋明皋;第3总队,总队长刘凤梧。1938年7月赵侗逃跑后,该支队编入第1军分区兼第1支队。

同时,在晋察冀边区休整的第115师第344旅,通过工作团,扩兵五六千人,遂以第687、第688团的两个第2营为基础,于1937年12月在河北平山县成立第689团,团长韩先楚,政治委员崔田民。全旅发展到1万人。

晋察冀军区的成立,部队的迅速壮大和独立自主的游击战争的蓬勃开展,形成了对侵占平汉、平绥、同蒲、正太铁路和北平、天津、张家口、太原、石家庄等大中城市日军的严重威胁。日军华北方面军为确保其后方和交通线的安全,集中第5、第14、第109师团和关东军察哈尔派遣兵团各一部,共2万余人,在飞机的掩护下,自1937年11月24日开始,由平汉、平绥、同蒲、正太铁路沿线各据点出动,分八路围攻晋察冀边区的涞源、行唐、曲阳、满城、蔚县、浑源、广灵、平山等地,并逐步向腹地推进,企图歼灭和驱逐晋察冀军区部队。

晋察冀军区的部署是:以独立第1师兼第1军分区歼灭浑源、阳原、涿鹿,易县方向之敌;以第2军分区歼灭代县、崞县、原平、忻口方向之敌;以第3军分区歼灭满城、完县、唐县、曲阳、行唐方向之敌;以第4军分区歼灭平山、阳泉、寿阳、阳曲方向之敌。各军分区部队利用日军兵力不足、对地形生疏、不敢贸然深入腹地等弱点,采取军民结合、新老部队结合、主力部队与地方部队结合的方式,以袭击、阻击、伏击等战术手段积极打击进犯之日军。主力避免正面抵抗,寻机歼敌一路;游击队则袭击日军后方据点和交通线。至12月21日,晋察冀军区在第120、第129师的配合下,取得了乱岭关、大小龙华等战斗的胜利,粉碎了日军的“八路围攻”,即第一次大规模围攻。

这次反围攻作战,晋察冀军民共歼日军1087人,缴获步马枪312支、机枪10挺、子弹5万发、马10余匹、电台1部、汽车1辆、坦克1辆。我方伤亡营、连、排干部40余人,班以下战士600余人。

与此同时,晋察冀军区成立了军政干部学校,孙毅任校长。军政干校共办了三期,培养了1500余名学员,缓解了部队发展中缺乏干部的问题。晋察冀军区反日军“八路围攻”胜利结束后,于12月25日召开了第一次政治工作会议。会议在聂荣臻主持下,着重研究如何解决军区发展中的组织、纪律和作风等各种政治问题。至1938年1月,全军区连队中党员比例逐步达到20%至35%,共发展共产党员4810人,清洗了1300多名各种不良分子,纯洁了共产党的组织,巩固了部队。

平型关战役前后,罗荣桓率领的第115师工作团,以动委会为基础,建立了阜平、曲阳等晋察冀边区第一批县抗日民主政权。聂荣臻率独立团等留在晋察冀边区后,在晋东北和冀西地区,继续发展动委会和抗日救国会等一些半政权性质的组织,以有利于发动群众、组织武装、筹粮筹款,为建立完全意义上的抗日政权和边区抗日根据地创造条件。

晋察冀军区成立后,晋察冀边区的抗战出现了新的局面,晋察冀抗日根据地也初具规模。不久,中共晋察冀省委在阜平成立,黄敬任书记,特委和县以下各级党组织也逐步建立,从而加强了创建抗日根据地的党的领导力量。经边区党政军民各方领导人充分交换意见,相互协商,12月5日在阜平成立了晋察冀边区临时政府筹备处。筹备处工作得到了冀中、冀西、晋东北各地抗日团体、抗日部队和动委会的积极支持和广泛响应。

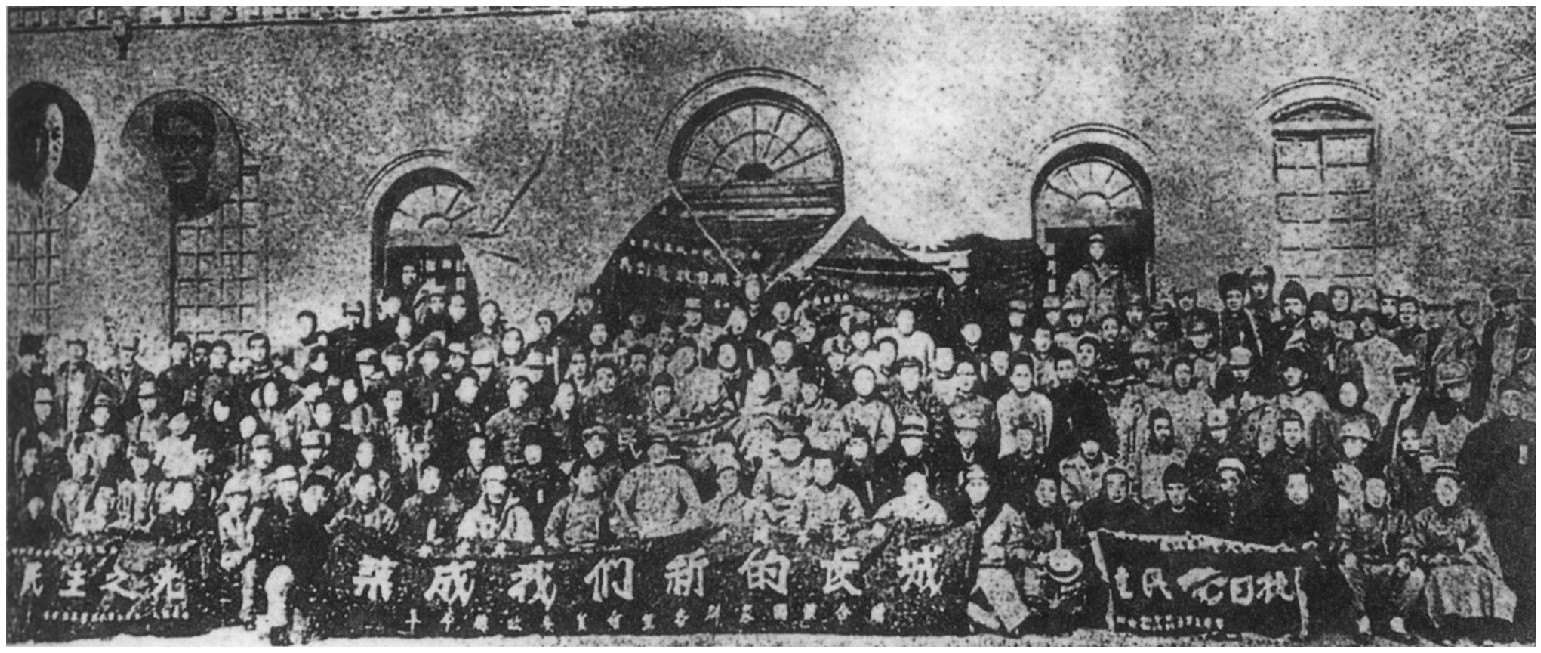

1938年1月10日至15日,晋察冀边区军政民代表大会在阜平召开。出席会议的有共产党、国民党、边区各县和蒙、回、满少数民族以及和尚、喇嘛等各界代表,共149人。会议通过了全区关于军事、行政、财政经济、文化教育、民运工作等多种议案,经民主选举产生了晋察冀边区政府,即晋察冀边区临时行政委员会——这是敌后由中国共产党领导建立的第一个统一战线性质的抗日民主政权。委员会由聂荣臻、宋劭文、胡仁奎、张苏、刘奠基、吕正操、孙志远、娄凝先、李杰庸9人组成,宋劭文任主任委员,胡仁奎任副主任委员。晋察冀军区和晋察冀边区抗日政府的建立,标志着晋察冀抗日根据地的胜利建成。至此,晋察冀抗日根据地已发展为拥有40余县、1200万人口的广大地区。

晋察冀边区军政民代表大会全体代表合影

3月,工人、农民、妇女等各界县级救国会普遍建立,仅农民救国会成员就达57万人,并动员1.5万人参军。4月,中共晋察冀边区抗日根据地第一次代表大会召开。会上,彭真受中共中央北方局委托,作了《关于全国抗战形势和争取抗战胜利方针》的报告;聂荣臻作了《几个月来支持华北抗战的总结与我们今后的任务》的报告;黄敬、舒同分别作了关于地方党和部队工作的总结报告。会议强调指出:巩固共产党的组织,健全各级领导机构,保持共产党在抗日民族统一战线中的独立性,加强共产党对军队、政权、人民团体的领导;敌后抗战必须坚持持久战的方针,大力开展游击战争,努力扩大、巩固抗日根据地,增强部队的机动性;加强武装建设,大量发展游击队和自卫队,加强组织和训练,提高其战斗力。会议还根据中共中央指示,将晋察冀省委改为晋察冀区委,刘澜涛任书记。这次会议,确定了建党、建军、根据地建设等各项任务和斗争方针,对于发展晋察冀抗日根据地,具有重要指导意义。

晋察冀军区部队先后于2月上中旬、4月下旬至5月上旬和7月上旬,三次主动出击敌之平汉、平绥、同蒲和正太铁路及其沿线重要据点,多次袭入保定、涿县、代县、平山县城,进入北平郊区卢沟桥、石景山,使平汉铁路几次交通中断,并打退了日军向北岳区腹地阜平的进攻。争取了涞水、保定、徐水、满城等地的伪军反正,充分显示了敌后游击战争的威力,继续配合了正面战场国民党军的作战。

日军华北方面军认为,扰乱其治安的根源,在于以共产党领导下的八路军为代表的抗日势力的活动,强调:对抗日势力的讨伐,“重点指向共军,特别对已建成的共产地区,努力尽早将其摧毁”。“对共军应彻底进行扫荡。为此,在共军地区,应一面进行讨伐,一面采取宣传及其它方法,尽量灌输防共思想”。“尤其皇军威力未曾达到的山西北部及连结太行山脉的山岳地带,乃共军巢穴,其影响至今及于华北全区。因此,必须彻底扫除,以绝后患”。

在南取广州、中攻武汉的同时,日本华北方面军从9月10日开始,集中第1军的第109师团、独立混成第4旅团,驻蒙军的第26师团、独立混成第2旅团和方面军直辖的第110师团,共5万余人,以北岳区的五台、冀西为重点目标,准备对晋察冀抗日根据地进行大规模的围攻,企图歼灭晋察冀军区领导机关和主力部队。

为此,中共晋察冀区委和军区,进行了深入的战前思想动员和充分的作战准备,号召边区军民一切为了战争、一切为了前线的胜利,为保卫家乡而战;实行坚壁清野,拆墙破路;各县、村普遍组织起游击队、自卫队,配合部队作战,担负支前任务。

晋察冀边区军民反围攻作战,分为三个阶段:

第一阶段自9月20日至10月6日。9月20日,驻平汉铁路北段、平绥铁路、同蒲铁路和正太铁路沿线据点的日军,在数十架飞机的配合下,分东线、北线、西线和南线,开始围攻晋察冀边区;并施放毒气,直指抗日根据地中心区五台、阜平和涞源等地。10月1日,军区学兵营第3连第3排,为掩护机关转移,在五台城南教场作战中,全部壮烈牺牲。军区参谋长唐延杰,在下耿家庄指挥作战中,负重伤。

10月2日,毛泽东、朱德等致电晋察冀军区首长,指出:日军此次围攻较前任何一次来得有计划与持久性;根据日军构筑据点、步步推进、紧缩边区及兵力不足但很顽强的优缺点,应相当地集中主力于我有利的各种条件(敌人弱,地形有利)方面准备待机;以小部队与敌进行极不规则的小战,迟滞和疲惫敌人,以相当有力部队转入敌之后方交通线,打击敌之运输;如敌无弱可乘,不便我主力集中打击或消灭时,仍以小部队分途逐渐引敌深入,使敌疲惫疏忽扑空,待敌转移方向或退却时,给以突然的袭击或追击。同时,令第120、第129师策应晋察冀军区,进行反围攻作战。这一指示,对于晋察冀军民取得反围攻胜利,具有重要的指导意义。

东线日军先后于9月22日、10月2日,由曲阳直逼阜平。晋察冀军区首长鉴于东线日军威胁最大,调整部署:以第3军分区一部,节节抗击,不断袭扰、伏击、疲惫各路日军;以第1军分区、第3军分区主力和第3纵队兼冀中军区部队一部,隐蔽埋伏于东西庄一带。10月4日,在东西庄一战,歼日军1000余人。至6日,日军侵占了涞源、五台、阜平县城。

第二阶段自10月7日至15日。日军深入晋察冀抗日根据地腹地后,加修工事和据点,进行分割、“清剿”,企图寻歼晋察冀军区领导机关和主力部队。针对敌情,根据毛泽东、朱德等指示精神,中共晋察冀区委于10月7日,对粉碎日军围攻提出了进一步的要求。晋察冀军区决定以一部兵力化整为零,开展分散的游击战争,袭扰日军;主力则乘机深入日军侧后,部署在曲阳至阜平、五台至台怀、蔚县至涞源、广灵至灵丘间,破袭交通线,断其补给,陷其被动。

10月中旬,西线日军在东线、北线日军的配合下,分路搜寻五台山区的台怀、石咀地区,捕捉晋察冀军区领导机关和主力部队。晋察冀军区领导机关,先机转移至蚊潭庄地区。其第2军分区部队在台怀、石咀地区不断袭扰日军辎重运输,使其难以立足。10日,晋察冀军区骑兵营成功地夜袭曲阳县高门屯据点,缴获日军全部粮食。

与此同时,第120、第129师和八路军第3纵队兼冀中军区,分别袭击日军控制的同蒲、正太、平汉铁路,有力地牵制和打击了日军。

晋察冀边区人民群众,十分踊跃地投入了支前工作。各县新组织的游击队员约有3000人,曲阳、唐县组织的自卫队员2000余人,平山县出动2.3万人配合部队作战。由于晋察冀边区军民一致努力,加上获得兄弟部队的大力支援,日军陷于十分被动的地位。

第三阶段自10月16日至11月7日。晋察冀军区乘日军退缩被动之机,除以一部兵力在游击队配合下,继续困扰日军外,集中第1军分区主力,在曲阳至阜平的日军后方交通线上,进行了19次袭击战和伏击战。其中,仅10月20日的郑家庄伏击战,就缴获日军各种车140余辆。第120师第359旅第717团则于17日拂晓,在蔚县至涞源间的明铺,伏击日军一个运输大队,歼大队长以下400余人,毁汽车35辆;第359旅主力于28日上午,在广灵至灵丘间的邵家庄伏击敌人,歼日军400余人,毁汽车10余辆;第358旅第716团于11月4日,在五台至高洪口之间的滑石片伏击敌人,歼日军500余人。

在此阶段,第129师继续打击正太铁路沿线之日军。晋察冀边区人民,又作出了不懈的努力。仅平山人民,就出动了3万多人参加交通破袭战。在平山温塘、天井战斗中,当地群众烙了2万多斤饼子送给八路军。至11月7日,反围攻作战胜利结束。

在这次反日军围攻作战中,晋察冀军区在第120师主力、第129师一部和边区抗日根据地人民群众的有力支援下,共进行了东西庄、郑家庄、邵家庄、滑石片等大小战斗136次,歼日伪军5200余人,缴获长短枪570余支、轻重机枪49挺、各种炮10门等。

晋察冀边区军民,经过多次严峻斗争的考验,得到了磨炼,提高了战斗力;部队获得了进一步发展壮大;边区抗日根据地的北岳区不断扩大,成为发展平西、平北、冀东和冀中的战略依托。

1938年春,晋察冀军区邓华支队挺进平西地区

平西地区,包括北平以西的房山、涿县、涞水、蔚县、宣化、涿鹿、怀来、延庆、昌平等县的一部或大部,拥有1100余个村庄,30万人口。七七事变后,中共平西地方组织就以共产党员、青年学生为骨干,组成国民抗日军等抗日游击队,营救共产党员和爱国志士,在颐和园附近天门沟、北平西郊妙峰山等地,开展抗日游击活动。1937年冬,国民抗日军被调到晋察冀抗日根据地中心区阜平地区整训,改编为第5支队,编入晋察冀军区。

1938年3月,晋察冀军区将第1军分区兼第1支队第3大队主力,改编为邓华支队,亦称冀东支队。同时,以涞源、灵丘游击队为基础,建立新的第3大队,编入第1支队。邓华支队挺进平西地区后,在第5支队的配合下,活动在昌平、房山、涿县、涞水等地,建立县的联合抗日政权,组织了1500人的自卫队,初步创建了平西抗日根据地,成为晋察冀抗日根据地的重要组成部分。

10月5日,中共扩大的六届六中全会主席团,致电聂荣臻、晋察冀边区党委并八路军全体将士及边区全体党员,表示慰勉,指出:“中共中央第六次全会扩大会听了彭真同志关于晋察冀边区的报告,并得悉你们全体党员、将士与人民正在与敌人作英勇的斗争,不胜欣庆!全会并向在战斗中死难与受伤的同志致崇高的敬礼!全会完全同意边区党委所执行的坚定的统一战线的方针,并在这个方针下,依靠全党全军的努力,已经创造晋察冀边区成为敌后模范的抗日根据地及统一战线的模范区,这些都在坚持华北抗战中已经和将要尽其极重大的战略作用,而且你们的经验,将成为全党全国在抗战中最有价值的指南。全会完全相信你们必能更加团结一致,联合一切友党友军,胜利地粉碎敌人对于你们的围攻,并且进一步巩固与扩大你们的根据地。希望你们继续坚持统一战线的方针,动员一切力量,执行灵活的游击战与运动战,进行坚壁清野,准备长期战斗,镇压汉奸日探,粉碎敌人的围攻,以便同友党友军一起更完备地进行各种战时建设,巩固与扩大抗日部队,广泛的组织群众,建立民主制度,提高边区生产,并发展与巩固党,长久保持晋察冀边区是最进步的模范的抗日根据地,作为将来进攻日寇最好的前进阵地,全会对你们有无限的慰问与希望。”

中共扩大的六届六中全会的慰问电,深刻总结了晋察冀抗日根据地成为华北敌后第一个模范抗日根据地的有益经验,高度评价了其重要的战略地位和作用,指明了党政军民的斗争方针和方向,对于粉碎日军围攻、加强人民军队和抗日根据地建设,具有重大指导意义。