西方人观察宇宙万物,发现生物发端于基本细胞。基本细胞分裂为二,二分裂为四,四分裂为八,这样发展下去,终于构成宇宙万物。

中国人考察宇宙万物,发现“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”,如此生生不息。和西方人所发现的事实,可以说完全一样。

中西方都认为宇宙万物是一生二所衍生的结果。但是,进一步推究“一怎么能生二”时,彼此就有了不同的看法。

西方人认为“一个基本细胞分裂为二”的原因,是“二构成一”(马绍伯先生指出:二构成一,就“二”看,是两种现象)。“二构成一”,当然很容易分裂为二。

我国先哲也肯定“太极是阴、阳所构成的单元”,不过“二构成一”之外,尚有“一内涵二”的用意(马绍伯先生说:一内涵二,就“一”看,则两种现象皆发于同一本体,老子所谓“同出而异名”,正是如此)。

西方重视“二构成一”,总是以个体的对立看事物:公司有劳资双方的对立,同人有优劣的对立,企业生存竞争亦有其冲突的对立。

中国古人认为,对立固然存在,却也相辅相成。由“一内涵二”的取向不难发现“对立存在于统一”,所以《中庸》说:“万物并育而不相害,道并行而不相悖。”(万物竞相生长繁育,但彼此不相妨害;日月运行、四时更替,但相互并不冲突。)有公司才有劳资双方的存在,彼此应该互信互谅;同人间有优才显得有劣,有劣也才显得有优,大家应该互助;有同业的竞争,才能力求精进,企业必须合理合法以谋公平合作。

“二构成一”在管理上产生西方人“一切依据是非来判断”的行为。对就是对,错就是错,相当简单明了。

西方管理,喜欢问“Which is right ?A or B ?”,而他们的答案,往往都很肯定,不是“A is right”,便是“B is right”。若是“A is right”,那么A就成为共同遵守的标准;如果“B is right”,B也就顺理成章地成为标准。他们把判断是非的结果明定为公是公非,称为“标准化”。(用科学的方法研究制定事物的标准,并力求切实施行。)

为求组织成员共同遵行既定的标准,必须一切说清楚,同时要求符合同一标准,于是明定为制度。大家一体遵行制度,叫作“制度化”。

制度是组织所有成员一切分工合作的基本规范,是管理的出发点。任何成员,其行为合乎制度的即为“对”的行为,否则便是“错”的行为。前者为组织所欢迎,后者则为组织所不许。

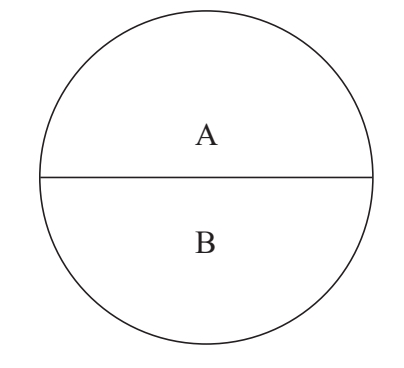

A和B之间,有一条直线(如图 1)。A大于B则A对,B大于A则B对。是非有所争执的时候,采取“多数决”的方式,居于A和B的彼此“制衡”,来决定孰是孰非。争执得到解决之后,立即修订原有的制度,成为今后再度冲突之前的标准。

图 1 二构成一

西方“二构成一”的观点,形成他们的“制衡思想”,并发展为经由谈判分出大小或是非,以便共同遵行的“制衡行为”。

这种行为,其理论基础是“个人主义”(individualism)。“谈判”指“满足各自的需要而进行的交易”,“是非”在确立个人的权利与义务,而“制衡”则在维护并增强个人的权益。

“一内涵二”在管理上产生中国人“圆满重于是非”的人性化行为。我们常说:“这样做是对,可惜不够圆满。”可见“把事情做对未必就是把事情做好”,中国人要求“把事情做好”而非仅止于“把事情做对”。

我们当然也问“甲对还是乙对”,只是答案很少是“甲对”或“乙对”,而多半是“甲对,乙也不见得错”,或“乙错,甲又能对到哪里去”。除非实在是十分明显而简单的事情,否则我们总觉得“是非难明”。

中国人重视是非,却更了解粗理很好讲,任何人开口便可以说一大堆道理;细理不好讲,仔细推敲起来,每一个人所说的道理都存在若干疑难之处;微理很难讲,深究下去,到了十分精微的地方,似乎永远说不清楚;玄理犹可讲,没有办法时,往往会把道理说得玄而又玄;妙理不可言,真正的道理“多半妙不可言”,同时觉察“语言、文字本身就是一种沟通的障碍”,因而非常谨慎,不敢擅下判断。所以老子说:“道可道,非常道。”(能够说清楚的道理,已经失去它的普遍性,带有某些特殊性了。)

相信资深的主管都有这种经验:某件事情出了差错,关系者一共只有甲、乙、丙三人,甲理直气壮,但是乙、丙又何尝不是如此?我们常常指责中国人爱找理由,个个都是找借口“专家”,弄得主管左右为难,不知谁对谁错,这其实与“公说公有理,婆说婆有理”有相当密切的关系,因为道理人人会讲,是非却很难明断。

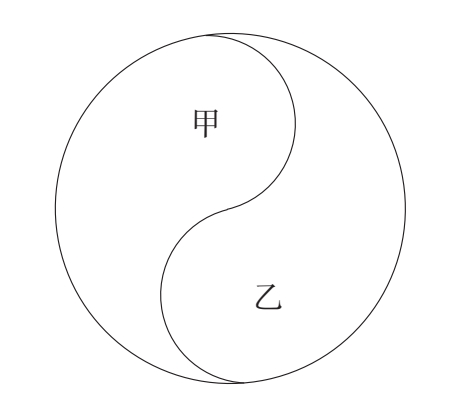

我们的太极图,并非凭空玄想而来。太极代表“圆满”,根本上是一个主体。在同一主体内,产生“是”“非”两种相异的现象。“彼亦一是非,此亦一是非”成为中国人的“太极思想”,进而发展为“听一句话,要先问清楚究竟是谁说的,以便决定是否遵行”的“太极行为”。

这种行为,其理论基础即为“交互主义”(mutualism)。我们既不完全奉行“个人主义”,也不完全奉行“集体主义”;我们既有“个人主义”思想,又有“集体主义”思想。常听到有说“输人不输阵”“团结起来才有力量”,但是言犹在耳,发现情势不对,率先溜之大吉。然而又有人说到做到,临阵绝不脱逃,至死不渝。我们的原则,完全居于“看你对我如何,我就如何待你”的“交往”性,通俗地说,叫作“彼此彼此”。

放眼看去,宇宙万物多是圆弧形的。凡直线形的,都是“人为”的,而“人为为伪”,形式化的东西,我们比较不喜欢,其道理在此。

太极思想中,事物之间不是一条直线,而是阴阳对称、自然顺畅的圆弧曲线(如图 2),衍生了管理上“不明确”的“分寸”。我们必须善于把握自己应守的分寸,无“过”与“不及”的确相当困难,需要历练与智慧,因此有些人十分厌恶,甚至到了怨恨的地步。

图 2 一内涵二

由于智慧的限制,日本人学习中国文化无法变化自如,所以学到后来,既没有曲线,也没有直线,只剩下一个圆形的外壳(如图 3)。日本人自称“大和民族”。大者太也,和即是顺,说起来就是“过分求圆满”,形成“太顺的‘事大主义’”。

图 3 大和太顺

“太顺”的下属,凡事绝对服从,这固然有利于力量集中,但是,万一决策有重大的错误,而此决策者又“大而有力”,则大家盲目服从,势必害人害己。

“大和思想”发展为日本人“一不怕死二不怕苦,一切为团体荣誉而努力”的“大和行为”,其理论基础即“集体主义”(collectivism)。

太极行为的根源,是“人性”。凡人皆有喜怒哀乐之情,未发时谓之“中”,发而中节便是“和”。中国人所讲求的“和”,是“用”的一种境界,而其“体”则为“中”。体不离用,用不离体,其间的不同,只在已发与未发。未发的“体”,没有不善的;已发的“用”,便有善有不善。《中庸》特别指出,“发而皆中节,谓之和”,就是说明我们所追求的“和”,乃已发的善的情,而摒弃了不善的情。

成中英先生以孔子“一以贯之”的纵贯和横贯两种关系来解释“持中致和”的道理。他说:“‘和’是横的一贯,‘中’是纵的一贯。文化本身应该有中与和的道理,这是中国哲学最基本的智慧。”

西方人,特别是美国人比较简单,凡事只想到自己的权益,“不要让自己的权利睡着了”,每一个人都为自己而争,最后总能达到制衡的结果。“两人独立,个人自由”所产生的个人行为,因利害关系相结合。“A friend in need is a friend indeed”成为美国人坚定的信念。

日本人也相当单纯,凡事只须顾及对方,比比“究竟谁职位比较高”,你高我听你的,我高你听我的。这种“上级生”精神,成为他们的行为准则。

中国人就很复杂,不但想到“我”,还要顾及“你”,更不能忘掉“他”。我们对上下、左右、前后都必须同时深思熟虑,面面俱到,才不会在不知不觉中树敌,招来无穷的后患。在横的方面要“和”,对任何人的感情都应该发而皆中节,保持恰到好处的人际关系。在纵的方面要“中”,对于人事的处置应该有自己的原则,时时刻刻都不离这一根本。我们不能不坚持原则,否则人家会批评“没有定律”“缺乏制度”,甚至“胡作非为”。坚持原则又不能到处得罪人,弄得鸡飞狗跳,妨害安宁。“持中致和”即既要坚持原则又能和谐相处,所以“和”就是广结善缘,用广结善缘来坚持原则,既会做人又能做事,叫作“致中和”,才是真正的圆满。

不能致中和,结果必然和稀泥。今天大家由于痛恨和稀泥而怪罪致中和,好似“一朝被蛇咬,十年怕井绳”,未免因噎废食。

太极行为是人性化管理的表现,目标是致中和。现代有些人不明白“太极行为本身十分正确,只是长久以来过与不及,产生不少弊病”,断言其为偏差行为,再加上不断采取西方或日本标准来测试,愈看愈觉得其落伍而毫无价值。我们不妨改称为“中和行为”,以免引起误解与争议。

中和行为的第一特性是“不执着”,很多人满脑子“那可不一定”,增加了管理的困难,诸如:

1.不轻易听信别人的话。

2. 不重视团体规约。

3. 不完全遵照上司命令行事。

4. 不认真执行工作规范。

5. 不相信企划。

6. 不能真正科学化。

7. 不容易完全标准化。

8. 不能够与大家一致,总认为我应该特别。

高层主管对同样一件事情,可以表示“关切”,也可能十分“震怒”,完全视情况而变,目的却只有一个:先表明和自己没有关系,再看做这件事情的人是谁,可能引起什么样的后果,然后调整后续的反应。

中层主管弄不清楚高层主管究竟会“关切”还是“震怒”,当然有责任尽量往下推卸,以便“关切”时跟着“关切”,“震怒”时跟着“震怒”,安全第一。

基层人员经常“押宝”,有时押对有时押错,久而久之,干脆不押,凡事能推即推,能拖即拖,甚至咬文嚼字以察言观色,多方斟酌而模棱两可。我们能责怪他吗?

“不执着”在管理上有许多好处,例如:

1.头脑灵光。善于应变,对于变动快速的环境具有良好适应力。

2. 自动调整。在工作进行中能适机调整,随机应变,以求达到目标。

3. 弹性应用。具有极大弹性,能承受企业内外环境变迁所带来的多种压力。

4. 把握情势。有利的情势来临时,能及时把握,不受原计划的限制。

5. 不畏艰难。水来土掩,兵来将挡,天大的困难,中国人只要有心去做,都有办法解决。

人对机器的比较优势,在于人有较大的弹性。我们现在极力设法增大机器的应变力,但其在某些方面仍然和人有较大差距,目前仍无法完全代替人。

中国人的“不执着”,正是弹性大的表现。说得难听一点,我们最喜欢“变鬼变怪”;说好听一些,我们擅长应变创新。“变鬼变怪”其实就是“应变创新”,这是中国话的奇妙之处。

中和行为的第二特性是“不受管”。中国人一开口就是“谁要你管”,却很少说“请你赶快来管我”这一类的话。

“我做了这么多年,难道还要你管?”“你想管我?先把你自己管好再说!”

面对主管的管理,下属一肚子不高兴,心里盘算着:“好,你想管我,那么我就想办法气你。不把你气死,你就老要管我!”结果主管多半真的被气得不行。

人不能管,还谈什么管理呢?不用担心,中国人有的是办法。我们的管理态度是:先看能不能管。能管就管,不能管的人,要“理”。你理他,他才会理你。如果理不好,那就应该“安”。你尽力安他,他自愿卖力,这是中国人最高明的“安人”。安人比理人高明,理人比管人有效,可惜大家一心一意想要管人,才把人与人之间的关系搞乱了,也不可能好好工作,更谈不上什么绩效。

“不受管”会增加许多管理上的麻烦,诸如:

1.不喜欢承受压力。你愈是压他,他愈会表面应付,内心不愉快。

2. 不爱看规约。你要他签字,只要大家签他就跟着签,很少会认真去看,更谈不上记在脑子里。

3. 不愿意上司始终盯着他。要他这样,要他那样,他表面上在听,实际上未必如此。

当然,“不受管”也有许多好处,例如:

1.不必管他。善于管理的主管,懂得安人,看得起他,让开一步不去管他,他就会自动去做。

2. 不必操心。操心根本没有太大的用处,因为你越急他越不急。只要安他,让他身安心乐,他就会自动去操心,变成他急你不用急。

3. 不必制衡。中国人不喜欢被管,本来就是一种制衡,用不着再多方设法安排制衡的力量,否则到头来不过是流于形式。

中国人的“不受管”,也是不一定的。当他做得顺手的时候,最讨厌人家管他;但是一旦遭遇困难,特别是走投无路的时候,他就会大声喊叫:“为什么你都不管?”

需要时要你管,不需要时又不要你管,这才是“不受管”的真相。“不”之中含着“要”,“不要不要”然后“要”,“不露不露”然后“露”,“不会不会”结果比任何人都“会”,实在值得我们好好体认一番。

“不受管”含有“受管”的成分,关键在于“需要”。贤明的主管,应该让下属觉得有需要才去管他,亦即平时早有充分准备,只待时机来临,亮出锦囊妙计,而不是和下属一起在困境中愁眉苦脸。预测、前瞻不是平日说着玩的,是紧急时要露一手的。

中和行为的第三特性是“爱讲理”。现在我们对“情、理、法”有误解,一直用西方人“排在前面的为优先”的观念来看,认为中国人最重视的是“情”。殊不知中国人有“居中为吉”的次序观,“情、理、法”三者,“理”居其中,所以最为重要。“情、理、法”在中国人心目当中,可以说同等重要,但是真正比较起来,还是“理”最重要。

中国人最重视“理”,表现在“人人爱讲理”的行为上,我们一再说:“读书,要明理。”“做人,要懂得道理。”深信“有理走遍天下,无理寸步难行”,因而“理直自然气壮”,遇到争执,总是“请老先生评评理”。中国人最受不了的一句话就是:“你这个人怎么不讲理!”

“爱讲理”会增加许多管理上的困难,诸如:

1.理不易明,很难沟通。道理多半是相对的,究竟孰是孰非,很难判断。如果样样要讲道理,实在不容易沟通,因为我们“最是嘴硬”,几乎人人不服输。

2. 各说各话,很难协调。任何场合,特别是公开场合,大都各说各话,只有嘴巴没有耳朵,结果增加了协调的困难。就算有了共识,对结论也是各有不同的认定。

3. 固执一理,意气之争。人难免有成见、偏见,这并不可怕,但如加上固执,那就万分可怕,有些人不执着却容易固执己见,易于形成面子的意气之争。

4. 立场改变,理随着变。我们重视立场,但往往计划时是儒家,执行时变道家,到了考核时,一副释家菩萨心肠。而在位时是儒家,不在位时变道家,更为明显。

5.理说得多,实行得少。有些人误认为“沟通就是多言”,因而“尽在那里说道理,以致没有时间真正去实行”。沟通与多言完全是两回事,要沟通,却不可多言,这才是有效的沟通。

“爱讲理”也有许多管理上的好处,例如:

1.让他自己讲。有些人爱讲理,又常常认为自己所说的才是道理,别人所讲的都不尽合理。只要有办法让他自己讲,他就赖不掉。

2. 一切求合理。对中国人而言,管理即是管得合理。只要小心警觉理不易明,随时谦虚能容,而且力求合理,中国人自然接受。

3. 理直气就壮。无论众人如何议论纷纷,自己如果真的有理,便不必害怕,更不必计较。气壮的意思是“自己心安”,并不是“壮起胆子和人家斗气”。

4. 有理者得人心。有理终究得人心,但是得人心者更容易显得有理,所以由情入理,才是合情合理。只要不存心讨好,得人心是有理的有效证明。

5. 有理约束人。有理便可以依据道理来约束他人,不过要先让对方意识到理亏,才施以约束。所以人们说“法”的时候,喜欢连带着说“合理合法”。

“合情合理”“合理合法”,“情”和“法”两者,都要把“理”拉进来,足证中国人最讲道理。一切管理行为,不执着到“合理”的程度,不受管也“合理”地接受管理,那就是真正合乎中国人的“管理合理化”!

中国人的管理行为一直在改变,但是这三种特性大概都没有变。检视我们的日常管理情况,很容易印证此一事实。

一切都在变,中国人当然也随时代而改变。不过我们所变的是有形的部分,凡是看得见的、与物质关系较为密切的部分,我们与时俱进,一直在变。至于那些看不见的、精神方面的部分,我们把握得十分牢固,很少改变。

管理包括两个系统:一个是管理技术,注重计量方法、数理模型和电脑的应用;另一个是行为科学,注重组织理论与人力因素。前者世界通用,并无国界的区分;后者因各国风土人情而异,在中国人的地区实施管理,最好能因应中国人的特性做适当的调整。

中国人的管理行为,看起来千变万化,所谓“一样米养百样人”。但是中国人一直讲求“持经达变”,因此万变不离其宗,变来变去,依然不执着,不受管。我们只好把握住道理,让他被管理得合理,而又自己管得合理,相信已经充分顺应中国人的特性。

综合起来,中国人的管理行为,乃在“一切求合理”。我们普遍认为“合理就好”。彼此都合理,当然可以实施合理化管理,最合乎人性的要求。