材料来源于上面所说的“沾亲带故”的典籍。这些典籍有下列这一些:

1.正史

2.本草和医书

3.敦煌卷子

4.诗文

5.《一切经音义》

6.僧传

7.中外游记

8.《梵语千字文》等书

9.笔记及类书

现分述如下。我先抄资料,然后再归纳分析。

唐代正史中有一些关于甘蔗种植和沙糖制造的资料,为前此所未有,条列如下。

《新唐书》卷二二一上《摩揭陀》:

(摩揭陀)遣使者自通于天子,献波罗树,树类白杨。太宗遣使取熬糖法,即诏扬州上诸蔗,拃沈如其剂,色味愈西域远甚。

《新唐书》卷二二一上《西域列传·天竺》:

南天竺濒海,出师子、豹、

、橐它、犀、象、火齐、琅玕、石蜜、黑盐。

、橐它、犀、象、火齐、琅玕、石蜜、黑盐。

《新唐书》卷二二一下《西域列传·康(国)》:

生儿以石蜜啖之,置胶于掌,欲长而甘言。

《新唐书》卷二二一下《西域列传·吐火罗》:

多稻米、石蜜。

《新唐书》卷四二《地理志·成都府·蜀郡》:

土贡锦、单丝罗、高杼布、麻、蔗糖、梅煎生春酒。

《旧唐书》卷一九八《西戎列传·康国》:

生子必以石蜜内口中,明胶置掌内,欲其成长,口常甘言,掌持钱,如胶之黏物。

同上书、卷《波斯国》:

出

及大驴、狮子、白象、珊瑚树高一二尺、琥珀、车渠、玛瑙、火珠、玻瓈、琉璃、无食子、香附子、诃黎勒、胡椒、荜拨、石蜜、千年枣、甘露桃。

及大驴、狮子、白象、珊瑚树高一二尺、琥珀、车渠、玛瑙、火珠、玻瓈、琉璃、无食子、香附子、诃黎勒、胡椒、荜拨、石蜜、千年枣、甘露桃。

在中国医学史上,研究药物的书叫作“本草”,其中动植矿物都有。蔗汁、沙糖和石蜜都能用作药物,所以在“本草”中可以找到一些关于这些东西的记载。数量虽然极少极少,但从中得到信息的意义,却极大极大。“本草”以外的众多的医书,也起同样的作用。所以我写《糖史》决不能忽略利用这些典籍。

“本草”的历史极为悠久,种类极其繁多。详细叙述,没有必要。但是,读者也需要有一些一般的了解;因此我在这里简要地叙述一下“本草”的历史和演变。因为我现在是谈唐代的问题,所以我叙述的时间下限就截止到唐代。唐以后的各个朝代将在下面依次叙述。

在“本草”大家庭中,最早的一部叫作《神农本草经》,一看这名称,就知道是伪托。这部书最早著录于梁代阮孝绪的《七录》中。《隋书·经籍志》:“梁有《神农本草经》五卷。”此书另外还著录了《神农本草经》四卷,想系一书。至于作者和时代,都不清楚。可以肯定的是,作者非一人,时代非一代。大约是秦汉以来许多药物学家的研究成果,到了东汉时期才最后加工成书

。

。

梁陶弘景(456—536年)有《本草经集注》。到了唐代,由于经济文化的繁荣,中外交通的畅通,西域的医药影响了中国,新药品的数目不断增加,早已冲破了陶著的框框。此时出现了许多新的有关“本草”的著作,也出现了不少的医书,一方面继承和整理过去固有的传统,一方面吸收新东西。在众多的同类著作中,规模最大的、内容最丰富的是苏敬(恭)的《新修本草》(659年),此书“正经”二十卷,“药图”二十五卷,“图经”七卷,目录二卷,共有五十四卷之多。在《本草经集注》的基础上,增加了很多新药,共载药844种,分玉石、草木、禽兽、虫、鱼、果、菜、米、谷等项。最值得注意的是增加了砂糖,这在中国“本草”中还是第一次。其重要意义不言自喻。砂糖之外还有石蜜,其意义相同

。在这部书里有一段话:

。在这部书里有一段话:

沙糖,蜀地、西戎、江东亦有之。笮甘蔗汁煎成,紫色。

《新修本草》之外,唐代还出现了一些其他的“本草”。比较重要的是陈藏器的《本草拾遗》和韩保昇的《蜀本草》。陈藏器生卒年月不详,浙江四明(今浙江鄞县)人,生活于公元8世纪。《本草拾遗》约于738年著成,主要是为《新修本草》拾遗补缺。共十卷(序例一卷,拾遗六卷,解说三卷),补充了许多新药品,仅矿物药一项,就增加了110多种。《本草拾遗》一书起了扩大药品范围的作用。明代大医药专家李时珍对陈藏器大加推崇,说:“其所著述,博及群书,精核物类,绳订谬误,搜罗幽隐,自本草以来,一人而已。”

《本草拾遗》后二百多年,到了五代时期,蜀人韩保昇又著《蜀本草》。韩保昇约生活于9世纪,此书是在蜀主孟昶倡导下编撰而成的,以《唐修本草》为蓝本,除增加了新药外,还配上了图经。全书共二十卷,对药品的性味、形态和产地增加了新内容和新说明。图形绘制精细,对后世影响颇大。

我在上面已经说过,唐代疆域扩大,对外交流频繁,新药物输入是必然的,因而也就出现了记载外来药物的书。郑虔,737年为广文馆博士,撰《胡本草》七卷,已佚。唐代所谓“胡”或“海”,犹今之所谓“洋”,意思是“外来的”或“外国的”。在郑虔一百多年以后,李珣著《海药本草》。李珣,祖籍波斯人,约生活于9世纪末至10世纪初,生卒年月不详。其家以经营香药为业,由于家业关系,对于外国药物特别注意,故有《海药本草》之撰著。全书共六卷,一说二卷,载药124种,其中大多数是从海外传入的。

药食同源,中国旧有此说。到了唐初,饮食疗法已成为一门专门学问。孟诜(621—713年)于是有《食疗本草》之作,共三卷。原书久佚,敦煌残卷中保留了一部分。详情将在下面3.“敦煌卷子”中叙述,这里先不谈。

除《食疗本草》外,唐代还有蜀人昝殷于公元853年撰成的《食医心鉴》。原书宋代尚存,后佚失。日人从朝鲜医书《医方类聚》中辑出,成一卷。

到了五代后唐934年,陈士良将《神农本草经》《新修本草》《本草拾遗》中有食疗作用的药物加以分类整理,成《食性本草》十卷,此书久佚。

本草学发展到了唐五代,研究范围日益扩大、深化,药物学工具书从而产生。甄立言、李含光、殷子年、孔志约等,都编了《本草音义》,萧炳编了《四声本草》,杨损之编了《删繁本草》,江承宗编了《删繁药味》。这些书都已相继佚失

。

。

本草之外,还有医书。唐代医学家,在先人已经达到的水平上,又提高了一步,撰述了一些医书,对后世产生了深远的影响。首先应该提到的是孙思邈。他生于581年,另有生于511、541和560年以前诸说;卒于682年,京兆华原(今陕西耀县孙家塬)人。于652年撰成《备急千金要方》三十卷,总计232门,合方论5300首,有方有论,内容异常丰富。晚年,682年,又著《千金翼方》三十卷,作为对《千金要方》的补充。这两部书对中国医学的发展作出了巨大的贡献

。

。

这两部书中,药物品名很多,我只选择与甘蔗、沙糖、石蜜有关的摘抄下来,看看唐初这三样东西作为药物所起的作用如何。

我先从652年撰成的《千金要方》谈起。我依照原文顺序依次抄出与甘蔗、沙糖、石蜜有关的资料。

卷一“药名”中没有三者。

卷五下 治舌肿强满方:满口含糖醋良。

卷六 治舌肿强满口方:满口含糖酢少许,时热通即止。

羡林按:以上两条讲的是一码事。

卷十九 大建中汤,治失精气短目充䀮䀮惚惚多忘方:飴糖八两(按:还有别的药,下同)。

羡林按:“飴糖”指的恐怕是麦芽糖之类。又方(治五劳七伤等):飴糖半斤(下面还有多处有“飴糖”,同我要研究的关系不大,不再抄录)。

前胡建中汤:白糖 六两

卷一二 坚中汤:糖 三斤

卷一三 大补心汤:粘糖 一斤

羡林按:“粘糖”含义不明,可能即“糖”。

前胡汤,又方:餳 三两

卷一四 补心汤,又方:糖 一两

卷一六 治鱼骨哽方:服沙糖水

治骨鲠在喉众治不出方:取粘糖丸如鸡子黄大,吞之。

治吞金银镮及钗等:白糖二斤,一顿渐渐食之,多食益佳。

卷一七 止气嗽通声方:崖蜜 飴糖(按:与我要研究者无关,录之供参考对比)。

治肺寒损伤气嗽及涕唾鼻塞方:白糖。

大蒜煎:石蜜

卷一八 治欬嗽上气方:砂糖 五合 。又方:白糖 五分

治忽暴嗽失声语不出方:砂糖

百部圆:糖

卷一九 前胡建中汤:白糖 六两

人参汤:白糖

卷二一 酸枣圆:石蜜 四两半

卷二三 治乳痈方:粘糖 八两

小槐实汤,治五痔十年老方:白糖 一斤

此书晚于《千金要方》三十年。对比二者,其间的变化与差别,极有意义。

此书首列“目录”,主要是罗列药物名称。其中“果部”二十五味中有:

甘蔗

石蜜 乳糖也

沙糖

这非常清楚。但其前“虫鱼部”七十一味,首列“石蜜”。这个“石蜜”与果部的“石蜜”决非一物。我在上面第三章“石蜜”中,曾列举“石蜜”一词的含义十一种,其中第十“崖蜜”“岩蜜”,就是“虫鱼部”的“石蜜”。这情况给我们制造了不少的困难。在我下面的抄录中,凡有“石蜜”字样之处,有的就难以区分究竟何所指。

卷一 “药名第二”又列“甘蔗、石蜜、沙糖”。“药出州土第三”,列剑南道,益州出沙糖。“用药处方第四”,“惊痫第五”:石蜜。“补五脏第十二”:石蜜。“下气第三十二”:甘蔗。“热极喘口舌焦干第六十”:石蜜。“口疮第六十四”:石蜜。

卷四 “本草下,虫鱼部”:石蜜,参看上面。

“果部”:

“甘蔗 味甘平,无毒。主下气和中,助脾气,利大肠。”

“石蜜 味甘寒,无毒。主心腹热胀,口干渴。

性冷利。出益及西戎。煎沙糖为之。可作饼块,黄白色。”

“沙糖 味甘寒,无毒。功体与石蜜同,而冷

利过之。笮甘蔗汁煎作。蜀地、西戎、江东并有之。”

羡林按:这几条引文非常重要,下面还要谈到。

卷四 治乳痈方:糖 捌两 。

参阅上面《千金要方》卷二三。那里也有治乳痈方,药品列的有“粘糖 八两 ”。二者一对比,可见“粘糖”就是“糖”,至少是“糖”的一种。

卷七 广济:沙糖。

卷一二 耆婆汤,主大虚冷风羸弱无颜色方:糖 一斤 。

羡林按:“耆婆汤”这个名称,值得注意。

卷一五 人参汤:白糖。

卷一八 前胡建中汤:白糖。

卷一九 治口干燥方:石蜜 四两 。

泽兰子汤:糖 一斤 。

卷二四 治疥癣:白糖 八两 。

王焘,陕西郿县人,约生于670年,卒于755年。于752年(天宝十一载)撰成《外台秘要》,是中国古代又一部伟大的医书,对后世产生了深远的影响

。

。

此书晚于孙思邈的《千金要方》整整一百年,晚于《千金翼方》七十年。三者对比,可见其间的进步与发展。

我把这部书中有关甘蔗、沙糖、石蜜的资料依次抄下来。

卷六 广济疗卒干呕不息方,又方:“甘蔗汁温令热服一升,日三服”,但下面加了一个注:“一云甘草汁,张文仲同,并出第三卷中。”

卷八 又疗鱼骨哽在喉(一曰腹)中众法不能去者方:“取飴糖丸如鸡子黄大,吞之;不去,又吞,此用得效也。”

羡林按:我在上面说到“飴糖”含义不明确,恐为麦芽糖。但此处之“飴糖”,证之以孙思邈《千金要方》卷一六,此处作“粘糖”;又证之以《千金翼方》卷四及《千金要方》卷二三,“粘糖”即“糖”,则“飴糖”亦即“糖”。但这个推论不能无限扩大。

又疗以银钗簪箸擿吐因气吸误吞不出方:多食白糖,渐渐至十斤,当裹物自出。此说与葛氏小异 并出第五卷中 。

古今录验疗误吞银镮及钗者方:“取飴糖一斤,一顿渐渐食尽。多食之,镮及钗便出。”《小品集验千金》同《千金》,作“白糖”。

羡林按:上面的“飴糖”,也等于“白糖”。

卷九 《肘后》疗卒欬嗽方,又方:飴糖 六分 。

《备急》卒欬嗽方:芫花 二两熬 右一味水二升,煮四沸,去滓,内白糖一斤,服如枣大。勿食咸酸物。亦疗久欬。

《千金》疗冷嗽方:胶飴 一斤 。

又疗忽暴欬失声语不出:沙糖 一斤 。

《延年》杏仁煎主气嗽方:糖 一合 。

又疗气嗽煎方:白糖 五合 。

疗欬嗽积年不差者胸膈干痛不利方:餳 半大升 。

羡林按:不知“餳”指的是什么。

《千金》竹皮汤,主欬逆下血不息方:飴糖 一斤 。

疗肺伤欬唾脓血:飴糖 一升 。

足膝胫寒汤方:飴糖 一升 。

又疗欬嗽喘息喉中如有物唾血方:糖 一升 。

卷一〇 《肘后》疗肺痰欬嗽吐涎沫心中温温咽燥而渴者方:飴糖。

《延年》天门冬煎,主肺热兼欬声不出方:糖 五两 。

蜜膏酒止气欬通声方:崖蜜 飴糖。

恶心,心下坚满,饮多食少,疗疰并淋通气势丸方:胶飴。

卷一三 又疗骨蒸欬出脓病重者方:白餳 一两 。

又疗骨蒸传尸方:黑餳 大如鸡子 。

羡林按:“白餳”和“黑餳”,不知何所指。

卷一六 建中汤疗肺虚损不足神气方:飴糖。

卷一七 “黄芪建中汤:飴糖 一斤 。”“《古今录验》黄芪汤:飴糖 半斤 。”“芍药汤:飴糖 六两 。”“黄芪汤:飴糖 一斤 ”。“建中黄芪汤:飴糖 半斤 。”下面熬法中有“去滓下糖”等字样,这里的“糖”,是否指“飴糖”?

卷二一 这一卷一开始专讲治眼病的药。有意思的是,这里有“天竺经论眼序”一首,后面的解释是:“陇上道人撰。俗姓谢,住齐州,于西国胡僧处授。”“胡僧”显然指的是印度人。这个问题下面再谈。

卷二二 肺寒鼻齆方:餳糖 一升 。

卷二六 《千金》小槐实丸:白糖 二斤 。

卷三〇 深师疗癣秘方:白糖 一两 。

卷三一 药所生州土:剑南道益州沙糖。疗腹内诸毒方“合罂中,密封以糖。”“岭南将熟食米及生食甘蔗巴蕉之属。”

卷三四 下乳漏芦散方:粆

糖水下。

糖水下。

卷三五 满口含糖醋。

卷三八 又若发口干小便涩方:取甘蔗去皮尽,吃之,咽汁;若口痛,捣取汁服之。

我在上面2.“本草和医书”中讲到了一部叫作《食疗本草》的书。此书久佚,敦煌残卷中保留了一部分,所以我就拿到本节来谈。

罗振玉《敦煌石室碎金》中有《食疗本草残卷》,里面讲到石蜜和沙糖。现将原文抄录如下:

石蜜 自蜀中、波斯来者良。东吴亦有,不及两处者。皆煎蔗汁、牛乳,则易细白耳(引文见《古今图书集成·经济汇编·食货典》第三〇一卷,蜜部)。

石蜜

寒

右(主)

〇

心腹胀热,口干渴。波斯者良。注少许于目中,除去热膜,明目。蜀川者为次。今东吴亦有,并不如波斯。此皆是煎甘

汁及牛膝(乳字为是

〇

),煎则细白耳。又和枣肉及巨胜人(仁),作末为丸,每食后含一丸,如李核大,咽之,津润肺气,助五藏津。

汁及牛膝(乳字为是

〇

),煎则细白耳。又和枣肉及巨胜人(仁),作末为丸,每食后含一丸,如李核大,咽之,津润肺气,助五藏津。

沙糖

寒

右(主)功体与石蜜同也。多食令人心痛,养浊,消肌肉,损牙齿,发疳

(慝),不可多服之。又,不可与鲫鱼同食,成疳虫。又,不可共笋食之。笋不消,成症病,心腹痛重,不能行李(履)

〇

。

(慝),不可多服之。又,不可与鲫鱼同食,成疳虫。又,不可共笋食之。笋不消,成症病,心腹痛重,不能行李(履)

〇

。

敦煌残卷《食疗本草》,除了罗振玉的刊本外,还有赵健雄编著的《敦煌医粹》《敦煌遗书医药文选校释》(贵州人民出版社,1988年)中的《食疗本草残卷》。此本对原文做了一些解释,上面用 〇 作记号的三个地方就是,这些解释看来是正确的。

《敦煌医粹》中还有《医方残卷》一章,其中讲到石蜜。我现在也抄在这里:

紫苏煎 治肺病上气咳嗽或吐脓血方,其中有“石蜜五两”。

此书又引《食疗本草》:

石蜜治眼热膜。

此外,在王筠默、王恒芬辑著的《〈神农本草经〉校证》(吉林科学技术出版社,1988年)中也有关于石蜜的记载。因为在这以前我没有谈到“本草”,没有机会引用,我也引在这里:

石蜜 味甘平,主心腹邪气、诸惊痫痉,安五藏诸不足,益气补中,止痛解毒,除众病,和百药,久服强志,轻身,不饥,不老。一名石飴,生山谷。

此书并引陶隐居(弘景)的话:

石蜜,即崖蜜也。

看来这里说的“石蜜”指的是“崖蜜”或“岩蜜”,与沙糖熬成的“石蜜”不是一种东西。但是,正如我在上面已经提到的那样,在《外台秘要》等医书中,二者有时难以区分。所以,我就抄了下来,供参考。

除了《食疗本草》以外,敦煌残卷中还有一些涉及糖和石蜜的卷子,虽然简短,但很重要。我现在抄在下面:

吐蕃申年(828年)等沙州诸人施舍疏 十二件

1 发壹两 沙唐(糖)伍两,入大众

2 有弟子薄福,离此本乡,小失翁母,处于大蕃,配充驿

3 户。随缘信业,受诸辛苦,求死不得,乃贪生路,饥食

4 众生血肉。破斋破戒,恶业无数。今投清净道场,请

5 为念诵

6 申年正月五日,女弟子张什 二谨疏

7 沙唐(糖)一两

崇哲取准三斗

另外,P. 3303背面有一段制糖的记载。从字体上来看,它不像一些佛经那样字体端正秀丽,显然出自饱学秀才之手。在这里,字体有些潦草,间有错别字。尽管如此,其意义是极端重要的。现在,我把我的读法写在下面:

1西天五印度出三般甘

:一般苗长八尺,造沙唐(糖)多

:一般苗长八尺,造沙唐(糖)多

2不妙;苐(第)二,挍一二尺距,造好沙唐及造最上煞割令;苐三

3般亦好。初造之时,取甘

茎,弃却

茎,弃却

(梢)叶,五寸截断,着

(梢)叶,五寸截断,着

4大木臼,牛拽,拶出汁,于瓮中承取,将于十五个铛中煎。

5旋写 (泻)一铛,著筋(?筯?),瘨(置)小(少)许。冷定,打。若断者,熟也,便成沙唐。不折,不熟。

6又煎。若造煞割令,却于铛中煎了,于竹甑内盛之。禄(漉)水下,闭(

?闩?)门满十五日开却,

?闩?)门满十五日开却,

7着瓮承取水,竹甑内煞割令禄出,干后,手遂一处,亦散去,曰煞割

8令。其下来水,造酒也。其甘

苗茎似沙、高昌糜,无子。取

苗茎似沙、高昌糜,无子。取

9茎一尺,截买于犁垅便生。其种甘

时,用十二目 (?月?)。

时,用十二目 (?月?)。

以上两件涉及糖、甘蔗和石蜜(煞割令)的敦煌残卷,虽然残缺不长,但所含内容则极重要。吐蕃统治时期的沙州老百姓以糖布施僧伽,请为念诵。这糖是从哪里来的呢?当地是半沙漠地带,不生甘蔗,更无从造糖。至于P. 3303残卷,对造糖和种蔗都有简短而具体的描述。我们会提出同样的问题。下面本书附录《一张有关印度制糖法传入中国的敦煌残卷》将专章讨论这一段残卷,请参阅。

唐代是中国文学史上的一个黄金时期,诗文都是量多而质高。其中间有涉及甘蔗及糖者。因为是出现在诗文中,不可能与甘蔗种植和沙糖制造有多少牵连,对我现在进行的探讨研究不可能有多少帮助。我立此一节,不过聊备一格而已。

唐代诗文浩如烟海,我不可能从头到尾认真翻检。听说深圳大学将《全唐诗》输入电脑,我于是写信给郁龙余教授,请他协助。蒙他不弃,转请有关同志,将有关“甘蔗”的条目利用电脑检出。他来信说,电脑调试尚未臻完善,其他条目尚未能查检,只有俟诸异日。基于我上面说的理由,我没有再敢麻烦他。现只将“甘蔗”条目写在下面,聊供参考而已。

深圳大学输入电脑,使用的本子是《全唐诗》,中华书局,1960年版,全25册:

(1)卷数:133册数:4页数:1353行数:5作者:李颀 诗题:送刘四赴夏县 原文:

明主拜官麒麟阁,光车骏马看玉童。高人往来庐山远,隐士往来张长公。扶南甘蔗甜如蜜,杂以荔枝龙州橘。

(2)卷数:133册数:4页数:1358行数:2作者:李颀 诗题:送山阴姚丞携妓之任兼寄苏少府 原文:

才子风流苏伯玉,同官晓暮应相逐。加餐共爱鲈鱼肥,醒酒仍怜甘蔗熟。知君练思本清新,季子如今德有邻。他日如寻始宁墅,题诗早晚寄西人。

(3)卷数:218册数:7页数:2291行数:15作者:杜甫 诗题:遣兴五首 原文:

吾怜孟浩然,裋褐即长夜。赋诗何必多?往往凌鲍谢。清江空旧鱼,春雨余甘蔗。每望东南云,令人几悲咤。

(4)卷数:243册数:8页数:2728行数:9作者:韩翃 诗题:送山阴姚丞携妓之任兼寄山阴苏少府 原文:

才子风流苏伯玉,同官晓暮应相逐,加餐共爱鲈鱼肥,醒酒仍怜甘蔗熟。知君炼思本清新,季子如今德有邻。他日如寻始宁墅,题诗早晚寄西人。(按:此与上面李颀诗实为一诗,作者说法不同,故两出。)

(5)卷数:488册数:12页数:4535行数:18作者:元稹 诗题:酬乐天江楼夜吟稹诗因成三十韵 原文:

甘蔗销残醉,醍醐醒早眠。深藏那遽灭,同咏苦无缘。雅羡诗能圣,终嗟药未仙。

(6)卷数:568册数:17页数:6497行数:7作者:薛能 诗题:留题 原文:

茶兴复诗心,一瓯还一吟。压春甘蔗冷,喧雨荔枝深。骤去无遗恨,幽栖已遍寻。峨眉不可到,高处望千岑。

我从深圳大学得到的材料就这样多。看样子是不全的。但是,我本来也没有希望唐代诗文能给我提供非常有用的资料。引这些诗,不过想告诉读者,唐代诗人写到甘蔗而已。有一点值得提一提的,甘蔗浆能醒酒,汉代已经知道了。

此外,我还从《全唐诗引得》中找到了“燋糖幸一柈”“偶然存蔗芋”“蔗浆归厨金碗冻”“茗饮蔗浆携所有”(杜甫《进艇》等诗),韦应物“姜蔗傍湖田”,王维“蔗浆苽米饭”这些诗句,目的同前,不去细细追究了。

另外,《分门集注杜工部诗》,卷一一《发秦州》有“崖蜜”一词,注“石蜜”。可供参考。

在这里,《一切经音义》包括两部书,一是《玄应音义》,亦名《大唐众经音义》,共二十五卷,后出别本间作二十六卷。唐大慈恩寺翻译僧玄应撰,书成于贞观末年,体例近于唐陆德明《经典释文》。于454部佛教著作中录出梵文汉译和生僻字词,加以注释。征引古籍多至百数十种,保存了大量的古籍佚文与异文。是一部难得的佳作。另一部是《慧琳音义》,亦名《大唐音义》。唐释慧琳(737—820年)撰。共一百卷,书成于唐宪宗元和二年(807年)或五年(810年)。体例本于《玄应音义》,于汉唐一千三百部五千七百余卷佛教著作中选择词语作注。慧琳旁征博引,共写成约六十万字。在古代辞书中,援引古书之多,保存佚文之富,首推此书

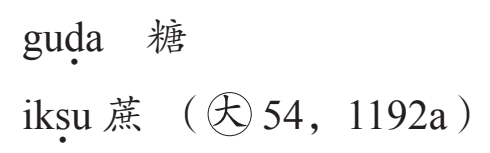

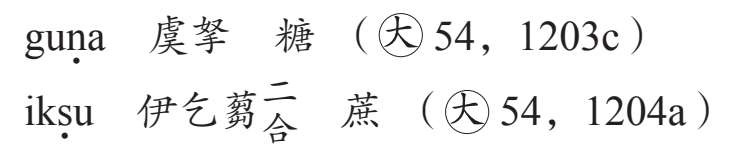

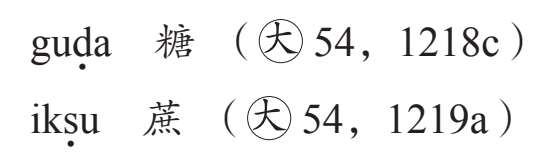

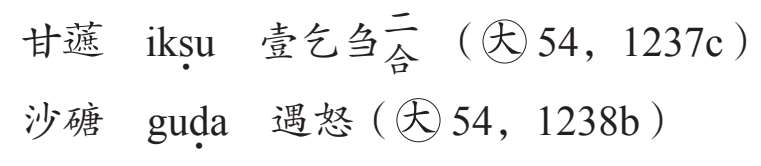

。这书里面有一些对于甘蔗和糖的注释,我现在抄在下面。我根据的本子是《大正新修大藏经》,第一个数字表示卷数,第二个表示行数,第三个表示栏数:

。这书里面有一些对于甘蔗和糖的注释,我现在抄在下面。我根据的本子是《大正新修大藏经》,第一个数字表示卷数,第二个表示行数,第三个表示栏数:

54,341c 甘蔗 下之夜反 (《大般若波罗蜜多经》)

54 343b 甘蔗

之夜反。《文字释调》云:甘蔗,美草名。汁可

,

煎为砂糖。《说文》:

也,从草从遮,省声也。

(《大般若波罗蜜多经》)

也,从草从遮,省声也。

(《大般若波罗蜜多经》)

54,402a甘蔗

上音甘,下之夜反。或作

蚶草。煎汁为糖,即砂糖,蜜

蚶草。煎汁为糖,即砂糖,蜜

等是也。

(《大宝积经》)

等是也。

(《大宝积经》)

54,408c 干蔗

经文或作芉柘,亦同,下之夜反。《通俗文》:荆州干蔗,或言甘蔗,一物也。经文从辵,作

,非也。

(《阿阇贳王女阿术达菩萨经》)

,非也。

(《阿阇贳王女阿术达菩萨经》)

54,430c 甘蔗 遮舍反。王逸注《楚辞》云:

,

,

也。《蜀都赋》所谓甘蔗,是也。《说文》云:从草,庶声。(《宝星经》)

也。《蜀都赋》所谓甘蔗,是也。《说文》云:从草,庶声。(《宝星经》)

54,461a 苷蔗 上音甘,下之夜反。《本草》云:能下气治中,利大肠,止渴,去烦热,解酒毒。《说文》:蔗,

也。从草,庶声。苷或作甘也。(《大悲经》)

也。从草,庶声。苷或作甘也。(《大悲经》)

54,489a 甘蔗 之夜反。诸书有云:竿蔗,或云籍柘,或作柘,皆同一物也。(《妙法莲华经》)

羡林按:竿,原书作“芋”,疑误。

54,628b 油糖,又作餹,同徒郎反。餳餹也。又沙糖也。煎甘蔗汁作之。餳,似盈反。(《瑜伽师地论》)

54,650c 蔗餹,又作糖,同徒郎反。以甘蔗为餹也,今糖是也。(《中阿含经》)

54,654b 于柘 之夜反。或有作甘蔗,或作竽蔗。此既西国语,随作无定体也。(《增一阿含经》)

羡林按:“于柘”,原书如此。疑当作“干柘”。又“竽蔗”,疑当作竿或芉蔗。“西国语”一词,十分值得注意。可见“甘蔗”一词来自“西国”。

54,669b 甘蔗,下支夜反。(《治禅病秘要法经》)

54,701a 竿蔗 音干,下又作柘,同诸夜反。今蜀人谓之竿蔗,甘蔗通语耳。(《四分律》)

54,734a 蔗芋 上,之夜反。考声,甛草名也。《本草》云:蔗,味甘,利大肠,止渴,去烦热,解酒毒。下,于句反。《本草》:芋,味辛,一名土芝,不可多食,动宿泠病。《说文》:芋,叶大实根,堪食。二字并从草,庶于皆声也。(《四分尼羯磨》)

54,735a 蕤蔗 上,蕊佳反。字书:蕤,草也。《本草》有萎蕤,草也。考声苑,垂貌也。《说文》:草木华盛貌也。或作蕤。经文作

,俗字也。下,之夜反。王逸注《楚辞》云:蔗,美草名也。汁甘如蜜也。或作“

,俗字也。下,之夜反。王逸注《楚辞》云:蔗,美草名也。汁甘如蜜也。或作“

”。(《四分律删补随机羯磨》)

”。(《四分律删补随机羯磨》)

54,739c 沙糖 又作餹,同徒郎反。煎甘蔗作之也。(《善见律》)

54,803c 甘蔗 下,遮夜反。(《百千诵大乘经地藏菩萨请问法身赞》)

54,835b

根 煮如反。《说文》:

根 煮如反。《说文》:

,蔗也。今非此物也。蔗,即甘蔗,人但食苗,根不堪吃。传云:

,蔗也。今非此物也。蔗,即甘蔗,人但食苗,根不堪吃。传云:

根,明非甘蔗。案:《本草》署预,一名土

根,明非甘蔗。案:《本草》署预,一名土

,一名山芋。《异菀》曰:署预,野人谓之土诸。《玉篇》亦说,故不疑也。(《大唐西域求法高僧传》)

,一名山芋。《异菀》曰:署预,野人谓之土诸。《玉篇》亦说,故不疑也。(《大唐西域求法高僧传》)

这里所谓“僧传”,指的是:

(1)《大唐西域记》

(2)《大慈恩寺三藏法师传》

(3)义净:《南海寄归内法传》

(4)道宣:《续高僧传》

(5)《唐大和上东征传》

(6)《代宗朝赠司空大辩正广智三藏和上表制集》

我现在依次将有关资料抄在下面。

卷二,印度总述,十七物产:

至于乳酪、膏酥、粆糖、石蜜、芥子油、诸饼

,常所膳也。

,常所膳也。

卷二:

别营净食进法师,具有饼、饭、酥、乳、石蜜、剌蜜、蒲桃等。(

54,227b)

54,227b)

卷一:

次授干粳米饭,并稠豆臛,浇以热酥,手搅令和,投诸助味。食用右手。才可半腹,方行饼果。后行乳酪,及以沙糖。渴饮冷水,无间冬夏。(

54,209c)

54,209c)

卷四,《玄奘传》:

又敕王玄策等二十余人,随往大夏。并赠绫帛千有余段。王及僧等,数各有差。并就菩提寺召石蜜匠。乃遣匠二人、僧八人,俱到中夏。寻敕往越州,就甘蔗造之,皆得成就。(

50, 454c)

50, 454c)

这是日本僧人元开撰写的一部书,专门记述唐代中国高僧鉴真东渡日本弘扬佛法的经过。当时航海到东瀛,万分困难。鉴真五次尝试渡海,最后一次终于达到了目的,到了日本,住在奈良。在一千多年内,他受到日本朝野上下的无限崇敬,他成了中日友谊的化身。天宝二年(743年)那一次尝试东渡时,他备办了许多东西,要随船带往日本,其中有船上食用的“干胡饼”、干蒸饼等等;有佛像、佛经等等;有铜瓶、袈裟等等;有大小铜盘等等;有麝香、沉香等各种香,最后是:

毕钵、呵梨勒、胡椒、阿魏、石蜜、蔗糖等五百余斤。蜂蜜十斛,甘蔗八十束。(

51,989a—b)

51,989a—b)

这个大和上指的是不空。他受到唐代宗极高的宠遇。皇帝时常赏赐他一些东西,其中也包括一些食品。他随时奏上谢恩表,在大历八年(773年)的一个表中,不空写道:

其文殊阁先奉恩命,取今月十四日上梁。天泽曲临,特赐千僧斋饭,上梁赤钱二百贯,蒸饼二千颗,胡饼二千枚,茶二百串,香列汤十瓮,苏蜜食十合槃,甘橘子十五个,甘蔗四十茎。(

52,843b)

52,843b)

我在这里想附带说上几句。甘蔗在唐代大概还是比较贵重的。根据《古今图书集成·博物汇编·草木典》一一三卷“甘蔗部·甘蔗部杂录”:“郭汾阳在汾上,代宗赐甘蔗二十条。”此事见于宋江亨《搜采异闻录》卷五。

中国人的游记,我选了杜环的《经行记》。杜环是《通典》的作者杜佑(736—812年)的族子。天宝十载(751年),中国同大食在怛逻斯打了一仗,唐将高仙芝大败,几乎是全军覆没,被大食俘虏了二万多人,杜环是其中的一个。他得以到了大食,亲眼看到了那里的情况,把自己的所见所闻写成了一部书,就是《经行记》。这一部书为近现代中外研究中亚史和文化交流史的学者所极度重视,其中一些重要部分被译为英文和法文,在欧美广泛流传。书中也讲到了石蜜。我现在将这一段抄在下面:

土地所生,无物不有,四方辐辏,万货丰贱,锦绣珠贝,满于市肆。驼马驴骡,充于街巷。刻石蜜为卢舍,有似中国宝

。

。

羡林按:石蜜既然能够刻为卢舍,可见得是固体而硬的东西。有个别学者另作解释,我认为是画蛇添足之举,可以置之不理。

外国人的游记,主要是阿拉伯人的游记。在中古时期,阿拉伯人和波斯(伊朗)人的游记有很高的学术价值。我在这里选的一本是《中国印度见闻录》,书成于9世纪中叶至10世纪初,惟著者是谁,颇有分歧意见

我现在把书中有关资料抄在下面。

页8十四:

越过海尔肯德海,便到达名叫朗迦婆鲁斯岛的地方,那里的居民既不懂阿拉伯语,也不懂商人们所能讲的别的语言。那些人一丝不挂;他们肤色白净,没有胡须。船上人员说,从未见到女人; 因为从岛上前来迎接他们的都是男人。划着由一段木材挖空而成的独木舟,满载着椰子、甘蔗、香蕉和椰子酒。

羡林按:“朗迦婆鲁斯”,中译者认为就是“狼牙修”,或“棱加修”,或“狼牙须”,或“朗迦戌”,或“龙牙犀角”。见中译本,第36页。

页11二十二:

中国人的粮食是大米,有时,也把菜肴放入米饭再吃。王公们则吃上等好面包及各种动物的肉,甚至猪肉和其他肉类。水果有苹果、桃子、枸橼果实、百籽石榴、榅桲、丫梨、香蕉、甘蔗、西瓜、无花果、葡萄、黄瓜、睡莲、核桃仁、扁桃、榛子、黄连木、李子、黄杏、花楸核,还有甘露、椰子果。……在中国,人们用米造醋、酿酒、制糖以及其他类似的东西。

羡林按:这里讲到“制糖”,但是原料却是米,看来这不会是蔗糖

。

。

所谓“等书”,指的是同《梵语千字文》类似的一些书。

佛教从印度传入中国,到了唐代,翻译佛典和西行求法的人数,都大大增加。学习梵语于是就成了当务之急,从而出现了一些梵语启蒙的书籍。高僧义净开风气之先,写成了一本《梵语千字文》

,并在书前加了一段短序:

,并在书前加了一段短序:

为欲向西国人作学语样,仍各注中梵音,下题汉字。其无字者,以音正之。并是当途要字。但学得此,则余语皆通。不同旧《千字文》。若兼悉昙章读梵本,一两年间,即堪翻译矣。

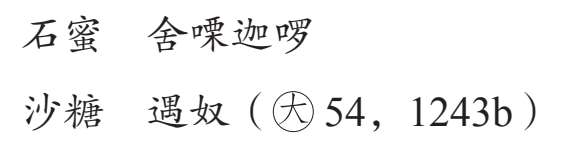

本书中有:

义净还有一本《梵语千字文别本》。其中有:

唐全真集《唐梵文字》。其中有:

唐礼言集《梵语杂名》。其中有:

僧怛多蘖多、波罗瞿那弥舍沙二合出《唐梵两语双对集》。这书有一个特点,就是没有梵文原文,只有汉语音译。书中有:

这里值得注意的是,“石蜜”一词在同类书中,仅见于此处。虽无梵文原文,但“舍㗚迦啰”毫无疑问是梵文śarkarā的音译。上面讲到的敦煌卷子中的“煞割令”者就是此字的另一个音译。

在中国,笔记似乎是一种相当流行的著述体裁,其他国家比较少见。这一点我在上面已经提到了。唐代不是笔记最发达的时代,但是也颇有一些。其中可以找到一些关于甘蔗和沙糖的材料。所谓“类书”,有点像近世的百科全书。在中国,很早就有这种书籍。我使用的笔记和类书有以下几种。

(1)《酉阳杂俎》

(2)《云仙杂记》

(3)《北堂书钞》

(4)《艺文类聚》

(5)《通典》

(6)《白氏六帖》

唐段成式(803—863年)撰。二十卷,包括前集二十卷三十篇,续集十卷六篇,凡1288条,约20万字。参用张华《博物志》体例,按门纂录所辑秘府典籍、杂著、传闻等,有的地方颇为驳杂。书中关于蔗、糖材料不多。卷七,《酒食》部有“一丈三节䉀”,肯定指的是甘蔗。同部中有“糖颓䗯子”,这里的“糖”字,不知何所指。“荆餳”可能指的是谷类制成的东西。卷一七有“糖蠏”,这个“糖”字同样不知何所指。

卷一八“广动植物之三,木篇”有“菩提树”一节,其中说:

昔中天无忧王剪伐之,令事大婆罗门积薪焚焉。炽焰中忽生两树。无忧王因忏悔,号灰菩提树。遂周以石垣。至赏设迦至,复掘之,至泉,其根不绝。坑火焚之,溉以甘蔗汁,欲其燋烂。后摩揭陁国满冑王,无忧之曾孙也。乃以千牛乳浇之,信宿树生如旧。

这里讲到“甘蔗汁”,但讲的是印度事情。

唐金城冯贽编。其中有几条关于糖的记载。

卷五:

糖蜜莫逆交

陈昉得蜀糖,辄以蜜浇之曰:“与蜜本莫逆交。”

卷八:

洗心糖

茅心经冬,烧去枝梗,至春取土中余根白如玉者,捣汁煎之,至甘,可为洗心糖。

这不是蔗糖,而是用茅根煎成的“糖”。

隋末唐初虞世南(558—638年)编。《隋志》记一百七十四卷,两《唐志》记一百七十三卷,今传本为一百六十卷。卷一四八 酒食 第四十四为“酪”,第四十八为“沙餳”。由第四十八以下至第五十九“糟糠”,共十六篇,缺。后代整理者注云:“今案以下十六篇,旧钞原阙。陈本代为补辑,非也。当仍其旧,不必妄作。”我认为,这个意见是正确的。可惜的是,对我来说至关重要的“沙餳”适在所缺的十六篇中,不知道虞世南究竟钞了些什么。但是,话又说了回来,保留“沙餳”这一个名词,也是颇有意义的。这使我们知道,当时食品中有“沙餳”。

唐欧阳询(557—641年)等奉敕编。一百卷。共分天、岁时等等四十四部(一作四十八或四十七部)。每部又分若干子目,每目下“事居于前,文列于后”,辑录经史百家等书中有关资料。第八七卷中有“甘蔗”一条,引用了很多有关的书籍。我现在抄一些。上面已经提到过的,不再抄。不是唐代的也抄,因为,既然收在唐代的类书中,它就表示唐代对于甘蔗的了解水平。

《广志》曰:

于(干)蔗,其餳为石蜜。

《神异经》曰:

南方荒内有盰睹林焉。其高百丈,围三丈八尺,促节多汁,甜如蜜。

魏文帝《典论》曰:

常与平虏将军刘勋、奋威邓展等共饮。宿闻展有手臂,晓五兵。余与论剑。良久谓余言:“将军法非也。”求与余对。酒酣耳热,方食于(干)蔗,便以为杖,下殿数交,三中其臂。左右大笑。

沈约《宋书》曰:

魏主致意安北:“远来疲乏。若有甘蔗及酒,可见分惠。”世祖遣人答曰:“知行路多乏。今付酒二器,甘蔗百挺也。”

《世说》曰:

顾恺之为虎头将军。每食蔗,自尾至本。人或问。曰:“渐入佳境。”

唐杜佑(735—812年)撰。二百卷。书成于贞元十七年(801年)。第一九三卷“大食”条引杜环《经行记》全文。关于石蜜的记载,上面7.“中外游记”中已抄录。

又称《唐宋白孔六帖》。唐白居易(772—846年)编,宋孔传续编。一百卷。白原编三十卷,凡235目,分1367门,另附503小目,凡1870。第五卷“蜜22”引《三国志·吴志·孙亮传》注《江表传》那一段记述,见上面第二章(二) 餳 餹那一段。第三〇卷“草木杂果·甘蔗十九”,专引与甘蔗有关的文献,其中“为杖”引《典论》;“都蔗”引曹植诗;“疗渴”引晋张协《都蔗赋》;“孙亮取”引《吴志》;“渐入佳境”引《世说》顾恺之那一段话。这些引文,我在上面都已用过,不再引。

材料来源就引这样多

。

。