几乎所有的人(甚至一些动物)都喜欢吃甜东西。这是一个生理问题,与我们研究糖的历史关系不大,我在这里不讨论。我只讲最古的人吃的甜东西。

这个问题,李治寰在他的《中国食糖史稿》

中,已经做了很细致周到的阐述,我没有必要再重复论述,请读者自行参考。我只想做一点补充。第一点补充是讲一讲中国古代文献中对“甜”这一味觉的理解或者解释。第二点补充是再讲一讲蜜。李治寰在该书第二章中谈到自然糖的食用史,第三讲的是蜜,第一是乳糖,第二是果实。

中,已经做了很细致周到的阐述,我没有必要再重复论述,请读者自行参考。我只想做一点补充。第一点补充是讲一讲中国古代文献中对“甜”这一味觉的理解或者解释。第二点补充是再讲一讲蜜。李治寰在该书第二章中谈到自然糖的食用史,第三讲的是蜜,第一是乳糖,第二是果实。

古代对甜这一味觉的理解或者解释,我只能通过语言文字来探讨。最古的文字甲骨文和金文,蒙昧渺茫,邈乎远矣。我不想去谈它。我想从《说文》谈起。《说文解字》的注本很多,我使用的是最有权威的清段玉裁的《说文解字注》

。在《说文解字》中,表示“甜”的含义的字有几个,最重要的是甘、甜、旨、美四个字。

。在《说文解字》中,表示“甜”的含义的字有几个,最重要的是甘、甜、旨、美四个字。

甘 五篇上,甘部,第202页上。“甘,美也。”《注》:“羊部曰:美,甘也。甘为五味之一,而五味之可口者,皆曰甘。”“从口含一,一,道也。”《注》:“食物不一,而道则一。所谓味道之腴也。”“凡甘之属,皆从甘。”

甜 同上篇、部、页。“甛,美也。”《注》:“周礼注恬酒,恬即甛字。”

旨 五篇上,旨部,第202页下。“旨,美也。”《注》:“叠韵,今字以为意恉字。”“从甘,匕声。”《注》:“职雉切,十五部。”“凡旨之属,皆从旨。”

美 四篇上,羊部,第146页下。“美,甘也。”《注》:“甘部曰:美也。甘者,五味之一,而五味之美皆曰甘。引伸之,凡好皆谓之美。”“从羊大。”《注》:“羊大则肥美。”“羊在六畜主给膳也。”《注》:“周礼,膳用六牲,始养之曰六畜。将用之曰六牲。马、牛、羊、豕、犬、鸡也。膳之言善也。羊者,祥也。故美从羊。此说从羊之意。”“美与善同意。”《注》:“美譱義羑皆同意。”

《说文解字》就引这样多。引文本身已经把事情说得非常清楚,我再加解释反而会成为多余的了。《说文解字》一说:“甘,美也。”又说:“美,甘也。”这几个字的相互关系,实际上成了一而二,二而一的关系,用不着再细说。

值得注意的是中国“美”字的来源和最基本的含义以及美与善的关系。这虽然似乎像是题外的话;但是,我认为,讲上一讲,会对研究中国美学、伦理学等等的学者有很大的启发。

人类,不管是东方人,还是西方人,爱美都可以说是天性。自古以来,中西各国都形成了一门专门研究“美”的学科:美学。研究美学的书籍,汗牛充栋;对美的本质的争论也是剑拔弩张。我对这些书籍颇多涉猎。公说公有理,婆说婆有理,议论纷纭,莫衷一是。最近读到了周来祥、陈炎合著的《中西比较美学大纲》

。我觉得这是一部十分精彩的书,立论有据,逻辑清晰,把这一个异常抽象的美的概念讲得生动具体。他们讲的“美”,同我上面引用《说文解字》讲的“美”有密切联系。所以我就抑制不住自己,来谈上一谈。先引一段原书:

。我觉得这是一部十分精彩的书,立论有据,逻辑清晰,把这一个异常抽象的美的概念讲得生动具体。他们讲的“美”,同我上面引用《说文解字》讲的“美”有密切联系。所以我就抑制不住自己,来谈上一谈。先引一段原书:

动物性的快感是与其个体和族类的生存欲望密切相关的,前者表现为“食”,后者表现为“性”。在原始人那里,最初的食、性活动还只是为了满足肉体的生物本能,然而随着劳动生产和社会实践的出现,这些生物性本能渐渐演化为精神享受:食不仅仅是为了果腹,而且是一种美味;性也不单单是为了交配,而且是一种爱情。这就是动物性快感向人类美感进化的历史过程。在这一历史过程中,不同的民族有着不尽相同的侧重点和倾向性。从现在的资料看,中国古代的审美活动最初显然与“食”有着密切的联系,而西方古代的审美活动最初或许与“性”更加相关。这大概也就是人们将中国文化称为“食文化”,将西方文化称为“性文化”的原因之一吧。

我在上面的引文中的“美,甘也”,“美”这个字来源于肥美的羊,充分证明周、陈的书中论断的准确性。谈糖而谈到甘,谈甘而谈到美,谈美而谈到美的起源,谈美的起源而谈到中西美的起源之不同,虽然似乎扯得远了一点,却还没有到“下笔千言,离题万里”的程度。

从《说文解字》中“美与善同意”这一句话中,从“善”这个字也来源于羊这个事实中,我还想再扯远一点,讲一讲东西哲学家和其他一些什么家都常谈到的“真善美”这三个概念的相互关系。至少是在中国,美与善是“同意”的。关于这一点,我不想进一步去阐述。我只在这里点出这个问题,供有关学者思考。

话还是扯得远了一点。闲言少叙,书归正传。现在我来对李治寰讲的自然糖的第三种:蜂蜜做一点补充。

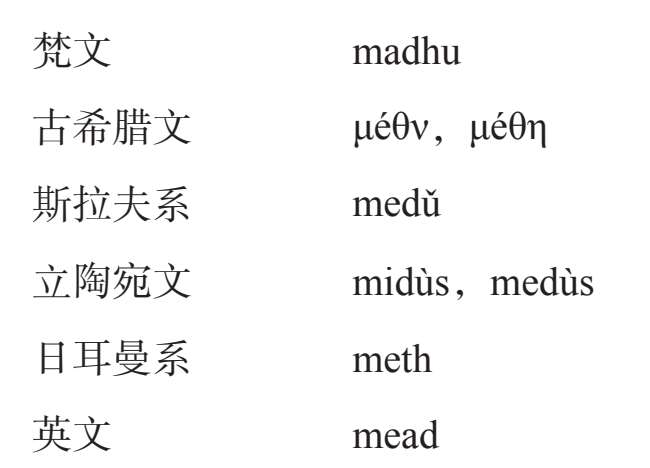

蜂蜜大概是人类食用的自然糖中最甜的、最普通的一种。世界上各民族几乎都有吃蜜的习惯。这从语言上就可以得到佐证,比如印欧语系各语言表示“蜜”的字是:

这只是例子,是有代表性的,其余的用不着多举了。这些字显然源于一个共同的原始印欧语。先有事物,然后才能有表示这个事物的字。“蜜”这一种东西大概在原始印欧人中是普遍食用的。

在中国,“蜜”字出现得很早。我仍然从《说文解字》谈起。《说文》,蜜,十三篇下,虫部,第675页上:

“蜂甘飴也。”《注》:“飴者,米蘖煎也。蜂作食,甘如之。凡蜂皆有

“蜂甘飴也。”《注》:“飴者,米蘖煎也。蜂作食,甘如之。凡蜂皆有

。《方言》:蜂,大而蜜者,谓之壶蜂。郭云:今黑蜂穿竹木作孔,亦有有蜜者。是则蜂飴名

。《方言》:蜂,大而蜜者,谓之壶蜂。郭云:今黑蜂穿竹木作孔,亦有有蜜者。是则蜂飴名

,不主谓今之蜜蜂也。”

,不主谓今之蜜蜂也。”

“蜜”字还见于其他一些先秦古籍中,不具引。我只想讲一讲楚辞的情况。《楚辞·招魂》:“粔籹蜜饵,有

些。”“

些。”“

”就是tang(餹、餳),我在第一章中已经谈过,请参阅。对《招魂》中的这一句话,王逸注:“言以蜜和米面,熬煎作粔籹,捣黍作饵。”

[1]

”就是tang(餹、餳),我在第一章中已经谈过,请参阅。对《招魂》中的这一句话,王逸注:“言以蜜和米面,熬煎作粔籹,捣黍作饵。”

[1]

我顺便讲一讲楚辞里面的“甘”字。在楚辞中,“甘”字凡四见,其中为木名“甘棠”,与我所要谈的问题无关,不具引。其他三处皆“味美”一义之引申。《招魂》:“此皆甘人,归来恐有遗灾些。”王注:“甘,美也。”《招魂》又曰:“辛甘行些。”王注:“辛,谓椒姜也。甘,谓飴蜜也。”《大招》:“有鲜蠵甘鸡和楚酪些。”王注:“言取鲜洁大龟,烹之作羹,调以飴蜜;用肥鸡之肉,和以酢酪,其味清烈也。”

对李治寰《中国食糖史稿》第二章的补充就到这里为止” [2] 。