我不是自然科学家。数学、物理、化学、生物等等重要的自然科学分支,我最多也不过是中学水平。为什么竟忽发奇想写起什么《糖史》

来了呢?

来了呢?

这有一个颇长的过程,我先谈上一谈。

人们大概都认为,糖是一种十分微末不足道的东西。虽然我们日常生活几乎是离不开糖的,吃起甜甜的,很有滋味——我们不能够想象,如果没有糖的话,我们的生活将是什么样子;但是,恐怕很少有人注意到,考虑到,猜想到,人类许多极不显眼的日用生活品和极常见的动、植、矿物的背后竟隐藏着一部十分复杂的,十分具体生动的文化交流的历史。糖是其中之一,也许是最重要的一个。

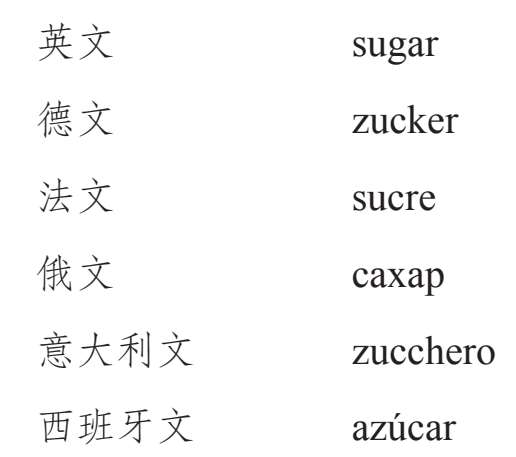

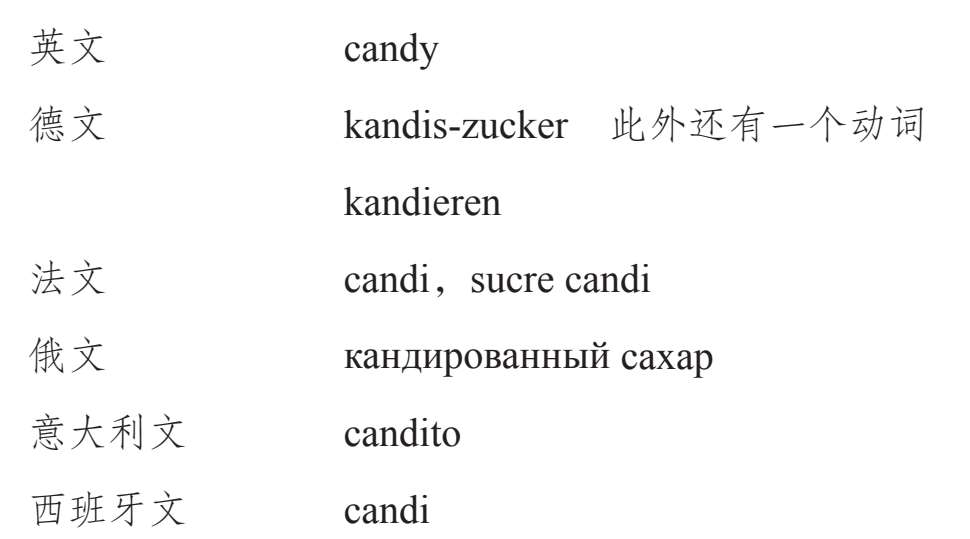

我是从什么地方,从什么时候起,注意到“糖”这种东西背后隐藏着一段不寻常的历史呢?只要看一看现代西方最流行的语言中表示“糖”这种东西的单词儿,就可以一目了然:

另外表示“冰糖”的单词儿:

我举的例子不要求全面,那是没有必要的。只从几个主要语言中就可以看出,表示“糖”和“冰糖”这两种东西的单词儿,在这些语言中同一个来源,都是外来语。既然是外来语,就说明,“糖”和“冰糖”这两种东西不是在这些国家中产生的。

这些外来语都来自印度吠陀语和古典梵文的

,还有

,还有

,巴利文

,巴利文

。这说明,欧洲的“糖”和“冰糖”是从印度来的。这两种东西从印度传入欧洲不是直接的,而是经过波斯和阿拉伯的媒介。这个问题在下面本文中还要谈到,这里不过提纲挈领地提上一句而已。

。这说明,欧洲的“糖”和“冰糖”是从印度来的。这两种东西从印度传入欧洲不是直接的,而是经过波斯和阿拉伯的媒介。这个问题在下面本文中还要谈到,这里不过提纲挈领地提上一句而已。

中国怎样呢?中国同欧洲不同,我们很早就知道了甘蔗,后来又能从蔗浆炼糖。这些都是欧洲没有的。但是,中国在制糖的过程中,也向印度以及阿拉伯国家和波斯学习了一些东西。《新唐书》二二一上:

贞观二十一年,(摩揭陀)始遣使者自通于天子,献波罗树,树类白杨。太宗遣使取熬糖法,即诏扬州上诸蔗,拃沈如其剂,色味愈西域远甚。

《续高僧传》卷四《玄奘传》:

并就菩提寺僧召石蜜匠。乃遣匠二人、僧八人,俱到东夏。寻敕往越州,就甘蔗造之,皆得成就。

两部书讲的应该是一件事。这说明,中国确实从印度学习过制糖术。在敦煌藏经洞中发现的写经残卷中,有一页的背面上用非常拙劣的笔法写着有关制造煞割令(

的音译,汉文是“石蜜”)的一段话,从字体上来看,不是出自文人学士、有道高僧之手。在根本不产甘蔗的临近沙漠的敦煌地区,似乎是一个工匠的人竟然写了这样一段话。可见制石蜜术已经深入老百姓中。既然用了一个从梵文借来的外来语“煞割令”,其来自印度,当已不成问题。

的音译,汉文是“石蜜”)的一段话,从字体上来看,不是出自文人学士、有道高僧之手。在根本不产甘蔗的临近沙漠的敦煌地区,似乎是一个工匠的人竟然写了这样一段话。可见制石蜜术已经深入老百姓中。既然用了一个从梵文借来的外来语“煞割令”,其来自印度,当已不成问题。

然而,在另一方面,印地文中有一个单词儿cīnī(中国的),意思是“白糖”。这又肯定说明了印度从中国学习炼制白糖的方法,或者从中国输入白糖。

中印两国在制糖方面互相学习,不是昭然若揭了吗?

这个事实引起了我极大的兴趣。在印度学范围内,我在德国时专治佛典混合梵语。回国初期,我缺少这方面最起码的图书报刊,不得已而暂时来了一个小改行,转而治中印文化关系史。我对上述互相学习的事实感到兴趣,是非常自然的。我于是就开始留意这方面的著作。在欧洲方面,我读过两部巨著:

Lippmann: Geschichte des Zuckers (《糖史》)

Noel Deerr: The History of Sugar (《糖史》)

还有一些论文。在印度方面,迄今还没有见到类似《糖史》的著作。但在古代文献里,包括佛教和婆罗门教(印度教)等教派,有大量关于甘蔗和糖的记述,有极大的史料价值。此外,还有两部非常重要的书:

《妙闻本集》

《妙闻本集》

《羯罗伽本集》

《羯罗伽本集》

以及一些书中有关的记载。所有这一些书都大大地扩大了我对于甘蔗和糖的知识,提高了我对于这个问题的兴趣。

在中国当代学人中,颇有一些人注意到甘蔗种植和沙糖制造的问题。我读到下列诸文:

吉敦谕:《糖和蔗糖的制造在中国起于何时》,《江汉学报》,1962年第9期,第48—49页。

同上:《糖辨》,《社会科学战线》,1980年第4期,第181—186页。

吴德铎:《关于〈蔗糖的制造在中国起于何时〉》,《江汉学报》,1962年第11期,第42—44页。

同上:《答〈糖辨〉》,《社会科学战线》,1981年第2期,第150—154页。

袁翰青:《中国制糖的历史》,见《中国化学史论文集》。

于介:《中国经济史考疑二则,白糖是何时发明的?》,《重庆师范学院学报·哲学社会科学版》,1980年第4期,第82—84页。

李治寰:《从制糖史谈石蜜与沙糖》,《历史研究》,1981年第2期,第146—154页。

同上:《中国食糖史稿》,农业出版社,1990年。

周可涌:《中国蔗糖简史·兼论甘蔗的起源》,《福建农学院学报》,第13卷,第1期,1984年。

此外还有一些篇幅比较短的文章,不一一列举。在这些学者中,李治寰先生是专门研究中国制糖史的。他既懂科技,又通历史,因而创获独多,成就最大。

除了上面列举的这些书和文章以外,中国古典文献中有大量关于甘蔗种植和蔗糖制造的书,我也一一读过了,详情下面再谈。

读了上面提到的这些书以后,我不但了解了有关甘蔗和糖的一些情况,而且也了解了在这方面中国与印度、伊朗和阿拉伯国家交流的事实。我觉得后者更为重要。我一向认为,文化交流是促进人类社会进步的重要动力之一。研究人类历史,不能不研究国与国之间,民族与民族之间的文化交流。这种交流在意识形态领域内可以见到,在科技方面也能找到。甘蔗种植和蔗糖制造属于后者。因此,即使我不通科技,也想在这方面做些探索工作,从文化交流的角度上来探索。

这就是我写《糖史》的最根本的缘起。

研究任何一门学问,都离不开文献资料,不需要科学实验的社会科学和人文科学,更是如此。

我在上面列举的我读过的专著和论文,都属于资料的范畴。下面在我的叙述中,在适当的地方将要加以引用,这里不再谈。我现在想集中谈一谈中国古典文献中的资料,因为这些资料有一些特殊性。对于这些文献典籍我在这里也只做一般的介绍,详细内容都将见于下面的论述中。对于这些资料的介绍,我也不求全。我只举出几个著名的例子。我的目的只在说明,研究糖史这一门学问,同一些别的学问一样,中国人有得天独厚的地方。中华民族是一个异常爱好历史的民族,在全世界民族之林中,实无其匹。中国的历史著作,是中国人对整个人类文化的一大贡献。其意义决不能低估。

我在下面基本上按历史顺序介绍一些与甘蔗种植和沙糖制造有关的中国古典文献。

自后汉一直到魏晋南北朝,中国人对所谓“异物”发生了极大的兴趣。“异物”就是“奇异之物”,多半产生于中国边疆地区和外国。当时出现了很多《异物志》,头绪纷繁,互相抄袭;有时候作者和产生时代都很难弄清楚。为了说明情况,我现在把清张澍的《凉州异物志·序》抄在下面,这篇序对这个十分纷乱的问题做了言简意赅的叙述:

澍按:王伯厚《玉海》云:《隋志》:后汉议郎杨孚纂《异物志》一卷。一云《交州异物志》。《水经注》引作《南裔异物志》。吴丹阳太守万震《南州异物志》一卷,朱应《扶南异物志》一卷。《唐志》:沈莹《临海水土异物志》、陈祈畅《异物志》各一卷。房千里《南方异物志》、孟琯《岭南异物志》各一卷。又《文选·注》引谯周《异物志》,即《史记正义》所引《巴蜀异物志》也。《文选·注》又引薛莹《荆扬已南异物志》。《一切经音义》引薛珝《异物志》。《隋志》作薛翊。《晋书》续咸著《异物志》十卷。《太平御览》《艺文类聚》引曹叔雅《异物志》。《太平寰宇记》引作《叔雅庐陵异物志》。苏颂《本草》引徐衷《南州异物志》。《史记正义》引宋膺《异物志》。是异物有志,在昔繁矣。而《凉州异物志》著于隋唐志,隋一卷,唐二卷。《博物志》《水经注》均引作《凉土异物志》。惜不传作者姓字。观其写致敷词,颇谐声律,釆藻精华,方诸万氏,又未尝不叹其散佚也。宋膺《异物志》,隐匿鲜章,史注所引,多说西方。且月氏羊尾,文与《凉州异物志》全同。《太平广记》引《凉州异物志》羊子生土中,文亦与宋膺《异物志》同。疑《凉州异物志》即宋膺所纂。汉晋之时,敦煌宋氏俊才如林,文采多丽,亶其然乎。以无左证,未能质言耳。

张澍把《异物志》的问题说得很清楚。虽《异物志》中所言,与我要研究的问题有关者,仅限于甘蔗。但却能启发我想到许多问题,是非常有用的资料。

晋嵇含(262—306年)撰的《南方草木状》二卷,应该归入此类。

北魏贾思勰撰。成书于公元533—544年。此书引用先秦至魏晋古籍一百余种,农谚二十余条,还有探询老农的资料。全书十一万多字,共九十二篇,较系统地总结了6世纪以前黄河中下游地区的农业经验,是我国现存的最早最有系统的农业科学著作,也是世界科技史上最可宝贵的农学文献之一,被中国和世界的农学家视为瑰宝。

宋王灼撰,一卷。约成书于宋绍兴二十四年(1154年)。全书共七篇:“原委第一”,述唐大历(766—780年)中始创糖霜之事。其后六篇,皆无篇名。第二篇讲制蔗糖始末。第二篇讲种甘蔗方法。第四篇讲选糖之器。第五篇讲制糖之法。第六篇讲制糖结霜与否的原因。第七篇讲糖霜之性味和制食诸法。这是中国第一部系统地讲制糖霜方法的书,也可以说是世界上的第一部。因此有极高的学术价值。王灼,四川遂宁人。遂宁自唐代起即以制糖术名闻全国。王灼之所以写这一部书,之所以能写这一部书,是有其历史渊源的。

与王灼同时而稍后的著名学者洪迈(1123—1202年),对王灼的著作非常感兴趣。他把王灼七篇的内容压缩了一下,写成一篇不太长的文章。他写道:

宣和(1119—1126年)初,王黼创应奉司。遂宁常贡外,岁别进数千斤。是时所产益奇,墙壁或方寸。应奉司罢,乃不再见。当时因之大扰,败本业者居半。久而未复。遂宁王灼作《糖霜谱》七篇,具载其说。予采取之,以广闻见。(见《钦定古今图书集成·经济汇编·食货典》)

王灼原书,版本颇多。李治寰:《中国食糖史稿》,农业出版社,1990年,收入“附录”。

明李时珍(1518—1593年)撰,五十二卷。中国古代以《本草》名书者,颇有几本。最古的当推《神农本草》。北宋唐慎微(1056—1063年)撰《经史证类备急本草》,简称《证类本草》,共三十一卷。到了李时珍,以《证类本草》为底本,结合自身经验,遍访名医宿儒,广搜民间验方,亲自观察收集药物标本,深山旷野,无所不至,参阅八百余古代文献,历时二十七年,三易其稿,撰成此书,完成于万历六年(1578年),约一百九十万字,可谓集《本草》之大成者。本书总结了我国16世纪以前的药学理论,对研究生物、化学、地质、地理、采矿等等方面,都有参考价值。不但在中国有广泛的影响,在世界上也被誉为“东方医学巨典”,有多种外国文字的译本。

明宋应星(1587—1666年)撰,三卷。宋应星于明崇祯七年(1634年)至十一年(1638年)任江西省分宜县(今宜春地区分宜县)儒学教谕。在此期间,他撰成此书。卷上分为“乃粒第一”,讲谷物;“粹精第二”,讲谷物加工;“作咸第三”,讲制盐;“甘嗜第四”,讲制糖、养蜂;“膏液第五”,讲食油;“乃服第六”,讲纺织;“彰施第七”,讲染色。卷中分为“五金第八”;“冶铸第九”;“锤锻第十”;“陶埏第十一”;“燔石第十二”。卷下分为“杀青第十三”,讲造纸;“丹青第十四”;“舟车第十五”;“佳兵第十六”,讲兵器和火药;“曲蘖第十七”,讲造酒;“珠玉第十八”。

从这个简略的内容介绍中就可以看出本书内容之丰富,几乎涉及与国计民生有关的各个方面。它确实是中国明代生产知识和工艺技术的总结,是中国科技史上的代表作,在世界科技史上也占有重要的地位。因此,它在国内和国际上产生的影响至深且广。在中国有很多刊本,在国外有很多译本。中国迄今最好的版本是潘吉星著《〈天工开物〉校注及研究》,巴蜀书社,1989年。此书上篇是“《天工开物》研究”,下篇是“校注”。在“研究”中,著者首先论述了《天工开物》产生的时代背景,然后谈宋应星的事迹,接着讲此书的科学技术成就和它在科学史上的地位,讲它的国际影响,讲它的版本,最后讲本书所引文献探原。

潘著是一本非常优秀的著作。

我现在不再列举单本的书,而是综合地按照类别介绍一些有关的著作。

第一类是正史。

我在上面已经说到,中华民族是最爱历史的民族。每一个朝代都有一部叙述这个朝代全部历史的书,几乎都是官修的,几千年来没有间断。这在全世界是独一无二的。《隋书》卷三三《经籍志》说:“自是世有著述,皆拟班、马,以为正史,作者尤广。”意思是“正史”自司马迁和班固算起,一般的说法是“二十四史”,也有“二十五史”之说。二十四史的内容和体例,由于有因袭的关系,所以大同小异。书中不但叙述各有关朝代的历史,也涉及外国情况。研究中外文化交流,是不可或缺的典籍。中国同印度的关系,其中颇多记述。关于印度制糖法传入中国的情况,就见于《新唐书》二二一上《西域列传·摩揭陀》。

正史之外,还有所谓“杂史”等,也有与我的研究有关的资料,这里不谈了。

第二类是地志。

所谓舆地之书,亦曰地方志。这一类书籍在中国也可以说是汗牛充栋。省有省志,比如《云南通志》之类;府有府志,县有县志,比如《遂宁县志》之类。里面详细地记录了本省、本府、本县各方面的详细情况,有极大的参考价值。在有关的省、府、县志中,往往可以找到有关甘蔗种植和沙糖制造的记述,是研究中国糖史重要的资料。

第三类是笔记。

这也可以说是中国特有的一种著述体裁。“笔记”,就是随笔记录。这种书籍的量异常大,从古代就有。尽管不一定用“笔记”这个名称,内容则是一样的。一个读书人有所感,有所见,读书有点心得,皆随笔记下。不一定按内容分类。看起来十分庞杂,实则资料对不同学科的研究者都非常有用。精金美玉,随处可见,学者可以根据自己的需要,各取所需。对于中国的甘蔗种植和沙糖制造,在许多笔记中可以找到许多别的地方找不到的资料。这一类书多得无法一一列举,我在这里只举几个例子:明刘献廷的《广阳杂记》,明王世懋的《闽部疏》,明高濂的《遵生八笺》,明陈懋仁的《泉南杂志》,清屈大均的《广东新语》等等。

上面介绍了我使用资料的特点,换句话说,我把重点放在使用中国古典文献中的资料上。这决非是我的偏见,我只是面对事实,面对现实,离开了中国资料,我的《糖史》是没有法子写的。这是我们中国研究这一门学问的学者得天独厚之处,所谓“近水楼台先得月”者便是。外国学者在这方面是相形见绌的。

我决无意贬低外国的历史资料,古代特别是中世纪外国许多国家也有许多很有价值的著作,特别是伊朗和阿拉伯国家一些学者和旅行家的著作,其中有很多涉及甘蔗种植和沙糖制造的资料,都是非常珍贵的。治此学者决不能轻视或忽视。

我这一部书,虽然也名之为《糖史》,但是同Lippmann和Deerr的同名著作却有一些显著不同之处。第一,我的书中,虽然也难免涉及一些科技问题;但是,我的重点却不在这方面。我不想写一部科学技术史,而是想写一部文化交流史。第二,根据上面这个想法,我把重点放在中国。我只用一章来讲欧、非、美三大洲的甘蔗种植和沙糖制造,在这方面我不求全面。Lippmann和Deerr讲过的我基本上不再重复。我只是利用我自己找到的材料,独立地写我自己探索的结果,至多也不过是这些学者的著作的一个补充。我把本书第一编的篇幅全部用来写中国,而把第二编——国际编绝大多数的篇幅用到叙述中国在种蔗制糖方面与印度、南洋、伊朗和埃及的交流情况。

最后,我想讲一讲本书的目的。

我希望,我这一本书能成为一本在最严格的意义上讲的科学著作。删除废话,少说空话,不说谎话。言必有据,无征不信。因此,在很多地方,都必须使用严格的考据方法。为了求真,流于烦琐,在所难免。即使受到某一些反考据斗士的讥诮,也在所不辞。

但是,我决不会为考据而考据。在很多地方我都说过为考据辩护的话。原因就是,我认为考据是有用处的,写科学著作必不可少的。没有清代那一些考据大师的工作,我们的古代典籍能读得懂吗?即使是为考据而考据,也是未可厚非的。可是我仍然不想那样做。我希望能够做到于考据中见义理。换句话说,我希望把自己的一些想法通过考据工作弄清事实的真相然后表达出来。先师陈寅恪先生为国内外公认的国学大师,他于考据最擅胜场,因此颇招来一些非议。但是,我窃以为寅恪先生实不同于清代许多考据大师。在极其严格的甚至貌似流于烦琐的考据的后面,实在隐藏着他所追求的一种理想,一种义理,一种“道”。我觉得,在这一点上,寅恪先生颇乏解人。他曾多次赞美宋司马光的《资治通鉴》。他对“天水一朝”的文化颇为推崇。从表面上看起来,颇难理解。深入思考,就不难理解他的用意之所在。这一点,现在理解的人越来越多了。我认为,这是一件好事。

以予驽钝,焉敢望先师项背!但是,在过去颇长的时间以内,我通过对中外文化交流史的研究,逐渐形成了一些想法。这些想法,由支离到完整,由模糊到清晰,由抽象到具体,终于颇有了一点体系。我想通过现在这一本书,把这些想法表达出来。我的想法是什么呢?简短点说,就是文化交流是促进人类社会前进的主要动力之一。人类必须互相学习,取长补短,才能不断进步,而人类进步的最终目标必然是某一种形式的大同之域。尽管需要的时间会很长很长,道路会非常坎坷弯曲,这个目标必然要达到,这是我深信不疑的。

当前,由于科学技术一日千里的发达,地球实际上变得越来越小了,不同的人民和民族靠得越来越近了。然而以前从来没有想到过的、能够威胁人类生存的问题,也越来越暴露出来了。如果人类还想顺利地在这个地球上共同生活下去的话,人类应该彻底改弦更张,丢掉一直到现在的想法和做法,化干戈为玉帛,化仇恨为友爱,共同纠正人类在过去所犯下的错误,同心戮力,同自然搏斗。我个人认为,今天的人类应当有这个共识。

但是,可惜得很,居今之世,懵懵懂懂根本没有认识到这一点的大有人在。我个人人微言轻,我所能做到的事情是很有限的。即使是力量很有限吧,我也不甘心沉默。我的一个小小的希望就是通过我这一本《糖史》,把一个视而不见的历史事实揭露给大家,让大家清醒地意识到,在像糖这样一个微末不足道的日用食品的背后,居然还隐藏着一部生动的人类文化交流史。从这一件小事情上,让人们感觉到实在应该有更多的同呼吸共命运的意识,有更多的互相帮助互相依存的意识,从而能够联合起来共同解决一些威胁着人类全体的问题,比如人口问题、环保问题、资源问题、粮食问题、自然界生态平衡的问题,甚至还有淡水问题、空气问题,等等,等等。人类再也不应当鼠目寸光,只看到鼻子底下那一点小小的利益了。这样下去,有朝一日,整个人类会面临着威胁自身生存的困难。

如果我这样一个素来不重视义理,不重视道的人,今天也想宣传一点义理,宣传一点道的话,就让这一点想法成为我的义理,成为我的道吧。

从这个意义上来讲,我们应该大力提倡中外文化交流史的研究。中外文化交流史不能算是一门新兴学科;但又似乎是一门新兴学科。因为,尽管中国从20年代起就有了这方面的著作,可是直到今天还没有很多颇有水平的著作,许多大学的历史系不见得都能开出这样一门课,社会上的重视也很不够。这方面的学会虽然已经建立起来了,而且已经做了许多很有价值的工作;可是我总觉得,中外文化交流史还没有成为一门有理论、有纲领的独立的学科。我诚恳地希望,我们国家,甚至世界上其他国家的志同道合、有志有识之士,能够多方协作,共同努力,写出一些国与国之间的文化交流史,也可以就某一事件或某一事物,比如说类似糖这一类的事物,经过认真探讨,不尚空论,写出一些比较让人满意的专著;在这些专著的基础上,到了适当的时候,写成一部或多部世界文化交流史。到了那时候,我们人类的共识就会大大地提高,我们人类的前途看起来就会比现在更光明。跂予望之!