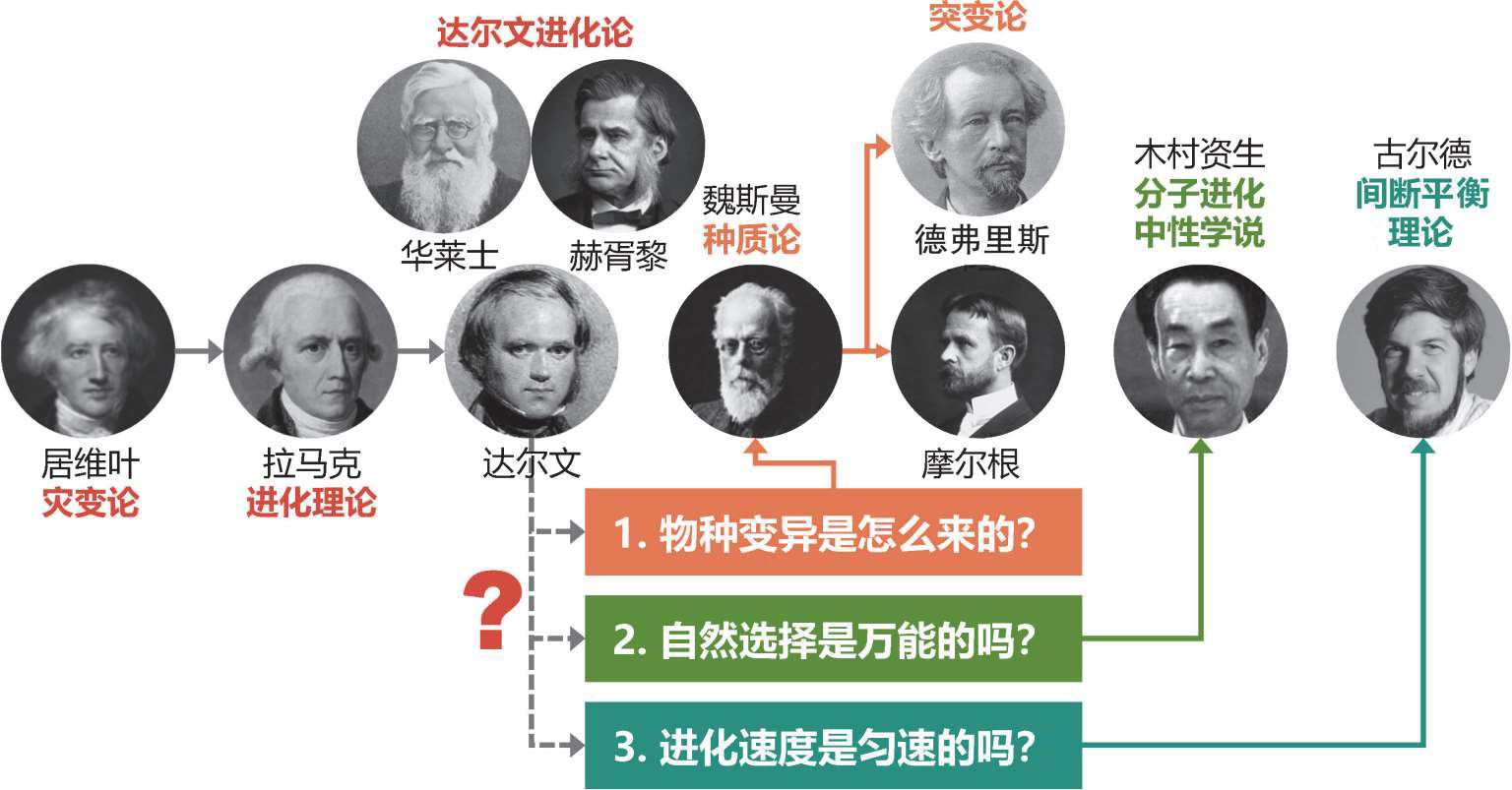

演化理论也在不断地演化,其发展轨迹可以根据著名科学家达尔文的研究而划分为3个阶段,即达尔文前的认识积淀、达尔文的划时代理论和达尔文后的持续完善。

世上的一切来自哪里?直到现在,人类仍在寻找答案的道路上,更不要说人类初次登台的鸿蒙初期。对于生命起源的疑问,早期人类自然而然将其归因于超自然力量。但不要对此嗤之以鼻,在人类社会发展的初期,“神”这个概念是一种非常“先进”的思想,帮助人类解决了对未知世界的恐惧——所有事物都可以用神来解释。

人类能够抽象出并不存在的事物,通过群体交流得到共识,这一行为已经把其他动物远远地甩到身后了。况且,现在的人们也在做类似的事情,只不过表述更科学些。世界受到物理规律的支配,如4种基本力、质能转化、相对论、统一场理论等,古人也认为存在某些规律,并简单粗暴地把规律都称为“神”。把现今科学表述中的专业词汇以“神”来替代,也能得到与神创论相似的说法。如“无机分子的自然演化形成了生命”,古人会说“ 神创造 了生命”;“奇点大爆炸产生了宇宙”,古人会说“ 神创造 了宇宙”。“神”可作为某种待发现规律的暂时替代词。虽然对未知的表述较为接近,但科学鼓励人类积极发现并应用规律去改造世界,而非通过虔诚的祈祷去解决问题。

神创论也叫特创论,认为生物界的所有物种(包括人类),以及天体和大地,都是由上帝创造出来的。万物一经造成,一般不再发生变化,即使有变化,也只能在该物种的范围内发生变化,绝对不可能形成新物种。各种生物之间都是孤立的,相互之间没有任何亲缘关系。18世纪以前,《圣经》及其宣扬的神创论在西方学术界、知识界以及整个西方文化中占据着统治地位。神创论之所以得到当时人类的认可,是因为人类无法在短期内观测到生物演化的长期过程,因此万物“ 不变 ”的思想最符合追求简洁的思考方式。

中国的哲学思想中,对万物的起源更关注于“ 变化 ”,道德经中的“道生一,一生二,二生三,三生万物”用极简描述展现出事物由简单到复杂的演化过程,反映出了演化中“展开”的理念。易经中的“天地交而万物通,上下交而其志同”更具化地把万物来源归因于天与地的交流中。以科学眼光审视,敢于承认“世界是变化的”是一条正确的思考道路。

神创论的早期观点几乎都是朴实的唯心主义,来自人们的纯粹思考。真正使用科学的研究方法去解释生物起源的第一人是乔治·居维叶(Georges Cuvier,1769—1832)。他也是解剖学与古生物学的创始人。居维叶通过分析远古生物的化石,根据各个地层中生物的差异提出了灾变论,否定了神创论中生物一成不变的观点。但是遗憾的是,居维叶是一名坚定的神创论支持者,他仅是根据科学观察证据对神创论进行了修正,而非推倒神创论的大厦。由于当时化石证据短缺,没有任何痕迹显示演化的过程,带来物种在地层中都是以突发性方式出现的错觉。居维叶反对早期的演化思想,认为地球上已发生过4次灾害性的变化。最近的一次是距今5 000多年前的摩西洪水泛滥,这使地球上的生物几乎荡尽,因而上帝又重新创造出各个物种。可以看出,即便采用了科学的观察和推理方式,如果最基本的哲学方向出现了偏差,也会导致完全不科学的结论。

第一次提出完整进化理论的科学家是大家熟知的让·巴蒂斯特·拉马克(Jean-Baptiste Lamarck,1744—1829)。虽然他的知名度很高,但名声却不友好,其理论长久以来成为达尔文进化论的反面案例,以映衬达尔文理论的正确性。但无论是拉马克跌宕起伏的人生经历,还是他提出的开创性进化理论,都与达尔文的学说一样,在科学史上闪耀着不朽的光芒。

布封Georges-Louis Leclerc de Buffon,1707—1788

法国科学家,在《自然史》中对“神创论”提出质疑,但迫于教会压力,1751年他在巴黎大学公开宣称:“我没有任何反对《圣经》的意图,我绝对相信《圣经》里所说的关于创造世界的时间或事实。我宣布,我放弃所有在我的著作里关于地球形成的说法,放弃所有与摩西故事相抵触的说法。”

乔尔丹诺·布鲁诺Giordano Bruno,1548—1600

文艺复兴时期意大利的思想家、自然科学家、哲学家和文学家。因拥护哥白尼的“日心说”而被教会定罪,活活烧死。

拉马克本人命运多舛,前半生凭借聪明才智和辛勤劳作成为“别人家的孩子”。他完成10年的教会学校学习后,纵横沙场并载誉而归,退役后师从法国著名哲学家、教育家卢梭等人。34岁时出版了三卷本《法兰西植物志》,35岁时当选法国科学院院士。随后,其研究领域扩展到了动物学,57岁时首次将动物分为脊椎动物和无脊椎动物两大类,由此建立了无脊椎动物学。他首先把“植物学”和“动物学”合并为“生物学”,这一名称沿用至今。65岁时,拉马克发表了著名的《动物学哲学》( Philosophie Zoologique ),首次提出了生物进化的学说。这也成为拉马克人生的分水岭。生物进化的理论质疑了神创论,严重挑战了教会的权威,彼时仍具有庞大势力的教会对其威逼利诱。教会通过法国当局要求拉马克发表公开声明,表明自己不反对《圣经》,愿意撤回亵渎上帝的言论。半个世纪前《自然史》的作者布封就是这样做的,从而逃过了教会的迫害。但是拉马克没有妥协,坚持了真理。尽管教会没有重复200多年前烧死布鲁诺的行为,但依然通过施压解除了拉马克的教授职务并取消了他法国科学院院士的待遇。一位丧失了经济来源的老人,生活水平一落千丈,晚年还因坚持科研而双目失明,写作只能通过口述让子女来记录。穷困潦倒的拉马克死后也买不起墓地,在好友的资助下勉强租借了一处5年期的墓地,而到期后无钱续费,尸体被移出墓地后下落不明。

拉马克用悲惨后半生所坚守的生物进化理论,体现在1809年发表的《动物学哲学》中。他首先提出了“环境条件能够引起生物的变异,环境多样性是生物多样性的原因”这个开创性的观点,这与后来达尔文理论中“天择”的认知是一致的。但是拉马克经常被人引用的观点是遭到嘲笑的“用进废退”和“获得性遗传”,广为流传的长颈鹿演化的事例形象地说明了拉马克的错误。考虑到在该理论所提出的时代,人们对遗传理论尚不明晰,因此仍应该佩服拉马克观点的先进性和一定程度的合理性。

用进废退是指生物体的器官经常使用就会变得发达,而不经常使用就会逐渐退化。这是基于对生物演化现象的归纳,且有大量的证据支持。例如人类的手因经常使用而比其他灵长类动物的更加灵活,脚因不需要在树枝上攀爬而变得简单。获得性遗传(inheritance of acquired characteristics)是指生物个体受外界环境影响产生带有适应意义的性状变化并能够遗传给后代的现象。例如,有人通过健身获得了健硕的肌肉,而他的后代都会天然具有健美的身材,与后代是否锻炼无关。生物通过主观努力获得某一能力的增强,然后传递给后代,这样的思想现在来看确实会被人诟病。但拉马克发表著作时,现代遗传学之父孟德尔尚未出生,人们根本不知道性状遗传的本质。拉马克的假说在当时科学认知条件下也是合理的。现代遗传学指明:DNA存储遗传信息,经由RNA将信息传递给蛋白质。核酸到蛋白质的信息传递是单向的,这也是“中心法则”的主要内容。而用进废退的能力几乎都是蛋白质所表现出来的,而将以蛋白质为基础的优良性状反过来记录到基因序列中的案例,目前还没有类似的发现。因此拉马克的“获得性遗传”就难以得到现代遗传学的支持。科学家们曾用“小鼠割尾几十代后新生小鼠仍长出尾巴”和“中国古代妇女裹小脚而现代女性脚的尺寸依然正常”等事实来证明“后天获得的性状不能遗传”的观点,嘲讽拉马克的理论。但实际上生物自发形成的性状改变和外界强加的性状改变是不同的。真正的答案还是要聚焦于遗传物质。

“小鼠割尾”和“中国古代妇女裹小脚”是证伪获得性遗传的有力证据。科学家把老鼠的尾巴切断,连续几十代后发现新生的小老鼠还有尾巴。中国古代妇女裹小脚,但裹小脚母亲所生的小孩依然拥有正常尺寸的脚。上述例子表明后天的性状改变,不会影响先天的遗传。

对于多细胞高等生物而言,其基因复杂度高,因此基因在变和不变之间选择以稳定为主。在一个世代中,个体基因传承自双亲,几乎是不变的,对于环境的适应不能像生长迅速的微生物一样,寄望于大数量的“后浪”们中的有益基因突变。高等生物的最佳策略是通过控制已有基因的表达时机和表达量,满足生物个体对环境的灵活适应。而生物通过对基因及其周边(RNA、组蛋白、染色体、核小体)的各种修饰以实现对基因表达的调控,这个领域被称为表观遗传学(epigenetics)。它是指在基因序列没有发生改变的情况下,基因调控方式发生了可遗传的变化,最终导致了表型的变化。由于在实验中陆续观察到了小鼠精神创伤、患糖尿病等多种后天疾病的遗传效果,成为获得性遗传的良好证据,该领域再次成为热门。在现代遗传学的理论大厦中,为拉马克的“获得性遗传”留有一席之地。

你同意“用进废退”和“获得性遗传”的观点吗?如何设计实验验证你的观点?

多细胞生物依靠对基因的调控来获得适应性的可遗传性状。但如果将目光投向微生物,因为其结构简单,所以更容易直接获得外界的基因以提高自身的适应性。例如在自然环境中,一段含有抗生素抗性基因的质粒是众多微生物的“抢手货”,质粒是环状DNA,是可以在不同微生物中传递基因的“载具”。这也是我们不能滥用抗生素的原因,一旦一种微生物产生了抗生素抗性,其他微生物就可以通过获取它带有抗性基因的质粒而获得该能力,这种获取方式就是字面意思的“获得性遗传”。此外,还有更为主动的特征基因片段的获取方式。CRISPR-Cas9技术是最近最为流行的基因编辑技术,其基本原理是:细菌会保存曾入侵过自身的噬菌体基因片段,将此片段作为引导模板,使得能够剪切DNA的核酸酶定位到拥有相同片段的基因上,将其切断,从而阻止了同一病毒或拥有相似片段病毒入侵后的大规模破坏。这相当于微生物的“获得性免疫”,其机制就是直接获得对手的基因片段,并且可以遗传给后代。

用两副对联概括拉马克的生前身后,描述生前的上联是“扬帆顺风前程远,顺境铺就前半生”,下联是“历尽波澜意志坚,逆境铸就后半世”,横批是“坚持真理”。对于真理的坚持是他人生的转折,也是他值得我们敬仰的核心。描述身后的上联是“筚路蓝缕创伟业,翻天覆地立新说”,下联是“身负重名遭误解,流芳百世证身后”,横批是“再焕生机”。获得性遗传是拉马克提出的假说,现在有越来越多的实验证据和分子机理解释,使其再次变为活跃的研究领域,焕发出生机。

如果认为拉马克只是提出了“用进废退”和“获得性遗传”的观点,那是对他最大的误解,这两点只是拉马克理论中容易被攻击的观点。他的伟大在于成为“提出物种起源见解的第一人”。不用担心达尔文会站出来反对,因为这个评价就是达尔文给的。当所有人都对拉马克刻薄时,达尔文公开力挺了拉马克。基于拉马克的理论,达尔文凭借着勤奋和思考,提出了接受度更高的“自然选择”生物演化理论,从而奠定了其在生物学中的伟大地位。

查尔斯·罗伯特·达尔文(Charles Robert Darwin,1809—1882)几乎凭一己之力将传统生物学推上了巅峰。在1859年发表的学术巨作《物种起源》( Origin of Species )中,达尔文阐述了其主要进化思想:① 物种演变:物种是可变的,一个物种可以变成新的物种,现有物种是从别的物种演变形成的。这种变化会呈现树形结构,被称为进化树。既然如此,那么物种演化之树是否有根呢?② 共同祖先:所有的生物都来自共同的祖先,也就是进化树有唯一的根。基于上述认知,到底是什么动力推动物种进化呢?③ 自然选择:达尔文认为进化的机制为自然选择,自然环境施加的选择压力驱使生物生存竞争,从而塑造了新物种。④ 渐变演化在思考物种进化的速度时,达尔文认为生物进化的步调是渐变式的,生物是通过累积微小的优势变异逐渐改变的。

年轻的达尔文在环球旅行中收集了大量的证据,支持 物种演变 和 共同起源 。如科隆群岛(又称加拉帕戈斯群岛)的多种地雀,是由来自南美大陆的共同祖先演变而来的,为了适应不同的食物,其喙也因此变化为多样的形态。此外,结合解剖学的发现,虽然不同哺乳动物的前肢外形差别巨大,但骨骼基本构造是极为相似的。

与人手同源的器官:猫的爪、鲸的鳍、蝠的翅、马的蹄如果以某种形式出现在人体,人的外型将有何种变化?你能画出来吗?

在 自然选择 方面,“物竞天择,适者生存”的观念虽然听起来较为残酷,却是生物界中最常见的驱动进化的力量(见图1-4)。应用该原理,将自然选择替换成人工选择,物种的变化更会突飞猛进。1万年前的狼,在人类的驯化过程中,形态和性情发生了巨大的变化,成为验证自然选择的一个良好例证。短腿的柯基其实是牧牛犬,它们矮小的体形非常好地适应了在牛肚子下面跑来跑去驱赶牛群的工作。达尔文关于进化速度的理论,则有些主观且缺少充分的证据,在他的思考中,微小改变的积累是匀速的,因此生物进化也应该是匀速改变的,即生物是 渐变演化 。

图1-4 达尔文进化论的核心要点

拉马克与达尔文的理论经常被放到一起解读,可以从图1-5的对比中看到两者理论的差异。从进化动力来看,两者都明确指出了环境是生物进化的动力,这一点拉马克更早地提出。但拉马克认为生物会主动积极地适应环境变化,而达尔文则认为生物是被动地被环境所选择。从变异方向来看,拉马克认为生物主动适应会带来确定的变异方向,而达尔文则表明生物变异无方向,环境选择才提供方向。从适应起源来看,拉马克认为主动适应环境的生物可以一步完成,将获得的性状传递给后代;而达尔文则认为需要两步,首先产生性状的改变,其中能适合环境的变异体得以存活,才有机会将有益性状传递给后代。

图1-5 拉马克与达尔文的进化论的差异

以现在的励志故事作类比,拉马克认为生物为适应环境而“自我努力”终获演化成功,而达尔文则认为生物演化的成功是环境的“时势造英雄”,依靠的是生物的天生潜质——先天的性状改变。在不知晓遗传物质和遗传规律的时代,这两种假说都具有先进性,都富有逻辑并系统地阐述了对生物演化的思考。拉马克的理论具有开创性,具有“鼓励个体奋斗”的浪漫主义情怀,但证据不够丰富。达尔文的理论经过长期证据的积淀和严谨的归纳演绎,展现出了自然界中的冷酷真相,结论更具说服力。当然,其理论也存在漏洞,之后很多科学家进行了补充完善。科学发展就是要不断查漏补缺,补全人们的认知。人们每次号称“物理终结”时,都会被新现象“打脸”,解决问题的过程中总会发现更多的问题。与其嘲讽先前理论的漏洞,不如将其补上,这才是真正的科学研究态度。

与很多天才科学家灵光乍现获得新理论的故事不同,进化论的成功是历史的必然,因为当时学术研究的深度和广度已经能够支持进化论的提出。但为什么是达尔文呢?抛开运气的成分,达尔文获得进化论提出者殊荣的内外因也值得思考。

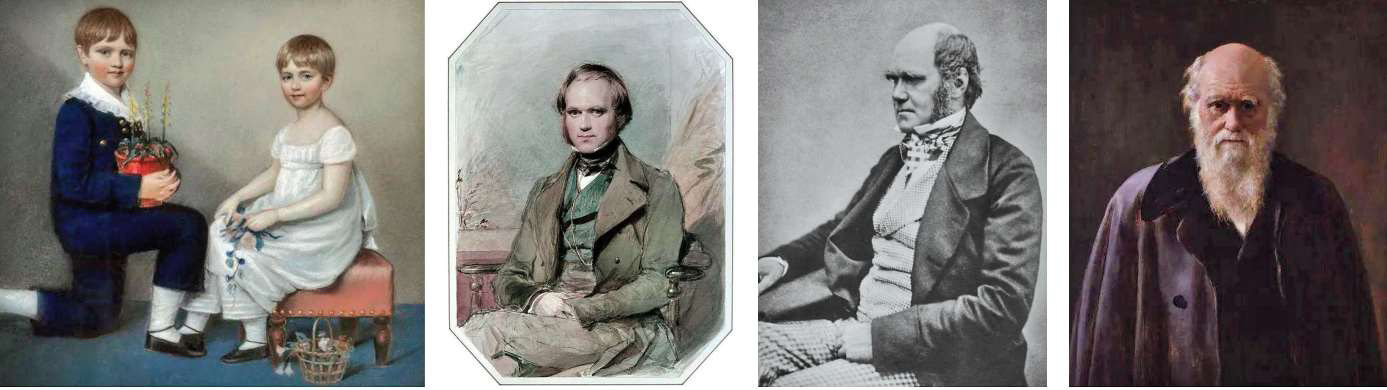

家境优厚,潜心科研。 毋须回避,达尔文算是“富二代”。1809年,也就是拉马克发表体现其进化思想的《动物学哲学》那一年,达尔文出生在英国的一个富裕的医生家庭,图1-6中第一张是7岁达尔文的水粉画,这已经把当时的中产家庭都甩到了身后。家人希望其学医,然而达尔文并不感兴趣。他先接触了农学,再去剑桥大学学习神学。殷实的家境使得达尔文能在众多方向中自由地选择,确定了自己最感兴趣的学科——博物学,并且在研究过程中不需要为生计奔波,可以潜心探索真理,是其家人为达尔文创造了优良的物质基础。

琴瑟和鸣,相得益彰。 达尔文对于婚姻大事的决定方式,体现了科学家的严谨。他在一张纸上中间画线,一边写结婚的好处,一边写结婚的坏处,全面权衡利弊得到结论——“结婚!证明完毕!”达尔文最终与表妹艾玛结婚。这对眷侣有不同的信仰,达尔文是无神论者,而艾玛是虔诚的基督教徒,但是正因为艾玛从宗教视角帮助达尔文修改稿件,删除了对教会有刺激性的表述,才使得《物种起源》更容易被大众接受。虽然至今仍有反对进化论的声音,而作为理论的提出者,达尔文的境遇要远远好于他的前辈拉马克。

思想自由,为人谦逊。 达尔文的成功不仅得益于家境和伴侣,更来自个人的热情探索性格和温和处世态度。《物种起源》的主要内容来自他在5年环球旅行中收集到的数据,达尔文持续地观察地质风貌、生物百态,获得了大量一手资料。此外,达尔文谦逊的性格使他拥有良好的人际关系,不仅将另一位“自然选择”理论提出的“竞争者”变成了“合作者”,还令同时代另一位著名的科学家成为自己的“铁粉”(见下文“达尔文的朋友圈”)。

图1-6是达尔文各个阶段的照片,大家常见的是第4张照片,达尔文已然是一位须发皆白的老者,我个人更愿意翻出达尔文年轻时的照片,看看这位伟人帅气的一面。

图1-6 达尔文的形象照

(从左到右:爱伦·夏普里斯《达尔文和妹妹艾米丽》,1816年,水粉画;里奇蒙德《达尔文像》,19世纪30年代末,水彩画;达尔文摄于1854年;约翰·科利尔《达尔文像》,1883年,油画)

如果把达尔文建立理论比作当下的公司创业,达尔文作为进化论公司的“首席执行官”(CEO),在创业之初选择了风口项目“物种演化”,该项目的回报也高,可以成为新理论的奠基人。由于巨无霸企业“教会”的打压,该项目的投资风险也很高,已有不少公司在此项目上折戟沉沙。达尔文的公司有着高品质的核心技术“自然选择理论”,通过产品构架师——妻子艾玛的设计,形成了消费者接受度更高的新产品《物种起源》。公司中还有优秀的合伙人参与企业运营和宣发,最终使新产品享誉世界,碾压了老牌产品“神创论”。那么达尔文的“合伙人”是谁呢,他的朋友圈里有哪些了不起的人物呢?

阿尔弗雷德·拉塞尔·华莱士(Alfred Russel Wallace,1823—1913)比达尔文更早地将自然选择理论写成论文并发表。虽然当时蕴含达尔文自然选择思想的书稿已经撰写多年,很难判断最早理论的提出者是谁,但是按照学术界的标准,谁先公开发表文章谁获得优先权。最初,华莱士将自己的手稿交给达尔文请其帮忙发表,达尔文惊讶地发现华莱士的观点与自己的不谋而合,这使得达尔文进退维谷。他会因为自己缓慢的写作速度而错失首先发现的荣耀,但他又不可能通过不堪的手段去限制竞争者公开结果,尤其是这样一位信任他的朋友。经过了内心的挣扎,达尔文甚至有了放弃“自然选择”理论的想法,后来在知情人的协调下,两人的自然选择学说在1858年7月1日被一同递交伦敦林奈学会。两人成了这一理论的共同提出人。达尔文和华莱士采用绅士的方式解决了发现之争,共同被世人所记忆,成为处理学术争议的典范。后来,两人也成了要好的朋友,相互支持,发展了自然选择学说。

如果说华莱士支持达尔文的学说合情合理(那也是他自己的学说),那么另一位达尔文的忠实拥趸的全心全意的支持则更为可贵。托马斯·亨利·赫胥黎(Thomas Henry Huxley,1825—1895)的学术贡献非常突出。他比达尔文还早地写出了第一本人类进化的著作《人类在自然界的位置》(1863)。但是他被称为“Darwin's bulldog”。这里的bulldog指的是牧牛犬吗?不是的,牧牛犬(cattle dog)用于管理牛群,而斗牛犬(bulldog)则性情暴躁,争强好胜。赫胥黎在任何场合下都在维护达尔文的进化论,甚至不惜开罪他人,可谓是达尔文的铁杆粉丝。达尔文和他的朋友们提出并维护了进化论,使其影响力达到了那个时代的顶峰。

“吾生也有涯,而知也无涯。”达尔文的理论并非完美,依然需要不断地升级完善。在达尔文之后,众多科学家对进化论提出了各种支持和反对的理由,也形成了丰富的理论。达尔文理论中还有哪些主要的疑问呢?

变异的来源如果不解决,达尔文进化论将变成无本之木,进化论大厦也将摇摇欲坠。达尔文在《物种起源》中并没有解释物种变异的来源,相对于拉马克明确给出“用进废退”导致了变异,达尔文在1868年出版的《动物和植物在家养下的变异》里详细叙述了他对变异的产生机制的解释“泛生论”:生物的每个器官都含有肉眼看不见的有机颗粒,称为芽球(gemmule)。其与细胞结合并且增殖,引起细胞的发育和再生。身体各处的芽球汇集到生殖细胞中传给后代。这个假说很巧妙地解释了子代部分继承双亲的性状,配子融合后只有部分芽球发挥作用。还能解释拉马克的“用进废退”理论——器官中的芽球经过训练汇集到生殖细胞中,将优良性状传递给后代。也可以认为自然选择的对象是芽球。达尔文对变异来源解释的尝试,能够看出其严谨的逻辑性,该假说已经能对有性生殖、性状遗传、复杂发育、细胞再生等现象给予合理的解释。但是,理论中的芽球设定太过烦琐,不符合奥卡姆剃刀原理。

奥卡姆剃刀原理由14世纪的逻辑学家、圣方济各会修士威廉·奥卡姆提出,其核心思想是“如无必要,勿增实体”,又称简单性原理,这一原则强调在解释现象时,应优先考虑最简单的解释,避免不必要的复杂性和冗余。

魏斯曼(August Friedrich Leopold Weismann,1834—1914)提出了与达尔文相似的种质论(germ plasm theory)。他认为多细胞生物体由质上根本相异的两部分组成:种质(germplasm)和体质(somaplasm)。种质是可以代际传递的遗传物质,仅存在于负责生殖的细胞染色体中。体质是除种质以外的机体物质,受环境影响而后天发育的部分,体质细胞中并不含有完整的遗传物质,且其效应只在当代有效,该代死亡后就会消失。种质信息可以传给体质,但体质不完全受控于种质,还受到环境的影响,而体质的信息却不能反过来传递给种质。

马副蛔虫在卵裂时,有一个细胞一直保持一套完整的染色体,这个细胞之后会分裂形成许多生殖细胞。其余细胞的染色体都削减两端的异染色质部分而只保留中部的常染色质片段,削减的部分断裂成许多小染色体。这些含有小染色体的细胞会分化为身体各部分的组织和器官。这表明马副蛔虫卵裂时期的生殖细胞(相当于魏斯曼所指的种质)和身体细胞(相当于魏斯曼所指的体质)已经发生了分化。

魏斯曼赞同达尔文的自然选择的进化论,但是反对达尔文的泛生论,泛生论提出遗传物质是由各器官汇集到生殖细胞中,而种质论则相反,由生殖细胞分配到体细胞当中。泛生论为拉马克的获得性遗传留了一道门,而魏斯曼的理论完全堵死了获得性遗传的可能性。同时,魏斯曼为了证明获得性遗传的错误,连续22代截掉了老鼠的尾巴,这就是前文“博闻”框中的小鼠割尾实验。结果发现后代老鼠依然能长出尾巴,后天发生的性状改变没有遗传给后代。这个实验既证明了种质论假说,也成为反对拉马克获得性遗传理论的经典实验。强调自然选择是推动生物进化的动力,魏斯曼的看法被后人称为新达尔文主义。

遗传学的发展为进化论提供了更多证据,也澄清了之前一些假说的误区。经过现代遗传学之父孟德尔的豌豆实验,人们意识到遗传物质的分离定律和自由组合定律。孟德尔的发现被世人熟知还需要感谢雨果·德弗里斯(Hugo Marie de Vries,1848—1935),他在1900年重新发现孟德尔定律。他本人的贡献是根据研究红秆月见草( Oenothera lamarckiana )遗传规律的实验结果,于1901年出版的《突变理论》。他的突变学说认为生物的进化起因于突变,为达尔文进化论中的变异提供了来源。

诺贝尔奖得主托马斯·亨特·摩尔根(Thomas Hunt Morgan,1866—1945)很欣赏孟德尔的成就,但这不影响其对孟德尔理论中问题的继续探究。他更赞同德弗里斯的突变理论,并且在此理论下开展自己的实验。在摩尔根的果蝇实验中,他“无所不用其极”地让果蝇发生变异,并且成功获得了变异的白眼果蝇,经过与正常的红眼果蝇交配试验,从而发现了基因的连锁和交换定律。摩尔根于1928年出版了专著《基因论》( The Theory of the Gene ),对基因这一遗传学基本概念进行了明确的描述。得益于科学家后续对遗传物质的接力研究,现在我们对于变异是怎么来的已经非常了解了。

达尔文的进化论将自然选择的重要性提升到了最高等级,作为操控生物演化看不见的手,自然选择似乎是具有决定权的。但实际上很多的生物性状很难看出与自然选择有直接的关联。例如,人类的血型似乎并不能帮助特定血型的人群获得生存优势。尤其当分子生物学研究深入时,人们惊讶地发现并不是所有的突变都能带来形态功能的改变。很多突变是中性的,例如DNA的碱基发生改变,但由于密码子的简并性(多个密码子编码同一个氨基酸),生成的蛋白质不会发生任何变化。就算某个氨基酸发生了改变,如果其性质与变化前的相似,也不会对蛋白质结构和功能带来明显的改变。就算很多氨基酸都发生了变化,如果不涉及酶的催化核心,那么蛋白质的功能也不会受到影响。因此,自然选择丧失了可以选择的方向!

人类社会中,由于物质条件的丰盛和社会文化的包容,存留了大量中性或者略有劣势的突变。从进化的视角来说,这些突变的保留是应对未知环境变化的有利因素。你还能举出哪些身边的例子,可展现出中性突变呢?

有人认为,既然自然选择没有对这些无改变或者变化不大的性状发挥作用,那么这些性状也不是最重要的性状。但一位日本科学家展现出自然选择失效的部分也有可能是重要的补充。分子进化中性学说奠基人木村资生(Motoo Kimura,1924—1994)于1968年在《自然》( Nature )发表的论文“分子水平的进化速率”(Evolutionary Rate at the Molecular Level)中阐述了关于① 中性突变;② 遗传漂变是分子进化的基本动力;③ 分子进化速率等的一系列观点。这些理论的核心要点是突变总会发生,其中一些突变是中性的,不能被自然环境所选择,只能按照概率流传到后代中。此时变异基因存在或消失,对大种群而言满足统计学概率,而对小种群而言,则取决于该基因是否“幸运”。“适应者”生存因此变成“幸运者”生存。分子进化中性学说的提出是分子生物学发展的结果,没有对遗传物质及运作机制的深入了解,进化论者无法对其做出正确的认识。

达尔文本能地认为进化是匀速的。《物种起源》完成时,达尔文对进化中的一个问题仍然觉得费解,那就是5.4亿~5.3亿年前古生代寒武纪生命爆发的现象——许多动物突然出现在化石记录中,而在更早期的岩层中却没有找到明显的祖先,这称为达尔文之惑(Darwin's doubt)。斯蒂芬·杰·古尔德(Stephen Jay Gould,1941—2002)和奈尔斯·埃尔德雷奇(Niles Eldredge,1943— )作为间断平衡理论的提出者,于1972年发表了《间断平衡:代替种系发生渐进主义》( Punctuated equilibria:an alternative to phyletic gradualism ),阐述了他们对物种进化速度的理解:① 进化是渐变与突变、连续与间断的统一;② 由于其他物种偶然闯进边缘并使占支配地位的种群失稳,会出现进化性飞跃。实际上,物种的匀速渐变更倾向于理想的进化状态,由于环境存在突变的可能性,如引发大规模灭绝的地质灾难、突然出现的舒适环境等,都有可能让生物在短期内演化出多种新物种从而适应环境。实际上,与物种大爆发相似的还有人类的社会发展,短期内人类社会呈现出加速的发展趋势,如果考虑到漫长的地质时期,现在由人类创造出的千年历史就是一场壮美的大爆发。

中国人在进化论的传播过程中有没有贡献?严复翻译了赫胥黎的《天演论》,首次提出了“物竞天择、适者生存”的说法。马君武翻译了达尔文的《物种起源》(当时叫作《物种原始》)。严复与马君武这两位学者与上海高校颇有渊源。前者为复旦公学(复旦大学的前身)的校长,后者为大夏大学(华东师范大学的前身)的校长。希望未来有更多的中国人能促进进化理论的发展,为人类解决“我是谁?从哪来?到哪去?”的问题。

从演化主流理论的全家福中(见图1-7),我们可以看到,进化论本身也在不断地演变。人类对世界的认识暂时还看不到终点,任何理论都在不断地完善,处于“演化”中。

图1-7 演化主流理论全家福

长颈鹿成了达尔文和拉马克进化论中的明星生物,但是脖子真的是越长越好吗?可在微信公众号“生态与演化”中搜索阅读研究文章《高血压的克星:长颈鹿极端身材影响的适应性进化》。

深思1-1

按现有理论,大爆炸后宇宙的最初阶段是均匀的,因此不太会出现反粒子的“世外桃花源”。正反粒子数量不同的难题仍是学科前沿问题,尚未有答案。所以尽管大胆设想,因为你的猜想有可能就是真相!

深思1-2

根据著名的“随机游走”问题,简化太阳为均质的,粒子从空间中的某个特定点随机行走的距离是粒子跳跃步数的平方根乘其步长。如果这一步长1米,那么走10米需要100步,走100米需要10 000步。

太阳内部等离子体中心密度超过100克/立方厘米。光子可以移动的实际距离在1厘米到1毫米之间。步长按1厘米计算,沿太阳半径运动光子必须走(696 300千米/1厘米) 2 ≈5×10 21 步,也就是5×10 16 千米。光的传播速度是3×10 5 千米/秒,所以这需要5×10 16 /(3×10 5 )=1.67×10 11 秒,大于5 000年。

可以算一下,如果光子可移动的实际距离变成1毫米,这一时间将是多少?

深思1-3

对于这些有趣的问题,科学家们可能会更需要你的想象力。

深思1-4

溶解性、比热容、可在较窄的温度压力范围内发生三相变化等。

深思1-5

有人认为火星之前与地球环境相近,是否地球未来会成为“橘色地球”?没人能排除这一可能性。

深思1-6

脑洞大开去随意设想。

深思1-7

可以选择生命周期短的生物体进行这样的实验。

深思1-8

古生物插画家川崎悟司(Satoshi Kawasaki)将这种相似的骨骼形态放到了人的身上,产生了极具冲击力的画面。感兴趣的读者可以自行检索。

深思1-9

如毛发的颜色、声音的音调等,这些不会带来明显的生存优势。

[1] KEGERREIS J A, EKE V R, MASSEY R J, et al. Atmospheric erosion by giant impacts onto terrestrial planets[J]. The Astrophysical Journal, 2020, 897(2): 161.

[2] CHE X, NEMCHIN A, LIU D, et al. Age and composition of young basalts on the Moon, measured from samples returned by Chang'e-5[J]. Science, 2021, 374(6569): 887—890.

[3] CHAN Q H S, ZOLENSKY M E, KEBUKAWA Y, et al. Organic matter in extraterrestrial water-bearing salt crystals[J]. Science Advances, 2018, 4(1): eaao3521.

[4] SCHMANDT B, JACOBSEN S D, BECKER T W, et al. Dehydration melting at the top of the lower mantle[J].Science, 2014, 344(6189): 1265—1268.

[5] LAURO S E, PETTINELLI E, CAPRARELLI G, et al. Multiple subglacial water bodies below the south pole of Mars unveiled by new MARSIS data[J]. Nature Astronomy, 2021, 5(1): 63—70.

[6] KRISSANSEN-TOTTON J, OLSON S, CATLING D C. Disequilibrium biosignatures over Earth history and implications for detecting exoplanet life[J]. Science Advances, 2018, 4(1): eaao5747.

[7] GREAVES J S, RICHARDS A M S, BAINS W, et al. Phosphine gas in the cloud decks of Venus[J]. Nature Astronomy, 2021, 5(7): 655—664.

[8] SONG H, AN Z, YE Q, et al. Mid-latitudinal habitable environment for marine eukaryotes during the waning stage of the Marinoan snowball glaciation[J]. Nature Communications, 2023,14(1): 1564.