毫无疑问,陶瓷文化是人类文化史中最古老最灿烂的一部分,而这正是中华民族对人类文明的重要贡献。大约在一万年前,中国人就发明了陶器。到了商代中期则发明了瓷器,汉代的青瓷烧制已达到精美的程度,自此以降,历经两晋青瓷、唐三彩、辽三彩、宋五大名窑、元青花、明青花与斗彩、清代官窑、晚清浅绛、民国新粉彩、新中国“7501瓷”。不管朝代如何更迭,中国陶瓷都会随着时代的演进而不断地有新品种的问世和制作工艺的提高,从而使陶瓷成为中国文化史上最具特色的元素,成为每一个中国人乡愁寄寓之所在。作为历史文化名城的沈阳,自然有着可圈可点的、值得书写的陶瓷历史与文化,并由此成为展示给世界的亮丽名片。

历史文化名城沈阳,自然有着悠久的历史与文化。它有着11万年的人类活动史,7200年的人类部落史,2300年的建城史,380多年的都城史。而这个历史的文化肇兴,主要由造物始,而陶器无疑是最主要的造物之一,它是沈阳先民文明与文化的重要组成部分。沈阳人最早烧制和使用陶器始于新石器时代,其遗存大多分布在辽河、浑河两岸的台地、沙丘和丘陵地带,经考古发现,主要有新乐文化、偏堡子文化和红山文化。在这些文化遗存中,能大量见到距今7000年前至5000年前沈阳人烧制和使用的最古老的陶器,其中时间最早、最典型的是新乐文化。

新乐遗址的发现是从数枚陶片开始的,而新乐遗址回报给考古专家和后人的最丰厚的遗产也自然是陶器。那么新乐遗址中共出土了多少件陶器呢?

沈阳市相关文物考古部门自1973年至1993年,对新乐遗址进行了5次包括试掘、正式发掘和抢救性清理发掘,在5000多平方米的发掘遗址中,发现新乐下层房址遗迹44处之多,发现各种陶器个体近800件。新乐800陶器,这是沈阳7000年前的祖先留给沈阳人的一份最宝贵的文化遗产。

新乐遗址虽然还没有发现烧制和生产陶器的窑址,但遗址考古却证明他们制陶的地点就在其居住的部落中或部落附近。当年新乐遗址考古发掘发现,新乐人所用陶器许多是叠摞在一起而未使用,证明这是生产出来储存在一起的。陶器制作出来,一时使用不了,还能储存,这说明当时新乐人的陶器生产已有相当的规模和剩余部分。不仅如此,从这些出土陶器中,更可见出7000年前的新乐人在陶器制作上已达到相当高的工艺水平,且器型多样、纹饰简约,表现了沈阳祖先高超的制陶技术与生存智慧。

新乐文化中的陶器在工艺上皆为手工制作,以泥片接筑法制成,如主要器型深腹罐都是先制底后加壁,可能已使用慢轮。器型规整,陶壁薄厚均匀,内壁压光,外壁通体施纹。其纹饰制作均用单体施纹工具,连续移动施纹,密而不乱,精巧有序。大型陶器如深腹罐虽然高在50厘米以上,但器壁仅厚一厘米左右,堪称奇迹。

新乐文化中的陶器虽然制作较精,但仍然是以手制、器型单一的筒形深腹罐为主,虽然也有如斜口器这样器型独特的作品,但毕竟数量较少。且所有陶器都火候较低,胎质较疏松,规格不统一,陶色也缺乏纯正。明显是早期陶器的特征,正说明了新乐陶器的原始性。

新乐遗址所出土的800余件陶器中最有价值的则是数件斜口器。斜口器均属夹砂红褐陶,陶胎薄厚均匀。其中最高的有31厘米,最低的22.5厘米。扁腹敞口,斜壁,椭圆形小平底。器形正面扁平,有上宽下窄如簸箕形斜口,有的斜口呈“凹”形,有的斜口呈“U”形,最低口沿部分到底仅占器物通高的一半或三分之一左右。所饰压印之字纹仅限于器表正面及口沿两侧,腹背仅上口部分饰纹两至三行。腹背则大都为素面。考古学界称其为“斜口器”,也有人称其为“斜口缸”,还有学者称其为“簸箕形器”或“异形器”等。这种器型在辽海其他地区如富河沟门遗址、兴隆洼遗址、左家山遗址、敖汉旗四棱山、赤峰西水泉等红山文化遗址中都有发现。说明此类器物是7000年前到5000年前这一地区原始居民的常用器物。

考古学界在斜口器的用途上有不同的认识:有的认为是盛水的,有的认为是采果的,有人认为是当簸箕或撮子用的,还有人认为是一种陶灶。如刘焕民先生认为:“斜口器应为一种专有工具。其用途是用来清理用火后遗留的灰烬,另外它可以用来撮搂制陶所用的少量掺和料或生活垃圾使用。简言之,斜口器是一种撮搂杂物工具。”

北京大学李仰松先生则说:“陶器中值得注意的是一种敞口的‘斜口罐’,器体扁圆,器口沿略似扁平,人们对此种陶器的用途有种种议论:多数同志认为它与当时人们的饮食器有关;也有的同志认为那是保存火种的器皿。根据此种器物的出土位置(一般多放置在火塘附近),我以为它可能是当时人们专为用火灰(炭)烤烧食物的一种器皿。这种器皿的使用,并不受火塘的限制,人们可以将它移置在需要放置的地方烧烤食物。推测这种器皿即是陶灶的雏形。”

北京大学李仰松先生则说:“陶器中值得注意的是一种敞口的‘斜口罐’,器体扁圆,器口沿略似扁平,人们对此种陶器的用途有种种议论:多数同志认为它与当时人们的饮食器有关;也有的同志认为那是保存火种的器皿。根据此种器物的出土位置(一般多放置在火塘附近),我以为它可能是当时人们专为用火灰(炭)烤烧食物的一种器皿。这种器皿的使用,并不受火塘的限制,人们可以将它移置在需要放置的地方烧烤食物。推测这种器皿即是陶灶的雏形。”

但学界更多人认为斜口器是保存火种的器具。如周延忠先生认为:斜口器“是一种较异的保存火种的容器”。“器的斜口设计匠心所在,是为了让器中炭火与空气中的氧接触,起着助燃作用,而且根据燃烧的快慢程度随时用砂土调节火势大小,这其中当然要有一种耐火的东西覆盖,如碎陶片,或者是组合器。挪动时,口的大小决定火燃烧的快慢。”“斜口器壁均匀,较一般陶器厚重一些,这样温度的散失就不会很快,当人手触摸到器的表面,不至于被火灼伤。由于外界原因引起的脱落,也不会使器壁太薄。长时间的盛火,温度会使质地酥脆,这一点斜口器与其他器物有着不同点。”

关于斜口器的用途与意义,姜念思先生有过精确的论述:“新乐遗址出土的斜口器是一种器型很独特的器物,其功能推测是用来保存火种的。与此相似的器物还发现于辽西的红山、富河和小河沿文化,在吉林左家山遗址中也有出土。但上述文化的年代都晚于新乐文化,说明它们的斜口器可能源自新乐文化,由此可见新乐文化的广泛影响。”

关于斜口器的用途与意义,姜念思先生有过精确的论述:“新乐遗址出土的斜口器是一种器型很独特的器物,其功能推测是用来保存火种的。与此相似的器物还发现于辽西的红山、富河和小河沿文化,在吉林左家山遗址中也有出土。但上述文化的年代都晚于新乐文化,说明它们的斜口器可能源自新乐文化,由此可见新乐文化的广泛影响。”

新乐文化中发现的斜口器大都在火塘边,这也可以进一步证明这类器物是用来保存、移置火种或撮灰之用的,所以学界又通俗地称其为“火簸箕”。

新乐文化中发现的斜口器大都在火塘边,这也可以进一步证明这类器物是用来保存、移置火种或撮灰之用的,所以学界又通俗地称其为“火簸箕”。

人类所用的火种最早来自天然火。如北京猿人乃至其后漫长的历史阶段里,古人类为保留火种会挖一个洞,并不断地丢入树枝等可燃物来保留火。在这种“持续燃烧法”保留火的过程中,古人类从烧烤地附近的土变质中受到启发,发明了陶器,从而制作了第一个陶制火种器,这样可以移动火种了。

经过了至少5000多年,新石器时代以前的陶制火种器已极为难见了。2007年,河南洛阳市文物队在对孟津县寨根新石器时代遗址进行考古发掘时,在一座5600年前的仰韶文化时期房基中出土了一件手制的夹砂红陶厚胎器。此陶器呈亚腰桶形,口径4.5厘米,底径9厘米,高12厘米。经考古工作者研究发现,这件貌不惊人的陶器竟是一件用于贮存火种的容器。其实,早在洛阳出土这件火种器20多年前,沈阳的新乐遗址的“火簸箕”就出土了,只是缺乏充分的宣传罢了。

“火簸箕”这种火种器是目前我国发现最早的人类贮存火种的容器,它具有便捷、实用的功能,不仅降低了火灾发生率,并有助于火种的到处挪动。而新乐遗址出土的“火簸箕”,其簸箕形设计更有利于火种的贮存、移置与播撒,同时这种红夹砂陶还有耐高温等特点,因此在人类用火史上占有重要位置。

沈阳地区新石器时代陶器除了有代表性的新乐文化以外,尚有偏堡子文化类型和红山文化类型。这些大量存在的沈阳新石器时代陶器,说明了7000年前到5000年前的沈阳祖先已有了稳定的部落生活和必备的生活用品,同时也反映出沈阳先民的制陶工艺水平已趋规整和精巧。尤其是从质地看,大部分陶器的掺和料都经过了严格的淘洗,虽未达到后来的澄泥水平,但也比较细腻甚至坚致。这些都说明原始分工在这个时期已经完成,为接下来青铜时代的陶器制作打下了一个良好的基础。

大约在距今5000年时,人类进入青铜时代。而稍晚于中原地区进入青铜时代的沈阳先民在近2000年的青铜时代里,创造了比新石器时代更为辉煌的历史文化,从后来发现的高台山文化、新乐上层文化、顺山屯文化、湾柳遗址、老虎冲遗址、郑家洼子遗址等文化类型看,沈阳青铜时代的文化已蔚为大观,其制石业、制陶业、青铜铸造业及纺织业等几方面均有不俗的表现。在陶器方面,青铜时代给后世留下了东北最早的古窑,三足器的制作达到了一个相当的高度,陶纺轮大量存世,证明了纺织业的发达,而一只栩栩如生的陶蛙则创造了青铜时代仿生陶器的罕例。这些都成为沈阳青铜时代文化的闪光符号,也为中国陶瓷史和文化史增添了厚重的一笔。

在青铜时代的高台山文化层上,曾发现大量陶器个体,其中对于沈阳陶瓷史来说最有价值、最令人振奋的则是沈阳乃至“东北第一窑”的发现。

高台山陶窑是1976年发掘时发现的,地点在东高台山脚下高台地上的东南端。此窑室废弃后曾作为灰坑使用,考古工作者在这个坑里曾发掘出多件可复原的大件陶器。“窑室平面略呈方形,正南北方向。残长1米,宽1.2米。南部已全部被破坏,不能复原,西北角尚残存高40厘米的红烧土窑室内壁。下面草拌泥窑箅厚约12厘米,均已塌毁,箅孔直径约3厘米。窑底南高北低,有三条放射状烟炱残痕,当为火道,推测或与半坡横穴窑相仿,但箅孔不太靠近周围。”

这是东北地区考古发现最早的陶窑,它在沈阳青铜时代的高台山。它的意义不仅仅是一个陶窑残址,重要的是为沈阳的陶瓷历史地位奠定了坚实的基础。

这是东北地区考古发现最早的陶窑,它在沈阳青铜时代的高台山。它的意义不仅仅是一个陶窑残址,重要的是为沈阳的陶瓷历史地位奠定了坚实的基础。

据相关文献记载,中国目前最早的陶窑是在距今6000年的西安半坡遗址发现的。半坡遗址的陶窑有横穴窑和竖穴窑之分,其结构可分为火口、火膛、窑箅、火道和窑室五个部分。横穴窑的窑室在火膛之侧,火膛呈横长的圆筒状,窑壁周围有几十个火孔,火由火孔中向窑内灌进,以增加窑内的温度。竖穴窑的窑室在火膛之上,窑室底部为窑箅,上有十几个火孔,就像我们的火炉中间隔离木炭和炭灰的隔离层,起着承放陶坯之用。由火口、火膛进来的火焰经火道、箅孔进入窑室。

这说明半坡人在制陶技术上已达到了一定的先进水平。接下来是距今5000年的仰韶文化遗址中发现的陶窑,也分为横穴窑和竖穴窑两种,设计更为先进。与半坡和仰韶文化的陶窑相比,高台山陶窑虽然略晚,规模也显得较小,但这在东北地区已极为难得。它在中国陶瓷史和辽海文化史上的价值与意义,还有待进一步发掘。

这说明半坡人在制陶技术上已达到了一定的先进水平。接下来是距今5000年的仰韶文化遗址中发现的陶窑,也分为横穴窑和竖穴窑两种,设计更为先进。与半坡和仰韶文化的陶窑相比,高台山陶窑虽然略晚,规模也显得较小,但这在东北地区已极为难得。它在中国陶瓷史和辽海文化史上的价值与意义,还有待进一步发掘。

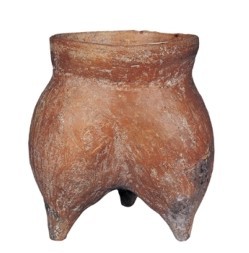

青铜时代沈阳的三足陶器尤为发达。中国陶器中的三足器最早出现在新石器时代,如鬲、斝、盉、鬶、甗等,这种造型奇特、变化微妙、使用时间长、流布范围广的中国文化特有之物,早已引起前辈学者的关注,并称之为“中国古文化的一种代表化石”。

随着青铜时代的到来,陶器的制造和使用也发生了重大变化。早在新石器时代,以沈阳新乐下层文化压“之”字纹筒形深腹罐为代表的陶器,到了青铜时代不管是在器型上还是在制作手法上都有了长足的进步,其中最突出的就是三足器的兴盛。从考古发现看,沈阳地区三足器的出现时间最早应是新石器时代晚期与青铜时代早期的过渡阶段,发现地主要有高台山文化遗址、新乐上层文化遗址、法库湾柳遗址等。其器型以鬲、甗、鼎为主。三足器代表了青铜时代沈阳陶文化的最高成就,对沈阳先民生活方式的改善与文明进步有着重要意义。

随着青铜时代的到来,陶器的制造和使用也发生了重大变化。早在新石器时代,以沈阳新乐下层文化压“之”字纹筒形深腹罐为代表的陶器,到了青铜时代不管是在器型上还是在制作手法上都有了长足的进步,其中最突出的就是三足器的兴盛。从考古发现看,沈阳地区三足器的出现时间最早应是新石器时代晚期与青铜时代早期的过渡阶段,发现地主要有高台山文化遗址、新乐上层文化遗址、法库湾柳遗址等。其器型以鬲、甗、鼎为主。三足器代表了青铜时代沈阳陶文化的最高成就,对沈阳先民生活方式的改善与文明进步有着重要意义。

关于鬲的发明,学界一般认为是先民在掌握了制陶技术以后,先是制造出了小口、突腹、偏上有双耳的尖底陶瓶,用它来取水。用陶瓶汲水和倒水都很方便,但它不可以煮水,而且也放置不平稳,于是人们就将三个尖底瓶捏在一起制成了鬲。这是瑞典地质学家安特生的观点,后来著名考古学家苏秉琦先生对此也有具体的论证。鬲的三个腹足站立很稳,里面可以贮水,架上干柴又可以煮水,非常实用,所以就成了当时人们生活中的必需器具。在鬲的身上,可以看到生产力的发展水平,也可以看到社会习俗和工艺美术水平,因此,鬲成为一种文化。鬲向前、鬲江慧著有《鬲与鬲文化》一书,对鬲的历史与文化叙述甚详。

然而在考古学界,对沈阳包括辽河流域为中心的东北先民在青铜时代早期制作和使用的三足器鬲却重视不够。“考古学界目前有一个基本得到公认的看法,那就是中国古代文化有三个系统,这三个系统互相影响,互相融合,最后共同形成了灿烂辉煌的中华古代文明。这三个系统中,第一个系统是以中原为核心的华北系统,也称为鬲文化系统;第二个系统是以长江中下游为主体的东南系统,也称为鼎文化系统;第三个系统是以辽河流域为中心的东北系统,也称为罐文化系统。代表中国古代文明最高水平的夏、商、周,都是在鬲文化系统内发展起来的,这个系统的炊具从用陶器开始,并以平底或三足罐为主,以后陆续出现釜、灶、甑、斝等,到龙山时代便形成以鬲为主的成套炊器。”

这种将“辽河流域为中心的东北系统,也称为罐文化系统”的说法过于绝对,它忽视了青铜时代早期沈阳先民大量烧制和使用鬲的历史现实。

这种将“辽河流域为中心的东北系统,也称为罐文化系统”的说法过于绝对,它忽视了青铜时代早期沈阳先民大量烧制和使用鬲的历史现实。

在已发现的沈阳青铜时代遗址里,曾出土过许多鬲,且多数造型美观大方、素雅古朴。如高台山文化遗址、新乐上层文化遗址、康平顺山屯遗址、法库湾柳街遗址等都有陶鬲出土。尤其是在沈阳城中的皇姑区百鸟公园、辽宁大学崇山路校区和沈北新区的道义等地也有陶鬲出土。其中有的造型极其优美,如现藏于新乐遗址博物馆的百鸟公园出土的一件夹砂红褐陶鬲,通高52厘米,口径47厘米。这件鬲敞口弧壁,直腹,宽裆,下接袋式锥足,微外撇。上腹部对称饰横桥鋬耳一对,腹中部对称饰横桥形鋬耳一对。此陶鬲器型高大,庄严气派,让人一见即顿生沈阳人的爽气与豪迈。

还有一件康平县顺山屯古墓出土的夹细砂红陶鬲,通高15厘米,口径11厘米,现藏铁岭博物馆。这件陶鬲手工制作,侈口圆唇,口沿较高,鼓腹矮裆,浑圆敦实。器表饰红陶衣,通体磨光。相比新乐遗址博物馆所藏的那件大型夹砂红褐陶鬲的大气恢宏,这一件夹细砂红陶鬲则更显小巧精致。

这一时期沈阳先民还制作出了甗。甗是由甑和鬲或釜组成,是古代最早的蒸锅。同时,居住在新乐的沈阳人还能采集黍,磨成黍米,用甗蒸出黍米饭。

青铜时代的沈阳地区,在发现大量陶鬲、陶甗的同时,还发现了多件陶鼎,如新乐遗址、康平顺山屯遗址、法库湾柳遗址、沈北道义遗址均出土过夹砂红褐陶与夹砂褐陶鼎。这些陶鼎代表了青铜时代沈阳先民的创造性和审美能力,同时也让部落饮食生活有了质的飞跃。陶鬲可以煮水煮肉;陶甗可以蒸米蒸面;陶鼎既可煮水,也可煮粥,一器多用:饮食器的明确功能,让人类的饮食增加了更多的方便与美味。同时也说明,在中国古代文化体系中,以辽河流域为中心的东北,或说沈阳,绝不仅仅是“罐文化系统”,它有罐,有壶,有鬲,有甗,更有鼎。

在沈阳郑家洼子青铜短剑墓陈列馆中,有一只出土的青铜时代的陶蛙。就考古学来说,这只约3000年前的陶蛙在青铜时代陶制雕塑动物器中极为珍罕。在此之前,我们曾见到过仰韶文化中的陶鹰尊和红陶猫头鹰头,以及大汶口文化中的陶狗鬶,但还没有见到过陶制蛙,只是在新石器时代和青铜时代出土的彩陶上见到过蛙纹,如仰韶文化中的蛙纹壶,马家窑文化的蛙纹壶、蛙纹瓶等。

蛙是远古人类崇拜的动物之神,那是源于人类对洪水灾害的祈福。人类祖先在生存环境极其恶劣的远古时代,精神上往往都会皈依某种令人敬畏的神灵,这种神灵要具备极强的本领,并求得保护。于是,水陆两栖、不怕洪水不怕旱灾、生殖能力强的蛙就成了这个神灵的载体。人们模仿它,崇拜它,希望获得与它一样的能力,这样,原始先民在精神上就有了战胜灾难的勇气。随着人类宗教意识的不断发展,蛙这个在氏族部落中深入人心的神灵形象,自然而然地就大量出现在远古的彩陶纹饰之中,甚至还制出了蛙的陶塑。郑家洼子出土的陶蛙就是在这样的背景下产生的。

这只陶塑蛙长11.5厘米,高4.9厘米,夹砂红褐陶,手制。蛙的形态是蹲伏而隆背,头上仰,似在寻找捕食的机会。背上有三道蛙纹,非常有动态感。整只陶蛙以其自由变化的曲线和充满生命力的造型,几乎完美地表达了生命的节奏和韵律,看上去惟妙惟肖,生动传神。青铜时代有如此陶塑,实属罕见,其艺术美感与珍贵程度令人称奇。从这只陶蛙的身上,可以看到青铜时代沈阳先民的审美取向和人文精神。

历史发展到公元前300年,此时,沈阳地区已告别青铜时代,在民族间战争不断、政权频繁更迭的情势下,开始进入城市时代。历经战国时期燕国辽东郡所属的候城,西汉时玄菟郡所属的候城、高显、辽阳县城,东汉时的玄菟郡城,两晋至隋唐时玄菟郡所在的上伯官城、候城、盖牟城、高显城、辽东镇、通定镇,以及高句丽时的塔山山城、石台子山城、营盘山山城、董楼子山城等,在从燕国于辽东设五郡开始到辽初建立沈州这1200多年间,沈阳地区基本上是一个造城的过程。大规模的城市建设,需要大量的砖瓦与建筑构件,由此在沈阳的陶瓷文化史上,这1200年除了生产与生活用陶之外,则是砖与瓦的历史。

候城时的沈阳地区仍然是陶的时代,随着城市规模的不断扩大和生活质量的日益提高,除了日常生活用陶,如传统的罐、壶、瓮、甑、釜、鼎、豆、盆等,这时期又出现了青铜时代未曾见到的瓶、奁、灯、盘、灶、匜等。其中许多日用陶制作精美,且皆为轮制,证明制作水平更趋进步。如沈河区热闹路热爱里战国墓出土的夹砂黄褐陶仿铜器轮制壶,沈河区滨河路墓葬出土的泥质灰陶俑,沈河区热闹路天主教修女院汉墓出土的泥质灰陶房仓和陶奁,苏家屯区小堡屯汉墓出土的泥质灰陶雁足灯,苏家屯十里河镇红宝山汉墓出土的灰陶鱼纹长盘等,大大丰富了战国至秦汉时期制陶与用陶的种类和器型,进一步证实制陶业在两千多年前沈阳地区的发展和繁荣。而这一时期最突出的是随着城市的发展,砖瓦等建筑构件成为制陶业的主项。候城所用的砖与瓦多数为灰褐陶。瓦的种类有大型板瓦、筒瓦。其板瓦上的纹饰多为绳纹,瓦当上的文字多是“千秋万岁”。

候城时代的沈阳城,居住人口逐渐增多,凿井聚民,巷陌成形。这从后来出土的陶井圈中可充分证明这一点。1971年和1975年,在沈阳故宫东路大政殿前和盛京路北侧的沈河公安分局院内挖战备防空洞时,相继发现了古代遗址。两处遗址文化层厚达6米,有4个迭压层,其中第4层为战国汉代层,厚约1.5米。经清理,发现大型建筑台基一处,夯筑坚实形状规整。遗址侧方,发现古井两口,砖井以方砖砌成井壁。陶圈井井口直径2.1米,残存深度6米,以陶土烧制井圈15节上下相接形成井壁。井口已残,井底发现井架遗物等多种。

从候城出土的秦汉时期的砖瓦,不管是板瓦或是筒瓦都不鲜见,但陶制井圈与瓦当,在沈阳地区则比较鲜见。在当年候城城内发现的陶制古井圈每一个高40厘米,直径2.1米。据参与当时发掘的考古学者称:“十五节釉陶井圈上下套接而成。”

这样大直径且覆釉的井圈在当时陶制建筑构件中当属大件,在后来的考古发现中,同时期的带釉井圈也极为罕见。陶制带釉井圈的发现,一方面说明当时陶制建筑构件的规模和制作能力都已达到一定的程度,另一方面也说明当时的打井技术也已相当先进。直到今天,乡间打井仍在用井圈这种技术,只不过材质已不是陶制,改成钢筋水泥的罢了。

这样大直径且覆釉的井圈在当时陶制建筑构件中当属大件,在后来的考古发现中,同时期的带釉井圈也极为罕见。陶制带釉井圈的发现,一方面说明当时陶制建筑构件的规模和制作能力都已达到一定的程度,另一方面也说明当时的打井技术也已相当先进。直到今天,乡间打井仍在用井圈这种技术,只不过材质已不是陶制,改成钢筋水泥的罢了。

有井水处有市井,这是井在人类生活中重要意义的体现,就如同古人“临水设关”一样,古人也多是“据井成市”,所以“井”常常用来表达具有乡土文化情结的生活意象,如“乡井”“同井”“背井离乡”等,直接而广泛地联缀在土地区划、城邑聚落、街巷、宫宅、园囿、墓葬以至构造、装修等方面的大量词语中,鲜明显现出“井”与中国传统建筑文化结成的不解之缘。就如同到了元代时“胡同”一词源于蒙古语“水井处”一样,有水井才会形成“胡同”,形成市民聚集的“市井”。真到今天,在沈阳的老城区里,还有许多以井命名的胡同,如大井沿、小井尚、甜水井、阔井子、板井、双井等。走在这些胡同里,自然会让人想起这里曾有过长满青苔的陶井圈,那是候城时代的市井标志,是沈阳人的乡愁。

在那千年间,沈阳虽然经济与文化未见繁荣,但作为战略要地却建了候城以外的多座城池,由此形成日用制陶和建筑砖瓦业的勃兴,以至2000多年后,我们依然能从这些城址里不时地发现大量陶器和砖瓦构件——从秦砖汉瓦到高句丽的布纹莲瓦。建城运动,让沈阳形成了制陶业的另一种繁荣。

公元916年辽代建国,共历9帝209年,到公元1125年灭亡。在这209年间,中国北方处于契丹族的统治之下。其间,沈阳地区多民族聚集,历史文化发展进入转折时期,并呈现出复杂性和交融性。其陶瓷艺术自然也是多元发展,曾书写了中国陶瓷史上灿烂的一页。

辽代陶瓷的发现和认定,不过是百年间的事。20世纪初,在北京琉璃厂的古玩市场里出现了一种工艺粗糙、纹饰质朴、与中原和南方风格迥然不同的瓷器,人们不知道这种瓷器出自何处,只知道是从东北地区流出来的,于是就称其为“北路货”。后来由于金毓黻的偶然发现,人们才知道原来“北路货”就是辽瓷。之后,东北文博事业的奠基人、沈阳著名考古学家李文信开始系统研究辽瓷,并取得重要突破和多项成果。中国社会科学院考古研究所研究员、荣誉学部委员,辽瓷研究专家佟柱臣先生曾称金、李二人为“辽瓷研究史上的两位先学”,并说“正像陶瓷界称陈万里先生为越瓷之父一样,我们称金先生为辽瓷之父”。

金毓黻先生发现辽瓷是在1930年的沈阳,我们或可说1930是辽瓷的沈阳元年。不仅如此,之后在辽瓷研究中成就最大的几位学者都是沈阳或辽宁人,如佟柱臣先生是辽宁黑山人,辽宁省文物考古研究所研究员冯永谦和辽瓷研究与复制的关宝琮、林声先生等都是沈阳人。沈阳不仅是辽瓷的重要产地,同时也是辽瓷的发现地和重要研究之地。

金毓黻先生发现辽瓷是在1930年的沈阳,我们或可说1930是辽瓷的沈阳元年。不仅如此,之后在辽瓷研究中成就最大的几位学者都是沈阳或辽宁人,如佟柱臣先生是辽宁黑山人,辽宁省文物考古研究所研究员冯永谦和辽瓷研究与复制的关宝琮、林声先生等都是沈阳人。沈阳不仅是辽瓷的重要产地,同时也是辽瓷的发现地和重要研究之地。

辽瓷与沈阳有着不可分割的渊源,它不仅在沈阳发现并命名,而且在当年,沈阳地区也大量生产辽瓷,如后来考古发现之窑场,就有法库叶茂台窑址、周地沟窑址、务名屯窑址和北土城子窑址,还有辽阳冮官屯窑。这些窑场有的生产规模宏大,窑火延续几百年,直到金元甚至明清时期。如果说沈阳地区青铜时代的高台山古窑址还只是个孤立存在,那么到了辽代,沈阳地区的古窑则集中出现。这可以说是中国陶瓷史上的一个重要现象。

辽瓷在沈阳发现并确定之后,经过金毓黻、李文信、佟柱臣、冯永谦等一批辽宁地方学者和专家的研究,从实物考证到历史研究,已形成初步的体系,使辽瓷艺术在经历了近千年的尘封之后,重现其内容的丰富与形式的精美。按着李文信先生对辽瓷的定义,这些“本土烧造的瓷器”的丰富与精美,不仅从沈阳等地的辽瓷窑址中得到证明,更能从辽代遗址和墓葬中出土的大量瓷器中展示出来。

辽瓷工艺是在继承唐朝传统技术,吸收五代和北宋中原地区新工艺的基础上发展创新出来的一种独具特色的陶瓷艺术。其突出的地方色彩和浓郁的游牧民族特点如白山黑水般鲜明,似草原大漠般疏朗,既反映了古代契丹族勇猛、刚烈、剽悍的部族气质,又凝聚了中国北方汉族与少数民族相互融合的文化内涵,成为当时政治、经济、文化等社会生活的缩影。

从沈阳地区出土的辽瓷看,辽瓷器型多种多样,几乎无所不包,甚至比当时中原瓷器类型还要多。大体可分为壶类、瓶类、罐类、盆类、碗类、盘类、盏类、灯类、枕类、盒类、炉类、文房类(砚、洗、盂、水注)、玩具类(围棋子、埙、动物、人偶)等。在这些器型中,实用的白瓷碗数量最多,其次是各式罐、盘及灯类。其中最具辽瓷特色的是壶类的鸡冠壶、瓶类的梅瓶、盘类的海棠花式三彩长盘、玩具类的围棋子和埙等。

辽瓷中的壶种类较多,如盘口束颈壶、折肩壶、穿带扁壶、注壶等,但最有名气且最能代表辽瓷特点的则是鸡冠壶。

没有什么比“鸡冠壶”更能代表契丹民族了,后世一旦提起“鸡冠壶”三个字,一般人都会想到辽阔草原上极具游牧风情的大辽国,进一步会想到辽河之源那鸡冠壶形的马盂山,而文化界中人则会想到李文信。是李文信先生开拓了辽瓷研究的体系,同时记述了鸡冠壶的最早出土和具体形制。

辽瓷各类器型中以瓶居多,主要有长颈瓶、盘口穿带瓶、凤首瓶、鸡腿瓶、梅瓶等,其中最常见的是鸡腿瓶,最珍贵的则是梅瓶。辽代梅瓶在北方各地出土数量并不多,沈阳是辽代梅瓶比较多见的地区,如冮官屯窑址曾出土了多件黑、白釉梅瓶。2017年4月,沈阳市文物考古研究所对康平县沙金台乡张家窑林场长白山辽墓群进行考古发掘,曾出土了两只精美梅瓶,从而让世人看到了辽瓷梅瓶大气、浑圆、孤高、冷艳的艺术审美气质。

通过沈阳地区辽代窑址和大量辽墓中出土的辽瓷发现,辽瓷的釉色丰富而多样,主要有单色釉与多色釉。单色釉即一器只施一种色釉,如白釉、黑釉、褐釉、酱釉、绿釉、黄釉、茶叶末釉等;多色釉是指一器施多种色釉,如三彩釉、双彩釉等。

辽瓷釉彩中以“辽三彩”最为知名。“辽三彩”承续“唐三彩”而来,而“唐三彩”之名几乎是与“辽三彩”同时代才有的。民国初年,河南洛阳北邙山一带陆续发现了大批北魏、隋唐墓葬,其中唐代墓葬出土大量主要以黄、蓝、绿色相间的铅釉陶器,这些墓里出土的釉陶此前不见传世,也未见于典籍,所以古董商们只好援引清代“素三彩”的概念,将这些唐墓出土、低温烧成的彩色陶器称为“唐三彩”。不久之后的1930年,金毓黻先生在沈阳一座辽墓中发现了辽瓷并向世人公布,继而世人对辽墓出土的、辽地制作的以黄、绿、白为主,类似于“唐三彩”的釉陶也开始注意,并称之为“辽三彩”。

“辽三彩”的釉色多用黄、绿、白三色,兼或有黑釉、紫釉、茶叶末色釉、蓝釉、红釉、酱釉等。与“唐三彩”相比,最大的区别就是不用蓝色,施釉较厚,不交融,釉面少流淌,光感很强。所以“辽三彩”相比“唐三彩”更为明丽,尤其是它的主色黄釉,娇嫩鲜艳,视觉效果尤为突出。

“辽三彩”运用中原陶瓷技艺和本民族独特审美形式,最终烧制出适合契丹人生活习惯和艺术欣赏情趣的低温彩色釉陶制品,这是一种以游牧生活和畜牧业、定居和农耕相结合的双重文化的体现,具有鲜明的民族性格、文化特征和时代气质。通过辽三彩,我们可以充分想象契丹人的大草原,那绿的是连天碧草,白的是牛羊细乳,黄的是丰收果实。有了这三种颜色,就有了大辽的繁兴,有了209年的辉煌历史。

明天启元年(1621),后金夺取辽沈地区,迁都辽阳,四年后的1625年,努尔哈赤又将首都迁至沈阳。从此,沈阳从明代的卫城一跃而成为后金的都城,在城市建设上也开始按照京城的规划实施改造。努尔哈赤迁都沈阳之后,即开始修建盛京皇宫,经过皇太极至乾隆皇帝,经过150余年的建设,宫殿建筑群才得以完善。它的建设,记录着沈阳地区盛京文化的发展历程,并且以浓郁的地方与满族特色,成为中外宫殿建筑史上独一无二的优秀范例。后金和清初除了盛京皇宫,在辽沈地区还有永陵、福陵、昭陵以及东京陵和现已不存的辽阳东京城。这些建筑所用五色琉璃与砖瓦等材料,大都出自“黄瓦窑”。正是因为沈阳皇城的改造和后来昭陵、福陵的修建,才催生和繁荣了“黄瓦窑”,使五色琉璃成为有清一代东北陶瓷的代表。

位于海城缸窑岭的“黄瓦窑”当年由山西来的侯氏家族所经营,其生产的五彩琉璃构件和琉璃瓦在盛京皇宫和“关外三陵”中随处可见。如清太宗皇太极时所建的皇宫大政殿、崇政殿、大清门、凤凰楼、清宁宫等,屋面均用黄琉璃瓦镶绿色剪边的形式,并都装饰着其他五彩琉璃烧制的建筑构件。其中大政殿主要装饰于宝顶,大清门、崇政殿及左右翊门主要装饰于正脊、垂脊、博风、墀头,清宁宫等寝宫则在正脊、垂脊、博风部位。在“关外三陵”的主要建筑上,也都是出自“黄瓦窑”的琉璃构件和琉璃瓦。这些五彩琉璃构件主要为黄、红、白、蓝、绿等颜色,均采用浮雕做法,其图案为龙凤、麒麟、鹿、仙鹤、莲花等。

“黄瓦窑”在300年的琉璃烧造史上,形成东北最大的也是唯一的官办琉璃厂,由盛京工部管辖。如《大清会典》有载:“凡陵寝、宫殿需用黄绿砖瓦、兽头等物,定例于海城县所属四门城地方烧造。康熙二十七年核准,盛京工部官丁新旧共一七二七名于盛京地方酌量开窑,预先烧造砖瓦,以备每年各工需用。”

考古部门在调查中曾于“黄瓦窑”遗址内发现了一件用模具生产出来的带有“工”字字样的托盘,这应是代表盛京“工部”管理琉璃窑,规范化辅助烧造构件的器物。还有遗址内发现的大量带有标识宫殿、陵寝等名称的琉璃建筑构件,都证明了这些建筑构件是奉旨依照工部所颁样品而烧造的。说明黄瓦窑在清代是一个在盛京工部直接管理下,生产御用建筑构件的官琉璃窑厂。它在生产过程中有自己严格而独特的工艺,在中国五彩琉璃烧造史上占有重要地位。

考古部门在调查中曾于“黄瓦窑”遗址内发现了一件用模具生产出来的带有“工”字字样的托盘,这应是代表盛京“工部”管理琉璃窑,规范化辅助烧造构件的器物。还有遗址内发现的大量带有标识宫殿、陵寝等名称的琉璃建筑构件,都证明了这些建筑构件是奉旨依照工部所颁样品而烧造的。说明黄瓦窑在清代是一个在盛京工部直接管理下,生产御用建筑构件的官琉璃窑厂。它在生产过程中有自己严格而独特的工艺,在中国五彩琉璃烧造史上占有重要地位。

辉煌了三百年的“黄瓦窑”终于在20世纪初走完了它的路程,随着清王朝的土崩瓦解,它也火熄烟散,以至到了1927年的鸟居龙藏眼里,也只是“土中常见其迹”了。还有那个清道光二十一年(1841),因窑主侯氏烧制琉璃有功而御封的琉璃影壁,一直孤零零地立在黄瓦窑原官厅遗址的前边。1960年,为了保护这座珍贵的琉璃影壁,有关部门将其迁移到海城市内的厝石山公园内,得以保存至今。它告诉世人,这里曾演绎了一场历时300年的大清第一官窑的盛衰史,同时在辽海陶瓷文化史上还曾闪烁过独有的辉煌。

当海城黄瓦窑的窑火烛天一片,盛京皇宫里的黄色琉璃瓦在东方的阳光下晶亮闪烁的时候,大清王朝浩浩荡荡地从沈阳迁都到了北京。大清开国之始的“从龙入关”不仅带去了白山黑水所孕育的能征善战的骁勇精神,同时也从产生本朝第一官窑的辽海大地上带去了一位声名显赫的人物:大清盛世里最有名气的督窑官唐英。不仅如此,这位沈阳人,还创造了独一无二的“唐窑”,因此赢得后人的尊重,誉为中国的“陶圣”。

唐英生于康熙二十一年(1682),逝世于乾隆二十一年(1756),他经历了大清王朝康、雍、乾三代最为繁盛的75年。这75年不仅是中国最后一个封建社会的鼎盛时期,同时也是中国陶瓷文化的高峰期。中国的陶瓷艺术在这一时期取得了令世界和后人瞩目的成就,其中固然与当时国家稳定、经济繁荣的大背景有关,与皇帝自身的艺术品位和重视密不可分,但也不可否认,这种辉煌的背后,是因为有一个“陶圣”唐英。

从雍正六年(1728)开始,唐英进入景德镇御窑厂,到他逝世,其间虽有短暂的断续,但他中年以后的28年基本上是以陶瓷为职业和生命的。他不仅是一位懂瓷的督陶官,而且还是一个喜欢陶瓷的“职业经理人”。在御窑厂,他亲自管理,亲自做瓷,亲自绘瓷,完全融入陶瓷世界里,成为真正意义上的“陶人”。也正是因为这样,才会出现“唐窑”的辉煌。

因为唐英,所以“唐窑”。中国陶瓷艺术到了“唐窑时代”,最集中的表现就是集过去所有制作之大成,而达到一个新的艺术高峰。这种集大成主要表现在瓷器装饰方法、造型设计等方面。“唐窑”在瓷器装饰上,仅高、低温颜色釉就有57种。彩绘上不管是山水、人物、花鸟写意之笔,还是青绿渲染之制,及四时远近之景,都无所不有。“唐窑”还将许多失传的技艺都予以恢复,在造型设计上也达到了集大成的程度,形制众多,无所不包。

唐英在景德镇28年,是景德镇御窑厂管理陶务时间最长、成绩最显著的督陶官。他身体力行,不仅经验丰富,创造了中国陶瓷艺术史上的集大成时代,而且还对景德镇瓷业生产技艺进行科学总结,从理论上加以提高,先后编写出《陶务叙略》《陶冶图说》《陶成纪事》《瓷务事宜谕稿》等著作,为后人研究陶瓷留下不可多得的重要文献。

“唐窑”的伟大在于其代表着雍乾之世制瓷技术的创新与辉煌,每一件作品都注入唐英的创新思想与深厚情结,每一件作品都闪现唐英对瓷器的挚爱,不是简单的重复制作,而是在运用不同的技法和方式来表达。身为督陶官却能亲自执笔绘制瓷器图案,这在陶瓷史上也绝无仅有。如此的亲历亲为、开拓与创新,才铸就唐窑独一无二的辉煌。“唐窑”的创新主要体现在釉色、品种和图案三个方面上。

“唐窑”另一个具有里程碑意义的贡献就是首开文人瓷画之先河,在中国瓷器上绘中国画,写中国书法,题中国诗,钤中国印,同时署上瓷绘者的名字。使瓷画在保持工艺性的前提下,又达成了与纸绢画一样的绘画审美效果,尤其是在瓷画上署上瓷绘者的名字,这就更有了划时代的文化意义,为清末的浅绛彩文人瓷的兴盛打下了坚实的基础。

唐英所创造的“唐窑”的繁荣,与他督陶官的学养和人文精神有很大关系。在陶瓷史上,一般人只知道他所创制的精美官窑器的贡献,却很少知道,其实他在其他领域里也有着更大的造诣。这一点诚如他的前任也是同乡郎廷极和年希尧。郎氏与年氏不仅是封疆大吏和督陶官,同时也有满腹的学问。如郎廷极还是一位学者、诗人、酒文化专家;年希尧是数学家,是中国数学史上必须要谈到的人物,他对数学的喜爱要远胜过陶瓷。与前两位督陶官比,唐英虽然不是封疆大吏,但他更加多才多艺。他是督陶官中在景德镇时间最长、成就最大、影响最广的一位,同时,他还是一位诗人、画家、书法家、戏曲家和文字学家。

2006年是唐英逝世250周年,沈阳市政府为筹建“唐英纪念馆”曾委托景德镇瓷雕艺人吴建华为唐英塑像。最终52厘米高的唐英半身瓷雕塑像烧制成功。其瓷像洁白细腻,温润如玉,仪态威严,凝重端详,传神地再现了督陶官唐英的朴素、亲民、睿智和风雅之神采。瓷像正面底座上镌刻着景德镇市副市长汪天行题写的“督陶官唐英”五个字。瓷像于2006年端午节,即唐英生日之前运回沈阳。督陶官故土神游,这不仅是唐英的愿望,也是故乡沈阳的愿望,从而也留下了沈阳与景德镇两座历史文化名城在中国陶瓷文化大背景下的一段交流佳话。这一点正如当代中国工艺美术大师王锡良先生在为本书题词中所言:“沈水昌江一脉通。”

清末民初,半殖民地半封建的中国大门被彻底打开。随着西方列强的政治、经济侵略,西方的思想、文化、科技、生活习俗也同时传入中国,中国民族工业尤其是手工业受到很大的冲击,其中陶瓷产业受到的影响最大。中国瓷器在国际市场从质量到数量已全面处于下风,即使在中国市场上,国产瓷也逐渐退出,洋瓷大行其道。在这种危局之下,沈阳的肇新窑业应运而生,几年之内就成为东北地区规模、影响最大的陶瓷生产基地和中国现代制瓷业的领军企业,并很快将东洋瓷逐出东北市场,获得“东北工业界之福音”“东北之模范工厂”

的赞誉。

的赞誉。

肇新窑业在沈阳的创办与发展,有着特定的时代背景和发展基础。首先是在沈阳地区有着深厚的陶瓷制造历史和文化积淀,这种历史因缘为肇新窑业的发展提供了坚实的基础。其次是肇新窑业创办的1923年,正是中国进入半殖民地半封建社会的最后时代。世界的、中国的、东北的政治、经济形势都在剧变,肇新窑业正是抓住了半殖民地半封建社会最后时代的一次机遇。再次是辽沈地区贮存的资源优势。最后是有创办人杜重远这位具有民族情结与专业技术的爱国实业家。

肇新窑业的发展与壮大,曾得到当时以沈阳商会会长张志良为主的沈阳工商界的鼎力相助,得到政府和张学良的大力支持,从而使这一民族工业得以迅速发展,并在短时期内将日本陶瓷挤出东北市场。

肇新窑业在经营上,以砖瓦生产开始,逐渐以先进的生产工艺,拓展为品类齐全的瓷器制品,从而成为20世纪20年代最为成功的大型民族工业和著名陶瓷品牌。其成就不仅在我国现代陶瓷工业史上占有重要地位,同时对东北民族工业的发展也有着很大的影响。它的创建打破了日本独霸东北陶瓷市场的局面,为国家和民族挽回了诸多利权;又以先进的工业技术推动和促进了中国陶瓷业的快速发展,填补了机制陶瓷生产的空白;在陶瓷工业化、股份制经营管理方面为当时和后世的中国企业发展提供了许多成功经验。

1931年,肇新窑业的生产进入全面繁兴阶段,到这一年的8月末,全厂产瓷已达到530多万件。然而“九一八”的隆隆炮声彻底打破了杜重远和肇新窑业的民族工业梦。日本军占领沈阳之后,也占领并吞并了肇新窑业。尽管这样,1931年肇新窑业依然生产各种陶瓷产品1000余万件,形成与景德镇并列的中国南北两大陶瓷基地。如果不是“九一八”,肇新窑业会得到更大的发展,沈阳乃至中国北方的陶瓷工业会是一个全新的局面。

伪满洲国时期的肇新窑业生产式微,几乎到了破产的边缘。抗战胜利之后,肇新窑业公司被国民党军队等占据、折腾,难以生产,只好停业。中华人民共和国成立后,肇新恢复生产,一度产量大增,产品畅销。

1949年3月实行公私合营后,公司业务逐渐走上正轨,在很长的一段时间里,沈阳陶瓷厂生产建筑用陶瓷,肇新窑业生产日用陶瓷,两家工厂分工明确,都获得了很好的经济效益。20世纪80年代初,公司效益下滑,1982年被划归沈阳高压开关厂,肇新窑业历经60年,终于完成了自己的历史使命。

当年肇新窑业在沈阳的遗存,有位于沈阳北门前的肇新窑业办公楼,现在已是不可移动文物。2018年春天,在纪念杜重远先生诞生120周年之际,相关人士又找到并确认了位于今天沈阳市大东区沈铁路39号的肇新窑业工厂旧址和相关窑址。

有着7000多年制陶史的沈阳,曾发现了3000年前的古窑址,走出了中国“陶圣”,成就了“辽瓷之父”,建成了“中国瓷谷”。肇新窑业工厂遗存的发现,更让许多沈阳的有识之士兴奋而充满期待,希望遗址得到有效的保护和利用。肇新窑业工厂遗存近百亩,连同周边,完全可以做成一个类似于景德镇“陶溪川”一样的陶瓷文化创意产业园。在产业园里,可以将历史积淀与现代产业对接起来,将陶圣故里和文化创意对接起来,将沈阳的7000年陶瓷史与法库年产近百亿的“中国瓷谷”对接起来,将制作工坊与陶瓷文化旅游对接起来。在产业园里,不仅要有展示沈阳7000年陶瓷史的博物馆,有几百家陶瓷创意工坊,有地产陶瓷研发与批销中心,还要有陶瓷学院,有创作基地,让肇新窑业工厂遗存真正地生动起来,为现代产业做出更大的贡献。届时,独具个性的“陶瓷文化主题公园”或“陶瓷文化创意产业园”会成为沈阳文化产业与文创旅游的新地标。那将是我们对杜重远先生最好的纪念。