1967年春,哈佛大学社会学研究生南希·豪厄尔和她的新婚丈夫、人类学家理查德·李从波士顿飞往罗马。在意大利停留了几天后,他们飞往内罗毕,在那里他们见到了理查德的一位学术朋友,并探访了当地的哈扎部落。随后,他们飞往约翰内斯堡,在那里获得补给,并与该地区的几名研究人员进行了交流。

他们买下一辆卡车,向北行驶到当时刚刚独立的国家博茨瓦纳,在博茨瓦纳首都获得补给,然后向西北方向行驶,前往奥卡万戈三角洲的沼泽绿洲,当时那里正因季节性降雨而洪水泛滥。他们在马翁镇租下一个邮筒,这个小镇是最后一处设有便利店和加油站等现代设施的偏远村镇。从马翁镇出发,他们沿土路向西行驶约150英里,就来到了卡拉哈里沙漠(卡拉哈迪沙漠的旧称)西部边缘的小村庄诺卡能。

他们买下一辆卡车,向北行驶到当时刚刚独立的国家博茨瓦纳,在博茨瓦纳首都获得补给,然后向西北方向行驶,前往奥卡万戈三角洲的沼泽绿洲,当时那里正因季节性降雨而洪水泛滥。他们在马翁镇租下一个邮筒,这个小镇是最后一处设有便利店和加油站等现代设施的偏远村镇。从马翁镇出发,他们沿土路向西行驶约150英里,就来到了卡拉哈里沙漠(卡拉哈迪沙漠的旧称)西部边缘的小村庄诺卡能。

行程至此,南半球已是7月,但在卡拉哈里沙漠边缘,奥卡万戈三角洲被冬季降水完全淹没,无迹可寻。这对新婚夫妇在诺卡能建起了一个中转站,留下了足够后续旅程的汽油,随后向西穿越沙漠,前往纳米比亚边境。最后他们驾车8小时穿过了60英里的干旱土地。 [1]

这是一段艰苦的旅程,从某种意义上说,这也是一次回归之旅。在8小时旅程的尽头,是卡拉哈里沙漠中少数几个水源充足之地,这片约10万平方英里

的土地贫瘠而平坦,其间分布了9个大大小小的水坑,正是这些水坑滋养了小规模的人类族群。此处是卡拉哈里沙漠中自然条件较好的地带,因其中一个水坑的名称而被称为“多贝地区”。豪厄尔和李之所以踏上这段艰苦的旅程,是因为多贝地区是孔族人(the !Kung people)的家园,他们仍处于狩猎采集社会,几乎与现代生活中的所有习俗和技术完全隔绝。在过去血雨腥风的几个世纪里,孔族人与非洲其他族群及其欧洲殖民者几乎没有任何接触,勉力幸存了下来。豪厄尔后来观察到,“原因很简单,在南部非洲,更为强大的部族都不愿意掠夺他们的土地,连共享都不愿意”,他们因此受到了保护。

[2]

的土地贫瘠而平坦,其间分布了9个大大小小的水坑,正是这些水坑滋养了小规模的人类族群。此处是卡拉哈里沙漠中自然条件较好的地带,因其中一个水坑的名称而被称为“多贝地区”。豪厄尔和李之所以踏上这段艰苦的旅程,是因为多贝地区是孔族人(the !Kung people)的家园,他们仍处于狩猎采集社会,几乎与现代生活中的所有习俗和技术完全隔绝。在过去血雨腥风的几个世纪里,孔族人与非洲其他族群及其欧洲殖民者几乎没有任何接触,勉力幸存了下来。豪厄尔后来观察到,“原因很简单,在南部非洲,更为强大的部族都不愿意掠夺他们的土地,连共享都不愿意”,他们因此受到了保护。

[2]

和世界上许多幸存的狩猎采集族群一样,孔族人给了西方人类学家一个颇具启发性的提示——大约一万年前,在农业革命发生之前,祖先的生存环境塑造了智人的绝大部分进化史。早在1967年之前,李已多次探访孔族人,研究他们的社会组织、食物生产技术,以及他们在族群内部管理和共享资源的策略。李的研究推动了一种有关狩猎采集群体的全新思维方式的提出,削弱了人们长期以来持有的观点,其中最为著名的是托马斯·霍布斯对“自然状态”的描述——“与世隔绝、野蛮凶残、穷困短寿”。若近距离仔细观察,你就会发现,孔族人似乎并没有如霍布斯设想的那般在饥饿的边缘艰难度日。虽然周遭自然资源匮乏,但他们似乎享受着相当高的生活水平,每周只劳作不到20个小时就能满足其营养摄入需求。基于对太平洋地区狩猎采集文化的类似研究,人类学家马歇尔·萨林斯提出了一个术语——“原始富足社会”,用来形容人们重新设想出的早期人类社会组织。孔族人及其他类似族群并不代表贫穷匮乏、与现代技术进步毫不沾边的旧时代。相反,萨林斯认为,“世界上最‘原始’的人拥有的财富很少,但他们并不贫穷”。

以西方文明的惯用标准来衡量,孔族人的确很原始,他们不使用晶体管收音机和洗衣机,也没有跨国公司。但如果以食物、家庭、人际关系、闲暇时间等更为基本的标准来衡量,他们似乎比当时传统观念所认为的工业社会要有竞争力得多。

以西方文明的惯用标准来衡量,孔族人的确很原始,他们不使用晶体管收音机和洗衣机,也没有跨国公司。但如果以食物、家庭、人际关系、闲暇时间等更为基本的标准来衡量,他们似乎比当时传统观念所认为的工业社会要有竞争力得多。

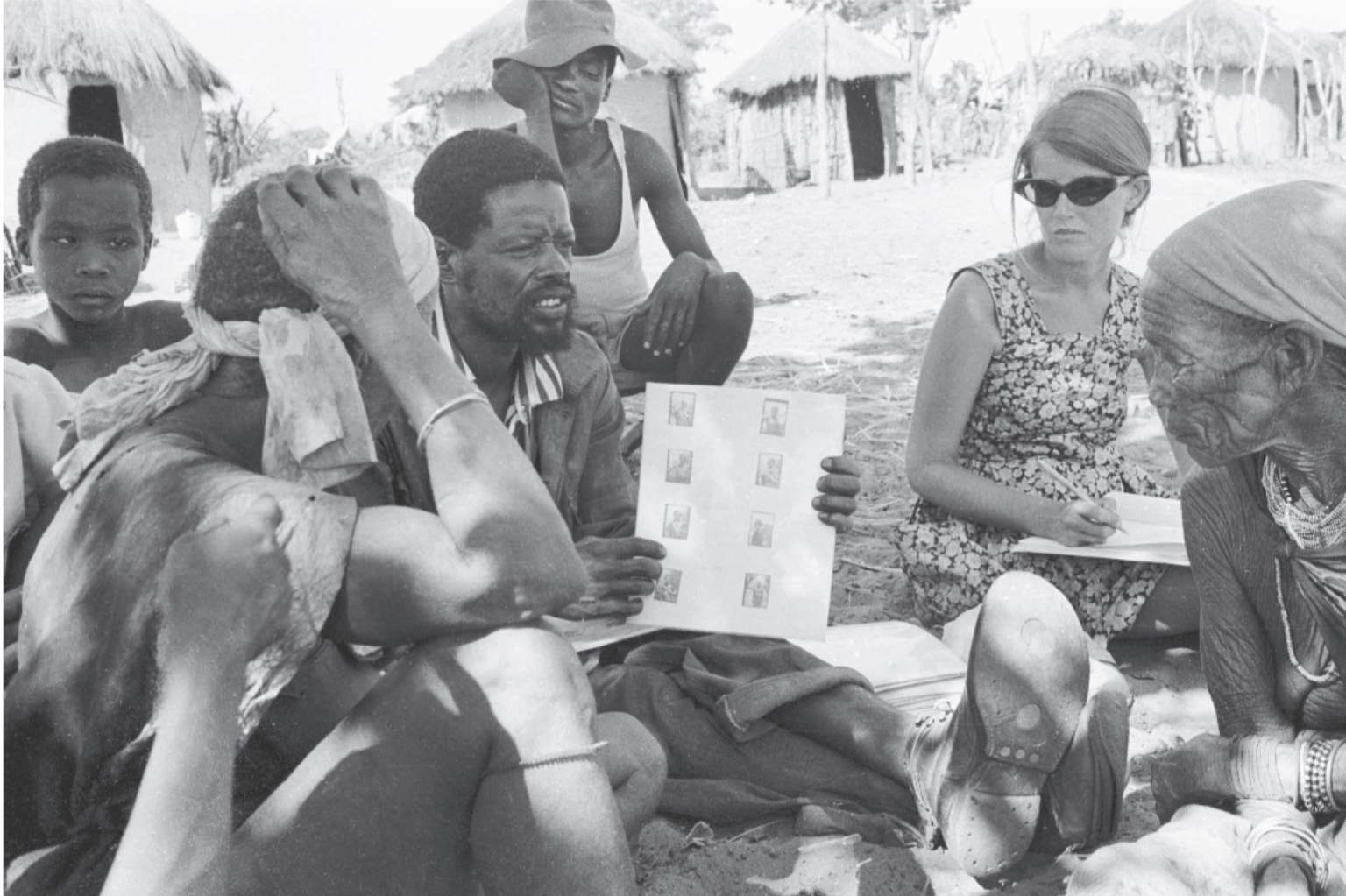

图1—1 1968年,南希·豪厄尔与她的同事盖克戈什研究孔族人的社交网络

资料来源:Richard Lee。

正是后一种标准让南希·豪厄尔横跨半个地球来到多贝地区,这也许是衡量人类生活最基本的准则。孔族人至少提供了一些有意义的证据,有助于明确早期人类是否真的“与世隔绝、野蛮凶残、穷困短寿”。但作为一名人口统计学家,豪厄尔对霍布斯的最后一个形容词特别感兴趣。与生活在科技发达社会的人类相比,他们的寿命到底有多短?他们活到足以见到孙辈的可能性有多大?他们失去自己的孩子,或者在分娩过程中死亡的可能性有多大?毕竟,社会的富足程度可以通过闲暇时间、卡路里摄入量和个人自由等标准来衡量,但一个所谓的富足社会的最重要的衡量标准之一,就是作为这个社会的一员,你寿命有多长,经历的死亡威胁次数有多少。

在他们停留于此的三年时间里,豪厄尔和李通过追踪当地人的亲属关系、妊娠情况及消耗的卡路里得出了大量数据。但对豪厄尔来说,最具吸引力也最难以捉摸的数字,是作为一门科学而存在的人口学之基石:出生时的预期寿命。

这个数字之所以难以捉摸,有以下几个原因:其一,孔族人没有关于其人口史的书面记载,无法向豪厄尔提供人口普查数据或生命表;其二,豪厄尔和李只是在那里待了短短几年时间,还不足以对其人口状况进行纵向研究,观察他们几十年来的出生和死亡情况;而最令人困惑的是,孔族人不知道自己多大年龄,部分原因是他们整个数字系统的最大值为3。如果你询问一名孔族人年龄,你只会得到他们茫然的目光。年龄作为一个数字概念对他们来说根本不存在。

这就是南希·豪厄尔和她的丈夫于1967年7月下旬在多贝地区扎营时面临的挑战。如何算出一个不计算年龄的文化族群的预期寿命?

记录特定文化族群人口年龄的做法几乎和文字本身一样古老。考古证据表明,古巴比伦人就可能出于征税的目的定期进行人口普查,记录总体人口规模和当地居民的年龄,并将数据刻在泥板上。但预期寿命是一个相对现代的概念。人口普查数据记录的是事实,如这名男性40岁,那名女性55岁。而预期寿命则完全是另一回事:对未来事件的预测不是基于巫术、逸事或猜测,而是基于更坚实的统计学基础。

首次计算预期寿命的灵感来自一个不典型的源头:17世纪60年代初,一位名叫约翰·格朗特的英国缝纫用品商出于个人爱好对伦敦的死亡率报告进行了详细的研究,于1662年出版了《关于死亡表的自然的和政治的考察》,公布了自己的发现。格朗特没有接受过人口统计学方面的正规训练——我们不应对此感到惊讶,因为人口统计学和精算学当时都不算正式的学科。事实上,普遍观点认为格朗特出版的小册子为上述两个领域奠定了基础。在这一时期,统计学和概率学尚处于起步阶段。(实际上,一个多世纪以后才创造了“统计学”这个词,它在格朗特所在的时代被称为“政治算术”。)然而,为什么格朗特决定自行计算预期寿命,这仍然是个谜。但其中一个动机显然是利他的,因为格朗特认为,对城市死亡率报告进行周密分析有可能提醒当局关注黑死病的暴发,从而建立防疫隔离,并采取其他简易的公共卫生干预措施。尽管这本小册子没能阻止毁灭性瘟疫于1665年暴发,但由于他的这一理念,格朗特仍被视为流行病学的奠基人之一。有关此次疫情的记载,较为知名的有塞缪尔·佩皮斯的日记和丹尼尔·笛福的半虚构作品《瘟疫年纪事》。

格朗特虽然曾是缝纫用品商,但当他将人口统计学作为业余兴趣之时,他已经成了人脉广泛的成功商人,在一家名为德雷珀公司的国际贸易公司担任高级职员。他也曾在几个城市的议会任职,与佩皮斯和外科医生兼音乐家威廉·配第有来往。配第博学多才,后来撰写了多部颇具影响力的政治经济学和统计学著作,其中一部就叫《政治算术》。(这一时期的小部分学者认为,《关于死亡表的自然的和政治的考察》一书的作者实际上是配第,而不是格朗特。)格朗特在引言中称,在对伦敦市民阅读死亡统计表的方式观察了多年之后,他萌生了撰写该手册的想法。死亡统计表是每周伦敦全市范围内的死亡清单,自17世纪初以来一直由某教区执事公会汇编并出版。据格朗特的观察,读者“只是看看页脚,了解本周内死亡人数的增加或减少,以及在死亡人员中有多少死于罕见原因或离奇事件,以此作为日常谈资,并没有真正利用好这个表”。

伦敦人会通过浏览死亡统计表来找头条新闻。(本周有多少人死亡?有没有出现什么新的值得关注的疾病?)他们可能会在茶余饭后与朋友随意谈论自己的发现,但没有人会系统地研究统计表,去发现其除了表明每周死亡人数的随机波动以外揭示的更多真相。

伦敦人会通过浏览死亡统计表来找头条新闻。(本周有多少人死亡?有没有出现什么新的值得关注的疾病?)他们可能会在茶余饭后与朋友随意谈论自己的发现,但没有人会系统地研究统计表,去发现其除了表明每周死亡人数的随机波动以外揭示的更多真相。

格朗特所做的努力从根本上改变了这些数据被忽视的情况。他没有将数据用作无聊的八卦素材,而是用来检验有关伦敦人口总体健康状况的假设,同时观察该市人口的长期趋势。在调查之初,他随意阅读了几份死亡统计表,用他后来的话说,这些统计表体现了对伦敦人口健康状况的一些“奇思妙想”。带着最初的一系列问题,他花了好几个月的时间跑去南华克桥以北宽街的教区执事大厅,尽可能多地收集死亡统计表,用作进一步的研究。格朗特花费了大量精力,将在计算器和电子表格发明之前的几个世纪里收集到的数据制成了大约12张表格,作为小册子的重点部分。他以现代流行病学的核心问题之一作为小册子的开篇:人口死因的分布情况如何?为了回答这个问题,他制作了两张表,一张是“恶疾”表,另一张是“伤亡”表。这两张表和豪尔赫·路易斯·博尔赫斯著名的“中国百科全书”一样,其分类方式在现代人看来非常滑稽。“恶疾”表内容如下

:

:

卒中 1 306

切除结石 38

癫痫 74

死于街头 243

痛风 134

头痛 51

黄疸 998

昏睡 67

麻风 6

精神病 158

过劳和饥饿 529

瘫痪 423

疝气 201

石淋 863

坐骨神经痛 5

猝死 454

“伤亡”表列出了许多当代人口统计学家熟悉的“元凶”,例如他统计了86起谋杀。而其他死因则可能让人大跌眼镜——根据格朗特的报告,他调查到有279人死于“悲伤”,有26人被“吓”死。

不过,最重要的表格涉及了格朗特所说的“急性和流行性疾病”,如天花、鼠疫、麻疹及肺结核(格朗特时代所称的肺痨)。通过计算一段时间内的死亡总人数,再将总人数分门别类,格朗特得以首次回答以下问题:某人死于某种特定原因的可能性有多大?死亡统计表仅仅是一份死亡人数的清单,它代表的只是个体死亡的悲剧事实,除此之外别无意义。格朗特的表格将事实转化为概率,让当局能够全面了解公共卫生的主要威胁,使其能够有效应对威胁,并确定优先应对哪些威胁。

格朗特引入的最具革命性的统计方法出现在“关于居民数量”这一章中。格朗特在这一章的开头引用了他与“经验丰富的伦敦市民”的多次对话,他们都认为,伦敦城市总人口肯定有数百万。从对死亡统计表的研究中,格朗特发现这一数字被严重夸大了。(一座200万人口的城市,其死亡人数会远超死亡统计表中记录的数字。)通过大量的复杂计算,格朗特提出了一个低得多的数字:38.4万。他本人认为这一数字“可能太过随机”,但该数据自首次公布以来一直很受认可。现代历史学家估计,伦敦当时的人口一直在40万人左右。

有了总人口这个重要的分母,格朗特就能以新的视角审视死亡统计表的另一大关键要素:死亡年龄。他将统计表中的死亡人数分为9个年龄段:不满6岁死亡;6岁至16岁死亡;16岁至26岁死亡;以此类推,直至86岁。通过这种方式对死亡人数进行细分,格朗特就能计算出死亡人口的年龄分布。他报告称,在每100名伦敦新生人口中,有36人会在6岁前死亡。用现代术语来说,就是36%的儿童死亡率。

格朗特的整个“生命表”令人深思。伦敦仅有不到一半的人口能活过青春期,只有不到6%的人能活到60岁。格朗特没能更进一步,把生命表简化为一个我们现在用来衡量公共健康的最基本标准——出生时的预期寿命。但我们可以根据格朗特汇总在表格里的数据进行计算。根据他的数据,在17世纪60年代中期,伦敦人口出生时的预期寿命只有17.5岁。

1967年年中,南希·豪厄尔抵达多贝地区,开始调查孔族人的健康和寿命情况。同样是此类研究,和约翰·格朗特相比,她有几个关键优势。彼时,统计学和人口统计学已向前发展了300年。自格朗特时代以来,人口统计学家已经开发了大量工具,不仅能够计算出生时的预期寿命,也能计算出其他年龄段的预期寿命,这一点尤为重要。不过,豪厄尔掌握的不仅仅是理论层面的工具。她还有数据输入系统和计算器来处理数据,有相机来拍摄孔族人,以便在记录中对他们进行识别,并将其同这10年里早些时候完成的研究联系起来。她用录音机录下了对孔族人的采访,甚至还开发了一款名为AMBUSH的软件程序来模拟孔族人口随时间波动的情况。

尽管有这么多的优势,要进行有效的人口普查,豪厄尔仍旧面临艰巨的挑战。一个棘手的情况是,孔族人没有以年作为度量单位的年龄概念。通过容貌来猜测年龄也颇具挑战。得益于狩猎采集社会富有活力的生活方式及其独特的饮食,许多已经60多岁的孔族人在西方人眼中要比实际年龄年轻得多。此外,没有可供查询的死亡统计表,没有任何书面记录。在一个认为没有必要使用3以上数字的文化中,豪厄尔不得不承担起格朗特时代的教区执事的工作。

1967年9月,豪厄尔在考虑未来的任务,前景似乎黯淡无光,而卡拉哈里地区那段时间的气候使前景更加无望。已经好几个月没有降雨,白天的气温通常在43.3摄氏度以上,大多数临时水源都被高温蒸发了。

豪厄尔想方设法地想要利用好卡拉哈里地区旱季的恶劣环境。降雨要等到年底才会到来,在此之前都没有临时水源,因此,孔族人聚居在该地区边界的几个大型水坑周围。豪厄尔和丈夫成了每个水坑附近的小村庄的常客。他们通常带着磅秤、身高测量杆和一袋烟草前往。这两名学者会向村民分发烟草,举行一场非正式的“测量聚会”,记录他们的体重和身高。豪厄尔后来写道,孔族人期待他们的到来,“因为我们带来了烟草,打破了孔族人的常规,他们能够在阴凉处一坐好几个小时,开着玩笑,看着大家接受测量。我俩也得以方便地收集大量有关这些人的短期数据和信息”。 [3]

尽管在“测量聚会”上成功获得了孔族人的体重和身高,但豪厄尔最感兴趣的年龄却一无所获。最终,让她计算出相对准确的孔族人年龄的关键一招,是语法而非数字。孔族人虽然不以年作为计算年龄的单位,却能较好地感知相对年龄。他们知道族群里哪些人比自己年长,哪些人比自己年轻。 [4] 这种年龄的差异体现在他们的口语中,就像法语和西班牙语等印欧语系以第二人称来区分正式和非正式关系[例如在法语中,“vous”(您)和“tu”(你)的区别]。孔族语言有类似的语法来区分年长者和年轻人。如果一名孔族人说“你能帮我准备这顿饭吗?”,这个问句的实际含义是“你,年轻人,能帮我准备这顿饭吗?”。

这一细微的句法区别为豪厄尔提供了足够的线索,使她最终破解了孔族人预期寿命的谜题。早在1963年,李已经根据其对多贝地区的探访,在当地进行了一次粗略的人口普查。根据他对那段时间出生情况的观察,他可以较为准确地掌握当地年幼孩子的年龄。他在1963年看到的一个蹒跚学步的孩子,到1967年就是六七岁。这为豪厄尔的调查提供了便利。她可以去听听那个孩子和朋友们的闲谈,关注那个孩子和哪些朋友打招呼时使用了“比我年幼”的称谓,和哪些人又使用了“比我年长”的称谓。她通过直接采访165名孔族育龄及以上妇女补充了相关数据。在采访中,豪厄尔记录了详细的生育史,包括怀孕、流产、堕胎、死产、成功分娩等。这些事件可以对应具体的年份,因为它们通常以一年或两年为间隔。一位母亲可能会告诉豪厄尔,两年前她流产了,而她的女儿出生在之前的两年,这样就能得知她的女儿四岁了。通过追踪家庭和社会关系网络,豪厄尔得以以年龄为依据对当地人口进行排序。年龄越大的人口数量越少,也就更难猜测他们的准确年龄。如果只有两位古稀老人,那就很难确定他们到底有多少岁,只能知道其中一人比另一人年长。但这也足以大致了解孔族人的预期寿命。

豪厄尔在自己的分析中提出了相关证据,表明孔族人出生时的预期寿命在过去几个世纪里有所提升,这可能是现代医疗体系的某些方面渗透到狩猎采集文化中的结果。她最终认为,生于20世纪60年代末的孔族人的平均预期寿命为35岁,而上几代人的平均预期寿命为30岁。以现代标准来看,这似乎很短,但事实上,许多孔族人的寿命即便在20世纪60年代末的发达国家也算很长了。豪厄尔在自己的一本书中描述了一位孔族老人。她在1968年采访并拍摄他时,他已经82岁了,但身强力壮,可以自己采集食物,徒步长途旅行。 [5] 豪厄尔第一次遇到他时,他正在新的定居点为自己建造一间小屋。

孔族人预期寿命低的主要原因是较高的婴儿和儿童死亡率,这与格朗特300年前在伦敦观察到的死亡率没有太大不同。每10个孩子中就有两个在出生后的头几个月死亡,另有10%的孩子会在10岁前死亡。在一个平均预期寿命仅为35岁的族群中,祖父母和曾祖父母的人数远超人们的最初预期。一个孔族人如果能顺利度过青春期,就有相当大的概率活到60岁及以上。问题在于,活到60多岁也就意味着一生中很可能多次经历子女和孙子女的死亡。对孔族人来说,一旦度过了童年这一较难存活的阶段,就很容易活到较大的年纪。

约翰·格朗特分析死亡统计表的小册子一出版就获得了成功。这名缝纫用品商被邀请加入享有盛誉的英国皇家学会,他的论文在有数学头脑的欧洲人和新兴的公共卫生官员中广为传播。(受格朗特统计分析的启发,巴黎于1697年推出了本土的死亡统计表。)概率论在17世纪中叶尚处于萌芽阶段;当格朗特首次考察教区执事的数据集时,用数学来确定某个特定事件发生的可能性这一想法还是一个非常新颖的概念。讽刺的是,当格朗特正苦心研究关于生与死的存在主义问题时,几乎所有关于概率的重要研究都集中在了一个比生死无聊得多的问题上:如何在骰子或者纸牌等投机游戏中取胜。格朗特的表格揭示了这些新兴数学工具的新用途:如果能准确评估骰子游戏的风险和机会,你会在生命游戏中用这些工具做同样的事情吗?

在荷兰博学家克里斯蒂安·惠更斯和弟弟洛德韦克1669年的一系列书信中,首次出现了对预期寿命的真正评估。克里斯蒂安是当时最有影响力、最富才华的科学家之一。作为天文学家,他对土星环展开了研究,并首次观测到土星的卫星土卫六。他提出了光的波动理论,发明了摆钟。他还发表了一篇具有开创性的概率论相关的论文,全长16页,题为《论赌博中的计算》,拉丁文意为“论投机游戏中的计算”。这篇论文将“预期收益”这一关键概念引入了该领域。现在,这一概念是全球赌场业务背后的基本原则。基于此,英国皇家学会主席在格朗特的论文发表后不久便给克里斯蒂安寄送了一份,但预期寿命计算的概念是由这位大师级科学家的弟弟洛德韦克首次提出的。

洛德韦克对这个问题感兴趣有金融方面的原因。他认识到,对预期寿命进行数学上的准确评估有助于新兴的保险业更有效地为人寿年金定价。人寿年金是养老金的“近亲”,它与传统的人寿保单相反:只要人还活着,年金就会定期给付。从保险公司纯粹唯利是图的角度来看,英年早逝的客户比预期寿命更长的客户更有利可图。(而普通寿险的奖励机制则相反。)但要确定这两种保险的价格,关键在于能够衡量预期寿命。如果一个社会中人们的平均预期寿命是60岁,而非35岁或者17岁,保险公司就会把年金价格定得高得多。如果不仅能计算出生时的预期寿命,还能根据给定年龄计算预期寿命,那就会十分有用。同样是购买年金,20岁的客户应比40岁的客户多交多少保费?

洛德韦克在1669年8月22日写给哥哥的信中提到自己过去几周里养成的一个癖好。“这些天,我制作了一张表格,记录了各个年龄段的人的剩余寿命。”他制表的基础是格朗特在其小册子中整理的原始数据集。在这封信中,洛德韦克显然对自己所做的工作十分自豪:“我对由此得到的发现非常满意……在计算年金构成方面非常有用。”他还提到了一个克里斯蒂安一定会关注的发现。“根据我的计算,”他解释道,“你可以活到56.5岁左右,而我能活到55岁。”

克里斯蒂安在回信中对弟弟的数学提出了一些修改建议,还画了一张精巧的图来展示格朗特的数据,这是目前已知的第一个连续生存函数的例子。现在读来,我们不难看出兄弟俩在交流中的“明争暗斗”,洛德韦克无疑竭力想要给成就非凡的哥哥留下深刻印象,而克里斯蒂安则对弟弟的发现进行了纠正,轻描淡写地弱化了弟弟的成就。(我们也很难不对惠更斯兄弟在业余时间的自娱自乐感到讶异。)兄弟俩在1669年夏末的通信起初并未得到英国皇家学会等权威机构的赞誉。但今天,我们将之视为“我还能活多久?”这一最古老问题在历史上具有变革意义的时刻。

事实表明,洛德韦克·惠更斯的预测过于悲观。克里斯蒂安比洛德韦克的预测多活了10年,而洛德韦克本人则活到了68岁。但这些都是概率而非预言。洛德韦克的计算以及由此产生的预期寿命概念,从千千万万个个体生命的无序中提炼出了一个稳定的平均值。这种分析虽不能算出你的实际寿命,但它可以在充分考虑你所在社区的生死模式后,告诉你一个合理的预期寿命。它还提出了另一个同样重要的内容,即衡量社区总体健康状况的方法。如此一来,便首次实现了对比两个社区的总体健康记录或追踪单个社区随时间产生的变化。

约翰·格朗特的表格也过于悲观了。20世纪70年代,一位名叫安东尼·里格利的人口史学家组建了一个可以追溯到16世纪中叶英国教区记录的大型数据库。根据这些档案,里格利及其合作者计算出了从文艺复兴时期结束到工业革命中期英国人的预期寿命。里格利的分析显示,在17世纪,伦敦人口出生时的预期寿命不到35岁。

(在黑死病暴发期间,特别是1665年至1666年那次尤为致命的大流行,预期寿命会暂时下降,接近格朗特表格中显示的17岁。)另一方面,南希·豪厄尔对狩猎采集者寿命的分析得到了后续研究的普遍支持。一些学者分析了农业社会前的人类聚居地的化石,通过15岁以内死亡的人类骨骼中的乳牙和恒牙来推断年龄,并通过分析骨骼腐烂情况和其他线索来评估族群中老龄成员的死亡年龄。根据像豪厄尔对现存狩猎采集部落的考察这样的研究,以及对古人类化石的考古取证,我们现在认为,狩猎采集祖先的预期寿命一般在30岁到35岁,儿童死亡率超过30%。

(在黑死病暴发期间,特别是1665年至1666年那次尤为致命的大流行,预期寿命会暂时下降,接近格朗特表格中显示的17岁。)另一方面,南希·豪厄尔对狩猎采集者寿命的分析得到了后续研究的普遍支持。一些学者分析了农业社会前的人类聚居地的化石,通过15岁以内死亡的人类骨骼中的乳牙和恒牙来推断年龄,并通过分析骨骼腐烂情况和其他线索来评估族群中老龄成员的死亡年龄。根据像豪厄尔对现存狩猎采集部落的考察这样的研究,以及对古人类化石的考古取证,我们现在认为,狩猎采集祖先的预期寿命一般在30岁到35岁,儿童死亡率超过30%。

虽然他们当时还不知道,但约翰·格朗特和洛德韦克·惠更斯对平均预期寿命的首次估算不仅揭示了启蒙运动前夕欧洲文化的某些深刻内涵,也揭示了有关一万年人类文明史的某些深刻内涵,直到像南希·豪厄尔这样的研究人员在20世纪下半叶开始绘制狩猎采集社会的平均预期寿命图时,人们才能完全理解。旧石器时代的祖先无法理解约翰·格朗特时代所取得的文明成就——一座拥有40万人口的城市,通过印刷技术分享信息,计算死亡率和以字母数字为代码的金融交易,修建宫殿、桥梁和大教堂:这一切都是后农业社会取得的伟大胜利。尽管取得了这些成就,但对穿越到格朗特时代的伦敦的狩猎采集者来说,他们对这个事关生死的问题——“我还能活多久?”的答案相当熟悉。一般人能活到30岁出头,但也有相当一部分人的寿命远超这个年龄段。(格朗特本人去世时50多岁。)不管是在狩猎采集社会还是在17世纪的伦敦,都有几乎1/3的人口在成年之前死亡。

就在格朗特开始研究死亡统计表的几年前,托马斯·霍布斯公开表达了他对自然状态“凶残、野蛮、短寿”的不认同。但格朗特引发的人口统计学和统计学革命最终会清楚地表明,霍布斯的这三个形容词至少有一个是错误的,正是这场革命指引着南希·豪厄尔在20世纪60年代末与孔族人共度了几年时光。无论你认为农业文明以前的人类有多么凶残野蛮,但以霍布斯时代的标准来看,他们绝对不算短寿。

关于智人健康状况的观点随着时间的推移而发展,让我们看到了发人深省的一点:我们即便取得了所有成就,却仍然被困在预期寿命35岁、儿童死亡率1/3的“天花板”之下。人类用一万年的时间发明了农业、火药、复式记账法、绘画透视法等,不可否认,这些都是人类认知的重要进步,但有一个关键领域却并未取得进展。即便有了上述成就,我们仍然没能有效地延缓死亡的到来。

在格朗特的小册子出版后的一个世纪里,欧洲人口的健康状况继续遵循着数千年来一直存在的模式,以35岁为中值上下波动,在丰年会高于该值,受天花暴发或严冬的影响则会低于该值。在全球范围内,由于奴隶贸易的增长和欧洲疾病输入美洲带来的灾难性影响,预期寿命几乎都在下降。但在欧洲本土,数据并没有出现方向性趋势,似乎只是围绕自旧石器时代以来就存在的预期寿命“天花板”随机波动。

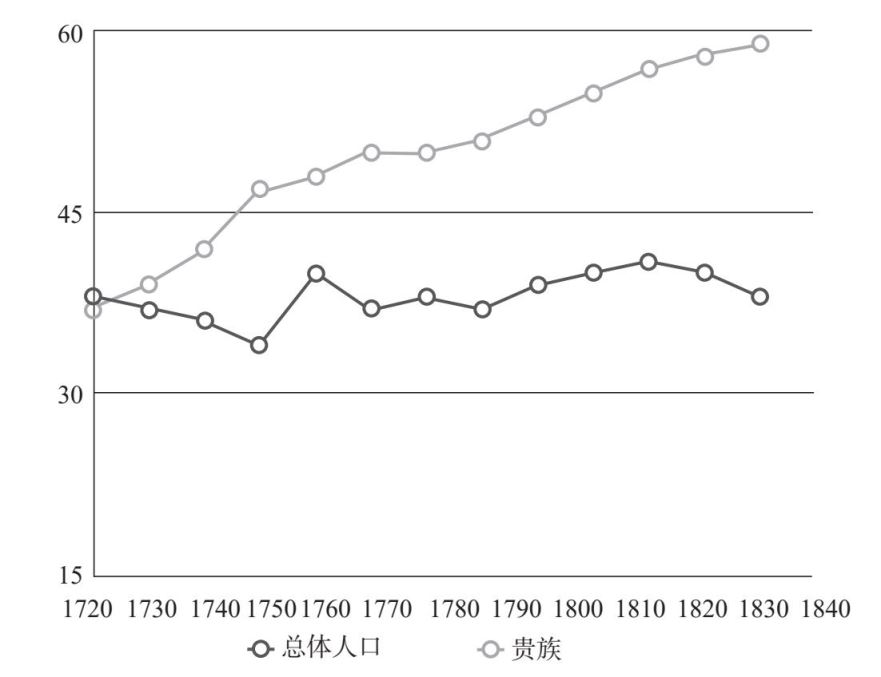

有可能打破这一“天花板”的首个迹象出现在18世纪中叶的英国,当时启蒙运动和工业化的双重引擎开始加速运转。这种变化起初很微妙,当时的观察家都很难察觉,甚至亲历变化的人也没有感觉。实际上,这种变化直到20世纪60年代才被妥善记录,当时,一位名叫T. H. 霍林斯沃思的人口学家才开始分析由英国纹章院及伯克和德布雷特出版社保存的有关出生和死亡的详尽记录。作为对总体人口的一种衡量方式,这些记录远不如格朗特的记录广泛,它们只追踪了英国贵族阶层的生命,这是英国人口中极少但又特别有趣的一小支。霍林斯沃思发掘了从16世纪末一直到20世纪30年代的每一位公爵、侯爵、伯爵、子爵和男爵及其子女的数据。所有数据汇总于预期寿命图中时,就呈现出了一个惊人的趋势(见图1—2)。

在历经两个世纪的停滞之后,英国贵族的平均预期寿命恰好在1750年左右开始稳定增长,精英阶层因而与其他群体间形成了明显的差距。到18世纪70年代,英国贵族的平均寿命是45岁左右。19世纪初,他们跨过了50岁大关。等到维多利亚时代

在历经两个世纪的停滞之后,英国贵族的平均预期寿命恰好在1750年左右开始稳定增长,精英阶层因而与其他群体间形成了明显的差距。到18世纪70年代,英国贵族的平均寿命是45岁左右。19世纪初,他们跨过了50岁大关。等到维多利亚时代

中期,他们出生时的预期寿命接近60岁。

中期,他们出生时的预期寿命接近60岁。

图1—2 英国1720—1840年出生人口的预期寿命

在世界人口数以亿计之时,英国贵族在全人类中所占的比例微乎其微。但他们经历的人口结构变化却代表了未来的趋势。纵观历史,这是预期寿命首次在相当数量的人口中实现了稳定而持续的增长。在过去一万年间不断波动的人口曲线呈现出新的走势:一条向上的直线。

英国贵族的预期寿命的大幅增长之所以令人瞩目,有另外一个原因。它标志着在随后的几个世纪里,一种必然出现的人口模式将遍及全球大部分地区,即不同社会或者同一社会中不同社会经济群体的健康状况存在可衡量的差距。在约翰·格朗特时代,无论是男爵、缝纫用品商还是狩猎采集者,出生时的预期寿命都是35岁左右。你如果恰好出生在大都市中央区域的精英家庭,就有机会享受到许多文明成果:精美的艺术品、舒适的住房、丰足的食物。但在维持自己和家人存活这一基本任务方面,你所拥有的财富并不会让你比不那么富足的同辈更具优势。(说来奇怪,实际上它可能反而使你稍逊一筹。我们很快会讨论到这一悖论。)人与人之间的健康状况存在着巨大的不平等:很多人出生才8天就死去了,而有的人则活到了80岁,但大的社会群体之间并不存在寿命的不平等(这种不平等有时也被称为“梯度”)。这种情况在18世纪下半叶才有所改变,健康状况的不平等开始与财富的不平等相伴相生。这一趋势最早出现在英国贵族中,其出生时的预期寿命在一个世纪内攀升了30岁,而工人阶级的预期寿命情况自1662年出现在格朗特的表格中以来就一直低迷。

到19世纪下半叶,上述两种趋势都将扩散至不列颠群岛以外的世界各地。这条向上走的直线呈现的是普通欧洲人和北美人的预期寿命,而不仅仅是贵族。到20世纪头10年,英国和美国的总体预期寿命已超过50岁。工业化国家的数百万人口的健康状况呈良性发展态势,最终打破了限制智人寿命的“天花板”。但与此同时,正如历史学家、诺贝尔经济学奖得主安格斯·迪顿所说,这次所谓的逃离不平等反而使工业化国家和世界其他国家之间拉开了悲剧性的差距。发展中国家遭受了西方帝国主义的剥削和来自欧洲的传染病的残害,又得不到欧美早期公共卫生机构的援助,因此它们不但没能同工业化国家一样实现预期寿命的攀升,很多情形下还出现了倒退。在非洲、印度和南美洲的部分地区,预期寿命降到30岁以下。迪顿写道:“出生于20世纪中叶的印度儿童的死亡率可能和历史上任何大型群体——一直追溯到新石器革命及更早之前的狩猎采集群体一样高。”

现在,人生大乐透——出生在哪里、属于哪个社会经济群体——在很大程度上决定了你能否挺过死亡风险高的童年时期,或者活得足够久,能够见到自己的孙子女。到20世纪头几年,世界发达地区已经在健康领域取得了无可争辩的进步。但这种进步是否可持续?这种进步的成果能否与世界其他地区共享?

现在,人生大乐透——出生在哪里、属于哪个社会经济群体——在很大程度上决定了你能否挺过死亡风险高的童年时期,或者活得足够久,能够见到自己的孙子女。到20世纪头几年,世界发达地区已经在健康领域取得了无可争辩的进步。但这种进步是否可持续?这种进步的成果能否与世界其他地区共享?

要回答这些问题,在某种程度上需要理解是什么推动了打破“天花板”后首次向上的趋势。为什么西方人会活得更久?为什么他们的孩子不再面临惨烈的死亡率?这些问题既有历史意义,又有现实意义。如果我们能确定改善欧美健康状况的各项举措,那么这些干预措施就有可能扩展到世界各地。事实表明,关于预期寿命首次实现持续性增长的最终解释,并没有想象中的那么简单明了。将全社会健康状况的改善都归功于包括医生、医院、药物等医疗体系的建立,这一假设看似合理,但其实是错误的。要说药物在那个时期起了什么作用,那就是缩短而非延长了寿命。

1788年夏末,在切尔滕纳姆疗养了两个月后,英国君主乔治三世及其扈从回到位于伦敦郊区的皇家庄园邱园,这是他30年来第一次真正意义上的度假。此前,他经历了长达8小时的痛苦痉挛,而这种田园牧歌式的疗养被认为是一种健康干预措施。乡村生活似乎的确对国王的身体状况产生了积极影响,但在回到伦敦后不久,他便开始承受更为严重的病痛折磨。他的医生乔治·贝克爵士在日记中写道:“我看到国王坐在床上,身体前倾。他抱怨腹部有剧烈疼痛,痛感穿过背部和身体两侧,导致他呼吸困难。”

贝克开具了蓖麻油和番泻叶这两种常见的轻泻药,但后来因担心剂量过大,又试图用鸦片酊来中和药效。但这些药物收效甚微。几天后,返回温莎城堡的计划推迟,国王的日常出席仪式也被取消。

贝克开具了蓖麻油和番泻叶这两种常见的轻泻药,但后来因担心剂量过大,又试图用鸦片酊来中和药效。但这些药物收效甚微。几天后,返回温莎城堡的计划推迟,国王的日常出席仪式也被取消。

乔治三世在1788年10月出现的痉挛其实是历史上最著名的一种疾病的先期症状。这种疾病的精神症状比身体症状更为有名。经出色的现代法医侦查手段鉴定,“疯王”乔治的故事明确地告诉我们,在预期寿命实现首次跃升的初期,医药是何其无用。数月以来,国王陷入了精神错乱的常见状态:口吐白沫,暴怒,没完没了地说着毫无逻辑、毫不连贯的话。这一事件引发了宪法危机,后来被搬入戏剧和故事片《疯狂的乔治王》。有意思的是,乔治三世表现出来的首个精神错乱的症状是对贝克的狂怒,他抱怨贝克医生开具的药物。在日记中,贝克描写了他对国王举止的震惊:“他的眼神、语气、一举一动,都表明他极度愤怒。他说一种药的药效太强,另一种药则完全无效。应当禁止番泻叶的进口,他将下令,永远不许给王室成员使用番泻叶。”国王情绪激动地发表了长达3个小时的长篇大论。等他最终平静下来之后,贝克给时任英国首相威廉·皮特写信,报告说国王“情绪激动,近乎精神错乱”。

长期以来,医学史家一直在争论乔治国王患病的原因。20世纪60年代末,人们一致认为,乔治三世患有一种名为不定性卟啉病的遗传性疾病,这种疾病会引起腹痛、焦虑和幻觉。(这种遗传性疾病在欧洲王室中很普遍,这是不与近亲结婚的又一大理由。)另有学者认为,国王在1788年的非正常行为是双相障碍的表现。但最新的法医研究表明,乔治三世对治疗方式的愤怒也许不无道理。21世纪初,一个由剑桥新陈代谢内科医生蒂莫西·考克斯带领的科学家团队分析了乔治三世的一缕头发,这缕头发在惠康基金会的档案室中保存了近一个世纪。考克斯及其同事知道,早期的法医检测未能从头发样本中提取DNA(脱氧核糖核酸)来化验一种名为PPOX基因的存在。(卟啉病由功能失常的PPOX基因引发。)他们分析了头发中可能加剧国王病情的重金属,结果令人震惊:国王头发中的砷含量比砷中毒的标准阈值高出17倍。考克斯和他的同事分析了这一时期国王的医生的官方报告,发现给乔治三世开具的主要化合物是一种当时很流行的药物,名叫吐酒石(酒石酸锑钾),它含有2%~5%的砷。如果医生报告中记录的剂量是准确的,那么对乔治国王精神错乱和腹痛的“治疗”似乎导致了其慢性砷中毒。

考虑到存在家族遗传性卟啉病,因此,乔治三世在位期间经历的精神健康问题也就不足为奇了。而令人惊讶的是,他竟然没有死于当时的治疗手段。

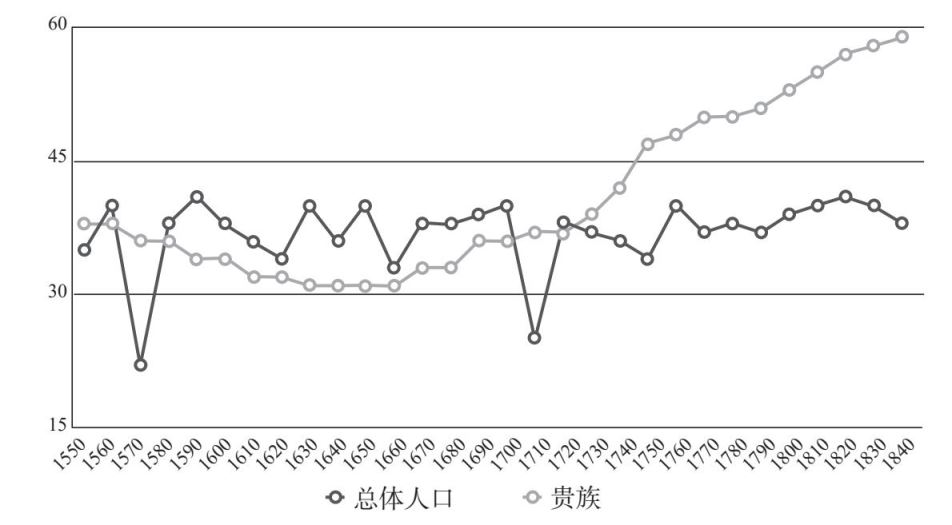

人口史学家T. H. 霍林斯沃思在20世纪60年代初发表他对英国贵族预期寿命的分析时,我们得以初步了解人类寿命逃离不平等的雏形:所有平安度过婴儿时期、顺利活到60岁及以上的贵族,预示了两个世纪以后全球的健康趋势。但霍林斯沃思的研究有一个不同寻常的补充说明。让我们来看看首次逃离不平等的原始图,这张图还包括了之前的两个世纪(见图1—3)。

图1—3 英国1550—1840年出生人口的预期寿命

在贵族比其他人口更长寿之前的一个世纪里,贵族的平均预期寿命实际上略低于普通人。这一时期的寿命差距远没有18世纪末迅速拉开的差距那么明显——两个群体只有几岁的差距,但这种差距是一致的,有统计学上的意义。这是一种不可思议的现象。财富、社会地位、教育等方面的所有优势反过来导致了预期寿命方面的净劣势。某种原因使得英国贵族的死亡率高于普通人。但那是什么原因呢?

对这种奇怪的差距,最合理的解释似乎有些反直觉:英国贵族比其他人口更易获得医疗保健服务。只要他们愿意,想咨询多少内外科医生或药剂师都负担得起。但由于当时的医药状况相当糟糕,这些干预措施实际上弊大于利。如果你不幸患了流感,或者生来就患有遗传性疾病卟啉病,最好不要看医生,而要通过自身免疫系统实现自愈,避开使用砷或水蛭的虚假疗法。

这些庸医疗法并不局限于英国贵族。来看看威廉·罗森关于发明抗生素的历史记录,其中载明,乔治国王的劲敌乔治·华盛顿在生前最后几个小时接受的治疗手段无异于酷刑。

天亮之时,华盛顿的主治医生乔治·罗林斯……切开了华盛顿手臂上的一条静脉血管,放出大约12盎司

血。在接下来的10小时里,另外两名医生——詹姆斯·克雷克和以利沙·迪克又放血4次,共计放出100盎司血。放掉华盛顿体内至少60%的血仅仅是治疗方案之一。医生们还在这位美国前总统的脖子上涂了一层由蜡、牛油及干燥后的甲虫分泌物混合制成的膏状物。这种膏状物具有强烈的刺激性,能使患者的皮肤起水疱。医生们认为,切开水疱,把里面的液体排出来可以去除病人体内的致病性毒素。医生们让华盛顿用一种混合了糖浆、醋和黄油的液体漱口,在他的双腿和双脚上敷上麦麸制成的药膏,并给他灌肠。另外,安全起见,医生们还给华盛顿开了一剂泻药——氯化亚汞。不出所料,这些治疗方式无一奏效。

血。在接下来的10小时里,另外两名医生——詹姆斯·克雷克和以利沙·迪克又放血4次,共计放出100盎司血。放掉华盛顿体内至少60%的血仅仅是治疗方案之一。医生们还在这位美国前总统的脖子上涂了一层由蜡、牛油及干燥后的甲虫分泌物混合制成的膏状物。这种膏状物具有强烈的刺激性,能使患者的皮肤起水疱。医生们认为,切开水疱,把里面的液体排出来可以去除病人体内的致病性毒素。医生们让华盛顿用一种混合了糖浆、醋和黄油的液体漱口,在他的双腿和双脚上敷上麦麸制成的药膏,并给他灌肠。另外,安全起见,医生们还给华盛顿开了一剂泻药——氯化亚汞。不出所料,这些治疗方式无一奏效。

现在的学者将这一时期称为“烈性疗法时代”——全是明显弊大于利的宏大医疗计划和大胆的医疗干预措施。实践证明,其中一些干预措施相当荒唐,比如华盛顿在弥留之际使用的几种药膏。很多案例甚至可以提起医疗事故诉讼。给病人放血无异于加速其死亡。汞和砷有可能致死,或者使患者处在精神错乱的边缘。如我们所见,“烈性疗法时代”持续的时间比预期的更长。直至第一次世界大战爆发之时,约翰斯·霍普金斯大学创始人威廉·奥斯勒还主张以放血作为军队中流感和其他疾病的主要治疗手段:“如果一个健康强壮的人出现了严重的病情、高烧不退,我认为在患病初期就给患者放血是一种很好的做法。”

首个质疑工业时代的医学和预期寿命之间关联的学者,是一位名叫托马斯·麦基翁的英裔加拿大博学家。20世纪30年代末,战争在欧洲各地爆发,麦基翁受罗德奖学金

资助在牛津大学学习了一段时间,后到伦敦就读医学院。多年后,他将这段经历称为自己求学生涯的转折点。麦基翁在观察医生查房时注意到,医生与病患之间以及医生之间的交流缺少了一些内容。医生们检查患者的生命体征,认真听取患者对病症的描述,最后给出治疗建议。但据麦基翁的说法,他们很少认真考虑“出具的治疗方案是否对病人有任何价值”。尽管麦基翁于1942年获得外科学学位,但在求学过程中,他对医院采取的医疗干预措施的质疑有增无减。他后来这样描述那段时间:“我常常站在病床前扪心自问,我们是否让患者变得更加聪明或者状态更好。我很快得出结论,大多数时候我们并没有做到。”

[6]

资助在牛津大学学习了一段时间,后到伦敦就读医学院。多年后,他将这段经历称为自己求学生涯的转折点。麦基翁在观察医生查房时注意到,医生与病患之间以及医生之间的交流缺少了一些内容。医生们检查患者的生命体征,认真听取患者对病症的描述,最后给出治疗建议。但据麦基翁的说法,他们很少认真考虑“出具的治疗方案是否对病人有任何价值”。尽管麦基翁于1942年获得外科学学位,但在求学过程中,他对医院采取的医疗干预措施的质疑有增无减。他后来这样描述那段时间:“我常常站在病床前扪心自问,我们是否让患者变得更加聪明或者状态更好。我很快得出结论,大多数时候我们并没有做到。”

[6]

战争结束时,麦基翁在伯明翰大学得到了一个颇有吸引力的学术职位:新设立的“社会医学”教授一职。他后来一直担任该职。20世纪50年代初,基于其作为医学生查房时产生的直觉,麦基翁开始进行一项研究,20多年后,其研究成果汇总在《现代型人口增长》( The Modern Rise of Population )一书中。这本书是有史以来有关人口变化研究最具争议和最有影响力的出版物之一。在问世几十年后的今天,该书的论点(现被称为“麦基翁论题”)仍引发争议。

《现代型人口增长》为过去两个世纪的两个关键问题提供了答案。首先,这一时期总体人口的增长是生育率上升还是死亡率下降的结果?对这个问题,麦基翁给出了一个明确的说法。他认为主要原因不是人类生育了更多孩子,而是孩子们存活的时间更长。19世纪下半叶,尽管英国的总人口规模翻了一番,人口出生率却下降了大约30%。但这一事实提出了更加棘手的问题:究竟是什么让孩子们存活了下来?是什么推动了19世纪最后几十年开始的预期寿命的巨大增长?

在麦基翁公开自己的发现之前,传统观点认为是医学的进步起了关键作用。这是一个自然而然的结论:如果人们活得更久,没有像祖先一样死于某种疾病,这肯定表明了医疗工作者的医术更为精湛。在医学院的求学经历很自然地让麦基翁对这一传统观点产生了怀疑,在查看历史数据时,他突然想到了一点:会不会在医生找到有效的治疗方法之前,人们就已不再死于某种疾病。在《现代型人口增长》一书的开篇,麦基翁就将此作为自己的核心论点。

自首次登记死因以来,大多数传染病导致的死亡是由以下疾病引起的:结核病、猩红热、麻疹、白喉和肠道感染。这些疾病也与死亡率的下降密切相关。可以这么说,在20世纪以前,这些疾病都没有有效的免疫方法或者治疗方法。 [7]

数据非常明确:在19世纪最后几十年,以及20世纪头几十年,像结核病这样的疾病导致的死亡人口在明显下降。而在当时,尽管最先进的医学部署的抗结核病武器对患者造成的伤害更小,也不比“疯王”乔治接受的烈性疗法更奏效。英国人口中结核病的发病率下降了,背后一定发生了什么,而这并非医生的功劳,那么到底是什么呢?

最后,麦基翁给出了另一种解释:人们寿命的延长,不是由于医疗干预措施的进步,而是由于生活水平的全面提高,这在很大程度上要归功于农业领域的创新,让更多食物出现在了餐桌上。麦基翁理论的这一部分后来受到了更新的学术研究的质疑,但他认为当时医疗水平很糟糕的看法经受住了时间的考验:大多数历史学家现在认为,总的来说,在第二次世界大战结束之前,医疗干预措施对总体预期寿命的影响是有限的。尽管医生们此前也积累了不少真正有用的知识或医术,由此带来了积极的影响,但都被使用水蛭和砷等荒诞手段的烈性疗法抵消了。至19世纪末,大部分医院和其他医疗环境中极其不卫生的条件也抵消了上述积极影响。为什么用了这么长时间才推翻了这些有问题的做法,这个问题本身就很有趣。我们将对此适时展开讨论。但是,烈性疗法存在了如此长的一段时间,治疗手段又是如此荒谬,这给我们提了个醒:即便“西方”医学近年来取得了种种成就,但在其存在的大部分时间里,它的发展轨迹都相当不理想。而且,首个对预期寿命真正产生积极影响的干预措施根本不是起源于西方。

[1] Howell, Life Histories of the Dobe !Kung , 1—3.

[2] Howell, Demography of the Dobe !Kung . loc. 535—38.

[3] Howell, Demography of the Dobe !Kung , loc. 872—76.

[4] Howell, Demography of the Dobe !Kung , loc. 851—55.

[5] Howell, Demography of the Dobe !Kung , loc. 980—96.

[6] McKeown, The Role of Medicine . x.

[7] McKeown, The Modern Rise of Population . 15.