“食在广州”这一说法,来自清代坊间流传的民谚。民谚说:“生在苏州,死在柳州,玩在杭州,食在广州。”苏州园林好,柳州棺木好,杭州好玩,广州好食——完美概括了老百姓津津乐道的人生享受。

清光绪年间有位名叫胡子晋的南海人写过一首《广州竹枝词》,大赞广州美食:“由来好食广州称,菜式家家别样矜,鱼翅干烧银六十,人人休说贵联升。”从中可见,广州“好食”的声誉由来已久。

事实上,“食在广州”不是某人某天突然说出来的,而是在民间渐渐生成的。这一俗话流传了很多年,几乎是路人皆知,才见诸报端。民国十四年(1925 年)6 月4 日《民国广州日报》登载一篇《食话》,开门见山地写道:“食在广州一语,几无人不知之,久已成为俗谚。”

举世公认广州的东西好吃,举世公认广州人会吃。

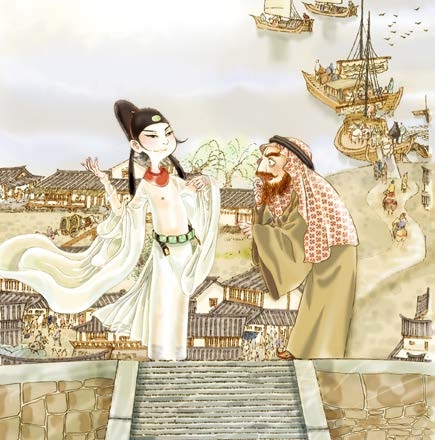

早在唐代,广州崛起为世界性贸易城市,国际化大都市。朝廷在广州设市舶司,相当于海关,每年从这里获得大量关税。广州不但成为全国外贸中心,还是国际海洋贸易东方中心,以至于广州在外国人心中已经成为中国的代名词

。

。

当时有位名叫苏莱曼的波斯商人对中国丝绸的先进程度表示惊叹。有一天,他遇到一位中国官员,官员穿着一身白色丝绸,像裹了雪一样漂亮。苏莱曼对他说:“我奇怪的是,你胸口的那一颗黑痣竟然透过身上的两层衣服也能看到。”官员哈哈大笑,伸开手臂让苏莱曼数数他穿了几件衣服。苏莱曼一数,惊讶得舌头伸出去就收不回来:原来中国官员身上穿了六件丝绸衣服!苏莱曼感叹:中国丝绸轻柔透亮得令人难以置信

。

。

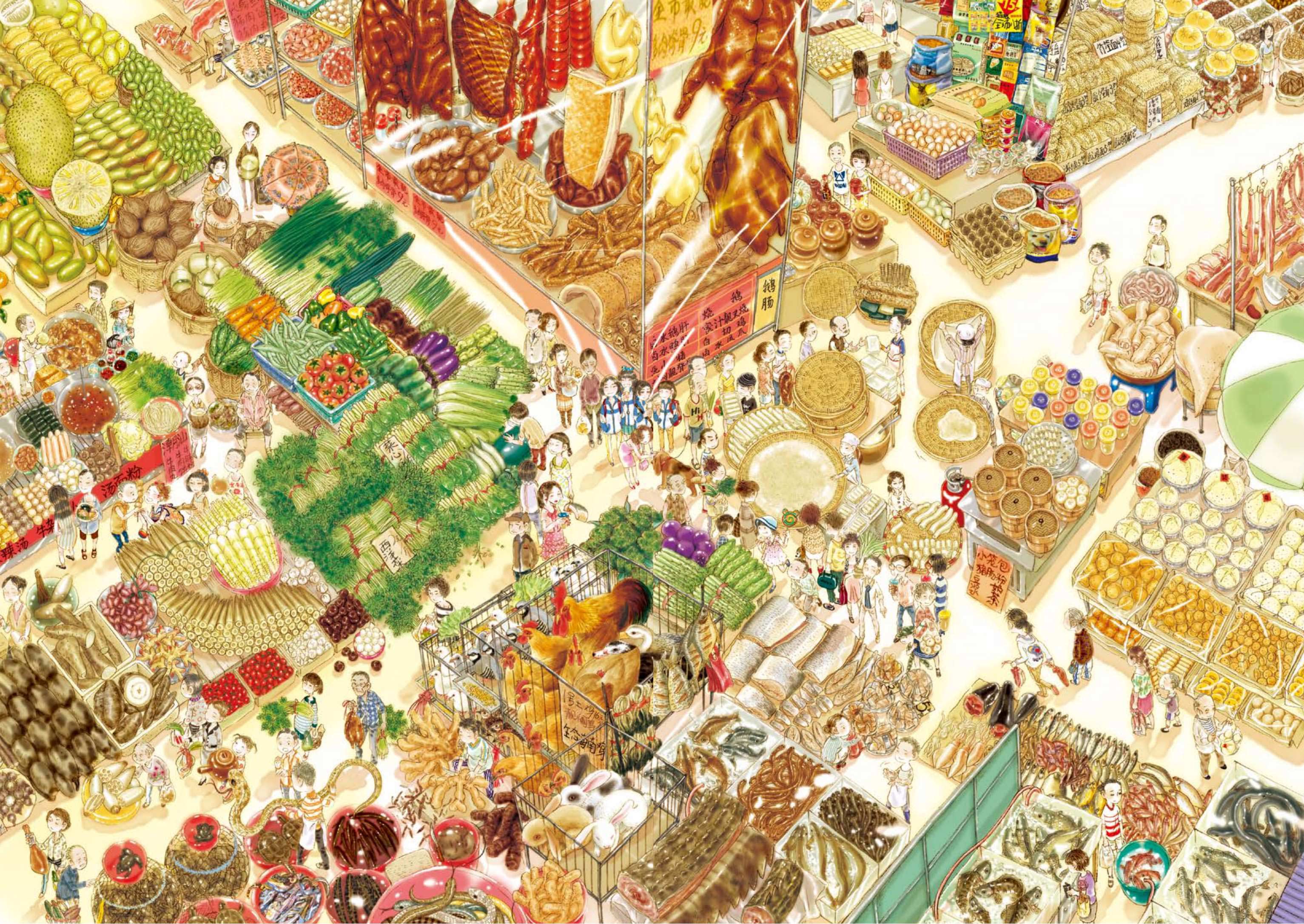

与商贸兴起匹配,广州同时成为美食之都。高档宴席讲究上菜程序,有满满的仪式感。值得一提的是,唐宋时期的广州,已经呈现“全民皆食”的景象:除了高档的酒楼、彩楼、高塔,还有适合一般人的中小食店,做熟食沿街叫卖的流动小贩,夜宵夜市喧声不绝,小酒铺有女侍应。此外,中外小吃诸如波斯、阿拉伯人聚居地“番坊”的牛杂,佛教的罗汉斋,游牧民族的油饼、胡饼、烧饼,北方的馄饨、面食、饼食……遍地开花。

真正确立广州成为全国乃至世界“美食之都”地位的还是清代。

乾隆二十二年(1757 年)清政府关闭了沿海城市贸易港口,只保留广州“一口通商”,广州成为中国经济的南大门,广州十三行成为唯一合法的进出口贸易区,全世界的白银流入十三行。各地商贾云集,十三行的行商富可敌国,他们对饮食的追求“更上一层楼”,令广州饮食花样迭出,向高端精致化发展。广州第一间现代化的茶楼——三元楼,就诞生在外商云集的十三行。三元楼有三层,装饰金碧辉煌,陈设典雅名贵,人们称之为“高楼馆”

,中外商人在这里洽谈商务。它的高大上与广州早期低矮的茶肆、“二厘馆”有云泥之别。

,中外商人在这里洽谈商务。它的高大上与广州早期低矮的茶肆、“二厘馆”有云泥之别。

1825 年,一位名叫亨特的年轻美国人来到广州,他在十三行的美国洋行供职,是外贸小职员,一干 20 年,其间学会中文并写下了《广州番鬼录》和《旧中国杂记》,里面对中西贸易及旧广州的生活情景都有精彩实录。

当时十三行富商有潘、卢、伍、叶四大家族。潘家在广州西关的花园式住宅非常漂亮,有自己的厨师。亨特有幸去过,并记下了潘家“筷子宴”菜单:

扫一扫,更精彩

我们吃的菜有美味的燕窝羹、鸽蛋,还有海参、精制的鱼翅和烧鲍鱼,这些只不过是全部菜式中的一小部分,最后还有各式各样的点心。饮料是用大米酿造的“三苏”(烈酒),也有一种用绿豆、一种用水果黄皮,以及其他我们从未听到过的东西酿成的酒。盛酒的是小银杯或瓷杯,每只杯都放在制作精美的银座上

。

。

十三行时代的高级粤菜宴席,盛酒盛菜的器皿都很讲究。宴席侧重于海味,尤其少不了最高级的鲍、参,这是高档次的标志。鲍、参都是干品,需要提前泡发,耗时费力、制作烦琐,对厨艺要求也高,只有大户人家才具备这种条件。

鲍、参的原材料都是舶来品:极品鲍鱼产于日本青森县,海参产于日本北海道。这也充分体现了广州贸易的发达,粤菜已经率先国际化了。

1831 年 1 月 27 日,中国农历正月初二这一天,亨特与一伙中外洋行职员到芳村花地游园,模仿广州人过年:先是观赏鲜花,然后登上一艘预订的喜庆花艇游览珠江,并在艇上吃了一顿中式酒宴。这艘花艇是最大最豪华的,可载他们连同厨师随行六十几人。这天的菜单同样荟萃中外食材:

扫一扫,更精彩

果品有荔枝干、黄皮干,来自南京的干枣、红柑、黄柑、腌糖姜及来自英国的乳酪。正餐先上来的是鸽蛋、鲳鱼、鳎鱼、鲱鱼、炒鸡蛋、南京羊肉、肥鸡、郊外油菜,还有来自澳门的鲜蚝,来自孟买的鸭肉(其实是干鱼肉)、野鸭、野鹅、水鸭。酒水有英国的两种啤酒,还有上等咖啡。

亨特本是重口味一族,那天他醉醺醺的,竟还记得清淡的三种鱼类和来自澳门的鲜蚝,可见粤菜海鲜之美味。

在亨特的笔下,广州俨然是美食天堂,广州人在美食方面有着强烈的优越感。

清末民初,“食在广州”享誉天下。粤菜博采中外之长,烹饪技艺多达 20 多种。广州包揽天下美食,茶楼酒家星罗棋布,有些名店重金聘请京师名厨,中国各派菜系都在广州设馆,潇湘名吃、四川小吃、金陵名菜、姑苏风味、扬州小炒、京津包点、山西面食等应有尽有。据统计,广州的招牌菜有贵联升的满汉全席、香糟鲈鱼球;聚丰园的醉蟹;南阳堂的什锦拼盘、一品锅;品容升的芝麻鸡;玉波楼的半斋炸锅巴;福来居的酥鲫鱼;万栈的挂炉鸭;文园的江南百花鸡;南园的红烧鲍片;西园的鼎湖上素;六国的太爷鸡;愉园的玻璃虾仁;旺记的烧乳猪;新来远的鱼云羹;金陵的片皮鸭;冠珍的清汤鱼肚;陶陶居的炒蟹;陆羽居的化皮乳猪、白玉猪手;宁昌的盐焗鸡;利口福的清蒸海鲜;太平馆的红烧乳鸽等。

出生于珠江三角洲美食之乡的先行者革命家孙中山,因为精通饮食之道,连强国兴邦这种宏大话题都以饮食为例,且信手拈来。

在撰写《建国方略》时,他开门见山,以饮食论天下。1918 年前后,在孙中山看来,中国要数能排在世界首位的,是饮食文明。中国菜品之丰富,为欧美各国闻所未闻,不说源远流长的古代“八珍”及鱼翅燕窝,诸如肉食里面六畜的脏腑,以及日常所吃的豆制品及三菇六耳,欧美人都很少作为食材。大部分中国老百姓无论身处何地,都或多或少了解清茶淡饭、菜蔬豆腐能养生。欧美人很少关注食疗养生,烹饪手法也较单一,在饮食文明上跟中国有一定差距。

孙中山还创过一道“四物汤”,原材料为木耳、黄花菜、豆腐和豆芽。这四种素菜非常家常,简单营养,关键是它们尤为搭配。搭配就是味道互相碰撞,能撞出美味来。煮这道菜有个讲究,不是一次全部倾入,而是先后有序:烧镬下油爆香姜丝、蒜丝,先放木耳,其次是黄花菜,再是豆腐,最后是豆芽。木耳补气补血,润燥利肠,含蛋白质、甘露聚糖和多种氨基酸,能润肺抗衰老;黄花菜富含维生素A、纤维素和铁,健胃补脾又通便;豆腐为豆制品,富含植物蛋白,有“肉类之功”而无“肉类之毒”。

这四物相撞,质感不同,却相辅相成互为补足。这样的什锦素菜,斋而不寡,色彩鲜艳,拼配巧妙,食养同源——这就是中国菜的伟大之处。

“食在广州”还有标志性的人物和家族

。

。

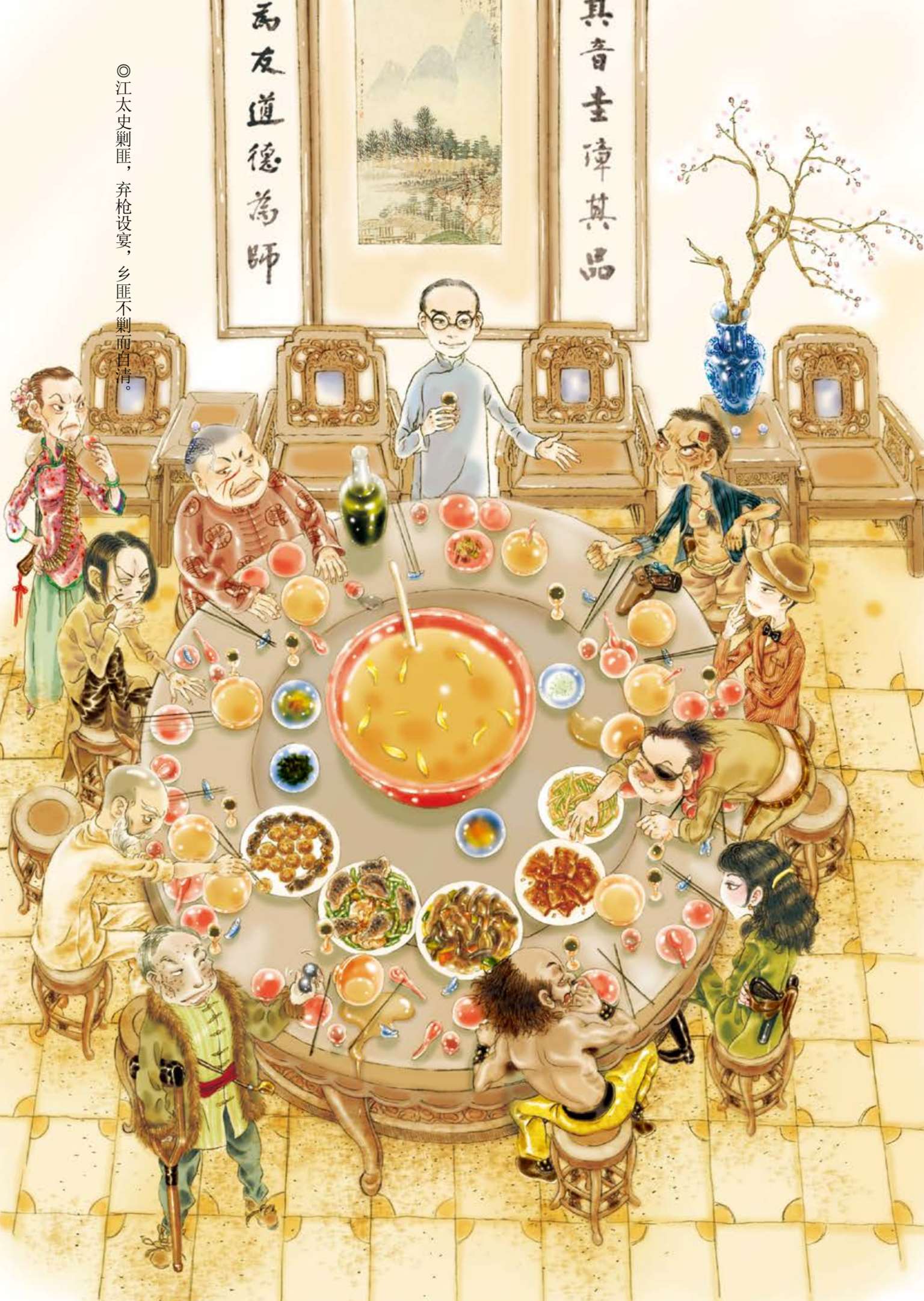

清末民初,粤菜达到一个鼎盛期。当时最负盛名的有两个代表性家族,一个是谭家菜,一个是太史菜。这两个家族都诞生于广东南海。谭家菜北迁之后,融合各菜系而成为顶级官府菜,而太史菜恪守粤菜特点并发扬光大,成为羊城食坛第一家。太史菜由南海绅士江孔殷所创,他是羊城食坛的首席美食家,是“食在广州”的标志性人物。

江孔殷是清末最后一届进士,曾任英美烟草公司南中国代理,家底殷实,诗酒风流。江家食事繁荣,厨子设了四名:一位中菜大厨,一位点心师,一位斋厨,还有一位西厨。

◎谭家菜

广州各大酒家唯江家马首是瞻,江家每推出新菜,各大酒家立即模仿,冠以“太史”之名招徕食客。凡冠上“太史”二字的新菜,不胫而走,风靡一时。著名菜式包括太史豆腐、虾子炆柚皮、玻璃大虾球、冬瓜蟹钳、炒肚尖及生炒牛肉饭等。当时的军政要员、中外使节、富商巨贾、骚人雅士,各路英雄好汉,都以登临太史第宴席为荣。

每年秋冬,江家开始办宴,江太史每天只请一席。他平生最痛恨的就是筵开百席。他认为,厨子集中精力,每天只能做好一桌子菜,如果再多,水准难保。一旦水准不保,宴客就失去意义。所以,无论军、政、商、艺各界朋友多少人在排队,江家也只是一天一席地宴请,务求尽善尽美。于是乎,江家宴会从秋风乍起一直办到农历年底。

江太史公为人侠义豪爽,以食结缘,广交各界朋友。在当广东清乡督办期间,他不但不去剿匪,还请三山五岳的匪首饮宴,在觥筹交错之间结成莫逆之交,结果乡匪不剿而自清。

如果说太史菜是“食在广州”的本地传奇,那么谭家菜就是“食在广州”的京师传奇。

谭家菜的创始人是广东南海谭宗浚父子。谭宗浚于同治十三年(1874 年)考中榜眼,北上进入京师翰林院,成为官员及最高级别的知识分子。他精于美馔佳肴。晚清京城官圈每月举宴,家家有私厨,轮流做东,攀比成风。谭家菜是粤菜与京菜巧妙融合,鲜美可口,风格独具,赢得“榜眼菜”的美誉。

清帝退位,朝代更迭,没有影响京城食风。到民国初年(1912 年),有三家私房菜饮誉京城:军界的段家菜(段祺瑞),银行界的任家菜,财政界的王家菜。不过,谭家菜却名盖此三家,技压群芳,独领风骚。

谭家菜精于鲍、参、肚,它的特点是用料精贵,甜咸适度,鲜滑软稔,慢火细做,回避剧烈。它只用糖和盐,以甜提鲜,以咸提香,突出原汁原味,决不用胡椒、花椒和味精,这便是南甜北咸、互为提携的中庸之道。

20 世纪 20 年代,谭宗浚之子谭篆青开始收费办宴。谭家菜也很快风靡上流社会,被达官显贵追捧。最初来订席的要提前三天,后来是一周,再后来是一个月,甚至三个月。

吃过谭家菜的张大千评价:“谭家菜的红烧鲍脯、白切油鸡为中国美食中之极品。”另一位京城美食家在品尝过谭家菜后,发出了“人类饮食文明,至此为一顶峰”的感叹。

以上故事,犹如“食在广州”的吉光片羽,在多个时空发出耀眼的光芒。

今天,“食在广州”已经成为一种文化自信,激励着一代代岭南人,他们用美食把平凡的一日三餐变成艺术。改革开放 40 多年来,粤菜一步步从复苏走向高度繁荣,延续着“食在广州”的高光时刻。

扫一扫,更精彩