广府有深厚的商业文明基础。广府人务实、低调,崇商重利,以和为贵,强调和气生财,家和万事兴。比较突出的一个特点,就是广府人温和平淡,较少在公共场所争吵。

争什么呢?“吾啱讲到啱(粤语,意为不合适谈到合适为止),万事有商量”。这不但是口头禅,还是行动纲领。茶楼里,一桌桌谈生意的甲方乙方,他们都是边喝茶边吃点心边议交易,从不会高声对骂,一定互惠互利,双方都能接受,在融洽的气氛中“倾掂”(粤语,意为谈妥)一桩桩生意。

千年商城,就是这样一天天、一年年有斟有酌地发展起来的。只有务实又能灵活变通的人才能把生意做大、做长久。

广州是中国禅宗的发源地。第一代和第六代祖师都曾在广州驻留。

中国的禅学经过六祖慧能的改造,加入了岭南文化的务实精神,注重当下,关怀现实,最终在岭南立住脚跟,并开枝散叶。慧能开创的南禅,被称为“农禅”,强调“一日不作,一日不食”“担水砍柴,无非佛道”,所以能深入民心,是生活化、世俗化的禅。

1400 多年前,印度高僧菩提达摩乘船经水路来到广州。那时的西关下九路就是珠江岸边,达摩在下九路北侧码头登岸,就地结草为庵开始传教,这块地被后人称为“西来初地”,这个草庵后来成了华林寺,也叫“西来庵”。

这一年是 527 年,正是南北朝时期的梁朝。梁武帝信佛,大兴佛教,广州刺史(广州最高行政长官)得知达摩到来,如获至宝地把他送入京师,让他为梁武帝讲佛。可惜达摩与梁武帝话不投机,达摩心灰意冷,从京师转道去了嵩山少林寺。

达摩把自己身上披的木棉袈裟和吃饭的钵——合称衣钵,作为禅宗道法授受的信物,传给第二代宗师,此后代代相传,直到第六代祖师慧能才终止。

为什么不再传衣钵?因为禅宗的核心是传心印、传经典,而非传衣钵。衣钵无非是象,当初达摩携禅宗而来,担心世人不信,才以衣钵为证,证明有法可依,有法可学。到六祖时,禅宗已经大弘于天下,不需要衣钵证明了。

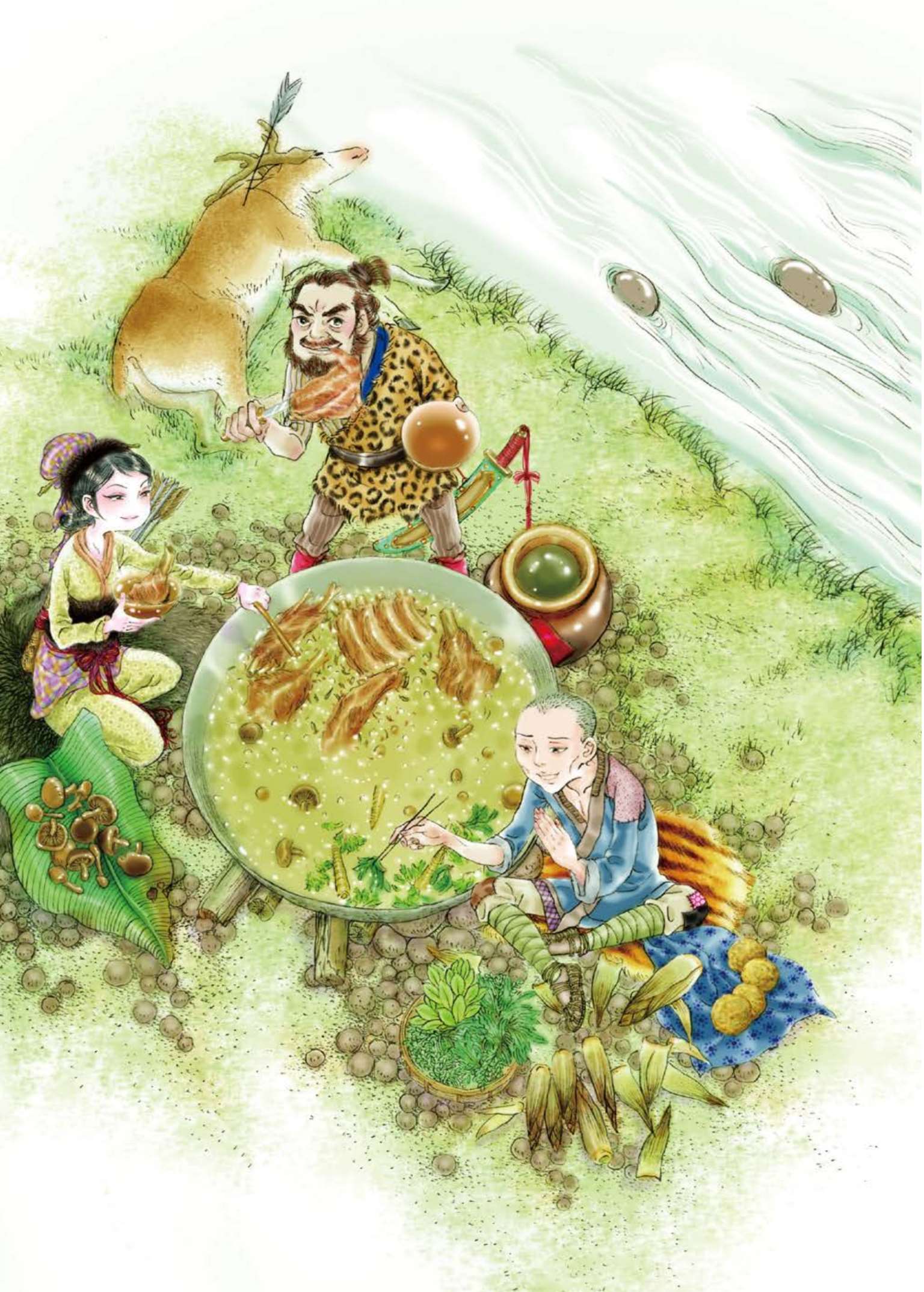

衣钵是尘世争名夺利的焦点,慧能一生因衣钵之争而陷于颠沛流离,九死一生。为了躲避追杀,他逃到广东四会一带藏匿了 15 年。这 15 年,他与一群猎人一起生活。猎人以捕食山中猎物为生,是吃肉最多的一群。慧能感觉混迹于这群人中是最安全的,追杀者怎么也想不到在一群杀生食肉者中间藏着一个念佛食素不杀生的和尚。

慧能理解的禅宗是充分生活化的,他说:“佛法在世间,不离世间觉。”意思是不必抛弃现实生活去进行修炼。而且,修炼方式不拘一格,“吃、住、坐、卧都是禅师,无处不是禅,处处都是禅,修禅,学禅不拘形式,只要你心中念佛,学佛,行佛,你就是佛,心中有佛就能成佛。”于是,他把贵族式的静坐安心修禅转换为在“运水搬柴”劳作世间俗事中悟禅。把当时的贵族佛教改造为普罗大众的佛教。他还特别指出:“佛在心中,悟时众生是佛,迷时佛是众生。”所以,“求佛参禅无时,无处,无在。”

猎人叫他守网,他把落入网里的禽畜放生。在山里,猎人每天吃肉都是涮熟就吃。众人围坐一起,中间架一口大锅,底下烧柴火。水沸了,把肉放入锅里涮一涮就大嚼起来。慧能不吃肉只吃青菜,但他从不张扬。在深山老林,只有一口锅,他不能提出更多要求。他默默地把青菜放入锅边,在肉汤里烫熟了再挟到自己碗里吃,他的青菜不可避免地沾上了动物的腥膻油脂,后人称他吃的为“锅边菜”或“肉边菜”。猎人问他:“你怎么不吃肉呢?”他说:“我从小习惯了。”

慧能的智慧慈悲、外方内圆就体现在这里:身陷诱惑之海,既执守素食原则,又灵活应对。在“肉”与“菜”之间,做到了自净其心。

如今,在广东四会一带,老百姓逢年过节便打边炉(粤语,意为打火锅),做一桌“肉边菜”,纪念慧能。火锅里有大量素菜,也不必避荤,骨头和肉作汤底是少不了的。等锅里的肉汤煮开了,便逐一地放入豆腐、猪红、豆干、面筋、萝卜、香菇、金针菜、平菇、草菇、蘑菇、金针菇等,最后是各式蔬菜。

后人评价慧能的最大贡献是他完成了佛教的中国化、世俗化、平民化。

慧能之后世间再无七祖八祖九祖……但佛禅光大于世,信众无数,禅宗成为中国佛教最大宗门,上至皇帝百官,文武俊贤,下至贩夫走卒,黎民百姓,朝野共赏。

这一切与他的出身、经历,尤其是躲避追杀、多年与猎户一起生活的种种磨难是不能分割的。

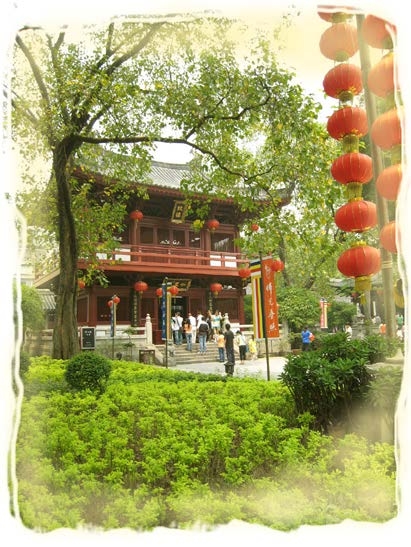

藏匿了 15 年之后,慧能现身广州光孝寺,这是光孝寺最辉煌的一页。

广州人都知道“未有羊城,先有光孝”。光孝寺原是南越王第三代子孙所建的住宅,到三国时吴国有一个官员被贬到这里,把它扩建成讲学堂,之后这里成为寺庙。东晋开始有印度名僧来传教。

光孝寺最出名的是那棵年代久远的菩提树。那是南朝(502年)印度和尚智药三藏种下的,不过原树已仙逝,如今这棵移植来的菩提树也有 200 多年的历史,有两三人合抱那么粗。原来,此树是毕钵罗树,产于印度,传说佛祖就是在这种树下“证得觉悟”,大家便把这种树改称为“觉悟”树,觉悟在梵文里就是“菩提”。这棵菩提树之所以闻名遐迩,是因为它成就了六祖慧能。唐高宗上元三年(676 年),慧能听说广州光孝寺来了一位名叫印宗的大法师,便悄悄地来到光孝寺。这天,印宗正在讲经,忽来一阵大风,把悬挂在大殿上的佛幡吹得东摇西摆。印宗问,什么在动。弟子们议论纷纷,有的说:“是幡动。”有的说:“幡是无情物,是风在动。”这时慧能排众而出:“不是风动,也非幡动,而是仁者心动。如果仁者的心不动,风也不动,幡也不动。”印宗一听,知道高人现身,便邀他私下详谈。慧能把珍藏了 15 年的衣钵拿出来,印宗这才知道大家找了那么多年的六祖就在眼前。于是,印宗择好正月十五元宵节,邀来全唐十大高僧,在菩提树下,见证慧能剃发受戒,成为禅宗第六代宗师。

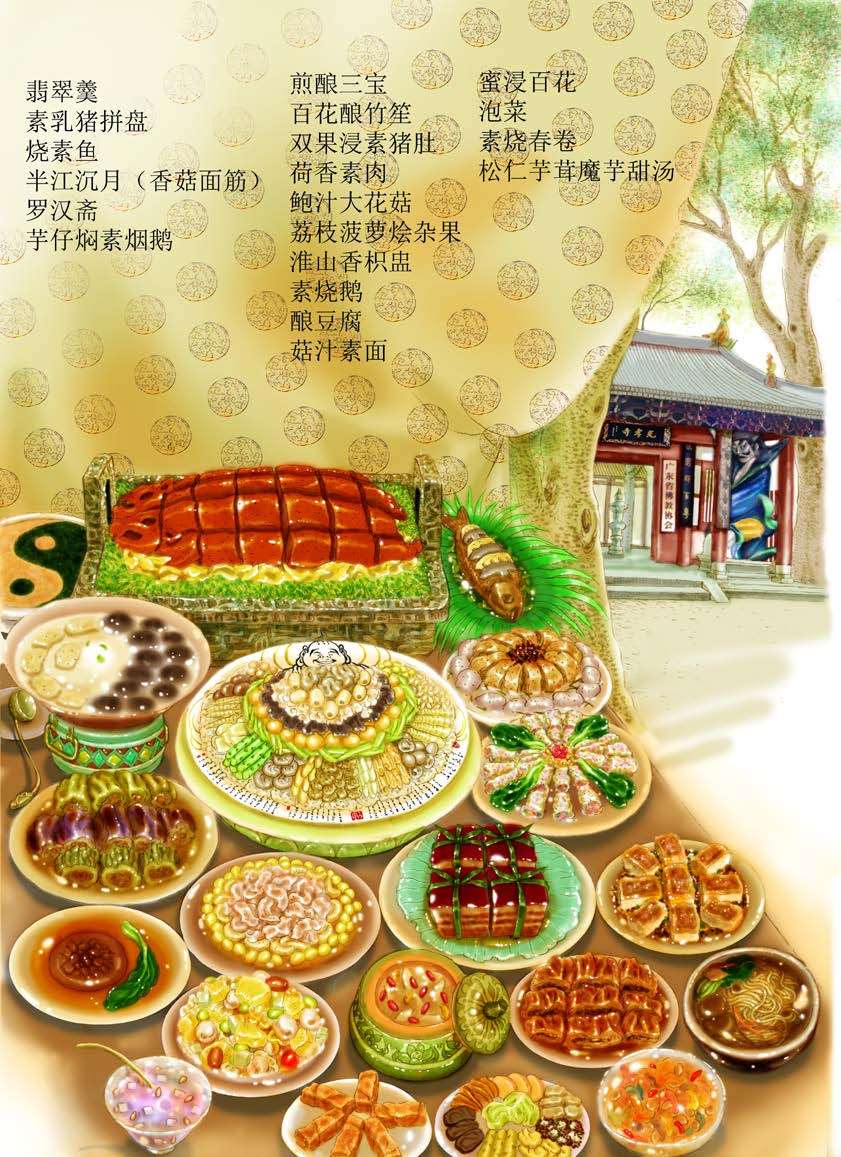

如今,光孝寺里里外外都有素菜馆。

吃素是中国人的天赋特权,因为中国的蔬菜有 600 多个品种,相当于欧洲的 6 倍,正可谓“我不吃素,谁去吃素”!素菜在东汉初年便随佛教传入中国,之后在寺院中流传。早年和尚化缘,沿路乞食,遇肉吃肉,遇素吃素,因地制宜,全无禁忌,只要保证吃到嘴里的是“三净肉”就可以了。哪三净?不是自己所杀,不是自己教唆别人去杀,不是亲眼看见禽畜被杀,此为三净。如是这样,今天所有都市人吃的都是“三净肉”。可喜可贺,社会在进步,我们无意中抵达初期的佛境。粤式素菜里最正宗的要数罗汉斋,不仅有“三菇”“六耳”,还有“九笋”“一笙”:三菇是草菇、蘑菇、冬菇;六耳是榆耳、桂花耳、雪耳、黄耳、石耳、木耳;九笋是露笋、毛尾笋、冬笋、笔笋、吊丝笋、猪肚蓝、甘笋(胡萝卜)、菜笋(菜远或银芽)、姜笋;一笙就是竹笙。汇集 19 种材料,才成就一钵上等素馔。

素食不仅能促进健康,还有清除杂念、催人向善的作用。为此,我们的老祖宗说:“咬得菜根,百事可做。”也就是说,要做大事,成大业,非得有咬菜根的韧性和毅力。幸好,咬菜根也不是纯粹的苦行,懂得食素的人,能从菜根里面嚼出芳香来。

遥想当年,慧能天天吃“肉边菜”,这其实与“大隐隐于市”异曲同工,既是变通,也是最艰难的坚守。

扫一扫,更精彩