近代以来,自然科学的发展与技术的进步相辅相成、密不可分,具有观察功能的实验仪器对于推动微观自然科学的崛起功不可没。

17世纪,英国科学家罗伯特·胡克(RobertHooke,1635—1703)使用复合显微镜,第一次观察到软木组织中的蜂房结构,并将其命名为“细胞”,由此开启了人类观察微观世界的大门。

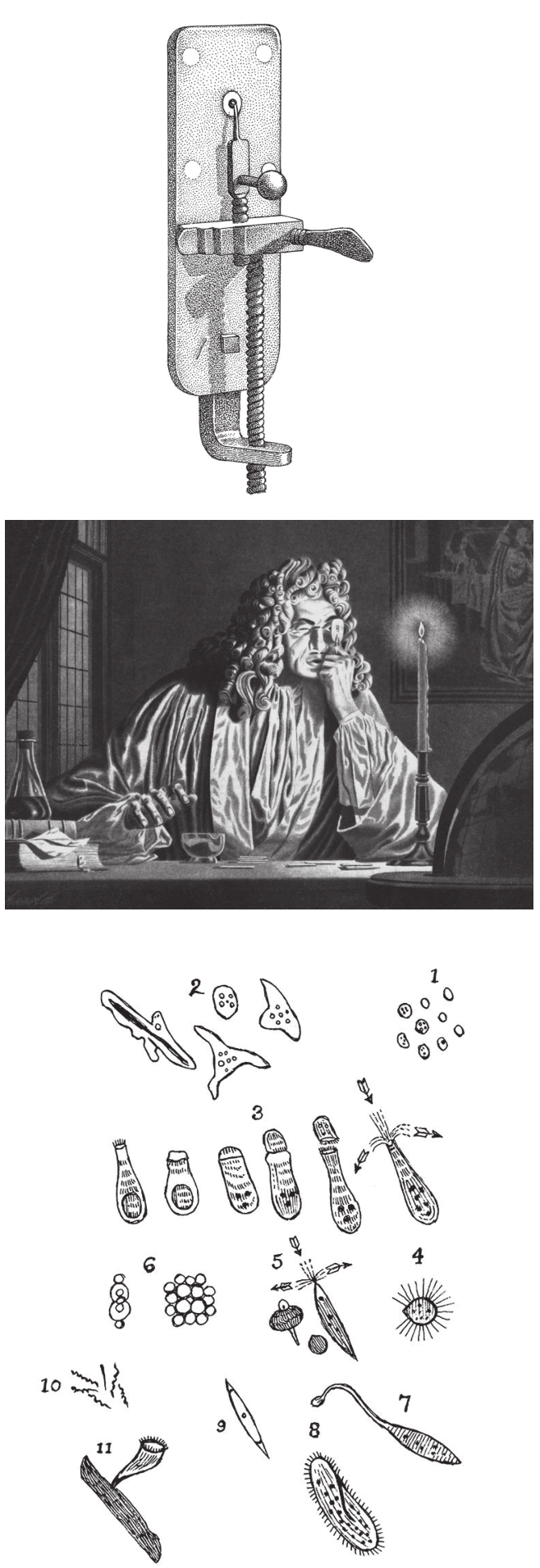

出生于荷兰的安东尼·菲利普斯·范·列文虎克(Antonie Philips van Leeuwenhoek,1632—1723)是位商人,也是位科学家。他早期对放大镜非常好奇,但苦于没有足够的资金购买。后来,他受到罗伯特·胡克《微物图志》的启发,通过对书中介绍的内容进行学习,经过模仿、制作、改良,打磨出了放大倍数约为300的显微镜。列文虎克将牙垢、污水、腐败有机物等不同来源的样本,放在显微镜下观察,他惊奇地发现视野里布满了大大小小、形态不一的微生物。原来,即使人们看不见微生物,也丝毫不会影响这些千姿百态的微生物的存在!列文虎克将它们命名为Dierken,意思是小动物,并将观察到的微生物用绘画的形式记录下来。这份实验观察记录被列文虎克寄到了英国皇家学会。他取得的成果在学术界引起了巨大的轰动,这是人类首次观察到微生物,也是人类首次观察到细菌。

列文虎克使用显微镜观察各种微生物

可以说,对于细菌的发现,光学显微镜起到了非常重要的作用。显微镜的发明和利用突破了人类裸眼的极限,将对自然科学的观察由宏观引入微观。列文虎克通过使用显微镜进入了微观世界,人类也自此开启了研究微生物的时代。列文虎克致力于改善光学显微镜,被后世称为“光学显微镜之父”。

18世纪,丹麦动物学家奥托·弗里德里希·米勒(OttoFriedrichMüller,1730—1784)使用显微镜对细菌进行了细致观察,将观察到的细菌形态,在著作中以插图的形式详细地记录下来。由于当时的显微镜制造技术没有突破性的进步,微生物相关的研究进展缓慢。进入19世纪,产业革命促进了机械制造技术的发展,光学理论也有了进步,这使得显微镜的性能有了极大的提升。1838年,德国博物学家克里斯汀·戈特弗德·埃伦伯格(ChristianGottfriedEhrenberg,1795—1876)根据观察到的细菌形态,对细菌进行了分类,“细菌”(Bacterium)便是由他命名的。

随着科学家对传染病的持续关注,他们在研究中也对微生物有了更深入的认识和了解。路易斯·巴斯德(LouisPasteur,1822—1895)和罗伯特·科赫(RobertKoch,1843—1910),就是19世纪这个领域杰出科学家的代表。

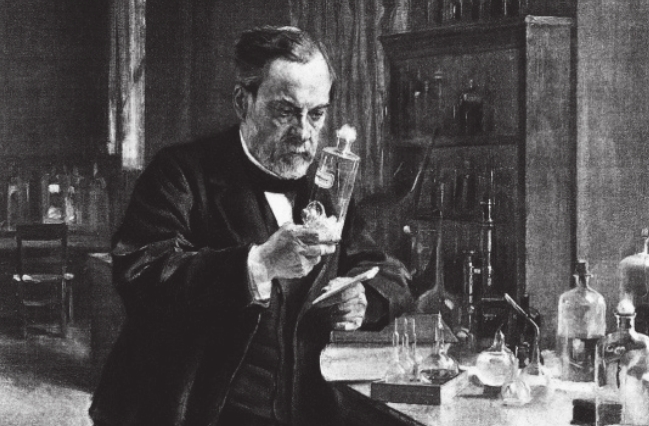

当时在法国,一些酒厂发现酒存放久了口味会变酸,这个问题一直困扰着酿酒业。一家酒厂厂主找到了巴斯德,希望他能解决这个问题。随后,巴斯德准备了两个观察样品——未变酸的酒和已变酸的酒,分别取样放在显微镜下观察并进行比较。他发现在已变酸的酒中,除了圆圆的用于发酵的酵母菌之外,还有一种杆状外形的菌类,并且随着放置时间变长,杆状细菌的数量会增多。巴斯德的研究验证了正是乳酸杆菌导致酒的口味变酸!为此,巴斯德摸索出不同的加热温度,使得在酿造过程中既能保持酒的口感,又能杀死乳酸杆菌,解决了酒变酸的问题。这个杀菌方法,便是大家耳熟能详的“巴氏消毒法”。时至今日,商店中的乳制品,很多都采用的是“巴氏消毒法”。此外,巴斯德还用鹅颈烧瓶实验证明了空气中有大量的微生物,驳斥了“自然发生说”。

正在做实验的巴斯德

那个时代,人们普遍认为疾病是由于人食用了带有毒素的食物,或者沾染了不幸的东西(迷信)所导致的。随着“疾病细菌说”的提出,学界普遍认为疾病是由不同的微生物引起的,但却没有充分的实验证据证明。那么,微生物和疾病的关系到底是怎样的呢?

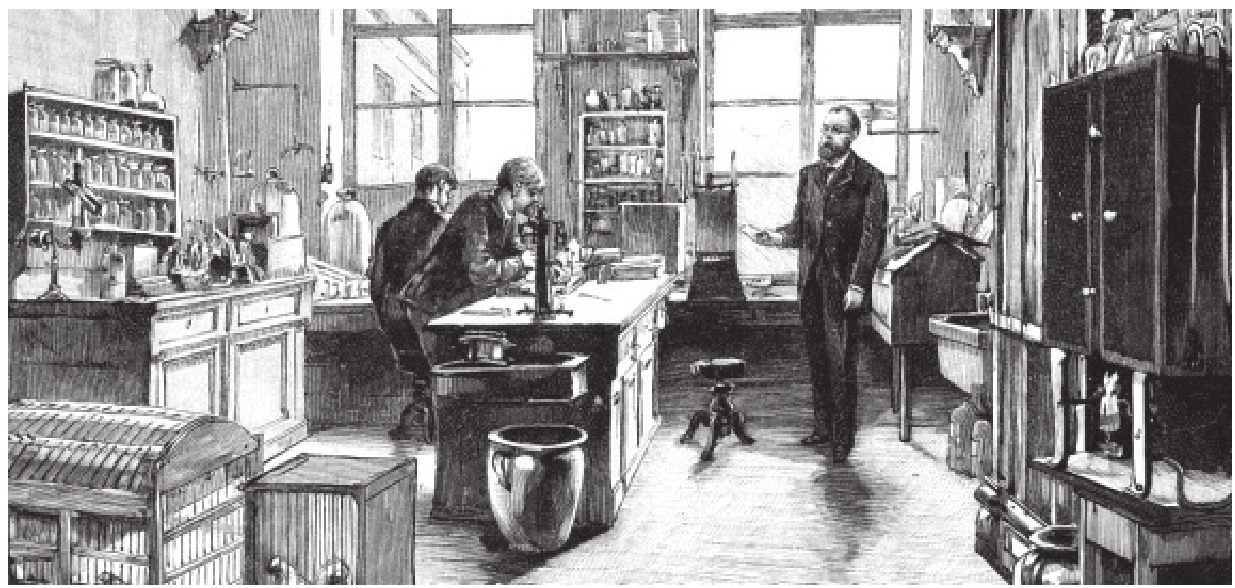

19世纪晚期,科赫在乡村医院工作。当时,炭疽热传染病正在发生,导致许多牲畜死亡,这个病还会传染人类,使人类皮肤溃烂,甚至死亡。科赫收集了死亡牛羊的血液样本,放在显微镜下进行观察,他发现一些小小的、杆状的细菌,这种细菌在健康的牛羊血液样本中是没有的。科赫针对含有杆状细菌的血液,设计了几组实验。在小白鼠实验中,他发现杆状细菌会导致小白鼠生病,后来他将这个菌株命名为“炭疽杆菌”。这是人类历史上首次用科学的实验方法,证明了细菌和疾病的关系,某些疾病确实由特定的细菌导致!同时,科赫发现细菌在牛的眼房水上培养的过程中会自我繁殖,还会在不良环境中,如高温、干旱、辐射和毒素等恶劣条件下,存在芽孢的状态,来保护自己得以生存。

正在做实验的科赫

这期间,科学家使用液体培养基培养细菌,这种方法导致各种细菌混合在一起,无法分离。如何从含有多种细菌的培养液中,提取、分离不同的菌株?如何培养纯种细菌?科赫冥思苦想了许久,在对生活细致观察后,他在试验中用琼脂将含营养物质(土豆、肉汤)或含血清的培养基凝固,创造了不同的“固体培养基”,再将沾有细菌液体的针尖在培养基表面划线,培养基表面就能长出不同的单菌落。科赫的方法可以培养并分离出纯种细菌,是细菌研究方法上的一次重大突破。

为了观察更多的病原体形态,科赫和他的助手在结核杆菌的研究中,摸索出了细菌染色法,给结核杆菌染蓝,解决了它因无色而无法被观察的问题。从显微摄影、固体培养、细菌分离到细菌染色,这些技术促进了细菌研究,一直被沿用至今。根据这一系列的科学实验结果和规律总结,科赫提出了著名的“科赫法则”,它在很长时间内被作为验证病原体致病性的“黄金”规则。1905年,科赫因发现结核杆菌并证明了其病原性,被授予了诺贝尔生理学或医学奖。

大肠杆菌

在19世纪这个群星闪耀的时代,诞生了许多珍贵的、意义不凡的科学发现。科学家发现了白喉杆菌、大肠杆菌、痢疾杆菌、鼠疫杆菌、伤寒杆菌、脑膜炎球菌和破伤风杆菌。

这其中,不得不提到特奥多尔·埃舍里希(TheodorEscherich,1857—1911)。在近代欧洲,腹泻导致的新生儿死亡率居高不下,埃舍里希一直致力于研究细菌对儿童胃肠道的影响,终于在肠道中分离出了大肠杆菌。

后来的科学研究发现,其实大部分大肠杆菌都是正常肠道菌群的一部分,只有少数大肠杆菌会导致人畜患病。在实验环境中,大肠杆菌生长迅速,营养需求简单,能够既方便又稳定地培养和传代,且具备完整的基因组序列信息和清晰的遗传背景,这些特点使大肠杆菌成为研究生命现象的一种模式生物。作为研究载体和工具,大肠杆菌为分子生物学的发展做出了重要的贡献。为了纪念埃舍里希,人们将埃希菌属(Escherichia)作为大肠杆菌的属名,大肠杆菌被命名为Escherichiacoli,简写为E.coli。

认识了细菌与疾病的关系之后,有很多科学家利用这些认知和原理,进行了意义重大、影响深远的应用。英国著名外科医生,约瑟夫·李斯特(Joseph Lister,1827—1912)使用石炭酸对手术工具、环境进行消毒,降低了手术感染发生率和死亡率,开创了外科消毒法的先河;丹麦细菌学家,汉斯·克里斯蒂安·革兰(Hans Christian Gram,1853—1938)发明了细菌学中重要的鉴定染色技术:革兰氏染色,基于细菌细胞壁的结构不同,细菌能被染成两种不同的颜色,呈紫色的为革兰氏阳性菌(G+),呈红色的为革兰氏阴性菌(G-)。与此同时,人们也认识到,除了部分微生物会致病外,细菌对于其他生物也有着诸多积极的作用,荷兰植物学家,马丁努斯·威廉·拜耶林克(Martinus Willem Beijerinck,1851—1931)分离出根瘤菌,根瘤菌有固氮作用,能为植物提供营养。