明代宣德年间,怀庆府王屋山一带,盛产一种叫地黄的药材。这种药向来是“一药两用”,生的时候,它可以清热;制熟的时候,可以用来补血。因此,王屋山麓便住着几户专门炮制地黄的药农。

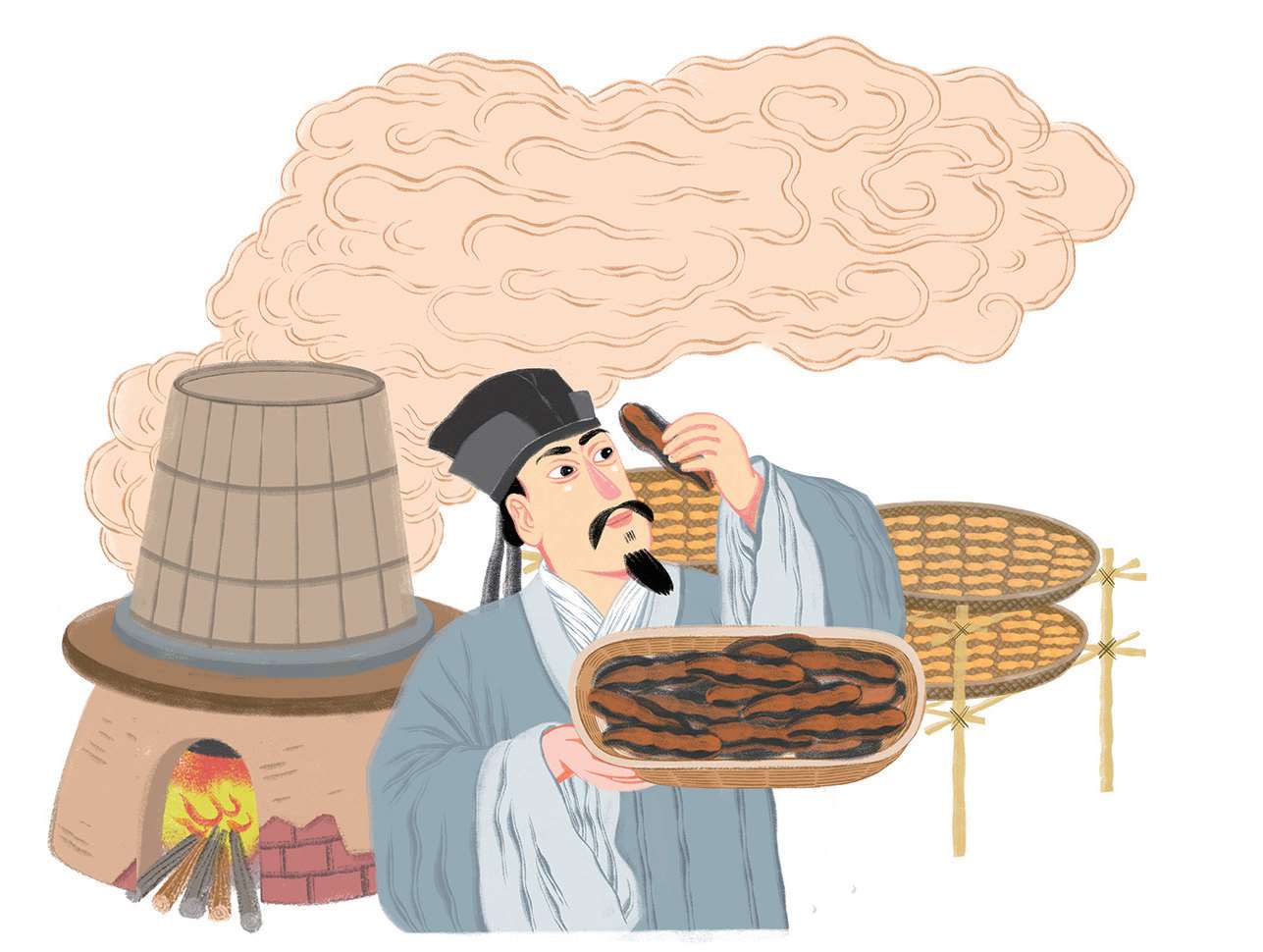

依照古法来炮制地黄,是讲究“九蒸九晒”的。每蒸一次,须耗时六个时辰,蒸透后再取出来晒干,如此反复。蒸一天晒一天,总共得花费十八天,才能制成一批,若碰上阴雨天气,则炮制的时间会延长至一个月以上。

于是,杨松、张全、黄甫这几户人家,先承受不住了,便跑去跟周元清商量,说古法“九蒸九晒”太费时费力,且每次蒸制,得加黄酒、砂仁之类的配料,成本也让人吃不消。不妨将蒸制的次数减少,比如减至“六蒸六晒”,甚至“三蒸三晒”,如此减时增效,压缩成本,才可赚钱。

周元清听后,却皱起了眉头。因为他们的地黄是要卖给山下的几家药铺的,而药铺里的人都是行家,他们一定看得出来。那几户人家却认为,不妨跟药铺直说,这熟地黄是几蒸几晒的,而相应的收购价也随之降低。如此一来,药铺的人肯定会动心。因为地黄品质的微妙改变,病人是很难吃出来的。药铺照样可以按原来的价格出售,以获取更多的利润。这样对于药农和药铺来说,无疑是双赢的。

然而,不管其他几家说什么,周元清就是不同意,双方话不投机,从此分道扬镳,各行其是。

跟杨松他们料想的一样,山下的几家药铺听说了他们的方案之后,都觉得这是赚钱盈利的好主意,便决定收购“六蒸六晒”的熟地黄。他们打算若进展顺利,则继续压缩蒸晒的时长。

由于杨松他们几家的熟地黄价格下降,因此每制熟一批,便被山下药铺收购一空,名声打开后,邻县的药铺也联系上他们,与他们做起生意来。久而久之,简化后的熟地黄炮制工艺泄露了出去,并开始被其他地方的药农所效仿,以至于整个怀庆府的药铺再也不见“九蒸九晒”的熟地黄。

就这样,周元清家的熟地黄被彻底冷落了,由于成本高,售价也高,周元清四处兜售,跑断了腿,也没有药铺愿意收购他家的地黄。

眼看周元清无路可走了,一家药铺的伙计可怜他,便建议他:“怀庆府来了个名医,绰号叫‘李缓’的,你听说了吗?”

“李缓?为什么叫他李缓?”周元清问。

伙计道:“他本姓李,又因他的口头禅是‘脉要和缓’,说多了,百姓们就叫他‘李缓’了。此人是从太医局出来的,医术高超,你不妨把地黄卖给他。”

周元清道:“就算卖给他,我的地黄也便宜不了,他能要吗?”

伙计道:“能要,一定能要。一来,李缓不缺钱;二来,真正的名医,尽管也看重钱,但更看重自己的名声。因此,为了维护自己的名声,他们宁可多花钱,也要收购好药。”

伙计这一番话,如指路明灯,照亮了周元清的前程。

周元清当即收拾地黄,赶着马车,进城去找李缓。而结果也真如伙计所言,李缓一见周元清家那乌黑饱满的熟地黄,眼睛都亮了。他取一块来尝,只觉得味道甘美纯正,浑厚异常,而做工又十分细腻,连吃几块,都没吃出一点夹泥带沙的感觉。他二话不说,收了周元清的熟地黄,并跟周元清说好,以后他的医馆,只用周家的熟地黄。

渐渐地,名医李缓只用周元清家熟地黄的消息,在百姓间不胫而走。百姓们去药铺抓药时,都会跟药铺的伙计特别强调,只要周元清家的熟地黄,别家炮制的不要。此风气愈演愈烈,药铺掌柜再也按捺不住,纷纷向周元清示好,希望能收购他家的熟地黄。

自此,周元清“死而复生”,东山再起,无论名声还是收益,都超过了杨松他们,成为怀庆府炮制熟地黄的第一人。

于是,杨松他们坐不住了。这年秋天,他们见周元清家的地黄又是大丰收,光亮如漆的熟地黄晒满院落,个个都觉得眼馋而愤懑,便齐集杨松家中,商量对策。

杨松道:“周元清的这批熟地黄,已经八蒸八晒了,明天再晒一天,便又可大功告成,送往李缓那儿卖钱去了。”

张全恨恨地说:“如今百姓已认准了他家的地黄,若不将他家地黄的名声搞臭,你我将永无出头之日。”

黄甫道:“光发牢骚有什么用,倒是想想办法啊。”

杨松想了想,说:“我有一计,可使周元清身败名裂,但须二位帮忙。”

张全和黄甫纷纷表示愿意效劳。杨松便说出了他的方案,其目的是要毁掉周家熟地黄的品质。

众所周知,地黄性寒,容易导致滑肠、腹泻。这就是为什么炮制地黄时,常常要加一些砂仁与陈皮,祛除地黄的阴寒滋腻,以免滑肠之苦。而杨松的诡计,是使周家的熟地黄重新变得阴寒滑肠。方法也简单,就是取一定量的大黄,煎成浓液,倒入尖嘴壶中,再趁周元清不备,将壶里的大黄浓液滴入周元清所晒的熟地黄中。那么周元清的这批地黄,名声必毁。

次日早上,杨松以农事繁忙为由,将周元清请去帮忙,黄甫、张全二人便拿着尖嘴壶,潜入院中,偷偷将大黄浓液滴在了周家的熟地黄上……

下午,周元清从杨松家回来,并未发现熟地黄的异样,只觉得九蒸九晒后的熟地黄,已被秋日暖阳彻底晒透,便将地黄全收了起来。随后,周元清出门去请杨松等人来他家吃晚饭。

杨松他们表面上虽答应了,但都觉得周元清突然请他们吃晚饭,会不会不怀好意?可仔细回想周元清的言谈举止,又没什么反常,他们便决定去赴这个晚宴。

当晚,周元清将酒菜摆上,四人围桌坐定,谈笑起来。几杯酒下肚,周元清向众人说道:“今年皇上多病,太医久治不愈,便想请李缓入宫,为皇上诊病。李缓觉得皇上日理万机,气血亏虚,方子中必须用到熟地黄。而别处的熟地黄,李缓又担心品质不良,便让我带上熟地黄,随他一起入京。”

杨松一下子紧张起来:“这么说,你这批熟地黄是要拿去给皇上吃?”

周元清道:“是啊,这是周某一生的荣幸啊!”

杨松他们顿时吓得面无人色,一想到这批被加了大黄浓液的熟地黄,要送入皇宫,被皇上服下,便满心恐惧。要知道大黄这东西,虽有通便之用,但药性寒凉,易伤阳气,体质虚弱的病人误服误用,是极其危险的。他们互相使了个眼色,来到门外商量起来。

“如果皇上出事,一路追查到我们这儿,我们全家老小恐怕都有性命之忧,”杨松皱着眉说,“眼下须将事情尽快向元清挑明,再想补救的办法。”

张全跺着脚说:“早知如此,何必做这害人之事,这不是搬起石头砸自己的脚吗?”

事到如今,他们已无路可走,只好跪倒在周元清面前痛哭流涕,将事情的原委一五一十地说明了。周元清一听,也吓得不轻。因为李缓那边已经说好,明日辰时就要一起出发进京,这该如何是好?

四人酒意全无,冥思苦想半晌,终于决定采用“一边赶路,一边炮制”的方法,来应对此次危机。主意是周元清想出来的,他说他家还有“五蒸五晒”的熟地黄。明日一早,他们四人带上地黄,以及炮制用的配料、工具,一起出发,一起进京。但在此之前,须用竹子编出几个大笼屉来,并将这笼屉固定在一辆马车之上。

白天赶路时,地黄就装在这笼屉中,边走边晒。晚上到了客栈,再借助客栈的灶间,继续蒸制地黄。到次日,再将地黄放入笼屉中,边走边晒。如此便可赶在抵京之前,完成地黄的“九蒸九晒”。

当周元清把这方案说完,杨松等人都觉得高妙可行,心里总算轻快了些,便再次向周元清表达了歉意,并纷纷尊周元清为大哥,发誓以后无论做人做事,都要向他看齐。

周元清也接受了他们的道歉,众人连夜上山,砍了竹子,编起了笼屉……

(发稿编辑:朱 虹)

(题图:孙小片)