催眠并不等同于睡眠。尽管在某些阶段,催眠的外在表现(如闭眼放松)可能与睡眠相似,但它们的本质完全不同。从功能上来说,催眠主要通过改善人的精神状态、意识状态、情绪状态来间接改善身体状态,而不是单纯让人进入睡眠。

人类每一秒,不论在做什么,甚至睡觉时,大脑都会不时产生像“电流脉冲”一样的“脑波”。脑波依频率可分为五大类:β波(显意识 14—30HZ)、α波(桥梁意识 8—14HZ)、θ波(潜意识 4—8Hz)及δ波(无意识 4Hz以下)和γ波(专注于某件事 30HZ 以上)等。这些脑波就像是每个人内心的“音乐”,影响着我们的行为、情绪和学习表现。

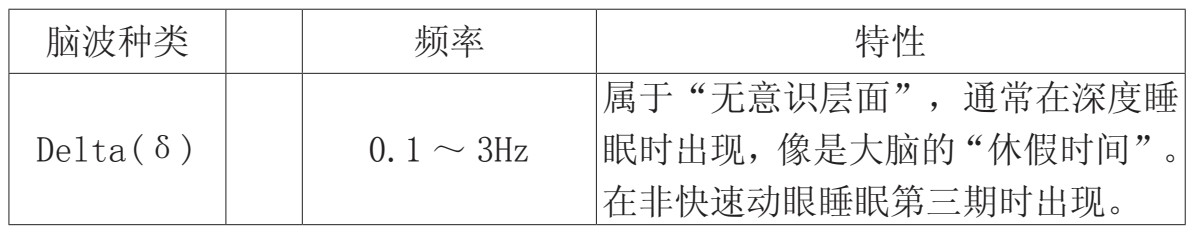

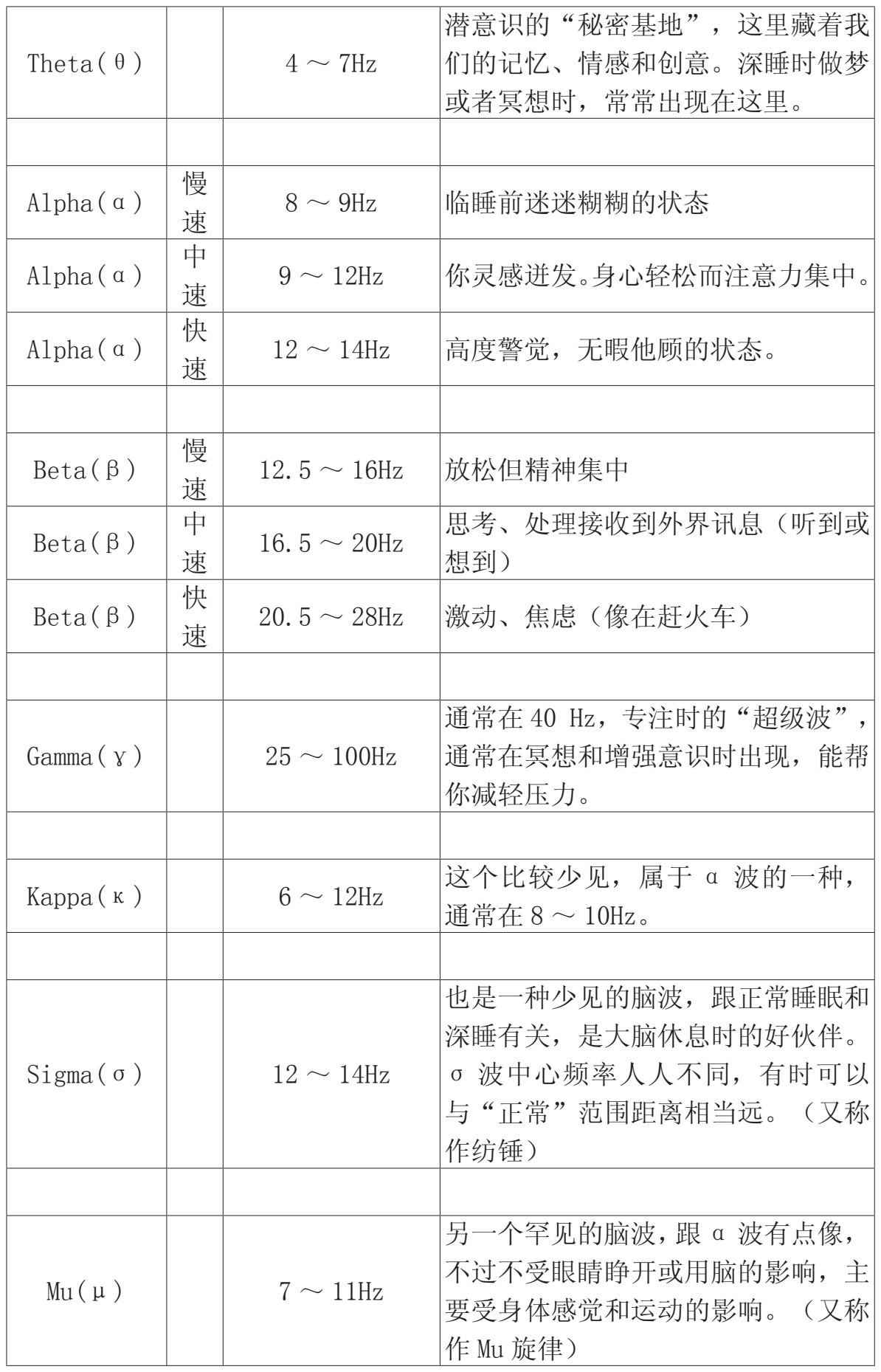

接下来,我们来看看每种脑波的具体频率和特点:

说到具体的脑波频率,大家可能会发现,某些波的频率范围有点重叠,其实这是因为它们的定义有点细微的差别。所以,脑波就像大脑的“音符”,在不同的频率下演奏出不同的旋律,影响着我们的一举一动。

催眠状态和睡眠状态的核心区别体现在大脑活动的脑电波模式上。以下是四种主要脑电波及其在催眠状态下的特征:

1.α阿尔法波(Alpha Wave)

o状态:身体放松、头脑灵活、意识清醒。

o作用:提供意识与潜意识的桥梁,是学习与思考的最佳状态。

o催眠特点:浅度催眠通常表现为阿尔法波状态,案主既放松又清醒。

2.θ塞塔波(Theta Wave)

状态:半梦半醒,深度放松,感知放大,情绪和记忆的闸门开启。

作用:有助于挖掘深层记忆,强化长期记忆,是深度催眠的典型状态。

催眠特点:深度催眠下案主可能感觉清醒,但潜意识对暗示的接受度极高。

3.β贝塔波(Beta Wave)

状态:清醒时的紧张、压力、专注。

作用:适度压力有助于提升注意力,但过度则容易疲劳和影响免疫力。

催眠特点:某些催眠方法可能触发贝塔波,但客户满意度通常较低,因为人们更期待放松的催眠体验。

4.δ德尔塔波(Delta Wave)

状态:深度睡眠,无意识状态。

作用:与睡眠质量直接相关。

催眠特点:催眠通常不会触发德尔塔波,因为此时案主已失去意识,无法反馈。

1.清醒与反馈

催眠的目标往往是让案主保持清醒而非睡着,尤其是在需要案主作出反馈时。这种状态下,案主的大脑通常处于阿尔法波或塞塔波状态。

例如:在情绪调节、记忆挖掘等过程中,催眠师需要与案主互动,案主若睡着将无法配合完成疗愈。

2.放松与深度催眠

放松状态的催眠客户满意度较高,因为他们感受到的是一种深层次的平静和舒适。

而紧张状态(如贝塔波)的催眠容易被误解为“没被催眠”,导致客户不认可催眠效果。

3.睡眠暗示与特殊用途

仅在解决失眠问题时,催眠会专门以“让人睡着”为目标。此时,催眠师会通过睡眠暗示引导案主进入德尔塔波状态,帮助改善睡眠质量。

1.催眠的互动性需求

催眠通常需要案主保持内心清醒,与催眠师互动,例如回答问题、描述感受或进行内在想象。如果案主睡着了,这种互动会中断,疗愈效果也无法实现。

2.清醒状态更适合暗示传递

在催眠中,案主的大脑需要保持一种“高度接受”的状态。阿尔法波和塞塔波提供了潜意识开放的最佳桥梁,而清醒的意识能更有效地接收和处理催眠师的暗示。

3.客户体验的期待

大多数客户对催眠的期待是清晰的放松和心理疗愈,而非真正的睡眠。如果客户认为自己“没清醒过来”,反而可能怀疑催眠效果。

催眠是一种让人进入深度放松、集中和开放状态的心理技术,而非简单的睡眠。

常见状态:α阿尔法波(浅度催眠)和θ塞塔波(深度催眠),均与清醒状态不同,但也非完全睡着。

特殊用途:仅在解决失眠等问题时,催眠师会使用睡眠暗示,帮助案主进入深度睡眠。

催眠的目的不是让人睡着,而是帮助案主达到理想的心理和生理状态,从而实现治疗和自我提升。