腹部检查通常按照视诊、听诊、叩诊和触诊的顺序进行。

腹部检查时,视诊非常重要,部分体征通过直视可以直接发现,如胃肠型和蠕动波。进行腹部视诊前,应当让患者排空膀胱,取低枕仰卧位,两手自然置于身体两侧,充分暴露全腹,上自剑突,下至耻骨联合。

视诊时,医生站在患者右侧,按自上而下的顺序观察。有隆起或者蠕动波时常采取侧面观察,将视线降低至腹平面。

腹部视诊的主要内容包括一般情况、腹部外形、呼吸运动、腹壁皮肤、腹壁静脉、胃肠型和蠕动波,以及疝等。

不同类型的皮疹有不同的提示意义,常出现于发疹性高热疾病或某些传染病(如麻疹、猩红热、斑疹伤寒)及药物过敏等。沿脊神经走行分布的疱疹提示带状疱疹。

正常腹部皮肤颜色稍淡。异常情况包括如下三种:

腹部皮肤皱褶处常有褐色色素沉着。

左侧腰背部皮肤呈蓝色,为血液自腹膜后间隙渗出到侧腹壁的皮下,血细胞破坏后血红蛋白漏出并降解所致。常见于急性出血坏死性胰腺炎。

为脐周或下腹壁皮肤发蓝,为腹腔内或腹膜后大出血征象,与Grey-Turner征原理相同,见于出血性胰腺炎或异位妊娠破裂。

妊娠纹(白纹)出现于下腹部和髂部,为腹壁真皮结缔组织中弹力纤维因张力增高断裂所致,妊娠期为粉红色,产后转变为白色长期存在。紫纹是皮质醇增多症的常见体征。由于糖皮质激素分泌增多引起蛋白质分解增强,真皮层中结缔组织被迅速沉积的皮下脂肪膨胀而发生胀裂,以致紫纹处的真皮萎缩变薄,上面仅覆盖一层薄薄表皮。而皮下毛细血管网丰富并且脆性增加,红细胞偏多,故条纹呈紫色。

可提示患者既往所做手术及外伤情况。

脐部凹陷,分泌物呈水样,有尿味,为脐尿管未闭的征象;分泌物呈浆液性或脓性,有臭味,多由炎症所致;脐部溃烂,可由化脓性或结核性炎症所致;脐部溃疡,如质地坚硬,固定而突出,多由癌肿所致。

体毛增多或女性体毛呈男性型分布见于皮质醇增多症、肾上腺源性男性化综合征;体毛稀少见于腺垂体功能异常、黏液性水肿、性腺功能减退。

多由腹主动脉搏动传导而来,通常触及不到或不明显,但偏瘦的正常人可触及。病理情况可见于腹主动脉瘤及肝血管瘤。

观察腹部外形是否对称,有无全腹或局部的膨隆或凹陷。有腹水或腹部肿块时,还应测量腹围。

当平卧位时,前腹壁大致处于肋缘至耻骨联合同一平面或略为低凹,称为腹部平坦;肥胖人群或者小儿餐后腹部外形较饱满,前腹壁稍高于肋缘与耻骨联合的平面,称为腹部饱满;消瘦者或老年人腹壁皮下脂肪较少,前腹壁稍低于肋缘与耻骨联合的平面,称为腹部低平,这些都属于正常腹部外形。

呼吸分为腹式和胸式呼吸,腹式呼吸多见于成年男性及小儿,胸式呼吸多见于成年女性。腹式呼吸是指呼吸时腹部上下起伏,吸气时上抬,呼气时下陷,而胸式呼吸时腹部起伏不明显。

异常呼吸包括腹式呼吸减弱,见于急性腹痛、腹膜炎、腹水、腹腔内巨大肿物、妊娠等;腹式呼吸消失,见于膈肌麻痹、胃肠穿孔所致急性腹膜炎等;腹式呼吸增强,见于癔症、胸腔疾病等。

正常人腹壁浅静脉一般不显露,皮下脂肪较薄或皮肤较白的人才隐约可见。老年人皮肤常常较薄而松弛,可见腹壁静脉,但多不迂曲,为较直条纹,属于正常现象。

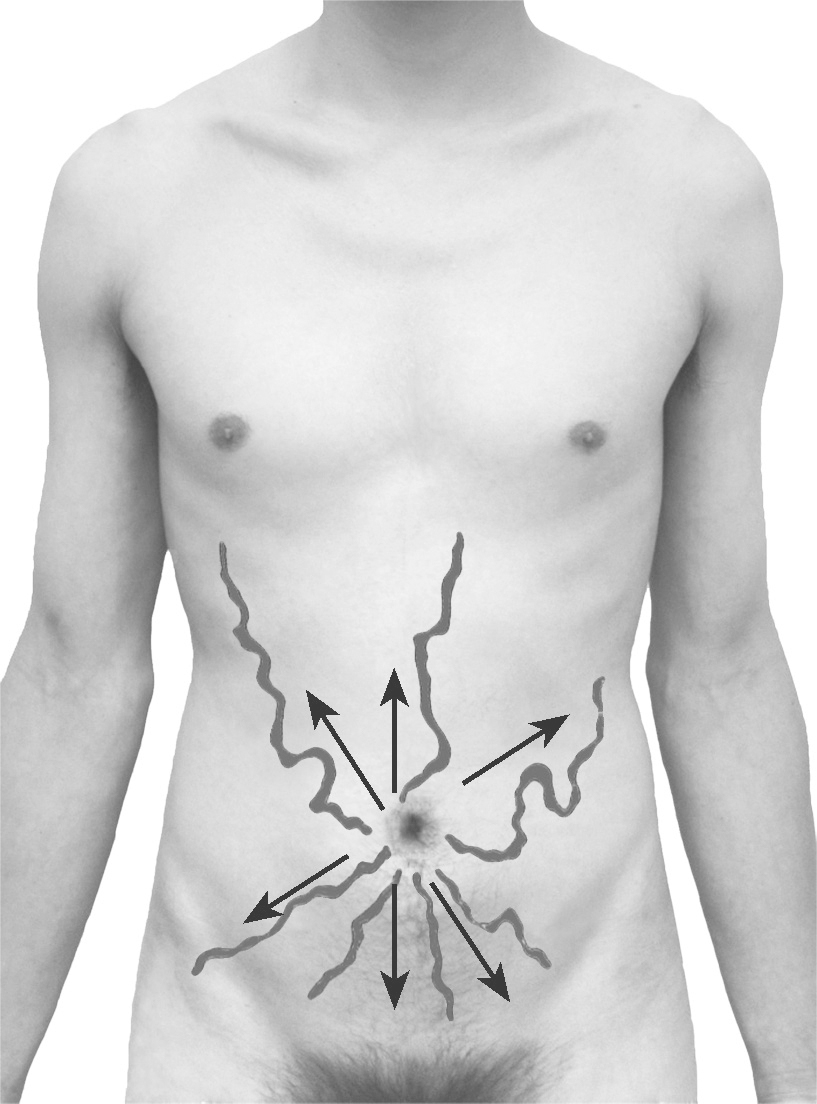

当患有门静脉高压性疾病或下腔静脉阻塞性疾病时,可以出现明显的腹壁静脉显露甚至曲张 (图3-5-1) 。

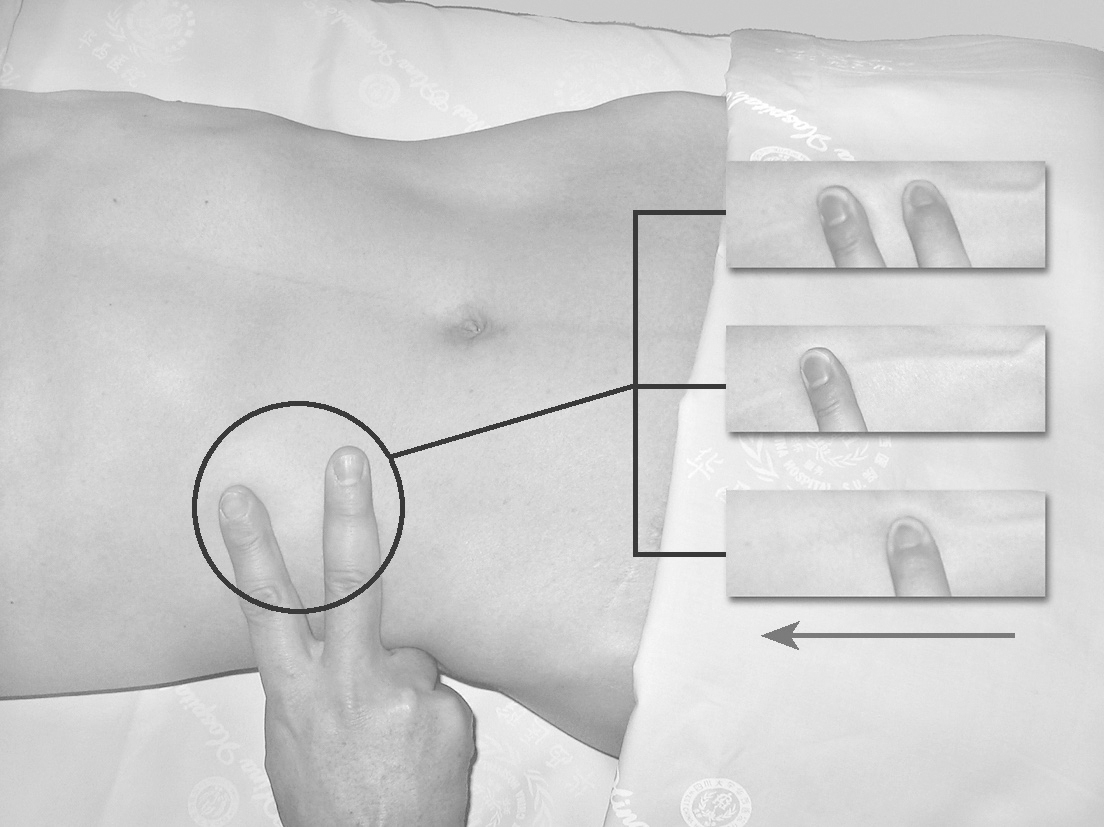

采用指压法可鉴别腹壁曲张静脉的血流方向。选择一段没有分支的腹壁静脉,检查者首先将示指和中指并拢并压在待测试的静脉上,然后一只手压紧,另一手指沿着静脉缓慢向外移动以便挤出该段静脉内血液,然后松开移动的手指,另一手指仍然紧压不动,观察此时静脉是否充盈,如果迅速充盈,则表明血流方向是从松开的一端流向紧压手指的一端。同样的方法松开另一手指,观察静脉充盈速度,即可判断血流方向 (图3-5-2) 。

图3-5-1 门静脉高压时腹壁浅静脉的血流方向

图3-5-2 检查静脉血流方向手法示意图

胃和肠的轮廓及蠕动波形在正常人腹部一般不可见,但老年人、经产妇、极度消瘦者因腹壁非常菲薄而可看到。

胃肠道发生梗阻时,梗阻近端的胃或肠段饱满而隆起,可显出各自的轮廓,称为胃型或肠型,伴有该部位的蠕动加强,可见蠕动波。

观察胃肠型和蠕动波时,从患者的侧面更易见到,也可用手掌轻拍患者腹壁诱发蠕动波出现。

腹部听诊的内容包括肠鸣音、血管杂音、摩擦音和搔弹音等,妊娠5个月以上的孕妇可听到胎儿心音。

肠蠕动时,肠管内气体和液体随之流动并向前推进,产生一种断断续续的咕噜声(或气过水声)称为肠鸣音。通常在右下腹部听诊肠鸣音,在正常情况下,肠鸣音4~5次/min。肠鸣音的频率声响和音调变异较大,餐后频繁而明显,休息时稀疏而微弱,只能靠检查者的经验来判断是否正常。肠蠕动增强时,肠鸣音在1分钟可达10次以上,但音调不特别高亢,称肠鸣音活跃,见于急性胃肠炎、服泻药后或胃肠道大出血时。如次数多且肠鸣音响亮、高亢,甚至呈叮当声或金属音,称肠鸣音亢进,见于机械性肠梗阻。数分钟才听到一次,称为肠鸣音减弱,见于老年性便秘、腹膜炎、电解质紊乱(低血钾)及胃肠动力低下等。如持续听诊3~5分钟未听到肠鸣音,用手指轻叩或搔弹腹部仍未听到肠鸣音,称为肠鸣音消失,见于急性腹膜炎或麻痹性肠梗阻。

血管杂音有动脉性和静脉性杂音。动脉性杂音常在腹中部或腹部两侧,静脉性杂音常出现于脐周或上腹部,尤其是腹壁静脉曲张严重处。

类似胸膜摩擦音。腹膜纤维渗出性炎症时,可在腹壁听到摩擦音。在脾梗死、脾周围炎、肝周围炎或胆囊炎累及局部腹膜等情况下,可在深呼吸时,于各相应部位听到摩擦音,严重时可触及摩擦感。

叩诊法包括直接叩诊法和间接叩诊法,两者均可用于腹部,间接叩诊法较常用,具有较高的准确性。

正常情况下,腹部叩诊大部分区域为含有气体的胃肠道,故叩诊时为鼓音,肝、脾实质性脏器区域,增大的膀胱和子宫占据的部位,以及两侧腹部近腰肌处叩诊为浊音。当麻痹性肠梗阻胃肠高度胀气和胃肠穿孔致气腹时,则鼓音范围明显增大或出现于非鼓音分布区域(如肝浊音界内)。当肝、脾或其他脏器极度肿大,腹腔肿瘤或大量腹水时,病变区鼓音区可缩小,并出现浊音或实音。叩诊可从左下腹开始逆时针方向至右下腹部,再至脐部,借此可获得腹部叩诊音的总体印象。

可以用叩诊法确定肝上界,一般沿右锁骨中线、右腋中线和右肩胛线,由肺区向下叩向腹部。叩指用力要适当,勿过轻或过重。当由清音转为浊音时,即为肝上界。此处相当于被肺遮盖的肝顶部,故又称肝相对浊音界。再向下叩1~2肋间,则浊音变为实音,此处的肝脏不再被肺所遮盖而直接贴近胸壁,称肝绝对浊音界(亦为肺下界)。确定肝下界时,最好由腹部鼓音区沿右锁骨中线或前正中线向上叩,由鼓音转为浊音处即是。肝下界与胃、结肠等重叠,叩诊准确性较差。一般叩得的肝下界比触得的肝下缘高1~2cm,但若肝缘明显增厚,则两项结果较为接近。在确定肝的上下界时要注意体型,正常匀称体型者在右锁骨中线上的肝上界在第5肋间,下界位于右季肋下缘。两者之间的距离为肝上下径,为9~11cm;在右腋中线上,其上界为第7肋间,下界相当于第10肋骨水平;在右肩胛线上,其上界为第10肋间。矮胖体型者肝上下界均可高一个肋间,瘦长体型者则可低一个肋间。

腹腔内有较多的液体存留时,因重力作用,液体多积于腹腔的低处,故在此处叩诊呈浊音。检查时先让患者仰卧,腹中部由于含气的肠管在液面浮起,叩诊呈鼓音,两侧腹部因腹水积聚叩诊呈浊音。检查者自腹中部脐水平面开始向患者左侧叩诊,发现浊音时,板指固定不动,嘱患者右侧卧,再次叩诊,如呈鼓音,表明浊音移动( 图3-5-3 )。同样方法向右侧叩诊,叩得浊音后嘱患者左侧卧,以核实浊音是否移动。这种因体位不同而出现浊音区变动的现象,称为移动性浊音阳性,提示腹腔内游离腹水在1 000ml以上。

图3-5-3 移动性浊音叩诊法

如果腹水量少,用以上方法不能查出时,若病情允许可让患者取肘膝位,使脐部处于最低部位。由侧腹部向脐部叩诊,如由鼓音转为浊音,则提示有腹水的可能(即水坑征)。腹腔内存在120ml以上的游离腹水可出现该改变。

检查时,患者采取坐位或侧卧位,医生用左手掌平放在其肋脊角处(肾区),右手握拳用轻到中等的力量叩击左手背,主要用于检查肾脏病变。正常时肋脊角处无叩击痛,当有肾炎、肾盂肾炎、肾结石、肾结核及肾周围炎时,肋脊角可有不同程度的叩击痛。

叩诊可用来判断膀胱膨胀的程度。膀胱叩诊在耻骨联合上方进行,通常从上往下,由鼓音转成浊音。膀胱空虚时,因耻骨上方有肠管存在,叩诊呈鼓音,叩不出膀胱的轮廓。当膀胱内有尿液充盈时,耻骨上方叩诊呈圆形浊音区。

腹部的压痛、脏器的增大、肿物都需要依靠腹部触诊来发现。

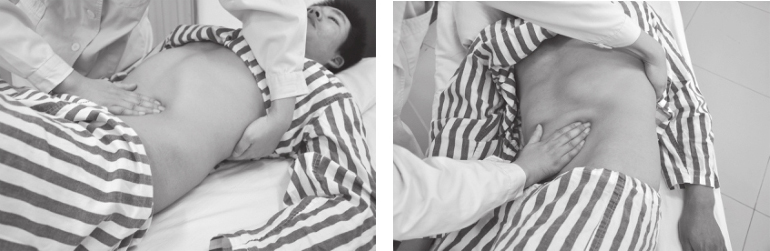

1.被检查者应排尿后取低枕仰卧位,两手自然置于身体两侧,两腿自然屈起并稍分开,使腹肌尽量松弛,并张口缓慢腹式呼吸。吸气时横膈向下而腹部上抬隆起,呼气时腹部自然下陷,可使膈下脏器随呼吸上下移动。检查肝、脾时,还可分别取左、右侧卧位;检查肾脏时可用坐位或立位;检查腹部肿瘤时还可用肘膝位。

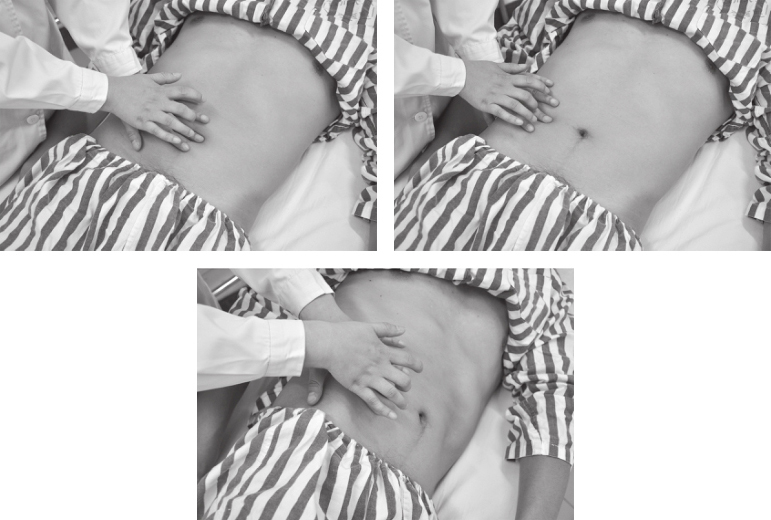

2.检查者应站立于被检查者右侧,面对被检查者,前臂应与腹部表面在同一水平,检查时手要温暖,先以全手掌放于腹壁上部,使患者适应片刻,并感受腹肌紧张度。然后以轻柔的动作按顺序触诊,一般自左下腹开始逆时针方向触诊至右下腹,再至脐部,依次检查腹部各区。原则是先触诊健康部位,逐渐移向病变区域,以免造成患者感受的错觉。边触诊边观察被检查者的反应与表情,对精神紧张或痛苦者给予安慰和解释。亦可边触诊边与患者交谈,转移其注意力有助于减少腹肌紧张,以保证顺利完成检查。

3.腹部触诊检查方法中所列各种触诊手法,包括浅部触诊法、深部触诊法、滑行触诊法、双手触诊法、浮沉触诊法。

腹壁紧张度增加见于腹腔内容物增加或腹膜炎症的自我保护性张力增加。在腹膜炎时,不仅腹壁常有明显紧张,甚至强直硬如木板,而且同时有明显压痛和反跳痛。腹壁紧张度减低则见于慢性消耗性疾病或大量放腹水后,亦可见于经产妇或年老体弱、脱水患者。

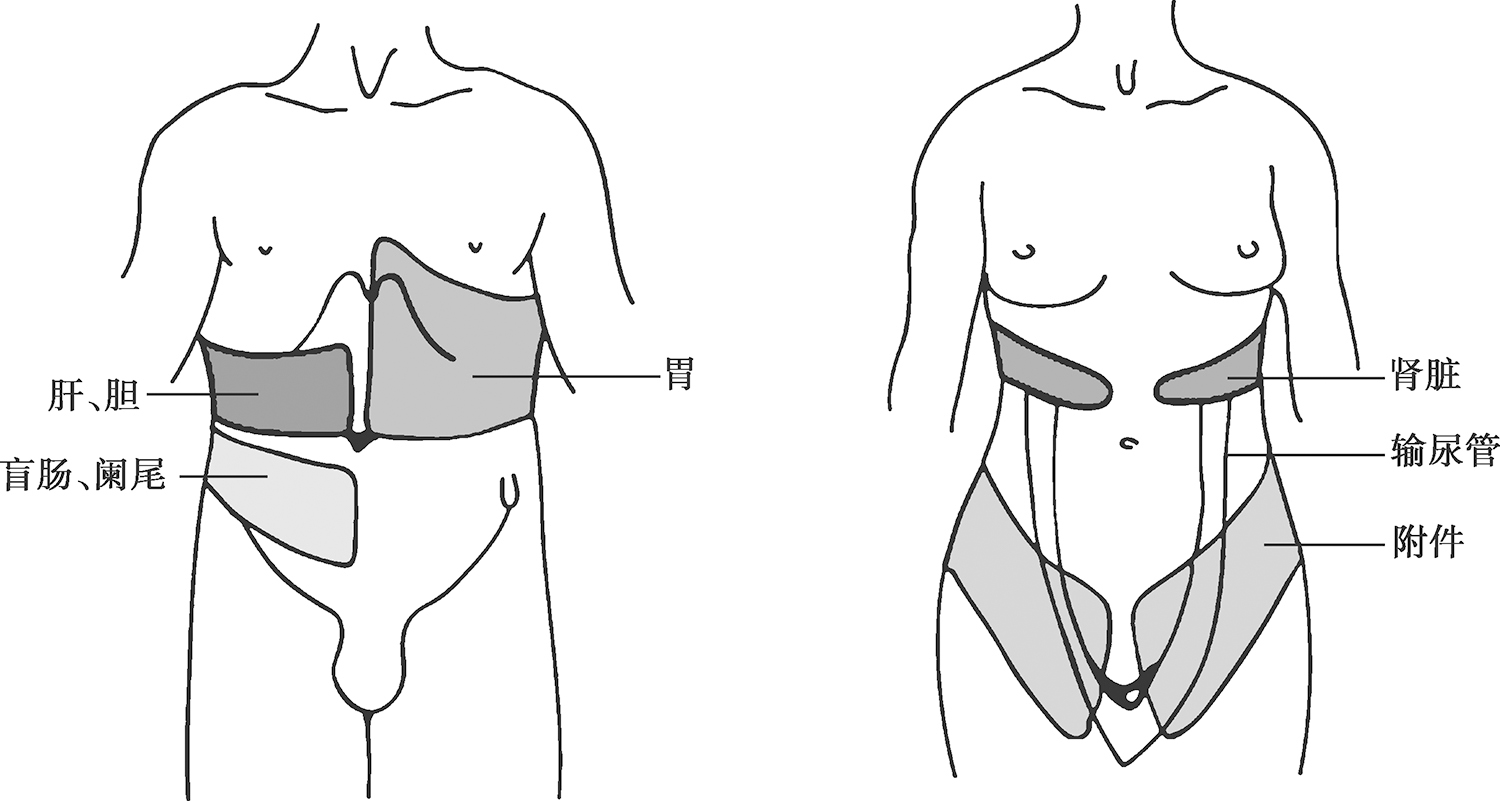

正常腹部触摸时不引起疼痛,重按时仅有一种压迫感。腹腔内的病变,特别脏器的炎症、淤血、肿瘤、破裂、扭转及腹膜的刺激(炎症、出血等)都可引起压痛,压痛的部位常提示存在相关脏器的病变。反跳痛是指医生用手触诊腹部出现压痛后,用并拢的2~3个手指(示指、中指和环指)压于原处稍停片刻,使压痛感觉趋于稳定,然后迅速将手抬起,若此时患者感觉腹痛骤然加重,常伴有痛苦表情或呻吟,称为反跳痛。反跳痛是腹膜壁层已受炎症累及的征象,当突然抬手时腹膜被激惹所致,是腹内脏器病变累及邻近腹膜的标志。疼痛也可发生在远离受试的部位,提示局部或弥漫性腹膜炎。

腹部常见疾病的压痛部位见 图3-5-4 。

图3-5-4 腹部常见疾病压痛部位

肝脏触诊时,要注意其大小、质地、压痛、边缘状态、搏动、肝区摩擦感、肝震颤等。正常成人的肝脏在肋缘下通常不可触及,但腹壁松软的瘦长体型者在深吸气时可于肋弓下触及肝下缘,在1cm以内;在剑突下可触及肝下缘,多在3cm以内;在腹上角较锐的瘦高者剑突根部下可达5cm,但是不会超过剑突根部至脐距离的中、上1/3交界处。正常肝脏质地柔软,如触噘起之口唇,边缘整齐、表面光滑,无压痛,不伴有搏动,正常呼吸时手掌感觉不到摩擦感。当大小超过上述标准,出现质地变硬、边缘变钝或出现压痛,则应当结合病史考虑异常发现。

正常情况下脾被左侧肋骨掩盖,不能触及。当内脏下垂或左侧胸腔积液、积气时,膈肌会下降,可使脾向下移位而被触及。除此之外,触到脾脏则多提示已增大至正常体积2倍以上。

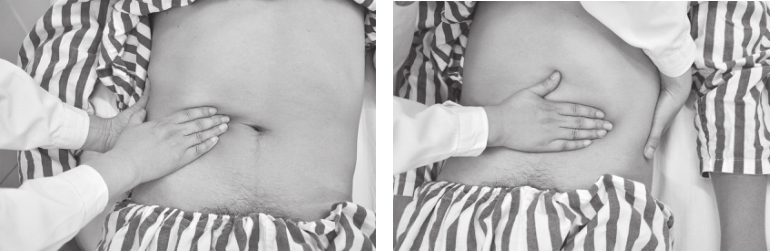

脾脏的检查方法 (图3-5-5) 同肝脏检查。如位置表浅,用右手单手稍用力触诊即可查到。如果肿大的脾脏位置较深,应用双手触诊法进行检查。患者仰卧,两腿稍屈曲,医生左手绕过患者腹前方,手掌置于其左胸下部第9~11肋处,试将其脾脏从后向前托起,并限制胸廓运动,右手掌平放于脐部,与左肋弓大致成垂直方向,自脐平面开始配合患者的呼吸,如同触诊肝脏一样,迎触脾尖,直至触到脾缘或左肋缘为止。在脾脏轻度肿大而仰卧位不易触到时,可嘱患者取右侧卧位,双下肢屈曲,此时用双手触诊容易触到。

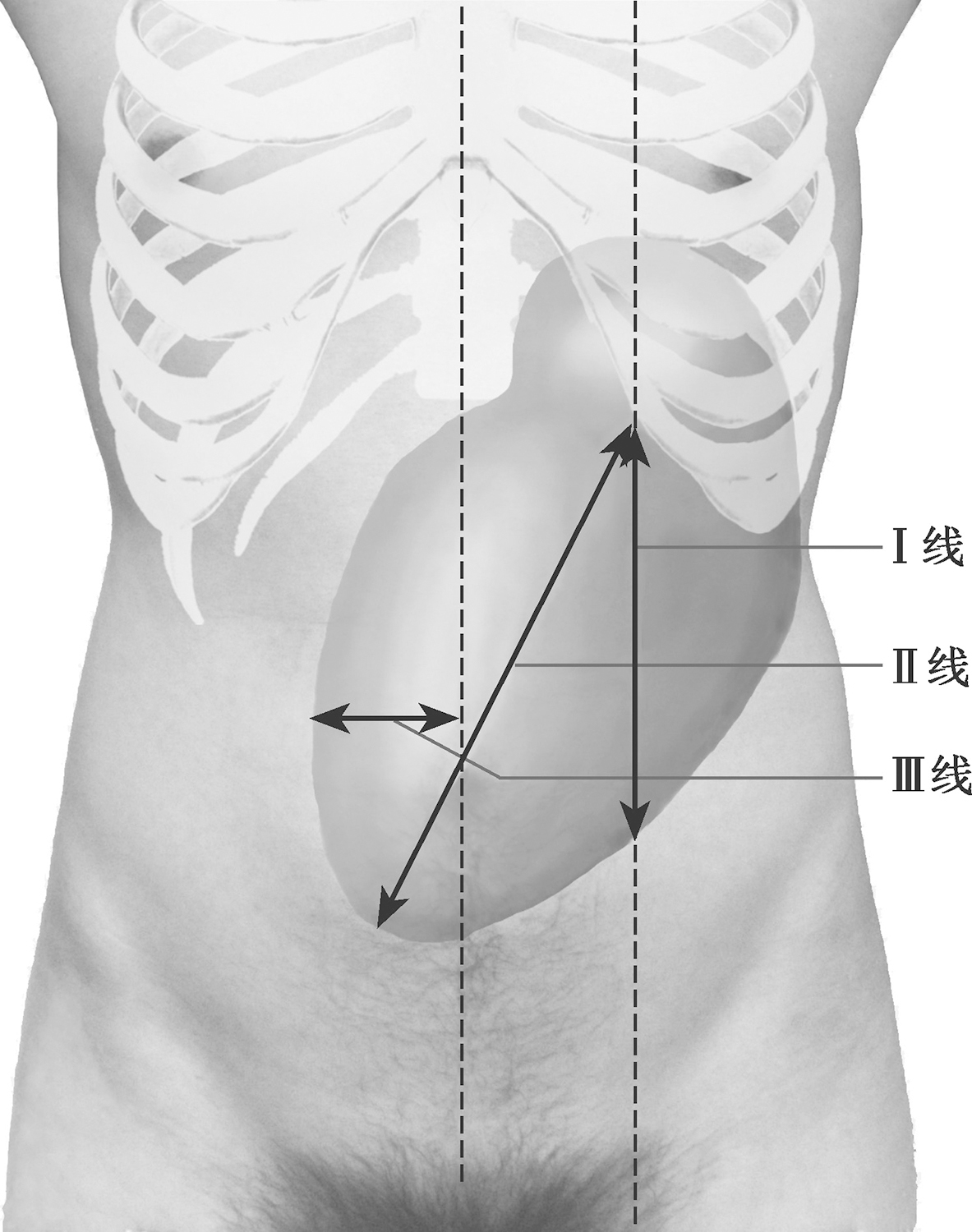

脾脏肿大的测量法见 图3-5-6 。脾脏轻度肿大只做第Ⅰ线测量;明显肿大时加测第Ⅱ线和第Ⅲ线。

图3-5-5 脾脏触诊法

图3-5-6 脾脏肿大测量法

可用单手滑行触诊法或钩指触诊法进行。正常时胆囊位于肝脏的下表面,右锁骨中线的外侧,不能触及。胆囊增大时,可超过肝下缘及肋下缘,并在右肋下缘和腹直肌外缘交界处可触及。检查时医生以左手掌平放于患者右胸下部,以拇指指腹勾压于右肋下胆囊点处,然后嘱患者缓慢深吸气,在吸气过程中发炎的胆囊在下移时碰到用力按压的拇指,即可引起疼痛,此为胆囊触痛。如因剧烈疼痛而致吸气暂停,称墨菲征(Murphy征)阳性 (图3-5-7) 。

图3-5-7 墨菲征检查法

肾呈卵圆形,位于腹膜后脊柱两侧,紧贴腹后壁,平对第12胸椎至第3腰椎,第12肋跨过肾后表面的中部。当肾增大时,通常是向下向前延伸。这是因为腰大肌和第12肋限制其向后扩展,与左肾重叠的脾阻止左肾向上扩展。

检查肾脏一般用双手触诊法 (图3-5-8) 。嘱患者取仰卧位,两腿屈曲并做较深腹式呼吸。触诊右肾时,医生立于患者右侧,以左手掌托起其右腰部,右手掌平放在右上腹部肋缘稍向下,手指方向大致平行于右肋缘进行深部触诊,于患者吸气时双手夹触肾脏。如触到光滑钝圆的脏器,可能为肾下极,如能在双手间握住更大部分,则略能感知其蚕豆状外形,握住时患者常有酸痛或类似恶心的不适感。触诊左肾时,左手越过患者腹前方从后面托起左腰部,右手掌横置于患者左上腹部,依前法双手触诊左肾。如患者腹壁较厚或配合动作不协调,以致右手难以压向后腹壁,可在患者吸气时,用左手向前冲击后腰部,如肾下移至两手之间时,则右手有被顶推的感觉;与此相反,也可用右手指向左手方向腰部做冲击动作,左手也可有同样的感觉而触及肾脏。如卧位未触及肾脏,还可让患者站立床旁,医生于患者侧面用两手前后联合触诊肾脏。当肾下垂或游走肾时,立位较易触到。

腹腔内有大量游离液体时,如用手指叩击腹部,可感到液波震颤,又称波动感。检查时患者平卧,医生以一手掌面贴于患者一侧腹壁,另一手四指并拢屈曲,用指端叩击对侧腹壁(或以指端冲击式触诊),如有大量液体存在,则贴于腹壁的手掌有被液体波动冲击的感觉。为防止腹壁本身的振动传至对侧,可让另一人(或患者本人)将手掌尺侧缘压于脐部前正中线上,即可阻止之 (图3-5-9) 。此法检查阳性提示患者腹水在3 000ml以上。

图3-5-8 肾脏触诊法

图3-5-9 液波震颤检查法

在胃内有大量液体及气体存留时,运动或冲击触诊法搅动胃内液体和气体,可出现振水音。检查时患者仰卧,医生以一耳凑近上腹部,同时以冲击触诊法振动胃部,即可听到气、液撞击的声音,亦可将听诊器膜形体件置于上腹部进行听诊。正常人在餐后或饮用大量液体时可有上腹部振水音,但若在清晨空腹或餐后6~8小时以上仍有此音,则提示幽门梗阻或胃扩张。