传染性单核细胞增多症(infectious mononucleosis,IM)主要是由EB病毒(EBV)原发感染所致的一种单核吞噬细胞系统增生性传染病。由于B淋巴细胞表面有EBV受体,故EBV可感染B淋巴细胞,从而激活T淋巴细胞增殖,累及全身系统,其临床特征为发热、咽喉炎、淋巴结肿大,可合并肝脾大,还与多种自身免疫性疾病有关,因而临床表现多样。由于症状多样性及不典型性,临床上易漏诊、误诊。IM患者外周血淋巴细胞显著增多并出现异常淋巴细胞,嗜异性凝集试验阳性,急性期血中可以检测出EBV DNA,感染后体内出现EBV抗体。病程常呈自限性,多数预后良好,少数可出现噬血细胞综合征、淋巴瘤、弥散性血管内凝血(DIC)、肝衰竭等严重并发症。EBV感染后可出现慢性或复发性IM样症状,伴随EBV抗体的异常改变,称为慢性活动性EBV感染(chronic active Epstein-Barr virus infection,CAEBV)。

IM的诊疗经过通常包括以下环节:

(1)详细询问流行病学史,以便与其他传染病相鉴别。

(2)详细询问发热及相关伴随症状和其他相关病史。

(3)仔细检查各系统体征,包括有无皮疹、浅表淋巴结及口咽部体征。

(4)针对疑似的患者进行血、尿、大便三大常规检查,外周血涂片观察,检测生化、感染指标。

(5)确诊需要进行相应的病原学检测,包括EBV抗体及EBV DNA检测。

(6)对于出现外周淋巴结肿大的患者,行腹部超声或CT等检查,明确深部淋巴结是否肿大。

(7)对于确诊病例早期可以采取抗病毒治疗,但疗效不确定。

(8)注意观察病情,预防和及早发现并发症并及时处理。

(9)治疗结束后定期门诊随访,尤其注意血液系统指标的定期检测。

1.仔细询问热程、热型、最高体温、热退情况及发热的伴随症状,尤其是有无皮疹、咽痛。

2.EBV感染的血常规特点是白细胞正常或偏低、后期增高及外周血异常淋巴细胞增多。

3.临床表现多样,引起短程发热时,需与其他病毒如巨细胞病毒(CMV)、甲型肝炎病毒(HAV)及腺病毒感染相鉴别。

4.发热、淋巴结及肝脾大者,通常需要骨髓细胞学检查,以排除血液系统疾病。

5.EBV诊断主要依据临床表现、特异血象、EBV核酸及EBV抗体的检测。

6.目前EBV感染无特异性治疗,早期运用更昔洛韦、阿昔洛韦和干扰素有一定的疗效。

7.对于重症患者尤其伴有咽喉病变或水肿,以及有神经系统并发症及心肌炎、溶血性贫血及血小板减少性紫癜的患者,及早运用短疗程的皮质激素。

患者,男性,21岁,学生,因“发热10日,呕吐2日”入院。

10日前在无诱因下开始出现发热,发热前有畏寒,无寒战,体温最高38.2℃,发热时伴有头痛、皮疹、咽痛。患者自服“感冒颗粒”3日体温未下降,最高体温反而升至39.8℃,咽痛较前加重,吞咽时疼痛明显。后至校医院查血常规提示“白细胞正常”,考虑“化脓性扁桃体炎”,予以“头孢呋辛”输液4日,发热及咽痛症状无改善,2日前出现频繁呕吐,每日10余次,呕吐物为胃内容物。外院今日查血常规示:WBC 16.12×10 9 /L,中性粒细胞百分比16.34%,淋巴细胞百分比75.84%,可见异常淋巴细胞。肝功能示:ALT 544U/L,AST 383U/L,总胆红素44.3μmol/L,直接胆红素37.1μmol/L。发病以来一直感畏寒、头痛、乏力、轻度肌肉关节疼痛,食欲减退,近4日出现尿黄,渐加深,近2日感厌油,伴中上腹不适。无鼻塞流涕,无咳痰,无胸闷、胸痛、气促,无心悸。无尿频、尿急、尿痛,无肉眼血尿。自述在发热早期出现过皮疹,无明显关节肿痛,无口干、眼干。无鼻及牙龈出血。无明显大汗及寒战。自发病以来体重无明显减轻。睡眠欠佳。

初步采集病史后,患者有发热(热程10日),伴随一定的毒血症症状(畏寒、头痛、乏力、肌肉关节酸痛)、咽痛、消化道症状(频繁呕吐、食欲减退、厌油、中上腹不适)及尿黄。对于此类患者,临床上随之需要考虑以下几个相关问题。

该患者为短程发热,开始为低热,后体温逐渐升高,且该患者具有一定的毒血症症状,考虑感染性发热可能性较大,但需排除非感染性发热。

最有可能的感染性疾病是什么?

该患者发病初期有一定的毒血症症状和消化道症状,发热、咽痛明显,早期出现皮疹后频繁呕吐,伴食欲缺乏、厌油、尿黄,结合初期白细胞正常,后期白细胞增高,以淋巴细胞升高为主,并可见异常淋巴细胞,且肝生化学指标明显异常,需要考虑病毒感染中EBV感染引起的IM的可能,但需要排除其他一些常见短程发热并伴有皮疹、咽痛及肝功能异常的疾病,常见的有CMV、腺病毒、肠道病毒感染等。

常见的病毒性肝炎,如甲~戊型肝炎,尤其是甲、戊型肝炎病初可以有发热,但持续时间相对较短,通常1周,发热消退后消化道症状加重,而患者病程10日,体温进行性升高,临床演变不符合常见的病毒性肝炎。可以通过进一步仔细询问病史和检查加以明确。

对发热患者而言,全面细致的全身检查非常重要。对该患者查体重点应包括:①有无皮疹,形态、部位;②全身的浅表淋巴结有无肿大;③呼吸道,包括咽部和扁桃体及肺部体征,以了解有无呼吸道感染;④心脏,包括心率、心律、杂音等;⑤腹部,肝脾区有无叩痛、有无肿大,墨菲征是否阳性等。

体温37.8℃,血压118/74mmHg,呼吸20次/min,脉搏82次/min,神志清楚,精神一般,反应灵敏,无贫血貌,巩膜轻度黄染,颈部、腋下及腹股沟可触及多个大小不等的浅表淋巴结,最大直径约为2.5cm,呈中等硬度,无明显粘连及明显压痛,全身皮肤未见皮疹,甲状腺未触及肿大。咽部充血肿胀,右侧扁桃体Ⅱ度肿大,左侧扁桃体Ⅲ度肿大,被覆大量白色膜样分泌物。双肺呼吸音粗,未闻及干、湿啰音。心界不大,心率82次/min,心律齐,各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。腹平坦,无腹壁静脉曲张,肠鸣音5次/min,腹部无压痛,无反跳痛和肌紧张,未触及包块,移动性浊音阴性,肝上界位于右锁骨中线第5肋间,肝肋下可触及,质软边锐,轻触痛,肝区叩痛阳性,脾肋下可触及2cm,质软,边锐,无压痛。墨菲征阴性。双肾区无叩痛。双下肢不肿。颈软,克尼格征、布鲁津斯基征阴性,双膝腱反射对称存在,双侧巴宾斯基征阴性,四肢肌力正常。关节无肿痛,脊柱无压痛。

患者有如下异常体征:发热,咽充血,扁桃体肿大、表面覆盖大量分泌物,浅表淋巴结肿大、肝脾大,结合血常规特点白细胞增高,以淋巴细胞升高为主,并有异常淋巴细胞,且肝生化学指标明显异常,考虑EBV感染引起的IM。为明确诊断,该患者应进行EBV病原学检测。

包括EBV、CMV、腺病毒、HAV、风疹病毒,其中CMV所致者最常见,尤其在应用免疫抑制剂的患者中更为常见。

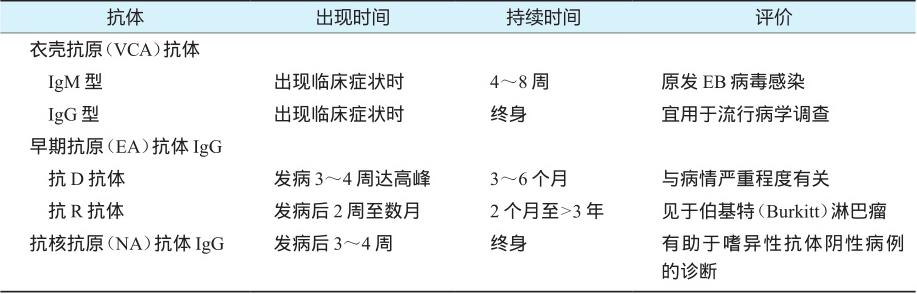

1.EBV抗体检测 EBV感染人体后可以产生衣壳抗原(VCA)抗体、早期抗原(EA)抗体、抗核抗原(NA)抗体、补体结合抗体、中和抗体等,抗VCA IgM在起病后即开始升高,可持续2~3个月,故对急性IM有很好的诊断价值。抗NA IgG出现较晚,但可持续终身,因此抗NA IgG由阴性转为阳性也提示急性IM。临床常检测的抗体出现时间及临床评价见表2-6-1。

2.嗜异性凝集试验 患者血清中含有属于IgM的嗜异性抗体,可和绵羊或马红细胞凝集,而不被豚鼠肾细胞吸附。检测效价高于1∶64有诊断意义,如效价逐渐增高>4倍则意义更大。

3.EBV DNA检测 实时PCR检测标本中EBV DNA有较高的特异性和敏感性,但阳性只能提示机体内存在活动性EBV感染,不能判断原发感染还是既往感染再活动。但对于年幼的、不典型者,以及有免疫抑制的IM患者更具有意义。

表2-6-1 EB病毒抗体出现时间及其评价

血常规检查:WBC 16.5×10 9 /L,中性粒细胞百分比13.1%,淋巴细胞百分比76.7%,嗜酸性粒细胞百分比2%,Hb 130g/L,PLT 177×10 9 /L。

血涂片:异常淋巴细胞16%,未见原始细胞。

感染指标:CRP 130mg/L,ESR 11mm/h,PCT 0.24μg/L。

尿常规:潜血(−),尿蛋白(−),尿胆原(+),尿胆红素(+);镜下:RBC 150个/HP,WBC 3个/HP。

大便常规:黄色软便,红细胞(−),脓细胞(−),真菌(−),寄生虫卵(−),潜血(−)。

肝功能:ALT 454U/L,AST 378U/L,GGT 129U/L,ALP 89U/L,总胆红素 48.6μmol/L,直接胆红素45.2μmol/L。

肾功能:尿素5.27mmol/L,肌酐61.8μmol/L,尿酸342μmol/L,胱抑素C 0.49mg/L。

血糖:6.8mmol/L。

心肌酶酶谱:AST 117U/L,LDH 1230U/L,CK 126U/L,超敏肌钙蛋白<0.01μg/L。

EBV DNA(血液)2.18×10 3 copies/ml,EBV DNA(淋巴细胞)2.32×10 4 copies/ml,EBV DNA(咽拭子)2.13×10 7 copies/ml,EBV抗核抗原抗体IgG<3.0U/ml,EBV衣壳抗体IgG 73.9U/ml,EBV衣壳抗体IgM>160U/ml,EBV早期抗原抗体IgG 107U/ml,嗜异性凝集试验1∶128。

抗-CMV IgM(−),CMV DNA PCR(−);单纯疱疹病毒抗体 IgM(−);风疹病毒抗体 IgM(−);腺病毒抗体IgM(−)。

肥达试验:伤寒O抗原阴性;伤寒H抗原阴性;甲、乙、丙副伤寒抗原均阴性。

X线胸片:正常。

腹部超声:肝轻度增大,未见肝内占位,脾大(5.1cm×15.0cm),腹腔内可见淋巴结增大。

白细胞计数增高,以淋巴细胞增高为主,外周血中异常淋巴细胞比例16%,异常淋巴细胞绝对数达到16.5×10 9 /L,符合EBV感染引起的IM的血常规特点。

早期白细胞总数可正常或偏低,以后逐渐升高,一般为(10~20)×10 9 /L,高者可达(30~60)×10 9 /L,异常淋巴细胞增多可达10%~30%或者绝对数超过1.0×10 9 /L,异常淋巴细胞多在病后数日出现,通常持续2周,其他病毒性疾病也可出现异常淋巴细胞,但百分比一般低于10%,此外,常见血小板减少。

该患者嗜异性凝集试验检测结果为1∶128,为阳性,检测效价高于1∶64则有诊断意义,如果检测效价低于1∶64,还可动态观察。

嗜异性凝集试验:患者血清中含有属于IgM的嗜异性抗体(凝集素),可和绵羊或马红细胞凝集。

特点:抗体在病程第1~2周出现,持续6个月。

如何解读嗜异性凝集试验:①检测效价高于1∶64有诊断意义;②如逐周检测,效价升高>4倍则意义更大。

注意:

1)本病的嗜异性凝集素可被牛红细胞吸附,而不被豚鼠肾细胞吸附,而正常人及其他疾病时血中嗜异性凝集素均可被牛红细胞和豚鼠肾细胞吸附,可做吸附试验加以鉴别。

2)在青少年原发EBV感染中其阳性率可达80%~90%,小于5岁的儿童嗜异性抗体水平不高,多为阴性。

根据临床症状体征及检验检查结果可以排除某些疾病的诊断。

(1)患者白细胞增高,以淋巴细胞增高为主,并可见异型淋巴细胞,血小板计数正常,虽查体时存在相对缓脉,但白细胞计数增高,外周血嗜酸性粒细胞没有减少,肥达试验阴性,可以排除伤寒及斑疹伤寒。

(2)外周血细胞增多,以淋巴细胞为主,可见异型淋巴细胞,但外周血涂片未见原始血细胞,故可以进行骨髓细胞学检查,进一步排除急性淋巴细胞白血病。

(3)风湿性疾病:短程发热,红细胞沉降率正常,无贫血,尿常规无异常,无明显关节痛,故暂不考虑。

(4)其他病毒感染:如腺病毒、CMV感染或肠道病毒感染也可以引起IM,但CMV抗体及CMV DNA检测、腺病毒抗体检测阴性,不支持。

根据临床症状体征及检验检查结果可以作出IM诊断吗?

依据:①患者发热10日伴明显的消化道症状、扁桃体肿大伴表面假膜、浅表淋巴结肿大、肝脾大。②血常规提示白细胞增高、淋巴细胞比例增高、异常淋巴细胞增高;肝功能提示转氨酶明显升高,胆红素轻度升高。③EBV DNA阳性,EBV衣壳抗原抗体IgM阳性,嗜异性凝集试验阳性1∶128。可以考虑IM。

1.临床三联症,即发热、咽峡炎、淋巴结肿大。

2.外周血淋巴细胞比例≥50%和异型淋巴细胞比例≥10%。

3.血清嗜异性凝集试验阳性。

对于嗜异性凝集试验阴性的可疑患者,EBV特异性抗体有助于诊断,如:①衣壳抗原抗体IgM阳性;②双份血清衣壳抗原抗体IgG效价升高4倍以上;③衣壳抗原抗体IgG初期阳性,核抗原抗体IgG由阴性转为阳性。

该患者收住院,因本病主要为经口密切接触而传播,飞沫传播并不重要,偶可通过输血传播,可以入住消化道隔离病房,但患者仍属于急性期,如条件许可,也可入住呼吸道隔离病房,做好隔离,其呼吸道分泌物用漂白粉或煮沸消毒。

住院治疗过程中应注意肝功能的变化,防止重症肝炎的发生,同时需注意IM其他并发症的发生,如溶血性链球菌感染、肾炎、心肌炎;神经系统的并发症,如无菌性脑膜炎、脑膜脑炎、周围神经炎;血液系统并发症,如溶血性贫血、血小板减少性紫癜。

注意: 部分EBV感染可以引起重型肝炎,极少数患者EBV感染后可以引起噬血细胞综合征。

目前临床诊断考虑IM,则根据IM治疗原则和方案进行治疗。

原则:

(1)抗病毒治疗及对症治疗。抗病毒治疗:早期可运用更昔洛韦、阿昔洛韦、干扰素,但疗效均不肯定。

(2)抗感染治疗:仅用于咽或扁桃体继发链球菌感染时,一般用青霉素G,避免使用氨苄西林或阿莫西林,可显著增加多形性皮疹的发生。

(3)重型患者,如咽喉部严重病变或水肿时,有神经系统并发症及心肌炎、溶血性贫血、血小板减少性紫癜等并发症,可短程使用肾上腺皮质激素。

该患者住院后行咽拭子培养、血培养及骨髓细胞学检查及培养,均为阴性,骨髓细胞学显示感染性骨髓象,增生活跃,异型淋巴细胞占15%,抗-HAV、HBV M、抗-HCV及抗-HEV均阴性,使用更昔洛韦静脉滴注及保肝治疗。4日后体温渐降,咽喉部疼痛减轻,全身淋巴结及扁桃体明显缩小,8日后体温正常。10日后复查血常规:WBC 8.25×10 9 /L,中性粒细胞百分比47.2%,淋巴细胞百分比42.6%,Hb 118g/L,异常淋巴细胞约占5%,PLT 226×10 9 /L。肝功能:ALT 126U/L,AST 56U/L,总胆红素23.2μmol/L,直接胆红素13.6μmol/L。出院后3个月随访:WBC 5.05×10 9 /L,中性粒细胞百分比66.2%,淋巴细胞百分比23.5%,Hb 136g/L,PLT 249×10 9 /L,未见异常淋巴细胞。

(1)误诊原因:

因IM症状多样化及不典型性,即临床表现无特异性,故易致漏诊、误诊,IM的实验室诊断主要依靠外周血细胞形态分析、EBV抗体检测和嗜异性凝集试验。误诊原因包括对不典型临床表现掌握不够;对复杂而众多的并发症不够熟悉;过分依赖实验室而不能很好地结合临床分析;分析资料时不够全面等。

(2)常见误诊现象:

①IM初起有发热和咽痛、呼吸道症状,严重者可有肺部症状和体征,极易误诊为呼吸道感染;②伴有肝脾大、黄疸时常误诊为病毒性肝炎;③因发热、皮疹、淋巴结炎误诊为川崎病;④因发热和皮肤瘀斑误诊为血小板减少性紫癜;⑤早期因发热、血常规白细胞正常或偏低而误诊为病毒感染;⑥因发热、全身酸痛症状突出、血小板减少而误诊为出血热;⑦以发热、皮疹、浅表淋巴结肿大、肝脾大及黄疸,误诊为血液系统的恶性肿瘤,如淋巴瘤、白血病。

(3)解决策略:

①掌握IM血常规的特点;②尽早进行EBV相关病原学检测;③了解IM多而杂的并发症。

EBV感染多为急性感染,可无症状或表现为IM,但是在免疫力低下的患儿,EBV感染后可出现慢性或复发性IM样症状,伴随EBV抗体的异常改变,称为慢性活动性EBV感染(CAEBV)。一类为慢性EBV感染(CEBV),即由EBV引起的具有持续性或复发性IM样的临床表现,但不伴有异常升高的与EBV复制抗原相关的抗体效价,预后良好;另一类为严重的CAEBV(SCAEBV),具有更严重的多系统并发症和血液学异常表现,以及异常升高的EBV相关抗原的抗体效价,预后差。具体内容可参见下一节。

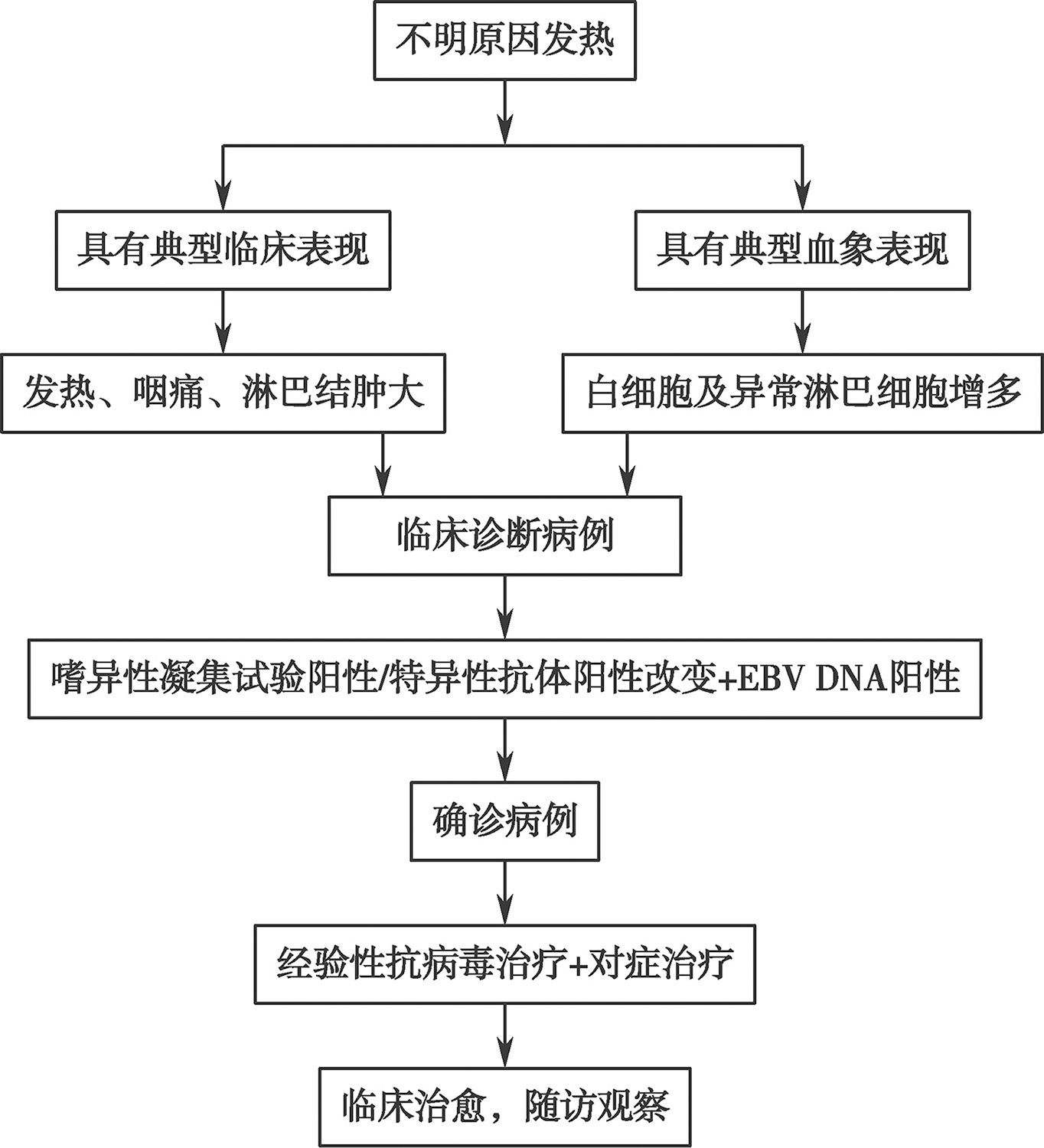

图2-6-1 传染性单核细胞增多症诊断和治疗流程图

EBV DNA.EB病毒脱氧核糖核酸。

(胡鹏)