生长发育是指从受精卵到成年的成熟过程,是儿童阶段独有的重要特征。生长(growth)是指身体各个器官系统及整体形态的长大,是可以通过测量值量化的过程;发育(development)是指体内从细胞、组织到器官和系统的分化及功能的成熟及完善,是质变的过程。生长和发育是相辅相成、紧密联系的复杂变化进程,该进程受遗传及环境等诸多因素的多项调控。

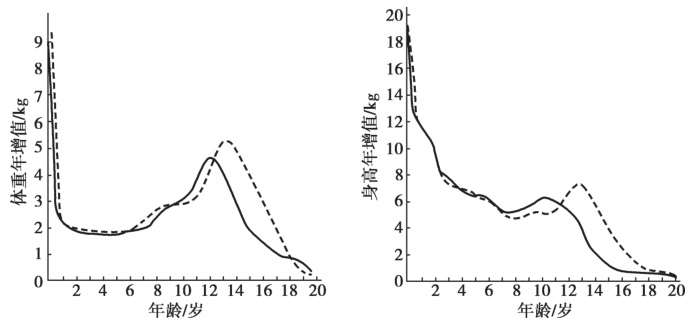

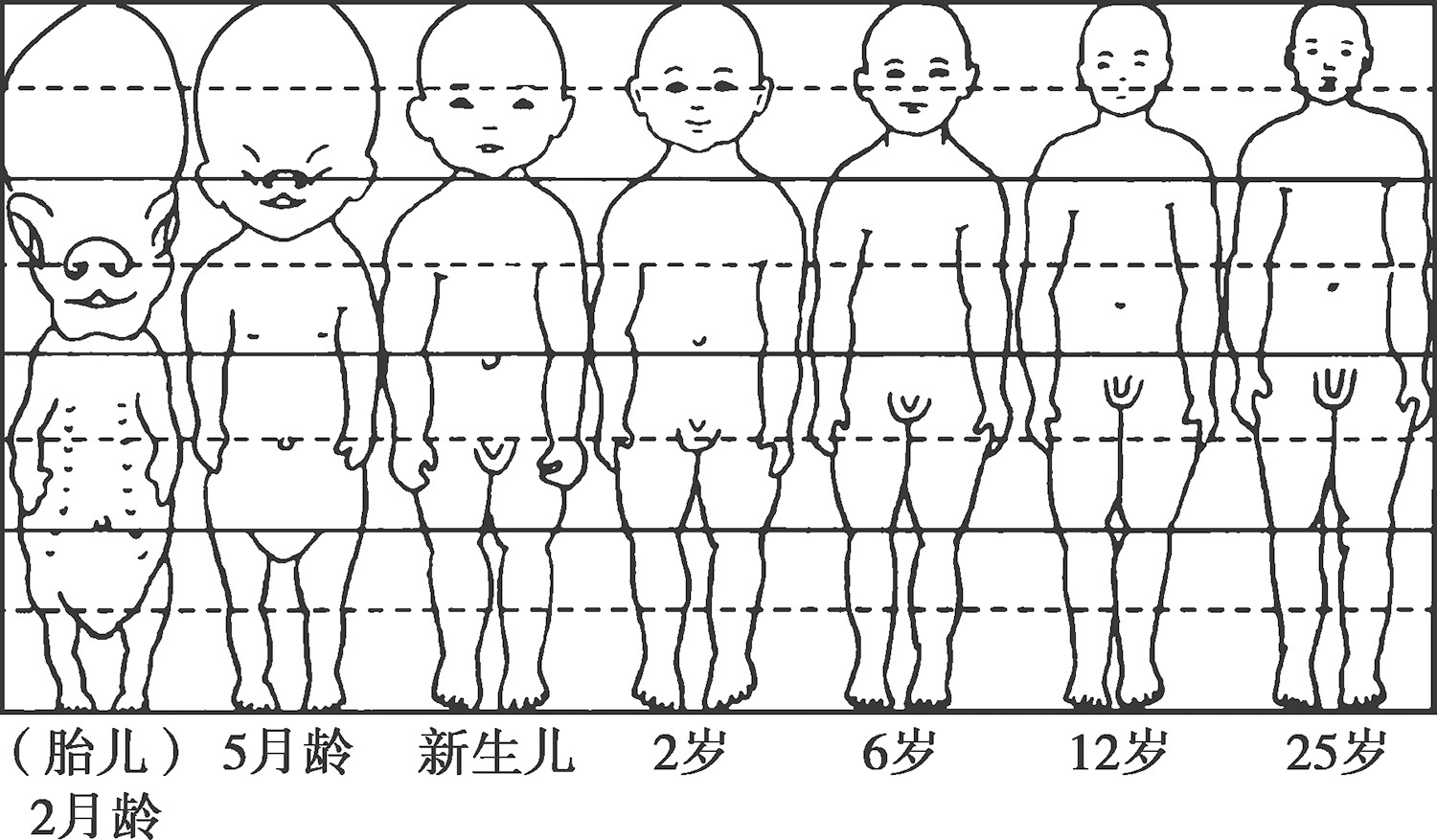

在儿童时期,生长发育是一个贯穿始终,连续的过程,但在不同阶段生长发育的速度不同。例如:体重和身长/高的生长速度两次加速,形成双峰,第1次峰值在出生后第1年,第2次在青春期(图1-1-1)。

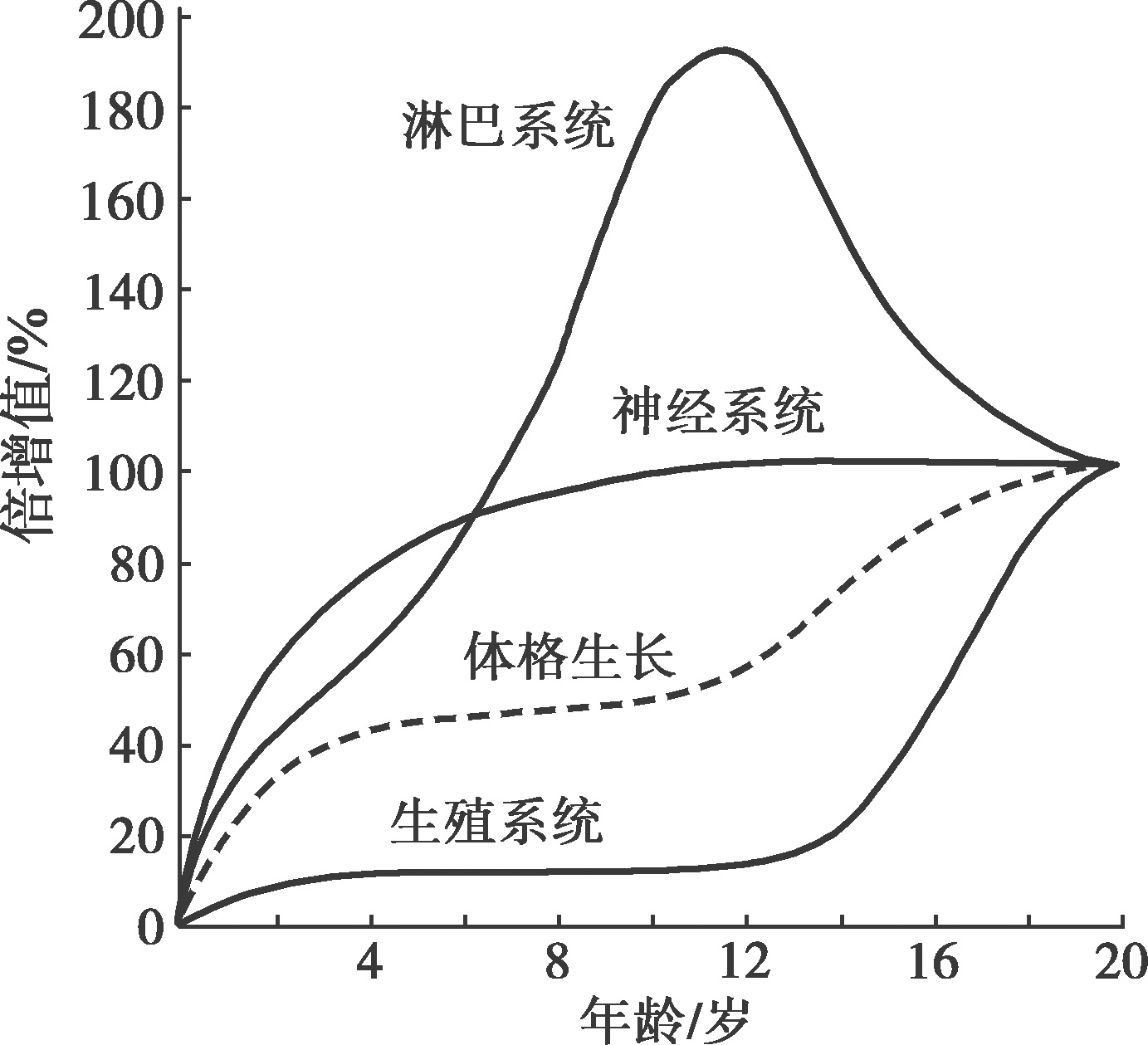

人体各器官系统发育顺序遵循一定的基本规律,又各具特点。了解各器官系统的发育时间,对儿童保健及疾病管理有重要的指导意义(图1-1-2)。

发育早,大脑在出生后2年内发育速度最快,6~7岁儿童脑重量已经接近成人水平。

在儿童期迅速发育,于11~12岁达到高峰。

进入青春期发育最快。

心血管系统、消化系统、泌尿系统及骨骼肌肉系统的发育与体格生长平行。

图1-1-1 两个生长高峰(虚线为男,实线为女)

生长发育遵循头尾发展规律(图1-1-3),即由上到下、由近到远、由粗到细、由低级到高级、由简单到复杂的规律。先抬头、后抬胸,再之后会站立、行走(体现了从上到下);从手臂到手指,从腿到足的运动(体现了由近到远);从全掌抓握到对指捏取(由粗到细);先画直线后画形状等(由简单到复杂)。认知和感觉发育的规律是先会看、听、感觉事物,后认知事物,再发展到有记忆、思维思考、逻辑分析、判读(由低级到高级)。

生长发育过程中遗传和环境的交互作用,导致生长发育在遵循一般规律的同时又具有较大的个体差异性,个体儿童在遵循一般规律的同时按照自己的规律及特点生长发育。因此正常的生长发育各项测值是一个范围而不是一个绝对数值。

图1-1-2 各器官系统发育不平衡情况

遗传是影响儿童生长发育的重要因素,基因是遗传物质的基础,双方父母的基因决定了子代儿童生长发育的特点、潜力及印记,如身材高矮、性成熟趋势、面部特征、智力、基础代谢,以及对疾病的易感性等。部分遗传代谢性疾病、内分泌障碍、基因突变及染色体变异严重影响生长发育,甚至可导致儿童死亡。

儿童正常生长发育的物质基础是均衡的营养供给。营养失衡(营养缺乏及营养过剩)会对儿童造成不良影响,因此只有均衡的营养及平衡的膳食才能使生长潜能最大化。消瘦、生长不良、超重及肥胖不仅导致体格生长异常,严重的可以影响重要脏器的发育和功能;宫内营养状况对胎儿的发育有长远的影响。多哈理论证实,宫内发育迟缓会导致儿童在成年期出现代谢性疾病的风险明显增加。

图1-1-3 神经、心理的发育

母亲妊娠期的营养、情绪、生活及工作环境、患病及代谢情况均可能直接影响胎儿宫内发育及出生后的生长发育结局。妊娠早期毒物和X线接触史、吸烟等亦可能影响胎儿的宫内发育情况,严重时可以导致胎儿发育停滞及死亡;妊娠期的病毒感染,尤其是TORCH病毒、结核分枝杆菌等感染可能直接导致胎儿先天畸形、听力丧失、颅内感染等;妊娠期营养不良及营养过剩均可能影响胎儿宫内生长发育及出生后的生长发育结局,导致流产、早产、胎儿神经系统发育异常及低出生体重等。

急性感染可以导致儿童体重减轻,慢性感染不仅影响儿童体重,同时影响儿童身高;慢性疾病的药物使用,如肾病综合征的激素应用会导致儿童出现水牛背及中心性肥胖等异常体格发育;部分遗传代谢性疾病及内分泌疾病,不仅影响儿童体格生长,还会导致神经系统发育迟缓,如部分左向右分流的先天性心脏患儿童会出现生长发育落后,甲状腺功能低下儿童常出现体格及神经系统发育迟缓。一些罕见的代谢性疾病,不仅可导致儿童发育倒退,同时也能导致儿童体格生长落后。

良好的居住环境、清新的空气、充足的食物、清洁的水源、良好的作息习惯、科学的学习及充分的体育运动、完备的医疗条件,都是保障儿童身心正常发育的至关重要的影响因素;重金属污染、核辐射泄漏、水源污染及无法保障的食物安全都将影响儿童的生长发育。其他因素包括睡眠、心理卫生、性别、家庭及社会环境都将一定程度地影响儿童生长发育。部分儿童情绪及行为问题,不仅会影响神经系统发育,同时可以通过神经内分泌系统影响儿童体格生长;长时间的睡眠不足不仅会影响体格生长,同时可能导致儿童脑发育落后;家庭氛围、家庭经济情况、父母职业及受教育程度、是否有药物滥用、酒和烟的使用等诸多社会因素将会直接或间接影响儿童生长发育。

儿童生长发育是一个遵循一般规律又有个体化特点的动态变化过程,既有连续性,又有阶段性;儿童生长发育水平受遗传、营养、环境等诸多因素的多项调控,是这些因素共同作用的结果。

基层医师应该正确认识和掌握儿童生长发育的正常范围及一般规律,了解儿童生长发育的影响因素,不应过分解读单次体重、身高等相关生长指标,而需要重视生长的速度和趋势。应认识到每个正常儿童均有属于自己的个体化生长轨迹,该轨迹既符合生长发育的一般规律,又受多种因素影响,正确判读儿童生长发育的偏离,积极寻找引起偏离的短期及长期影响因素,有助于帮助家长为儿童提供良好的环境及适宜的营养,充分发掘儿童的遗传潜能。

在基层医疗中,有以下四种情况需要警惕及转诊。

(1)一段时间内生长指标百分位数相对稳定,如果相关指标进行性下降或上升跨两条主百分位数线,或伴有持续的生长速率异常,或伴有遗传代谢性疾病、全身性疾病者,需转诊。

(2)生长指标≤

-2

SD

或第3百分位数(

P

3

)的儿童,或合并遗传代谢等病理性相关因素者,需转诊。

-2

SD

或第3百分位数(

P

3

)的儿童,或合并遗传代谢等病理性相关因素者,需转诊。

(3)大运动及精细运动,语言发育“里程碑”明显落后或有发育倒退现象者,需转诊。

(4)各器官系统发育时间与实际年龄不匹配,各系统发育顺序与正常发育顺序不一致者,需转诊。

(李晋蓉 杨凡)

儿童生长发育是儿科学的基础,许多临床问题均涉及生长发育,掌握正常生长发育规律及评价方法,可帮助儿科医师进行正确临床决策,对异常情况早识别、早诊断、早治疗,以促进儿童健康成长。

体格指标是反映儿童生长发育、营养及健康状况的重要指标。定期生长监测、体格生长评价是儿童保健和儿科临床工作中的重要内容。体格生长评价是指以生长指标为依据,判断个体儿童或群体儿童生长状况的过程,也是国际公认的用于监测、干预个体和群体儿童健康和营养状况最简便、经济、无创伤的方法。

体格指标是反映儿童生长发育、营养及健康状况的重要内容。评价体格生长的常用指标通常选择具有代表性、便于测量、无创性的、可用数值标识、易于进行统计分析的计量指标。在体格生长指标的测量过程中,必须采用规范、准确、恒定的工具及正确的测量方法。测量时需由受过训练的专业人员进行,以确保测量数据的可靠。

体格测量的常用指标有体重、身材(身长/高、顶-臀长/坐高等)、头围、胸围、上臂围等。

体重(weight)是指人体的总重量,包括骨骼、肌肉、皮下脂肪、内脏及体液的综合总量。体脂及体液重量易受营养膳食、辅食添加、疾病等影响,因此其波动明显,是儿童生长发育最敏感且重要的指标,直接反映儿童近期的营养状况。

部分新生儿出生后会因为摄入不足、胎粪的排出出现体重暂时性下降,又称为生理性体重下降。但生理性体重下降一般下降原有体重的3%~9%,多在出生后3~4日降至最低,之后逐渐回升,多在第7~10日恢复为出生时体重;但如果新生儿的体重下降超过10%或至出生后第2周仍然未恢复至出生时体重,需要详细询问喂养情况(喂养方式及摄入量),并排除其他疾病因素。

儿童期的体重增长不是匀速的过程,随着年龄增加,体重的增速逐渐减慢。体重在出生后1年内生长速度较快,尤其是出生后前3个月,每个月增长1000~1200g;出生后3月龄时的体重约为出生体重的2倍;1岁时体重约为出生时体重的3倍,出生后1年内的体重快速增长为第一个生长高峰;出生后第2年的体重增长量为2.5~3.0kg;2岁后至青春前期体重匀速增长,每年增量为2.0~3.0kg。

不同年龄段体重的初步计算公式:1~6个月体重(kg)=出生体重(kg)+月龄数×0.7(kg);7~12个月体重(kg)=出生体重(kg)+6×0.7(kg)+(月龄数-6)×0.3(kg);2岁~青春前期体重(kg)=年龄(岁)×2(kg)+8(kg)。以上只是粗略的估计体重,不能作为生长评估的依据。

为获取准确的体重,适宜的测量工具、熟练的测量人员,以及儿童测量前准备工作都非常重要。对于儿童,需要排空大小便,处于空腹状态,并尽量在适宜的温度下穿单衣或单裤称量,必要时需要去除衣服及尿不湿。对不同年龄段的儿童测量,采取的体位和使用的工具均不同:婴儿期取卧位测量,1~3岁可取坐位测量,大年龄儿童则可采用站位测量;针对婴幼儿期一般采用杠杆式磅秤或木杆式钩秤,而7岁以上大部分为磅秤。

只有获得准确的体重测量数据,才能进行正确评估,正常体重参考值往往是一个范围,不是某一个恒定的值,尤其不宜将人群的均值(或 P 50 )作为标准进行“达标”或“不达标”的评估,对于儿童体重的评估需要进行连续的规律测量更为科学。

身材(stature)包括身长/高、顶-臀长/坐高、指距等指标。

是指头顶至足底的垂直距离,是头部、脊柱和下肢的总长度,其直接反映非脂肪组织的增长,即线性增长,与长期营养状况相关。身长不仅受营养的影响,同时受遗传背景、内分泌、种族及环境的影响。

身长/高与体重的增长规律相似,在婴儿期及青春期出现双峰的快速生长时期。出生身长平均为50cm,出生后第1年的增长速度最快,出生前半年平均每月增长2.5cm,6月龄至1岁平均每月增长1.5cm,1岁时身长为出生时的1.5倍。不同年龄年生长速度不同,出生后第2年开始增长速度逐渐减慢,平均年增长量为10~12cm。2岁至青春期前生长速度进一步减慢为每年5~7cm。2~12岁儿童身长/高初步计算公式:身长/高=年龄(岁)×7(cm)+75(cm)。

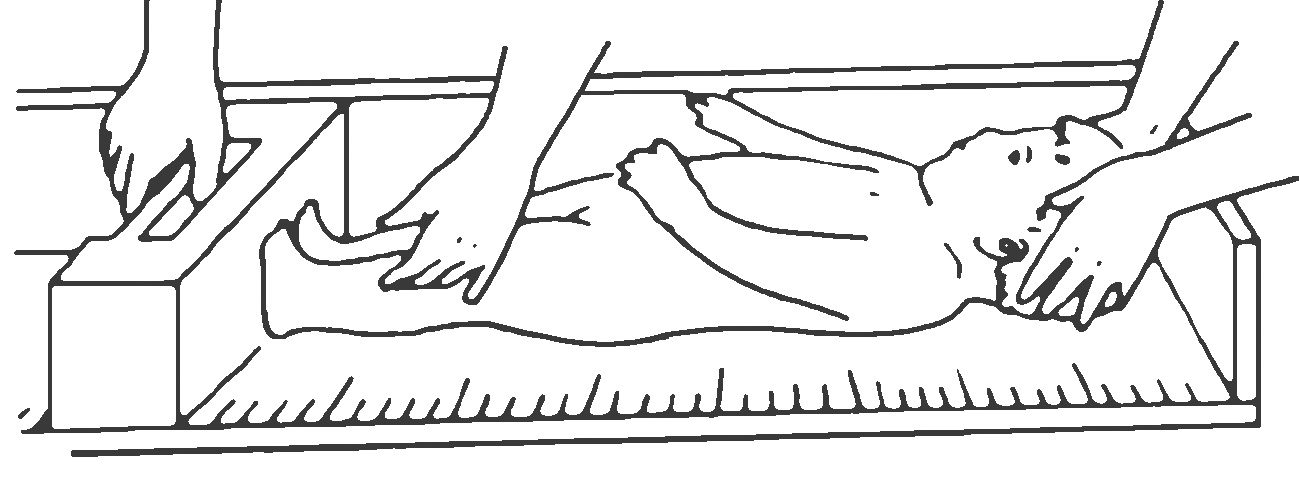

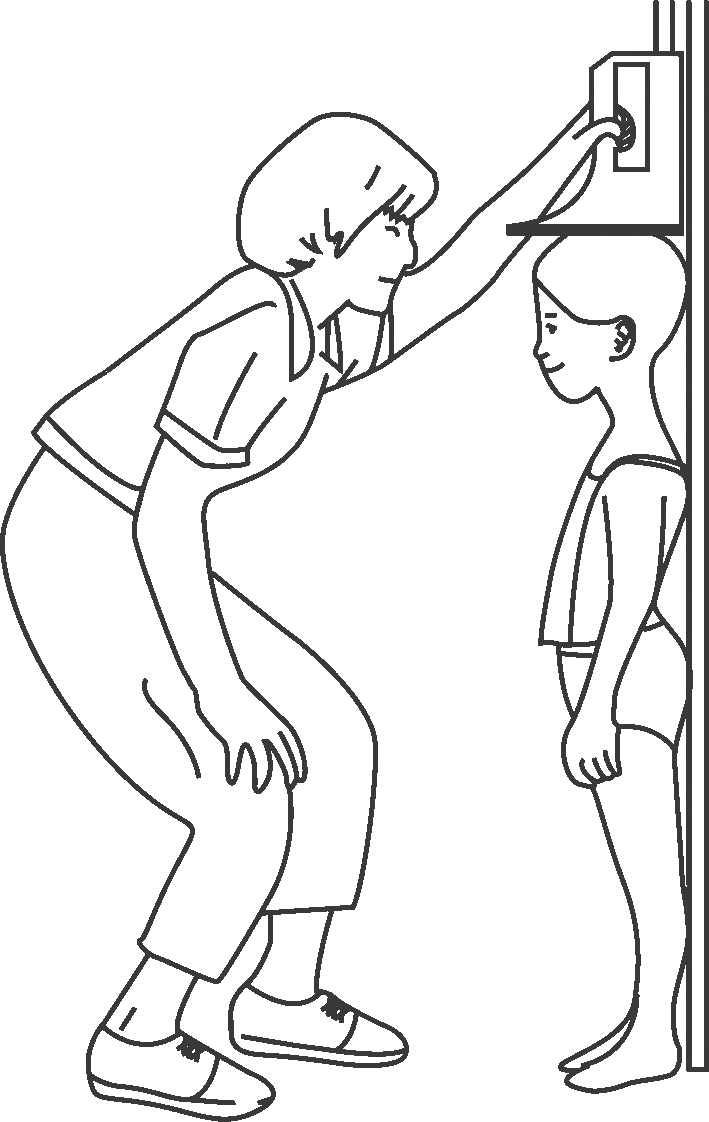

3岁以内的儿童测量身长,主要采用量床或量板,在测量过程中儿童脱帽、鞋、袜,头部顶触头板,双耳处于同一水平,固定儿童膝关节,使下肢伸直,足底板抵足跟部(图1-1-4)。大于3岁的儿童测量身高,对于立正姿势身高的测量标准,要求儿童“几点(头部、足跟、臀部、双肩胛间)一线”,几点均紧靠立柱(图1-1-5)。

图1-1-4 身长的测量方法

图1-1-5 身高的测量方法

身长/高的增长相对稳定,一般不受近期营养、疾病等影响,但长期严重的营养状态异常可影响身长/高;同时身长/高受遗传背景、内分泌、性别及种族等因素的影响,相较于体重,身长/高更能稳定反映儿童体格发育。

指头顶到坐骨结节的垂直距离,反映脊柱和头部的增长。测量顶-臀长时,儿童取卧位,测量者左手提起儿童双下肢,使膝关节屈曲90°,骶骨抵住底板读数;测量坐高时,儿童取坐位,大腿平行于地面,垂直于小腿,脊柱和骶部在一垂线上,两处紧靠立柱,但不能后腰贴在立柱上。随着年龄的增长,下肢发育速度增快,导致身体的上部(顶-臀长/坐高)占身体的比例逐渐降低(图1-1-6),由出生时的0.67降低至14岁的0.53。正常儿童坐高/身长比值≤人群参考值为身材发育匀称(表1-1-1),但若超过参考值则需警惕影响下肢发育异常的疾病。

图1-1-6 头与身长的比例

表1-1-1 2005年中国九城市城区0~6岁男女儿童坐高与身高情况

两上肢左右平伸时两中指指尖的距离,代表上肢长骨的生长。正常儿童的指距小于身长/高1~2cm。

头围(head circumference)指从左侧眉弓上缘处至枕外隆凸绕头一周的长度,是反映颅骨生长和脑发育的重要指标。头围测量在2岁以内最有价值,连续追踪测量头围比单次测量更为重要。头围与体重及身长/高的增长规律相似,3月龄时的头围增长可达到6~7cm,约是之后9个月增长值之和。儿童头围的大小在一定程度上可反映头颅的大小和脑的发育程度,可以用作筛查婴幼儿潜在脑发育或神经系统异常的指标,但同时受头型、遗传及疾病等多方面的影响,头围过大或增长过快者需警惕脑积水,头围过小常提示脑发育异常。

头围的初步计算公式:

。

。

胸围(chest circumference)是指自乳头下缘经肩胛骨下绕胸1周的长度,可反映肺部、胸廓、胸背部肌肉、皮下脂肪的发育情况。胸围在出生后1年内的生长速度最快,出生时胸围比头围小1~2cm,1岁时胸围与头围大致相等,二者生长曲线形成交叉;胸围在1岁后超过头围,胸廓的形状因为重力、身体站立及肋骨下降等因素,由婴儿期的桶状胸(冠状位︰矢状位1.07︰1)发展为成人的形状(冠状位︰矢状位1.4︰1)。胸围的发育与营养、爬行训练和胸廓锻炼等有关。

上臂围(upper arm circumference,UAC)是指儿童肩峰和尺骨鹰嘴连线的中点绕上臂一周的长度,可反映上臂肌肉、骨骼、皮下脂肪及皮肤的发育情况。婴儿期上臂围增长速度迅速,第1年增长量可达到峰值,1~5岁的增长速度减缓,为每年1~2cm。世界卫生组织(World Health Organization,WHO)建议在无条件测量身高、体重的地区,针对5岁以下儿童可通过筛查上臂围来了解儿童的营养状况。筛查标准:上臂围>13.5cm,为营养良好;上臂围12.5~13.5cm,为营养中等;上臂围<12.5cm,为营养不良。

骨骼是儿童身体的支架,骨骼系统的发育相对稳定,可以作为生长发育的侧面反映。骨骼分为长骨、短骨、扁骨和不规则骨。不同骨骼的发生及发育方式不一致。

除头围外,可以根据骨缝的闭合及前囟、后囟的闭合时间来评估颅骨发育情况。因产道的挤压,导致出生时骨缝稍有重叠,出生后2~3个月颅骨重叠逐渐消失,囟门较出生时增大较明显,6月龄后颅骨逐渐骨化而变小,大部分儿童的囟门在1~1.5岁闭合,但有部分可以延迟到2岁闭合。前囟小或闭合早,需要警惕脑发育不良和颅面骨发育异常;前囟大或关闭延迟,需要警惕甲状腺功能减退和脑积水等;前囟张力高,需警惕颅内压增高;前囟凹陷在脱水判断中有重要意义。需要注意不能将囟门的大小作为判断疾病的单一标志,需要结合头围、神经系统发育评估等因素进行判断,避免误诊及过度解读。

脊柱由肌肉和韧带连接锥体骨组成。脊柱的增长可以反映脊椎骨的发育情况。出生后第1年,脊柱的生长速度明显快于四肢长骨,之后慢于长骨。脊柱的4个生理弯曲,在宫内已经形成雏形,出生时新生儿已经具备扁平弓的胸曲和腰曲,以及骶骨凹和腰骶部之间的弯曲。随着出生后儿童大运动的发育,脊柱的生理弯曲逐渐完善。3月龄抬头的发育出现颈椎的前凸,6~7月龄开始独坐后出现胸椎后凸,12月龄开始扶走后出现腰椎前凸,上述这些自然弯曲,6~7岁才会被韧带所固定。三个生理弯曲形成的时间性及顺序性就是脊柱发育的规律。

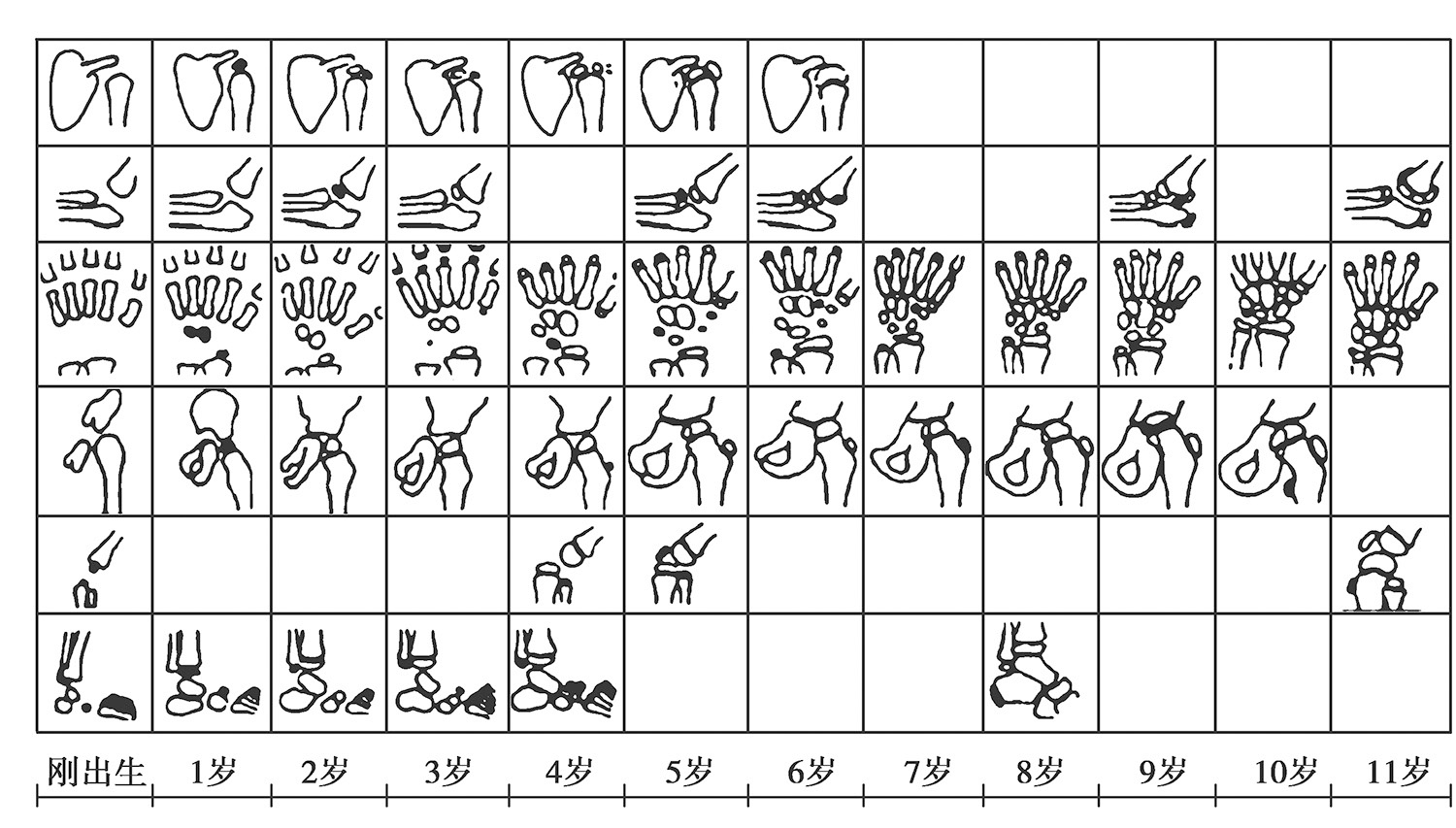

长骨的发育主要包括长骨干骺端的软骨骨化,骨膜下成骨,使长骨增长、增粗;当骨骺与骨干融合,标志着长骨停止生长。从出生到发育成熟,不同骨化中心的出现和融合都具有一定的规律和顺序,正确的发育模式和排列时间是评价骨骼发育水平的基础。临床上基于骨化部位的不断增长、形态从小到大及钙盐局部沉积,可通过X线测定不同年龄儿童的骨干骺端骨化中心出现时间、数目和形态变化,并将其标准化,即可得到骨龄(图1-1-7)。新生儿期股骨远端及胫骨近端已出现骨化中心,因此对于婴儿的骨发育评估,应该对膝部进行X线摄片检查;而对于年长儿,应该对腕部进行X线摄片检查。骨龄的解读在临床中有重要意义,但受多因素的影响,如甲状腺功能、生长激素、性激素、先天性肾上腺皮质增生,均可不同程度地影响骨龄。但正常骨化中心出现的年龄差异较大,因此临床对骨龄延迟或提前的判读应当结合临床表现具体分析。

图1-1-7 次级骨化中心出现顺序

人的一生有两副牙齿,分别为乳牙和恒牙(图1-1-8)。牙齿的发育经历矿化、萌出、脱落三个周期。

儿童出生时没有牙齿,但是乳牙已经矿化。乳牙的萌出时间大多在6~8月龄,但其萌出时间受遗传、内分泌及辅食的性状影响,具有极大的个体差异性;若13月龄乳牙仍未萌出,为萌芽延迟。乳牙共有20颗,全部萌出时间多在2~2.5岁。

儿童出生后,恒牙开始矿化。18~24月龄时,第三磨牙矿化完成,6岁左右开始萌出第一恒牙,6~12月龄恒牙逐步替换乳牙,12岁萌出第二恒磨牙,18岁萌出第三恒磨牙,但部分儿童终生不萌出第三恒磨牙。恒牙的牙齿共28~32颗。

出牙过程中,儿童可能出现低热、流涎、睡眠差、烦躁等表现。乳牙的保护非常重要,及时停止夜奶、避免吃完奶含着乳头睡觉、清洁口腔,以及牙齿定期涂氟保健都是保护乳牙的方法。牙齿的健康生长同时应当注意微量元素(如钙、磷及多种维生素)的补充,食物性状的按时过渡有利于出牙。

图1-1-8 恒牙萌出顺序

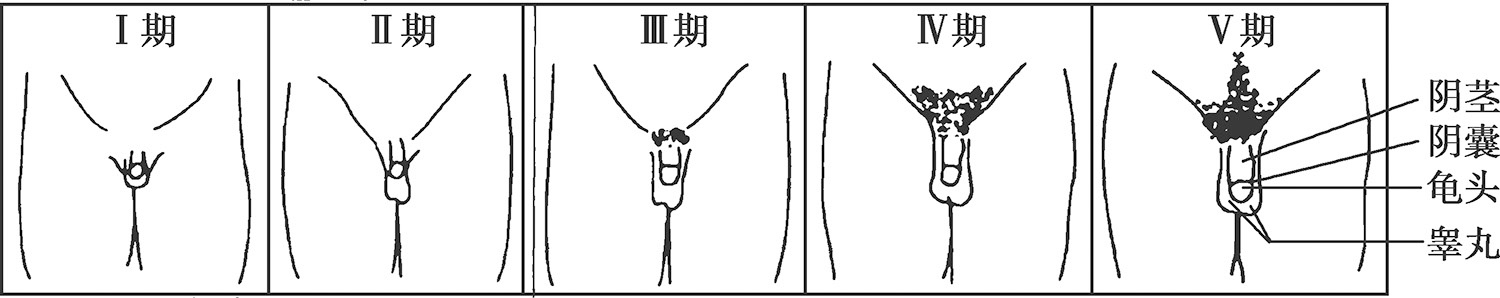

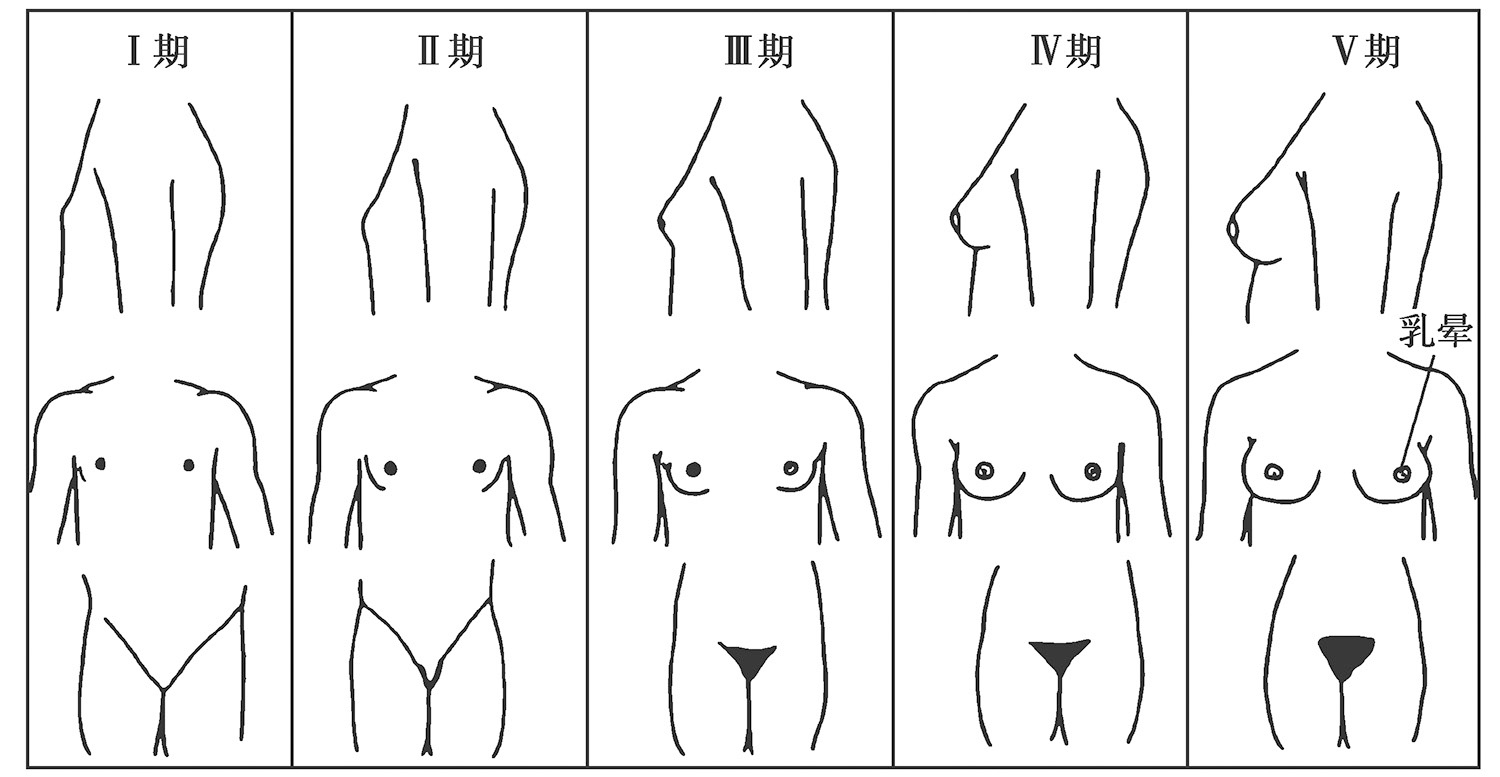

生殖系统的发育经历两个阶段:胚胎期性分化及青春期的生殖发育。在生命早期,生殖系统处于低水平的发育阶段,到青春期时受下丘脑-垂体-性腺轴的调节和性激素的作用才出现性腺和第二性征发育加速。按照Tanner性成熟的五期分期法(图1-1-9、图1-1-10),将青春期(7~10年)分为青春前期、青春中期、青春后期。一般青春期开始,持续时间及第二性征出现的顺序具有较大的个体差异,但若女童在8岁前,男童在9岁前出现第二性征,为青春期提前;若女童在14岁后,男童在16岁后仍无第二性征出现,为性发育延迟。在关注发育时间的同时,第二性征及生殖器官的发育顺序也尤为重要:男性正常的发育顺序为睾丸、阴茎、阴毛、腋毛、胡须、喉结、变声和遗精;而女性的正常发育顺序为乳房、阴毛、腋毛,以及月经初潮。无论是发育时间的异常,还是发育顺序的错乱,都可能与遗传及疾病的影响有关。

儿童处于快速的生长发育阶段,身体形态和各部分的比例变化较大,儿童生长发育的阶段都有自身的规律和特征,正确地评价儿童体格生长情况、及早发现问题、早期进行干预及指导,对保障儿童健康有积极的作用。

图1-1-9 Tanner分期:男性生殖系统发育

图1-1-10 Tanner分期:女性生殖系统发育

正确评价儿童生长发育的前提是选择正确的评价标准,目前国内外的评价标准主要分为两类:现况标准和理想标准。

一般针对某一地区的大多数儿童,未经过严格筛选而纳入的儿童经过体格调查形成的标准值是该地区儿童真实状况的反映,并非儿童最理想的生长结果。随着经济的发展和医疗保健水平的提高,我国的儿童生长发育情况有明显变化,因此现况标准值每十年修订一次。

一般是指在优越环境和营养均衡情况下的体格生长指标,其指标水平高于现况标准,如WHO的儿童生长发育标准。

采用不同的生长标准及参考值评价,可能得出不同的结论。对个体儿童生长评估时,推荐采用本国的儿童生长标准,而群体儿童的评价采用国际生长标准为宜。

是用标准差(

SD

)来表示变量与平均值

距离的远近来体现变量的分布范围,适用于正态分布状况,一般以

距离的远近来体现变量的分布范围,适用于正态分布状况,一般以

为正常范围,也可分为三或五个等级。

为正常范围,也可分为三或五个等级。

包括总体样本的68.3%,

包括总体样本的68.3%,

包含总体样本的95.4%,

包含总体样本的95.4%,

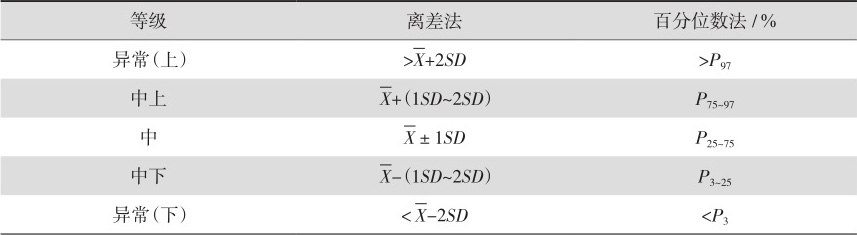

包含总体样本的99.7%。可据此制定出五等级评估(表1-1-2)或六等级评估。

包含总体样本的99.7%。可据此制定出五等级评估(表1-1-2)或六等级评估。

表1-1-2 五等级划分法

基于均值离差法,可计算出标准差(

S

)离差(

SDS

)或

Z

积分。其中通过

计算各种变量的标准差,记为

Z

值,其中

X

代表样本个体的实际测量值,

计算各种变量的标准差,记为

Z

值,其中

X

代表样本个体的实际测量值,

和

SD

分别代表参照人群相应指标的平均值和标准差。

Z

值可以是正值、负值或零,一般在±2以内为正常范围,

Z

值越大表示越偏离参考人群平均水平(图1-1-11)。

Z

值将个体儿童的测量值标准化,可以用于比较不同年龄、性别、种群的儿童生长发育评估,但

Z

值是相对数,需要进行计算获取,故多用于科研工作。

和

SD

分别代表参照人群相应指标的平均值和标准差。

Z

值可以是正值、负值或零,一般在±2以内为正常范围,

Z

值越大表示越偏离参考人群平均水平(图1-1-11)。

Z

值将个体儿童的测量值标准化,可以用于比较不同年龄、性别、种群的儿童生长发育评估,但

Z

值是相对数,需要进行计算获取,故多用于科研工作。

图1-1-11 标准差分布

是将一组体格测量值按照从小到大的顺序依次排列,以中位数为基准值,以其余各百分位数为离散距的等分评价方法。当变量值呈非正态分布时,百分位数能更准确地反映出所测数值的分布情况。一般用第3、10、25、50、75、90、97百分位数作为主百分位线,进行等级划分。第3~97百分位数包括了全样本的95%,属于正常范围。

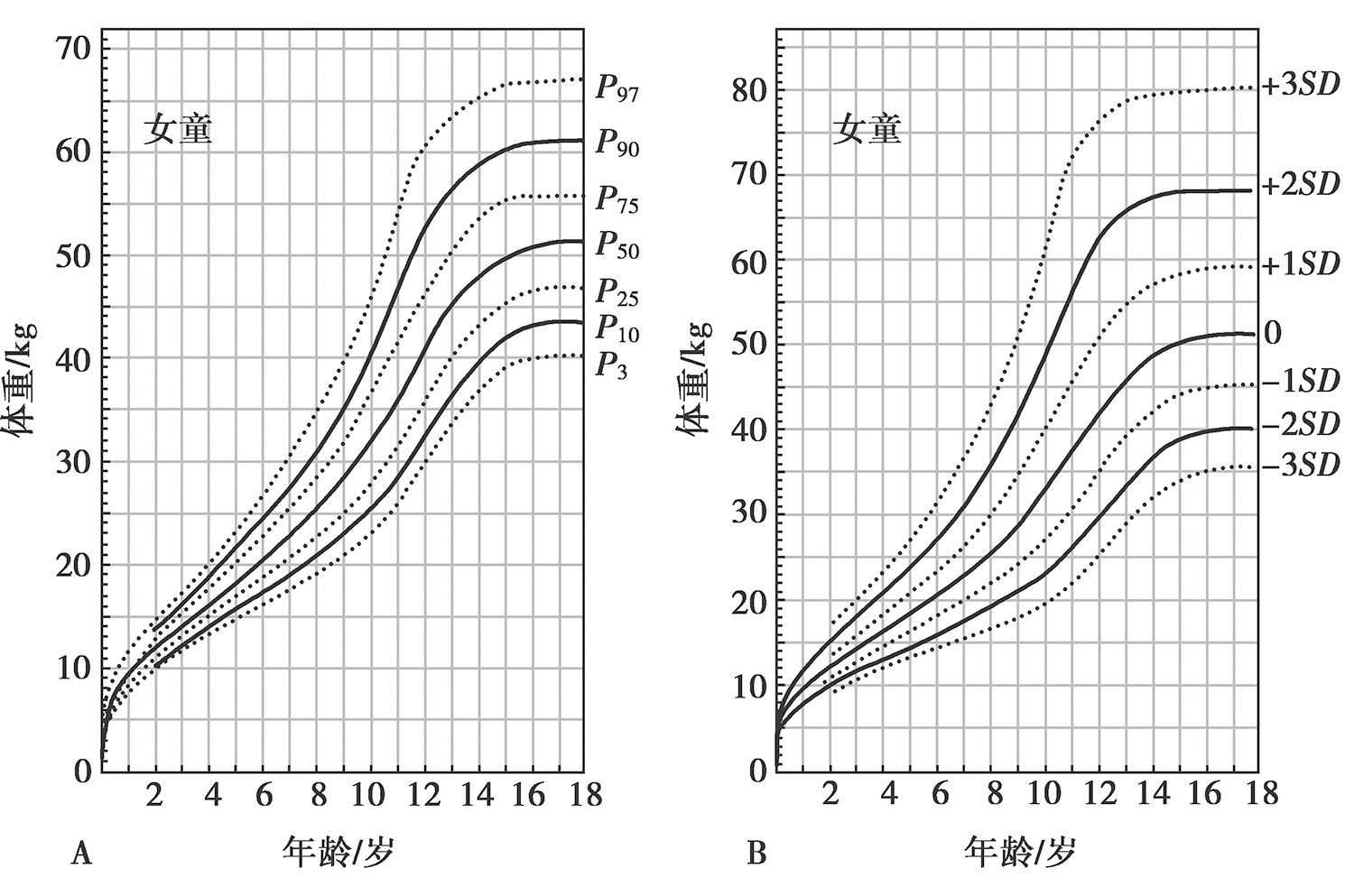

生长曲线是采用百分位数法或标准差记分法将不同年龄、性别儿童的体格指标参考值绘制成图,并进行评估的方法。在生长曲线的绘制中,描记体重(图1-1-12)、身高(图1-1-13)、头围、体重指数(body mass index,BMI)时,均需要保留小数点后1位,尽可能精确地绘制在水平线上或水平线之间,将年龄所在的垂直线及身高/长、头围测量值的延长线相交得到描记点。如果儿童有多次体检记录,应将这些点用直线连接起来,以反映其生长趋势。绘制点的时候需要判断是否合理,必要时重新测量。曲线图上是 Z 评分曲线,每条曲线上为-3~+3之间的数字,越是远离中位数的数值,越可能代表一些生长问题,但是需结合其他因素,如增长趋势、儿童的健康状况、遗传背景及营养状况来判断。儿童生长曲线的多个描记点构成了其生长趋势。大多数儿童的曲线与中位数所在的曲线平行,并持续维持自己的生长轨迹。生长曲线图能直观、简单地反映儿童的生长水平,并能连续追踪儿童的生长轨迹,有助于尽早发现及干预生长偏离。

根据人体各部分相对固定的比例,用数学公式将相关指标关联,常用的有BMI、身高胸围指数及身高坐高指数。

图1-1-12 2009年0~18岁女童体重生长曲线

A.百分位数法;B.标准差记分法。

图1-1-13 2009年0~18岁女童身高生长曲线

A.百分位数法;B.标准差记分法。

将某一年龄时点所获得的某个单项体格生长监测值与参照人群值比较,得到该儿童在同年龄、同性别人群中所处的位置,即为该儿童此项体格生长指标在此年龄的现实水平,通常以等级标示其结果,可以用于个人或群体儿童的评价。生长水平通常包括单项体格生长指标,其优点为简单易行、直观形象,能较准确地反映儿童目前的体格生长情况,但只能反映一个点,不能反映儿童连续的生长过程或趋势。

对某单项体格生长指标进行定期多次测量,获得该项指标在某一阶段的增长值,即为该指标的生长速度;两次连续测量值的差值,再与参考人群的数值差进行比较,以正常、加速、下降、缓慢或不增表示该儿童在该阶段的生长速度。定期纵向体格测量是生长速度评价的关键。通过纵向观察个体生长速度,可了解其生长轨迹。生长轨迹受遗传和环境等多种因素影响。生长曲线是生长轨迹最直观的表现形式,通过生长曲线的绘制可以早期发现生长偏离等情况。正确的测量方法和定期、及时体检是确保生长曲线描记正确和完整的基础。

身体匀称性是一种对体格生长指标进行综合评价的指标,包括体型匀称度和身材匀称度。在生长发育过程中,身体的比例与匀称性生长有一定规律。

反映体型生长比例的关系,常以2个体格指标间关系表示。常用的为身高别体重(weight for height,WFH)和BMI。在临床工作中,小于2岁的儿童常采用WFH来表示一定身长的相应体重范围,而2岁以后的儿童则常采用BMI间接反映身体的密度与充实度[BMI=体重(kg)/身高 2 (m 2 )]。由于脂肪细胞含量因年龄、性别而不同,因此BMI也有年龄和性别的差异。

通常以坐高/身高的比值来反映下肢发育情况。

在基层医疗中,儿童生长发育评价是一个综合评估的过程,对测量结果的解读尤为重要。对于生长指标处于中下水平,或有一过性的生长波动者,一定要结合喂养史及疾病史等多因素生长情况,进行客观评价。

基层医师首先要结合生长发育的一般规律,认识到儿童生长发育既有连续性,又是阶段性的,不同阶段儿童生长速度具有一定的差异性。认识生长指标的正常范围和规律,理解多因素对生长发育的影响,正确解读评价结果是做好生长管理的核心。

此为正确进行生长评价的前提。对于生长发育指标的测量,需要选择适宜的测量工具、测量方法;同时要保证记录方法正确,且测量人员经过规范培训,多次操作稳定性正常;定期、规律的体格数据的获取比单一评价更为重要。

是正确生长评价的保障。目前所使用的是“中国九市城区或WHO儿童生长指标”作为判断标准。

此为正确进行生长评价的关键。儿童生长轨迹具有一定的稳定性,包括同一时间体重、头围、身长等在同一区间,不同时间的同一指标均在相同区间,并且沿着儿童自己的生长轨道进行;允许一定范围的波动,但应该同时积极寻找影响波动的因素。应正确理解正常指标是一个范围,而不是一个恒定不变的值,杜绝以均值或中位数作为生长的目标和正常标准。正确认识正常儿童不可能完全按照出生的体重和身长作为自身轨迹,而可能经历追赶生长或生长下降等变化,形成新的生长轨迹,并沿着改变的轨迹生长。

在生长发育评价中,所有儿童评价内容基本一致,但针对特殊儿童,又具有自身特点。以早产儿的生长发育评价为例,其生长水平的评价在不同校正胎龄阶段使用的评价工具不同。校正胎龄40周前使用2013年修订后的“Fenton早产儿生长曲线图”进行评价(可使用至校正胎龄50周)。校正胎龄40周后,按照校正胎龄参照同龄正常儿童的生长标准进行评价,与群体的横向比较可采用“2006年世界卫生组织儿童生长标准”,与个体的横向比较也可采用2005年我国儿童生长标准;在生长速度评价中,也是以校正胎龄40周为界限,在校正胎龄40周之前,可以按照胎儿宫内生长速度作为参考进行评价,但是在校正胎龄40周之后,目前暂时无针对早产儿的生长数据,而是与足月儿的生长速率进行比较。因早产儿有追赶生长,因此其生长速率应该超过足月儿,以达到适宜的年龄内的生长。临床工作中,目前对适宜的追赶生长没有统一标准,一般认为适于胎龄早产儿的体重、身长、头围达到校正胎龄的第25~50百分位数、小于胎龄早产儿大于第10百分位数即为追赶生长速度满意。

基层医师进行生长管理时,以下情况需要警惕和转诊。

1.在生长轨迹的监测中,如果生长曲线偏离2条主百分位线,提示生长偏离;而跨越一条 Z 评分线的生长线表明可能存在风险,即使其范围仍然在-2~+2,也需要转诊。

2.对于特殊人群,如小于胎龄儿及高危早产儿,因为需要增加监测的次数、评估适宜追赶生长的情况时,需要转诊。

3.在生长监测中,诊断蛋白质-能量营养不良合并贫血、微量营养素缺乏、感染及自发性低血糖,且于基层医院治疗后无好转者,需要转诊。

4.在生长轨迹的监测中,通过体型匀称度诊断为肥胖,但非单纯性肥胖,或合并遗传代谢性疾病风险者,需要转诊。

(李晋蓉 杨凡)

膳食中经过消化、吸收、代谢后能够被机体所利用并维持生命活动的物质称为营养素。营养素共分为八大类,分别为能量、蛋白质、脂类、碳水化合物、矿物质、维生素、水及膳食纤维。其中蛋白质、脂类、碳水化合物因为需要量多、在膳食中所占的比重大,又被称为宏量营养素;同时它们通过氧化分解为机体提供一部分能量,也是三大产能营养素。微量营养素包括维生素和矿物质,在体内含量小于总体重0.01%的矿物质又被称为微量元素。某种营养素长期摄入不足或过量均可能危害健康,故均衡合理的膳食规划对机体的健康十分重要。

不同个体对营养素的需求存在个体差异,其与年龄、性别、劳动强度,以及机体对营养物质的消化、吸收、利用和代谢等生理功能的不同有关。虽然无法对每一个个体的营养需求作出特定的规划和评价,但正常人群对营养的需求存在共性。因此,对具有一定代表性的人群所需营养素平均需要量的研究资料可以作为营养素需求量的参照标准,即膳食营养素参考摄入量(dietary reference intake,DRI)。详见《中国居民膳食营养参考摄入量(2013版)》。

儿童期是特殊的生命阶段,营养需要亦具有特殊性,故儿童的DRI与成人有所不同。

儿童处在连续生长发育的过程中,其能量代谢特点较成人有所不同;不同年龄及生理状态的儿童能量需要量亦有差别。儿童所需能量总和包括基础代谢、食物的热力作用、组织生长合成的能量消耗、运动的能量消耗、排泄能量消耗。上述五部分能量需求中,通常基础代谢占50%,排泄占10%,组织生长合成和运动占32%~35%,食物的热力作用占7%~8%。婴儿能量需要取决于年龄、生长速度及活动水平。提供能量的物质主要来源于碳水化合物、脂类及蛋白质,每克产能营养素在体内氧化所产生的能量值分别为碳水化合物4kcal(16.74kJ)、脂类9kcal(37.67kJ)、蛋白质4kcal(16.74kJ)。故在计算儿童每日能量需求时,需要统计这三部分总和。不同年龄段儿童能量平均需要:1岁以内婴儿110kcal/(kg·d),约460.44kJ/(kg·d);1岁以上儿童每3岁下降10kcal/(kg·d),约41.86kJ/(kg·d),15岁时60kcal/(kg·d),约251.15kJ/(kg·d)。

儿童生长发育迅速,蛋白质与优质蛋白质需要量均较成人多。新生儿期最高,之后随年龄增长逐步下降。蛋白质长期摄入不足或过多均可影响碳水化合物、脂肪代谢,导致生长发育迟滞、组织功能异常,甚至威胁生命。

乳类和蛋类生物利用价值最高,属优质蛋白。奶、蛋、瘦肉及植物蛋白等不同食物的合理搭配可相互补充必需氨基酸的不足,提高蛋白质的生物利用率。

在乳量充足的情况下,不必额外增加蛋白质的摄入。

蛋白质需求=人乳蛋白质摄入量+其他食物蛋白质摄入量,约为20g/d。

脂类包括脂肪和类脂。脂肪是人体能量的主要来源和储存形式,由甘油和脂肪酸组成甘油三酯。类脂包括磷脂、糖脂、脂蛋白、类固醇(胆固醇、麦角固醇、胆汁酸、胆汁醇等)。膳食中的脂类及脂肪酸有促进脂溶性维生素吸收、维持体温、保护脏器和提供必需脂肪酸的作用。

长链不饱和脂肪酸(long-chain polyunsaturated fatty acid,LCPUFA)是人体的必需脂肪酸,包括亚油酸(linoleic acid,LA)、亚麻酸(linolenic acid,LNA)、花生四烯酸(arachidonic acid,AA)和二十二碳六烯酸(docosahexaenoic acid,DHA)。食物中的LA主要来源于玉米油、芝麻油、葵花籽油等。LA在体内可转变为LNA和AA。LNA主要源于亚麻籽油、低芥酸菜籽油、豆油。LNA分为α-LNA和γ-LNA。α-LNA为n-3脂肪酸,可衍生多种n-3不饱和脂肪酸,包括二十碳五烯酸(eicosapentaenoic acid,EPA)和DHA。海洋哺乳动物、深海鱼和鱼油富含EPA和DHA。动物性食物如蛋黄、肉、肝、其他动物内脏也含DHA和AA。DHA、AA是构成脑和视网膜脂质的主要成分,与视力、认知发育有关。早产儿因贮存少、去饱和酶活性低而合成不足,同时生长发育快、需求量大,易发生LCPUFA缺乏,应注意适量补充。我国婴儿食物LA︰LNA为(8~9)︰1;婴儿配方中一般AA︰DHA为(1~2)︰1。

以DHA为例,适宜的DHA摄入量为:0~36月龄婴幼儿100mg/d早产儿DHA推荐55~60mg/(kg·d)。

碳水化合物亦称为糖类,是人类膳食能量的主要来源。碳水化合物供应不足时,可导致低血糖,机体将分解脂肪或蛋白质以满足能量需要。

6月龄内婴儿的碳水化合物主要来源是母乳中的乳糖,其能够满足<6月龄婴儿的全部能量和营养需要。

碳水化合物需要量的制订需以母乳为基础,累加其他固体食物碳水化合物的量。

我国推荐2~18岁儿童和青少年膳食中碳水化合物提供的能量应占总能量的50%~65%。

维生素及矿物质主要来源于食物,具有各自的生理功能,参与机体正常代谢。在儿童生长发育过程中,下列几种维生素及矿物质尤为重要。

是构建机体骨骼及肌肉正常生理功能的重要物质,其主要来源途径包括食物摄入、日光中紫外线通过皮肤合成,以及母体胎盘转运。若维生素D摄入不足或吸收及代谢过程障碍可能出现佝偻病。天然食物中维生素D含量少,为有效预防佝偻病,除增加户外活动外,现通常摄入商品化的维生素D制剂。建议儿童每日摄入的维生素D预防剂量如下。

400IU/d。

600IU/d。

800~1000IU/d,3月龄后改为400IU/d。

乳类含钙丰富且吸收率高,是良好的钙来源,适当摄入可维持人体骨骼及肌肉健康。钙缺乏可致佝偻病、生长发育迟缓等;钙过多可能致矿盐沉淀、高钙血症、心肌梗死。不同年龄段的钙元素推荐摄入量如下。

200mg/d。

600mg/d。

800mg/d。

1000mg/d。

1200mg/d。

1000mg/d。

在动物肝脏、血、瘦肉等含量较为丰富。其参与正常造血,维持具有免疫功能的细胞因子的正常生理环境。铁缺乏可导致缺铁性贫血、免疫功能下降、影响神经发育、认知功能损害。不同年龄段的铁元素推荐摄入量如下。

健康母亲给予的储存铁可满足其正常生长发育需求。

10mg/d。

出生后2周起补充2~4mg/(kg·d),至校正年龄1岁。

铁需要量增加,需要考虑基本铁丢失、非储存性组织铁增加、储存铁增加、月经铁丢失来计算需求量。

鱼、蛋、肉类、全谷物中含量较高。锌参与机体酶合成,可影响食欲、体格生长、智力发育。锌缺乏可致矮小、食欲减退、肠病性肢端皮炎、智力障碍、免疫力低下等。不同年龄段的锌元素推荐摄入量如下。

2.0mg/d。

3.5mg/d。

4.0mg/d。

5.5mg/d。

7.0mg/d。

9.0~10.0mg/d。

8.5~11.5mg/d。

获取充足且均衡的营养素可使儿童的生长发育保持正常。一旦出现营养素摄入不恰当,则可能出现生长发育轨迹偏离。因此对儿童营养状况的评价在儿童生长发育过程中非常重要,有助于临床医师对营养素摄取及机体需求之间的匹配程度进行判断,从而早期识别并阻断营养失衡的诱因,避免儿童出现营养不良;或根据不同营养状况制订适宜的营养干预方案。

儿童营养状况评价主要包括临床表现评价、体格发育评价、膳食调查及实验室检查四个维度的综合评定。

孕周、出生体重及身长、出生缺陷等。

乳制品喂养方式及乳量、辅食添加时间、饮食量及食物搭配、进食行为等。

先天性心脏病、内分泌疾病、遗传代谢性疾病、感染等。

精神状态、活动水平、言语水平、认知水平等。

体温、身长/高、体重、头围、胸围、坐高、皮下脂肪厚度。

毛发、面色、舌面、角膜、皮肤、骨关节形态、指甲等。

心、肺、腹、神经系统。

感染、贫血、电解质紊乱、血糖异常、酸碱平衡紊乱等。

体格发育评价是诊断营养失衡并进行分度的关键环节。临床医师须根据准确的体格测量数据,借助正确的评价工具进行体格发育评价。主要内容包括体格生长水平、生长速度及匀称度三个方面。进一步根据体重、身长/高在同种族、同性别、同年龄人群所处的位置,即标准差单位或 Z 值进行营养状态的评价,判断该儿童是否存在营养不良或营养过剩,并分度。

儿童膳食调查主要是通过了解被调查儿童一定时间内通过膳食所摄取的各类营养素及能量的数量和质量,与推荐摄入量进行比对,分析儿童正常的营养需求能否得到满足,是评价儿童营养状况的重要环节。内容主要包括膳食摄入资料调查、膳食摄入资料评价,以及进食行为评价。

1)流程:

①称量调查对象一日每餐所摄取的各类食物的生重、熟重及未吃完的剩余食物量;②查阅各类食物的生熟比例;③计算各类食物实际摄入量。

2)优点:

属于前瞻性记录法,结果较准确、可靠。

3)缺点:

时间及人力需求大。

4)用途:

群体儿童定期膳食调查相关科研工作。

1)流程:

①选取24小时为一个调查周期,可连续1~3个周期;②询问被调查者该期限内每日膳食的种类和数量(包括正餐、点心、饮料等);③将调查期内各同类食物量相加,除以调查日数,计算每日各类食物实际摄入量。

2)优点:

属于回顾性记录法,省时省力、简单易行。

3)缺点:

被调查者通常对食物重量把握不确切,故结果精准度欠佳。

4)用途:

散居儿童的膳食营养筛查。

1)流程:

统计每日准确的食物品种、重量、废弃量等账目,并统计进餐人数,计算每人每日各类食物的实际摄入量。

2)优点:

简单易行,可进行相对较长时间调查,有较强代表性。

3)缺点:

进食量存在个体差异,仅能反应人均摄入量,故精确度较差。

4)用途:

集体儿童的膳食调查。

1)流程:

①将被调查者需要进食的食物放入餐盘;②餐盘放置于特制的网格背景纸上;③数码相机或智能手机拍摄食物图片;④上传至后方数据平台;⑤平台根据食物影像资料与数据库中的数据进行参比并估量。

2)优点:

属于新型膳食调查法,介于回顾性与前瞻性之间。能有效省去食物称重的烦琐过程,避免因描述不当或记忆错误所致的偏倚。此外,其后方技术平台数据统一,有利于质量控制。

3)缺点:

对家庭成员中负责拍照者需进行拍摄食物影像技巧培训。

4)用途:

个体或集体儿童的膳食调查。

将调查获得的食物日平均摄入量与权威组织推荐的各类食物每日适宜摄入量进行比较。膳食结构评价内容包括食物种类评价和食物量折算。例如:食物种类依据《中国居民膳食指南》(2022版)的食物分类原则,将食物分为五类,包括谷类及薯类(如米、面、杂粮、马铃薯、甘薯、木薯等)、动物性食物(如肉、禽、鱼、蛋、奶等)、豆类及豆制品(如大豆、黄豆、豆腐、豆腐干)、蔬菜及水果(如根茎菜、叶菜、茄类、瓜类及各种水果)及纯热能食物(如植物油、淀粉、食糖、酒类等)。食物量折算中,可食部分计算可参考《中国食物成分表》中各类食物可食用部分的比例,将食物的市品重量乘以可食部比例,获得可食用部分的重量。例如:实际一个苹果中的平均可食部重量=苹果平均市品重量(200g)×可食部比例(85%)=170g。

获得上述食物摄入种类及量的数据后,与权威机构发布的推荐摄入量进行比对,可对调查对象摄入的食物品种及摄入量是否满足该性别及年龄段的正常人群平均水平。目前常用《中国0~6岁儿童膳食指南》的推荐数据进行儿童膳食调查资料评价。

1)营养素摄入量:

将调查获得的各种食物消费资料参考《中国食物成分表》进行计算,获得日膳食总能量及营养素摄入量,再与《中国居民膳食营养素参考摄入量》进行比较。除能量以外的营养素摄入量评估外,需将儿童的日平均膳食营养素摄入量与DRI比较,以进行定性评估。

2)膳食能量分布与结构:

一日中,三餐供能应适当。早餐供能占一日总能量的25%~30%,午餐占35%~45%,晚餐应占25%~30%,间餐应占10%。同时,应注意碳水化合物、蛋白质及脂肪三种供能营养素在不同年龄儿童能量供应中的百分比:①婴儿膳食供能中,脂肪应大于50%,蛋白质应占8%~15%;②学龄儿童及青少年膳食供能中,碳水化合物应占50%~60%,脂肪应占20%~30%,蛋白质应占12%~15%。

进食行为在某些情况下往往会成为影响膳食摄入的唯一诱因,尤其是在隔代抚养成为趋势的当下,由于代养人对儿童进食行为限制不足,导致进餐环境、进餐时长、进餐次数等出现问题,进一步加重儿童挑食、偏食、喜吃零食等不良行为。临床医师在日常工作中应该帮助家长了解饮食行为规范的重要性,帮孩子从小建立良好的进餐规律及进餐习惯,尽量避免出现各种营养问题。

实验室检查可辅助测定儿童机体中脂肪、肌肉、矿物质等成分含量,体液营养物质状态、排泄物中各种营养物质及代谢产物或其他有关化学成分的浓度水平,以了解营养物质的作用及功能。

血液(血清、血浆、红细胞、白细胞)、尿液、粪便等。

(1)血液中营养素或相关代谢物或其他相关标志物水平。

(2)尿液中营养素或代谢产物的排泄量。

(3)与营养素有关的血液成分或酶活性。

(4)血液、尿液中异常代谢产物。

(5)负荷试验或同位素示踪实验。

人体成分分析仪可呈现各年龄段儿童的身体各组分含量、比例及分布,作为一种无创检查手段辅助评估儿童营养状态。

Ⅰ型营养素包括铁、碘、铜、钙、维生素类。多数Ⅰ型营养素营养不良状态可通过直接测定营养素在组织中的浓度或其代谢产物来明确判断。以下为几种重要Ⅰ型营养素的常用生物学指标。

常用指标包括血红蛋白、血清铁蛋白、血清铁、血清转铁蛋白受体、锌原卟啉、铁调素等。

尿碘、甲状腺功能试验。

血清铜、尿铜、铜蓝蛋白。

血离子钙、维生素D、碱性磷酸酶、骨矿化水平(双能X线吸收法)。

血浆25-羟维生素D、甲状旁腺功能。

Ⅱ型营养素包括能量(脂肪与碳水化合物)、必需氨基酸、锌、氮、钾、磷、硫、镁等。这些营养素互相关联,临床上常同时伴有几种营养素缺乏,且实验室检查较难获得这些营养素在机体中的确切含量。以下为可选择的部分实验室检查手段。

白蛋白、前白蛋白(prealbumin,PA)、视黄醇结合蛋白、甲状腺结合前白蛋白、转铁蛋白等具有一定的营养不良的诊断价值,但受影响因素多,特异性较差。

部分必需氨基酸及非必需氨基酸比例紊乱。

辅助判断肌肉组织营养状况。

辅助判断胶原组织代谢情况,如骨吸收与骨形成。

辅助判断营养不良的严重程度及判断合并症。

辅助判断营养不良状态、评价饮食控制及药物治疗效果。

辅助评价锌含量。

注意在实验室评价过程中,标本来源要合适,不宜采用毛发、唾液等标本评价儿童营养状况;同时要注意部分检测指标可能与感染、疾病、药物等有关。故临床上进行营养状态评价时,主要依靠详细的病史、临床表现、体格检查、生长发育评价来进行判断,实验室检测仅作为参考指标。

社区可定期联合当地幼儿园、中小学或居民小区进行适宜类型的膳食调查并进行数据整理分析,筛查排除营养不良或营养过剩高风险人群,并进一步作针对性调查。

对于已确诊营养不良或超重/肥胖的患儿,每周发放膳食调查表,嘱家长认真、如实填写。社区针对回收的调查表进行数据统计分析,指导患儿膳食调整,促进疾病恢复。

对于已确诊为营养不良或超重/肥胖的患儿,应定期监测其身高、体重、头围、BMI等指标变化情况,绘制生长曲线图。

对于合并营养素及相关血生化指标检测水平明显异常的患儿,需定期复测随访,如贫血患儿血红蛋白及铁代谢状况;低蛋白血症患儿白蛋白水平;肥胖患儿人体成分分析血压、血脂、血糖、血清胰岛素、尿酸水平等。

社区需掌握该片区营养状态异常患儿的基本资料,定期电话随访或上门检查,以便督促患儿定期复查,了解患儿居家治疗的执行情况。还可定期开展营养专题的线上或线下讲座,纠正家长不良喂养观念及喂养行为,提高营养知识科普力度。

若发现患儿存在营养失衡高风险、生长曲线图出现体格生长指标连续偏离趋势,且社区医院不具备进一步检查、诊断及治疗的条件时,建议转上级医院就诊。

若合并基础疾病(如先天性心脏病、先天性消化道畸形、遗传代谢性疾病,以及唇、腭裂等)、严重器官系统功能异常(如贫血、低蛋白血症、高/低血糖、酮症酸中毒、休克、酸碱失衡、电解质紊乱等)等情况,且社区医院不具备诊断、检验及治疗条件时,应在维持基本生命体征稳定、确保转运安全前提下,护送转诊至上级医院。

经社区医院正规阶段性治疗后,营养状态改善不理想者,建议转诊上级医院进一步处理。

(卢游 杨凡)