·1937.2—2006.2·

·计算机科学家·

·中国科学院院士·

·中国工程院院士·

·汉字信息处理与激光照排技术创始人·

·2001年度国家最高科学技术奖获得者·

2001年,中国工程院评选20世纪我国重大工程技术成就,“两弹一星”名列第一,排在第二的是“汉字信息处理与印刷革命”。

这场革命,让中国的印刷术告别了铅与火,进入了光与电的时代!

这场革命,在中国印刷史上具有划时代的意义!

正是因为它,使汉字存入电脑成为现实,让我们阅读中文报纸书籍、用手机浏览中文文字成为现实,让汉字在信息时代传承下去成为现实!

而主导这场革命的,就是被称为“当代毕昇”的王选。

王选,1937年2月生于上海。1958年,从北京大学计算数学专业毕业的王选,参与研制了中国早期计算机“红旗机”,为研制这台计算机,他倾尽心血,当时正逢三年困难时期,高强度的工作和饥饿让王选身患重病。1962年,王选不得已回上海养病。

三年后,王选身体有所好转,回到北大当了一名助教,但虚弱的身体、不公的待遇只能让他做一些零碎的研究。英雄永无末路,接近不惑之年的王选,迎来了人生的重大转折。

1975年的一天,在家养病的他,从妻子陈堃銶那里听到“748工程”,即汉字信息处理系统工程。他对工程中的汉字精密照排系统子项目非常感兴趣,便开始自发研究。

通过大量研读外文资料,王选对各类照排机的结构特点和发展现状有了比较准确的把握。他意识到,汉字精密照排系统的开发首先要解决汉字字形信息的存储问题,有必要跳过光机式二代机和阴极射线管三代机,直接从西方正在研制的、采用计算机存储和激光照排技术输出的四代机入手。

在别人眼里,这个想法太疯狂了!在物质生活匮乏、计算机水平落后的年代里,很多人都觉得他在异想天开。王选不管那么多,他相信自己的选择。

很快,他的第一个挑战出现了。因为汉字信息量庞大,当时的计算机十分简陋,根本无法存储。很多学者认为,汉字永远无法进入信息时代,甚至有人认为汉字是落后的文字,应该被淘汰。

但是王选没有被现有的技术所桎梏,他反复设计和试验,研制出了用轮廓加参数的数学方法来描述汉字字形信息的技术。其中用参数这一附加信息来控制字形放大或缩小时质量的技术是世界首创,比西方的汉字信息处理技术领先了十年!他用事实证明,中国的汉字,也能像英语那样,进入信息时代,同时,他也向世界证明了中国的科技实力!

1975年,王选和夫人陈堃銶合作,通过软件在计算机里模拟还原出汉字“人”的第一撇,陈堃銶高兴地在机房里跳了起来。

1976年,王选带领团队成功完成了把汉字压缩信息还原成点阵的模拟实验,迈出了研制激光照排系统的关键一步。同年9月,“748工程”的负责人正式选定北京大学作为系统的总体设计和研制单位。

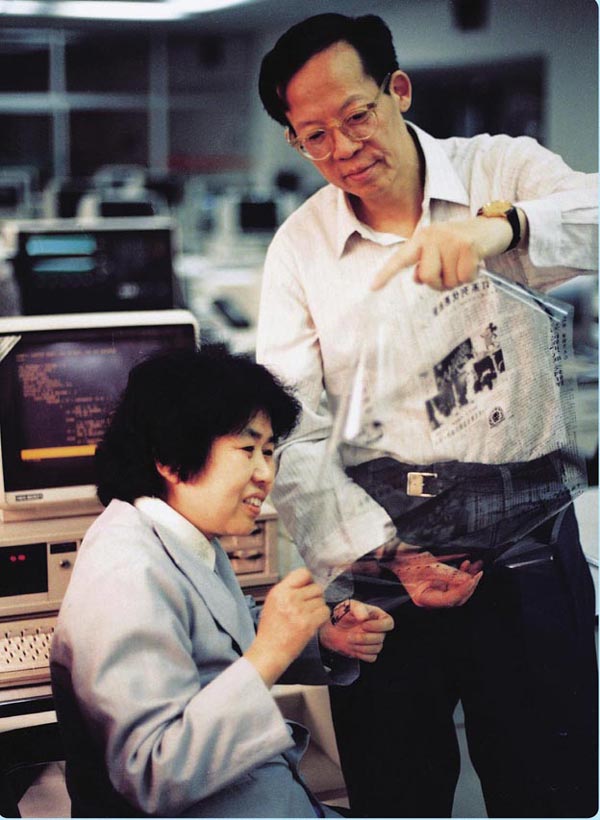

王选与妻子陈堃銶一起查看汉字激光照排系统输出的排版胶片。(1994年摄,新华社资料照片)

1979年10月,英国蒙纳公司要来北京和上海举办为期两周的展览,这对正在研制样机的王选来说,无疑是一场严峻的挑战。作为世界上研制激光照排机最顶尖的公司,英国蒙纳公司当时已经推出了一款汉字照排系统,很明显,蒙纳公司想将他们的系统打入中国市场。

一想到中国的印刷行业将要掌握在外国人手里,王选寝食难安,他下定决心要在展览举办前,用我们自己研发的汉字照排系统输出一张报纸样张。于是,他带领团队拼命加快研制进度,就这样,1979年7月,在蒙纳公司来中国内陆举办展览之前,我国第一张使用激光照排系统输出的八开报纸的样张终于诞生了!

当时,由于王选研制的汉字激光照排系统并不被看好,只有《光明日报》愿意报道这则消息。但令人意想不到的是,这篇报道引起了极大的轰动,王选的激光照排技术震惊了美国、日本的研究人员,最重要的是,这篇报道,让王选的研究能够继续下去,多年以后,王选对《光明日报》当年给予的舆论支持仍然念念不忘。

1980年9月15日上午,北大项目组用激光照排系统排印的汉字图书《伍豪之剑》问世,这是中国人用自主研制的激光照排系统排印出的第一本实验样书。这本书从排版到印刷,完全是由计算机完成,而在这之前,中国印刷书籍使用的还是铅字印刷,排好一本书到出版,至少得一年。

1979年8月11日的《光明日报》刊登了题为《汉字信息处理技术的研究和应用获重大突破》的报道。

第一张报版样张。

《伍豪之剑》。

作为科研人员,王选始终认为,一个应用性的研究成果不能应用到市场上是无用的。于是他加紧步伐,希望使激光照排系统尽快投入市场。

1984年8月,王选主导研制的Ⅱ型系统在新华社进行试用,但是在试用中频繁出现故障,引来众多质疑。再加上当年10月国际印刷业展览会在京开幕,美、英、日等国的照排机涌入国内,业内人士纷纷引进外国产品,国产系统遭到冷嘲热讽,有人说:什么“748工程”,不如叫“气死吧”。

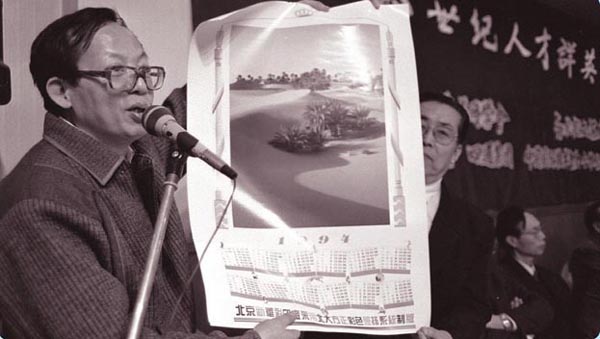

王选院士介绍激光照排技术。

在这种情况下,王选顶住了巨大的压力,1984年年底,王选立下军令状:“如果1985年上半年,激光照排Ⅱ型系统不能达到实际使用目的,印刷专项经费,北大全部退回!”

1985年5月,新型“计算机—激光汉字编辑排版系统”顺利通过国家经委主持的国家级鉴定,这标志着我国的汉字激光照排系统已实现了从原理性样机到实用系统的跨越。

1985年11月,华光Ⅲ型系统正式面世,《经济日报》第一个“吃螃蟹”。1987年5月22日,《经济日报》所有的版面都用上了激光照排,《经济日报》印刷厂也成为我国第一家彻底废除中文铅字的印刷厂。就这样,国产激光照排系统开始在中国普及,王选向世界证明:中国的激光照排技术,一点也不输给国外!

1994年1月,北大王选团队研制成功高档彩色出版系统,王选教授(左)在介绍这一科研成果。(新华社发)

王选不仅有科研上的创新精神,在对市场的把握上,也颇具眼光。1991年,为了更好地与市场经济接轨,王选拿出核心技术,与北京大学新技术公司合作,推出了北大方正电子出版系统,迅速占领国内市场。到1993年,国内99%的报社和90%以上的黑白书刊出版社和印刷厂采用了国产激光照排系统,国外厂商在中国市场再无一席之地。

王选院士在指导青年科技工作者进行新技术开发。(新华社资料照片)

王选掀起的这场中国印刷技术的伟大革命,让中国印刷业有了划时代的进步。但他为人低调,经常教导年轻人,做技术,要有长期积累和绝招,丝毫不能急功近利。

2006年2月13日,王选,一个具有划时代意义的科学家与世长辞。挽联上,他的妻子陈堃銶用“半生苦累,一生心安”总结了他的一生。

2008年,宇宙中有了一颗“王选星”,他的名字,被永远铭刻在了宇宙中,也永远镌刻在了中国科技发展史上!

周程:《“死亡之谷”何以能被跨越?——汉字激光照排系统的产业化进程研究》,《自然辩证法通讯》,2010年第2期。

丛中笑:《王选传》,科学出版社2020年12月版。

发展计算技术不但是国际潮流,也是国家的需要。一个人如果把自己的工作和国家的前途命运联系在一起,很有可能创造出更大的价值。

——王选

“正像一位网民说的那样,‘只要你读过书、看过报,你就要感谢他,就像你每天用到电灯要感谢爱迪生一样。’我们现在每天看到的每一份报纸、每一本书,都用到了王老师当年研制的核心技术。”北京大学王选计算机研究所教授肖建国说,他说的王老师正是王选教授。

从1975年开始,王选教授作为技术总负责人,领导了我国计算机汉字激光照排系统和后来的电子出版系统的研制工作。当时国内科技界有一种论调说,汉字要想输入电脑只能拉丁文化,因此汉字只有被淘汰的命运。王选大胆越过当时日本流行的光机式二代机和欧美流行的阴极射线管式三代机,直接研制当时国外尚无商品的第四代激光照排系统。

肖建国清楚地记得,激光照排技术发明前,报社长期使用的是铅字排版,效率低,工人负担重,熔化铅字造成的污染也很重。正是王选教授获得多项专利的发明,引起了我国报业和印刷业一场“告别铅与火、迈入光与电”的技术革命,使我国沿用了上百年的铅字印刷得到了彻底改造,取得了巨大的社会效益和经济效益。

激光照排技术刚开始应用的那些年,王选先生曾养成一个习惯:每次出差坐飞机看报纸,他都要拿放大镜看报纸上的字,一看就知道这张报纸印刷时是否使用了北大方正的技术。后来,随着方正出版系统的技术优势和市场占有率的持续上升,这个习惯才逐渐改变了。