·1919.5—2017.5·

·数学家·

·中国科学院院士·

·“人民科学家”国家荣誉称号获得者·

·2000年度国家最高科学技术奖获得者·

2019年9月17日,国家主席习近平签署主席令,授予42人荣获国家勋章、国家荣誉称号,吴文俊荣获“人民科学家”国家荣誉称号。

他被称作是“给别人饭碗的伟大数学家”,他从未获得数学界的诺贝尔奖“菲尔兹奖”,但他的成果却被5位“菲尔兹奖”获得者引用。他对中国数学史的开创性研究,为数学史的研究开辟了一条新的道路。

作为一位数学家,吴文俊在其黄金年龄就以“吴公式”蜚声中外,早在1956年,年仅37岁的他就获得了首届国家自然科学一等奖。之后的数十年中他一直保持着极强创造力,在数学机械化和中国数学史两个方面取得了重大突破。

就是这么一位成绩斐然的数学家,却说自己脑子“不灵”,反应慢。在他看来:“做研究不要自以为聪明,总是想些怪招,要实事求是,踏踏实实。功夫不到,哪里会有什么灵感?”

1919年5月,吴文俊出生于上海的一个普通读书人家,当时战乱不断,难以安心读书。直到1933年进入上海正始中学念高中,他才开始了比较稳定的读书生涯。之后,吴文俊顺利考入了上海交通大学数学系,1940年毕业后从事数学教育工作。在此期间,吴文俊也进行数学研究,但由于没有明确的方向,研究并不深入。

吴文俊生活简朴,他日常生活中最大的花费就是购书。图为吴文俊在家中的图书室里翻阅资料。(新华社记者吕全成摄)

直到1946年,他遇到了陈省身。陈省身是20世纪最伟大的微分几何学家之一,与他结识是吴文俊一生的重要转折。其时陈省身应邀回国筹建中央研究院数学研究所,带来了关于拓扑学方面的新理论,令吴文俊大开眼界。在陈省身的引导下,他很快投入到这个新领域的探究之中。

就在吴文俊师从陈省身期间,美国著名的拓扑学大师施蒂费尔·惠特尼证明了对偶定律,但证明过程十分复杂,以至于他本人计划出书来阐明这个定律。吴文俊对此定律很感兴趣,全身心投入研究,仅用了一年多的时间便做出简单新颖的证明方法。

吴文俊在交大时期。

1947年,吴文俊赴法国斯特拉斯堡大学读书,两年后获得博士学位,随后在法国国家科研中心任研究员。当时正值法国拓扑学重新复兴,吴文俊在这样良好的环境中迅速成长,从事示性类理论研究。

1950年,“吴公式”发表,从入门到“吴公式”发表仅仅花费了4年时间。吴文俊成为拓扑界冉冉升起的新星,他与托姆、塞尔、保莱尔一起并称为拓扑界的“四大天王”。由于他们成绩斐然,被称为拓扑地震,使拓扑学一跃成为20世纪的数学主流学科之一。

吴文俊因此声名鹊起,各高校及研究所纷纷向他伸出橄榄枝,但他都一一婉拒了,于1951年回到祖国。

回国后他的“吴示性类”“吴示嵌类”相继发表,被许多同行引用。可以说,他的研究为拓扑学的发展起到了承上启下的作用。

1956年,年仅37岁的吴文俊与华罗庚、钱学森一起荣获了首届中国科学院自然科学一等奖,这是当时科学领域的最高奖。次年,吴文俊被选聘为中国科学院学部委员(院士)。

1955年,吴文俊在中科院数学所作拓扑学的学术报告。(新华社发)

正如其恩师陈省身所说:“他做出了划时代的贡献”。若吴文俊在这个领域继续研究,一定会有更大的成就,但他却把研究的目光转向中国古代数学,并开拓了数学研究的新天地。

吴文俊对中国古代数学有其独到的看法,他认为,中国古代数学一点也不枯燥,简单明了,与“外国式数学”相比另有魅力。

1975年,他以“顾今用”这一笔名在《数学学报》发表了一篇文章,对中西方的数学发展进行深入比较,精辟独到地论述了中国古代数学的世界意义。

他敏锐地洞察到,中国古代数学中包含独特的机械化思想,它能够把几何问题转化为代数,再编成程序,输入电脑后代替大量复杂的人工演算。这一古为今用、中西结合的数学机械化方法被称为“吴方法”。

这是近代数学史上第一个由中国人原创的研究领域,后来被应用于多个高技术领域,甚至对解决人工智能等核心问题具有重要意义。

同时,他关注对数学史的研究,开创并引领了20世纪70年代后中国数学史的新局面,形成了具有鲜明特色的“吴文俊数学史观”。

“将来的数学应该走中国古代数学道路,而不是西方欧几里得道路”,吴文俊说,“最值得骄傲的是,中国古代数学,我把它认识清楚了”。

当有人说起数学是聪明人干的事,在数学上取得非凡成就的吴文俊就要反驳了:“数学适合于笨人做的,聪明人做不合适”。他认为研究数学不能靠灵光一现,必须花“笨功夫”。

就是靠着踏踏实实做学问的劲儿,吴文俊在数学家的黄金年龄过去后仍然保持着卓越的创造力。2009年,已经90岁高龄的吴文俊开始研究世界级难题“大整数分解”。在他眼里,年纪大≠不能创新。

吴文俊有蜚声中外的成就,却保持着随和、纯真的个性,喜欢读小说、看电影。工作尽职尽责,闲暇时间却有点玩世不恭。“先生是闻名于世的数学家,也是大家心中的‘老顽童’”,数学家黄铠这么形容他。

吴文俊研究数学的机械化证明获得重大成果。(新华社记者杨武敏摄)

年逾古稀的他在开会间隙出去游玩,竟坐上了过山车,玩得不亦乐乎;在澳大利亚将一条蛇缠绕在自己身上;83岁的他在泰国骑在大象的鼻子上微笑;甚至90多岁了,也会趁家人不注意,独自一人乘车去商场看电影,看完以后还得去喝杯咖啡……

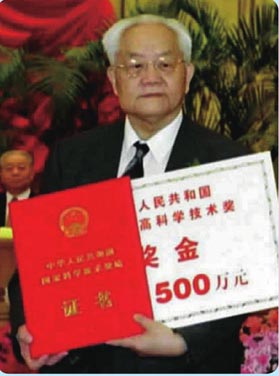

2000年,吴文俊荣获首届国家最高科学技术奖,他从奖金中拨出100万元设立了“数学与天文丝路基金”,用以探明近代数学的源流,支持年轻学者深入研究古代中国与沿丝绸之路国家间数学与天文交流的印迹。

他曾说过:“不管一个人做什么工作,都是在整个社会、国家的支持下完成的。有很多人帮助我,我数都数不过来。我们是踩在许多老师、朋友、整个社会的肩膀上才上升了一段。我应当怎么样回报老师、朋友和整个社会呢?我想,只有让人踩在我的肩膀上再上去一截。我就希望我们的数学研究事业能够一棒一棒地传下去。”

2017年5月7日,吴文俊永远地离开了我们,但他的音容笑貌却留在我们心中,我们也将永远记得这个可爱的“人民科学家”!

2001年2月19日,吴文俊在国家科学技术奖励大会上荣获首届国家最高科学技术奖,并获得500万元奖金。(新华社发)

韩扬眉:《吴文俊:数学界的“老顽童”》,《中国科学报》,2019年5月20日。

佘惠敏:《化繁为简 大巧若拙》,《经济日报》,2017年5月11日。

做研究不要自以为聪明,总是想些怪招,要实事求是,踏踏实实。功夫不到,哪里会有什么灵感?

——吴文俊

20世纪70年代,吴文俊第一次接触到计算机,他敏锐地觉察到计算机的极大发展潜能。受计算机与古代传统数学的启发,他抛开已成就卓著的拓扑学研究,毅然开始攀越学术生涯的第二座高峰——数学机械化。

为了解决机器证明几何定理的问题,他年近花甲从头学习计算机语言。那时,在中科院系统科学研究所的机房里,经常会出现一位老人的身影,不分昼夜地忘我工作。有很多年,吴老的上机操作时间都是整个研究所的第一名。

正是这种日积月累、刻苦努力的“笨功夫”,经过近十年的努力,他用机器证明几何定理终于获得成功。

吴文俊开创的数学机械化在国际上被称为“吴方法”,这个完全由中国人开创的全新领域,吸引了各国数学家前来学习。此后人工智能、并联数控技术、模式识别等很多领域取得的重大科研成果,背后都有数学机械化的广泛应用。