|

书名:谈美

作者:朱光潜

出版社:中国长安出版社

出版时间:2025-02-01

ISBN:9787510711664

本书由北京紫图图书有限公司授权掌阅科技电子版制作与发行

版权所有·侵权必究

欣赏,不可无“考究”“批评”

顾恺之的传世之作《洛神赋图》为其观建安文人曹植《洛神赋》后有感而作。《洛神赋》通篇辞采华美,描写细腻,想象丰富,神人之恋动人心魄。顾恺之读之,遂凝神一挥,画出了“紧劲联绵,循环超忽,调格逸易,风趋雷疾,意存笔先,画尽意在”的《洛神赋图》。“考究”曹植的《洛神赋》,研究相关故事,通过想象、联想等心理活动进行“批评”,才能更好地欣赏顾恺之细腻的笔触、丰富的想象力和浪漫主义色彩的精神。考据不是欣赏,批评也不是欣赏,但是欣赏却不可无考据与批判。因此,要欣赏一幅画,就要做到“考究”和“批评”。

美感经验,物我合一

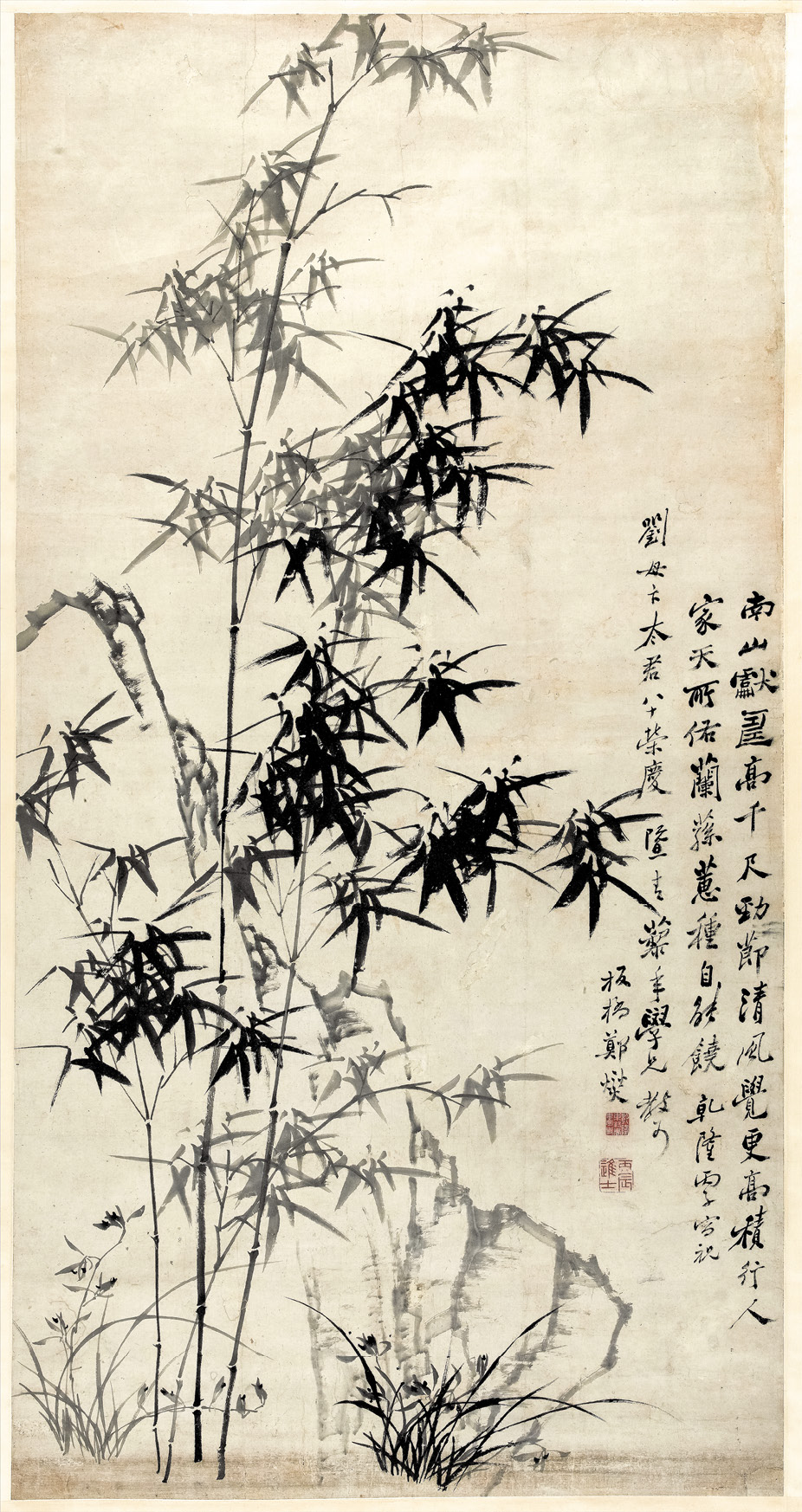

清代“扬州八怪”之一郑板桥,擅长写竹画竹,赞美竹曰:“盖竹之体,瘦劲孤高,枝枝傲雪,节节干霄,有君子之豪气凌云,不为俗屈。”他笔下的竹,清瘦挺拔,飘逸潇洒。他自己,也拥有竹一样坚韧不阿、清正廉洁、独树一帜的文人风骨。郑板桥画的《竹石图》,实现了真正的“美”,达到了“物我两忘,物我合一”的超脱实用主义的境界。郑板桥和他的竹图,正好解释了美感经验的含义,即人的情趣和物的姿态的往复回流。

美是心与物的孩子

我们可以通过欣赏南宋马麟的《静听松风图》,来探究美究竟在外物还是在人心。画作中,松树枝干劲奇,枝叶飘洒,一位仙风道骨的老人坐于松下,悠然自得,似听风冥想,神气舒畅。欣赏此画产生的美感起于松与老人形象的直觉。但景物的形象一半是天生的,一半也是人为的。形象属物,却不完全属于物;直觉属欣赏者,却又不完全属于欣赏者。可见,美之中要有人情也要有物理,二者缺一都不能见出美。美不完全在外物,也不完全在人心,它是心物婚媾后所产生的婴儿。

美学中的联想

在美学中,联想是一种重要的心理活动。什么叫作联想?简言之,就是见到甲而想到乙。甲唤起乙的联想通常不外起于两种原因:或是甲和乙在性质上相类似,或是甲和乙在经验上曾相接近。理解联想这个概念,最经典的例子,就是苏东坡与赤壁。学生时代,我们在语文课上学过苏轼的千古绝唱《赤壁赋》,一想到赤壁,便会回忆起苏轼,这便是美学中的联想。

美感与快感

美感与快感的关系是美学领域一个经典的问题,朱光潜先生将二者绝然分离,指出快感与美感不能画等号。伦勃朗的《浴女》就是此观点的一大例证,画中女子并非雍容华贵,也不年轻貌美,没有优雅的曲线,她宽衣下水,初试水温,显出欣喜之情。对于画中的女人,很多人欣赏她不能产生快感,但伦勃朗运用了大胆而奔放的笔触,同时又细腻而精准地描绘出人物的形态和质感,塑造出人物的立体感和空间感,使画面充满了生命力,能使欣赏者产生美感。

诗心与匠心

印象派的开山之作——莫奈《日出·印象》,描绘的是法国勒阿弗尔港口的景象。莫奈采用井字形的构图方式,用淡紫、微红、蓝灰和橙黄等来调色,用“零乱”的笔触展现雾气交融,塑造了红日于海边升起,橙黄色波光冉冉升起的镜像,各种景物交错渗透,轻快浑然。整幅画笔触轻快、跳跃,水光相映,烟波渺渺,象征着法国新的一天和新的气象的来临。莫奈有诗人的妙悟,有匠人的手腕。诗心、匠心融为一体,成就了这幅世界名画,也成就了伟大的艺术家。

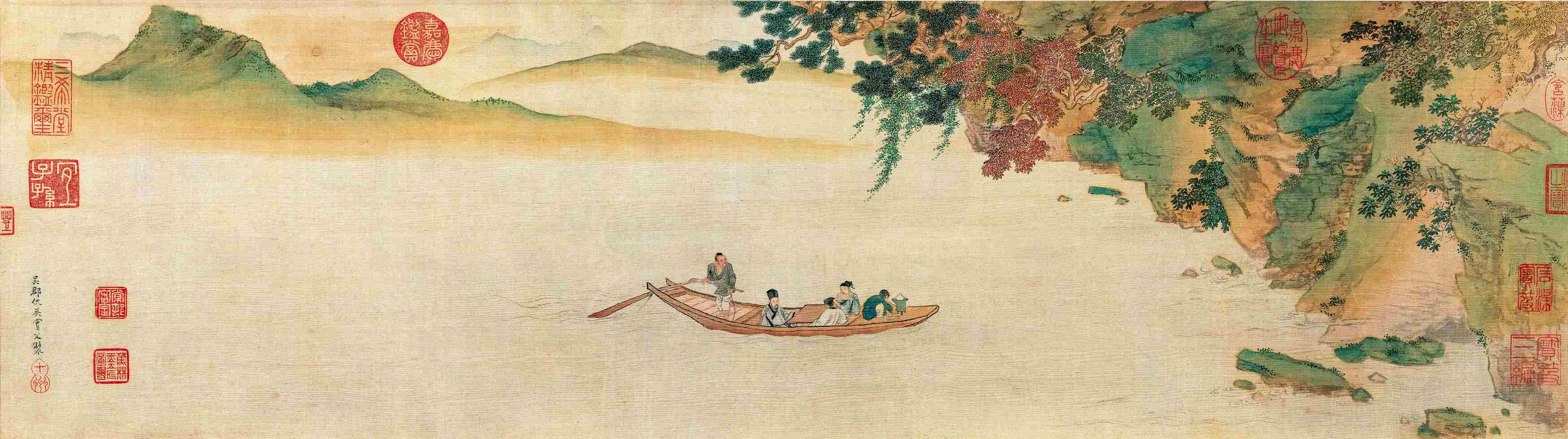

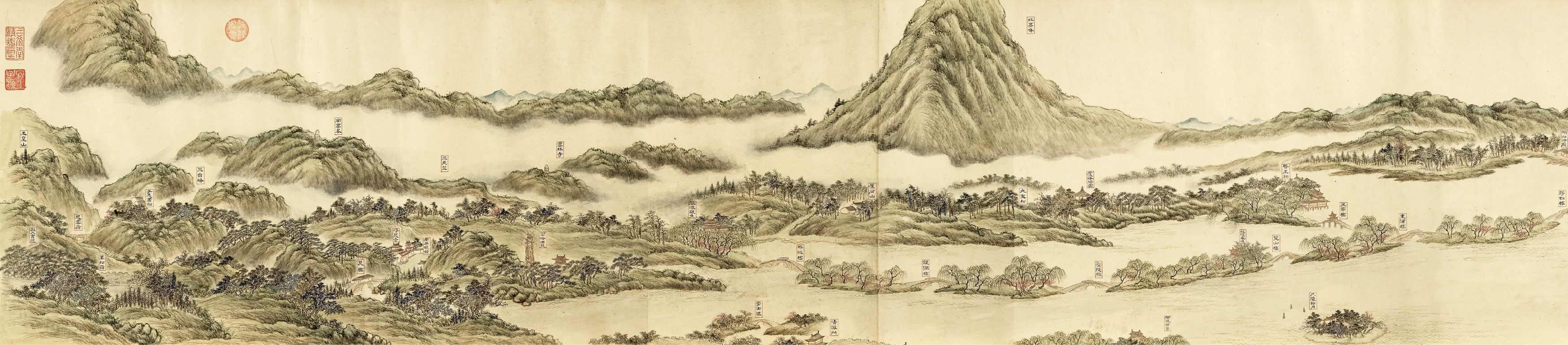

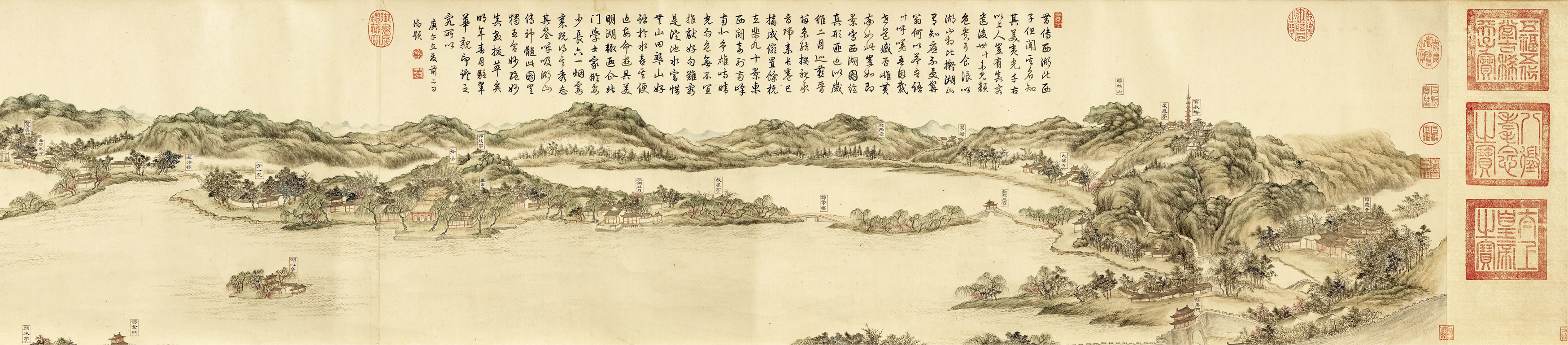

美感与联想

美感起于直觉,不带思考,联想却不免带有思考。联想大半是偶然的。比如一幅画的内容是“西湖秋月”,如果观者不聚精会神于画的本身而信任联想,则甲可以联想到雷峰塔,乙可以联想到往日同游西湖的美人,这些联想纵然有时能提高观者对于这幅画的好感,画本身的美却未必因此而增加,而画所引起的美感则反因精神涣散而减少。

过热闹且艺术的人生

怎么过艺术化的人生?要回答这个问题,就要先明白大艺术家是怎么炼成的。我们且先了解吴道子作《送子天王图》的故事。吴道子生平得意的作品便是《送子天王图》,他在下笔之前,先请斐旻舞剑给他看,在剑法中得着笔意。于是,参透剑法后,他独创了“兰叶描”笔法,线条流畅而富有动感,墨色浓淡相宜,表现出强烈的节奏感和生命力。各门艺术的意象都可触类旁通。艺术家总是处处留心玩索,才有深厚的修养。同样,生活中,我们慢慢走,多多欣赏,才能过上热闹且艺术化的人生。

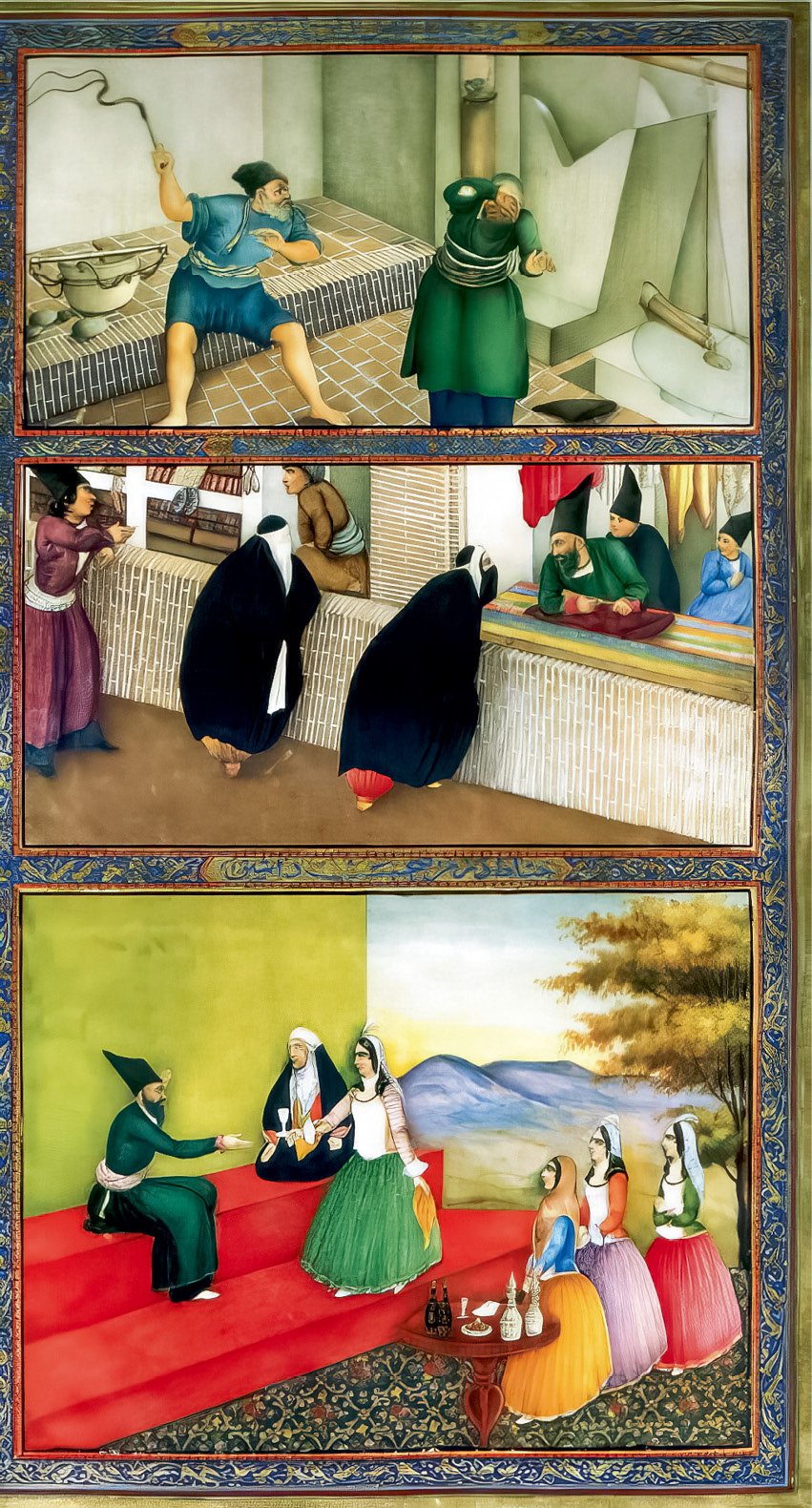

艺术须与实际人生有距离

艺术须与实际人生有距离,所以艺术与极端的写实主义不相容。艺术上有许多地方,乍看起来,似乎不近情理。波斯图案画把人物的肢体加以不自然的扭屈,这一风格的创始者都未尝不知道它不自然,但是他们的目的正在使艺术和自然之中有一种距离。