吉姆·劳勒不得不承认自己在招募间谍方面表现得非常糟糕。很多个夜晚,他都在担心自己会被解雇。这是他唯一热爱的工作,两年前,他才成为一名美国中央情报局(CIA)的案件专员。 [1]

那是1982年,劳勒30岁。在加入美国中央情报局之前,他曾就读于得克萨斯大学法学院,但成绩平平,后来也做过诸多枯燥乏味的工作。有一天,对人生方向备感迷茫的劳勒给他曾在校园里有过一面之缘的美国中央情报局的招聘人员打了一个电话。接着,他参加了一次面试、一次测谎测试、十几次在不同城市举行的面试和一系列似乎旨在找出他知识盲点的各种考试。(哦,天哪!劳勒心想,有谁会记得20世纪60年代的橄榄球世界冠军是谁呢?)

不管怎样,劳勒走到了最后一轮。但实际情况并没有很好。他的考试成绩在中等以下,没有任何海外经验,不懂外语,也没有任何军事背景或特殊技能。但面试官留意到,劳勒为了这次面试自费坐飞机来到华盛顿特区;尽管他在面对大部分问题时都显得毫无头绪,但他会坚持到底;面对挫折,他也始终展现出一种令人钦佩但又不合时宜的乐观主义。因此,那位面试官问劳勒,你为什么会如此渴望加入美国中央情报局呢?

“因为我一直想要做一些重要的事情。”劳勒回答道。他渴望报效国家。此话一出,劳勒就立刻意识到自己有多可笑。谁会在面试时大谈“渴望”呢?于是,他停下来,深吸了一口气,说出了内心最真实的想法。“我感到生活空虚,”劳勒告诉面试官,“我想成为某种有意义的事情的一部分。”

一周后,美国中央情报局打电话通知他面试通过。劳勒立即接受了这份工作,前往中央情报局位于弗吉尼亚州的培训机构佩里营地,接受开锁、秘密交接和隐蔽监视等培训。

令人意想不到的是,营地在课程设置方面对“对话艺术”格外重视。劳勒在培训期间才意识到,原来美国中央情报局的工作在本质上是一个沟通、对话的工作。执勤人员的任务不是暗中尾随他人或在停车场里进行监视,而是在派对上与人寒暄,与使馆的工作人员交朋友,与外国官员建立关系,以期某一天可以私下交流一些关键性的情报。沟通是如此重要,它位列美国中央情报局培训方法的首要位置:“在寻找建立连接的方式时,一名案件专员的目标是让潜在的情报来源相信,最好是充分地相信,他是这个世界上为数不多,甚至是唯一一个真正理解自己的人。” [2]

劳勒在国外的最初几个月过得很痛苦。他尽力想要融入当地的社交圈子,参加正式的晚宴,去大使馆附近的酒吧喝酒。可是,一切毫无进展。有一次,他在滑雪后认识了一位某国大使馆的工作人员。在两个人吃过几次饭、喝过几次酒之后,劳勒终于鼓起勇气询问自己的这位新朋友,是否有兴趣透露点儿在大使馆内听到的小道消息,以此来赚些外快?对方回答说自己收入还可以,而且大使馆管理严格,所以不方便参与。

劳勒接着又准备发展苏联领事馆的一位前台接待员。原本一切进展顺利,直到一位上级将他拉到一边,对他说这位女士实际上是克格勃的特工,正在试图反向策反他。

后来,终于出现了一个挽救劳勒职业生涯的机会。美国中央情报局的一位同事向他提到了一位来自中东的年轻女士,这位女士在她国家的外交部工作,最近正在欧洲旅行,名叫雅思明。同事说雅思明度假期间主要居住在她一位已经移民欧洲的哥哥那里。几天后,劳勒设法在一间餐厅与她偶遇。他介绍自己是一名石油投机商。在两个人对话的过程中,雅思明提到自己的哥哥总是很忙,没有时间陪她到处走走,她感觉很孤独。

劳勒趁势邀请她第二天一起午餐,吃饭时聊起了她的生活:她是否喜欢自己的工作?在一个刚经历了政治革命的国家,她是否生活困难?雅思明说她讨厌那些刚上台的宗教激进分子,想要离开自己的国家,搬到巴黎或纽约生活,但这需要很多钱。而她就连这次短期旅行的费用,都是省吃俭用了好几个月才凑够的。

劳勒觉得机会来了,他提到自己的石油公司正需要一名顾问,并解释说这是一份兼职工作,完全可以在她完成外交部的本职工作之后再做。而且,他还会提供签约奖金。劳勒对我说:“我们点了香槟来庆祝,我感觉她开心得都快要哭了。”

午饭过后,劳勒匆匆赶回办公室找到了上司。谢天谢地,他终于招募到了自己的第一位情报人员!“上司对我说:‘恭喜你,总部肯定特别高兴。现在你需要告诉对方,你是美国中央情报局的一名工作人员,需要她提供她国家政府的情报。’”劳勒觉得此时就和盘托出并不可取,如果现在就这么做,雅思明肯定不会再和他多说一句话。

劳勒的上司解释说,让一个人在不知情的情况下为美国中央情报局工作是不公平的。因为一旦雅思明的政府发现了她的行径,她很可能会被监禁,甚至是被杀害,所以她必须明白其中的风险。

于是,劳勒继续同雅思明见面,并试图找到一个合适的契机来亮明自己的真实身份。随着两个人的相处时间越来越长,雅思明也越来越坦诚。她为自己国家的政府下令关闭报馆、禁止言论自由的做法而感到羞愧。她告诉劳勒自己鄙视那些将女性在大学研究某些课题定为非法,迫使女性必须在公共场合戴头巾的官僚。她说当初自己想要成为公务员的时候,从未想过事情会变得如此糟糕。

劳勒将雅思明的种种不满看作一个信号。一天晚上,在两人共进晚餐时,劳勒坦白了自己的身份,他并非什么石油投机商,而是一名情报特工。他为隐瞒身份而道歉,但之前提供的兼职机会完全是真的。那么,她会考虑为美国中央情报局工作吗?

“我一边说,一边看她的反应。只见她的眼睛越睁越大,开始抓住桌布连连摇头,不,不,不,就在我最终停下来的那一刻,她哭了,哦,我知道我搞砸了。”劳勒对我说,“她告诉我这样做会引来杀身之祸,所以她绝对不可能帮我。”劳勒无法说服她考虑自己的提议。“她当时只想立即离我而去。”

劳勒将这个坏消息告诉了自己的上司。他的上司说:“我已经告诉了所有人你成功地招募了她!我告诉了分部主管、站长,他们又上报了华盛顿。现在,你却对我说你没有成功?”

劳勒不知道接下来要怎么办。“不管花多少钱,或者给出什么样的承诺,都不可能让雅思明冒着生命危险为我做事。”劳勒对我说。剩下的唯一一条有可能的出路就是赢得她的全面信任,让她觉得他懂她,而且会保护她。但是,如何才能做到这一点呢?“在营地接受培训的时候,老师教导我说,在招募的时候,你必须让对方感到你关心他/她,也就是说你必须做到真正地关心对方,而这又意味着你必须以某种方式和对方建立起连接。问题是,我并不知道如何才能做到这一点。”

我们如何才能和另外一个人建立起真正的连接呢?如何通过一次对话让一个人甘愿冒险接受一份工作或者外出赴约呢?

让我们首先降低问题的难度。如果你试图与自己的老板建立连接,或者结交一位新朋友,那么如何才能让对方放下内心的防卫呢?要说些什么才能表明你在认真倾听对方的表达呢?

在过去的几十年里,随着研究人类行为及大脑的新方法的出现,这类问题已经促使研究人员几乎探究了与交流沟通有关的所有领域。科学家们仔细观察并分析了人类大脑接受信息的全过程,发现人类运用语言建立连接的方式既强大又复杂,远超出人们之前的认知。我们的沟通方式,说话、倾听时无意识做出的各种选择,提出的问题以及暴露的脆弱,甚至是说话的语音语调,都会影响到我们信任的人、想要说服的人以及试图结交的人。

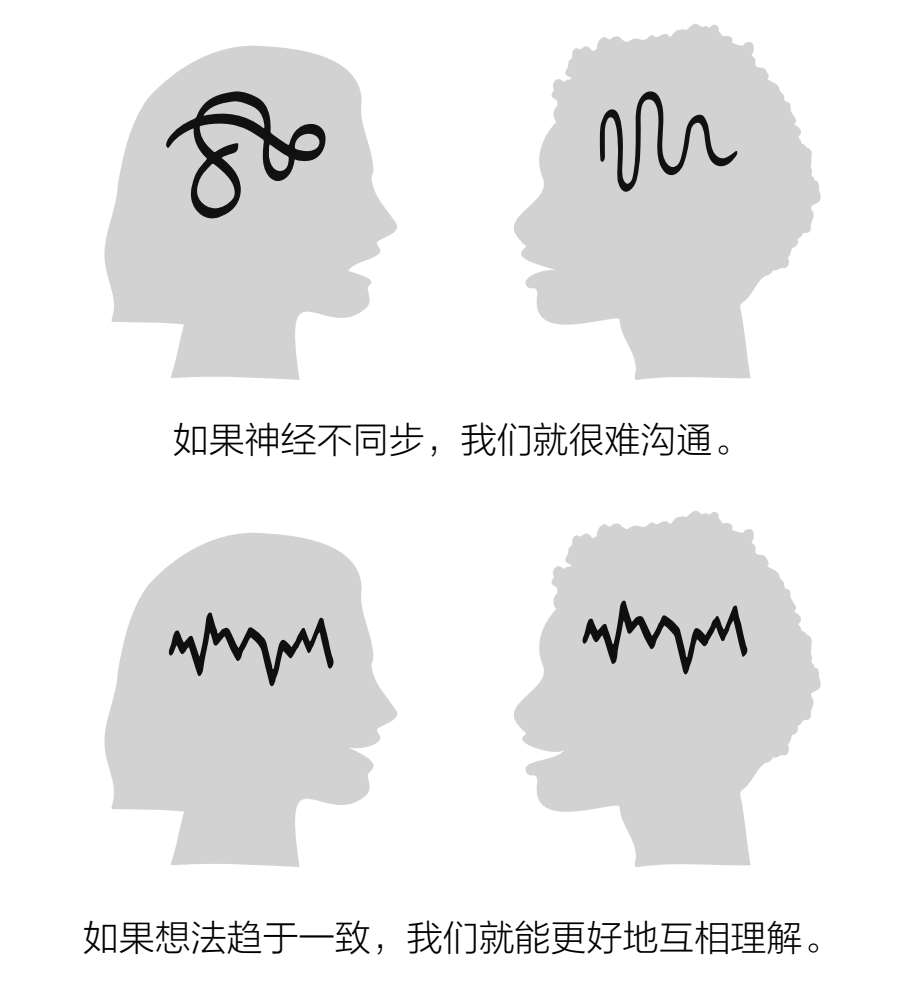

同时,还有大量的研究表明 [3] ,每一次对话的核心其实都是关于建立神经振荡-外界节律同步化,即交流双方在身心上的和谐统一(从呼吸频率到皮肤上泛起鸡皮疙瘩都要完全同步),这影响着我们说话、倾听和思考的全过程,却经常会被我们忽略。有些人与其他人交流时,哪怕是关系亲密的朋友,也难以达到这种同频的状态。但是,还有一些人,我们称之为“超级沟通者”,似乎可以毫不费力地与任何人达到神经振荡-外界节律同步化的效果。大多数人介于这两者之间。我们如果了解沟通交流的整个过程,就可以学会以一种更有意义的方式建立连接。

对吉姆·劳勒来说,他与雅思明建立连接的前景似乎并不乐观。“我知道,我最多还有一次说服她的机会”,劳勒对我说,“我必须找到突破的办法。”

博·西弗斯在2012年加入了达特茅斯社交系统实验室。当时,他还和几年前一样是一副音乐家的打扮。有段时间,他早上一起来就匆匆赶往实验室,顶着一头毛躁的金发,穿着一件不知道哪次爵士音乐节上发的破旧T恤。在他每次风驰电掣般经过校园保安身旁的那一刻,对方总是禁不住地怀疑,这个人究竟是在读博士还是大麻贩子。

西弗斯走了一条不同寻常的常春藤盟校之路。他先是考进了一所音乐学院,主修打鼓和音乐制作。那时的他对音乐之外的任何事情都提不起兴趣。不久之后,他就认识到,无论自己多么努力,都不可能达到依靠打鼓谋生的程度。于是,他开始另觅他途。西弗斯一直以来都对人与人之间的交流感兴趣。他尤其喜欢舞台上有时会出现的那种纯粹的、无须言语的音乐对话。总有那么一些时刻,当他和其他的音乐人一起即兴演奏时,大家突然间完全契合,彼此交融。那种感觉就像是在场所有的人,从表演者、观众到混音师,甚至是酒保,一起进入了心神交汇的同步状态。他偶尔也会在深夜的讨论或成功的约会中获得这种感受。于是,他报名学习了一些心理学课程,并最终成功申请到师从塔莉亚·惠特利读博的机会。惠特利博士是研究人类如何彼此连接的顶尖神经科学家之一。

“我们为什么会和某些人心有灵犀,和其他一些人则很难打成一片?这一直是科学界尚未解答的难题。”惠特利在《社交与人格心理学指南》(

Social and Personality Psychology Compass

)杂志上发表的一篇文章中写道

[4]

。当我们在交谈过程中与他人充分共鸣时,我们会有一种非常愉悦的感觉。之所以会这样,是因为在一定程度上,我们的大脑在进化的过程中生发出了对这种亲近感的渴望。这种想要建立连接的渴望推动着人类建立社群,保护后代,结交新的朋友和伙伴。这也是人类得以生存繁衍的关键性因素之一。她进一步指出:“尽管困难重重,但是人类始终拥有与他人建立深刻关系的独特能力。”

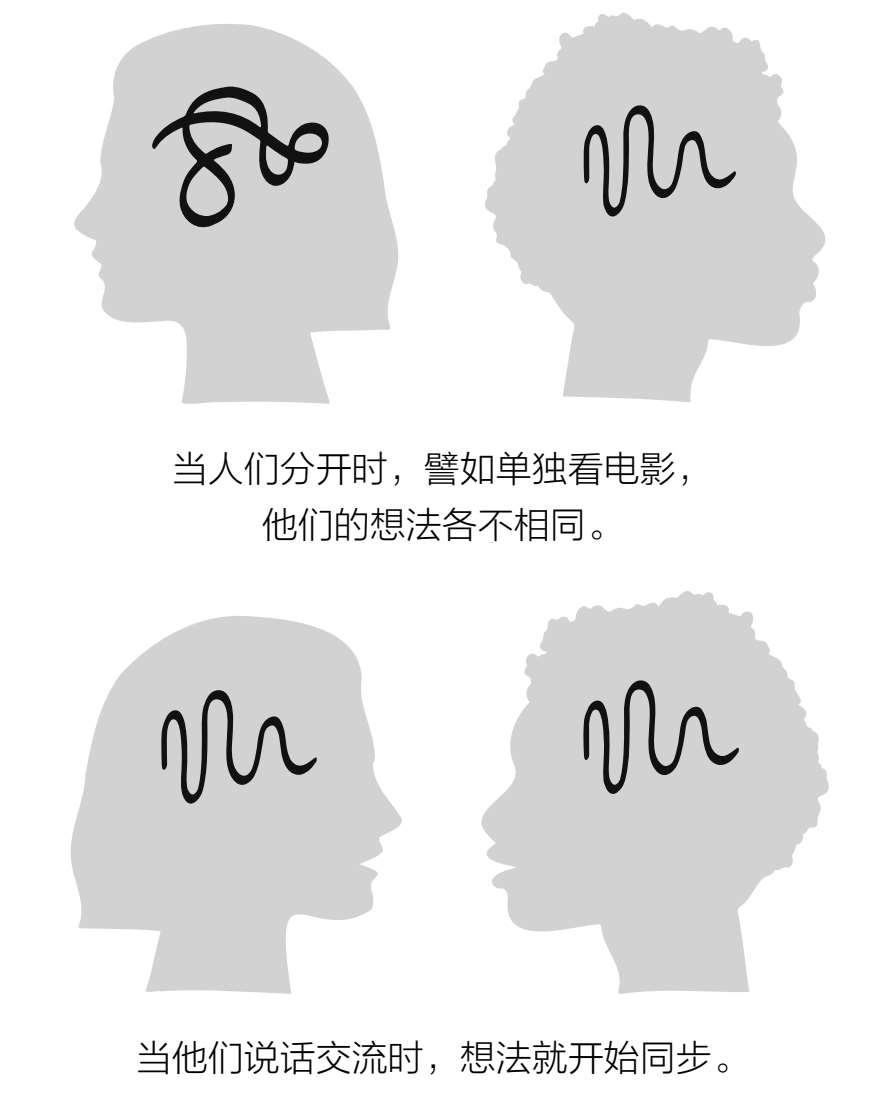

其他多位研究者也对人类如何建立连接颇感兴趣。在西弗斯开始阅读学术期刊之后,他发现德国马克斯·普朗克人类发展研究所的学者在2012年对演奏《谢德勒D大调奏鸣曲》的吉他手的大脑进行了扫描观测。 [5] 他们发现,当音乐家们分开弹奏时,每个人只专注于自己的乐谱,大脑的神经活动并没有显示出趋同性。而当开始合奏时,他们颅骨内的电脉冲就开始同步了。在研究者看来,这就好像这些吉他演奏家的大脑开始融为一体。更重要的是,这种连接会流经他们的身体,表现出相同的身体反应:相似的呼吸频率,瞳孔同时放大,心脏开始以相似的模式跳动,甚至皮肤上的电脉冲也会同步。 [6] 当合奏结束,乐谱开始进入不同的篇章或进入独奏时,之前“大脑之间的同步现象就会完全消失”。

西弗斯留意到其他的研究指出,当人们一起哼唱、并排敲击手指、合作解决难题或互相讲故事时,也会出现同样的现象。 [7] 在普林斯顿大学的一项实验中,十几个人一起听一位年轻的女子讲述高中舞会那晚发生的一个曲折、漫长的故事。 [8] 研究人员跟踪测量了他们在整个倾听过程中的神经活动。他们对讲述者和倾听者同时监测,看到后者与前者的思维活动开始同步,经历相同的紧张与不安、幽默与喜悦,仿佛他们是在一起讲述这个故事。部分听众与讲述者的互动尤为紧密,其大脑反应几乎与讲述者的大脑活动完全一样。在实验后的询问环节,研究人员发现那些同步度极高的参与者能够更清晰地区分故事中的角色,回忆起更加细微的细节。大脑同步程度越高,对交流内容的理解也就越深入。2010年,普林斯顿大学的研究者在《国家科学院院刊》( The Proceedings of the National Academy of Sciences )上发文指出:“诉说者与倾听者之间的神经连接程度预示着沟通的成功程度。” [9]

所有这些研究都在阐明一个基本的事实:想要进行沟通,我们首先需要与对方建立连接。

[10]

我们之所以理解彼此的表达,是因为我们的大脑在某种程度上已经同步。在那一刻,我们的身体——脉搏、面部表情、体验到的情感,甚至是出现在脖颈和手臂上的刺痛感,都开始同步。

也就是说,是神经的同步状态在帮助我们更聚精会神地倾听,更清晰自如地表达。

[11]

也就是说,是神经的同步状态在帮助我们更聚精会神地倾听,更清晰自如地表达。

[11]

有时,这种同频互动只发生在两个人之间;有时,它会发生在一个团队或一群观众当中。但是,无论何时发生,交流双方的大脑和身体都会变得相似,这从神经科学的角度来说,就叫达到了神经振荡-外界节律同步化。

研究人员在仔细探究神经振荡-外界节律同步化是如何发生的时候,发现有些人特别擅长与他人达到同频共振的状态。也就是说,有些人在与他人建立连接方面表现得尤为出色。

像西弗斯这样的科学家并不会将这类人称为“超级沟通者”,而是更喜欢用类似“高中心度参与者”或者“核心信息提供者”这样的术语来称呼他们。西弗斯对这类人的特点表述得很清晰:他们是朋友们都会打电话咨询意见的人,是被大家推选担任领导的同事,是每个人都欢迎他们加入聊天的朋友(因为他们会让聊天变得更有趣)。西弗斯曾经与某些超级沟通者同台表演,也曾经与他们一起参加派对,或在选举时为他们投过票。偶尔,在他自己身上也会出现超级沟通者的奇妙时刻,尽管他并不清楚自己究竟是如何做到的。 [12]

在西弗斯研读过的材料当中,似乎还没有人能解释为什么有些人要比另一些人更擅长建立连接,引发共鸣。于是,他决定自己做一项实验,看看能否找出其中的奥秘。

首先,西弗斯与同事招募了数十名志愿者,让他们一起观看一系列经过设计的、让人难以理解的电影片段, [13] 例如,一些外语片,或没有前后剧情的电影片段,为了增加难度,研究人员还专门去掉了配音和字幕。也就是说,参与者看到的是一幕幕令人困惑的无声表演,比如一位秃头的男子正怒气冲冲地同一位体态臃肿的金发男子对话。他们是敌是友?一个牛仔正在洗澡,门口有个男人一直在看着他。他们是兄弟还是其他关系?

在参与者观看电影片段的同时,研究人员对他们的大脑进行了实时监测,发现每个人的反应都略有不同。有的人看得一头雾水,有的人则兴致勃勃。每个人的大脑扫描结果都不一样。

接着,每位参与者被分配到不同的小组,并被告知要和其他小组成员一起回答几个问题,例如“秃头的男子是在和那位金发男子生气吗?”“站在门口的那个男人是否正在和洗澡的那个牛仔调情?”

每个小组花了一个小时讨论。之后,同一小组的成员重新观看电影片段,并一同接受大脑扫描。

这一次,研究人员发现同一小组成员的神经脉冲趋于同步。他们在小组讨论中对观影内容以及情节要点的探讨,让他们的大脑反应趋于一致。

研究人员接着发现了第二个更有趣的现象:一些小组的同步程度要比其他小组的更高。这些小组的成员在第二次大脑扫描时表现出了惊人的相似性,就好像他们在以完全相同的方式思考。

西弗斯因此怀疑,同步程度高的小组中是不是存在一些特殊人物,他们能让团队中的人更易于协调一致、达成共识。那么,他们究竟是什么人呢?他首先假设团队中有一位强有力的领导者,是他让大家更易于团队协作。在一些小组中,的确有人一开始就显露了领导风范。例如,D小组中的4号参与者就是如此。他在大家观看一个小孩寻找父母的片段时,对大家说:“我觉得这个故事会有一个美好的结局。”4号参与者非常健谈,而且坦率直白。他给自己的队友设定了明确的原则,确保大家能一起完成任务。除了担任领导者角色,4号参与者会不会也是一位超级沟通者呢?

西弗斯在查看数据之后发现,那些表现强势的领导者并没有帮助大家达成共识。事实上,有强势领导者存在的小组反而在神经振荡-外界节律同步化上表现得最糟糕。4号参与者并没能让他所在的D小组更好地达成共识。在他主导谈话内容之后,大家反而四分五裂。

反观表现出最强神经振荡-外界节律同步化的团队,其中往往有那么一两个人,他们的行为表现与4号参与者截然相反。他们的发言次数并不像强势领导者那么多,即使开口说话,他们也多半是在提出问题。他们会重复其他人的观点,坦诚地说出自己的困惑或者拿自己开玩笑。他们会鼓励其他的小组成员,例如,他们会说:“这个想法真棒!再多说几句!”他们听完其他人讲的笑话后会哈哈大笑。他们并没有显得更健谈或者更聪明,但是当他们发言时,每个人都会仔细倾听。不知为何,他们会让其他人更容易说出自己的想法,让整个对话流动起来。西弗斯将这一类人称为“高中心度参与者”。

举例来说,以下是两位高中心度参与者在讨论刚刚提到的电影场景时的对话片段

,电影片段中的角色扮演者分别是演员布拉德·皮特和卡西·阿弗莱克。

,电影片段中的角色扮演者分别是演员布拉德·皮特和卡西·阿弗莱克。

1号高中心度参与者:这个场景是怎么回事?

2号高中心度参与者:不知道,我也没看明白。(笑了)

3号参与者:卡西正在看布拉德洗澡。你看他盯了他那么久,我觉得卡西一定对布拉德有意思。(大家都笑了。)单箭头的爱。

2号高中心度参与者:这个我喜欢!我不太确定你说的“单箭头”是什么意思,但我觉得是这么回事儿!

3号参与者:就像得不到回报的爱!

2号高中心度参与者:嗯,是这个意思,没错。

1号高中心度参与者:你觉得接下来会发生什么呢?

3号参与者:我感觉他们会一起去抢银行。(笑声)

1号高中心度参与者:这个想法好!我好喜欢!

2号高中心度参与者:哈哈,我想知道其他人的想法。(笑声)

高中心度参与者在对话过程中的提问频率往往是其他参与者的10~20倍。当小组讨论陷入僵局时,他们会引入一个新的话题或者用一则笑话打破沉默,化解尴尬,让在场的每个人都感觉轻松、舒适。

高中心度参与者之所以与众不同,关键就在于他们能根据不同的交流对象实时调整对话方式。

他们会巧妙地捕捉并映射出他人情绪和态度的微妙转变。当对方态度严肃时,他们会同样沉稳;当氛围轻松时,他们则率先引领欢声笑语。他们能够根据交流对象的反应灵活地调整自己的立场和想法。

他们会巧妙地捕捉并映射出他人情绪和态度的微妙转变。当对方态度严肃时,他们会同样沉稳;当氛围轻松时,他们则率先引领欢声笑语。他们能够根据交流对象的反应灵活地调整自己的立场和想法。

在讨论过程中,如果一位参与者抛出了一个出人意料的严肃话题,比如电影片段中的某个角色已被抛弃,并且通过语气暗示他/她可能有过类似的经历,因而能够感同身受时,一位高中心度参与者就会立即调整语气予以回应:

2号参与者:你觉得这部电影会有一个什么样的结局?

6号参与者:我觉得不会是好结局。

高中心度参与者:你觉得不会是好结局吗?

6号参与者:是的。

高中心度参与者:为什么呢?

6号参与者:说不上来。这部电影看上去要比……更灰暗。

(众人沉默)

……

高中心度参与者:那你觉得可能会是一个什么样的结局?

……

6号参与者:可能,那个侄子和父母都去世了,诸如此类吧,他们……

3号参与者:他刚被抛弃了。

高中心度参与者:哦,你是说那一晚他们被抛弃了。

对话结束时,整个小组的气氛凝重了起来,大家开始讨论被人抛弃会是一种怎样的感受。这为6号参与者分享自己的情感和经历留出了空间。小组中那位高中心度参与者很快就与6号参与者产生了共情,这促使其他的小组成员也做出相应的调整和回应。

西弗斯及合著者在发表研究成果时指出,高中心度参与者更“倾向于及时调整自己的想法来配合整体团队的节奏”,并且“在通过促进沟通来增强团队的一致性方面发挥着非同寻常的作用”。

他们并不是简单地人云亦云,而是以“润物细无声”的方式,引导正在交流的人更认真地倾听或更清晰地表达。他们会配合小组成员之间的交流方式,让或严肃或欢快的讨论自然发生,并带动其他人积极响应。他们会对其他人如何回答其听到的问题产生深刻影响。事实上,高中心度参与者提出的观点往往会成为整个小组的共识。这是一种无形的影响力。实验结束后的调查表明,很少有人意识到小组中高中心度参与者对他们的选择产生了怎样的影响。当然,并非所有的小组都有这样的灵魂人物。而那些拥有高中心度参与者的小组的成员关系更加密切,大脑的扫描结果也更加一致。

他们并不是简单地人云亦云,而是以“润物细无声”的方式,引导正在交流的人更认真地倾听或更清晰地表达。他们会配合小组成员之间的交流方式,让或严肃或欢快的讨论自然发生,并带动其他人积极响应。他们会对其他人如何回答其听到的问题产生深刻影响。事实上,高中心度参与者提出的观点往往会成为整个小组的共识。这是一种无形的影响力。实验结束后的调查表明,很少有人意识到小组中高中心度参与者对他们的选择产生了怎样的影响。当然,并非所有的小组都有这样的灵魂人物。而那些拥有高中心度参与者的小组的成员关系更加密切,大脑的扫描结果也更加一致。

西弗斯随后将研究视角转向了高中心度参与者的个人生活。他发现,他们在很多方面都表现得异于常人:拥有更庞大的社交网络,更有可能被推选为领导者或被委以重任。人们会在探讨严肃议题或者寻求建议时,主动寻求他们的帮助。

西弗斯对我说:“这实际上很合情合理,如果你易于沟通,那么自然会有很多人愿意与你交流。”

西弗斯对我说:“这实际上很合情合理,如果你易于沟通,那么自然会有很多人愿意与你交流。”

换言之,高中心度参与者就是超级沟通者。

因此,如果想要成为超级沟通者,我们需要仔细倾听对方的表达和言外之意,提出正确的问题,识别并回应对方的情绪,同时让对方了解我们的感受。

听上去是不是很简单?

当然不会如此简单。事实上,要做到以上几点中的任何一点都不容易,更不要说全部做到,那简直就是不可能完成的任务。

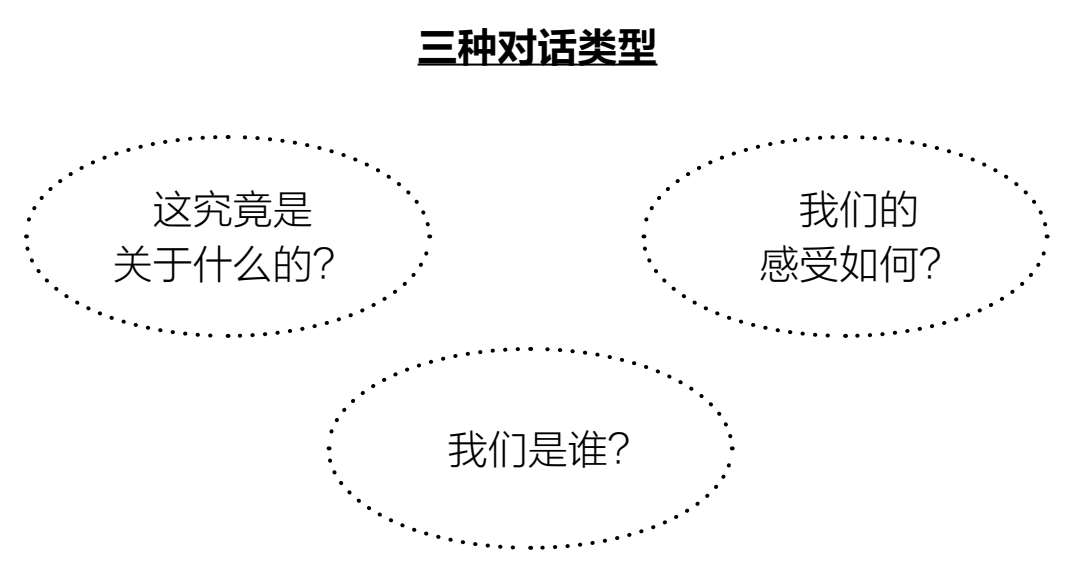

为了理解超级沟通者是如何与人沟通的,我们首先有必要了解大脑在我们沟通时是如何运作的。研究人员已经探究了人类大脑在不同对话类型中的运作规律。他们发现,不同的神经网络和大脑结构在不同的对话类型中表现出了不同的活跃程度。简单来说,对话类型大致可以分为以下三种。

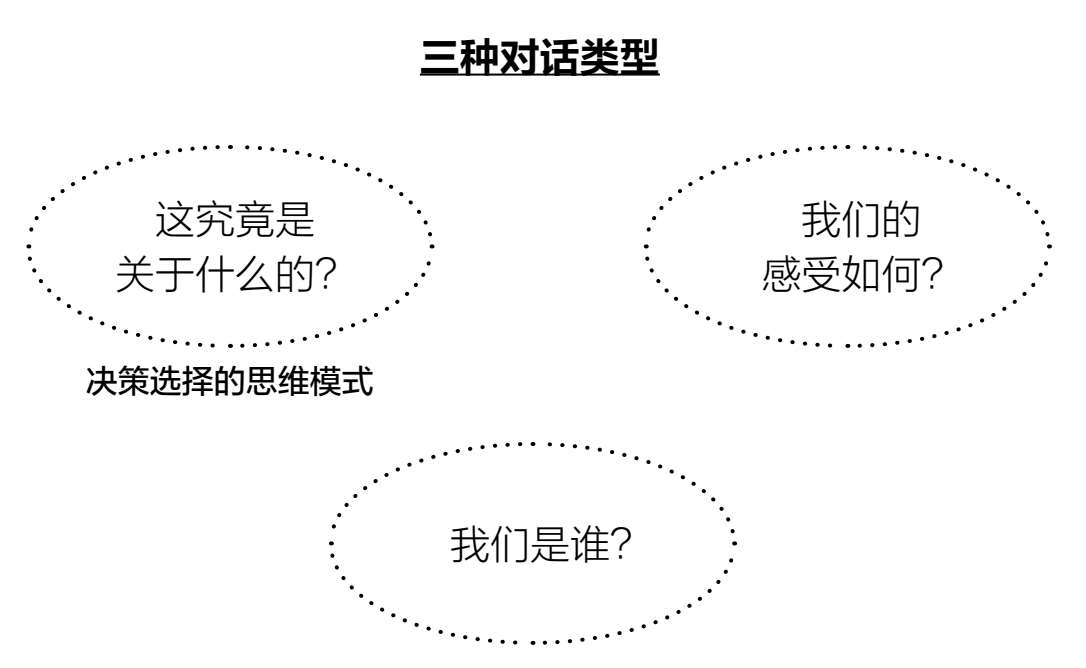

对于这三种对话类型——务实对话、情感对话和社交对话,我们可以分别用三个问题进行阐释:这究竟是关于什么的?我们的感受如何?我们是谁?每一种对话类型将启动不同的思维模式和心智处理程序。也就是说,我们在进行一个有关选择的务实对话(围绕着“这究竟是关于什么的”展开)时所激活的大脑区域,与我们在进行一个情感对话(围绕着“我们的感受如何”展开)时所激活的大脑区域是不一样的。如果我们的思维模式与对话类型不能同步,我们就无法互相理解。

第一种思维模式,即决策选择的思维模式,与“这究竟是关于什么的”对话类型相关。当我们思考和分析具体的实际问题时,比如做出选择或分析计划时,我们就会启动这种思维模式。当有人问“山姆的这个成绩,可怎么办”时,我们大脑的前额叶控制网络,即我们思想和行动的指挥中心,就会开始变得活跃。我们会做出一系列的决定,大多是潜意识的,我们不仅会评估对方的用词,还会考虑其背后有可能隐藏的动机或欲望,比如“谈话是严肃的?还是开玩笑的?”“我是应该发表意见呢,还是听听就好?”我们在思考未来、商议选项、探讨知识观念、确定讨论内容、明确对话目标以及讨论方式时,就会进行“这究竟是关于什么的”对话。

第二种思维模式,即情感思维模式,会出现在“我们的感受如何”的对话中。这类对话会启动大脑的神经结构,诸如伏隔核、杏仁核和海马体等。这些神经结构会帮助我们塑造信仰、情感和记忆。当我们讲述一个有趣的故事、与配偶发生争执,或在沟通过程中体验到一股莫名的悲伤或骄傲的情绪时,我们的情感思维模式便在发挥作用。当一位朋友向我们抱怨他的老板时,我们能够感受到他其实是在寻求理解,而非建议。这是因为我们对于“我们的感受如何”非常敏感。 [14]

第三种思维模式,即社交思维模式,会出现在我们探讨人际关系、他人对我们的看法、我们的自我认知以及自身社会身份的对话中。这些讨论均与“我们是谁”有关。例如,当我们聊起办公室八卦、谈及某个共同的熟人、阐释宗教信仰、家庭背景或任何影响自我身份的问题时,我们就会激活大脑的默认模式网络。神经科学家马修·利伯曼指出,大脑的默认模式网络在我们“思考他人、自己以及自己与他人的关系”时会发挥作用。

[15]

1997年,在《人类本性》(

Human Nature

)期刊上发表的一项研究结果表明,我们70%的对话都是社交性质的。

在这类对话中,社交思维模式会不断地塑造我们倾听的方式和表达的内容。

在这类对话中,社交思维模式会不断地塑造我们倾听的方式和表达的内容。

当然,每一种对话类型及其对应的思维模式都是深度交织的。我们的一次对话经常会同时涉及这三种对话类型。问题的关键在于,我们要了解,这些思维模式会随着对话的展开而发生转变。举例来说,一次对话可能从一位朋友寻求解决工作问题的建议开始(“这究竟是关于什么的”),继而谈到了他所承受的压力(“我们的感受如何”),最后落在了如果别人得知此事,他们会做何反应上(“我们是谁”)。

倘若我们能够在这个过程中透过朋友的头骨看到他大脑的运作,我们就会看到,首先占据主导地位的是决策思维模式,然后是情感思维模式,最后是社交思维模式。

当然,整个过程在这里被极大地简化了。

当然,整个过程在这里被极大地简化了。

因此,当交流双方各自进行不同类型的对话时,就容易发生沟通障碍。如果一方在倾诉情感,另一方却在讨论具体问题,那么双方实际上是在使用完全不同的认知语言。这也就解释了为什么当你抱怨自己的老板——“真是的,吉姆简直快把我逼疯了!”,而你的伴侣却在为你提供实际建议——“你为什么不邀请他一起吃个午饭”时,你们之间会发生冲突而不能彼此连接,因为此时你真正想要的是理解,而不是解决方案。

超级沟通者善于引导和鼓励对话参与者在同一个频道上进行沟通,从而引发同步交流。例如,研究婚姻关系的心理学家们发现,最幸福的夫妻经常会互相模仿对方的说话风格。 [16] 知名学者约翰·戈特曼在《沟通期刊》( Journal of Communication )上发文指出,“在婚姻中维系亲密关系的基本机制是保持对称性”。 [17] 幸福的夫妻“不是通过表达同样的内容或观点,而是通过传达同样的情感来达成一致”。他们会更频繁地互相提问,重复对方的话语,用开玩笑的方式缓解紧张气氛,一起探讨更严肃也更深入的话题。 [18] 因此,下一次当你感觉要和伴侣发生争执时,不妨尝试问问对方:“你是想聊聊感受呢?还是需要我们一起做出某个决定?还是其他的什么?”

沟通的本质在于建立连接、保持同步。这个至关重要的认知也被称为“匹配原则”,即有效的沟通需要我们识别正在进行的对话类型,并以此做出调整,互相匹配。简而言之,如果对方非常情绪化,那么你也要流露出自己的情绪;如果对方正在专心致志地思考决策,那么你也应该步调一致地跟上节奏;如果对方关注的是社会影响,那么你应该也据此予以回应。

需要明确的是,匹配绝不意味着亦步亦趋的模仿。在接下来的章节中,你会看到有效的沟通需要我们真正理解对方的感受,洞察他们的需求,认识他们是谁。为了协调同步,我们也需要通过分享做出正确的回应。唯有步调一致,我们才会开始建立连接。也正是从那一刻起,有意义的对话才会真正展开。

上一次糟糕透顶的晚餐让雅思明在听闻劳勒是为美国中央情报局工作之后便落荒而逃。劳勒招募雅思明的希望已经非常渺茫,而这是他在近乎一年的努力之后唯一的机会。可惜,他完全搞砸了。他几乎认定自己会因此失去这份工作。如今,留给他的选项只有一个:给雅思明打电话,恳求对方与他共进最后一顿晚餐。“我在一个笔记本上写满了我想对她说的话,可是我知道这一切不过是徒劳。”劳勒对我说,“不可能有什么突破了。”

雅思明答应了劳勒的邀约。两人选择了一家高档餐厅。落座后,雅思明神情紧张,默不作声。她向劳勒坦承,让她心神不宁的不只是他上一次的提议,更重要的是她即将回国。为此,她既难过又沮丧。她原本希望此次欧洲之行能让自己重新找到生活的意义。然而,行程即将结束,她却发现一切如故,因而十分失望。

“她情绪特别低落。”劳勒对我说,“我很想逗她开心,所以我讲笑话,说故事。”

劳勒聊起了一位总是记不住自己名字的房东和他的各种趣事,还回忆了这几天他们四处游览时的点点滴滴。雅思明始终面无表情。直到最后吃甜点,氛围都异常沉默。劳勒心想:要不要再试一次?是不是应该告诉她如果合作就能给她美国签证?可是,这么做似乎还是不妥,雅思明很有可能会直接起身离去。

沉默依旧。劳勒不知道还能说些什么。他上一次有这种手足无措的感觉还是在加入美国中央情报局之前,在达拉斯帮父亲的公司销售钢材的时候。“我没卖过东西,”劳勒告诉我,“所以对销售一窍不通。”有一天,在进行了连续几个月毫无进展的电话销售之后,他决定登门拜访一位潜在客户。对方是一位在得克萨斯州西部经营一家小型建筑公司的女士。当他到达对方的办公室时,她正在打电话,而她5岁的儿子就在办公桌旁玩积木。

挂断电话后,这位女士听了劳勒有关轻钢龙骨的介绍,并对他的到访表示了感谢。随后,她就谈起自己既要工作又要育儿的压力,形容自己像是在参加一场无休止的战斗,总觉得自己会让一方失望,不得不在成为一名优秀的女企业家和一名称职的母亲之间做选择。

劳勒当时才20岁出头,也没有孩子,实在很难与这位女士产生共鸣,一时之间不知道要说些什么。可是,总不能冷场吧。于是,他开始絮絮叨叨地讲起自己的家庭,告诉她他的父亲有多辛苦,而他的哥哥显然在销售方面比他出色。这种差距也让两个人的关系有些紧张。劳勒告诉我:“她对我坦诚以待,我也就实话实说。说出心里话的感觉真的特别舒服。”到最后,他聊了许多原本并没有打算要分享的东西。甚至可以说,他说的太多了,好在那位女士似乎并没有在意。

两个人的聊天后来又回到了产品销售上。他说:“她告诉我暂时不需要任何零部件,但她很感谢能有机会和我这样聊天。我离开时心想,哎,我又搞砸了。”

然而,就在两个月后,那位女士打电话下了一个大订单。“我对她说‘我不确定是不是能给你想要的价格’——你看我这销售做的,”劳勒告诉我,“但她说‘生意成不成都没关系,只是觉得我们之间有一种联系’。”

这次经历让劳勒对销售有了不一样的认识。在那之后,每当与客户交流时,他都会仔细倾听对方的情绪、关切和担忧,并尝试与对方建立起一种连接,至少让对方知道他理解他们的感受,哪怕只有一点儿。慢慢地,劳勒成了一名不错的销售员,不能说特别出色,但比之前好了很多。“我认识到,如果你认真倾听一个人的真实想法,并真诚地予以回应,那么你就有可能打动对方。”劳勒电话销售的目标就此变成了简单的建立连接。他不再试图给客户施压或者给对方留下深刻的印象,反而只是尝试找到彼此的共同之处。“这么做并非次次有效,”他说,“但已经足够了。”

吃甜点的那一刻,劳勒突然意识到,自己怎么就忘记了当初学到的这一课呢?他一直觉得招募间谍和销售钢材风马牛不相及。可是,在某种程度上,二者又是一样的。无论是招募间谍还是销售钢材,他都需要与他人建立连接,而这意味着他需要让对方看到他正在仔细倾听他们的表达。

劳勒发现自己并没有像当初对待那位母亲一样真诚地对待雅思明。他没有让雅思明感到,自己在用心倾听她内心的忧虑与希望,也没有像她一样敞开心扉。

于是,在餐盘收拾干净之后,劳勒开始分享自己的感受。他告诉雅思明他也担心目前的生活并不适合自己。他说自己费了九牛二虎之力才加入美国中央情报局,但他明显缺乏他在其他同事身上看到的那份自信。他聊起之前和外国官员笨拙接触的糗事,担心会被举报,更害怕被驱逐出境。他说起了那次当同事告诉他,他原本想要招募的一名克格勃成员实际上正在策反他的时候,他感到的那种无地自容的尴尬。劳勒告诉雅思明,他不敢敞开心扉是害怕她会觉得自己一无是处,但是他能理解一点儿她即将回国的心情,因为当初在得克萨斯州,在他一心想要追寻人生的意义的时候也有过类似的感受。

劳勒并没有试图说几句宽慰的空话让雅思明振作起来。相反,他同她一样,直视内心的焦虑与挫败,让对方感受到他的坦诚。“我并不想强迫她、操纵她,”劳勒对我说,“她已经非常明确地拒绝了我,我知道我无法改变她的决定。所以,我不再努力去说服她。放下那种假装自己无所不知的态度让我感到如释重负。”

一直在倾听的雅思明告诉劳勒,她懂。她说最让她痛心的是那种自我背叛的感觉。她渴望做些什么,却感觉束手无措。话音未落,她已潸然泪下。

“真对不起。”劳勒对雅思明说,“我不想让你难过。”

劳勒感到这一切自始至终就是个错误。他本就不应该打扰她。如今,他还不得不将这次谈话的每一个细节报告上级。这将成为他过去一年来已然不尽如人意的工作记录中无奈又尴尬的一笔。

此时,重新调整好心情的雅思明轻声地说了一句:“我能做到。”

“什么?你说什么?”劳勒问道。

“我可以帮你。”她回答道。

“你不必这么做!”他说。这个突如其来的答案让劳勒一时不知如何回应。于是,他将出现在脑海中的第一个念头脱口而出:“不,我们别再见面了!我保证,我再也不会打扰你了。”

“我想要做一些有意义的事情。”她说,“这对我来说很重要。我能做到。我知道我能做到。”

两天后,雅思明在美国中央情报局的一所秘密住宅内接受了测谎测试以及有关安全通信的培训。“我从未见过一个人可以那么紧张。”劳勒对我说,“但她坚持了下来,而且从未说过后悔。”

时至今日,劳勒依然无法确知雅思明为什么会在那晚改变心意。在之后的岁月里,他曾多次尝试向她询问原因,可是就连雅思明自己也难以言明当时的思绪。她曾经表示,当她意识到原来劳勒和她一样都对未来毫无把握时,她反而感到了一阵心安。他们能够理解彼此的境遇。更重要的是,她感到自己被真正理解。那一刻,他们选择了互相信任。

当我们与他人心灵相通时,我们实际上拿到了走进对方内心世界的钥匙。我们得以透过对方的眼睛观察这个世界,理解对方的需求。同样,我们也赋予了对方这份宝贵的权利,让他们有机会倾听我们的声音,理解我们的存在。劳勒告诉我:“对话是这个世界上最强大的力量。”

然而,心灵相通是如此难得。简单地模仿一个人的动作、情绪或说话的语音语调并不能建立起真正的连接。一味地迎合他人的愿望和想法也同样行不通。因为,这些都不是真正的交流和对话,而是一种自说自话。

我们需要掌握区分务实对话、情感对话与社交对话的方法。我们需要理解提出何种问题、展露怎样的脆弱才最有力量。我们需要了解如何让自己的情感更明显、更易于为他人所理解。我们需要让他人看到我们在用心倾听。劳勒那晚之所以与雅思明成功地建立起连接多半是出于运气。在那之后的很多年,他不断地成功与失败,在经历中磨炼技艺,最终成了美国中央情报局最成功的海外招募员之一。

直到2005年退休之际,劳勒成功促使数十名外国官员加入敏感议题的讨论之中。他随后将自己的经验心得传授给了美国中央情报局的其他案件专员。如今,劳勒的策略已经被正式纳入美国中央情报局的培训课程。正如一份关于如何招募外国代理人的文件所述:“一位案件专员需要在招募过程中与被招募者建立起逐渐深入的连接。在评估阶段,双方要从‘(工作中的)伙伴’发展为‘朋友’,继而在招募阶段,从‘朋友’发展为‘知己’……唯有如此,我们的代理人才会期待每一次的会面,因为那意味着他要与自己信赖的好友一起度过高质量的宝贵时光。” [19]

换言之,美国中央情报局的招募人员所接受的正是如何与他人神经振荡-外界节律同步化的训练。一位劳勒培训过的官员告诉我:“一旦你理解了其中的逻辑,你就可以学习并掌握它。我生性内向,在接受训练之前从未在意过要如何与他人沟通。但是,一旦有人告诉你要如何在对话过程中有所留意,你就会注意到之前很可能错过的所有细节。”这名招募官与我分享道,她学到的这些技巧不仅可以用在工作场合,也可以用在她与父母、男友乃至在杂货店偶遇的陌生人之间。她注意到,当同事在日常会议中应用这些经由培训掌握的技巧时,大家会互相鼓励,更好地展开合作,更认真、仔细地倾听,用更易于对方理解的方式交流。“看上去,就好像你拥有了一种绝地武士般的神奇影响力。”她对我说,“但实际上,这是一个不断学习、实践,到最后运用自如的过程。”

换言之,这是一套人人皆可学习、掌握并加以运用的技巧。在接下来的章节中,我将逐步解释如何才能做到这一点。

[1] 吉姆·劳勒曾在美国中央情报局就职长达25年,至今仍受到多个议题保密协议的约束。虽然他花了很多时间与我分享他的经历,但从未透露任何机密信息。他故事中的部分细节已被修改,他向我讲了大致的情况,还有些细节则通过其他来源得到了验证。“雅思明”也是化名。劳勒并未透露雅思明的国籍,只提到她来自一个“石油资源丰富但与美国关系紧张的国家”。劳勒也未指明自己曾驻扎的国家,仅称其为一个“位于欧洲的山区国家”。你如果对劳勒的经历感兴趣,可以参阅他撰写的精彩间谍小说《活生生的谎言》( Living Lies )和《转瞬之间》( In the Twinkling of an Eye )。

[2] Randy Burkett,“An Alternative Framework for Agent Recruitment: From MICE to RASCLS,” Studies in Intelligence 57, no. 1 (2013): 7-17.

[3] Marta Zaraska,“All Together Now,” Scientific American 323 (October 2020): 4, 64-69; Lars Riecke et al.,“Neural Entrainment to Speech Modulates Speech Intelligibility,” Current Biology 28, no. 2 (2018): 161-69; Andrea Antal and Christoph S. Herrmann,“Transcranial Alternating Current and Random Noise Stimulation: Possible Mechanisms,”Neural Plasticity 2016 (2016): 3616807; L. Whitsel et al.,“Stability of Rapidly Adapting Afferent Entrainment vs. Responsivity,” Somatosensory & Motor Research 17, no. 1 (2000): 13–31; Nina G. Jablonski, Skin: A Natural History (Berkeley: University of California Press, 2006).

[4] Thalia Wheatley et al.,“From Mind Perception to Mental Connection: Synchrony as a Mechanism for Social Understanding,” Social and Personality Psychology Compass 6, no. 8 (2012): 589-606

[5] Ulman Lindenberger et al.,“Brains Swinging in Concert: Cortical Phase Synchronization While Playing Guitar,” BMC Neuroscience 10 (2009): 1–12; Johanna Sänger, Viktor Müller, and Ulman Lindenberger,“Intra- and Interbrain Synchronization and Network Properties When Playing Guitar in Duets,” Frontiers in Human Neuroscience (2012): 312; Viktor Müller, Johanna Sänger, and Ulman Lindenberger,“Hyperbrain Network Properties of Guitarists Playing in Quartet,” Annals of the New York Academy of Sciences 1423, no. 1 (2018): 198–210.

[6] Daniel C. Richardson, Rick Dale, and Natasha Z. Kirkham,“The Art of Conversation Is Coordination,” Psychological Science 18, no. 5 (2007): 407–13.在回答有关事实核查的询问时,该研究的负责人丹尼尔·理查森表示,尽管科学界对这类身体反应已经有记录,“但是,我个人在实验室内并未对这些具体反应进行直接验证。在一些文献综述和我自己的相关实验的引言中,我确实讨论过相关现象,比如眼动同步或身体动作的协调等”。西弗斯补充道,尽管在合作活动中观察到了这种同步现象,但研究者对其背后的因果机制尚未得出定论。

[7] Ayaka Tsuchiya et al.,“Body Movement Synchrony Predicts Degrees of Information Exchange in a Natural Conversation,” Frontiers in Psychology 11 (2020): 817; Scott S. Wiltermuth and Chip Heath,“Synchrony and Cooperation,” Psychological Science 20, no. 1 (2009): 1-5; Michael J. Richardson et al.,“Rocking Together: Dynamics of Intentional and Unintentional Interpersonal Coordination,” Human Movement Science 26, no. 6 (2007): 867-891; Naoyuki Osaka et al.,“How Two Brains Make One Synchronized Mind in the Inferior Frontal Cortex: fNIRS-Based Hyperscanning During Cooperative Singing,” Frontiers in Psychology 6 (2015): 1811; Alejandro Pérez, Manuel Carreiras, and Jon Andoni Duñabeitia,“Brain-to-Brain Entrainment: EEG Interbrain Synchronization While Speaking and Listening,” Scientific Reports 7, no. 1 (2017): 1-12.

[8] Greg J. Stephens, Lauren J. Silbert, and Uri Hasson,“Speaker-Listener Neural Coupling Underlies Successful Communication,” Proceedings of the National Academy of Sciences 107, no. 32 (2010): 14425-30; Lauren J. Silbert et al.,“Coupled Neural Systems Underlie the Production and Comprehension of Naturalistic Narrative Speech,” Proceedings of the National Academy of Sciences 111, no. 43 (2014): E4687-96.

[9] Greg J. Stephens, Lauren J. Silbert, and Uri Hasson,“Speaker-Listener Neural Coupling Underlies Successful Communication,” Proceedings of the National Academy of Sciences 107, no. 32 (2010): 14425-30.

[10] J. M. Ackerman and J. A. Bargh,“Two to Tango: Automatic Social Coordination and the Role of Felt Effort,”in Effortless Attention: A New Perspective in the Cognitive Science of Attention and Action , ed. Brian Bruya (Cambridge, Mass.: MIT Press Scholarship Online, 2010); Sangtae Ahn et al.,“Interbrain Phase Synchronization During Turn-Taking Verbal Interaction — A Hyperscanning Study Using Simultaneous EEG/MEG,” Human Brain Mapping 39, no. 1 (2018): 171-88; Laura Astolfi et al.,“Cortical Activity and Functional Hyperconnectivity by Simultaneous EEG Recordings from Interacting Couples of Professional Pilots,”2012 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 4752–55; Jing Jiang et al.,“Leader Emergence Through Interpersonal Neural Synchronization , ” Proceedings of the National Academy of Sciences 112, no. 14 (2015): 4274-79; Reneeta Mogan, Ronald Fischer, and Joseph A. Bulbulia,“To Be in Synchrony or Not? A Meta-Analysis of Synchrony’s Effects on Behavior, Perception, Cognition and Affect,” Journal of Experimental Social Psychology 72 (2017): 13-20; Uri Hasson et al.,“Brain-to-Brain Coupling: A Mechanism for Creating and Sharing a Social World,” Trends in Cognitive Sciences 16, no. 2 (2012): 114-21; Uri Hasson,“I Can Make Your Brain Look Like Mine,” Harvard Business Review 88, no. 12 (2010): 32-33; Maya Rossignac-Milon et al.,“Merged Minds: Generalized Shared Reality in Dyadic Relationships,” Journal of Personality and Social Psychology 120, no. 4 (2021): 882.

[11] Laura Menenti, Martin J. Pickering, and Simon C. Garrod,“Toward a Neural Basis of Interactive Alignment in Conversation,” Frontiers in Human Neuroscience 6 (2012); Sivan Kinreich et al.,“Brain-to-Brain Synchrony During Naturalistic Social Interactions,” Scientific Reports 7, no. 1 (2017): 17060; Lyle Kingsbury and Weizhe Hong,“A Multi-Brain Framework for Social Interaction,” Trends in Neurosciences 43, no. 9 (2020): 651- 66; Thalia Wheatley et al.,“Beyond the Isolated Brain: The Promise and Challenge of Interacting Minds,” Neuron 103, no. 2 (2019): 186-88; Miriam Rennung and Anja S. Göritz,“Prosocial Consequences of Interpersonal Synchrony,” Zeitschrift für Psychologie (2016); Ivana Konvalinka and Andreas Roepstorf,“The Two-Brain Approach: How Can Mutually Interacting Brains Teach Us Something About Social Interaction?” Frontiers in Human Neuroscience 6 (2012): 215; Caroline Szymanski et al.,“Teams on the Same Wavelength Perform Better: Inter- brain Phase Synchronization Constitutes a Neural Substrate for Social Facilita- tion,” Neuroimage 152 (2017): 425-36.

[12] 西弗斯指出,他的研究重点是探讨对话中如何形成未来的同步性,这与即刻发生的同步性明显不同。他的博士论文研究主要涉及在音乐和运动中产生的情感感知。B.Sievers et al.,“Music and Movement Share a Dynamic Structure That Supports Universal Expressions of Emotion,” Proceedings of the National Academy of Sciences 110, no. 1 (2012): 70-75; B. Sievers et al.,“A Multi-sensory Code for Emotional Arousal,” Proceedings of the Royal Society B 286 (2019): 20190513; B. Sievers et al.,“Visual and Auditory Brain Areas Share a Representational Structure That Supports Emotion Perception,” Current Biology 31, no. 23 (2021): 5192-203.

[13] Beau Sievers et al.,“How Consensus-Building Conversation Changes Our Minds and Aligns Our Brains,” PsyArXiv , July 12, 2020.

[14] Piercarlo Valdesolo and David DeSteno,“Synchrony and the Social Tuning of Compassion,” Emotion 11, no. 2 (2011): 262.

[15] Matthew D. Lieberman, Social: Why Our Brains Are Wired to Connect (Oxford: Oxford University Press, 2013)。默认的大脑模式网络包括内侧额顶叶网络(MFPN)。西弗斯写道:“虽然一些科学家在理论上认为,内侧额顶叶网络专门响应社会刺激(例如,2008年Schilbach等人的研究),但也有充分的证据显示,该网络的功能可能更多样、更广泛。内侧额顶叶网络可能参与记忆提取(参见2019年Buckner和DiNicola的研究)和创造力发展(参见2016年和2021年Beaty等人的研究)。这表明,内侧额顶叶网络可能在生成与直接感官输入无关的内部信息时发挥作用,尤其是当这些信息与直接的感官输入脱节时(参见2019年Buckner和DiNicola的研究),或者在将这些信息与感官信息整合时(参见2021年Yeshurun, Nguyen和Hasson的研究)。此外,大脑中的其他部分可能也在社会认知方面发挥了作用,但它们不属于内侧额顶叶网络,例如梭状回在面部识别中的作用,以及杏仁核在面部表情中情感识别的作用。因此,尽管多种社会任务确实能激活内侧额顶叶网络,但内侧额顶叶网络的激活并不总代表着社会认知的进行。”

[16] Adela C. Timmons, Gayla Margolin, and Darby E. Saxbe,“Physiological Linkage in Couples and Its Implications for Individual and Interpersonal Functioning: A Literature Review,” Journal of Family Psychology 29, no. 5 (2015): 720.

[17] John M. Gottman,“Emotional Responsiveness in Marital Conversations,” Journal of Communication 32, no. 3 (1982): 108–20. 造成夫妻之间爆发冲突和关系紧张的原因多种多样,解决这些问题的方法也十分丰富。本章及本书的第5章介绍了一些具体的缓解策略。值得注意的是,应对婚姻挑战的方法各不相同。戈特曼本人详细讨论了4个可能损害关系的沟通问题:批评、轻蔑、防御和冷漠。在回答有关事实核查的询问时,戈特曼提到:“关于关系中的‘高手’,我们发现了几个关键点:在冲突中保持信任和承诺,保持积极与消极情绪的比率等于或大于5比1,避免4大沟通问题(即批评、轻蔑、防御和冷漠),至少在86%的时间里积极响应伴侣的需求,了解并关心伴侣的内心世界,表达赞赏和钦佩,以温和的方式开启对话,在冲突中有效地修复关系,实施心理安抚措施,以及能够处理持续存在的复杂冲突。”

[18] Adela C. Timmons, Gayla Margolin, and Darby E. Saxbe,“Physiological Linkage in Couples and Its Implications for Individual and Interpersonal Functioning: A Literature Review,” Journal of Family Psychology 29, no. 5 (2015): 720.

[19] Randy Burkett,“An Alternative Framework for Agent Recruitment: From MICE to RASCLS,” Studies in Intelligence 57, no. 1 (2013): 7–17.