中华民族古称“华夏”,“中华”为“中国”与“华夏”的并称。唐朝经学家孔颖达在《春秋左传正义》中对“华夏”二字做了注释:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”这里的“夏”是“广大”的意思,“华”是指服饰的“华美”,从地理与文化的双重层面强调了中华作为“礼仪之邦”的历史来源。

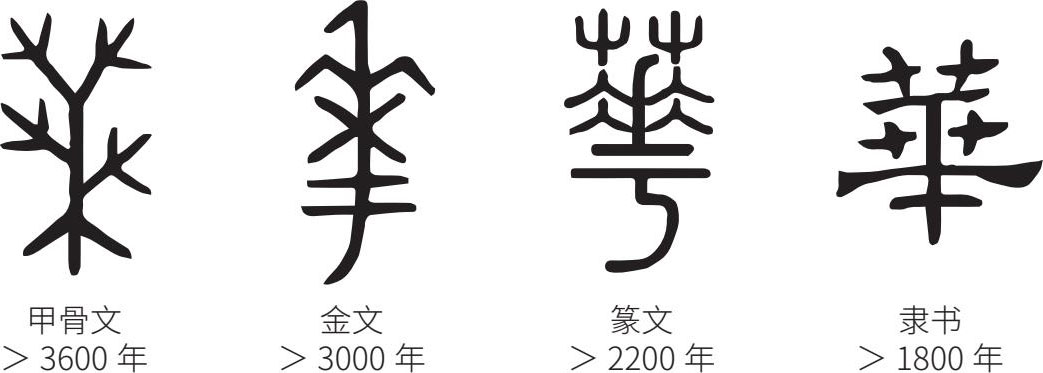

从古文字的演变来看,甲骨文的“华”字是一棵满是花枝的树,花枝上的蓓蕾初绽,饱满圆润,即将盛放。金文的“华”字,初见于西周,古字形似花朵,本义为草木之“华”,《说文解字》释为“华,荣也”,后引申出“美丽、光彩”与“繁华”之意。在先秦两汉的诸多文献中,多出现“华”字。《诗经》里出现的“荷华”(荷花)、“舜华”(木槿花)、“苕之华”(凌霄花)、“唐棣之华”(扶苏)等,均表示“花朵”的意思。

华夏儿女是“华/花”之儿女。“华夏族”以采摘种植和农耕生产而著称,最早推广采摘种植的首领为“华”,最早推广农耕生产的首领为“夏”,农业的推广使得先民们衣食有保障,民族才得以繁衍、繁盛并迅速壮大。古往今来,中国人爱花、赏花、惜花、护花,历朝历代诸多瑰丽的“花”之神话传说、诗词歌赋、文学艺术、信仰民俗等,可集中于曾盛行一时的节日——花朝节,予以呈现。

“华”字的演变

晋侯壶铭文中的“华”字(西周中期,山西博物院藏)

花朝节,简称“花朝”,亦称“花神节”“百花生日”“花神生日”等。最初,花朝节的节期并不固定,有的区域是农历二月初二,有的为二月十二,有的则定在二月十五(望日),盖因时、因地、因候之差别,各地花期不同,故而选择不同的节期。不难看出,游春赏花是促使花朝节萌生并发展的重要民俗活动,最佳时间恰是仲春二月望日,此时节恰对应古老的四时八节中的春分。

汉董仲舒的《春秋繁露》中说:“春分者,阴阳相半也,故昼夜均而寒暑平。”春分节气中的“分”有双重含义:一是季节平分,春分日正处于立春与立夏两个节气之中,正好平分了春季;二是昼夜平分,在春分这天,昼夜等长。正如宋人易正达的诗句所云:“莺花世界春方半,灯火楼台月正圆。”从阳气始升到大盛,适合百谷花木蓬勃生长,因此花朝终不出春分前后,正是人生好时节。

对于花朝节于何朝形成,历史考据并不统一。学界有的观点认为,花朝节发端于春秋末期。清代秦嘉谟在《月令粹编》中引《陶朱公书》写道:“二月十二为百花生日,无雨,百花熟。”陶朱公是春秋越国的政治家、军事家范蠡于吴地时所取的自号,因此书中记载的月令习俗带有明显的吴越痕迹,故有花朝出现不晚于春秋的推论。虽然花朝起源仅为推测,但花朝发展于魏晋南北朝时期,定型于唐宋年间,并盛行于明清,是学界一致认同的观点。

春日的花朝节与秋时的月夕节是唐代岁时中最为重视的节日,也是最为巧妙的两个节日。此二节在时序上相对,“二月望(十五)为花朝节。盖花朝月夕,世俗恒言二、八两月为春秋之半,故以二月半为花朝,八月半为月夕也”。花朝是仲春百花齐放的大好时节,而月夕则处仲秋天高气爽,“春祈秋报”,凸显出中国人注重阴阳调和与自然和谐的时令观念。

论及唐人庆贺花朝的方式,自宫廷风靡至士人阶层,异乎风雅也别有情致。在皇家,唐太宗李世民在花朝节这天曾亲自到御花园中主持“挑菜御宴”,而武则天则爱花成嗜,每到花朝,总要令宫女采集百花,和米一起捣碎,蒸成花糕赐与群臣。《唐文拾遗》卷三十七《唐韦君靖碑》中记载了唐时宫廷宴飨的盛况:“每遇良辰美景,月夕花朝,张弦管以追欢,启盘筵而召侣,周旋有礼,揖让无哗,樽酒不空,座客常满。”

“花朝月夕,吟诗作赋”是唐代上流社会与仕族的主要庆贺方式。如《旧唐书·崔咸传》中写道:崔咸擅长写诗吟诵,每到花朝月夕,风和月朗,便高声唱吟而潸然泪下,当时名流皆感叹其志趣高奇。另有《旧唐书·罗威传》记述了罗威天性聪敏,达于官场,又长于儒学,每逢花朝、月夕,与宾佐一起赋咏歌诗,甚有情致。还有传奇勇将罗弘信每逢花朝、月夕,都会招纳文人,聚书至万卷。他与宾朋嘉友于花朝、月夕的良辰美景中宴饮集会,共同赋诗咏唱,情致盎然。

随着宋代市井文化与都市生活方式的兴起,南方市镇因花卉业的繁荣而兴盛,鲜花经济成为产生花朝节花神信仰的直接推动力,并与花朝节俗娱乐结合,逐步定型。南宋吴自牧在《梦粱录》的“二月望”条中描写道:“仲春十五日为花朝节,渐闻风俗,为春序正中,百花争望之时,最堪游赏。”在宋代的都城,花朝节成为市民初春第一次大型出游与社交的日子,无论男女老幼、贫富贵贱,均将当时最流行的簪花样式戴在头上,正如《洛阳牡丹记》所述:“洛阳之俗,大抵好花,春时,城中无贵贱皆插花。”宋代词人周密的《一枝春》可算是宋人过花朝的一幅整体白描图:“宫壶未晓,早骄马绣车盈路。还又把月夕花朝,自今细数。”

除了与唐代共有的雅会特征外,宋代花朝节还增添了许多世井的生活内容,如扑蝶会、挑菜会、逛市集、拈香、燃灯、祈福等。《诚斋诗话》中载:“东京以二月十二日曰花朝,为扑蝶会。”还有赏红、挂红:“是日(花朝)闺中女郎扑蝶会,并效崔玄微护百花避风姨故事,剪五色彩缯,系花枝上为彩幡,谓之赏红。”女子将五色彩笺用红线系到花树上,或以绸缎、旌旗装扮花草树木,保护花木不受风折,并祈求花神福佑自身。

南宋吴自牧在《梦粱录·二月望》中对临安城花朝节胜景的描述:“仲春十五日为花朝节,浙间风俗以为春序正中、百花争放之时,最堪游赏。都人皆往钱塘门外玉壶古柳林、杨府云洞、钱湖门外庆乐小湖等园,嘉会门外包家山、王保生、张太尉等园玩赏。此日帅守、县宰率僚佐出郊,召父老赐酒食,劝以农桑,吿谕勤勒,奉行虔恪。天庆观递年设老君诞会,燃万尽华灯,供圣修斋,为民祈福。士庶拈香瞻仰,往来无数。崇新门外长明寺及诸教院僧尼,建佛涅槃胜会。罗列幡幢,种种香花异果供养,挂名贤书画,设珍异玩具。庄严道场,观者纷集,竟日不绝。”除了雅会赏花,还有听经讲道、饮酒吃茶、烹笋作诗、听戏裁衣以及谈婚论嫁等,宋时花朝节之丰饶不一而足,充满了生活世界的人情世故。

宋 佚名《纨扇画册之春游晚归图》(台北“故宫博物院”藏)

元代时,花朝节在民间的影响力不断扩大,受到官方前所未有的重视。从元人许多诗句中可以看到,花朝节是劝农耕种的重要时间节点。例如杨公远的《花朝》诗“翻忆昔年成感慨,长官出郭劭耕民”,舒頔的《劝农文》“华朝之日,令出郭载酒肉为尔农劝者,重农事也”。元代朝廷还专门设置了“司农司”和“劝农使”等农业机构与官职,在花朝节日这一天,诸如帅守、县宰等官员要率僚佐到郊外,备好酒肉饭食以昭告乡邻父老,务必勤勉农桑,严格律守农耕稼穑。

到了明代,花朝节官员要放假一日被写入了大明律例,朝廷会在此日赐宴文武百官,这在《明神宗显皇帝实录》《大明会典》等典籍中都有所记述。民间的节日庆典更为恣意,民众外出踏青,花下饮酒,络绎不绝。明代文学家马中锡更将城中女子头戴花饰的明艳与烂漫春色相互映衬,他在《宣府志》中记述道:“花朝节,城中妇女剪彩为花,插之鬓髻,以为应节。”

清代的花朝节俗更为丰饶,除了赏花踏青,花朝宴飨也非常丰盛,会分食百花糕、百花粥、百花酒,还要相互馈赠。如清代文学家孔尚任在《桃花扇》中描写众人骑马游春,携酒赏春,花香酒香,醉人缱绻的花朝景象:“千里仙乡变醉乡,参差城阙掩斜阳。雕鞍绣辔争门入,带得红尘扑鼻香。”诗人郭麐的《菩萨蛮·花朝饮》:“去年春在否,今日花朝酒。”徐积的《寄张景修》:“吴市花朝酒,松江月夜船。”

清 康熙 五彩十二月花神杯(故宫博物院藏)

从花朝的风雅诗句,到春色的宴飨赏玩,再到农家的辛勤耕种,这个节日自诞生就与生命、生产、生计、生活密不可分。不仅是对春日鲜花绽放的生命赞美,更包含了对理想生活的诸多想象与创造,最终更是回归于惜时奋进的本真生活。

“百花生日是良辰,未到花朝一半春;万紫千红披锦绣,尚劳点缀贺花神”。这首清代诗人蔡云的《咏花朝》是江南民众庆贺百花生日盛况的真实写照。祭祀花神,最早源自先民对花的自然崇拜,这种朴素的生命观是建立在对自然界花卉春华秋实强大生命力的崇拜基础之上的。被子植物多拥有强大的繁殖能力,从中萌生了母系社会的生殖崇拜,花神向来被奉为掌管人类生育、繁衍的神明。

在中国的神话传说中有诸多花神,其中有两位公认的女神,一位是女夷,另一位是花姑。女夷清丽高雅、玉净花明,潜心修炼为神,主春夏长养、百花荣枯。《淮南子·天文训》对花神女夷的神职是这么描述的:“女夷鼓歌,以司天和,以长百谷禽兽草木。”只要女夷击鼓而歌,谷物、花草、动物都会随之生长,一派生机。杜台卿《玉烛宝典》中考据女夷为天帝之女,当她司神职时,喜鼓乐欢歌,人间便是一派春和景明的祥和景象。

《中国民间俗神》记载,花姑是一位以种花为业的女子,因崇道奉祀南岳魏夫人而一跃成为花神。魏夫人在礼斗坛时白日飞升成仙,此后,她的侍女麻姑也位列天庭仙班,她的弟子花姑则成为花神,掌管天下名花。传说花姑原名黄令徵,是江西临川的女道士,年逾八十,形貌却仍像处子。她曾把魏夫人在抚州并山的静室、临川的坛宇这两处已经荒芜了的胜迹整修一新,魏夫人闻知后,托梦给她,详加教诲,花姑得魏夫人教授传道,亦得道成仙。宋人曾慥在《类说》“花姑”条中记载:“魏夫人弟子,善种,谓之花姑。”明代王路《花史左编》“花姑”条也记载:“魏夫人弟子,善种花,号花姑,诗春圃祀花姑。”在后世的口头流传中,神话中的女夷与道教的花姑逐渐合二为一,如明人王象晋《群芳谱》“花神”条载“花姑为花神”,“魏夫人弟子黄令征,善种花亦号花姑,一名女夷”。

清 徐玫《天女散花图》局部(大英博物馆藏)

晚清 潘振镛《花神图》(旅顺博物馆藏)

在民间,民众予花卉以人格力量——为各种花草树木都寻找了一位花神作为它们的司命之神,此外民众还将历史中杰出人物的品行、轶事、典故与十二月令相连,形成了一套更为丰富的花神谱系,以期将花神的影响力最大化。“花神”开始从单一、固定的女神形象转向更为多元的文化表征。

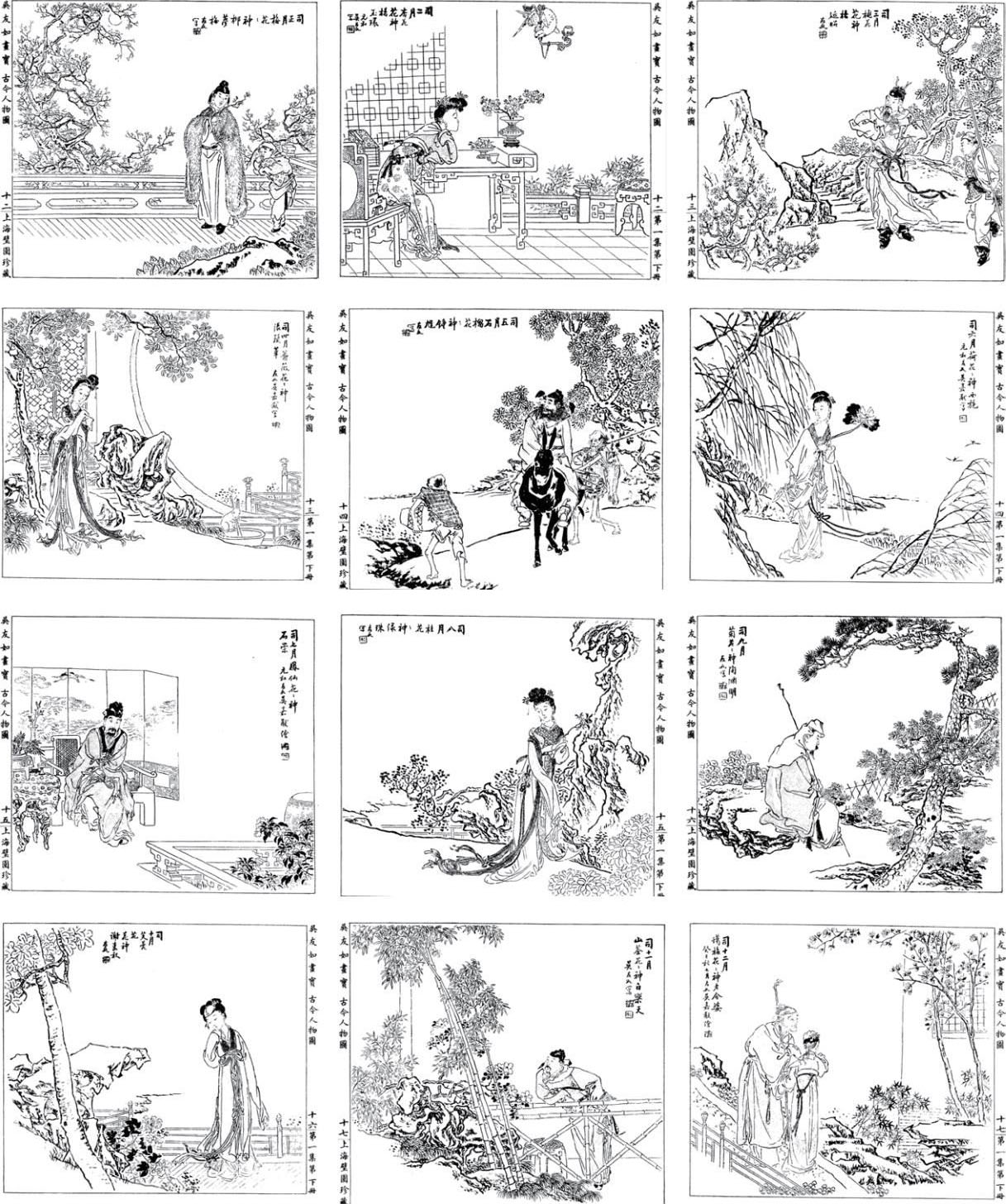

在十二花神的女神系列中,虽然每月花神会有多位女性人选,但每一位都有过人的才华与非凡的境遇,民众对她们或仰慕赞叹,或心生悲悯,将她们尊为花神是对这些杰出女性道德品行以及人生价值的积极肯定。正月水仙花神甄宓,二月杏花花神杨玉环,三月桃花花神戈小娥,四月牡丹花神丽娟,五月石榴花神公孙氏,六月荷花花神西施,七月海棠花神李夫人,八月桂花花神绿珠,九月菊花花神梁红玉,十月芙蓉花神貂蝉,十一月兰花花神苏小小,十二月梅花花神江采萍。

将男性引入花神序列,皆因出自对“君子以植物比德”的考量。正月兰花神屈原,他写有“滋兰九畹,树蕙百亩”相关诗句;二月梅花神林逋,终身无妻无子,隐居西湖,种梅养鹤,人称“梅妻鹤子”;三月桃花神诗人皮日休写有名篇《桃花赋》;四月牡丹花神欧阳修著有《洛阳牡丹记》;五月芍药花神欧阳修在担任扬州太守时,一度下令保护芍药花,赞“扬州芍药为天下之冠”;六月石榴花神江淹著有《石榴颂》;七月荷花神周敦颐著有《爱莲说》;八月紫薇花神杨万里写有“谁道花无百日红,紫薇长放半年花”诗句;九月桂花神洪迈(或洪适)写有《桂花》诗;十月芙蓉花神范成大,有《窗前木芙蓉诗》;十一月菊花神陶潜有“采菊东篱下”的名句;十二月水仙花神高似孙著有《水仙花赋》。

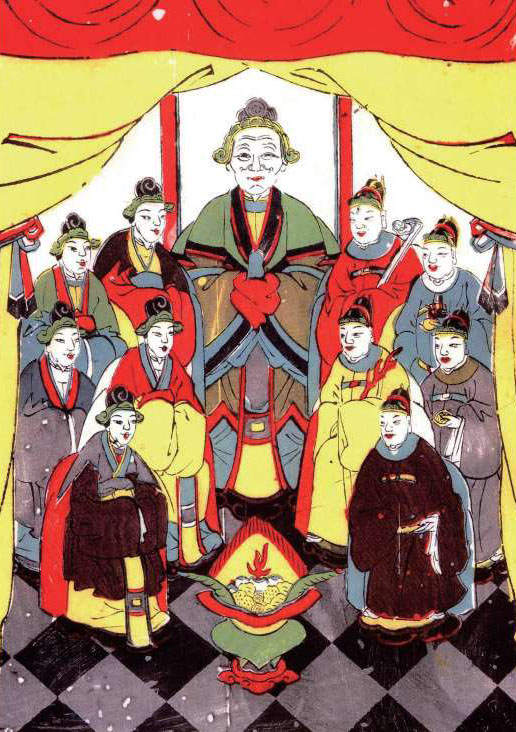

而男女相间形成的十二花神,更是与中国阴阳相合的哲学观念相契合。清乾隆时袁栋的《书隐丛说》:“汤若士《牡丹亭》传奇中有花神。雍正中李总督卫在浙时,于西湖滨立花神庙。中为湖山土地,两庑塑十二花神,以象十二月。阳月为男,阴月为女,手执花朵,各随其月,其像坐立欹望不一,状貌如生焉。今演《牡丹亭》传奇者,亦增十二花神焉。”

具体分为:花王牡丹花,末生扮唐明皇;正月梅花,小生扮柳梦梅;二月杏花,五旦扮杜丽娘;三月桃花,老生扮梅延照;四月蔷薇花,刺旦扮杨玉环;五月石榴花,净扮钟馗;六月荷花,作旦扮西施;七月凤仙花,丑扮石崇;八月桂花,六旦扮绿珠;九月菊花,副扮陶渊明;十月芙蓉花,正旦扮王昭君;十一月水仙花,外扮杨老令公;十二月腊梅花,老旦扮佘太君。清代学者俞樾在《十二花神议》中亦建议在十二月花神的基础上,形成阴阳调和、男女花神并列的体系。

清 吴友如《画宝·古今人物百图十二花神图》(上海书店出版社)

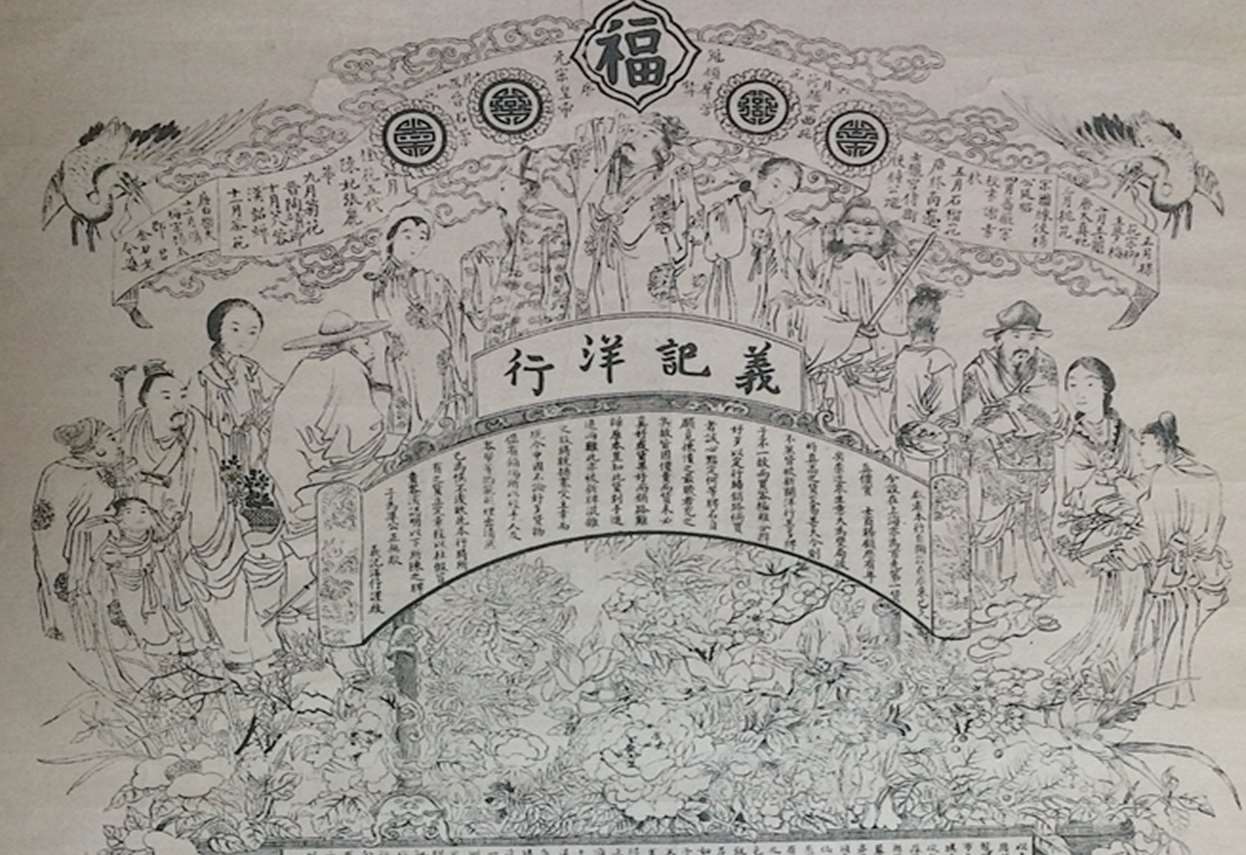

“义记洋行广告画”中的十二花神(上海市历史博物馆藏)

祭祀花神的场所为花神庙。明代林世远、王鏊等编撰的《正德姑苏志》,收录了南宋时苏州民间祭献“百花大王”的热闹场面:“宋韩子师彦古镇平江,夜闻鼓笛喧訇。问何处作乐?老兵言:‘后园百花大王生日,府民年例就庙献送。’”明清之际,花神庙祭祀就已明确出现主祀与陪祀的传统:“阁中置木主以奉祀百花之神,如东皇封姨亦与焉。两旁配以历代之才子美人,如司马长卿、卓文君、秦嘉、徐淑之属。每岁及花朝诞辰,命美人设果礼致祭,或歌新诗以侑之。”

历史上著名的花神庙宇曾遍布大江南北,如今尚有多处遗存。如北京丰台镇东纪家庙村北的花神庙,此庙始建于明代,庙门上端悬有“古迹花神庙”的匾额,庙前殿供有花王神及诸路花神的牌位。这里曾是京城花农们祭祀花神的场所,也是丰台附近各处花行同业公会的会址和会馆。还有位于北大燕园的花神庙遗址,曾是始建于清代的慈济寺,因古时用于祭祀花神,所以民间称之为“花神庙”。慈济寺后毁于大火,现今仅留存门洞,如今成为北大未名湖畔的一处重要景观,是年轻学子表达对学业、事业、爱情与生活的美好愿望与期许之地。

位于南京市雨花台区花神大道的明代花神庙,曾是皇家御用花园,历史上以花木繁多而著称。明朝时,郑和下西洋带回很多花种,分别种植于牛首山、铁心桥等处。该庙除女夷外还有一百多尊花神塑像,庙门外广场上的“凤凰大戏台”,每年农历二月十二日百花生日时,民间信众聚集此地唱戏酬神,热闹非凡。对于苏州虎丘的花神殿,《吴郡岁华纪丽》记述道:“虎丘花农争于花神庙,陈牲献乐,以祝神厘,谓之花朝。”

上海也有多处花神庙。上海方志记载,沪上原多处建有花神庙。如老城隍庙旁的沉香阁即是热闹的一处。清人秦荣光在《上海县竹枝词》中写道:“花朝十二赛花神,十九观音佛诞辰。约伴向沉香阁去,桃花扇小杏衫新。”始建于南宋嘉熙年间的嘉定花神庙,时名顾庙,亦名永庆庵。在上海的古典园林古猗园中,至今仍保留着清乾隆五十三年,由地方人士募捐的州城隍庙灵苑,后被改建为花神殿,供奉花神。在花神殿门楹上刻有清代许太眉撰写的一对庙联,长联中用典精妙:“海棠开后,燕子来时,良辰美景奈何天,芳草地我醉欲眠,楝花风,尔且慢到;碧澥倾春,黄金买夜,寒食清明都过了,杜鹃道不如归去,流莺说,少驻为佳。”通篇不着“花神”二字,却以词曲牌名,融情入景,曼语丽辞,将花朝诗章描绘得淋漓尽致。

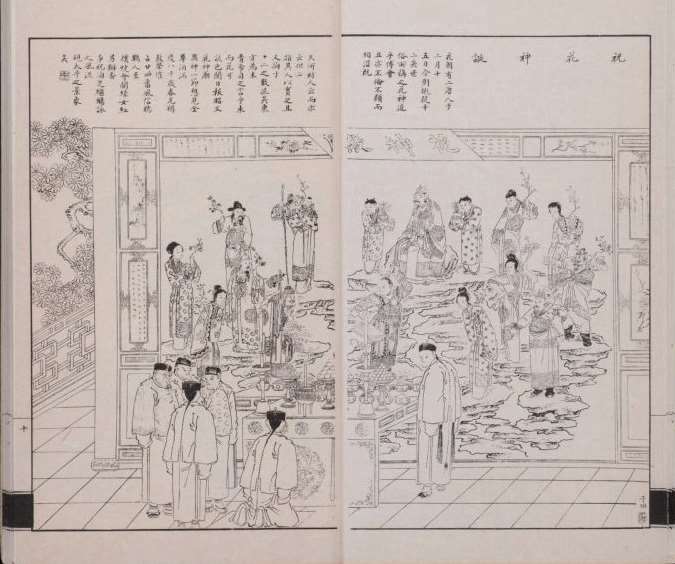

《祝花神诞》(晚清《点石斋画报》,上海市历史博物馆藏)

“农谚占卜,花谚兆丰”。除了掌管百花开放,花神还主宰着农业丰歉,因此奉祀的人不仅有花农,还包括耕种庄稼果蔬的农人。农人常以花朝节之阴晴,占卜这一年谷物、果实的丰歉。为了祈求五谷丰登,应于花朝节当日前往庙祠请神拜祝,竞相报赛。因此,在上海的花神祈祝有着较为特殊的一道风景。

上海的“花米行”作为中国的棉业中心,其中的“花”指的就是棉花,棉农在花朝日要祭拜花神来祈求棉业丰产。沪谚有“花朝月明,棉花白银”,花朝日下雨,则有烂棉花之嫌,容易造成棉花歉收,故棉农以花朝日是否下雨来占卜棉花丰歉。上海棉田多于滩涂之上,棉花生长状况一度不尽如人意,花农遂建庙供奉庇佑百花的花神,每年花朝举行庙会,报赛请神,以祈棉铃吐絮。“日出万匹,衣被天下”,终得江南富庶,“先棉”黄道婆也成为棉业之神。至今,沪上民间还留有吃“花朝团”的习俗,“花朝团”由糯米制成,形如汤圆,意在祈求棉花丰收。

民间木版年画《先棉黄道婆》

旧时花朝节,沪上人家或相邀出城踏青,或给花木挂红。清人钱大昕在《练川竹枝词》中有诗句:“花朝二月雨初晴,笑语相将北郭行。折得缃桃刚一朵,小鬟偷插鬓云轻。”殊不知出城观赏桃花的姑娘们,艳若桃李,自己也成为春日里最美的风景。清人张春华在《沪城岁事衢歌》中感叹道:“春到花朝染碧丛,枝梢剪彩袅东风。蒸霞五色飞晴坞,画阁开尊助赏红。”处处花木飘红,装点了丛丛绿树的江南春。

申城的“花神灯”亦是二月望日花朝月圆之夜的一道独特风景。此灯也称“凉伞灯”,通常以当地所产可做伞面的半透明油纸“谈笺”糊成,多呈伞形、六角,上镂人物、花卉、珍禽异兽。清人王韬在《瀛壖杂志》中记载:“出灯多者,至二三百盏,间以五彩吴绫折枝花灯……或扎彩为亭,高可三四丈,间饰龙凤,以云母石为鳞甲,上下通明,光照数丈。”

此外,沪上花朝节还有采戴荠菜花的习俗,民间传说此举可保一年不头痛。在此日,男童蓄顶发、女孩穿耳洞等习俗,盖沿袭唐宋旧俗。民国时期,还出现了一种奇特的风俗——花朝种痘,即于百花生日这一天接种牛痘以克天花。“南市豫园设有牛痘局,是日各处妇人抱儿来种痘的,不可计数”。究其原因,当地人习惯将种痘叫作“种花”,百花生日当天种花则花易生,那么是日种痘则痘易生。可见,花朝随着时代发展生发出了新的节俗,而旧节俗亦在时代前进的浪潮中被淹没。

“春色平分已自奢,今朝风物更鲜华”。随着国家对传统文化的大力振兴,赏花经济逐渐成为旅游业的新引擎,花朝节迎来了复兴的新契机。2010年,花朝节被列入浙江省非遗名录。2011年,杭州花朝节在西溪复办。2012年,武汉新洲旧街花朝节被列入湖北省非遗名单。

在上海,花朝节也是办得有声有色。2021年,上海崇明岛的第十届中国花卉博览会,成为市民一次难忘的盛大花朝节体验。古猗园多年连续举办牡丹花友会,即古猗园园林花朝节。市民可在牡丹盛开的江南园林中穿行,感受百花绽放的美好,并可体验抛绣球、写花神祈福牌、选花神、投壶、画扇、题词、逛汉服集市等传统活动。上海宝山区则借罗店花神庙会的舞台,将花朝节开在了“罗店花海”的田园风光里。传统的花序、花舞、花迎、花开、花行等祈福仪式建构完整,而且将国家级非遗“罗店龙船”融入节庆中,让花神与十二花仙立于龙船之首,迎神启航,送上春天的祝福,别具新意。

在“先棉”黄道婆故里,上海市徐汇区华泾镇的黄道婆纪念公园,也恢复了于花朝日祭拜先棉以祈求棉业丰产的传统习俗。在江南的古典庭院,汉服爱好者向黄道婆雕像敬献棉花花束,这不仅仅是对春日鲜花绽放的生命赞美,还有对先棉精神的崇敬。作为国家级非遗乌泥泾棉纺织传承基地,黄道婆纪念公园以中华传统节日与纺织文化重构传统,可以让更多青年人通过花朝节独特的节日符号、充满人文关怀的节日仪式以及时尚雅致的节日形式,传递对新时代生活的美好情愫。

明《传习录》记载了王阳明与朋友“南镇观花”的故事。一友指岩中花树问曰:“天下无心外之物,如此花树在深山中自开自落,于我心亦何相关?”王阳明从容对答:“你未看此花时,此花与汝心同归于寂。你来看此花时,则此花颜色一时明白起来。便知此花不在你的心外。”心学中,观花开花谢,告诉我们的是真心着眼,敦本尚实,秉持纯粹心,体察世间之真、善、美。花朝节,不仅仅是对春日良辰的赞颂,更要领悟它所透露的对美的珍惜、对生命的敏锐体察、对哲理的沉思。历史上传统花朝节俗虽不能完全保存,但在当代社会语境,现代生活的创新与创意中,我们仍可重拾先民的传统智慧,快慢从心,深切感悟人与自然和谐共处的关系。心中有花朝,便会诗意盎然,繁花簇簇。