在中国,考古学是一门既古老又年轻的学科。说它古老,是因为早在1000多年前的宋代,考古学的前身——金石学就已经诞生。说它年轻,是因为现代田野考古学来到中国才刚刚一百年。

金石学,顾名思义是一门研究“金”和“石”的学问。这里的“金”指“吉金”,也就是青铜器,“石”则是指古代石刻。不难看出,金石学所关注的对象往往是有文字的古代物品,通过收集、研究、考订古代文物上的文字,获取关于古代历史的更多信息,以达到证实、订正、补充史书记载的目的。

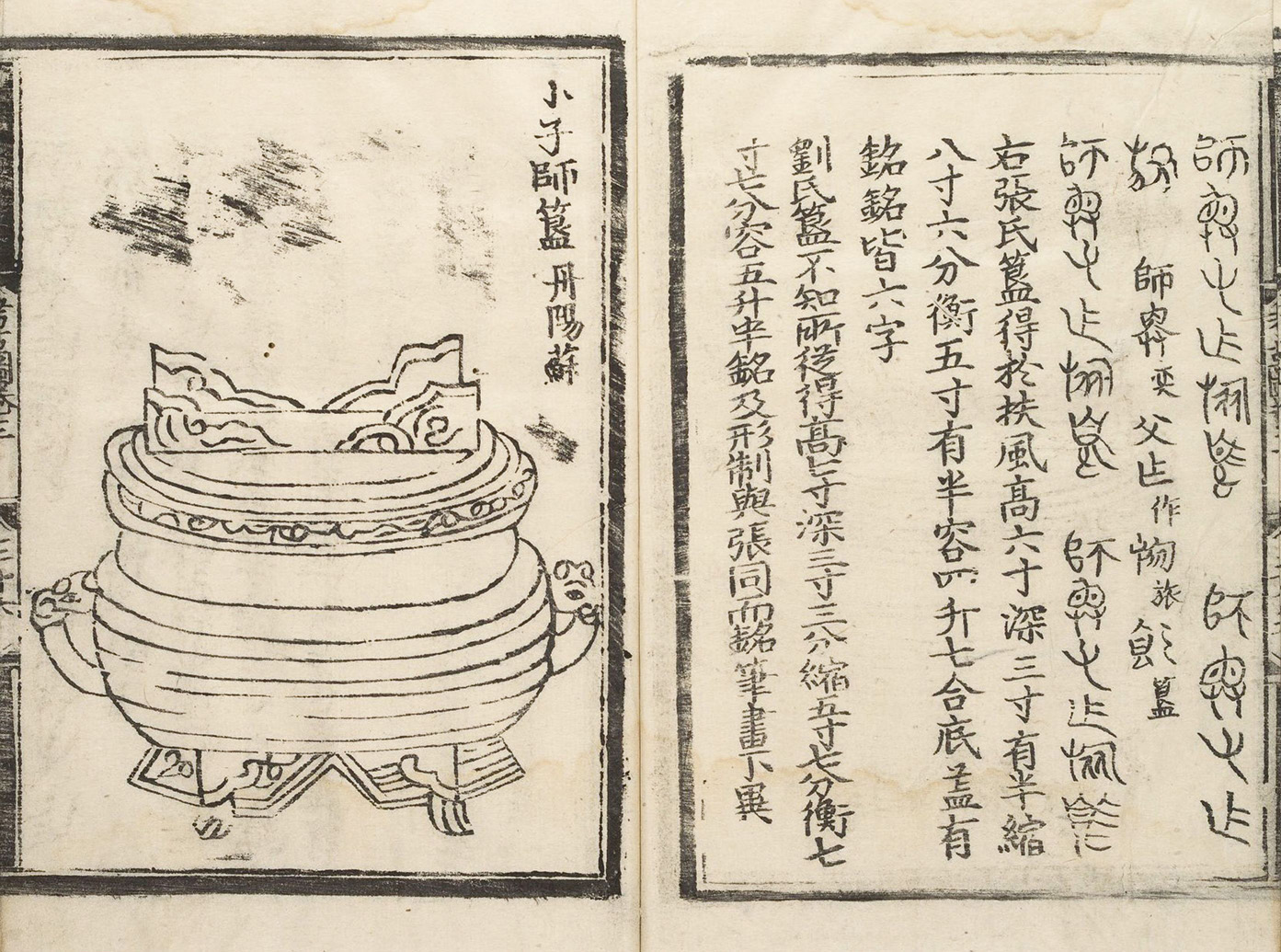

我们现在熟知的“考古”一词,就是来自北宋年间吕大临所编撰的金石学著作《考古图》。有趣的是,在2009年,考古学家发掘了位于陕西蓝田县的吕氏家族墓地,其中就有吕大临的墓葬。

起源于宋代的金石学,在经历了元、明两代的低谷后,到清代又发展为古物学。古物学研究的文物,也从青铜器、石刻等少量品类,扩大到了玉器、造像、画像石、墓志、铜镜、印玺、封泥、简牍、甲骨等各类文物。可以说,只要是有字的文物,统统被纳入古物学家的视域中了。

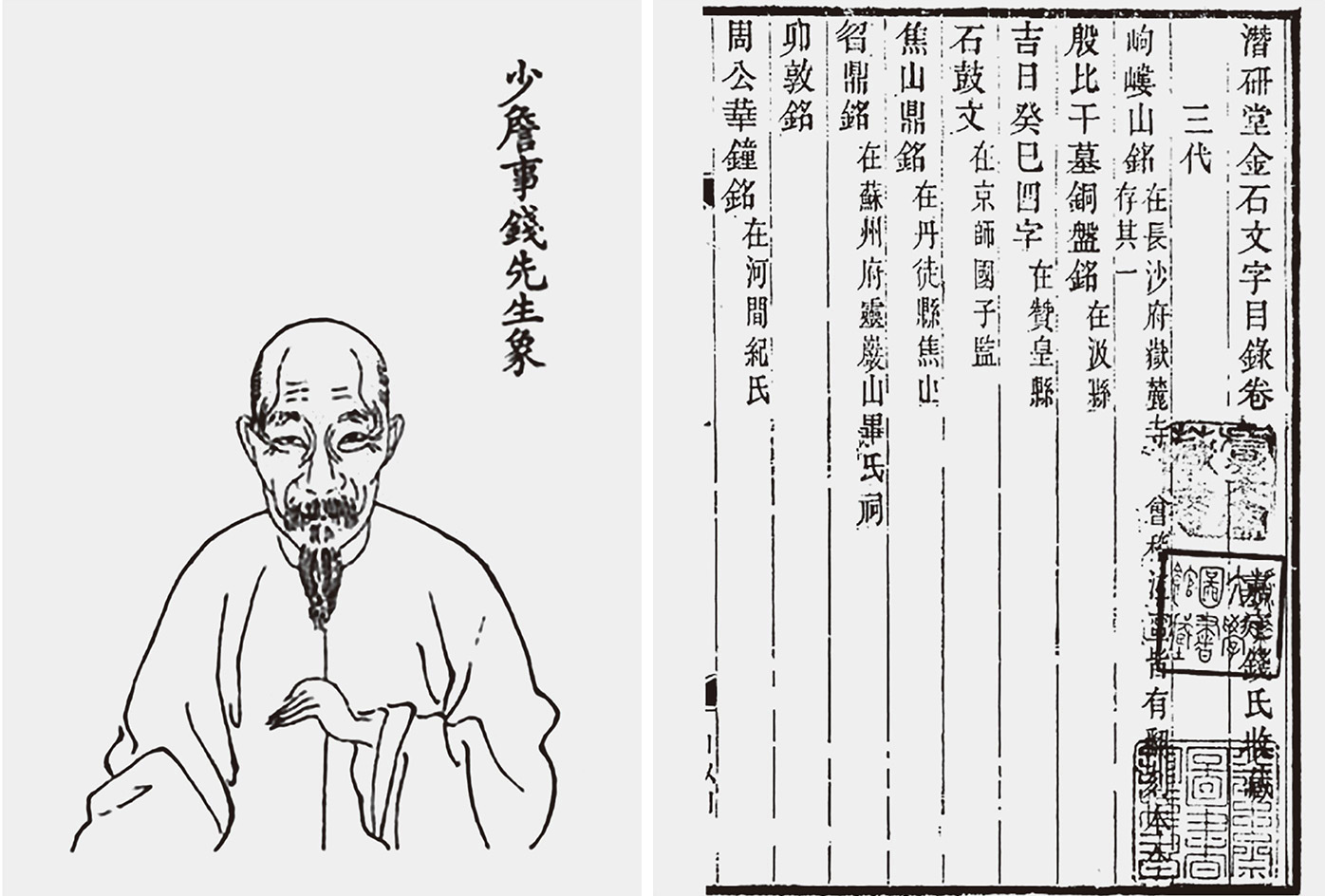

这时期涌现了一批大名鼎鼎的古物学家。与纪昀一起号称“南钱北纪”的钱大昕,以藏书和渊博学问著称。在收藏之余,撰写了八卷的《潜研堂金石文字目录》。“潜研堂”是他的一处书房的名号。

(北宋)吕大临《考古图》书影

清钱大昕像及其古物学著作

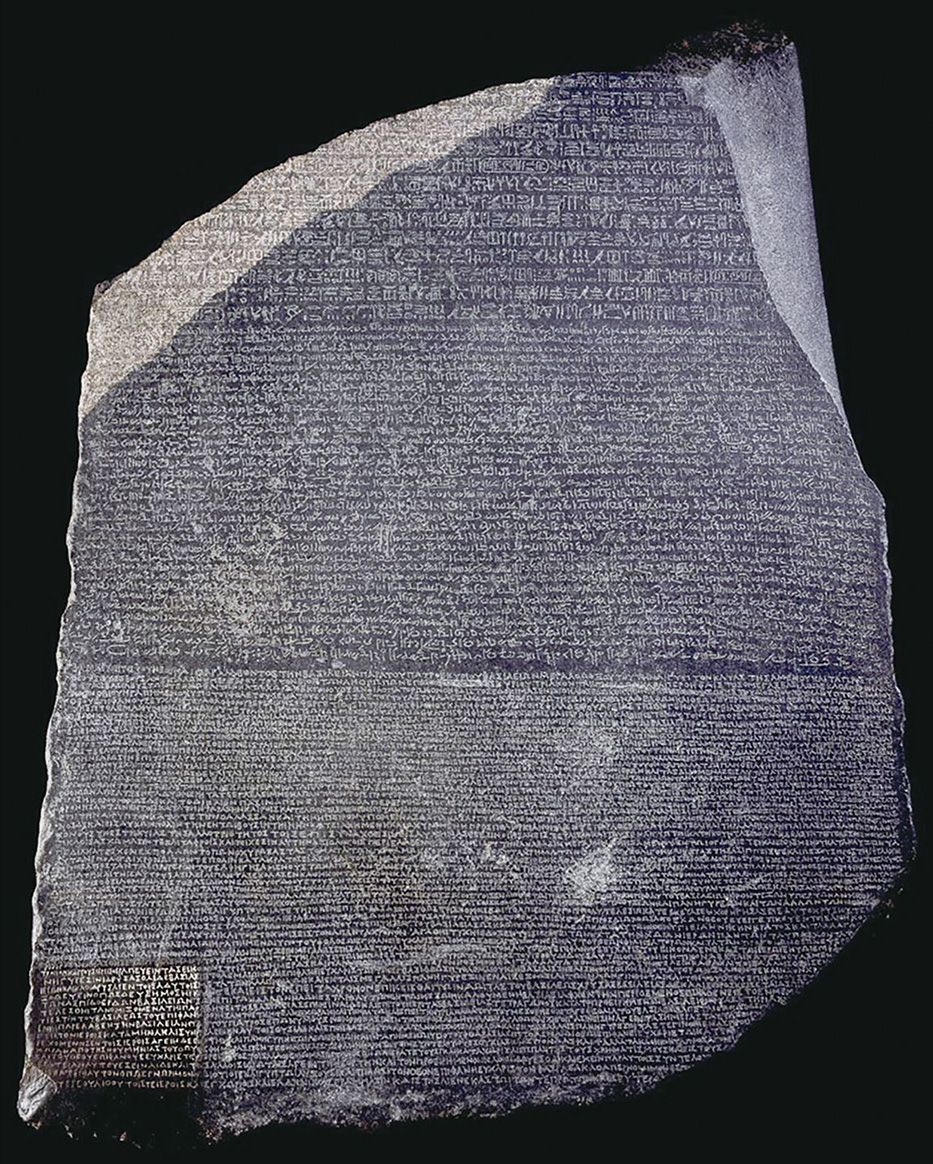

对古物的追求与对未知历史的好奇是全人类共有的特征。在中国金石学蓬勃发展的同时,西方也产生了类似的古物学。在14世纪的文艺复兴时代,欧洲人就开始了对古希腊、古罗马雕刻和铭刻的收集,后来他们的收集对象又扩大到了两河流域、埃及等古代文明古国的文物。

到了18至19世纪,仅仅收集传世文物已经无法满足人们的好奇心了,欧美人开始对古代遗址进行发掘以获取文物。后来成为美国总统的托马斯·杰斐逊在1784年对美国弗吉尼亚一座土墩墓进行了发掘。在这次发掘工作中,杰斐逊识别出了不同的地层。这次发掘也被西方学者认为是考古学史上最早的科学发掘。

随着发掘和研究的深入,人们所探求的历史越来越早,逐渐超越了文字出现的年代,进入史前时代。但失去了文字证据,史前时代的年代问题就显得扑朔迷离,直到1819年,丹麦人汤姆森提出了划时代的三期说,即人类使用工具和武器的材质依次为石器、铜器、铁器,通过文物的材质就可以大致判断其年代,这也奠定了史前考古的研究基础。在这些基础上,科学发掘方法和年代分期方法逐渐完善,现代考古学也由此诞生。

法国人在埃及搜寻到的古物罗塞塔石碑

中国现代考古学有两个来源:传统的金石学—古物学以及西方田野考古学。20世纪初,随着“西学东渐”和中国现代科学体系的创建,田野考古学被引介到中国。这一时期,大量重要遗址和文物重现于世,其中就包括殷墟甲骨、敦煌藏经洞文书、西北汉晋简牍、北京猿人头骨等,每一项发现都震动国内外学界。也是从这一时期开始,我国政府和学者认识到考古学在研究中国古史和中国文明中的关键作用。

1921年,当时受雇于北洋政府的瑞典地质学家安特生,在河南渑池县仰韶村发现了一处中国远古时代的遗址,后经中国政府批准对该遗址进行了考古发掘。这处遗址便是著名的仰韶遗址,这次发掘也被认为是中国现代考古学的开端。

在此之后,中国的考古学术机构纷纷成立,如北京大学国学门考古学研究室、清华大学国学科、中央研究院历史语言研究所考古组等,开展了中国人自己的考古发掘。如1926年清华大学李济发掘山西夏县西阴村遗址、1928年中央研究院开始河南安阳殷墟考古发掘……现代考古学就此在中国这片古老的土地上落地生根,辉煌的古代中国文明被一铲铲揭开神秘面纱。

我们不难发现,现代考古学与金石学、古物学的区别主要有三点:一是现代考古学通过完善、科学的发掘、调查方法获取遗址遗物资料,而金石学、古物学则局限于收集传世文物;二是现代考古学的研究目标是复原古代社会,而后两者是证补古代文献的记载;三是现代考古学在研究时代上可以囊括古代人类的任何时期,包括没有文字记载的史前时代,而后者则只能研究有文字记载的历史时期。“中国考古学之父”李济曾这样评价金石学与考古学的关系:“(两者如同)炼丹学之与现代化学,采药学之与现代植物学。”

虽然现代考古学与金石学之间存在诸多差异,但金石学仍然是中国现代考古学的重要基石:在中国考古学草创阶段,王国维、罗振玉、马衡等古物学家都十分重视考古发掘和出土遗物的研究,王国维、罗振玉对甲骨文的研究证实了商代的真实存在,也促进了殷墟考古发掘的开展;马衡甚至亲身参与了考古调查、发掘工作。更加重要的是,金石学不仅推动了中国考古学的诞生,更影响了中国考古学的发展方向,直到今天,金石学的主要研究方向——“三代”(夏、商、周)研究仍然是中国考古学的“显学”。重建中国古史、重现古代文明,是二者共同的研究目标。

相信随着中国考古学的发展,通过考古学家的不断努力,我们终将一步步揭开中国古代文明的神秘面纱,告诉世人:辉煌灿烂的中国文明不只是“传说”。

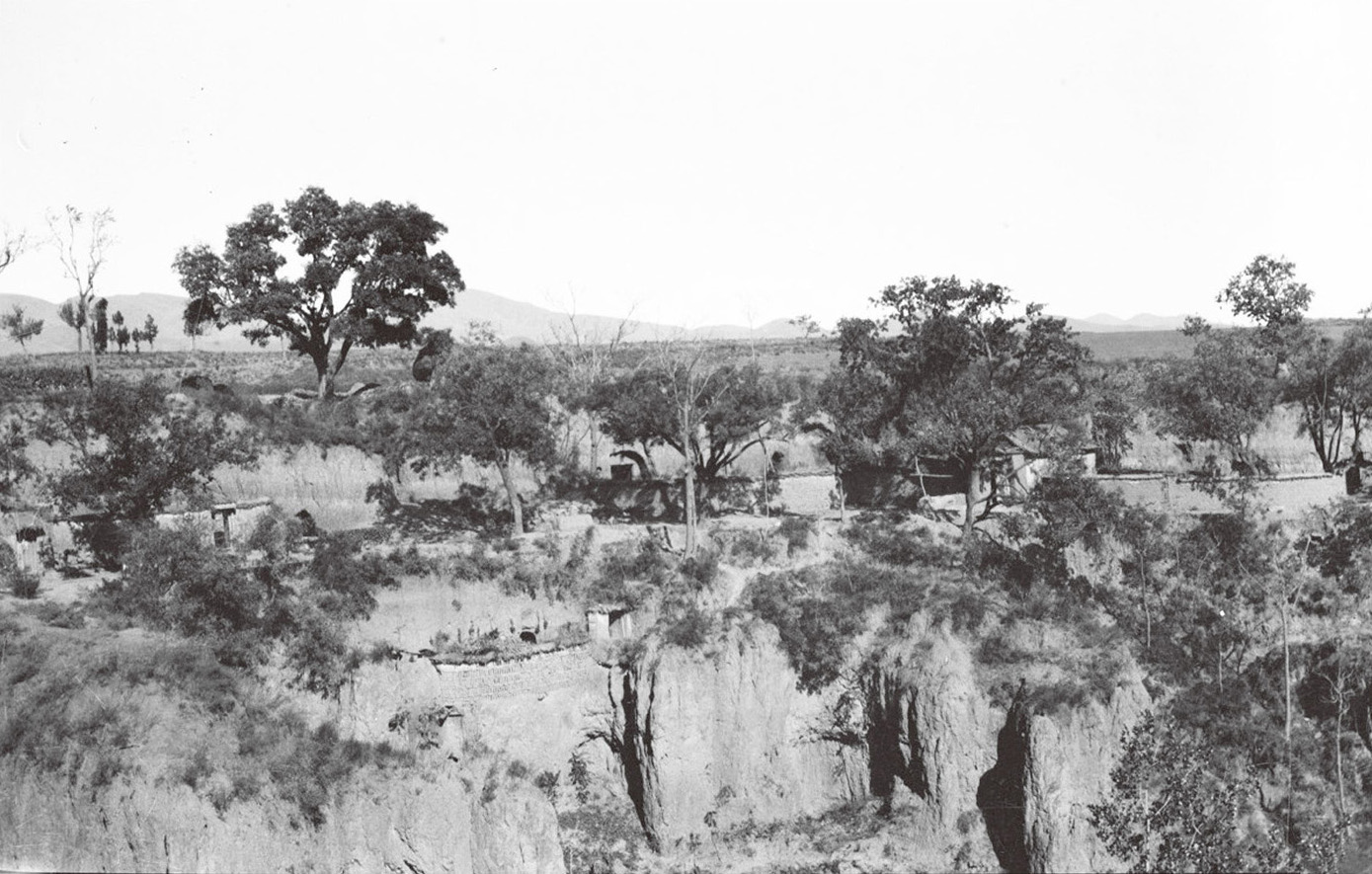

仰韶村,位于河南省三门峡市渑池县黄河南岸的一座普通村庄。1921年的一次考古发掘,让这座村庄名扬天下,成了中国现代考古学的诞生地,也成了“仰韶文化”的命名地。让我们回望一百多年前,看看中国考古学的孩提时代。

中国现代考古学的诞生,与瑞典地质学家安特生密不可分。1914年,安特生受聘为北洋政府农商部矿政顾问,隶属于中国地质调查局。刚到中国时,安特生主要负责寻找铁矿和煤矿。1916年后,由于中国国内政局动荡,寻矿资金短缺,安特生的工作重心便转向古化石的收集。

河南仰韶村的发现改变了他的人生轨迹,也改写了中国考古学史。1920年底,安特生的助手刘长山从河南带回来数百件石器标本,据称这些石器绝大多数都来源于一个地方:位于豫西的渑池县仰韶村。

翌年初,安特生与刘长山一同来到仰韶村考察。在村南一处断崖上,安特生发现了很厚的灰色土层,并且在土层中发现了石器和绘有图案的彩色陶片。安特生很快意识到,这是一处规模较大的史前遗址,有必要进行考古发掘。于是他将采集到的大量陶片、石器等装箱带回北京,在农商部及中国地质调查所的支持下,获得了当时北洋政府及河南省、渑池县政府的考古发掘批准。同年10月,安特生领队来到仰韶村,开始了考古发掘工作。

一百年前的仰韶村,安特生摄

仰韶村发掘部分人员合影(左一袁复礼、左二安特生)

在为期一个多月的发掘中,安特生基本上秉持了科学的考古发掘方法。他不仅对遗址地形、地貌进行了详细测绘,还对出土文物的深度、层位、坐标等信息进行了详细的记录。安特生在发掘中引入了手铲作为发掘工具,它至今仍然是田野考古发掘最主要的工具之一。

仰韶遗址的这次考古发掘,出土了数量众多的石器、彩陶、骨器等文物,证实了仰韶遗址是一处新石器时代遗址,当时流行的“中国无石器时代”说法不攻自破。对遗址出土文物进行研究之后,安特生根据考古学文化命名的一般规则,将其命名为“仰韶文化”。这是我国第一个被正式命名的史前考古学文化,这一名称沿用至今。

仰韶村遗址的发掘对于中国考古学的建立以及中国文明史的探索,产生了深远的影响。这是中国这片古老土地上第一次由中国政府许可的科学考古发掘,既标志着中国现代考古学的诞生,也揭开了以地下实物探索中国远古文明的序幕。

现代考古工作者使用的手铲

在开启殷墟遗址的发掘之前,还有一次里程碑意义的考古发掘——西阴村发掘,这是首次由中国人主持的考古发掘。

仰韶遗址发掘的成功,使中国知识分子认识到了考古学对于探索中国古代文明的意义。由于那个年代最关注的是中国文明源头的上古史和三代文明,学术界纷纷将重建中国上古史的希望寄托于考古学。在这种背景下,一些学术机构便筹划开展考古活动,其中中国地质调查所的工作最引人注目。

被誉为“中国考古学之父”的李济,是最早从事考古工作的中国人之一。他在美国哈佛大学学习人类学获得博士学位,并于1923年回国,1925起受聘为清华学校(即后来的清华大学)国学院导师。当时在国学院任导师的,还有被称作“四大导师”的王国维、梁启超、陈寅恪、赵元任。

1926年,李济与地质调查所的地质学家袁复礼一起,赴山西考察。李济后来回忆说,当时考察的目的是在山西寻找夏代大禹的陵墓,途中经过夏县西阴村,发现了一片满布陶片的区域,经研究全部是史前时期的陶片,因此二人决定对西阴村遗址进行考古发掘。

清华国学院时期的李济(左起第一人)

这次发掘极为精细,在一个月的时间里仅发掘了约40平方米,但却出土了超过10万片的陶片以及少量的石器、骨器和动物骨骼等。这些残破文物当时受到了一些人的质疑,他们很难理解工作人员“这些箱子所装的东西都是科学标本”的解释。甚至,它们和人们理解的古董也相差甚远。毕竟,对中国民众来说,“赛先生”(Mr. Science)还是个陌生面孔。这正是中国考古学的使命:通过挖掘古物的活动,向公众普及科学。

向公众解释“考古学是科学活动”的事例,在不久的殷墟遗址发掘中也发生了,这是后话。考古学家要让公众明白,不管多么残破、碎小的古代文物,都值得我们珍视,提炼它们所蕴含的信息,便能一点点拼出古代人类的生活图景。

除了对各种残破文物的珍视,李济在西阴村发掘中采用的遗物“三点记载法”、探沟探方发掘法、逐层向下发掘等方法,都成为中国田野考古发掘中沿用至今的原则。

在赴西阴村发掘的行程中,李济在介休作了一次居民体质人类学调查。西阴村的发掘受到重视。1927年7月,经梁启超介绍,梁思永归国准备考古学硕士学位论文,在考古学研究室研究西阴村的出土物。这一年,清华国学院为李济西阴村发掘归来举行欢迎会,王国维在会上建议,找一个“有历史根据的地方进行发掘,一层层掘下去,看它的文化堆积可好”。这反映了早期考古发掘的倾向,即致力于重建上古史。这一建议,直接指向了后来对殷墟的发掘。

西阴村的发掘可以说是殷墟发掘的预习。1928年,中国第一个专门考古机构——中央研究院历史语言研究所考古组成立,并选择河南安阳殷墟作为发掘对象。

之所以选择殷墟进行考古发掘,是因为从清末开始,此地便陆续挖掘出刻写有文字的商代甲骨,是研究商代历史的可靠材料,发掘殷墟可以实现“重建上古史”的目标。

考古组于1928年10月开展了第一次发掘,当时委派甲骨学家董作宾赴殷墟调查和试掘。这次活动是试探性的,因为此前罗振玉在社会上散布说殷墟甲骨已经挖尽,目的是想阻止对甲骨的盗掘,于是董作宾受命去确认殷墟是否还有发掘的价值。他的试掘证实了殷墟的丰富埋藏,也开启了当时最大规模的考古发掘活动。

从1929年到“卢沟桥事变”前夕,由史语所考古组主持的殷墟发掘连续开展了15次。这期间有众多的人先后参与了发掘工作,某种程度上使得殷墟成为中国的考古培训学校。李济和梁思永担任了考古队的负责人,后来成为新中国考古学领军人物的夏鼐,在赴英国留学之前,也在殷墟实习。

殷墟第十三次发掘中绘制车马坑图(绘图者为石璋如,1936年)

正是李济和梁思永等人的加入,使殷墟的考古发掘逐步完成了科学化和系统化。这为中国考古学的发展奠定了学科基础。日本侵华战争期间,安阳落入日寇之手,殷墟发掘被迫停止,直至新中国成立后才得以恢复。殷墟的发掘和考察工作,延续至今。

殷墟考古发掘开启了由我国考古机构独立组织长期系统考古发掘之先河,向世人宣告了三千多年前的商代史为可靠的信史。在近十年的发掘过程中,田野考古发掘方法日益精进,奠定了中国现代田野考古技术的基石。地层学、类型学、遗物整理和命名方法等理论趋于成熟。梁思永、吴金鼎、石璋如、夏鼐等一批考古学家崭露头角。

可以说,从安特生发掘仰韶遗址,到李济主持西阴村发掘,再到史语所开展连续的殷墟发掘工作,中国考古学从诞生,走向了成熟。从殷墟发掘开始,考古发掘逐渐从一件“稀罕事”变成了全国各地纷纷开展的“平常事”,一大批古代文明重见天日,中国文明的古老记忆愈发清晰。

当一百年后的我们再次走进考古现场,会发现有很多的变与不变:变的是,今天的考古学更加科学、更加倚重现代科技;不变的是,我们使用的手铲、工作的探方、按地层发掘的方法、探索中国文明的终极目的始终如一。