在人们的想象中,考古学家是一群探险者,在深山密林、荒原大漠中寻找古代宝藏。他们带着装备,深入古城、荒冢,探索秘境。1900年开启的楼兰故城探险以及敦煌莫高窟神秘“藏经洞”的发现,为这种想象提供了素材。

现实中的考古却没有这么传奇。真实的考古学是什么样的?让我们一同走进考古工作者的日常中。

考古学,是一门研究古代人类历史文化的学科。但千万年前的古人早已逝去,我们要想了解他们的生活,就必须依赖他们所留下的痕迹与物品。

其中,古人留下来的痕迹被考古学家称作“遗迹”,比如他们居住的房屋、举行宗教活动的寺庙、耕种的农田、死后的墓葬,甚至倾倒垃圾的坑等等。而有大量遗迹聚集的区域就被称为“遗址”,比如著名的殷墟遗址,便是商代人的首都,商人在那里留下了城市、房屋、作坊、墓葬等各种各样的遗迹。

斯文·赫定发现的楼兰故城遗址(采自斯文·赫定《中亚科考报告(1899—1902)》)

古人制造、使用的物品被称为“遗物”,比如劳动用的工具、饮食用的锅碗等等。遗迹和遗物是考古学研究的主要对象,是古人在当代的“发言人”,它们记录了古人的信息,可以替古人讲述他们的生活。

既然如此,如何发现遗迹、遗物便成了考古工作者的主要任务之一。考古学家一般通过考古调查、勘探和发掘来发现遗址、遗迹和遗物。在一些文学作品中,获取古代遗物的过程十分神秘与传奇,甚至要破解各种各样的机关,但现实中的考古却没有这么多的浪漫色彩。

考古学中有句名言:“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西。”说的就是考古学的基本方法和学科特点。考古调查就是通过访问和实地考察的方式,对可能存在古代遗址的地区进行摸底,为开展进一步的考古发掘和研究提供基础。

考古调查最主要的方式是踏勘,通俗地讲,即是用双脚走遍调查区域的每一寸土地,观察现场,收集地表散落的陶片等遗物。通过这些残存在地面上的蛛丝马迹,就可以判断地下埋藏的大致是什么,它们可能的位置和年代。

对一些重要遗址来说,地面踏勘是不足以提供足够信息来呈现古人的生活的,因此就需要对重点区域开展考古勘探。此时,鼎鼎大名的“洛阳铲”就登场了。这是在洛阳地区发明的一种钻探工具,据说其“前世”是盗墓者的工具,考古工作者把它改良了,用来钻探地表下的土层。

在有着黏土沉积的平原地带,洛阳铲发挥了神奇的作用。经过不断的改良,洛阳铲已成为低成本、高效率的考古利器。通过对铲头带上来的各种土壤的分析,经验丰富的考古工作者可以判断出地下遗存的位置、形状、内容等信息。

除了用洛阳铲勘探外,现代考古学还运用探地雷达、磁力仪等现代仪器对地下遗存的情况进行了解,以无损的方法获取更加详细准确的信息。除了主动的调查和勘探外,现代人类活动也会意外发现很多古代遗迹,例如1974年陕西临潼村民在打井时发现了很多破碎的陶俑残片,促成了举世闻名的秦始皇陵兵马俑的大发现。

考古调查

遗址被发现后,考古工作者会根据遗址的保存情况、重要程度,对其中一部分进行考古发掘。发掘是遵照科学的方法将地层打开,以揭示埋藏的遗迹、获取文物,以及发现各种古代留存的信息。这个方法就是探方发掘法和考古地层学方法。这使得考古学成为科学活动,而非“挖宝”。

现代考古学的发掘活动,还进化到为地下文物的保护和展示(修建遗址博物馆、考古公园等)提供基础。上述目的决定了考古发掘的过程必须十分细致,对各种遗迹、遗物的原始位置、人类或动物的遗骸、破碎的陶片,甚至土壤中包含的动植物等,都要给予揭示和记录,尽可能地保护不可移动的遗迹,采集可移动的文物和自然样品。一些重要的遗迹、遗物,还会采取整体搬运的方式,运到实验室中进行精细发掘。

另外,通过考古调查、勘探和发掘所发现的遗迹遗物,大多数都是残缺和破碎的,比如被盗掘的墓葬、仅剩基础的房屋、残破的陶瓷器等。对这些“文明的碎片”进行观察和分析,重建古人的社会生活和文化,便是考古学的又一项任务。这也是考古发掘的主要目的。

洛阳铲,考古勘探的利器

殷墟发现的甲骨

遗迹、遗物和样品的分析,随着考古学和科技的进步,日益成为一项精细、复杂的工作。早期的考古学从金石学、古物学中脱胎,重视文字遗物(如碑铭、文书等)和美术品的获取与研究。1928年开始的殷墟考古发掘,就是被甲骨文的发现催生的。

今天的考古学早已采取了全面采集和多学科参与的方式,考古学的分析方法和手段日臻完善。既然考古学的目的是探察被埋藏的古人及其文化,而这些内容包括了古代的方方面面,因此,大多数学科都可以参与到考古学的研究当中。

对实物的认知是考古学者的拿手本领,他们最擅长的是对那些日常生活器物的考察和研究,尤其是陶瓷器、石器、青铜器、铁器等。陶瓷器是古代主要器物之一,在大多数考古遗址中,都可以发现数量众多的陶瓷器或碎片。在旁人看来,这些陶瓷片其貌不扬,毫无价值;但在考古工作者眼中,陶瓷片却是古人留下的重要“宝藏”。

考古学上习称的“摸陶片”,指的是研究陶瓷器的类型、形状和制法(专业术语叫“形制”)、功能和用途,以及陶瓷器的演变过程等,可以在一定程度上复原古代人群的族属、生活的年代、地域以及生活方式等,可以说,陶瓷器就是考古工作者认识古代人类的一把“钥匙”。

除常规的研究方法,对采集和出土的各种遗物、遗骸、样本等进行分析时,考古工作者还会结合历史学、古文字学、艺术史学、人类学、古生物学、测绘学等,以及从各种高新科技中发展出的科技考古(如放射性碳素测年、同位素考古、分子考古等)、实验考古和计算机模拟考古,将浩如烟海的“碎片”拼对成真实的历史图景。相较于考古发掘,考古研究的过程往往是漫长的。

整理出土陶瓷器

所以说,考古学是一项充满发现与惊喜的学科,但并非探险。它没有那么明显的传奇色彩,取而代之的是田野的坚守、室内的研究、实验室里的分析等。考古工作者通过遗迹遗物与古人对话,用无数“碎片”与“片段”唤醒国家和民族的记忆。

在中国,考古学是一门既古老又年轻的学科。说它古老,是因为早在1000多年前的宋代,考古学的前身——金石学就已经诞生。说它年轻,是因为现代田野考古学来到中国才刚刚一百年。

金石学,顾名思义是一门研究“金”和“石”的学问。这里的“金”指“吉金”,也就是青铜器,“石”则是指古代石刻。不难看出,金石学所关注的对象往往是有文字的古代物品,通过收集、研究、考订古代文物上的文字,获取关于古代历史的更多信息,以达到证实、订正、补充史书记载的目的。

我们现在熟知的“考古”一词,就是来自北宋年间吕大临所编撰的金石学著作《考古图》。有趣的是,在2009年,考古学家发掘了位于陕西蓝田县的吕氏家族墓地,其中就有吕大临的墓葬。

起源于宋代的金石学,在经历了元、明两代的低谷后,到清代又发展为古物学。古物学研究的文物,也从青铜器、石刻等少量品类,扩大到了玉器、造像、画像石、墓志、铜镜、印玺、封泥、简牍、甲骨等各类文物。可以说,只要是有字的文物,统统被纳入古物学家的视域中了。

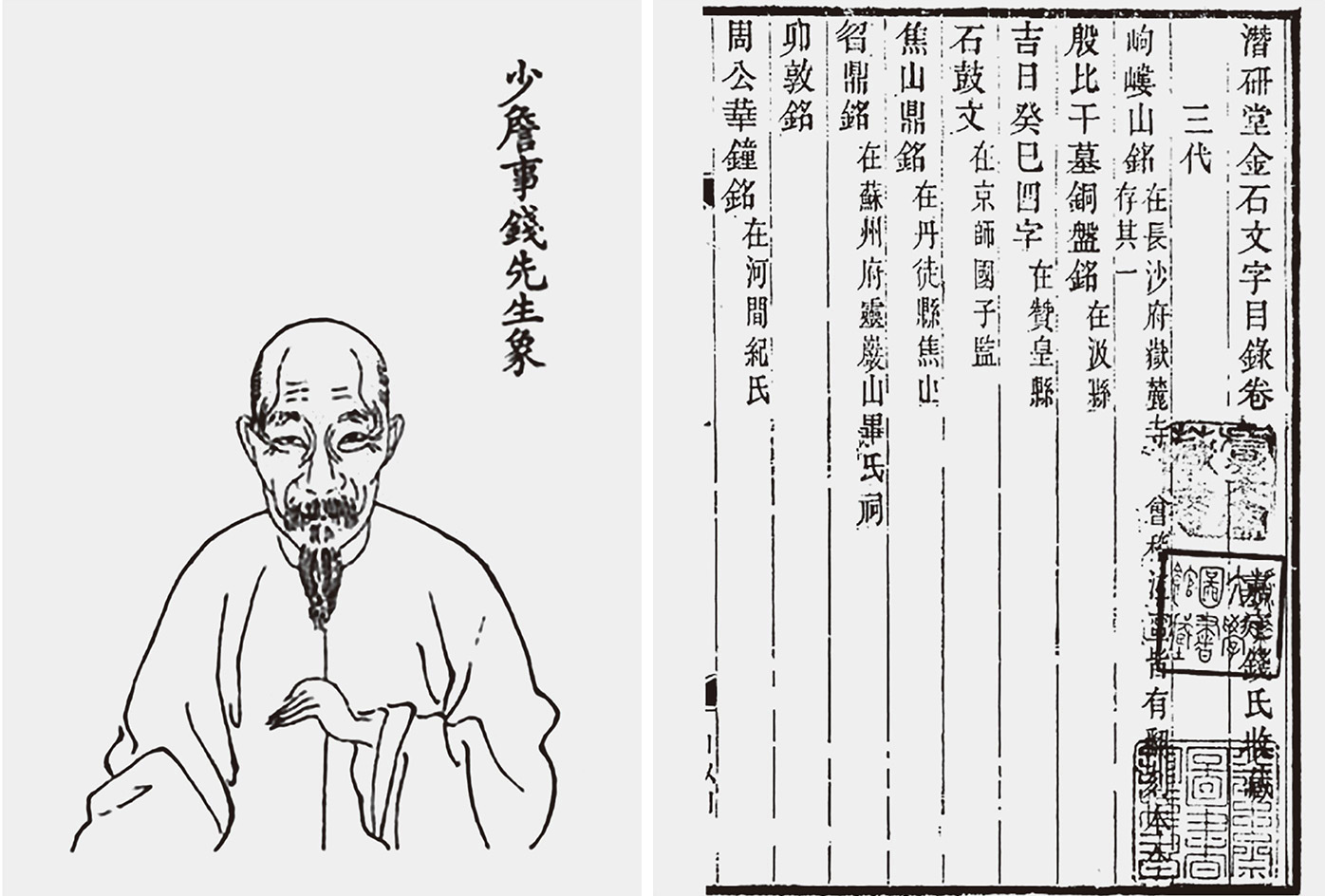

这时期涌现了一批大名鼎鼎的古物学家。与纪昀一起号称“南钱北纪”的钱大昕,以藏书和渊博学问著称。在收藏之余,撰写了八卷的《潜研堂金石文字目录》。“潜研堂”是他的一处书房的名号。

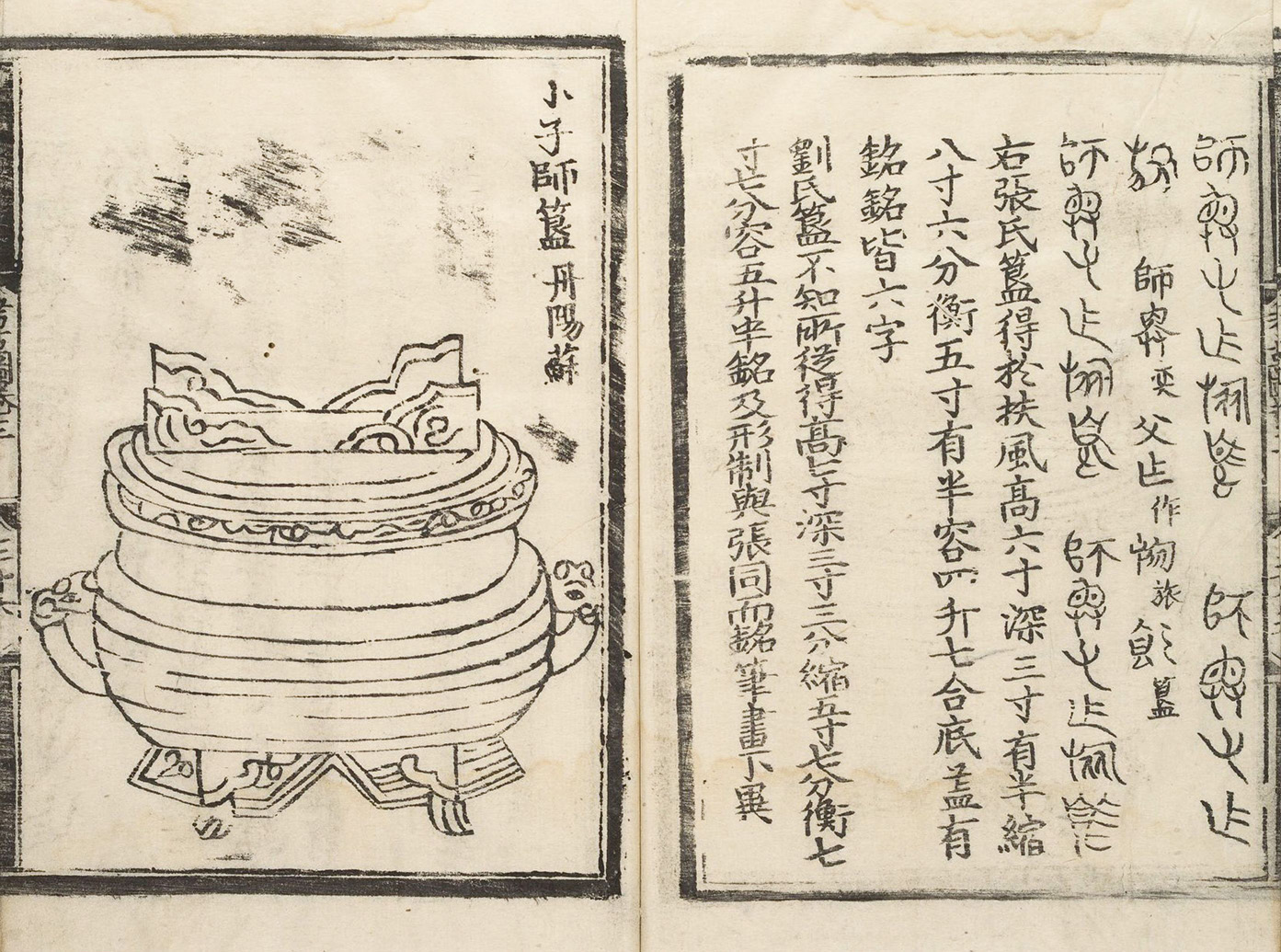

(北宋)吕大临《考古图》书影

清钱大昕像及其古物学著作

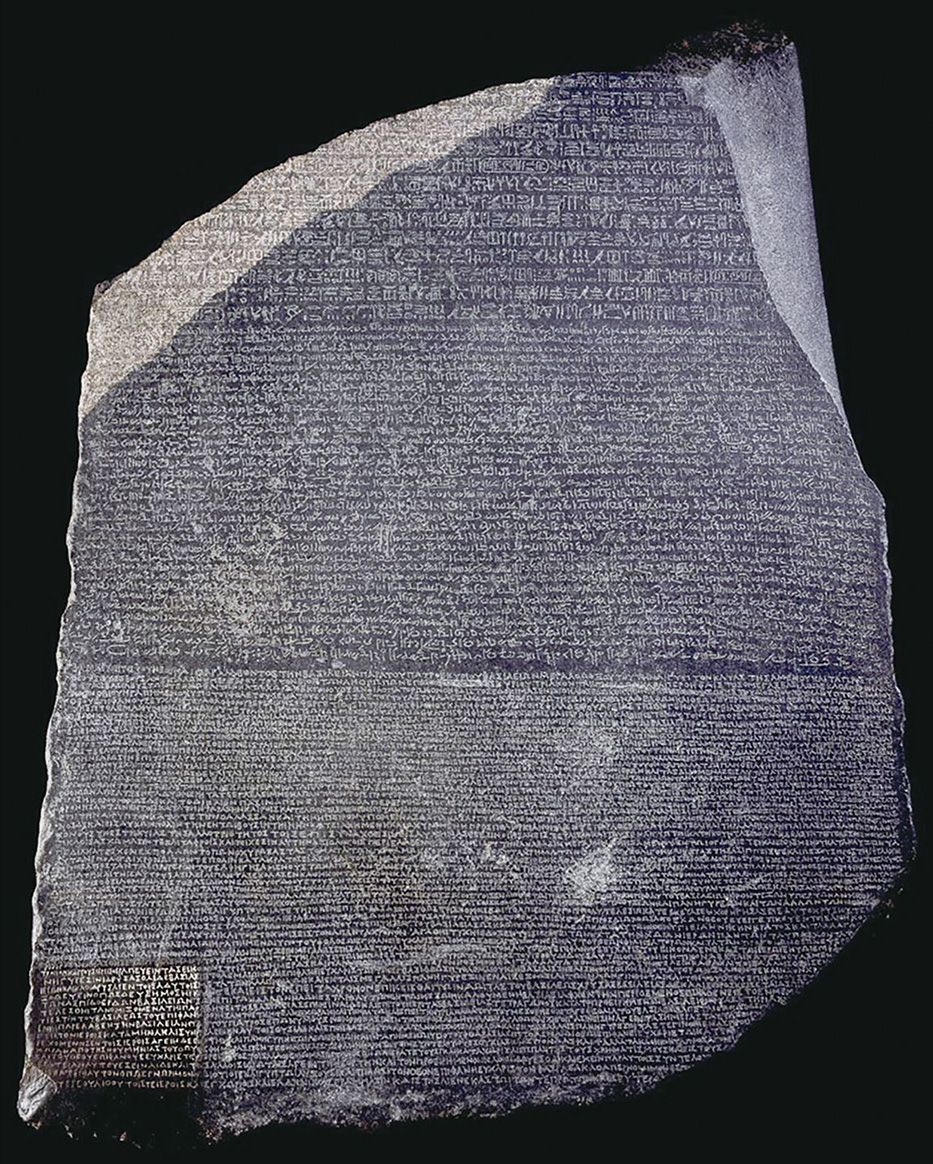

对古物的追求与对未知历史的好奇是全人类共有的特征。在中国金石学蓬勃发展的同时,西方也产生了类似的古物学。在14世纪的文艺复兴时代,欧洲人就开始了对古希腊、古罗马雕刻和铭刻的收集,后来他们的收集对象又扩大到了两河流域、埃及等古代文明古国的文物。

到了18至19世纪,仅仅收集传世文物已经无法满足人们的好奇心了,欧美人开始对古代遗址进行发掘以获取文物。后来成为美国总统的托马斯·杰斐逊在1784年对美国弗吉尼亚一座土墩墓进行了发掘。在这次发掘工作中,杰斐逊识别出了不同的地层。这次发掘也被西方学者认为是考古学史上最早的科学发掘。

随着发掘和研究的深入,人们所探求的历史越来越早,逐渐超越了文字出现的年代,进入史前时代。但失去了文字证据,史前时代的年代问题就显得扑朔迷离,直到1819年,丹麦人汤姆森提出了划时代的三期说,即人类使用工具和武器的材质依次为石器、铜器、铁器,通过文物的材质就可以大致判断其年代,这也奠定了史前考古的研究基础。在这些基础上,科学发掘方法和年代分期方法逐渐完善,现代考古学也由此诞生。

法国人在埃及搜寻到的古物罗塞塔石碑

中国现代考古学有两个来源:传统的金石学—古物学以及西方田野考古学。20世纪初,随着“西学东渐”和中国现代科学体系的创建,田野考古学被引介到中国。这一时期,大量重要遗址和文物重现于世,其中就包括殷墟甲骨、敦煌藏经洞文书、西北汉晋简牍、北京猿人头骨等,每一项发现都震动国内外学界。也是从这一时期开始,我国政府和学者认识到考古学在研究中国古史和中国文明中的关键作用。

1921年,当时受雇于北洋政府的瑞典地质学家安特生,在河南渑池县仰韶村发现了一处中国远古时代的遗址,后经中国政府批准对该遗址进行了考古发掘。这处遗址便是著名的仰韶遗址,这次发掘也被认为是中国现代考古学的开端。

在此之后,中国的考古学术机构纷纷成立,如北京大学国学门考古学研究室、清华大学国学科、中央研究院历史语言研究所考古组等,开展了中国人自己的考古发掘。如1926年清华大学李济发掘山西夏县西阴村遗址、1928年中央研究院开始河南安阳殷墟考古发掘……现代考古学就此在中国这片古老的土地上落地生根,辉煌的古代中国文明被一铲铲揭开神秘面纱。

我们不难发现,现代考古学与金石学、古物学的区别主要有三点:一是现代考古学通过完善、科学的发掘、调查方法获取遗址遗物资料,而金石学、古物学则局限于收集传世文物;二是现代考古学的研究目标是复原古代社会,而后两者是证补古代文献的记载;三是现代考古学在研究时代上可以囊括古代人类的任何时期,包括没有文字记载的史前时代,而后者则只能研究有文字记载的历史时期。“中国考古学之父”李济曾这样评价金石学与考古学的关系:“(两者如同)炼丹学之与现代化学,采药学之与现代植物学。”

虽然现代考古学与金石学之间存在诸多差异,但金石学仍然是中国现代考古学的重要基石:在中国考古学草创阶段,王国维、罗振玉、马衡等古物学家都十分重视考古发掘和出土遗物的研究,王国维、罗振玉对甲骨文的研究证实了商代的真实存在,也促进了殷墟考古发掘的开展;马衡甚至亲身参与了考古调查、发掘工作。更加重要的是,金石学不仅推动了中国考古学的诞生,更影响了中国考古学的发展方向,直到今天,金石学的主要研究方向——“三代”(夏、商、周)研究仍然是中国考古学的“显学”。重建中国古史、重现古代文明,是二者共同的研究目标。

相信随着中国考古学的发展,通过考古学家的不断努力,我们终将一步步揭开中国古代文明的神秘面纱,告诉世人:辉煌灿烂的中国文明不只是“传说”。